Протоиерей Игорь Прекуп

«Ох, – сетовал на социальную категорию „бабки“ в конце 80-х один знакомый священник, вспоминая начало своего пастырского служения, – они-то ведь даже исповедоваться не умеют…» Я, в ту пору начинающий церковно- (пока еще не священно-) служитель, как раз намеревавшийся подавать документы в ЛДС, слушал его не то чтобы недоверчиво, а с некоторым недоумением: как это человек, будучи уже в возрасте, и долгие годы систематически ходя в храм (речь ведь шла не о «пасхальноверующих»), может не уметь исповедоваться? Что там, вообще, уметь? Подойди и скажи, чем согрешил со времени последней исповеди, ну или вспомни то, что раньше не сообразил сказать или, может, не осознавал, а то даже просто забыл – что сложного? Бывает, конечно, стыдно, так ведь Бог все видит, и носить в себе это еще более стыдно!

Все-таки, как отличается видение мирянина от священнического, когда речь о вопросах специфически церковных… Я-то судил по себе. Мне в голову не приходило, что большинство прихожанок того периода (мужчин, даже пожилых, в храмах почти не было) Евангелия, тем более, полной Библии, в руках не держали, не говоря уже о том, чтобы читать, да и как-то не страдали по этому поводу. Это я, спасибо моему сокурснику по институту Паше, нынче о. Павлу Попову, был избалован и Новым Заветом, который «приплыл» мне через него, после некоторых поисков, и святыми Отцами, творения которых он ксерокопировал (кто жил в ту пору, понимает, с чем было связано использование множительной техники, когда даже пишущие машинки все состояли на учете). А они имен этих Отцов, в большинстве и слыхом-то не слыхивали.

Не то чтобы я совсем не понимал, как это бабушки не умеют исповедоваться (все-таки я догадывался, что их интеллектуальные способности не располагают к особо углубленному самоанализу), но все же думал, что мой собеседник несколько сгущает краски, как бы желая сказать, что, при их возрасте да опыте, они могли бы…

Спустя четыре года, став настоятелем самого удаленного прихода в южной Эстонии (от храма было около 5 км до границы с Россией и 15 км до Псково-Печерского монастыря), я получил сомнительное удовольствие убедиться в справедливости сказанного моим собратом и сослужителем. Оказалось, что его надлежало понимать буквально. Причем, как я потом узнал от благочинного, у меня ситуация была еще более-менее (сказывалась близость монастыря), особенно среди прихожан с российской стороны.

Надо сказать, что приход мой был по-своему межъепархиальный и межгосударственный, потому что, когда Печерский край передали Псковской области, граница прошла как раз по территории прихода в честь вмц. Параскевы Пятницы таким образом, что две его трети оказались в РСФСР и, соответственно, в Псковской епархии. Пока Союз не распался, это никак не ощущалось, а к тому времени, когда я был туда назначен (в 1992 г.), колючая проволока хотя уже мало-помалу натягивалась, но далеко еще не повсюду, поэтому местные жители как ходили раньше из соседних деревень в церковь лесными тропами, так и продолжали ходить.

Так вот, оказавшись на этом приходе, я прочувствовал до глубины всю порочность практики общей исповеди, которая, в основном, распространилась и укоренилась в советское время, потому что в СССР, после нескольких волн гонений, действующих храмов оставалось очень мало, из-за чего прихожан, при всем их оскудении в целом, на каждый отдельно взятый храм приходилось все-таки больше, чем до октябрьского переворота. Священники физически не могли подробно исповедовать такое количество.

К тому же очень удобно было ссылаться на пример св. прав. Иоанна Кронштадтского. При этом популяризаторов общей исповеди почему-то не смущала такая деталь, как отсутствие у них дара прозорливости, которым обладал св. Иоанн (стоит отметить, что св. прав. Алексий Мечев считал общую исповедь «недоразумением», отвечая тем, кто оправдывал ее ссылкой на авторитет св. Иоанна Кронштадтского: «То был отец великой духовной силы, и мы с ним себя сравнивать не можем»).

Разумеется, дело было не только в том, что на одну точку на карте Православия в СССР приходилось слишком много страждущих и жаждущих. Не всюду же и не на каждой службе так было. Да и распространяться общая исповедь начала еще до советской власти. Просто хлопотное это дело – исповедовать подробно, да и к тому же распространенность – очень удобный предлог для принятия чего-либо за правило. Кто там будет углубляться и разбираться, где Священное Предание, а где – распространенная, да, многолетняя, да, но все равно порочная практика?

На том приходе общая исповедь укоренилась задолго до моего непосредственного предшественника. Этой практики – не по лени, а в силу распространенности и общепринятости – придерживался и многие годы служивший до него настоятель, о котором никак нельзя было бы сказать, что он манкирует своими обязанностями. Правда, к чести того давным-давно служившего батюшки, оставившего о себе добрую память, надо отметить, что он предварял общую исповедь очень проникновенной, располагавшей к покаянию, проповедью. Но, так или иначе, исповедоваться прихожане разучились там давно. Даже многие пожилые люди индивидуальной исповеди знать не знали, ведать не ведали, искренне не понимая, чего я от них хочу, зачем (и вообще о чем) спрашиваю.

Впрочем, надо сказать, что мне еще повезло: мои-то хоть, подходя под разрешительную молитву, исповедовали себя грешными (в пределах «грешна, батюшка»), а прихожане моего благочинного в с. Вярска (всего-то 15 км вглубь территории) стояли насмерть, как если бы им перед исповедью не молитвы покаянные прочитали с напоминанием «аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех имаши», а «зачитали права», предупредив, что все сказанное ими на исповеди будет использовано против них на Страшном суде.

Я, конечно, старался не перегибать палку, но с «партизанщиной» развернул последовательную борьбу. Не скажу, что мне было в удовольствие чувствовать себя этаким гестаповцем, клещами достающим признание, но приходилось с каждой душой индивидуально работать (особенно, если мы встречались впервые), последовательно задавая вопросы хотя бы по Десятословию. Меня поначалу потрясало, что неисповеданными у них были даже аборты, тогда как практика общей исповеди предусматривает, что особо тяжкие грехи надлежит исповедовать индивидуально. Вот, тем и опасна общая исповедь, что говори-не говори о необходимости тяжкие грехи исповедовать отдельно…

Общая, так общая. И всё в одну кучу. А кто там и о чем мечтает, пока священник зачитывает перечень грехов из Требника?..

Вы думаете, все прям-таки вслушиваются в каждое слово, пристально рассматривая себя в его свете? И даже слыша его, всегда понимают значение?

Наивно рассчитывать на это, если человек не привык надолго концентрировать внимание и не умеет думать ни на конкретные, ни на отвлеченные темы, да еще и возраст почтенный, не говоря уже о непонятности некоторых терминов, помноженной на «лень и нелюбопытность», как бы кающихся грешников.

В общем, слава Богу, повытряхивал я тогда из бабушек много чего. Надеюсь, что вскоре, проходя мытарства, они помянули меня добрым словом.

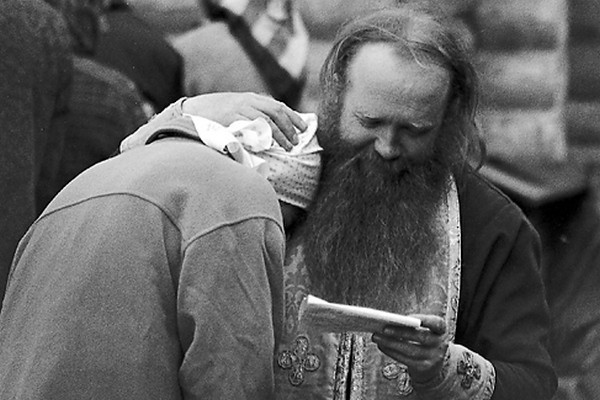

Фото: photosight.ru

Я был не одинок в своем неприятии общей исповеди, в осознании необходимости учить людей исповедоваться внимательно и просто, без лукавых обобщений, но и без ложной скрупулезности. К сожалению, реакция на злоупотребления общей исповедью не оказалась свободной от крайностей. Уже начали появляться брошюрки сомнительного происхождения с перечнями грехов, удивлявшими не только размахом, но и болезненностью воображения составителей.

А вскоре в словоупотребление вошел термин «младостарчество», именующий явление, которое характеризуется не столько нежным возрастом «старчествующих», сколько самой спецификой претензии на возрождение прерванной традиции, этакое новое поколение старцев (по аналогии с политическими и философскими движениями, чьи составные названия тоже начинались с «младо-» и означали новую ступень, новый виток развития прежнего явления: младогегельянцы, младотурки и пр.).

Разумеется, явление это не было новым по своей сущности. Ходячие претензии на духоносность встречались и раньше. Новизна явления заключалась в его масштабности.

Слишком уж многие пастыри тогда стали о себе воображать много.

Оно и неудивительно. В советское время религия (православное христианство в особенности) была загнана в гетто. Со стороны священника проявлять интерес к духовному окормлению паствы, или вообще к чему бы то ни было, выходящему за рамки храмового богослужения и требоисполнения, означало вызов «недремлющему оку». Даже проповедь местами запрещалась. Пастыри, пафосно обличающие невежд в уставе, метая громы и молнии в людей не так одетых или неправильно названных при рождении (каким-нибудь неправославным именем), умеющие нагнать страху и «смирить», а потому собирающие вокруг себя «хранительниц благочестия», садо-мазохистски фанатеющих от батюшкиной харизмы и клацающих вставными челюстями на всех «социально чуждых» – такие имитаторы исповедничества, вписывающиеся в стандартный образ «мракобеса», не вызывали у советской власти беспокойства. Тем более, что именно такие типажи нередко оказывались «благонадежными».

Впрочем, подобные «столпы благочестия» встречались не особо часто, что, опять же, еще больше к ним привлекало жаждущих «ревностного пастырского окормления». Предпочтение отдавалось властями культивированию требоисполнительского типажа, который односторонне удовлетворял религиозные потребности граждан, добросовестно отрабатывая свой хлеб, без претензии на целостное пастырское служение.

Священников, искренне заинтересованных и способных привлечь в церковную ограду думающих и социально-активных людей, встретить было очень сложно. Власть об этом предусмотрительно заботилась, по возможности, ставя людям с высшим образованием заслоны для поступления в духовные школы, а семинарские программы даже в начале 90-х, когда уже давно очевидно было, что Бог послал «на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних» (Ам. 8; 11), все еще продолжали оставаться «заточенными» под производство требоисполнителей.

Голод есть, а тех, кто мог бы его утолить, грамотно формируя рацион питания в конкретных общих для всех исторических, политических и экономических условиях, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого алчущего и жаждущего, почти не было. И добро бы еще те, кто не был к этой ситуации готов, продолжали скромно заниматься тем, что умели, не претендуя на большее. Однако многие в то время вообразили о себе, что дары Духа Святого, полученные при рукоположении, сами по себе дают какие-то особые права и власть, без того, чтобы долго и усердно с помощью Божией трудиться над собой, а мудрость им положена по статусу, без необходимости в получении систематического богословского образования и трудолюбивого самообразования до конца дней своих.

Этому способствовало, в основном, три фактора: 1) бессистемное появление на прилавках (не только церковных) большого количества православной, около- и псевдоправославной литературы весьма разнообразного качества: от неочерносотенных брошюрок до ротапринтных переизданий святых Отцов; 2) приток в храмы большого количества неофитов, заинтересованных в духовном окормлении по схемам, которые им рисовало воображение в процессе жадного поглощения святоотеческой литературы (в лучшем случае) и страстное желание предаться аскетическим подвигам, от них же первый есть полное послушание; 3) стремительное умножение православного духовенства (это было обусловлено необходимостью застолбить возвращаемые нам «охраняемые государством» развалины храмов, чтобы восстанавливать их, строить новые церкви, обустраивая приходскую жизнь) за счет рукоположения людей, зачастую не имевших ни образования, ни призвания, которые хорошо, если задним числом старались добрать элементарные знания и получить духовное образование.

Таковы объективные причины распространения в православно-церковной среде младостарчества и всевозможного кликушества, сгущающегося местами в некие подобия сект со своими «гуру», «святыми» и мифологией (другой проблемы – язычества в православных ризах – мы здесь не касаемся). В общем, все по Марксу: 1) спрос на духовное окормление и подвижническую жизнь определил предложение (только из-за почти полного отсутствия духоносных старцев и прерванности традиции, потребительский спрос был удовлетворен за счет предложения народу суррогатов «идентичных натуральным»), а предложение имитации благочестия и духоносности стало формировать соответствующий спрос; 2) спрос на «православизацию всей страны» породил предложение массы пособий и руководств в виде популярных брошюрок, регламентирующих все аспекты жизни, вплоть до питания и супружеского долга (добро бы еще грамотно объясняли, так ведь и тут не обошлось без идиотизма), среди которых одно из почетных мест заняли издания в помощь исповедующимся.

Качество этих «исповедей для „чайников“», как правило, было весьма низким, этакой попыткой переложить соответствующую часть чина исповеди из Требника на общедоступный язык.

Правда, некоторые брошюрки, надо отдать им должное, восхищали своей глупостью и невежеством, сочетающимися с буйной фантазией и болезненной мелочностью.

Слава Богу, в помощь исповедующимся были изданы и очень хорошие пособия. Это, в первую очередь, «Опыт построения исповеди» Псково-Печерского старца архим. Иоанна (Крестьянкина), «Об исповеди» митр. Антония Сурожского, «Как приготовиться к исповеди и причастию» прот. Михаила Шполянского, его же «Будем жить с Богом. Беседы с детьми перед исповедью». Но это не перечни грехов, а именно беседы, помогающие думать и обличать (выявлять, делать видимым) в себе грехи, чтобы каяться в них пред Богом и с Его же помощью исцеляться.

Что же касается использования при подготовке к исповеди перечней грехов, тут не так все просто. С одной стороны, даже к перечню, содержащемуся в Требнике, относиться надо с осторожностью. Диакон Владимир Сысоев в своих воспоминаниях о св. Алексии Мечеве пишет: «Батюшка всегда был противником книжного формализма в исповеди. Он часто говорил мне: „Знаешь ли, в монастырях очень принято исповедывать по требнику. А я всегда стоял против этой практики. В требнике есть многие вопросы, многие грехи, о которых исповедник, может быть, и не догадывался. Подойдет к исповеди какая-нибудь чистая неиспорченная девушка, а ее спрашивают о таких пороках, о которых она и представления не имеет. И вместо очищения выйдет грех и соблазн. Всегда нужно не человека приспосабливать к требнику, а требник к человеку. Сообразно с тем, кто подходит к твоему аналою, — мужчина ли, женщина ли, подросток ли, ребенок ли, — и нужно вести исповедь. При этом не следует вдаваться в подобные вопросы, особенно об интимных грехах. Эти расспросы могут только потревожить душу исповедника, а никак не успокоить. Лучше всего дать человеку самому рассказать все, что он имеет на душе, а потом уже задавать вопросы, по мере надобности“».

С другой… ну вот, что делать человеку, если он хочет подготовиться к исповеди, а сформулировать то, что понимает внутренне, как-то не получается? Вертится-вертится уже на языке, а никак… Или просто трудно бывает вспомнить. Чувствуешь, что забыл что-то, причем такое – на поверхности, а не вспомнить никак. Тут перечень грехов может оказаться очень неплохим подспорьем. Особенно в начале пути, когда еще толком ничего не знаешь, да и формулировать не умеешь, или, наоборот, в старости, когда в силу возрастных причин мысли путаются, и забываются самые простые и привычные слова.

Однако тут есть одно важное «но»: если руководствоваться советом св. Алексия, «не человека приспосабливать к требнику, а требник к человеку», и даже священнику зачитывать кающемуся все подряд из Требника не стоит, логично задаться вопросом: уместно ли тогда этот перечень давать в руки любому мирянину? Нет, разумеется, никакой эзотерики, никаких секретов от народа, только зачем? К чему давать повод к соблазну? В наше время вряд ли кого можно удивить каким-либо грехом из стандартного перечня в Требнике, но само скопище пороков, архаичная терминология, зачастую требующая пояснений, законнический подход – все это вполне может вызвать (в душе новоначального, например) естественную реакцию отторжения.

Совсем другое дело, когда мы готовимся к исповеди по заповедям Десятословия и Блаженств, потому что в процессе приготовления важно не просто перебирать больший или меньший перечень грехов, выбирая приглянувшееся, но ясно отдавать себе отчет, против чего грешим. И тут, например, труд о. Иоанна (Крестьянкина) окажется прекрасным подспорьем, поскольку в рамках каждой заповеди рассматриваются соответствующие грехи. Их перечень при такой подготовке окажется не меньшим, чем в Требнике, а подход принципиально иной, потому и понимание каждого исповедуемого греха несравнимо глубже.

Впрочем, что нам Требник! Его перечень грехов ни в какое сравнение не идет с апокрифами, издававшимися одно время в изобилии под грифом благословения того или иного монастыря или епархии. Взять хотя бы, к примеру, один такой шедевр (почему-то составленный исключительно от женского лица) объемом в 473 пункта (!), среди которых есть и такие: «444. Мочилась на людях и даже шутила по этому поводу», или вот: «81. Пила и ела наговоренное, “заряжённую” Чумаком воду» (явно составлялось в конце 80-х, начале 90-х).

А вот чудесное в плане логической последовательности: «148. Дразнила глухонемых, слабоумных, малолетних, злила животных, платила злом на зло». Или вот мистично-самокритичное: «165. Сама была орудием дьявола». Только откуда такая уверенность, что «была», а не есть? И нет ли в этом признании скрытой гордыни?..

Из серии «только для взрослых» (брошюрки-то могут и детям попасть в руки, объясняй потом, что есть что): «203. Грешила и грешу блудом: была с мужем не для зачатия детей, а из похоти. В отсутствие мужа оскверняла себя онанизмом». Или, например: «473. Имела содомский грех (совокупление с животными, с нечестивым, вступала в кровосмесительную связь)». О главном-то, собственно, содомском и забыла… Вообще, чего там все на жителей Содома бочку катят? Теперь и зоофилию им приписали до кучи! Это уж помпейский грех тогда, если судить по некоторым артефактам. Впрочем, самое интересное другое: о каком «нечестии» речь, из-за которого человек становится чем-то средним между животным и родственником (связь с «нечестивым» помещена между зоофилией и инцестом)?

И все это вперемешку с «422. Молилась в шапке, с непокрытой головой», «216. Имела пристрастие к одежде: заботу как бы не запачкать, не запылить, не замочить», и т.п.

Если в начале прошлого века св. Алексий Мечев смущался в отношении исповеди по Требнику, опасаясь, как бы кто не услышал чего неведомого и не заинтересовался себе на погибель, то сегодня, при общедоступности любой информации, опасность исходит от подобных перечней, но не потому, что в них содержится какой-то грех, о котором нынешнее подрастающее поколение не в курсе, а потому, что эти сборники отвращают от Православия той несусветной глупостью, которой они пронизаны и пропитаны, глупостью, дискредитирующей то немногое верное и ценное, что в них содержится.

Что важно понять, для того, чтобы не забивать себе голову всякой чушью и не зацикливаться на этих памятниках религиозной психопатологии?

Не вдаваясь в такие тонкости, как разница между исповедью сакраментальной и несакраментальной, отметим только, что исповедовать перед причащением необходимо (вне зависимости, кто на исповеди – свой духовник или чужой священник) те грехи, за которые по канонам положено временное отлучение, а также упомянутое в 1 Кор. 6; 9–10. Причащаться, имея на совести такой грех, нельзя.

Исповедь перед каждым причастием положена только в РПЦ. Это было введено в период борьбы со старообрядческим расколом. В других Поместных Церквях обычное причащение происходит без исповеди, если ничего тяжкого человек не натворил. Если же натворил, а духовник вне досягаемости, он может обратиться к любому священнику, имеющему право исповеди, хотя в порядке вещей, что каждый исповедуется время от времени только своему духовнику. Там, правда, другая проблема: некоторые откладывают исповедь годами. Поэтому очень даже хорошо, что у нас есть традиция обязательной исповеди перед причащением. Но это уже другая тема.

Итак, исповедоваться надо по сути содеянного, сказанного или переживаемого, помня, что исповедуемся мы Богу, священник же только свидетель покаяния и орудие Божие для совершения Таинства. Поэтому, в зависимости от того, кто находится у аналоя с Крестом и Евангелием (свой духовник или другой священник, чьего духовного руководства мы не жаждем), мы либо называем грех своим именем, а, если не подобрать слова, описываем его в общих чертах (по сути, ясно, без растекания мыслью по древу), и сообщаем необходимые подробности, если духовнику их необходимо знать, чтобы иметь представление о содеянном и о состоянии нашей души, дабы дать полезный совет; либо, если мы исповедуемся священнику, духовного окормления которого не взыскуем, то ограничиваемся покаянным открытием греха, и, называя его, принципиально не вдаемся в не меняющие сути сказанного подробности (если же исповедующий проявит к ним интерес, мы ему ответим, что подробно обсуждаем свои грехи только с духовником).

И снова о подготовке к исповеди.

Читая Новый Завет, мы неизбежно будем вспоминать свои грехи. Чтобы не забыть, лучше куда-то записывать. Если кому дополнительно необходим перечень грехов для подготовки, лучше всего опираться на вышеупомянутый труд старца Иоанна (Крестьянкина) «Опыт построения исповеди».

Насчет шпаргалок. Отношение к ним разное. Некоторые батюшки реагируют на них нервно, считая, что они отвлекают кающегося от живого покаянного процесса, поэтому не разрешают ими пользоваться. Другие, наоборот, так торжественно в конце исповеди их разрывают, словно это и есть тайносовершительная формула, а то, что за этим следует (покрытие епитрахилью и чтение разрешительной молитвы) – дополнительное обрядовое оформление. На самом же деле, шпаргалка – она всюду шпаргалка: компактное размещение обобщенной информации на бумажном или ином пригодном для этого носителе, с целью компенсации неустойчивости памяти.

Всем нам известно, как иной раз мы забываем свои грехи на исповеди. Вот только что знали, а теперь вдруг забыли напрочь. Бывает. Особенно, когда в затылок дышат, и понимаешь, что надо, по возможности, не задерживать батюшку и стоящих за тобой братьев и сестер во Христе, которым необходимо успеть исповедоваться до того, как начнется причащение. А иной раз и время есть, и внутренне все спокойно, но вдруг самое важное, ради чего, собственно, и пришел: р-р-раз! – и куда-то подевалось.

Так что тут все очень индивидуально. Важно только, чтобы, в самом деле, подготовка шпаргалок не съедала бы всего покаянного настроения. Иначе, составляя их, мы, возможно, и поскорбим о грехах, а непосредственно на исповеди всего лишь формально их перечислим. Как пишет свящ. Александр Ельчанинов: «Приготовление к исповеди не в том, чтобы возможно полно вспомнить и даже записать свой грех, а в том, чтобы достигнуть того состояния сосредоточенности, серьезности и молитвы, при которых, как при свете, станут ясны грехи». Это не значит, что записывать не надо. Надо, если это помогает не забыть. Но следует понимать, что не это главное.

Лучше уж человек подойдет ко мне с чем-то вроде древнего свитка, но прочитает содержимое осмысленно и собранно, чем будет тужиться, усиливаясь вспомнить, что там застряло у него между извилинами, и тратить наше время, испытывая меня на смирение, кротость и милосердие.