Игумен Филипп (Симонов): Война 1812 года расколола российское общество (+Видео)

начальник инспекции контроля расходов федерального бюджета на науку и образование Счетной палаты Российской Федерации, профессор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и Высшей школы бизнеса при Экономическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

— об Отечественной войне 1812 года и проблемах современного общества.

Отечественная война 1812 года — событие, которое, на мгновение обеспечив некоторое единение народа и властей, окончательно раскололо общество. Если до войны баре были все-таки русскими, то после того, как они посетили Париж, повально стали французами. Вернее, получилась смесь французского с нижегородским.

До войны 1812 года Митрофанушка вызывал насмешки общества, а после войны он стал стандартным явлением. Знать, которая всегда считалась концентратом общества, выразителем общественного духа, перестала его выражать, а стала жить отдельно от общества своей внутренней жизнью.

До войны 1812 года Митрофанушка вызывал насмешки общества, а после войны он стал стандартным явлением. Знать, которая всегда считалась концентратом общества, выразителем общественного духа, перестала его выражать, а стала жить отдельно от общества своей внутренней жизнью.

Уже когда я учился в школе, «Войну и мир» надо было исключить из программы по литературе, потому что когда Лев Николаевич ее писал, первые с десяток страниц — описание салона — могла прочитать любая девушка-подросток. Советский девятиклассник не мог осилить по-французски столько страниц.

Для Толстого этот язык был естественным. Французский у него чудесный, органичный, а вот по-русски его читать невозможно — это какое-то насилие над русским языком. То же самое можно сказать про словарь неологизмов покойного Александра Исаевича Солженицына — любая попытка обогатить русский язык и сделать его более органичным нерусскими средствами приводит к трагедии для языка. Для меня это два примера попытки искусственного воздействия на русский язык.

У Толстого даже образы нерусские. Вспомните, например, Катерину в «Грозе» Островского, когда она собиралась летать — подняла руки и полетела, стоя на утесе. И вспомните Наташу Ростову, которая собиралась взлететь из какой-то принудительной позиции — на корточках, согнувшись в три погибели: так и птица не взлетит — если бы присела, обхватила коленки, вся съежившись, а потом подпрыгнула. Мама дорогая, ты попробуй взлети из такой позиции!

Простая баба Катерина, купеческая жена, так поэтично собирается лететь,- и дворянка, воспитанная на французской литературе, поэзии, — из такой вот позитуры она хочет куда-то воспарить. Вот как разошлись в результате войны 1812 года разные слои общества — разошлись в психике, в психологии. Люди перестали друг друга понимать, поэтому возникли разночинцы — прослойка, пытавшаяся найти что-то общее между этими двумя слоями.

1825 год — продолжение 1812

Но они довольно быстро ушли из семинарии в «Народную волю» — большинство из них учились в семинарии, потому что в университет не всякий мог поступить, а ничего другого приличного не было. С этой точки зрения 1825 год — естественное продолжение 1812. Разночинцы еще не возникли, но уже стало понятно, что общество говорит на разных языках. Декабризм был попыткой найти какой-то общий язык между теми, кто управляет, и той массой, которой пытаются управлять.

Давайте не будем обсуждать, как они находили — это тема для отдельного разговора. Единственное, что можно сказать — они пытались найти общий язык с применением своего родного, то есть французского, потому что часть их программы преобразования России была написана на французском языке — это был просто конспект, привезенный из Парижа.

Остальное тоже мыслилось в плане перевода того, что сказали французские масоны, на язык нашего двора — все это адресовалось не крестьянам, не кому-то еще, а двору, новому императору. Хотели запугать Николая I 1825 годом и предложить ему свою программу типа конституционной монархии. Программа эта, если вы хоть чуть-чуть помните ее содержание, была антинародной и еще более углубила бы ту пропасть, которая возникла в результате войны 1812 года.

Мне раньше казалось, что разделение началось при Петре, а война 1812 года объединила общество. Все наоборот! При Петре мы говорили на одном языке, барыня костерила ключницу с применением известного всем лексического запаса, потом стало понятно, что мы, народ и аристократия, вместе, надо выгонять француза из Москвы — Москва горит.

А потом мы зачем-то перешли в Европу. Народу нужна была эта Европа? Пришли в Париж, там Версаль и прочие красоты, стало понятно, что и язык — удивительно красив, и стали его осваивать так активно, что Лев Николаевич гораздо лучше говорил на этом освоенном языке, чем на своем родном. Вот когда начался разнобой!

Не пошли бы мы брать Париж (а исторически ничего нам это не дало — просто прошвырнулись по Европе), может быть, и не возникло бы этого языкового барьера, и ключница по-прежнему понимала бы барыню. А пришли к ситуации, когда на какой-нибудь сельской псарне Ржевского уезда барыня по-французски объясняла, как надо себя вести, а девка на нее смотрела и думала, что барыня чудит. В общем, по Лескову: ай-люли, сэ тре жоли…

Как преподавать историю?

Как преподносить современным школьникам тему 1812 года? Объективно! На мой взгляд, к концу советского периода школьная история достигла определенной степени объективности. Я не говорю о новейшей истории — она была политизирована от первой до последней буквы, — но об истории древнего мира, средних веков, начала нового времени. Кроме английской и французской буржуазных революций — там уже Маркс витал.

Если я не ошибаюсь, войну 1812 года мы проходили в седьмом классе. В этом возрасте школьник может попытаться понять историческое значение того или иного события, но дать им идеологическую оценку он еще не способен. Это ближе к концу 9 класса возможно. Помню, вроде бы в начале 9 класса мы проходили «Евгения Онегина» — «энциклопедию русской жизни». Вот энциклопедии мы там не видели, но событийную канву поняли очень хорошо.

По такой же методике преподавалась история — идеологическая нагрузка начиналась где-то в конце 8 класса. Вдруг являлся Ленин, причем в виде цитат, которые надо было просто выучить наизусть — понимания никто не требовал. Это как в церковно-приходской школе: учите 10 заповедей, а потом поймете, что к чему. И многие действительно только ближе к старости понимали значение заповедей, которым их учили в 6–7 лет, причем на церковнославянском.

Так вот, вначале идеологические вставки в историю надо было просто выучить, а уже в конце 10 класса попытаться составить из них какую-то логическую конструкцию и вывалить ее на экзаменационную комиссию. На экзаменах после 8 класса идеологию еще не спрашивали. Учитывая особенности детской психологии, никто не пытался идеологизировать древние и средневековые события и начало новой истории.

Сегодня, на мой взгляд, мы пытаемся идеологизировать маленьких детей, которые психологически не готовы к идеологии, неважно, рыночной или антирыночной. Общество решило, что идеология ему необходима, и оно пытается ее задолбить в детские умы чуть ли не с 5–6 лет. Поэтому мы начинаем идеологизировать сюжеты, которые, исходя из возрастной психологии, идеологизировать противопоказано.

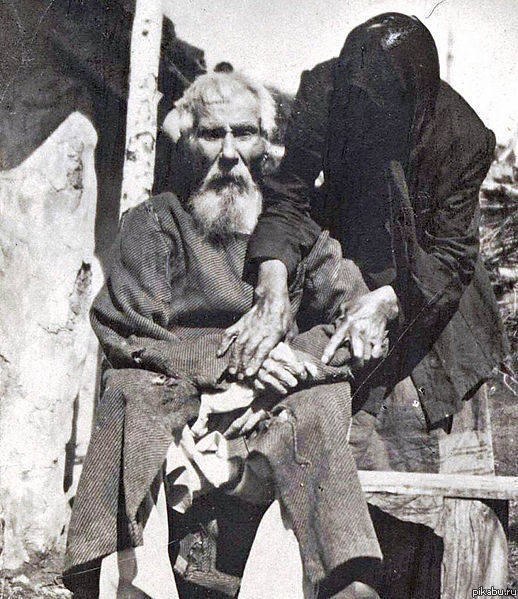

Единственная фотография участника Бородинского сражения Павел Яковлевич Толстогузов, в 1912 г. ему было 117 лет.

О войне 1812 года, на мой взгляд, надо говорить то, что было: пришли они к нам, произошла Бородинская битва, потом сгорело пол-Москвы, и отправились французы назад. А про культурный разрыв, разделение общества, о котором я говорил, тот, кто продолжит гуманитарное образование, со временем всё поймет сам. Восьмикласснику говорить об этом бессмысленно. Не поймет он этого.

Нынешние школьники часто даже не знают, что есть французский язык и вообще какой-либо иностранный, кроме английского в американском варианте. Вот и надо ограничиться пересказом событий. История — наука описательная. Когда дети получат набор описаний, они со временем начнут конструировать из них некоторые смысловые события. А заставить ребенка-пятиклассника понять, что такое рабовладение в Древнем Египте, нельзя — он просто расплачется.

У меня был такой случай. Когда я заканчивал университет, проходил практику в пятом классе. Я спросил детей, что такое рабовладельческий строй, о котором я говорил им на прошлом уроке — и все 38 человек заплакали.

За моментом идет исторический процесс

Возвращаясь к войне 1812 года… Это был момент единения нации, но момент быстро проходит, и за ним идет исторический процесс. Так же было после 1945 года, и исторический процесс привел к 1993 году. Да, это тоже результат войны 1941–1945 годов. Если бы мы оставались на позиции до 1941 года, ни 1991, ни 1993 года быть бы не могло — у нас была бы казарменная дисциплина.

А в результате Великой Отечественной войны люди поняли то же, что в результате войны 1812 года: что есть народ — большая часть населения, и есть те, кто пытается этим народом управлять и не может. Оба раза люди поняли, что хотят кушать, а кушать нечего. Вы, ребята, своим управлением не справляетесь с созданием эффективной экономики, которая способна прокормить население. Это привело и к 1917 году, и к 1991.

Не только на одних и тех же основаниях, но и с теми же последствиями. После революции 1917 года был голод с продразверсткой, потом НЭП, потом еще раз голод. И в девяностые годы сначала есть было нечего, полная разруха, деморализация, отсутствие власти — как до 1927 года. То же самое бывает при всех революциях — вспомните хотя бы французскую 1795 года.

Беседовала Ксения Лученко

Читайте также:

Отечественная война 1812 года. Реальные цифры [+Видео]

200 лет войне 1812 года: Бородинский урок