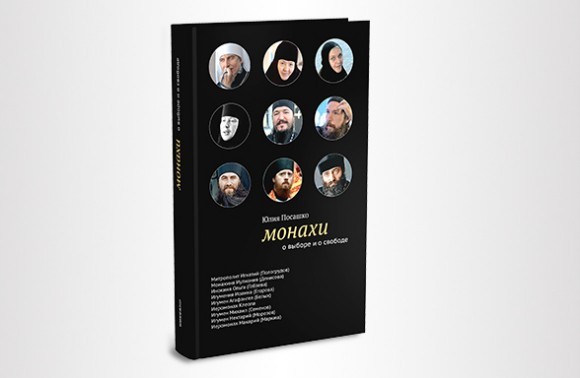

Почему счастливые и успешные люди бросают все и уходят в монастырь? Может ли современный человек идти путем преподобных? Предлагаем вашему вниманию рассказ постриженника Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумена Нектария (Морозова) о его жизненном и монашеском пути, вошедший в книгу Юлии Посашко «Монахи», которая выходит в издательстве «Никея» (публикуется в сокращении).

Ибо по мере, как умножаются в нас

страдания Христовы,

умножается Христом и утешение наше.

2 Кор. 1: 5

— Когда-то, еще будучи совсем молодым человеком, я записал в дневнике мысль, которая показалась мне на тот момент верной, но которой я тогда до конца, наверное, все же не понимал. О том, что вся жизнь представляет из себя либо одно сплошное чудо, либо непрестанное сцепление чудес, и поэтому нет смысла выделять в ней какие-то отдельные исключительные события и именовать собственно чудом лишь их.

Мне тогда это, видимо, казалось очень оригинальным. Но сегодня я убежден, что — так оно и есть. Впрочем, исключительные события все же порой выделяю: иногда без этого никак не обойтись.

Воцерковление и неожиданный журфак

— Первым храмом, куда я пришел, был храм Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. В это время там служило несколько ярких, впоследствии известных московских священников: покойный протоиерей Геннадий Огрызков, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Владимир Ригин.

Священник тогда существовал в совершенно других условиях, нежели сейчас. Если вспомнить, сколько народа приходило в храм, чтобы исповедоваться и причаститься в дни Великого или Рождественского Поста — там люди просто падали в обморок, потому что у некоторых не было ни воздуха, ни сил столько времени выстоять. Впрочем, «падали» — это еще сильно преувеличено сказано, потому что упасть было просто некуда, так много было народу. Поэтому я особенно благодарен, что священники — отец Геннадий, отец Владимир, с которыми у меня с самого начала сложились добрые отношения — для меня находили время. Оно было для меня, безусловно, очень важно.

Потом уже, когда я только-только радость церковной жизни почувствовал, когда начал ее более или менее понимать, к Евангелию я совершенно иначе, сызнова, возвратился.

К тому времени уже началась — фактически, в 18 лет — моя журналистская работа со всеми сложностями, с которыми она сопряжена. И, вне всякого сомнения, это меня с какой-то стороны из церковной среды, церковной жизни уводило, выдергивало, потому что — уж очень это два разных мира были.

Царство безумия

— Как вы оказались, по сути, военным корреспондентом, с командировками в Чечню и Ингушетию?

— Видимо, к этому был интерес определенный…

— Первым пунктом на этом пути был момент депортации ингушей из Пригородного района Северной Осетии, который исторически принадлежал Ингушетии, потом был при выселении передан Северной Осетии и до сих пор является спорным.

Это был 1992 год, события там происходили очень страшные, очень кровавые. И это был первый случай, когда помимо режима чрезвычайного положения был введен режим информационной блокады: оттуда ничего нельзя было писать, ничего нельзя было передавать, снимать и проч. и проч. И поэтому практически никто не знал, что там происходит на самом деле. Вышел один-единственный репортаж на Останкино, который стоил кресла тогдашнему председателю Останкино, Егору Владимировичу Яковлеву. И второй ласточкой, прорвавшейся каким-то образом в информационное пространство, было мое интервью с Русланом Аушевым, который впоследствии стал президентом Ингушетии.

Есть немало людей, которые на войну стремились и стремятся вернуться, потому что там все было очень просто, не взирая на то, что очень страшно.

— А не было у вас такого желания?

— Было. Но оно меня как-то до конца не захватило…

Пастырь и овцы города Грозный

— Одна из поездок запомнилась мне особенно хорошо — до каких-то малозначащих, но намертво въедающихся в память мелочей. Возможно, потому, что именно во время нее произошла одна из тех встреч, которые просто невозможно забыть.

Шла поздняя весна или раннее лето 1995 года.

Я оказался тогда в Грозном, и очень хотел добраться до Михаило-Архангельского храма и увидеть, что сталось с ним. И еще хотел побеседовать с настоятелем, отцом Анатолием Чистоусовым. Причем гораздо больше, чем с Масхадовым, которого тогда нам предстояло отыскать.

…Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что война храма не пощадила. Впрочем, пощадила она (а точнее — Господь сохранил) тех, кто прибегал с надеждой на милость Божию под его кров. Сам храм сгорел, но настоятель, отец Анатолий, вынес из пожара антиминс и продолжал служить в пристроенном рядом баптистерии. А может, сторожке, этого уже точно не скажу.

Вокруг были руины… Пыль, которая, кажется, не опускалась на землю, но висела в воздухе — пыль, в которой были перемешаны порох, кирпич, известка, человеческий ужас, человеческая боль и нечеловеческие страдания. Этим составом тут было пронизано и пропитано все.

И в самой сердцевине этого — русский священник с кротким, удивительно спокойным, мирным лицом и собравшаяся вокруг него община. Я не думаю, что это были только лишь постоянные прихожане, к нему прибились и просто те, кому было страшно и некуда больше идти. Мы говорили с отцом Анатолием, и он рассказывал, как загорелся храм, как он вынес из него антиминс, как отпраздновали они Пасху. А народ потихоньку собирался вокруг, обступая нас, а в большей степени — отца Анатолия. Я смотрел на это, и на глаза наворачивались слезы. Мне кажется, я тогда впервые понял, что это такое — пастырь и его паства, потому что они и правда были рядом с ним, как овцы со своим пастухом, у них, кроме Бога и него, никого не осталось, кто мог бы их защитить и кому они были бы нужны. Пастырь, готовый положить свою душу за овец, и паства…

У нас было очень мало времени, мы торопились, и пообщаться удалось крайне недолго. И когда я подошел к отцу Анатолию под благословение, и посмотрел в его глаза — такие же мирные, спокойные, бесконечно глубокие, как он сам — меня вдруг всего пронзило: «Это же мученик. Мученик!». Это чувство было настолько сильным, что я был им наполнен до предела. А потом отпустило.

Уже живя в монастыре, я узнал, что в феврале 1996 года священник Анатолий Чистоусов был захвачен боевиками и помещен в специальный концлагерь, где подвергался избиениям и пыткам, а затем убит. Незадолго перед расстрелом он сказал своему чудом выжившему соузнику игумену Филиппу (Жигулину):

— Ты представляешь? Ведь если нас убьют, мы будем мучениками. Мучениками!..

Боль о монашестве

— Когда вы стали задумываться впервые о выборе монашеского пути?

— Первый раз я соприкоснулся с темой монашества в 91-м году. Один мой товарищ, с которым мы работали в «Аргументах и Фактах», привез как-то из поездки в Оптину Пустынь книгу, совершенно невиданную тогда: «Отечник» святителя Игнатия (Брянчанинова).

Я в тот момент — как часто у меня бывало — заболел, у меня появилось свободное время. И я взялся за эту книгу. Помню, что сел читать ее днем, и уже глубокой ночью или даже под утро, пытаясь от нее оторваться, я вдруг понял, что лучше той жизни, о которой я в этой книге прочитал, и лучше тех людей, которых я в этой книге встретил, нет ничего и быть ничего не может.

И тогда это мое сердце раз и навсегда ранило каким-то ощущением боли. Боль была оттого, что я понимал: есть эти люди, о которых я прочитал — неважно, что они жили столетиями раньше, они все равно есть — есть эта жизнь… А меня там нету. И мне казалось, что никогда не будет, что я никогда этот выбор сделать не смогу. С одной стороны, я увидел красоту Божественной жизни, красоту христианской, монашеской жизни, которая для меня была вожделенна, а с другой, я не понимал, как мне пересечь границу между этими двумя мирами?

И от этого мне было страшно — страшно, что я знаю, куда мне идти, а идти — не могу…

Так с этого момента тоска по этой особой, монашеской жизни появилась.

Спустя некоторое время я приехал сам в первый раз в Оптину пустынь — это был первый монастырь, где я оказался — и то же чувство моим сердцем овладело: какой-то боли и тоски по этой жизни, которое потом все остальное преодолело.

— Почему же тогда вы были уверены, что не сможете сделать этот выбор?

— Я любил ту жизнь, которой я живу. Любил тех людей, с которыми работал, был связан, любил по-настоящему. К моей работе, не взирая на то, что она была очень тяжелой и часто травмировала душу, я был очень привязан, потому что она была по-настоящему интересной, и давала возможность быть причастным к самым различным событиям и свершениям нашей новейшей истории.

Когда я для себя это решение принимал — сейчас может это показаться смешным, тогда это смешным не было! — я был человеком, далеко не равнодушным к тому, что происходит в стране. Безусловно, было понятно, что страна летит в какую-то страшную пропасть. А что такое страна? Это же не абстракция, это люди. Я это видел в разных местах, не только в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Приднестровье… Мне приходилось бывать и в таких местах, как Воркута, Инта, видеть умирающий Север, умирающие деревни, порой — целые городки. И одновременно с этим наблюдать то, что делали политические авантюристы, при полном безразличии которых все это в стране происходило…

И вот, когда душа требовала еще «участия в судьбе страны», когда еще можно было на что-то надеяться в этом смысле, что-то делать, я вместо этого со всеми прощался. И ушел.

Когда это переход все-таки случился, это произошло примерно так, как если бы меня взяли, словно кролика за уши из цилиндра, и поставили на какую-то движущуюся поверхность вроде ленты для багажа в аэропорту. И от меня зависело одно — не спрыгнуть. Все само собой двинулось.

Но двинулось — в ответ на мои молитвы, на мои просьбы, чтобы Господь дал мне эту решимость, это решение.

Темница, сросшаяся с сердцем

— Возвращаясь к выбору пути: задавались ли вы вопросом, чего от вас хочет Бог?

— Скажу честно — нет, в этой ситуации не задавался. Не потому, что я обычно его себе не задаю. Но тогда мне было не до этого вопроса, потому что вот эта боль, которая постоянно в моем сердце присутствовала, она лишала этот вопрос для меня смысла. Все во мне этой болью и тоской было проникнуто.

Просто первое время работа меня отвлекала от этого желания, но во время затишья какого-то все возвращалось и тоска воскресала. Что за тоска? Тоска по Богу. Ощущение того, что я в какой-то темнице нахожусь. Темница, она ведь может быть красивая и сросшаяся с сердцем человека.

Вместо просимого — Сам Господь

— Но вот вопрос — как понять, чего ожидает от тебя Господь?

— Преподобный Варсонофий Великий говорит, что в большей степени человек должен познавать волю Божию из обстоятельств своей жизни.

Для меня главная тайна монашества заключается в следующем. Что происходит, когда человек произносит монашеские обеты? Что он делает особенного, чего не сделал бы в миру?

Если человек принимает постриг действительно сознательно, разумно, то он заключает некий завет с Богом: Он отдает себя полностью в Его руки. Господь ведет его по жизни, потому что он дал Ему на это полное право. Ведь если человек не дает Богу права на свою жизнь, Господь в нее не вторгается. Он всегда оставляет за человеком свободу, какой бы страшной она ни была. И Господь только тогда начинает делать то, что Он сделать хочет, когда человек не противится этому.

Человек, принимая монашество, самого себя приносит в жертву, в жертву своей любви к Богу. И если он этого не понимает, он совершает ошибку, становясь монахом. С того момента, как он принял постриг, с ним может случится все, что угодно. Обстоятельства его жизни могут обернуться так, как он никогда не ожидал, но самое главное — что с этого момента Господь Сам его будет вести своим особым, единственным путем, помогая человеку всеми средствами исполнить возможную для него меру близости к Нему на пути монашества. Как это будет происходить — никому не ведомо.

Авва Дорофей говорит о том, что если человек что-то просит у Бога — еду, одежду, жилище, вещи — и, не получив, смиряется, то это означает, что Господь Сам будет ему вместо просимого. Да, если человек от чего-то отказался ради Бога, то вместо этого будет Сам Господь.

Легче умереть было бы, чем уехать

— Отец Нектарий, десять лет назад вы, вместе с настоятелем, игуменом Лонгином (Корчагиным), и несколькими братиями монастыря, покинули Московское подворье Троице-Сергиевой Лавры, чтобы отправиться на новое место служения — в Саратов. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде вашей жизни.

— Очень болезненным был переход от жизни в условиях нашего небольшого монастыря в условия жизни, которые нас встретили здесь, в Саратове.

Я страшно не хотел уезжать. Потому что за какое-то короткое время до отъезда я вдруг очень отчетливо, предельно ясно ощутил, что вся та жизнь, которая у меня была — по-настоящему счастливая, по-настоящему радостная — она заканчивается. И я понял, что мне, наверное, умереть легче было бы, чем уехать отсюда.

Страшно мне было тяжело. Я молился, зная, что если есть на это воля Божия, то Господь может меня оставить здесь, но если нет — я знаю, что я должен ехать. Главное ведь всегда — быть уверенным, что на то, что ты делаешь, есть воля Божия. Поэтому когда мне здесь было особенно трудно, меня утешало именно это: я знал, что такова была Его воля.

Отец Кирилл не раз говорил: «Ты знаешь — сначала будет буря. Сильная буря. А покой только потом». И еще неоднократно повторял: «Никогда и ни о чем не унывай, когда делаешь что-то ради Бога, потому что Господь даже самого маленького дела, ради Него сделанного, не забудет, не оставит. Утешайся этим».

В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!

— Когда мы приехали в Саратов, мы застали здесь совсем другую церковную жизнь, нежели в Москве, а тем паче нежели та, которая была привычна для нас в том мире, в котором мы жили, то есть в монастыре.

— В чем она была иной?

— Да во всем абсолютно. В практике церковной жизни, в отношении к богослужению, в отношении к вере, к церковному благолепию, к чтению книг, к святым отцам — вообще ко всему.

Когда мы приехали сюда, по большому счету, не было ни одного храма, на котором глаз и сердце бы отдохнули. Все храмы находились в таком состоянии, что боль сердце переполняла.

Я помню, как первый раз пришел в храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», в который был назначен настоятелем, посмотрел на иконы… С одной стороны на клиросе в качестве великомученика Пантелеимона был изображен какой-то эфиоп страхообразный, а весь храм был выкрашен голубой блестящей масляной краской в четырнадцать слоев.

Икона «Утоли моя печали», тоже клиросная, была в том же стиле, что и икона великомученика Пантелеимона, при этом Божия Матерь не просто держала руку у головы, а такое было впечатление, что Она за голову взялась и плачет горько обо всем том, что тут находится. Я, помню, стоял, исповедовал, свыкался-свыкался с этой реальность… и вдруг откуда-то выскочила мышь и помчалась в сторону алтаря. Для меня это было таким апофеозом внешних впечатлений.

Надо сказать, церковная жизнь здесь изменилась очень сильно, в первую очередь усилиями владыки, потом, в какой-то мере усилиями тех, кто трудился и трудится с ним, отчасти и нашими.

— Прожив 7,5 лет на московском подворье Сергиевой лавры, где — свой особый мир, неповторимый, вы вдруг оказались в совершенно другой реальности. Не рветесь обратно?

— Не рвусь ли я обратно? На самом деле, я думаю, когда что-то в нашей жизни происходит, что эту жизнь меняет, и что мы воспринимаем, как волю Божию — это нельзя перечеркивать и говорить: «А я хочу вот так!».

Если тебе тяжело в том положении, в которое тебя поставил Господь, то можешь знать точно, что в том положении, в которое ты поставишь себя сам, тебе будет гораздо тяжелее. И ты не найдешь там ничего спасительного для себя, полезного. Потому что, хотя тебе и трудно, но тебе помогает Сам Господь — может быть, невидимо, неприметно. Об этом когда-то мне сказал Владыка Лонгин, когда был еще нашим настоятелем на Подворье.

В хорошем смысле слова надо плыть по течению — но не по течению жизни, а по течению Божией воли. Об этом тоже когда-то давно впервые сказал мне Владыка.

У нас очень часто, когда с нами что-то происходит для нас тяжелое, не укладывается в голове: как это может быть по воле Божией?! Может! И чаще всего нам это тяжелое полезно. Только мы не видим этого.

У меня в моей жизни — даже еще до монашества — такой был опыт: если я понимал, что у меня нету сил на то, чтобы сделать то, что должно, я говорил: «Господи, я не могу этого сделать, у меня нет ни решимости, ни сил, но я хочу сохранить верность Тебе и хочу исполнить волю Твою. Поэтому, зная, как это для меня будет трудно и болезненно, я прошу Тебя о том, чтобы Ты либо Сам отнял то, что Тебе не угодно, либо Сам меня должное сделать понудил».

И когда я об этом просил, я понимал всю полноту последствий того, о чем я прошу. И не было случая, чтобы Господь не помог. Да, это было через боль и страдания, но впоследствии это приносило такую радость, что ничего с этим даже не сравнишь.

Когда перед человеком стоит вопрос, как жить дальше, какой путь избрать, всегда есть очень хороший способ узнать это. Сказать: «Господи, я не хочу того, что угодно мне, что угодно другим людям — я хочу только того, что угодно Тебе». И если человек, понимая, что Господь в ответ на эту молитву может всю его жизнь, которую он до этого строил, сокрушить, переломить, сделать принципиально иной, такой, какой бы он не хотел, тем не менее просит, то Господь возьмет жизнь такого человека в Свои руки и превратит ее в чудо. Это обязательно будет так.

3 октября в 19:00 в культурном центре «Покровские ворота» по адресу (ул. Покровка, 27, стр. 1) состоится презентация книги Юлии Посашко «Монахи» (Никея, 2014). О пути к Богу, о сомнениях и решимости, о слабости человеческой и силе Божией, которая невозможное делает возможным, рассказывают люди, идущие этим путём.

Гости вечера:

- инокиня Иулиания (Денисова), выпускница Ленинградской Государственной консерватории, одна из самых заметных людей в современной церковной музыке, руководитель известного хора и автор более 150 песнопений и гармонизаций — ныне насельница и старший регент Минской Свято-Елисаветинской обители

- игумен Нектарий (Морозов), постриженник московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в настоящее время несущий служение в Саратовской епархии, в прошлом — журналист, выпускник факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, сотрудник газеты «Аргументы и факты».