Нежное “Маша” — не сокращение и не фамильярность, именно так звучит по-литовски и записано в паспорте имя писательницы. Это уже в России, когда в 60-х годах зашла речь о публикации её текстов на русском языке, появилось официальное и несколько искусственное “Мария Григорьевна”.

Писать Маша начала в раннем детстве. Сначала это были стихи и невинные сказки о потерянных принцессах. Как только в Вильнюсе начались притеснения евреев, 14-летняя девочка стала вести дневник. Ей казалось важным записывать всё, свидетелем чего она становилась: запрет евреям посещать кафе и пользоваться услугами извозчиков, погромы еврейских магазинов, необходимость нашивать знаки отличия, обыски и избиения, переселение в гетто, первые массовые расстрелы, зверства главного нациста Вильнюсского гетто Франца Мурера.

Обычный девичий блокнот, предназначенный для любовных тайн и романтических историй, стал первым хранителем описания страшных событий. В гетто Маша вела записи на обрывках бумажек, прятанных в обуви с угрозой для жизни: расстрелять могли и за меньшую “провинность”, чем документирование происходившего.

Позже в лагере вместо бумаги она использовала мешки из-под цемента. Ими арестантки оборачивали ноги вместо чулок. Карандаши помогали доставать и прятать во время обысков другие заключённые.

Маша практически сразу, по маминому совету — “Что будет с тобой, то будет и с твоими записями” — заучивала свои наблюдения наизусть. И после освобождения смогла быстро восстановить текст.

Фашисты пришли в Вильнюс в 1941 году. Маше, дочке еврейского адвоката, было тогда 14 лет. Следующие четыре года, всю войну, вплоть до своего освобождения советскими солдатами 10 марта 1945 года, она провела в гетто и трудовых концлагерях Штразденгоф (Рига, Латвия) и Штуттгоф (Польша). Мама Маши, её сестрёнка и маленький брат погибли в гетто. Отца и старшую сестру она нашла уже после освобождения.

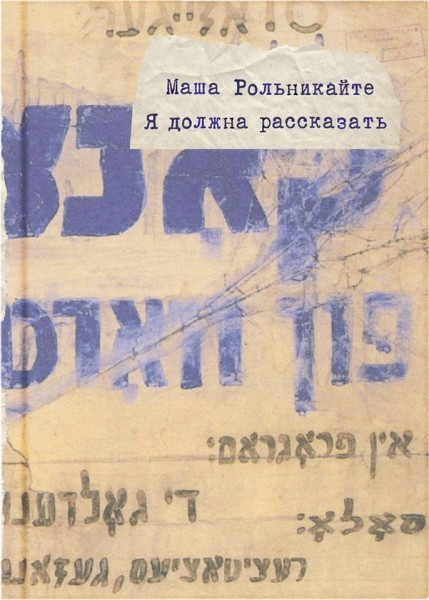

В СССР на русском языке книгу “Я должна рассказать” печатали один раз в журнале “Звезда” в 1965 году. В 2015 году независимый издатель Илья Бернштейн совместно с издательством “Самокат” выпустил книгу Рольникайте в серии “Как это было”.

На ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction в Москве прошлой осенью состоялась презентация книги. Несмотря на проблемы со здоровьем и почтенный возраст, после некоторых сомнений, на эту презентацию приехала из Петербурга и сама Маша. И десятки людей смогли ещё раз вживую услышать её воспоминания и задать вопросы.

Когда Маша читала на идише своё стихотворение “Расстрел в лесу”, написанное в 1941 году, зал встал. Люди слушали, затаив дыхание и украдкой утирая слёзы. Хотя, скорее всего, ни слова не понимали на идише.

Специально к изданию книги Бернштейном был создан отдельный сайт с документами, фотографиями и видеокомментариями, включающими интервью с Машей, истории литовских евреев, чьи семьи пострадали при Холокосте, видеоэкскурсию по Вильнюсскому гетто, которую проводит бывшая узница гетто и подруга Маши Фаня Бранцовская, и комментарии современных литовцев.

“Правмир” поговорил с Ильёй Бершнтейном о Маше, её переизданной книге и о том, нужно ли сейчас говорить о Холокосте.

— Как вы познакомились?

— Есть в Питере у меня знакомый, Валерий Дымшиц, известный переводчик с идиша, преподаватель Европейского университета. Он работает, вернее, работал, теперь уже в прошедшем времени, с Марией Григорьевной над переводами с идиша. У них сложилось очень личные отношения в последние годы, большая дружба. Это он меня привёл к Марии Григорьевне. Я хотел издать книгу о Холокосте, думал, выбирал, у меня было несколько кандидатур. Вначале я не склонялся к книге “Я должна рассказать”. Она мне показалась чрезмерно тяжёлой. Валера предложил съездить к Марии Григорьевне, я у неё побывал и после уже точно решил, что надо делать именно “Я должна рассказать”. Хотя бы потому, что это живой человек, это важно именно этим.

“Про дневник кроме папы и сестры никто не знал. Я переписала начисто в три толстые тетради, обернула чёрными ленточками и положила в самый нижний ящик стола. И никто не знал. Никаких разговоров, даже мысли такой не было. Не говорили об этом, не мусолили эту тему. Дневник возник в 1961-м году, когда уже невтерпёж было выдерживать антисемитизм и всё прочее. Редактор мою рукопись полистала, полистала. Положила отдельно. Сказала: “Будет что-нибудь известно, я вам позвоню.” Месяц, два, три, молчание. Дело не в авторском самолюбии, я понимала, что я сдала и в какое время. Я узнала, что дневник отдан на рецензию в Институт истории партии. И я привожу эту рецензию в книге: там говорится, что книга написана с немарксистских позиций.” (Маша Рольникайте, из видео-комментария Ильи Бернштейна).

— Идея с видео-комментарием возникла тогда же, при встрече?

— Нет, уже позднее. Мне довольно давно хотелось сделать видео. Казалось, что если делать стандартный письменный комментарий, как я обычно делаю к своим книгам, будет трудно сохранить нейтральную интонацию, которая здесь важна. И я решил уйти в тень, замолчать и предоставить право говорить другим. Мне кажется, самое интересное в этой работе — интервью с современными литовцами. Там довольно большая часть, на мой взгляд, актуальная и уникальная — беседы с современными литовцами о том, какую роль в жизни Литвы сыграл и продолжает играть Холокост, об отношении литовцев к евреям после войны, об их первом столкновении с этой темой.

“Свободу я себе представляла, как широкое поле. Рожь колышется, синие цветочки, ветерок. И дорога до самого горизонта, и я иду по ней. Иду без своего полосатого арестантского платья, без охранника с автоматом рядом. Я могу так идти. Вот так я себя видела. Получилось не совсем так. Вынесли солдаты на руках, я тогда первый раз после того, как разлучили с мамой, расплакалась: “Теперь меня не убьют”. “Теперь меня не убьют”. Других слов я не знала.” (Маша Рольникайте, из видеокомментария Ильи Бернштейна).

— Маша в беседе с вами вспоминала, как ей однажды сказали: “Вы копошитесь в своём Холокосте”. Как вам кажется, нужно ли нам сейчас “копошиться в Холокосте”, или нет у людей такой потребности?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Ни в коем случае не хочу выступать в роли агитатора, человека, который даёт оценки. Моя задача — предоставить людям возможность об этом узнать и совершенно не настаивать на том, что теперь у них появились какие-то обязанности. Когда я делаю свои книги, имею в виду прежде всего себя. Это моя собственная самореализация.

“Я заметила тенденцию, что не хотят помнить. Первое, что я услышала в научно-исследовательском институте: “Вам не кажется, что Вы — дон Кихот?”. Потом я услышала от очень серьёзной дамы: “Ну что Вы пишете всё о грустном? Пишите о любви!”. Соседка по дому как-то сказала, что ремонтируют Дворцовый мост. А я и не знала, я сейчас редко из дома выхожу. “Конечно, где вам знать!”, — сказала она, — “Вы же копошитесь в своём Холокосте!”. (Маша Рольникайте, из видео-комментария Ильи Бернштейна).

— Вы признались, что не хотели сначала издавать “Я должна рассказать”, потому что её очень тяжело читать. На книге маркировка 12+. Смогут ли дети её воспринять? На кого она в действительности рассчитана, на какой возраст?

— Я не знаю. Думаю, что у каждой семьи, у каждого родителя есть свой собственный взгляд, свои традиции, никто не имеет права давать советы. Кроме того, мне кажется, здесь очень сильно национально и культурно обусловленный вопрос. Скажем, еврейского ребёнка, совершенно очевидно, с этой темой начинают знакомить несравненно раньше, чем нееврейского. Просто потому, что это касается семейной истории любого европейского еврея. Не знаю, осознаёте ли вы это, но у каждого еврея есть погибшие бабушка или дедушка, или другие родственники. Это привычная и даже обязательная тема.

У таких книг интересная судьба, тоже своеобразное гетто: они издаются и всегда издавались для тех, кто и без того в курсе. Такие книжки всегда плохо продаются. Мне очень хотелось вывести эту книгу из привычного ареала существования. Для Маши это было очень важно.

Она не раз вслух высказывала пессимистическую оценку результатов своей жизни. Считала, что жизнь не то, что прожита впустую, но в общем, ничего не получилось, её общение с миром не получилось. Она считала, что на вопросы вроде “Изменился ли мир? Можно ли считать, что новый Холокост невозможен?” ответ “Нет”. Мир не изменился совершенно, нет никаких свидетельств того, что Холокост больше не повторится. Она прекрасно видела эту страшную неизменность мира.

“Рабочие с шёлковой фабрики убежали. И нам открыто сказали, что за это ответят, каждый третий. Приехал из Риги главный эссесовец, нас выстроили в один ряд. Когда стоишь, нельзя повернуть голову, но я скосила глаза и говорю соседке: “Маша, я — девятая”. Она говорит: “Нет, я”. И шаг вперёд. Я ей шепчу: “Маша, скажите, что Вы ничего не знали о побеге”. Она мне говорит: “Что ты думаешь, от того, что в мире будет одной Машей Механик меньше, что-нибудь изменится?”. Я об этом вспомнила в 1947м году, после освобождения. Я уже работала и поехала в отпуск в Палангу. И утром пошла на пляж. А там такой пригорок, и весь пляж виден. Ну пляж, как пляж, играют в мяч, дети с песком играют. И вдруг как будто я услышала её голос: “Ты думаешь, что-нибудь изменится?”. И действительно, мы ведь всё детство проводили в Паланге. И всё было, как тогда.” (Маша Рольникайте, из видео-комментария Ильи Бернштейна).

— Маша говорила, что писать эти книги, говорить о том, что пережила, — её обязанность. А более высокое слово, Служение, на ваш взгляд, подошло бы?

— Мне не нравится это слово. Я вам могу сказать, как я понимаю “обязанность”, правда, не на примере Маши. Когда я выложил эти ролики, на меня стали выходить разные люди. Обычные евреи, которые занялись увековечением историй своих родственников. И вот мне сначала написал, потом позвонил один израильтянин. Мы с ним встретились, он оказался футбольным агентом. Совершенно живой человек, весёлый. Человека менее мистического склада трудно себе представить. Он сам родом из Литвы. У него дедушка и другие родственники погибли в одном местечке недалеко от Вильнюса. Там не было никакого гетто, просто вырыли ров, собрали всех евреев, заперли в церкви, как в самом большом здании, пока горожане рыли ров, а затем вывели, расстреляли и закопали. И вот он спустя много лет заехал в это местечко. И ощутил то, что в литературе довольно подробно описано, в переводной, в том числе, он ощутил, как с ним разговаривают.

Он не мог с этим ничего сделать. Он туда приехал потом с сыном, встретился с мэром, мэр выделил землю, этот человек решил посадить там деревья. Потом решил поставить памятник. В этом году будет 75 лет с момента массового расстрела, и он решил организовать для тех, кто хочет, путь от церкви до этого рва, чтобы в августе 2016 люди могли пройти последней дорогой своих близких. Сейчас он снимает фильм обо всём этом. При этом, совершенно не выглядит одержимым или безумным. Мне кажется, что это типичная история. Люди ощущают, что пока они об этом говорят, их родные, те, о ком они помнят, словно не до конца умерли.

— Словно продолжаются в памяти.

— Да, именно продолжаются. И я думаю, что Маша просто ощущала невозможность молчать.

Те, кто общался с Машей, отмечали её острый ум, блестящую память и ироничность. В концлагере Маша устраивала что-то, похожее на репортажи с радио или телевидения: шутливые новости их лагерной жизни. Это поддерживало людей и давало силы бороться за своё существование. Она же сочинила песню, ставшую впоследствие гимном узников лагеря Штразденгофа и боевой песней участников Сопротивления.

“Нас заставляли маршировать и петь песню на немецком языке: “Мы были господами мира, теперь мы — вши мира!”. Тут я не выдержала и написала, что мы — штразденгофские евреи, мы строим новую Европу, только вот суп очень жидкий, потому что картошки еще нету, а обувь для нас идет сюда пешком.” (Маша Рольникайте, из видео-комментария Ильи Бернштейна).

По словам близких, писательница умерла без мучений и в сознании. Её последними словами были: “А гуте нахт” (“Спокойной ночи” на идише).

А гуте нахт, Маша. Спасибо вам.