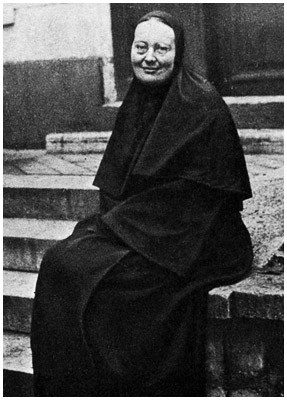

31 марта 1945 года, накануне Пасхи, в фашистском концлагере погибла монахиня Мария (Скобцова).

Мать Мария своей смертью явила подвиг жертвенной любви, когда вместо своей соседки по лагерю Равенсбрюк, где находилась за то, что укрывала от фашистов евреев, пошла в газовую камеру. 16 января 2004 года Священный синод Вселенского Патриархата, в юрисдикции которого она пребывала, причислил мать Марию к лику святых.

Мать Мария своей смертью явила подвиг жертвенной любви, когда вместо своей соседки по лагерю Равенсбрюк, где находилась за то, что укрывала от фашистов евреев, пошла в газовую камеру. 16 января 2004 года Священный синод Вселенского Патриархата, в юрисдикции которого она пребывала, причислил мать Марию к лику святых.

Предлагаем нашим читателям познакомиться с одним из главных трудов матери Марии — «Типы религиозной жизни». Работа была написана ею в 1937 году в Париже.

1

Если мы начнем изучать историческое место, на котором мы находимся, или, вернее, те исторические типы благочестия, которые сейчас выработало наше историческое положение, то мы сможем объективно и беспристрастно увидеть разные категории лиц, неодинаково понимающих религиозное призвание человека. Каждая категория имеет свои положительные и свои отрицательные черты. Очень вероятно, что только сумма их дает правильный облик многогранной христианской жизни. С другой стороны, классифицируя типы религиозной жизни в православии, надо иметь всегда в виду, что, наряду с отчетливыми и законченными представителями того или другого типа, большинство людей представляют из себя некое смешение двух, а зачастую и большего количества типов религиозной жизни. Классифицируя и определяя, очень трудно удержаться в рамках беспристрастия и объективности, потому что в жизни каждый человек притягивается к ему свойственному пониманию христианства и отталкивается от понимания ему чуждого. Тут можно только хотеть сделать все усилия, чтобы избежать такой пристрастности.

Если, наблюдая верующих людей, вести с ними беседы, читать разнообразные книги и журналы, посвященные духовным вопросам, то сразу бросится в глаза невероятная многогранность понимания духовной жизни.

Если же попытаться свести это разнообразие к каким-то более или менее определенным группам, то мне кажется, что в данный момент эти группы таковы:

в православии существует

- 1) синодальный тип благочестия,

- 2) уставщический тип,

- 3) эстетический,

- 4) аскетический

- 5) Евангельский.

Конечно, такое подразделение до некоторой степени условно. Жизнь гораздо сложнее. Очень вероятно, что есть и другие категории, которые мне не удалось почувствовать. Но такое условное подразделение очень помогает в понимании многих явлений нашей жизни и до известной степени дает возможность разобраться в собственных симпатиях и антипатиях, в собственном духовном пути. У каждого духовного типа есть своя, подчас очень сложная история, свой собственный генезис, каждый определяется разнообразнейшими условиями своего возникновения. Человек не только по внутреннему тяготению оказывается в одной или другой группе, но как бы и предопределяется к ней той средой, из которой он вышел, воспитанием, научением, влияниями. Попробуем характеризовать каждую категорию с точки зрения ее исторического возникновения, попробуем характеризовать ее нравственные свойства, ее быт, даже ее искусство, силу ее распространения, творческие возможности, заложенные в ней, ее соответствие современным задачам церковной жизни.

Первым стоит у меня синодальный тип благочестия.

Эмиграция нахлынула на Европу, можно сказать, еще не остыв от борьбы, в страстном кипении вражды, со страстно отстаиваемыми идеалами великой неделимой России, белой идеи и т.д. Она увезла из России не только свой нищенский скарб, не только штыки и знамена полков, но и походные церкви, натянутые на подрамники полотнища иконостасов, сосуды, облачения. И, оседая в чужих землях, она организовывала не только отделения Общевоинского Союза, но и свои церкви. У многих церковь была живой потребностью их душ. У многих — каким-то неизбежным атрибутом великодержавной русской идеи, без которой трудно говорить о своем национализме, о своей верности традициям и заветам прошлого. Церковь определяла известную политическую и патриотическую благонадежность. Ее внутренний смысл как-то не задевал внимания — важно было, что в годовщины трагических смертей национальных героев или в годовщины основания славных полков в церкви можно было устраивать торжественные и суровые демонстрации своего единства, своей верности старым заветам — служить молебны и панихиды, становиться на одно колено при пении вечной памяти, объединяться вокруг старшего в чине. Зачастую тратили огромное количество изобретательности и энергии, чтобы из консервных банок соорудить семисвечник или кадило, чтобы приспособить какой-нибудь сквозной барак под церковь. Ее существование было обязательно, только мотивы этой обязательности носили зачастую не церковный, а национальный характер.

Если мы будем разбираться в том, откуда такое отношение пошло, то без труда найдем корни его в предшествующей церковной эпохе, в период ее синодального существования. Со времени Петра Великого наша русская православная Церковь стала атрибутом русской великодержавной государственности, стала ведомством среди других ведомств, попала в систему государственных установлений и впитала в себя идеи, навыки и вкусы власти. Государство оказывало ей покровительство, карало за церковные преступления и требовало проклятий за преступления государственные.

Государство назначало церковных иерархов, следило за их деятельностью при помощи обер-прокурора, давало Церкви административные задания, внедряло в нее свои политические чаяния и идеалы.

За двести лет существования такой системы самый внутренний состав Церкви видоизменился. Духовная жизнь отошла куда-то на задний план, а на поверхности было официальное, государственно-признанное вероисповедание, выдававшее чиновникам удостоверение о том, что они исповедовались и причащались, — без такого удостоверения чиновник не мог почитаться благонадежным с точки зрения государства. Система вырабатывала особую религиозную психологию, особый религиозный тип людей, особый вид нравственных устоев, особое искусство, быт. Из поколения в поколение люди приучались к мысли, что Церковь является необходимейшим, обязательнейшим, но все же лишь атрибутом государства. Благочестие есть некая государственная добродетель, нужная лишь в меру государственной потребности в благочестивых людях. Священник есть от государства поставленный надсмотрщик за правильностью отправления религиозной функции русского верноподданного человека, и в таком качестве он лицо хотя и почтенное, но во всяком случае не более, чем другие лица, блюдущие общественный порядок, военную мощь, финансы и т.д. В синодальный период совершенно поражающее отношение к духовенству — всякое отсутствие особого его выделения, даже, скорее, держание в черном теле, непускание в так называемое общество.

Люди раз в год исповедовались, потому что так полагалось, венчались в церкви, крестили своих детей, отпевали покойников, отстаивали молебны в царские дни, в случаях особого благочестия служили акафисты — но Церковь была сама по себе: туда шли, когда это полагалось, — и вовсе не полагалось преувеличивать своей церковности — это, может быть, делали одни славянофилы, своим отношением слегка изменяя заведенный, формальный, казенный тон приличного отношения к Церкви. Естественно, что синодальный тип благочестия опирался в первую очередь на кадры петербургской министерской бюрократии, что он был связан именно с бюрократией, — и так по всей России распространялся через губернские бюрократические центры до представителей государственной власти на местах.

Вся система предопределяла то, что самые религиозноодаренные и горячие люди не находили в ней себе места. Они или уходили в монастыри, стремясь к полному отрыву от всякой внешней церковной деятельности, или же вообще подымали мятеж, бунтуя зачастую не только против данной церковной системы, но и против Церкви.

Так растился у нас антирелигиозный фанатизм наших революционеров, столь похожий в своей первоначальной стадии на огненное горение подлинной религиозной жизни. Он втягивал в себя всех, кто жаждал внутреннего аскетического подвига, жертвы, бескорыстной любви, бескорыстного служения — всего того, что официальная государственная Церковь не могла людям дать.

Надо сказать, что в этот синодальный период и монастыри также подверглись общему процессу разложения духовной жизни, на них, на их нравах и быте также чувствовалась всесильная рука государства, они становились одной из официальных ячеек общецерковного ведомства.

Так в Церкви оставались главным образом лишь теплохладные, лишь умеющие мерить свой религиозный порыв, умеющие вводить запросы души в систему государственных ценностей. Вырабатывалась таким образом и система нравственных идеалов. Высшей ценностью был, пожалуй, порядок, законопослушность, известная срединность, вместе с тем довольно ярко выраженное чувство долга, уважение к старшим, снисходительная забота о младших, честность, любовь к родине, почитание власти и т.д. Никаких особых полетов не требовалось. Творчество было нивелировано слаженностью и общей направленностью государственной машины. Подвижники как-то не появлялись в губернских кафедральных соборах. Тут действовали иные люди — отцы настоятели, спокойные, деловитые соборные протоиереи, знающие прекрасно службу, старающиеся обставить ее пышно и благолепно, в соответствии с пышностью и благолепием огромного храма, прекрасные администраторы и организаторы, хозяева церковного имущества, чиновники синодального ведомства, люди почтенные, добросовестные, но не вдохновенные и не творческие.

И соборы — венец и выражение синодального архитектурного искусства — подавляли своей монументальностью, обширностью, позолотой и мрамором, огромными куполами, гулким эхом, многопудовыми Царскими вратами, богатыми ризницами, колоссальными хорами, поющими особые, итальянские, секуляризированные песнопения. Лики икон еле виднелись, окованные золотыми и серебряными ризами. Евангелие еле подымалось диаконом, так тяжел был его оклад, и диакон читал его так, что иногда нельзя было понять ни одного слова, — да в его задачу и не входило сделать свое чтение понятным — ему надо было начать на каких-то небывалых низах, а кончить так, чтобы окна дребезжали, показать всю мощь своего голоса. Все было одно к одному, все было слаженно во всех видах церковного искусства этой эпохи — все ставило своей целью явить мощь, богатство, несокрушимость православной Церкви и покровительствующего ей великого государства российского.

Какова была сила распространения такой церковной психологии? Конечно, нельзя думать, что это было единственным типом религиозного сознания, но вместе с тем несомненно, что все остальное пришлось бы выискивать и вылавливать, настолько подавляющ был этот тип. Особенно это ясно, если мы примем во внимание, что одновременно с таким пониманием церковной жизни и религиозных путей росло наше напряженное безбожие. Люди, по меткому замечанию Соловьева, веруя в то, что человек произошел от обезьяны, полагали душу свою за други своя. Выход для любви, для жертвенности, для подвига можно было найти вне церковных стен. А внутри церкви все, что было иным, тем самым находилось в оппозиции, плыло против течения, утеснялось и умалялось. Церковная психология опиралась на очень прочный быт, и быт этот в свою очередь питался ею. Традиция проникала во все — от молитвы до кухни. Из сказанного ясно, что на такой почве вряд ли можно ожидать роста творческих сил. Тут все направлено к консервированию, к охранению устоев, к повторению чувств, слов, жестов. Для творчества обязательны какие-то новые задачи — тут их не было, ни в области мысли, ни в области искусства, ни в области жизни. Блюли и охраняли крепко. Новшеств не допускали.

В творческом начале не нуждались. Синодальный тип религиозной жизни, выдвигавший наряду с духовными ценностями ценности другие — государственные, бытовые, традиционные, — тем самым не только переставлял и путал иерархию ценностей, но зачастую просто подменял Христову любовь эгоистичной любовью к вещам мира сего. Трудно, даже невозможно видеть Христа, чувствовать охристовление жизни там, где открыто провозглашается принцип обмирщения Церкви. Этот тип благочестия не справился с непосильной задачей воздать Божье Богу, а кесарево кесарю. За свое длительное существование он все больше и больше давал торжествовать кесарю. В нем римский император победил Христа не на аренах цирка, не в катакомбах, а в минуты своего признания Царя Небесного, в минуты начавшегося подмена христианских заповедей заповедями обмирщенной государственности. К синодальному благочестию можно прийти путем воспитания, путем привычек и традиций, — но никак нельзя прийти путем вольного искания следовать по стопам Христовым.

С точки зрения исторической, уже в конце XIX века эта стройная система начала давать трещины. В Церкви появился неожиданный и не очень желанный гость — русский интеллигент. Но о его роли будем говорить дальше. В начале она как-то мало внедрялась в существо церковной жизни — это было явление прицерковное, скорее.

Все изменилось решительно с момента Февральской революции, и в жизни Церкви эти изменения были запечатлены Всероссийским Церковным Собором и восстановлением патриаршества.

Но как бы ни были сильны эти изменения в историческом бытии Церкви, они, конечно, не могли сразу переменить психологию людей — переиначить настроенность душ. Именно поэтому даже эмиграция унесла с собой в чужие страны память о синодальном периоде русской Церкви, ее быт, ее искусство, ее священников, ее понимание роли и значения Церкви в общем патриотическом деле. У нас и сейчас, пожалуй, преобладающий синодальный тип благочестия. Это легко доказать, если мы учтем, что целая особая карловацкая группировка нашей церковной жизни живет именно этой идеологией сращенности Церкви и государства, блюдет старые традиции, не хочет замечать новых условий жизни, проповедует цезарепапизм. А ведь она не втянула всех, принадлежащих к синодальной психологии. Повсюду и везде, в обширнейших кафедральных соборах и в провинциальных барачных церквах, мы можем встретить людей, исповедующих свою принадлежность к православной Церкви и наряду с этим исповедующих Церковь лишь как необходимый атрибут русской государственности.

Трудно иметь два мнения по вопросу о соответствии этой психологии современным задачам церковной жизни. Жизнь, во-первых, так настойчиво требует от нас творческих усилий, что никакая группировка, лишенная творческих задач, тем самым не может рассчитывать на успех. Кроме того, нет сомнений, что в плоскости исторической синодальный период кончился безвозвратно, — нет никаких оснований предполагать, что порожденная им психология надолго переживет его. В этом смысле даже не важно, как мы расцениваем такой религиозный тип; важно одно — это то, что он несомненно умирает, ему не принадлежит будущее. А будущее ставит перед Церковью такие сложные, новые и ответственные задачи, что трудно сразу сказать, какому религиозному типу даст оно возможность творчески проявить и осуществить себя.

2.

Следующий тип религиозной жизни — уставщический.

Следующий тип религиозной жизни — уставщический.

Он, носит следы совершенно иного происхождения. Он по сравнению с синодальным типом архаичен. Он никогда не умирал, он вплетался в синодальное благочестие, противостоя ему, но не борясь с ним. Синодальное благочестие застало его в Церкви к моменту своего возникновения, потому что вся Московская Русь была пропитана его духом. Старообрядчество выросло в нем и втянуло в себя его силы. Видоизменяясь и усложняясь, он дожил и до наших дней. Он, может быть, — самое страшное и косное, что нам оставила в наследие Московская Русь.

Не подлежит сомнению чрезвычайно слабый творческий и богословский уровень московского благочестия. Москва усвоила очень многое от Византии, но как-то прошла мимо ее творческой напряженности. Москва перековала в неподвижную форму, в культ буквы, в культ традиции, в повторяющийся ритмический жест все буйное и антиномическое кипение византийского гения. Москва не только сумела подморозить византийское наследие, она и библейское наследие засушила, окостенила, вынула из него облагодатствованную и живую душу. По слову древнего пророка, она стала громоздить “заповедь на заповедь, правило на правило”.

Пышный разлив византийской риторики она восприняла как некую неподвижную меру вещей, ввела ее в свой обязательный обиход, ритуализировала всякий порыв, облекла в формы закона всякую религиозную лирику. Максимальным выражением этого косного, пышного, неподвижного, охранительного духа было, конечно, старообрядчество. И в этом смысле оно имеет за собой огромные заслуги: оно нам сохранило иконы древнего письма, оно сохранило древнейшие напевы, оно вообще охраняло от потока жизни какой-то раз навсегда зафиксированный момент в развитии благочестия. Но наряду с этим оно так смешало иерархию ценностей христианской жизни, что шло на муку и на смерть не только за двуперстное крестное знаменье, но за право писать имя “Иисус” как “Исус”. Тут вопрос не только в простой неграмотности, тут вопрос о чем-то гораздо более серьезном, что в последующий период разрослось со всей очевидностью. Тут речь о вере в особую магию не только слова, имени, но даже каждой буквы, из которой это имя состоит. И как очевидна страшная кара, постигшая такое старообрядческое отношение к Христовой истине.

Войдите в старообрядческую молельню. В ней собрано все, чем они дорожили в течение всей своей истории, — в ней иконы старинного письма, которым нет цены, в ней древние книги, в ней особое уставное пение по крюкам — все, за что они боролись и шли на мученичество, — нет только одного — великолепный иконостас, сплошь уставленный иконами в тяжелых кованых ризах, ничего не сохраняет, ничего не бережет. За ним глухая стена, он к этой стене прислонен, нет алтаря, нет престола и жертвенника, потому что нет таинства. Все сбережено, кроме живой души Церкви, кроме ее таинственной Богочеловеческой жизни, — осталась одна прекрасная форма. Над этим явлением стоит задуматься. Тут люди получили кару в самой своей победе, в самом достижении своей цели. Раз извратив Христову правду, они остались с мертвой ее оболочкой. Над этим стоит задуматься всякий раз, когда на нашем пути возникает соблазн предать дух форме, любовь — уставу. Нас подкарауливает в этом соблазне та же опасность остаться с формой и с уставом и утерять дух и любовь. И очень вероятно, что символ безалтарной Церкви зачастую осуществляется в человеческих душах.

Утрачивая живой дух христианства, Церковь XVIII и XIX века все же не истребила в себе этого московского духа устава, правила, положенного, дозволенного, блюдомого. Более того, зачастую задыхаясь в официальной, холодной, ведомственно-синодальной Церкви и не находя пути к каким-то живым источникам веры, человеческая душа из синодального понимания благочестия уходила в уставщичество, противополагала его официальной казенщине. Уставщичество перекликается и с церковным эстетизмом, и аскетизмом, но по существу своему это все же нечто иное, просто ударение не там ставится.

Каков нравственный облик уставщика? Каково его духовное содержание? Самая его большая жажда — это жажда абсолютной духовной устроенности, полное подчинение внутренней жизни внешнему, разработанному до мельчайших подробностей ритму. Внешний ритм охватывает собою все. Вне церкви он знает духовный смысл всех подробностей быта, он блюдет посты, он живет день ото дня содержанием церковного круга богослужений. Он зажигает лампады, когда это положено, он правильно творит крестное знаменье. В церкви он так же не допускает никакого порыва, никакого выхода из раз установленных жестов. В определенный момент богослужения он становится на колени, в определенный момент кланяется, крестится. Он знает твердо, что от Пасхи до Вознесения преступно встать на колени, он знает, сколько раз в году он пойдет к исповеди, и главное — он до тонкости изучил богослужебный устав, он сердится и негодует, если что-нибудь в церковной службе пропущено, потому что это не полагается. И вместе с тем ему почти все равно, если читаемое непонятно, если оно читается скороговоркой. Это не человек, предпочитающий панихиды, молебны и акафисты всем другим службам. Нет, его излюбленные службы — самые редкие, больше всего великопостные. Особенно он отмечает сложность службы, когда какой-нибудь постоянный праздник совпадает с подвижным — Благовещение, например, падает на последние дни Страстной Недели. Форма, конструкция службы зачастую затемняет у него внутреннее содержание отдельных молитв. Он, конечно, фанатический поборник славянского языка.

Русский язык в церкви кажется ему почти кощунством.

И славянский язык он любит, потому что он привычен.

Он не хочет даже исправления явно неудачных, неграмотных и невразумительных переводов. Многочасовое чтение псаломщика погружает его в известную атмосферу благочестия, создает определенный ритм его духовной жизни — это главное, чего он хочет, содержание его не так уж интересует. Молитвы его продолжительны — он имеет постоянное и неподвижное правило для них. В этом правиле очень часто повторение одних и тех же молитв, и всегда на одном и том же месте. Евангелие и Молитва Господня не выделяются им из общего состава этого правила — это все только часть раз навсегда определенного, гармонического целого. Если вы скажете ему, что вам что-либо непонятно — по существу или оттого, что псаломщик слишком быстро читает, — он вам ответит, что и не требуется понимать, а требуется добиваться известной благочестивой атмосферы, из которой иногда долетают отдельные понятные и вам нужные слова.

Духовная жизнь такого человека разработана во всех мелочах. Он знает особую технику искусства приводить себя в определенные духовные состояния. Он может научить, как надо дышать и в каком положении должно быть тело при молитве, должны ли быть ноги в холоде или тепле. Если разобраться в этом особом явлении, то становится несомненной его сильная зависимость даже не от христианских религий Востока — вы чувствуете тут и своеобразный дервишизм, и отзвуки индуизма, а главное — страстную веру в магию слова, сочетание слов, жеста и ритма жестов. И несомненно, что эта вера в магию имеет под собой какие-то очень реальные корни. На этом пути действительно можно добиться очень многого — огромной внутренней дисциплины, огромной власти над собой, над всем хаосом человеческой души, даже власти над другими, полной устроенности и завершенности своей внешней и внутренней жизни, даже своеобразного подзаконного вдохновения. Единственное, что на этом пути не дается, — это любовь, конечно.

Тут можно говорить на языках человеческих и ангельских, но не иметь любви. Правда, дела любви и благотворения входят в общий ритм уставщической жизни. Уставщик знает, что он должен подать нищему, особенно в пост, он в свое время посылал калачи для заключенных в тюрьмах, он даже может организовать благотворение — строить богадельни и устраивать обеды для нищей братии, но основной мотив для такой деятельности — это то, что она предписана, что она входит в общий ритм его жизни, она является частью некоего уставщического понимания вещей. В этом смысле у него очень развито чувство долга, послушание. И отношение к человеку определяется взятым на себя послушанием, а не непосредственной любовью к нему.

Этот тип благочестия имеет в данный момент скорее тенденцию расти и распространяться. И такое распространение легко объяснимо, если мы учтем всю обездоленность, покинутость, беспризорность и изможденность современной человеческой души. Она не ищет подвига, она боится его непосильной тяжести, она больше не может ни искать, ни разочаровываться. Суровый и разреженный воздух жертвенной любви ей не по силам. Если жизнь обошла ее и не дала ей никакого внешнего благополучия, никакой внешней устойчивости, то она с особой жадностью стремится к благополучию внутреннему, к полной определенности и подзаконности своего внутреннего мира. Она накидывает на хаос прочное покрывало положенного и дозволенного, и хаос перестает ее терзать. Она знает силу магических заклинаний, зачастую выраженных в непонятных словах. Она, как дервиш, знает силу жеста и позы. Она ограждена и спокойна. Эти все особенности уставщического пути определяют его рост в наше время.

Очень вероятно, что перед ним еще долгий период расцвета. Тут надо сказать, что и с другой стороны наша эпоха обещает расцвет уставщичеству. Мы видим сейчас во всем мире жажду каких-то определенных и конкретных директив — как веровать, за что бороться, как себя вести, что говорить, что думать. Мы видим, что мир жаждет сейчас авторитетных вождей, ведущих слепую и преданную массу за собою. Мы знаем самую страшную диктатуру из всех когда-либо существовавших — диктатуру идеи. Непогрешимый центр — партия, например, или вождь — велит думать и действовать так-то, и человек, верующий в непогрешимость директивы, легко, изумительно и непонятно легко, перестраивает свой внутренний мир в соответствии с этой директивой. Мы знаем наличие государственно-обязательных философий и миросозерцаний. Если мы допустим, что где-либо Церковь станет если и не покровительствуемой, то по крайней мере терпимой и в нее придут новые кадры людей, воспитанных на обязательных директивах, то уставщичество сразу научит их, какому пути надо следовать, где меньше сомнений, где директивы наиболее точные, наиболее регламентирующие всю человеческую жизнь, где, наконец, весь хаос человеческой души укрощен и загнан в определенные клетки. Тут успех уставщичества совершенно предопределен. Но наряду с этим нельзя говорить, конечно, о его творческих возможностях.

Сам принцип бесконечного повторения правил, слов, жестов исключает всякое творческое напряжение. С древнейших времен уставщичество противоположно пророчеству и созиданию. Его дело хранить и повторять, а не ломать и строить. Если оно действительно победит, то это значит на много десятилетий замирание творческого духа и свободы в Церкви.

Но главный вопрос, который хочется поставить уставщичеству, это о том, как оно отвечает на обе заповеди Христовы — о любви к Богу и о любви к людям. Есть ли в нем место для них? Где в нем человек, к которому снизошел Христос? Если предположить, что в нем зачастую выражается своеобразная любовь к Богу, то все же трудно увидеть, каким путем идет оно к любви к людям. Христос, отворачивающийся от книжников и фарисеев, Христос, идущий к грешникам, блудницам и мытарям, вряд ли является Учителем тех, кто боится запачкать чистоту своих риз, кто целиком предан букве, кто блюдет только устав, кто размеряет всю свою жизнь по уставу. Они чувствуют себя духовно здоровыми, потому что исполняют все предписания духовной гигиены, а Христос сказал нам, что не здоровые нуждаются во враче, но больные. В самом деле, сейчас имеются у нас две цитадели такого православия, православия традиционного, уставного, святоотеческого и отеческого: Афон и Валаам. Мир отрешенных от нашей суеты и грехов, мир верных слуг Христовых, мир Боговеденья и созерцания. Чем этот мир святости болеет сейчас? Как он смотрит на раздирающие нас современные беды — на новые учения, на ереси, может быть, на нужду, на гибель, на гонение Церкви, на мучеников в России, на попрание веры во всем мире, на оскудение любви? Что всего больше тревожит эти острова избранных, эти вершины православного духа? Перед ними как самое главное, самое насущное, самое злободневное стоит вопрос о новом и старом стиле в богослужении. Это то, что раскалывает их на партии, то, за что они проклинают инакомыслящих, то, что определяет меру вещей. Трудно говорить применительно к этому вопросу о любви — она как-то вне нового и вне старого стиля. Но можно, конечно, сказать, что Сын Человеческий был Господином субботы и нарушал эту субботу именно во имя любви. А там, где ее нарушить не могут, — там не могут этого сделать, потому что нету этого “во имя”, нету любви. Уставщичество являет себя тут как рабство субботе, а не как путь Сына Человеческого. И поистине есть что-то угрожающее и зловещее в том, что именно на Афоне и на Валааме, в вековых центрах православной подлинной духовности, человек может найти ответ только на один вопрос из всех поставленных жизнью — по старому или по новому стилю должна жить Церковь. Вместо Бога живого, вместо Христа распятого и воскресшего не имеем ли мы тут дела с новым идолом, который в новом язычестве являет себя спорами о стилях, уставами, правилами, запретами, торжествующей над Сыном Человеческим субботой? Страшно идолопоклонство в миру, когда оно предает Христа во имя государства, нации, социальной идеи, маленького буржуазного комфорта и благополучия. Еще страшнее идолопоклонство в Церкви, когда оно подменяет любовь Христову блюдением субботы.

3.

Трудно проследить генезис эстетического типа благочестия.

Трудно проследить генезис эстетического типа благочестия.

Можно думать, что во все эпохи он имел своих представителей, слегка замирая лишь тогда, когда жизнь ставила перед Церковью задачи большого духовного напряжения, когда Церковь обуревалась борьбой, была гонима, должна была отстаивать самую сущность христианства. Ведь, по древней легенде, самое зарождение христианства в Киевской Руси определялось актом известного эстетического благочестия. Святой Владимир сравнивал религии не по существу их внутреннего содержания, а по силе влияния их внешних форм. И он выбрал православие за красоту песнопений, за благолепие церковной службы, за то эстетическое потрясение, которое он пережил. И авторы Московской Руси посвящают длиннейшие и умильнейшие описания красоте православия.

Даже XIX век, не болевший особым эстетизмом, дал нам такую фигуру эстетико-православного человека, как Константин Леонтьев, у которого красота определяла собою меру истины и который отталкивался от современного ему безрелигиозно-буржуазного мира, потому что он был уродлив, и тянулся к православию, потому что в нем была красота. Немудрено, что в XX веке, при совпадении двух факторов — яркой и талантливой вспышки эстетизма на культурных верхах русской жизни и вхождения огромного количества людей из этих культурных верхов в Церковь — эстетический тип благочестия стал почти подавляющим и определяющим собою очень многое. В первую очередь он определил, конечно, очень большие ценности.

Эстетизм всегда связан с некоторым культом старины, с некоторым археологизмом. Немудрено, что именно в период его расцвета впервые была произведена оценка древнего русского искусства, стали разыскиваться, расчищаться и изучаться старые русские иконы, создавались музеи иконописи, определялись иконописные школы, нашли признание Рублев и другие. Начали восстанавливать древние песнопения. Киевский и Валаамский распевы проникли в обиход богослужения. Церковная архитектура стала более известной благодаря огромному количеству художественных изданий по истории искусства. Эти положительные достижения несомненны.

Но наряду с этим эстетический подход к вере стал вырабатывать и определенный нравственный облик, черты которого довольно легко уловить. Красота и ее понимание есть всегда удел меньшинства — этим объясняется неизбежный культурный аристократизм всякого эстетизма. Защищая ценности эстетизма, человек делит весь мир на друзей, понимающих эти ценности, и на врагов-профанов. А думая, что основное в церковной жизни есть ее красота, человек тем самым делит все человечество на “малое стадо” в особом, эстетическом смысле, и толпу недостойных, находящихся за церковной оградой. В представлении такого человека церковная тайна есть достояние избранных — не только грешные и блудницы никогда не воссядут у ног Христовых, но не воссядут и все те, кто слишком прост и неизощрен, чтобы находить удовлетворение в высокой эстетике церковных богослужений и т.д.

Имея эстетизм единственным критерием должного, единственной мерой вещей, человек чувствует себя как бы частью какой-то сложной композиции и обязан не испортить, не сместить ее. Он принимает общий ритм ее, но вводит этот ритм и в свою внутреннюю жизнь, он, как и уставщик, организует свой особый быт и в нем видит свою величайшую добродетель. У эстета есть всегда тяготение к архаике, порой даже к некоторому художественному народному лубку. Из этого проистекает утонченнейшее любованье отдельными местами богослужебного материала, отдельных стихир, канона Андрея Критского и т.д. Зачастую учитывается художественная ценность этого материала, зачастую, если ее нет, то принимается во внимание, гипнотизирует древность, зачастую же — композиционная уместность, ритмическая удача в общем ходе богослужений. Эстетический критерий подменяет духовный и вытесняет постепенно все остальные.

Люди в церкви начинают восприниматься или как толпа молящихся, декоративно необходимых для правильного ритма богослужения, или как надоедливые и нудные профаны, которые своим неумением, неловкостью, а подчас, может быть, и какими-то личными скорбями и потребностями нарушают общий благолепный и налаженный стиль. Человек млеет в облаках ладана, наслаждается старинными распевами, любуется строгостью и выдержанностью новгородского письма, прислушивается к слегка вычурной наивности стихир — он все получил, он наполнен, он боится расплескать свое богатство. Он боится безвкусных деталей — человеческого горя, внушающего жалость, человеческой слабости, внушающей брезгливость, — вообще маленького, неорганизованного, запутанного мира человеческой души.

Несомненно, что в эстетическом типе религиозной жизни трудно искать любви. Думается, что и ненависть не находит себе места в нем. Есть только холодное высокомерное презрение к профанам и экстатическое любование красотой. Есть сухость, зачастую граничащая с формализмом, есть бережение себя и своего мира, такого гармоничного и устроенного, от вторжения всего, что может оскорбить и нарушить эту гармонию. И в этом неизбежном холоде эстетизма постепенно замораживаются даже огненные души (Константин Леонтьев, например, был огненной душой по природе), требуют подмораживания всего окружающего, чают какого-то вечного льда, вечного полюса красоты, вечного северного сияния.

Самое невероятное и странное — это возможность распространения эстетического типа среди русских людей, души которых, как правило, лишены гармоничности, формы, мерности. Огненность, крылатость, подчас хаотичность их как бы должны были служить верным залогом, что эстетизм им не опасен. Может быть, тут действует своеобразный закон противоречия, заставляющий человека искать в миросозерцании дополнения к своим внутренним свойствам, а не выражения их. Может быть, тут есть невозможность ужиться со своей хаотичностью, вытерпеть ее — и от этого переход в иную крайность. Но зачастую видишь — о, гораздо чаще, чем можно думать — такое своеобразное тушение огня, почти духовное самоубийство, которое претворяет пламя в лед, порыв — в неподвижную позу, напряженное искание — в ритм данных извне форм.

Конечно, несомненно, что, будучи по самому основному признаку своему группой лиц, принадлежащих к высшим культурным слоям русского народа, эстетический тип православного благочестия не может рассчитывать на количественно широкое распространение. Но тут дело не в количестве, а именно в этом культурном качестве носителей православного эстетизма. И несмотря на малое число они могли и могут оказывать очень сильное влияние на церковную жизнь, на весь ее стиль. Какое это влияние? Какова сила творческого напряжения в нем? Тут тоже приходится говорить об одном чрезвычайно парадоксальном факте. Верные хранители творчества самых разнообразных эпох, народов и людей, ценители чужой гениальности или таланта, тонкие критики и знатоки всех тончайших деталей и изгибов художественных школ, эстеты сами никогда и нигде не были творческим началом в жизни, и, может быть, именно потому, что они слишком тонко и сильно ценили чужое творчество. Это всегда создавало у них некую психологию хранителей музеев, коллекционеров, знатоков и регистраторов, а не творцов.

Творчество, созидающее даже самые тонкие произведения искусства, по существу своему грубая вещь. Творчество, стремясь к достижению и утверждению, всегда от чего-то отталкивается, что-то отрицает, что-то ломает. Оно расчищает место для нового, оно так сильно жаждет этого нового, творимого, что по сравнению с ним вменяет в ничто все уже сотворенное, все старое, а зачастую и разрушает его. Музейная психология не сочетаема с психологией творчества — одно консервативно, другое революционно.

Какие можно сделать выводы относительно будущего для этого типа церковного благочестия? Наша грубая, мучительная и напряженная жизнь обращается к Церкви со всеми своими болями, со всей этой грубой напряженностью. Она, конечно, требует творчества, способного не только пересмотреть и изменить старое, но и создать новое, ответить на новые вопросы, войти в какие-то новые, зачастую некультурные, лишенные традиций пласты. Церковь будет затоплена плебсом, Церковь будет перегружена его бедами, Церковь должна будет спуститься к его уровню.

Казалось бы, что из этого ясна судьба эстетической элиты. Но именно потому, что она отбор, элита, именно потому, что она способна формулировать свои мысли и выражать себя, и потому, что она претендует на обладание всеми церковными богатствами, всей церковной истиной и не способна предать, снизить, изменить свое представление о церковной красоте, и не способна к самопожертвованию в любви, — она будет отстаивать свое представление о церковной твердыне, она будет собою, своими душами загораживать профанам вход в Церковь. Толпа будет вопить: нас разъедают язвы, социальная борьба и ненависть отравила нас, быт наш опустошен, мы не имеем ответа на вопросы жизни и смерти — Иисусе, спаси нас. Но между ею и Христом будут стоять охранители красоты Христова хитона и ответят, что ненависть и борьба исказила их лица, ежедневный труд вытравил высокий дар любованья, а жизнь есть великая красота, на которую не способны те, кто не выучен ей. Сладкие песнопенья, шепотливые переливы чтений, ладанное куренье, блаженное мление в красоте окутает облаком скорбный лик Иисусов, заставит замолкнуть вопли, заставит потупить головы, заставит заснуть надежду. Одни убаюкаются на время этим обволакивающим благолепием, другие уйдут от него, — а между Церковью и жизнью останется великая пропасть.

Эстетические хранители благолепия будут сторожить эту пропасть во имя гармонии, во имя ритма, слаженности, красоты. Профаны по другую сторону не пойдут ее преодолевать, потому что с ними останется боль, борьба, горечь, уродство жизни, — и они перестанут верить, что с таким багажом можно и должно идти к Церкви. И тогда в этом обезбоженном и тоскующем мире возникнут уже и сейчас существующие лжехристы и лжепророки, разного вида и разной степени убожества и плоскости сектантские проповедники, баптисты, евангелисты, адвентисты и т.д., которые преподнесут голодным людям какие-то элементарно препарированные истины, какой-то недоброкачественный суррогат религиозной жизни, некоторую долю благожелательности и истерической декламации. Кое-кто и отзовется на это — отзовется на простое человеческое внимание в первую очередь — и не сразу разберется, что вместо настоящего и подлинного православного христианства его потчуют сомнительной смесью неграмотности, прекраснодушия и шарлатанства. Дурман подействует. И это еще углубит пропасть между Церковью и миром. Под бдительной охраной любителей красоты, под охраной мирской обманутости и ненависти она может остаться навеки.

Но, может быть, глаза, имеющие зрение любви, увидят, как из алтаря, огражденного благолепным иконостасом, тихо и незаметно выходит Христос. Пение продолжает звучать, клубы ладана курятся, молящиеся млеют в экстатическом служении красоте. А Христос выходит на паперть и смешивается с толпой нищих, прокаженных, отчаявшихся, озлобленных, юродивых. Христос идет на площади, в тюрьмы, в больницы, в притоны. Христос заново и заново полагает душу за други Своя. Перед Ним, вечной Истиной и Красотой, не кажется ли наша красота уродством? Или, обратно, — не видит ли Он и в нашем уродстве, в нашей нищей жизни, в наших язвах, в наших искалеченных душах — Cвоего Божественного образа, отблеска вечной славы и вечной красоты? И Он вернется в храмы и приведет с Собой тех, кого звал на пир Жениха, с больших дорог, нищих и убогих, блудниц и грешников. И самое страшное — как бы не оказалось так, что блюстители красоты, изучившие и постигшие красоту мира, не поймут и не постигнут Его красоты и не пустят Его в храм, потому что за Ним будет следовать толпа, искаженная грехом, уродством, пьянством, развратом и ненавистью. И тогда их пение растает в воздухе, ладан рассеется, и Некто скажет им: “Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня”.

К этому приведет идолопоклонство, свойственное и эстетическому типу благочестия. В нем то, что должно было служить лишь ризой Христовой, лишь даром человеческого гения, в любви приносимом Христу, — церковное благолепие, красота песнопений, слаженность богослужений — становится самоцелью, заменяет Самого Христа. Этому благолепию начинают служить, оно становится идолом, которому приносятся в жертву человеческие души — свои и чужие. Все уродство мира, язвы его и боль отодвигаются, затемняются, чтобы они не замутнили истинного благочестия. Даже страдание и смерть Cамого Господа, Его человеческое изнеможение приобретают отпечаток красоты и вызывают любование и мление. Нет, любовь слишком страшная вещь, ей приходится иногда спускаться в слишком бездонные низины человеческого духа, ей приходится обнажать себя до уродства, до нарушения гармонии, — ей не место там, где царит раз навсегда найденная и утвержденная красота.

И тут от слуг Христовых, от преемников апостолов и учеников — от священников — требуется не следование по пути этих апостолов и учеников — целить, проповедовать, расточать Господню любовь, — от них требуется только одно: чтобы они были служителями культа, жрецами — да, иногда почти в языческом смысле этого слова. И священник расценивается с точки зрения любви и знания устава, с точки зрения музыкальности и красоты голоса, с точки зрения ритмичности жеста и т.д. И неважно, знает ли он, как пастырь добрый, своих овец, и оставляет ли всех, чтобы найти одну заблудшую, и радуется ли более всего о том, что она нашлась.

Есть сейчас одно зловещее явление, происходящее в советской России. Там Церкви запрещено все — проповедовать, учить, заниматься благотворительностью, организационной работой, объединять верующих для совместной жизни, разрешено лишь одно — совершать богослужения. Что это — случай или недосмотр? А может быть, это, наоборот, очень тонкий психологический расчет, основанный на том, что православное богослужение без дела любви, без явленной подвижнической жизни, без Слова Божьего способно напитать только уже верующих, только уже что-то постигших — и бессильно явить обмирщенному и обезбоженному человечеству Христову правду? Духовно голодный человек переступит порог храма и отдаст должное красоте, в нем свершаемой, но на голод свой пищи не получит, потому что он хочет не только красоты, но и любви и ответа на все свои сомнения. Таким образом, власть своим требованием замкнула церковные двери. Как часто по воле известной группы верующих церковные двери замыкаются там, где никакая власть этого не требует, где холодные сердца ее детей отгораживают ее от мира, во имя отвлеченной, размеренной, сухой красоты и формы. Может быть, в этом смысле для Церкви было бы полезнее не иметь официального разрешения на богослужения, а собираться тайком, в катакомбах, чем иметь разрешение только на них и тем самым не иметь возможности являть миру всю любовь Христову во всем опыте своей жизни.

4.

Аскетический тип религиозной жизни свойствен не только христианству.

Во все времена и в истории абсолютно всех религий он существует. Этим самым можно сказать, что он является выражением каких-то существеннейших свойств человеческого духа. Нельзя характеризовать только христианство присущим ему аскетизмом — это общая характеристика и индуизма, и магометанства, он имеется и в античном язычестве, более того — в якобы безрелигиозной среде, характерной для революционных течений XIX века, аскетизм есть явление типичнейшее. Можно сказать, что периоды церковной жизни, не пропитанные аскетизмом, являются тем самым периодами упадка, снижения, бездарности, вялости. И еще можно сказать, что периоды внецерковной истории, не несущие на себе отпечатка аскетизма, тем самым громко свидетельствуют о своем бесплодии, о своей бездарности. Религиозная жизнь всегда аскетична, потому что требует от человека жертвы всем во имя высших духовных ценностей, и параллельно этому творческая жизнь тоже всегда аскетична в глубине своей, потому что тоже требует от человека жертвы всем во имя высших творческих ценностей. Можно сказать, что аскетизм в Церкви никогда не умирал. Но были периоды, когда он замирал, когда он делался достоянием отдельных душ, — основной же и характернейший тип религиозности был даже антиаскетичен. Из такого определения как будто вытекает полная невозможность говорить об аскетическом типе благочестия наряду с другими типами: те более случайны — он касается вечных глубин религиозной жизни. Но помимо такого подлинного и вечного аскетизма есть еще одно чрезвычайно характерное явление, о котором и хочется говорить, несколько выделяя, специфизируя его из общего аскетического направления.

Этот особый аскетический тип имеет свои корни не в христианстве, а, скорее, в восточных религиях, и в христианство вошел как некое особое влияние этих религий, видоизменяющее первоначальное представление об аскетизме.

Разница не в методах проведения в жизнь аскетического идеала. Они могут быть разнообразны, но все это разнообразие применимо везде и не характеризует основного различия во внутренней установке. Основное различие заключено в том, во имя чего человек вступает на аскетический путь. Тут может быть очень много мотивов, и далеко не все они сочетаемы в полной мере с христианством. Есть даже мотивы, находящиеся в остром противоречии христианству. С них и начнем.

Они особенно характерны для индуизма, на них выросли йоги, они звучат в нашей современности в основных положениях всякого рода оккультных учений, в теософии, в антропософии. Это мотивы приобретения духовной силы. Аскетизм есть известная система психофизических упражнений, обуздывающих и видоизменяющих природный путь человека и направленных к получению особых свойств власти над душой и природой. Можно повторным и упорным трудом подчинить воле свое тело, можно добиться и огромных психических изменений в себе, можно добиться власти над материей и над духом. Как гимнаст должен упражняться, чтобы достигнуть ловкости, как борец должен следовать определенному режиму, чтобы развить мускульную силу, как певец должен петь упражнения, чтобы поставить голос, так и аскет этого типа должен следовать определенным указаниям, упражняться, повторять одни и те же опыты, есть определенную пищу, распределять целесообразно свое время, сокращать свои привычки, размерять свою жизнь, чтобы достигнуть максимума силы, заложенной в нем от природы.

Задача такого аскетизма определяется принципом накопленья природных богатств, развития их, умения их применять. Никакого трансцензуса, никакого наития иной сверхприродной силы он не ждет. Он об этом не думает, в это не верит. Над ним на известном уровне плотно натянут полог небосвода, за него ему путей нет. Но в этом ограниченном мире природы он знает, что не все использовано, что возможности его огромны, что можно в пределе приобрести всю силу и всю власть надо всем живущим и существующим, с одной только ограничительной оговоркой — над всем, что находится под этим плотным и непроницаемым пологом небосвода. Силы в природе огромны, но и в этой огромности ограничены. Никакого неограниченного и неисчерпаемого источника сил вообще не существует. Поэтому дело такого оккультного aскета копить, копить, собирать, беречь, растить, упражнять все природные возможности. И на этом пути возможны огромные достижения.

В сущности, что им противопоставить, что ответить на такой своеобразный духовный натурализм? Единственно, что в мире сильнее его, — это учение о нищете духовной, о растрате, о раздаче, о расточении духовных сил, о предельном обнищании духа. Единственное самоопределение, которое сильнее его, — это слова: се, раба Господня. Но хотя эти слова и определяют собой всю сущность христианской души и христианского отношения к человеческой природной силе, однако несомненно, что антихристианское, оккультное отношение к аскетизму занесено в наше христианское благочестие путем древнейших восточных влияний, через Сирию и ее особый тип религиозности. Не надо преувеличивать такого влияния аскетизма в христианстве, но оно все же есть.

Есть еще и другое отношение, в котором аскетизм из средства достижения высших духовных ценностей становится самоцелью. Человек производит те или иные виды аскетических упражнений не потому, что они его от чего-то освобождают, что-то дают ему, а единственно потому, что они ему трудны, что они требуют усилий. Ни во внешнем мире, ни в содержании его духовного опыта они ничего не дают, не подвигают его на его внутреннем пути, но ему неприятно себя в данной области ограничивать, — значит, во имя этой неприятности он это должен делать. Преодоленная неприятность, как единственная цель, упражнение ради упражнения, в лучшем случае выработка легкого подчинения дисциплинарным требованиям — это, конечно, извращение аскетического пути.

Но все вышеизложенное — мелочи по сравнению с основным конфликтом, свойственным христианскому миросозерцанию. Он касается самых сущностных, самых основных пониманий целей христианской жизни, он как бы раскалывает христианский мир на два основных типа мироощущений и миропониманий. Речь идет о спасении души. Несомненно, что настоящая, подлинная христианская жизнь дает как зрелый свой плод спасение души. Церковь венчает своих святых, мучеников, страстотерпцев, исповедников нетленными венцами вечной жизни, обетовывает рай, Царствие Небесное, вечное блаженство. Церковь учит, что Царствие Небесное берется усилиями. Это исповедуют христиане всех толков, всех направлений. И вместе с тем именно вопрос о спасении души является мечом, рассекающим весь духовный мир христианства. В это понятие вкладывается два совершенно разных содержания, которые ведут к разным нравственным законам, к разным нормам поведения и т.д. И трудно было бы отрицать, что у обоих пониманий есть величайшие и святейшие представители, что оба они имеют за собой непререкаемый авторитет церковного опыта. Есть целые периоды, когда аскетическое христианство окрашено в один или другой тон его понимания, есть целая система и принципов, и практических правил у обеих школ. Разверните толстые тома Добротолюбия, вчитайтесь в Патерики, прислушайтесь и сейчас к проповедям аскетического христианства — вы сразу увидите, что вы находитесь в серьезной, огромной по своим традициям школе аскетизма. Вам надо только принять его заветы и идти этим путем. Каков же он? Какова его доктрина?

Человеку, несущему на себе все проклятие первородного греха и призванному к спасению кровью Христовой, поставлена эта единственная цель — спасение своей души. Эта цель определяет собою все, определяет враждебность ко всем помехам на пути спасения, определяет все средства достижения его. Человек на земле как бы поставлен в начале бесконечной дороги к Богу, все является или препятствием, или помощью на этой дороге. Есть по существу только две величины — вечный Творец мира, Искупитель моей души, и эта ничтожная душа, которая должна к Нему стремиться. Каковы средства для продвижения по этой дороге? Это аскетическое умерщвление своей плоти, в первую очередь, это молитва и пост, это отказ от всех мирских ценностей и привязанностей. Это послушание, которое так же умерщвляет греховную волю, как пост умерщвляет греховную, похотливую плоть. С точки зрения послушания должны быть рассмотрены все движения души, весь комплекс внешних дел, упавших на долю данного человека. Он не должен от этих дел отрекаться, он обязан их добросовестно выполнять, раз они даны ему по послушанию. Но он и не должен вкладывать в них до конца свою душу, потому что душа должна быть вся заполнена одним — стремленьем к своему спасению. Весь мир, его горе, его страдание, труд на всех его нивах — это есть некая огромная лаборатория, некое опытное поле, где я упражняю мое послушание, мою смирившуюся волю. Если послушание велит мне чистить хлева и копать картошку, или ухаживать за прокаженными, или собирать на храм, или проповедовать Христово учение, — я должен все это делать одинаково добросовестно и внимательно, одинаково смиренно и бесстрастно, потому что все это поделка, упражнение моей готовности отсечь волю, трудный и кремнистый путь спасающейся души. Я все время должен упражнять свои добродетели и поэтому должен совершать акты христианской любви, но и любовь эта есть особый вид послушания: нам предписано, нам повелено любить — и мы должны любить.

Мера любви сама собой ясна, как мера всех вещей, — любя, я должен все время помнить, что основная задача человеческой души — это спастись. И поскольку любовь помогает моему спасению, постольку она мне полезна, но надо сразу обуздать и сократить ее, если она не обогащает, а обкрадывает мой духовный мир. Любовь есть такое же благочестивое упражнение, такая же поделка, как и всякое другое внешнее делание. Единственно, что есть главное, — это мое послушливое стояние перед Богом, мое Богообщение, моя обращенность к созерцанию Его вечной благости. Мир может жить в грехе, раздираться своими недугами — все это несравненно ничтожные величины по сравнению с неподвижным светом Божественного совершенства, и все это опытное поле, некий оселок, на котором я оттачиваю мою добродетель. Какая может быть речь о том, что я могу что-то давать миру? Я, ничтожный, пораженный первородным грехом, изъязвляемый личными пороками и грехами? Мой взор обращен внутрь себя и видит только собственную мерзость, собственные струпья и язвы, — о них надо подумать, надо каяться и плакать, надо уничтожить все препятствия ко спасению. Где уж там заботиться о чужих бедах — разве только в порядке упражнения в добродетели. Такова установка.

Практически вы не сразу догадаетесь, что человек именно так воспринимает христианское учение о любви, — он творит милостыню, он навещает больных, он внимателен к человеческому горю, он дарит людям даже любовь. И только очень пристально присмотревшись, вы увидите, что делает это он не по самоотрекающейся и жертвенной любви, полагающей душу за други своя, а по аскетическому заданию так воспитывать, так спасать свою собственную душу. Он знает, что, по слову Апостола, любовь первее всего, т.е. для спасения души помимо иных добродетелей должна быть и добродетель любви, и он себя воспитывает среди других добродетелей и в этой — он себя приучает, принуждает любить, поскольку это не опустошительно и не опасно. Странная и страшная святость — или подобие святости — открывается на этом пути. Вы видите подлинную и отчетливую линию настоящего восхождения, утончения, усовершенствования — и вы чувствуете холод, вы чувствуете безграничную духовную скупость, почти скряжничество наряду с этим. Человек, человеческая душа — чужая, конечно — оказывается не целью, а средством для какой-то единственной, моей собственной души. Это понимание христианства является зачастую уделом сильных и мужественных душ, оно может стать соблазном для наиболее цельных, наиболее жертвенных, наиболее близких к Царствию Небесному. И соблазнительность его — в его безграничной чистоте, огромном напряжении, во всем этом обманчивом и влекущем виде святости. В самом деле, что тут скажешь? Как противопоставишь свою теплохладность, свое отсутствие подвига этому огромному и напряженному духу, шагающему уже по вершинам? Как не соблазнишься?

Тут только одна мера, одна защита от соблазна. Это слова: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы”.

И определив этой мерой истинное свойство вещей, начинаешь чувствовать, что такое аскетическое мироотречение является утонченнейшим эгоизмом, недолжным, недопустимым бережением себя.

А дальше являются странные сопоставления, выискиваются черты неожиданного сходства. Ведь такое противопоставление своего “я” всему миру может совершаться и совершается и по иным, не аскетическим, даже не религиозным мотивам. Разве подлинные представители “мира сего” не отгорожены так же от мира непроходимой стеной отсутствующей любви? В какой бы суете они ни жили, в их сознании всегда непроходимая пропасть между “я” и миром. Чем эгоистичнее, т.е. чем обмирщеннее человек, тем более он отрешен от подлинной жизни мира, тем более мир для него — некий неодушевленный комфорт или некая неодушевленная пытка, которым противополагается его единственно одушевленное “я”. И в этом смысле мы видим, что противоположности сходятся. Мы видим на обоих полюсах это утверждение своего единственного “я”, утверждение лишь берущей, жадной и скупой любви к своей собственности, будь эта собственность духовным опытом аскетического пути или внешними материальными благами житейского благополучия. Тут важно собственническое и скупое отношение к ней.

Что сказать о том, какую роль может играть такой аскетизм в жизни Церкви? Думается, что тут надо рассуждать от противного. Чем обмирщеннее и греховнее мир, тем более страстно растет стремление отойти от него, чем труднее полюбить его искаженный злобой и мукой лик, тем сильнее отрицается вообще любовь. Чем труднее путь среди обмирщенной жизни, тем сильнее тоска по отрешенным вершинам. Мир сейчас в предельной степени неполезен, просто вреден спасающейся душе аскета. Поэтому ясно, что осторожность требует не общаться с ним, не подвергать себя такой опасности. Но огненная напряженность аскетического духа, пребывающая в человеческой душе во все исторические эпохи, все время выводит и уводит отдельных людей на эти вершины, куда они идут отряхать прах мира от ног своих, творя единственное достойное человека дело — дело спасения собственной души.

Тут мне хочется остановиться на некоторых совершенно своеобразных чертах современного мира, делающих его еще более невыносимым для человека, жаждущего аскетической отрешенности и подвига спасения души. Нет сомнения в его внутреннем и внешнем неблагополучии. Призрак скорой войны, угашение духа свободы, раздирающие народ революции и диктатуры, классовая ненависть, падение моральных устоев — нет, кажется, таких общественных язв, которыми не болела бы современность. И наряду с этим нас окружает толпа, не сознающая трагичности эпохи, наряду с этим нас окружает ничем не омраченное самодовольство, отсутствие сомнений, физическая и духовная сытость, почти пресыщенность. Это не пир во время чумы. В пире во время чумы есть своя огромная трагичность, от него один шаг, один жест до религиозного покаяния и просветления, в нем некое мужество отчаянья. И если на нем окажется человек, желающий дать свою любовь миру, то ему нетрудно будет найти слова и обличения, и призыва, и любви.

Теперь во время чумы систематически подсчитывают свою небольшую дневную выручку, а вечером идут в кинематограф. Нет речи о мужестве отчаянья, потому что нет отчаянья, — есть полная удовлетворенность и полный душевный покой. О трагичности психологии современного человека говорить не приходится. И всякий огненный пророк, всякий проповедник придет в недоумение, с какой стороны подсесть к этому столику в кафе, как осветить сегодняшний курс биржи, как проломать, продавить, уничтожить эту клейкую, тягучую массу вокруг души современного обывателя. Глаголом жечь сердца людей — но в том-то и дело, что они покрыты толстым слоем огнеупорного вещества — не прожжешь. Иметь ответы на их сомнения — но они и не сомневаются ни в чем. Обличать их — но они уверены в своей маленькой добродетели, в конце концов они себя чувствуют не хуже других. Рисовать им картины будущего суда и вечного блаженства праведных — но они, во-первых, в это не очень верят, а во-вторых, с них совершенно достаточно блаженств этого века. И эта косность, неподвижность, самодовольство и благополучие современного человечества, конечно, есть нечто, что особенно трудно принять в сердце и полюбить, потому что оно вызывает скорее недоумение, чем жалость. Таким образом вырастает еще больше причин для отрясания праха от ног своих, потому что не очень наглядно, что участие в этой маленькой жизни может в ней что-либо изменить.

Так растет своеобразный возвышенный духовный эгоцентризм. А рядом с ним вообще растут все виды эгоцентризма. Человек бывает подавлен своим бессилием, человек точно и внимательно изучил все свои грехи, все срывы и паденья, человек видит ничтожество своей души и все время обличает змеев и скорпионов, гнездящихся в ней. И человек кается в своих грехах, но покаяние не освобождает его от мысли о своем ничтожестве, в нем он не преображается, а вновь и вновь возвращается к единственному для него интересному и дорогому зрелищу — зрелищу собственного ничтожества и собственной греховности. Не только космос и человеческая история, но и судьба отдельного человека, его страдания, его падение, его радости и мечты — все бледнеет и исчезает в свете моей гибели, моего греха. Весь мир окрашивается заревом пожара моей души — более того, весь мир как бы сгорает в пожаре моей души. А своеобразно понимаемое христианство в это время диктует самый углубленный анализ себя, борьбу со своими страстями, молитву о спасении себя. К Творцу вселенной, к Миродержцу, к Искупителю всего человеческого рода у такого человека может быть только одна молитва — о себе, о своем спасении, о своем помиловании. Иногда это молитва о действительно последних и страшных дарах. Иногда Творец вселенной должен исполнить мое молитвенное прошение не о большом — я прошу у него только “мирен сон и безмятежен”.

Духовный эгоцентризм подменяет подлинную аскетическую установку. Он отгораживает человека от вселенной, он делает его духовным скрягой, — и скряжничество это начинает быстро развиваться и расти, потому что человек замечает, что чем больше он приобретает, тем опустошеннее становится его душа. Это происходит от странного закона духовной жизни. В ней все нерастраченное, все хранимое, все не отдаваемое в любви как бы внутренне перерождается, вырождается, сгорает. У закопавшего талант он отбирается и дается тому, кто пустил свои таланты в рост. И дальнейшее бережение все больше и больше опустошает, ведет к сухости, к духовному омертвению, к полному перерождению и изничтожению самой духовной ткани человека. Происходит своеобразный процесс самоотравления духовными богатствами. Всякий эгоцентризм всегда ведет к самоотравлению и известному пресыщению, к невозможности правильного усвоения материала. И можно смело утверждать, что духовный эгоцентризм в полной мере подвержен этому закону. И самоотравление иногда приводит его и к полной духовной смерти. Это, может быть, самое страшное, что стережет человека, и особенно оно страшно, потому что трудно распознаваемо, потому что незаметно подменяет подлинные духовные ценности ложными, потому что требует иногда восстания против неверно понимаемых высших и глубинных ценностей христианства, без которых оно вообще невозможно, — против аскетизма.

5.

Я перехожу к характеристике Евангельского типа духовной жизни, вечного, как вечно Евангельское благовестие, живущего всегда в недрах Церкви, сияющего нам в ликах святых, иногда озаряющего отблеском своего пламени и внецерковных подвижников. (Тут надо сразу оговориться, чтобы не вызвать добросовестных или недобросовестных толкований слов о Евангельском религиозном пути. Конечно, он не имеет никакого касательства к современному евангелическому сектантству, которое взяло из Евангелия лишь некоторое количество моральных предписаний, присоединило к этому довольно своеобразную и убогую свою догматику о спасении, о втором рождении, окрылило это ненавистью к Церкви и стало выдавать эту своеобразную смесь за подлинное понимание евангельского учения Христа.)

Я перехожу к характеристике Евангельского типа духовной жизни, вечного, как вечно Евангельское благовестие, живущего всегда в недрах Церкви, сияющего нам в ликах святых, иногда озаряющего отблеском своего пламени и внецерковных подвижников. (Тут надо сразу оговориться, чтобы не вызвать добросовестных или недобросовестных толкований слов о Евангельском религиозном пути. Конечно, он не имеет никакого касательства к современному евангелическому сектантству, которое взяло из Евангелия лишь некоторое количество моральных предписаний, присоединило к этому довольно своеобразную и убогую свою догматику о спасении, о втором рождении, окрылило это ненавистью к Церкви и стало выдавать эту своеобразную смесь за подлинное понимание евангельского учения Христа.)

Евангельский дух религиозного сознания дышит, где хочет, но горе тем эпохам и людям, на которых он не опочил. И вместе с тем, блаженны те, кто идет по его путям, даже того не ведая.

Что самое для этого пути характерное? Это жажда охристовления жизни. До известной степени этот термин можно противоположить тому, что часто вкладывается не только в термин оцерковления, но и в термин христианизации. Оцерковление часто понимается как подведение всей жизни под известный ритм храмового благочестия, подчинение своих личных переживаний порядку следования богослужебного круга, введение в быт каких-то определенных элементов церковности, даже церковного устава. А христианизация зачастую просто воспринимается как исправление звериной жестокости человеческой истории при помощи прививки ей некоторой дозы христианской морали. Кроме того, сюда входит проповедь Евангелия во всем мире.

Охристовление опирается на слова: “Не я живу, но живет во мне Христос”. Образ Божий, икона Христа, которая и есть самая подлинная и настоящая моя сущность, является единственной мерой вещей, единственным путем, данным мне. Каждое движение моей души, каждое отношение к Богу, людям, миру определяется с точки зрения пригодности этого явления выразить заключенный во мне образ Божий. Если передо мной лежат два пути и я сомневаюсь, если вся мудрость человеческая, опыт, традиции, — все указывает на один из них, но я чувствую, что Христос пошел бы по другому, — то мои сомнения должны сразу исчезнуть и я должен идти против опыта, традиций и мудрости за Христом. Но помимо непосредственного ощущения, что Христос зовет меня на определенный путь, есть ли какие-либо объективные указания, говорящие о том, что мне это не показалось, что это не мое субъективное представление, не моя эмоция, воображение? Есть и объективные данные.

Христос дал человеку две заповеди — о любви к Богу и о любви к человеку — все прочее, даже и заповеди Блаженства, есть лишь раскрытие двух заповедей, исчерпывающих собой все Христово благовестие. Более того, путь земной жизни Христа есть раскрытие тайны любви к Богу и любви к человеку. Они вообще являются не только подлинной, но и единственной мерой вещей. Замечательно, что истина их заключается только в их сопряженности. Одна лишь любовь к человеку приводит нас в тупик антихристианского гуманизма, из которого выход подчас — в отрицание человека и любви к нему во имя человечества. А любовь к Богу без любви к человеку осуждена: “Лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата своего человека, который около тебя?” И сопряженность их является не сопряженностью двух взятых из разных духовных миров величин, их сопряженность — сопряженность двух частей единого целого. Эти заповеди — два аспекта единой истины: уничтожьте один из них — вы уничтожаете всю истину. В самом деле, уничтожьте любовь к человеку, уничтожьте и человека (потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к не-сущему) — и у вас не останется пути к познанию Бога. Бог действительно становится апофатичным, одни только отрицательные признаки присущи Ему, да и те не выразимы иначе, как на отвергнутом вами человеческом языке. Он недоступен вашей человеческой душе, потому что, отрекаясь от человека, вы отреклись и от человечества, вы отреклись и от человеческого в вашей собственной душе, а ваше человеческое было образом Божиим в вас, — единственным путем к узрению и Первообраза. Не говоря уж о том, что человек научил вас на своем человеческом языке, человеческими словами Божественной истине, что Бог через человеческие понятия открывает нам себя. Не любя, не имея связи с человеческим, мы тем самым обрекаем себя на своеобразную глухонемоту и слепоту и по отношению к Божественному. В этом смысле не только Логос-Слово-Сын Божий для совершения Своего искупительного дела принял человеческое естество и тем самым раз навсегда освятил его и предопределил к обожению, но и слово Божие, как благовестие, как откровение и научение, также должно было воплотиться в плоть маленьких слов человеческих, которыми люди выражают свои чувства, сомнения, мысли, добродетели и грехи, — и тем самым человеческая речь, являющаяся символом человеческой внутренней жизни, также была освящена и облагодатствована — а в ней и вся внутренняя жизнь человека.

С другой стороны, нельзя подлинно любить человека, не любя Бога. В самом деле, что мы любим в человеке, если мы не чувствуем присущего ему образа Божия? Во что упирается эта любовь? Она становится каким-то особым, чудовищно разросшимся эгоизмом, в котором каждый другой оказывается лишь известной деталью меня самого. Я люблю в нем то, что мне соответствует, что меня расширяет, объясняет, а иногда и просто только развлекает и услаждает. Если же это не так, если есть желание бескорыстной, но и безрелигиозной любви к человеку, то она с неизбежностью отходит от конкретного человека с плотью и кровью, обращается к человеку отвлеченному, к человечеству, даже к идее человечества, и почти всегда кончается жертвоприношением отдельного конкретного человека на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, земного рая и т.д.

Вообще в мире существуют две любви — берущая и дающая. И это распространимо на все виды любви — не только к человеку. Каждый может любить друга, семью, детей, науку, искусство, родину, свою идею, себя, даже Бога — с двух точек зрения. Даже те виды любви, которые, по всеобщему признанию, являются самыми высшими, могут носить двоякий характер. Возьмем для примера любовь материнскую. Мать может зачастую забывать себя, жертвовать собою для своих детей — это еще не обеспечивает ей христианской любви к детям. Надо поставить вопрос, что она в них любит. Она может любить отражение себя, свою вторую молодость, расширение своего личного “я” в других “я”, которые становятся отграниченными от всего остального мира “мы”. Она может любить в них свою плоть, черты своего характера, отраженные в них свои вкусы, продолжение рода. И тогда непонятно, в чем принципиальная разница между эгоистической любовью к себе и якобы жертвенной любовью к своим детям, между “я” и “мы”.

Все это есть похотливая любовь к своему, ослепляющая зрение, заставляющая не замечать остального мира, не своего. Такая мать будет думать, что достоинства ее ребенка несравнимы с достоинством других детей, что его неудачи и болезни гораздо мучительнее, чем у других, и, наконец, что можно иногда и пожертвовать сытостью и благополучием чужого ребенка, чтобы добиться сытости и благополучия своего собственного. Она будет думать, что весь мир (в том числе и она) призван служить ее ребенку, его кормить, поить, воспитывать, разглаживать перед ним все дороги, отстранять всякие помехи и всяких соперников. Это есть вид похотливой материнской любви. И только та материнская любовь, которая видит в своем ребенке подлинный образ Божий, присущий не только ему, а и всем людям, но отданный, как бы порученный на ее ответственность, который она должна развить и укрепить для всей неизбежной на христианском пути жертвенности, во всем перед ним лежащем крестном подвиге христианина, — только такая мать любит своего ребенка подлинной христианской любовью. От этой любви она будет более зряча к бедам других детей, более внимательна к их беспризорности, ее отношение от наличия христианской любви в ее сердце станет отношением во Христе ко всему человечеству. Это, конечно, самый острый пример.

Но не подлежит сомнению, что любовь ко всему существующему распадается на эти два вида любви. Можно похотливо любить свою родину, стремясь к тому, чтобы она славно и победно развивалась, подавляя и уничтожая всех своих противников. Можно любить ее по-христиански, стремясь, чтобы в ней наиболее ярко явлен был лик Христовой правды. Можно похотливо любить науку и искусство, стремясь в них выразить себя, покрасоваться. Можно любить их, сознавая свое служение, свою ответственность за данный Богом в этой области дар. Можно идею всей своей жизни любить за то, что она моя идея, и противопоставлять ее завистливо и ревниво всем иным идеям. Можно и в ней видеть дар, данный мне Богом для моего служения вечной Его правде во время моего земного пути. Можно самую жизнь любить похотливо и жертвенно. Даже к смерти можно отнестись двояко. Можно к Богу обратить две любви — одна будет видеть в Нем некоего небесного покровителя моих или наших земных вожделений и похотей, другая — жертвенно и смиренно отдаст в Его руки свою маленькую человеческую душу. И кроме наименования — любовь, — кроме внешних обличий между этими двумя любвями нет ничего общего.

В свете этой христианской любви каков должен быть аскетический подвиг человека, каков тот истинный аскетизм, который с неизбежностью предполагается самым наличием духовной жизни? Мера его — самоотрекающаяся любовь к Богу и человеку. А аскетизм, ставящий в центр всего свою собственную душу, спасающий ее, отгораживающий ее от мира, в пределе своем упирающийся в духовный эгоцентризм, в боязнь растратить себя, расточиться хотя бы даже и в любви, — это не есть христианский аскетизм.

Чем можно мерить и определять пути человеческие? Каков их прообраз, первосимвол, предел? Это путь Богочеловеческий, Христов путь на земле. Слово стало плотью. Бог воплотился, родился в Вифлеемских яслях. Этого одного было бы совершенно достаточно, чтобы говорить о беспредельной, жертвенной, самоотрекающейся и самоуничижающейся любви Христовой. В этом заложено все дальнейшее. Всего Себя, все Свое Божество, все Свое Божественное естество и всю Свою Божественную Ипостась низвел Сын Человеческий под своды Вифлеемской пещеры. Нету двух Богов и двух Христов — одного, пребывающего в блаженстве, в недрах Святой Троицы, а другого — приявшего зрак раба. Единый Сын Божий, Логос, стал Человеком, умалил Себя до человечества. И дальнейший путь Его — проповедь, чудеса, пророчества, исцеления, алкание и жажда, вплоть до суда у Пилата, до крестного пути, до Голгофы, до смерти, — это путь униженного человечества Его и вместе с Ним снизошедшего к человечеству Божества.

Какова была любовь Христова? Копила ли она что-либо? Соблюдала ли и мерила свои духовные дары? Что она пожалела, на что поскупилась? Человечество Христово было оплевано, заушено, распято, Божество Христово было воплощено целиком и до конца в этом оплеванном, заушенном, униженном и распятом человечестве Его. Крест — орудие позорной казни — стал миру символом самоотрекающейся любви. И никогда и нигде — от Вифлеема и до Голгофы, ни в беседах и притчах, ни в творимых чудесах — Христос не давал никакого повода думать, что Он не весь до конца жертвует Себя на спасение мира, что есть в Нем какой-то резерв, какая-то святая святых, которой Он пожертвовать не хочет и не должен. Свое Святая Святых, Свое Божество принес Он за грехи мира — и именно в этой полноте вся сила Его Божественной и совершенной любви. Это единственное, что мы можем вывести из всего пути Христова на земле. Но может быть, такова сила любви Божественной, потому что Бог и отдавая Себя остается Богом, то есть не растрачивает Себя, не губится в этой страшной жертвенной растрате? Человеческая же любовь не может всецело определяться законами любви Божественной, потому что по этому пути человек может опустошить себя и потерять главное — путь спасения своей души. Но тут нужно только внимание к тому, чему Он нас учил. Он говорил, что если кто хочет идти за Ним, да отвержется себя и возьмет крест свой.

Отвержение себя — это главное, без чего нельзя идти за Ним, без чего нету христианства. Ничего не приберечь, отвергнуть не только внешние богатства, но и богатства духовные, все претворить в Христову любовь, принять ее как крест свой. И еще Он говорил — не о Себе и не о Своей совершенной любви, а о любви, которую человеческое несовершенство может вместить: “Больше любви никто не имеет, чем тот, кто душу свою полагает за други своя”. Как скупо и стяжательно подставлять здесь под слово “душу” понятие “жизнь”. Христос говорил именно о душе, об отдаче своего внутреннего мира, о полной и безусловной самоотдаче как о пределе долженствующей христианской любви. Тут опять-таки нет места бережению своих духовных богатств, тут отдается все.

И ученики Его шли по Его пути. Это особенно ясно, почти парадоксально выражено у апостола Павла: “Я хотел бы быть отлученным от Христа, чтобы видеть братьев моих спасенными”. Это говорил он, сказавший, что не он живет, а живет в нем Христос. Для него такое отлучение от Христа есть отлучение от жизни не только в преходящем мирском смысле слова, но от вечной и нетленной жизни будущего века.

Этих примеров достаточно, чтобы знать, куда ведет нас христианство. Воистину тут любовь не ищет своего, даже если это свое есть спасение собственной своей души, она все от нас отнимает, всего лишает, она как бы опустошает нас. К чему она ведет? К нищете духовной. В заповедях Блаженства нам обетовано блаженство за нищету духа. Этот закон так далек от человеческого сознания, что одни стремятся в слове “дух” видеть чуть ли не позднейшую вставку и объясняют эти слова как проповедь обнищания материального, отказа от земных богатств. А другие впадают почти в изуверство, понимая под этим нищету интеллектуальную, отказ от мысли, от всякого мыслительного содержания. Как просто и ясно расшифровываются эти слова в свете других евангельских текстов. Нищий духом тот, кто полагает душу за други своя, кто в любви отдает этот дух, не скупится на свои духовные богатства.