Господь привел меня побывать в разных местах — святых, исторических, связанных с памятью значимых событий, великих угодников Божиих, просто замечательных людей. И я за это, как и за бесчисленные иные милости — всегда незаслуженные и по большей части совсем нечаянные, бесконечно Ему благодарен. Потому что все увиденное и пережитое складывается в глубочайшей и дна не имеющей кладовой сердца и становится его богатством. От каждой такой поездки остаются воспоминания, фотографии, дневниковые записи. Но некоторые поездки, точнее эпизоды, запоминаются особенно. И об одном из них хотелось бы мне рассказать.

В 2000-м или 2001 году я по приглашению близкого мне человека, известного журналиста Владимира Николаевича С., побывал вместе с ним на Афоне. Я оказался тогда на Святой Горе уже во второй раз и был этому очень рад, потому что уже более или менее мог там ориентироваться и меньше внутренних сил уходило на узнавание чего-либо, а больше — на то, чтобы попытаться дотянуться до святыни душой, прикоснуться к ней сердцем. А Владимир Николаевич был на Афоне впервые и, при своем уникальном журналистском опыте, вобравшем в себя едва ли не все военные конфликты за последние три десятилетия, всерьез утверждал, что данная «командировка» для него — самая трудная.

Поэтому, когда мы вернулись после Святой Горы в Салоники, он был совершенно вымотанным эмоционально, хотя и полным впечатлений. Мы прогулялись немного по городу, поговорили о жизни, об увиденном в «монашеской республике», о том о сём… Все было очень хорошо — мирно и спокойно, что особенно радовало, поскольку, искренне любя друг друга, мы с Владимиром Николаевичем нередко пламенно и подолгу спорили, ибо поводов хватало: будучи человеком, безусловно, верующим, он вряд ли мог назваться человеком воцерковленным. Да и вообще, мог нередко сказануть что-нибудь такое, что без ответа оставлять казалось невозможным.

Впрочем, радовался я преждевременно. Номер у нас был один на двоих, маленький, и только я вознамерился лечь спать, как Владимир Николаевич включил телевизор и принялся наверстывать упущенное, поглощая информацию, даром что она была на английском языке. Не могу сказать, чтобы мне это понравилось: не хотелось после совершенно особого мира и тишины Афона впускать в себя этот шум новостей, пусть даже и иноязычных. Лучше бы я, разумеется, смирился и промолчал. Но не промолчал, мы заспорили, Владимир Николаевич разгорячился, стал обвинять меня в мракобесии, узкомыслии и прочих смертных грехах. Я ему что-то возразил, он разгорячился еще больше. Атмосфера накалялась. И так мне невтерпеж стало слушать обвинения своего старшего друга, что, пока он метался по номеру из стороны в сторону, продолжая обличать меня, я взял да и вынул потихоньку из гнезда в стене пластиковую карточку, без которой электричество в номере должно было отключиться. Я, таким образом, хотел заставить замолчать если не Владимира Николаевича, то, по крайней мере, телевизор. Но электричество не отключилось. И я, чтобы не раздражаться, лег спать. А Владимир Николаевич не успокаивался. Он только больше и больше заводился, требуя от меня каких-то ответов, объяснений… И тут — одновременно — замолчал телевизор и погас свет. Замолчал и Владимир Николаевич. Потом в неожиданно опустившейся на нас темноте прозвучал его неуверенный вопрос:

— Ты это… как сделал? Ты что?!

Я недооценил последствия нашего пребывания на Святой Горе: она и правда потрясла моего спутника. Он решил, что я выключил свет каким-то чудесным образом, и здорово перепугался. Потом догадался-таки поискать случившемуся естественное объяснение. Нашел. И успокоенный и даже умиротворенный сказал:

— Вот и всё у вас так… Жульничество сплошное.

На этом мы примирились и наконец уснули.

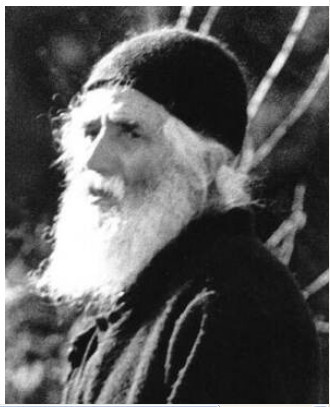

А утром… Утром, когда оставалось часа три до заказанного трансфера в аэропорт, я вдруг понял, что никак не могу уехать, не поклонившись могиле дорогого моему сердцу старца Паисия[1].

Я знал, что погребен подвижник в устроенном его попечением женском монастыре во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в местечке Суроти, в пригороде Салоник. Слышал, что добраться туда на такси можно быстро даже из центра города, где мы и находились. Этого мне показалось достаточно, чтобы растолкать спящего Владимира Николаевича и сообщить ему, что я «еду к старцу Паисию», а он пусть не беспокоится, я успею. Трезво оценивший ситуацию Владимир Николаевич сказал:

— Ну-ну… Ты, если увидишь, что опаздываешь, езжай сразу в аэропорт, я тебя с вещами там буду ждать, если что.

Уже на улице — еще безлюдной, поскольку час был ранний, — я задумался: как мне, не зная греческого языка, объяснить таксисту, куда я еду? И где найти само такси? В этот момент у киоска, мимо которого я проходил, зазвучала русская речь. Беседовали продавец и женщина средних лет. «Понтийцы![2]» — догадался я. Нагнав женщину, я спросил:

— Вы говорите по-русски?

— А что?

Взгляд ее, которым она изучала меня, был крайне недоверчивым. Скорее всего, это был ее обычный взгляд, никакой особой неприязни лично ко мне она не испытывала. Тем более что совершенно неожиданно она, оставив свои дела, побежала искать для меня такси. И очень быстро нашла. Буквально запихнула меня в машину, и мы тронулись, причем я даже не успел попросить ее объяснить водителю, куда мне ехать. А сделать это оказалось весьма непросто: по-английски он не говорил и не понимал, да еще и не хотел понимать. После двух-трех попыток я понял, что коммуникации между нами выстроить не удастся. И тут же услышал:

— Молодой человек! Объясните как следует, куда вам надо!

Дело в том, что у греческих таксистов есть такое чудное обыкновение: посадив в машину одного пассажира, по дороге искать второго — «впрок». Вот и в данном случае позади меня сидели пассажиры «номер один» — супружеская пара лет восьмидесяти, весьма аристократически выглядевшая. И говорившая при этом по-русски. Видимо, это тоже были понтийцы. С их помощью я смог объяснить таксисту, куда мне нужно попасть. И с их же помощью узнал, что отвезти он меня отвезет, но больше пятнадцати минут ждать, пока я вернусь, не будет. Задержусь — уедет, и все тут. Оставалось только гадать, что побудило его быть столь суровым со мной…

Я и гадал — до того момента, пока мы не остановились перед внешними воротами обители. От них до самого монастыря было еще порядком. И они были закрыты. А из таблички, висевшей на них, можно было понять, что посетителям в этот день в монастырь доступа нет. Сердце заныло. И сразу стало понятно, что не по какой-то другой причине, а лишь по недостоинству моему сложилось все так неудачно. А тут еще ссора эта вчерашняя… И, повинуясь внутреннему чувству, я стал молиться. Просил прощения у Господа за те прегрешения, которые в тот момент за собой сознавал. Обращался к Матери Божией. Молился преподобному Арсению Каппадокийскому[3], чьи мощи почивали в обители. И, конечно, просил помощи у самого старца Паисия.

А водитель тем временем вышел из машины и куда-то принялся звонить по мобильному телефону. Звонил он в монастырь — хотел попросить, чтобы нас пропустили. Звонил долго и упорно, по разным телефонам, но так и не дозвонился. Но от самой заботы его обо мне на сердце уже стало спокойней: было очевидно, что свой непонятный «гнев» по отношению ко мне он сменил на столь же непонятную и неожиданную милость.

Когда его терпение иссякло и истекли уже не оговоренные им пятнадцать, а полные двадцать минут, он с видимым огорчением сел снова за руль и начал потихоньку разворачиваться. Но не успел, потому что сзади подъехала монастырская машина. Сестра, сидевшая за рулем, открыла ворота и, невзирая на неурочный час и день, радушно впустила нас в обитель.

Я помолился в храме, приложился к честной главе преподобного Арсения, надолго задержался у могилы старца… Потом подождал, пока одна из сестер принесет мне фотографии отца Паисия (я так и не смог объяснить ей, сколько их мне нужно, но принесла она ровно необходимое количество). Таксист не выражал никакого нетерпения. Было совершенно очевидно, что он сам счастлив задержаться здесь. Когда я на языке жестов стал просить у него прощения, что так долго получается, он замахал в ответ руками, как ветряная мельница: даже и не думай, дескать, переживать по этому поводу.

Он быстро домчал назад, до гостиницы, тепло попрощался со мной и взял с меня гораздо меньше денег, чем получалось по моим расчетам. Отъехал — и через пару минут вернулся, чтобы отдать мне фотографии, которые я забыл в машине. Вторично и еще сердечней распрощавшись с ним, я сделал несколько шагов по направлению ко входу и чуть не столкнулся с Владимиром Николаевичем, спешащим в аэропорт. Мы оперативно загрузились в уже ожидавшее нас такси, и я наконец смог вздохнуть спокойно.

— Ну ты и авантюрист! — с одобрением и тоже, очевидно, успокоившись польстил мне мой спутник.

Я улыбнулся и промолчал.

— Ты чего счастливый такой? — уже настороженно спросил он.

Я и правда был счастлив. Все сцепление мелких, незначительных для поверхностного взгляда обстоятельств переживалось мною как чудо. Но я решил объяснить ему это попозже: слишком свеж был в памяти разговор о «чудесах», имевших место накануне.