Портал «Правмир» продолжает путешествие по закулисью религиозной журналистики. Идея серии бесед принадлежит публицисту Марии Свешниковой, исполнение – редактору портала Анне Даниловой.

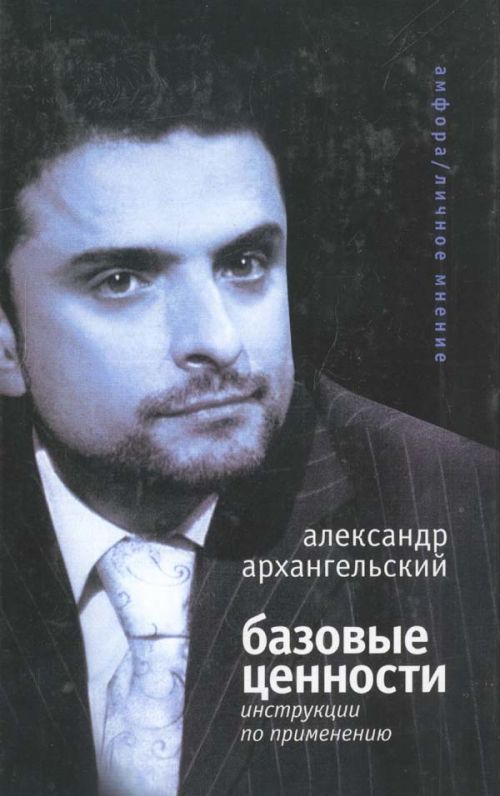

29 мая 2012 года журналист Александр Архангельский получил ТЭФИ-2011 как ведущий информационно-аналитическо

В соседнем с кафе зале проходит литературный вечер. Поэты читают стихи и обсуждают их со слушателями. С пяти вечера я наблюдаю, как приходят новые и новые люди. Кажется, они точно не поместятся в зале. Архангельский только что получил китайское издание своей книги об Александре Первом (огромных размеров том), передо мной – подборка статей о смерти газет, для лекции.

писатель, литературовед, телеведущий, публицист. Кандидат филологических наук.

Родился в1962 году в Москве. В 1982 году окончил МГПИ им. Ленина, факультет русского языка и литературы. С 2002 года — автор, ведущий и руководитель информационно-аналитической программы телеканала «Культура» «Тем временем». Автор и ведущий цикла документальных фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира». Финалист телевизионной премии ТЭФИ (2005, 2006, 2009), лауреат премии Московского союза журналистов (2006). Автор многих книг, среди которых: «1962. Послание к Тимофею», «Цена отсечения» и др.

Когда умрут книги

— Александр, газеты уже умерли или эта смерть впереди?

— Я совершенно не разделяю идею о смерти газет. Все останется, только на другом уровне, в другом формате. Как вообще в человеческой истории мало что исчезает навсегда. Просто меняются формы существования – сплошные метаморфозы. Сегодня вы редко читаете газеты как нечто целое, но вы же читаете интересные вам материалы, правда? Загружаете в компьютер, в планшет. Что же до бумажной газеты, то она, по-моему, вернется туда, откуда вышла. В дорогое кафе как бесплатное приложение к завтраку, маленьким тиражом на хорошей бумаге.

— То же самое с книгами, очевидно.

— Большая часть книг уйдет в ридеры, магазин превратится в демонстрационный зал, клуб. Библиотека тем более станет клубом по интересам. А все красивое и не техничное — альбомы и поэтические сборники — будут выходить на бумаге.

— А издательства?

— Издательства в нынешнем виде исчезнут. Зачем я должен отдавать 80%, или 70% издательству, если я могу заключить непосредственный договор с платформой, продающей электронные версии? Издатель мне нужен лишь как рекламный агент. Кроме того, функция «Книга по заказу» (print on demand – прим. ред.) уже работает во многих магазинах.

— А с журналами что будет?

— Происходит смена форм без утраты прежних функций. «Эсквайр» для моих студентов — это то же самое, что для шестидесятников «Новый мир». Мы просто это не опознаем, не считываем. Нам может нравиться «Эсквайр», не нравиться, но пока Филипп Бахтин там работал, он им типологически давал то же чтение, которое давал когда-то Ефим Дорош в журнале Твардовского. И при нынешнем редакторе, Голубовском, уверен, все это продолжится.

— Меняются форматы чтения?

— До поры до времени оппозиция компьютер-книга была вполне реальной. Компьютерный экран устроен принципиально иным образом, нежели лист бумаги. Свет из экрана идет на вас, он на вас давит, выталкивает на вас буквы, способ контакта агрессивен. А книжка не только метафорически, но и физически ведет нас вглубь – за светом, который падает на страницу.

Но с появлением магнитных чернил ситуация развернулась. Читая ридер, вы идете за светом, вы погружаетесь психологически и физически в глубину – и света, и смысла. То есть мы вернулись в то самое интеллектуальное пространство, в котором находился читатель привычной нам бумажной книги в прежние времена. Ридер – это не альтернатива книгопечатанию. Это его новая метаморфоза, новое бытие все той же книги.

Да, скажете вы, а как же запах страниц, а как же их перелистывание, шуршание? Насчет запаха ничего не скажу – после операции, сделанной еще в юности, я лишен обоняния, и как-то ничего, читаю, люблю и хорошо знаю библиотеки, снял о них более 20 фильмов. Что же до листания… Нашему поколению, конечно, необходимо листать, поэтому изобретаются сенсорные экраны. А следующее — поколение большого пальца. Они спокойненько себе перещелкивают, а не перелистывают, и не испытывают ни малейшего дискомфорта.

Значит ли это, что завтрашняя цивилизация останется цивилизацией чтения? Не знаю. Не уверен. Но надеюсь.

Значит ли это, что завтрашняя цивилизация останется цивилизацией чтения? Не знаю. Не уверен. Но надеюсь.

— А вообще можно заинтересовать человека чтением?

Прошу прощения за слишком рискованное сравнение — это как с верой. Если вы начнете разговор с атеистом с доводов в пользу веры — вы потеряете того, с кем говорите. Если же вы попробуете рассказать про себя, про свой опыт счастья, и просто своим счастьем поделитесь, не пытаясь «завербовать», то, может быть, он вас и услышит. Так же и с чтением – на другом, разумеется, уровне. Чтение — не обязанность, а право. Не долг, а удовольствие. Если вы через это идете, то вы можете воспитать следующее поколение читателей. Иногда они могут с ерунды начать. Мои младшие дети читают какую-то полную ахинею про каких-то воителей-котов. Я им не мешаю, потому что потом они естественным образом сделают следующий шаг к не-котам и не-воителям.

Не стал бы делать православный телеканал

— Если бы вы сегодня делали православное СМИ, что бы это было и как бы оно выглядело? За что бы вы точно не взялись?

— Точно не взялся бы за телевизионный канал.

— Почему?

— Я не понимаю, кому конкретно он нужен. Те, кто и так православные, в основном не смотрят телевизор. Те, кто не знают ничего про жизнь православия — не будут смотреть канал, специально посвященный жизни Православной Церкви. Я эту аудиторию не чувствую, не понимаю, — какая она? зачем ей телевидение? Что они находят на «православном экране» такого, чего не могли бы получить в своем приходе, в своей жизни?

— Но у телеканалов «Союз» и «Спас» достаточно большая аудитория.

Я говорю только о себе и о том, почему лично я не взялся бы за такую работу. А к профессионалам, которые за нее взялись, отношусь с большим уважением. Значит, они видят проблему шире. Но почему-то мне кажется, что рано или поздно создатели православных каналов начнут раздвигать информационно-тематические рамки, выходить на общие политические, культурные, экономические и общественные развороты. Просто на экране будет больше верующих людей, на обычном ТВ.

Вообще телевидение, хотя странно слышать это от человека, который там работает, — вещь суррогатная. Это суррогат нормального человеческого общения, суррогат глубоких идей. Вы не можете пойти вглубь, вы должны удерживать людей, которых ничего не соединяет, кроме картинки.

— А интернет в этом смысле не суррогат?

— Нет, интернет, это не помойка и не суррогат — это пустырь. На пустыре ты можешь построить, что хочешь. Хочешь — храм, хочешь — кабак, хочешь — публичный дом, хочешь — домик для семьи, хочешь — келью. Что построишь, то и будет. Он и хорошо и плох, и ужасен, и светел в одно и то же время. И все зависит только от тебя. В этом смысле к Интернету применимы слова о плевелах и зернах: нельзя выпалывать до жатвы. Это поле абсолютно свободно для тебя и твоей ответственности. Никто не подсмотрит за тобой, куда ты идешь, что ты читаешь и что смотришь. Ты сам наедине со своей совестью определяешь, что ты в этом месте делаешь.

— Телевидение тоже меняется вслед за интернетом…

Да, но мы-то живем здесь и сейчас. Очень скоро телевидение станет совсем дробным, в нем возобладает принцип самонастройки, каналы будут все более узкими, настроенными под запрос «своих» групп. Но принцип сегодняшнего «большого» телевидения – собрать разнородные ингредиенты, поскольку надо соединить несоединимое, и налить много-много майонеза, чтобы никто не почувствовал, что это несоединимое.

Вот скажите, как книга исчезла из поля общественного интереса? Что более элитарно литература или балет?

— Балет.

— Да, по определению, — балет. Но балет можно показать. И поэтому он присутствует в медийном пространстве. А книгу телевидение не умеет показывать. И книга сейчас смещена на такую обочину, где никогда не находилась. Поэтому, возвращаясь к вопросу о православных СМИ — я думаю, что в интернете шансов у православных изданий больше.

Интернет нас не ограничивает в форматах.

— И все же, если бы вы делали православное СМИ….

Если бы я делал православное СМИ, я бы делал в интернете мультимедийный многопрофильный проект: радиостанция интернет-диапазона, там видео, тексты, дискуссии. Я бы заказывал небольшие любительские фильмы о жизни священников в маленьких городах и деревнях, о нормальных – обычных – настоящих верующих людях, показывал бы не парадную сторону православия, а глубинную, живую. Так сказать, православие с человеческим лицом. Разрубал бы передачи на множество файлов и на youtube бы их выбрасывал. «Спамовская» технология доставки тем, к кому это иначе не попадет — это мне понятно.

Если бы я делал православное СМИ, я бы делал в интернете мультимедийный многопрофильный проект: радиостанция интернет-диапазона, там видео, тексты, дискуссии. Я бы заказывал небольшие любительские фильмы о жизни священников в маленьких городах и деревнях, о нормальных – обычных – настоящих верующих людях, показывал бы не парадную сторону православия, а глубинную, живую. Так сказать, православие с человеческим лицом. Разрубал бы передачи на множество файлов и на youtube бы их выбрасывал. «Спамовская» технология доставки тем, к кому это иначе не попадет — это мне понятно.

— Кому бы и что бы вы транслировали?

— Я всегда говорю о том, к чему я лично склонен. Мне интереснее разговаривать с чужими просто в силу моего личного склада, жизненного опыта. Не совсем врагами, а с теми, кто где-то в поле интереса, но не входит в церковные врата.

— И о чем бы говорили?

— Я бы сказал своей аудитории: давайте не будем говорить о Церкви до того, как поговорили о вере. Большинство проблем, которые вы так бурно обсуждаете — наши, потому что мы внутри церковной ограды. Я не понимаю, почему вас так задевает и волнует, что священники такие, а не сякие, что это иерархи делают так, а это не так? Вам-то какая разница? Это наша радость и наша беда. А с вами давайте начнем говорить о другом. Вы в Бога верите? Если не верите, то почему вас интересует эта проблема? Значит, в вас спит то, что не проявлено. Вот давайте про это непроявленное и попробуем пока поговорить.

Если вы чувствуете, что Бог с вами разговаривает, тогда можно ставить уже следующий вопрос. Вы идете в Церковь, не идете в Церковь? И тогда – как вы к ней относитесь, что вас в ней привлекает, что отталкивает. Уже вопрос следующего порядка.

Дальше я постарался бы найти тех, кто может разговаривать с людьми о самом главном, не о второстепенном. Но это потом, на пятом шаге, но не на первом.

А первый вопрос — это любовь и сердце. Потому что иначе зачем Церковь, если нет любви, согревающей всех? Вот про это я бы попробовал придумать как разговаривать.

Не уехал

— Вы говорили в одном из интервью, что вы вернулись в Россию, не остались за рубежом, чтобы участвовать в производстве жизни. Как это реализуется?

— Это звучит чересчур проектно, как будто я уехал, а потом вернулся, чтобы строить новую Россию. Я не мог вернуться, потому что никуда не уезжал. Было по-другому: в 90-е, благодаря Жоржу Нива, у меня был очень удобный контракт в Женевском университете, раз в год, иногда раз в два года я читал там лекции в течение четырех весенне-летних месяцев, и это меня с моими детьми по-минимуму кормило. Я мог в оставшееся время года преподавать в Москве, в Московской консерватории на культурологической кафедре, которую создала покойная Татьяна Чередниченко.

За так называемой зарплатой я ходил раз в год, потому что чаще не имело смысла стоять в очереди. И еще у меня было время, чтобы в течение 9 лет, никуда не спеша, писать книгу об Александре Первом. (Недавно вышло ее третье издание в серии ЖЗЛ). Больше я не позволю себе писать книгу целых 9 лет, увы. Это было такое, по-своему счастливое время тишины. Я был на обочине, про меня мало кто знал, и эта обочина меня вполне устраивала.

Но «плавающий» контракт закончился и нужно было выбирать: либо как-то искать постоянное место в Европе, либо не искать. Я решил, что ничего искать не буду. На секунду представил себе, что получу постоянное место и уеду в какую-нибудь милую, очень удобную для жизни, очень правильную страну. И мне стало нехорошо. В гостях можно побывать. В гости можно наезжать. А жить нужно дома. Да, дом не обустроенный, может быть, холодноватый. Может быть, вид из окна не красивый, потому что советская власть позастроила все так, чтобы горизонта не было видно. Но это твой дом, и ты здесь свой. Вот это самое главное, то, чего никакие гости не дадут. В гостях ты ведешь себя по чужим правилам. А дома ты устанавливаешь правила сам.

— Вы чувствуете себя нужным в России?

Невозможно, оставаясь в здравом уме и трезвой памяти, думать о том, нужен ли ты России. Это вопрос Васисуалия Лоханкина. Можно думать совершенно о другом.

Невозможно, оставаясь в здравом уме и трезвой памяти, думать о том, нужен ли ты России. Это вопрос Васисуалия Лоханкина. Можно думать совершенно о другом.

— О чем?

— Вот ты, каким тебя Бог задумал, каким тебя родители воспитали, сумел ли в заданных историей обстоятельствах реализоваться? Возвращаясь к вопросу об отъездах. Эмиграция в Евангелии не запрещена. Но и не благословлена. Про это вообще ничего не сказано. Поэтому, решая, как действовать, ты определяй не то, нужен ли ты России, а то, каким тебя создал Господь. Был бы я хорошим химиком — и в 90-е никакой патриотизм меня здесь бы не оставил. Если Господь задумал меня химиком, а реактивов у меня нет, то мой долг собрать манатки и ехать туда, где я смогу свое научное химическое предназначение выполнить. Но я не физик и не химик. Я литератор. Мне для производства нужен письменный стол. Письменный стол имеется. С какой же стати мне куда-то уезжать?

В моей жизни были разные периоды. Были периоды востребованности, были периоды абсолютной невостребованности. Были периоды тишины, были периоды, когда я попадал под луч софитов. Я не могу дать вам гарантии, но надеюсь, что не завишу от того, востребован ли я в данную минуту. Надеюсь, уповаю на это, что когда ситуация в очередной раз переменится, ничто во мне не перевернется.

— Вы следите за тем, что пишут о религии?

Я не являюсь специальным читателем чего бы то ни было. Я читаю все, что написано буквами, смотрю, все, что снято на камеру. Где-то я останавливаюсь — это если меня цепляет. И заранее не могу сказать, что меня больше цепляет — фильмы о жизни бабушки в деревне, или, напротив, выступление иерарха.

В церковь я пришел в 1981-м. Тогда же примерно я стал заглядывать в Журнал Московской патриархии. Но церковную хронику я пропускал, она мне была не особо интересна.

— А где брали ЖМП?

— Я уже не помню. У знакомых.

— В 1981-м?!

— Ничего абсолютно недоступного в Москве тогда уже не было. В регионах, в провинции — другое дело. Но когда москвичи говорят, что ничего нельзя было достать, то они лукавят. Просто они, лично они, доставать этого не хотели. И когда, наоборот, заявляют, что мы были героями, потому что мы читали церковную, запрещенную литературу — ну какие вы были герои? Никого за чтение Евангелия или отца Флоренского не преследовали.

— А Огородников, Щипков….

— Они – это совсем другое дело! Если вы начинали активную общественную церковную деятельность, то от вас, действительно, требовался героизм, как требовался он и от Игоря Огурцова, и от Зои Крахмальниковой, и от Сандра Риги, и от десятков других мирян и священников.

А от тех, кто, как я, просто ходил и читал — не требовалось ни большого труда, чтобы книги достать, ни мужества. Рядом были те, кто хотел пострадать за Христа, кто был к этому внутренне готов, и они на это шли. Такие разные. Такие несогласные между собой во многом, но единые в мужестве – Глеб Якунин и Дмитрий Дудко, Леонид Бородин и Павел Проценко. Они — да. Мы — нет.

— А как вы пришли в храм?

— Даже не помню. Я рос в совершенно атеистической семье, вернее, у нас не было ни убежденных атеистов, ни убежденных верующих. Мой прадед был настоятелем Воскресенского собора в Ельце, и там весь клан Архангельских служил в течение долгих-долгих лет. Но связь была утрачена. А меня к вопросу, «для чего, собственно, человек живет?» подвело чтение книжек.

Когда вера просвечивает…

— Каких книжек?

— Да самых разных. От классики до Булгакова. «Доктор Живаго», особенно стихи доктора Живаго, которые мне подарили в ксерокопированном виде — произвели колоссальное воздействие. Вообще, мне повезло, я в юности был знаком с Дмитрием Николаевичем Журавлевым, это лучший советский чтец, исполнитель. Он долгие годы дружил с Пастернаком, и, зная о моей любви к нему, подпустил к рукописям, которые Пастернак ему дарил, в том числе, и к рукописи стихотворений доктора Живаго. Я перелистывал эти большие страницы с бесконечными полосками бумажек, наклеенных поверх первоначального текста (Пастернак не зачеркивал строки и слова, он писал новые варианты на узких полосках, так что можно было видеть ход работы), и ощущал, что меня пустили не с парадного входа, а с внутреннего, для своих. И я начал задумываться, зачем я живу. Причем задумываться, скорее чувственно, чем интеллектуально. И все во мне протестовало против смерти.

Второе, что я помню — мысль о том, что в мире, который окружает человека, нет ничего, что бы он не подсмотрел у природы. Все формы, все идеи, даже технические свершения, так или иначе, основаны на аналогах. И только идея Бога отсутствует в природе. Ее подсмотреть в природе человек не мог. Значит, он ее подсмотрел где-то в другом месте. В своем сердце.

Тут я начал ходить в Московский городской дворец пионеров, у нас вела кружок замечательный педагог психолог Зинаида Николаевна Новлянская. Она никогда с нами не говорила ни о вере, ни о Церкви, но сквозь нее саму просвечивало такое, чего не было в окружающем мире. Это и есть, видимо, вера, которая не нуждается в словах и проповеди. Был у нее знакомый, который позже, спустя годы и годы, стал ее мужем — Александр Александрович Мелик-Пашаев. Художник, психолог, он тоже занимался детским творчеством. Говорил с нами о Египте, об Индии, в нем тоже, было заметно нечто такое – не советское, не антисоветское, а внесоветское.

Тут я начал ходить в Московский городской дворец пионеров, у нас вела кружок замечательный педагог психолог Зинаида Николаевна Новлянская. Она никогда с нами не говорила ни о вере, ни о Церкви, но сквозь нее саму просвечивало такое, чего не было в окружающем мире. Это и есть, видимо, вера, которая не нуждается в словах и проповеди. Был у нее знакомый, который позже, спустя годы и годы, стал ее мужем — Александр Александрович Мелик-Пашаев. Художник, психолог, он тоже занимался детским творчеством. Говорил с нами о Египте, об Индии, в нем тоже, было заметно нечто такое – не советское, не антисоветское, а внесоветское.

Когда у меня стали возникать вопросы, я пошел именно с этими людьми разговаривать, читать, беседовать. Александр Александрович стал моим крестным, когда я уже учился на втором курсе пединститута.

— Кто вас крестил?

— Отец Сергий Бардзыка в храме пророка Илии в Обыденном переулке — замечательный заштатный священник, удивительный человек. Я еще застал отца Владимира Смирнова, хотя он уже не исповедовал и не причащал, но тоже, видно, был могучий старец. И в полную силу служил чудесный протоиерей Александр Егоров.

— Ильинский приход был интеллигентским приходом…

— Не знаю. Там было много интеллигентов. Но совершенно не было чувства, что сюда «отбирают» по профессиональной принадлежности. Это был просто приход. В котором интеллигентов не шпыняли.

— А что такое интеллигентский приход?

— Это приход, который потихоньку вытесняет на обочину всех, кто не интеллигенты. Я знаю, как отец Александр Мень боролся с этой интеллигентщиной….

— Но странно: с одной стороны интеллигенция, а с другой — стороны вытесняет кого-то на обочину.

— Интеллигенция — это горделивое и эгоистичное сословие. Но я не хочу говорить о его недостатках, потому что мы все и так их знаем. А поскольку интеллигенцию сейчас гнобят, то мы ее ругать не будем. С одной стороны, тяжелое сословие, что тут говорить? Аверинцев когда-то очень точно сказал про отца Александра Меня, что он был миссионером дикого племени советской интеллигенции. С другой, тот же Аверинцев ответил на слова Солженицына об образованщине, что быть образованцем плохо, но лучше образованщина, чем невежество. И был прав.

В нашем приходе имелись нормальные, как я их называю, саблезубые бабки: знаете, такие маленькие, сжатые, платки завязаны на два узла и концы торчат в разные стороны; благочестие их выражалось в том, что они сдергивали сумочки с молодых прихожанок, идущих к причастию. Но такие бабки обязательно должны быть, в конце концов, на этих бабках Церковь держалась почти все столетие. Когда все из нее сбежали, бабки остались. Но в том же приходе за свечным ящиком (о чем я узнал спустя многие годы) сидела будущая монахиня Серафима Черная, внучка Серафима Чичагова. Доктор технических наук, она продавала свечи. Где-то в очереди на исповедь стоял со своими детьми отец Глеб Каледа, доктор наук, тайный священник.

Были ученые, и совсем не ученые — то есть, шла здоровая жизнь нормального прихода, который потихонечку начал превращаться в общину. Но в советское время общины не допускались: никакой совместной деятельности, никакого общего дела. Пришел, исповедался, причастился — до свидания. А там потихонечку начала складываться община, и конечно власть это почувствовала и приход почистила. Молодого священника, отца Вячеслава Резникова (Царствие ему Небесное, он недавно умер) перенаправили в Серпухов, а потом из Серпухова в Тарасовку. Начал стареть отец Александр Егоров, умер отец Петр, отец Сергий стал совсем старым. А в настоятели прислали отца Ероса, фамилию которого я не помню, да и не хочу знать. Вот когда приход побежал в самые разные стороны. Про о. Ероса говорили вещи несправедливые, вплоть до того, что он во время исповеди слушает футбольный матч через наушник. Никакие футбольные матчи он, конечно, не слушал, но в нем было нечто такое, что выталкивало нормальных людей за пределы прихода. Как сказал один из бывших священников: «У вас там начался еротический период». (Правда, тогда еще никто не знал, что бывает и хуже, и что в этом великом храме будет возможно то оскорбительное действо с Киркоровым, свидетелями которого мы стали только что).

Но я не знаю, чему я могу быть еще в жизни больше благодарен, чем этому приходу. Если во мне осталось хоть что-то человеческое, то лишь благодаря тем духовным запасам, которые я получил в Обыденке.

— А как вы учились писать?

— Я научился читать спонтанно — года в три, в четыре. Писать тогда же. Меня в детском саду ленивые воспитательницы сажали в центр группы, и я читал книжки вслух.

В школе я увлекался математикой до какого-то времени. Потом бросил и совсем потерял форму так, что в 10-м классе не смог написать выпускную работу — списал. Правда, мой старший сын стал математиком, прежде чем стать лингвистом. Но бросить математику и увлечься литературой – не одно и то же. Моя бедная мама, тревожась за мою будущность и стараясь развить во мне серьезное отношение к делу, заставляла меня писать отзывы о прочитанных книжках и я едва не перестал читать из-за этого.

А потом, как полагается подростку, решил писать стихи, не читая книг. И с этим безобразием наперевес пошел во дворец пионеров, где попал в надежные руки Зинаиды Николаевны. И жизнь моя развернулась, как я надеюсь, в правильную сторону. Нас последовательно (я потом, ведя литературные кружки, делал так же) готовили не к тому, что мы будем маленькими писателями, а к тому, что мы будем большими читателями. Нас никто не соблазнял литературной карьерой. Ты имеешь право быть счастливым вместе с книгой. А будешь ли ты сам ее писать, или чужую прочтешь – как Бог даст. Это абсолютно правильно.

О чем не пишут журналисты?

— Александр, сегодня проблемы внешние сменились проблемами информационными. Если посмотреть, что и как пишут сегодня о Церкви, то становится не по себе, кажется, что мы – журналисты – где-то потеряли самое главное, увлекшись дресс-кодами и прочими горячими темами… В чем проблема сегодняшнего разговора в СМИ о Церкви, на ваш взгляд?

— О Церкви сейчас можно услышать что угодно, кроме того, что настоящая вера и настоящее общение с хорошим мудрым священником – это прежде всего радость, счастье, незаслуженное везение. Тебе открывается такая перспектива, такой взгляд на вещи, такое переживание глубины жизни, что словами это не передать, надо почувствовать. Не знаю, с чем сравнить. С влюбленностью? Но и это слабое сравнение.

Что же до политической подоплеки нашего прихода в Церковь… Дескать, застой, тоска и все такое… Тут я не согласен со многими моими друзьями; да, конечно, политическая жизнь была ужасна. Но если бы это было бегство от политики, грош цена была бы этому движению. Это могло начинаться как бегство от политики, но только тот встречался с настоящей Церковью, кто находил в Ней радость, после которой забывал о существовании политики.

Я знаю, например, как обсуждался вопрос подписывать ли письмо в защиту Зои Крахмальниковой. Покойный отец Вячеслав Резников, который был не робкого десятка, своим духовным детям говорил так: «Ты сам решай. Я тебе ни благословения, ни запрета не даю. Но ты должен понять, что ей это не нужно. Она захотела пострадать за Христа и пойти на крест. Ты что хочешь попросить ее снять с креста? Если ты сам хочешь идти на крест — пиши. Не для нее, а для себя. Но тогда потом не сворачивай». И мне кажется, что это была абсолютно правильная позиция.

— На недавней конференции вы абсолютно уверенно сказали, что ваше поколение, пришедшее в тот момент, уже из Церкви не уйдет.

— У каждого личный путь. Каждого может сломать, внутренний конфликт может нарастать, связь с Церковью может слабеть, на какие-то годы даже прекращаться. Человек живой, Господь не создал робота. Но я не знаю, что должно случиться, что нужно сделать тому или иному священнику, тому или иному иерарху, чтобы я из Церкви сбежал.

Я искренне говорю, я не понимаю в последнее время отца Всеволода Чаплина. Отношусь к нему лично с большой симпатией, знаю, что в реальной жизни он совсем другой, и никак не могу опознать «настоящего» отца Всеволода в его провокативных и безжалостных подчас текстах. Но что бы отец Всеволод ни говорил, это не может перекрыть мне церковный кислород. Я могу выпадать из церковной жизни, слишком остро чувствуя свою собственную ущербность и тяжело переживая слова и действия каких-то священников, могу ужасаться жестокосердию церковного большинства, в сознании которого идея милости все чаще вытесняется ветхозаветной жаждой воздаяния, а любой призыв к человечности воспринимается как проявление слабости, интеллигентщины. Но я знаю, что там огонь все равно горит. И я настолько это хорошо знаю, что это знание сильнее любого соблазна.

Образование — не в знаниях

Что вы сегодня хотите донести до своих студентов?

— Тут я не путаю две вещи.

Школа — это воспитание.

Вуз — это образование.

Образование сегодня заключается не в знаниях, а в навыках. Но в той профессии, журналистике, которой я их учу, есть неразрешимые противоречия. Это в одно и то же время и бизнес, и миссия. И нет ни одного человека, который нашел бы хороший выход из этого противоречия. Так мы с ними и говорим: «Я вам хорошего выхода не подскажу, просто все время буду ставить перед вами эту проблему. И мы будем идти, если вы захотите, по лезвию. Все время либо туда, либо сюда переваливаясь. Хорошего, повторяю, решения нет. Но, если вы помните об этом противоречии, вы, может быть, порезавшись, погрешив против своего призвания, но доберетесь до той точки, куда вы должны идти.» Про религиозные проблемы мы на занятиях не говорим, потому что это не входит в задачу курса, но теоретическую составляющую профессии мы стараемся не отделять от навыков. Вот это очень важно. Не должна быть отдельно личная мораль, отдельно профессиональная.

— Чему помимо традиционных навыков вы хотели бы научить студентов?

— Ничему окончательному научить в сегодняшней жизни нельзя. Мир вступил в фазу непредсказуемых изменений и наши ученики будут минимум 3-4 раза менять профессию, иначе они не состоятся. Ну, большинство. Мы должны научить их думать и принимать самостоятельные творческие решения в ответ на мгновенно возникающий вызов. Я их стараюсь ставить в ситуацию, когда готового решения нет.

Вот когда только появились айпады — я им предлагал задание: вы — главный редактор, присутствуете на презентации Джобса. Возвращаетесь в редакцию. Кого первого вы вызываете себе в кабинет? Несомненно — это дизайнер, который вам делает сайт, потому что меняется форма подачи издания, макет. Но когда меняется внешняя конструкция — меняется формат заметок. И так далее.

Мы вступили в мир, где нет больше готовых схем. Из чего никак не следует, что на прежнем опыте не следует учиться.

Мы стараемся со студентами отсматривать и анализировать российские и западные документальные проекты. Смотрим начала сюжет, делаем свой план, а потом знакомимся с тем, как его сделал реальный режиссер.

Как правило — взлом восприятия.

Например, смотрим фильм, для которого в России сегодня нет зрителя — это фильм «Специалист» о суде над Эйхманом. Сначала я спрашиваю студентов, как они бы построили рассказ: есть ли закадровый голос, есть ли в кадре посредник, есть ли хроника, усиливаем ли мы эмоциональный эффект воздействия. Да, отвечают, усиливаем, потому что надо привлечь зрителя, да, нужен закадровый голос, иначе непонятно. А дальше мы смотрим фильм, в котором нет ни одного закадрового вкрапления, почти нет музыки и два часа эфира, с минималистским монтажом. Даже там, где суду показывают пленки с документальными кадрами лагерей смерти — даже этот шанс не используется, мы видим только полоску света от проектора на экран.

Почему? Потому что режиссеры хотят достучаться до разума, а не пробудить чувство ужаса или жажду мести. Эйхман описывает себя как специалиста, который просто работал по плану. Он не был ни убежденным антисемитом, ни жестоким – в быту – человеком. Он просто слишком любил государство. Государство поручило ему делать свою работу. И он ее делал. Зло, абсолютное зло стало бюрократической процедурой. И победить его можно только процедурно. Антагонист Эйхмана в фильме — обвинитель, который тоже процедурно, десятками пунктов зачитывает законодательство, цитаты. Процедура на процедуру. К этому зрителя и ведут.

В общем, мы стараемся, во-первых, на чужом опыте понимать, какие решения возможны – и стандартные, и нестандартные, и, во-вторых, принимать мгновенные самостоятельные решения, которых нет в предшествующей практике.

— В других областях вы видите отдачу? Резонирует то, о чем вы говорите, что транслируете?

— В других областях вы видите отдачу? Резонирует то, о чем вы говорите, что транслируете?

— В телевизоре я ничего сам не транслирую. Я лишь модератор и посредник; тут нужно определенного рода смирение. Вначале, как всякий неопытный человек думал, что сам все объясню и практически на равных участвовал в беседе, что было полным безобразием, как я сейчас понимаю. Если уж ты решил стать ведущим, то можешь знать предмет даже лучше, чем кто-то из гостей, но сиди и не вякай. Ты должен вытянуть из тех, кто пришел все, что зритель должен услышать. Если ты об этом забыл — ты проиграл. Поэтому на телевидении я чувствую себя только журналистом и никем больше.

— Можете обойтись без телевидения?

— Могу ли я обойтись без телевидения? Запросто. Это работа. Важная, но работа. Вижу ли я отдачу? Вижу, что люди, особенно в регионах, нуждаются в том, что я делаю. Потому что им нужны те собеседники, которых я приглашаю и стараюсь разговорить. Чувствую ли я сам творческую отдачу? Если говорить о ток-шоу, то на сегодняшний день, наверное, уже нет, потому что непонятно, куда развиваться. Что можно сделать такого, чего еще не было? Но, повторяю, я считаю эту работу социально важной и стараюсь делать ее честно.

— Учитывая, что вы любите новые, сложные проекты…

Когда это станет в тягость, нужно будет уходить, независимо от того есть успех, нет успеха. Железно. Если Бог даст найти какие-то новые ходы внутри этого замысла, тогда надо работать.

Кто будет читать о нравственном?

— Надо ли сегодня в формате СМИ ставить нравственные проблемы так, чтобы они резонировали, писать о нравственности так, чтобы это было читаемо?

— Надо ли сегодня в формате СМИ ставить нравственные проблемы так, чтобы они резонировали, писать о нравственности так, чтобы это было читаемо?

Конечно. Более того, только это сегодня будет читаемо. Читают либо о чудовищных, маразматических скандалах, либо о проблемах морали, честности, долга. Абсолютно, запредельно аморальное – и про нравственность, вот на что есть парадоксальный спрос. Возьмите того же Дмитрия Соколова-Митрича. Я могу соглашаться или не соглашаться с его нравственной позицией, но его очерки – про проблемы морали и справедливости. Или посмотрим шире. Фильм Лунгина «Остров»: фильм показывают на канале «Россия» в новогодние праздники, когда люди пьют водку, едят оливье и смотрят только клоунов, но доля «Острова» — 41 процент. Значит, люди отрываются от салата оливье, включают телевизор и смотрят этот фильм. Про что он? Про то, что мы морально больше так жить не можем. Дайте нам, пожалуйста, точку отсчета. Мы устали сами от себя.

Другой вопрос, что в СМИ на сегодняшний день бесполезна проповедь – слова проповеди не слышат. Делая фильм «Жара», я включал в него лишь крохотные фрагменты из грандиозных (не знаю, что в ХХ-м веке можно с этим сопоставить) проповедей владыки Антония, потому что точно знаю, что молодая аудитория почувствует, что в них заключено нечто очень важное, но что именно — ответить не сможет. По-младенчески, маленькими кусочками, воспримут, а большим высказыванием, «полным ответом» — пока – нет.

Возвращаясь к вопросу. В светской журналистике нужен именно разговор о морали, о том, как совместить эту жизнь, где все должны жулить и приспосабливаться, с тем, что хочется-то по совести. Неуютно жить не по совести.

— Православной журналистике это дается с трудом…

— Может быть, и не случайно? Может быть, ее главная задача – в другом? Как главное призвание Церкви — строительство отношений между человеком и Богом, а не социальное служение, включая перевод вечных моральных вопросов на язык того или иного слоя. Даже моральное воспитание — это важная вещь, но все-таки попутная. Да, то, что делает сегодня Церковь в области социального служения, опыт епископа Пантелеимона (Шатова) — невероятно важно. Это едва ли не единственное, что сегодня в Церкви понятно неверующему большинству, и не случайно владыка Пантелеимон — один из лучших епископов современной Церкви.

Но нужно еще что-то, невероятно важное, разговор о самых главных, самых важных и подчас самых страшных вещах – о неизбывных противоречиях жизни, о тайне смерти, о смысле страдания, о существе любви и радости; вот тут бы церковной журналистике развернуться… Найти священников, которые могут об этом просто и глубоко мыслить, побеседовать с ними, дать другое измерение, другой горизонт дню сегодняшнему. А про социальное и моральное поговорим мы, — те, кто на подхвате, на церковной обочине, внутри светского пространства, но с христианским взглядом на мир.

…Христианину в политике неуютно

— Каким вы видите христианина в политике?

— Был огромный шанс создания нормальной христианско-демократической силы в 90-е годы. Шанс этот был благополучно упущен, и роковую роль в этом сыграл, на мой взгляд, Виктор Аксючиц, который это дело потопил. Бог ему судья, а мне Бог судья за то, что я в этом деле не участвовал. Не надо было сидеть по курятникам и делать вид, что ты тут ни при чем.

На сегодняшний день шанса нет. Из чего не следует, что надо забыть эту мысль. Но для того, чтобы в России была христианско-демократическая партия, или хотя бы политическая сила, ориентирующаяся на эти ценности, необходимо прежде, чтобы сошлось, соединилось то, что на сегодняшний день в России не сочетаемо: политическая активность и христианское исповедование веры.

— Почему – сегодня много православных политиков…

— В чиновничестве — да. Есть огромное количество чиновников, сочетающих функциональное исполнение религиозных обязательств. Для них церковь устроена понятным образом, и дальше нет противоречия. Здесь институция, тут институция, тут набор решений, там набор решений, тут есть высшая власть, и здесь есть высшая власть. У них нет раздвоения личности, нет шизофрении. И мы знаем прекрасных администраторов – православных христиан. А у христианского политика, вовлеченного в реальный процесс, сегодня неизбежно начнется шизофрения. Он должен апеллировать к тем людям, которые называют себя православными, не будучи христианами. Он должен эксплуатировать тему веры как электоральный ресурс. Он должен опираться на крайне консервативные и часто непросветленные представления о жизни наших номинальных христиан. И в предстоящих – не завтра, но в обозримом будущем – потрясениях он вряд ли сможет действовать. Слава Богу, что есть вещи поважнее, чем политика.

— Что важнее, чем политика?

— Как минимум – культура и образование. Потому что в конечном счете от уровня культуры (понимаемой широко, как вся сеть общественных институтов, ответственных за производство смыслов) и от ее ядра, от образования, зависит и политика. Так, как правят упрощенным обществом, невозможно править сложными людьми, с развитым самосознанием. Да, конечно, хорошо бы, чтобы эта культура была открыта навстречу вере и находилась в диалоге со свободной, сбросившей советчину, Церковью. Но это задача на будущее, а сегодня светская культура – едва ли не единственная «кочка», на которой массовое общество может удержаться во время потопа. Слава Богу, не всемирного. Мелкого. Но тем не менее достаточно страшного.

И не случайно достаточно успешное, достаточно образованное, достаточно скептическое, но не циничное поколение молодых горожан, которое вдруг задумалось о моральных критериях, ни о чем с такой страстью сейчас не говорит, как о детях. Что с ними делать, в какую школу отдать, в какой кружок их повести, какой домашний театр для них придумать? Образование оказалось в центре общих интересов, В этом смысле общество дозрело. Значит, через это можно делать первый шаг. Не последний, но первый.

Беда состоит в том, что наша страна делает ставку не на современность. И часть церковного общества тоже. Так удобней, привычней. Но мы больше не спрячемся в удобные формы. А появляются неудобные, необработанные, и поэтому не наши, оставленные на произвол формы жизни окружающих нас людей. Может ли быть кафе местом разговора о серьезных вещах? Сегодня может. Мы с вами сидим в одном зале, а в другом слушают очень хороших поэтов. Людям это нужно. Значит, на разговоре об этом можно строить какие-то моральные вещи. Тот цикл, который я начал пять лет назад в Высшей школе экономики, а теперь им руководит мой друг профессор Дмитрий Бак, так и называется – «Важнее, чем политика», и ставит перед собой очень скромные задачи. С будущим прагматичным поколением, которое обучается в очень прагматичном вузе поговорить о непрагматичных вещах. Для первого шага уже и этого достаточно. Приподнять занавес, показать, что там, сквозь щелочку пробивается другой свет.

— Что бы вы пожелали сегодня тем людям, которые работают в религиозной журналистике?

Первое — поймите с кем вы говорите. Вы говорите со своими, или с чужими? Это две разные работы, никак не пересекающиеся. Пока. Я не знаю, что будет через 10 лет.

Второе — любить свою работу, иначе никакое служение не принесет никакого плода.

Третье — ничего не бойтесь. Если вас будут ругать, над вами будут смеяться — считайте, что вы так спасаетесь.

- Александр Архангельский: «Советская система была системой катакомб»

- Русская культура: сложный человек как цель

- Александр Архангельский: Митинги как социальное лекарство

- [Видео] Александр Архангельский: Новое расцерковление