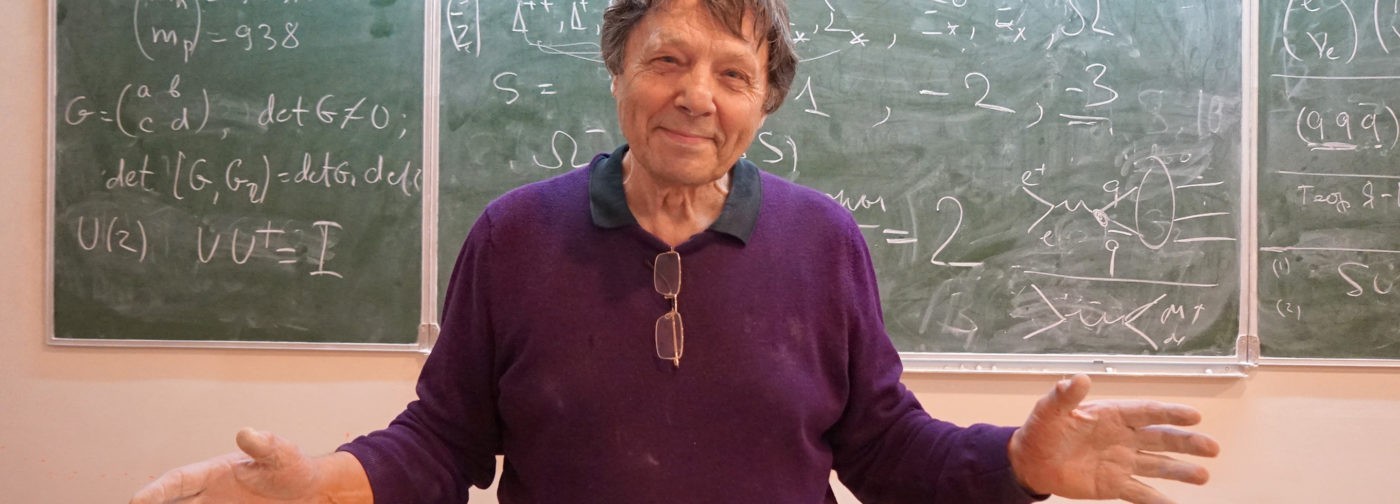

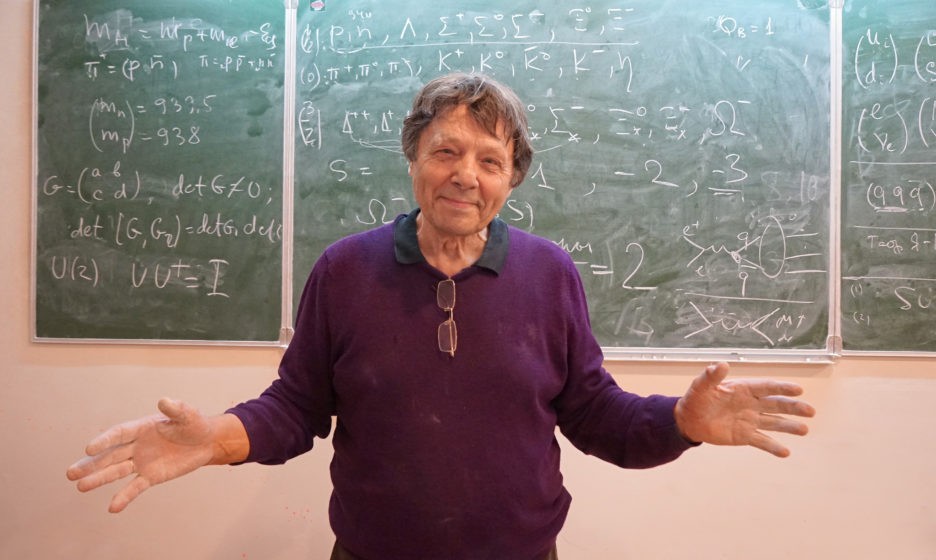

Александр Белавин – профессор Московского независимого университета, ведущий научный сотрудник лаборатории квантовой физики и информации Института проблем передачи информации РАН, главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау, доктор физико-математических наук.

Лауреат премии им. Померанчука 2007 года – ежегодной международной премии Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). Лауреат премии Ларса Онзагера 2011 года – ежегодной премии Американского физического общества в статистической физике.

Каждый человек науки видит удивительную устроенность мира

– Параллельно с научными поисками у вас шли поиски духовные, религиозные. Как вы пришли к вере?

– Если кратко сказать, то причин было две. С одной стороны, у меня всегда была тяга к философии, к целокупному знанию. Вторая – то, что для меня тут даже не было вопроса. Я бы сказал, что наоборот, мне непонятно, как люди, которые занимаются наукой, в первую очередь физикой и математикой, могут быть не религиозными. Потому что открываемая в первую очередь людям, занимающимся наукой, красота и устроенность мироздания не может не приводить к религиозному взгляду на мир. Тем, кто не занимается наукой, увидеть это труднее, потому что мир имеет всякие непривлекательные стороны и они на каждом шагу.

Что такое религиозность? Это не вера в то, что дважды два – пять, а это видение того, как прекрасно и удивительно устроено Мироздание, и радостное осознание неслучайности этой устроенности. А другой человек просто может радоваться этому, хотя и не дает себе во всем этом отчета. И это тоже неплохо.

– Многие ученые видят красоту мироздания, но не обязательно становятся верующими. Помните, что Лаплас по легенде сказал, что «я не нуждаюсь в этой гипотезе». Почему в ней нуждаетесь вы?

– У меня нет никакой гипотезы. Это просто твердое знание о том, что этот мир удивителен. Знание о чуде бытия, о чуде устроенности, о чуде существования человека.

Древним евреям было легче: они были кочевым пастушеским народом, над ними было небо со звездами, им было легче увидеть красоту мира, а современному человеку сложно, потому что фонари ослепляют, мы не видим этих звезд и неба. А человек, который занимается наукой и знает, как на самом деле устроен мир, знает также, что мир устроен. И потому для него вера в Творца как раз очень естественна.

– Нередко звучат фразы, что религиозная картина мира противоречит научной картине мира. Как вам, ученому высокого уровня, удается все-таки сочетать религиозный и научный взгляды на мир?

– Нет, этого я вообще не понимаю, я не знаю, где одно противоречит другому, наоборот, одно подтверждает другое. Первая часть Символа веры «Верую во Единого Бога <…>, Творца неба и земли…» – это вообще для меня просто аксиома, я не понимаю, как это не может быть. Ведь каждый человек, тем более занимающийся наукой, видит удивительную устроенность мира.

Когда вы видите, как что-то гармонично устроено, даже тот же радиоприемник, вы же не можете предположить, что это само по себе произошло? Вы же понимаете, что за этим стоит разумный Творец этого дела.

Я же под Богом не подразумеваю что-то такое, что, возможно, атеисты говорят: «Как же такая глупость? Как же в это можно верить?» Речь идет о том, что за этим стоит первопричина.

Мне ужасно нравится история, за точность которой я не ручаюсь, как Луи Пастер, выдающийся химик и микробиолог, и верующий католик, как-то сказал: «Когда я начинал заниматься своими исследованиями, я верил, как бретонский крестьянин. По мере того, как я больше узнавал, как устроен мир в результате своих исследований, моя вера становилась все больше и больше похожей на веру бретонской крестьянки», – то есть веру, не построенную на философии, а наивную веру, которая состоит в удивлении, восхищении от сложности, гармоничности и устроенности этого мира.

– А то, что в мире столько зла, столько войн, столько боли? Люди же часто видят это несовершенство мира, и никакой гармонии для них тут нет.

– На это уже дан ответ. Иисус Христос умер в этом мире, преследуемый этим миром, страшной позорной мучительной смертью на кресте. Этот ответ для меня снимает это противоречие – да, мир таков, и мы, сами люди в первую очередь, сделали и делаем его таким. А призваны мы к тому, чтобы сделать всё по-другому.

В моем становлении как христианина огромное значение имела встреча со священником Александром Менем.

Отец Александр Мень тайно крестил меня

– Как вы с ним встретились? Кто-то его посоветовал вам?

– После аспирантуры я работал в Горьком на физическом факультете, преподавал, но время от времени приезжал в Москву. Одним летом то ли 1970-го, то ли 1971 года, не помню, я был на даче у поэта и антропософа Шатрова в Пушкино. И Шатров мне рассказал – они с женой были людьми религиозными, – что неподалеку, в Новой Деревне, появился священник, совершенно замечательный. (Поселок Новая Деревня находится рядом с городом Пушкино, там отец Александр служил, и там же около своей Сретенской церкви похоронен.)

Перед этим отец Александр Мень около десяти лет был священником в других храмах, а в 70-м году был переведен в Новую Деревню. Шатровы меня с ним познакомили, и отец Александр меня крестил. Потом я стал регулярно ходить к нему на службы и понял, что это за человек.

В наше время очень трудно стать христианином, тем более в нашей стране, да и в любое время, наверное, тоже трудно. Для этого нужна встреча с настоящим христианином.

Я много знал людей вполне просвещенных и замечательных, которые были христианами, но встреча с отцом Александром Менем, моим духовным отцом, сыграла ведущую роль в моем приходе в Церковь.

– Сколько прошло времени с момента вашего знакомства с ним и до вашего крещения? Насколько это был длительный процесс?

– Это случилось очень быстро. Я к этому, видимо, был готов. Я уже себя считал христианином, правда, не церковным. В церковь я и так ходил, но не участвовал в Евхаристии.

С некоторых пор меня привлекала и церковь, и служба в православных храмах, и Библия, Евангелия. Там каждое слово для меня было правдой и истиной.

– Где вы брали Библию, ведь она тогда была редкостью?

– Поскольку я был книжником, у меня было все. Были и Пастернак, и Ахматова, и Бердяев, Булгаков, и «Столп и утверждение истины» Флоренского, которым я зачитывался.

– У вас не было проблемы с работой? Ведь раньше очень настороженно относились к людям, которые посещают церковь?

– Скорее всего, так и было, к тому же я был преподавателем в университете, но я свою веру не афишировал. Да и крестил меня отец Александр Мень тайно, в частности, может быть, по этой причине, остерегаясь, что у меня могут быть неприятности. У него был домик около церкви, он там, видимо, таких людей, как я, и крестил.

– В чем, на ваш взгляд, был феномен отца Александра Меня?

– Все знают, что он был необыкновенно ярким человеком. Он замечательно умел рассказывать и писал прекрасные книги, он был человеком необыкновенной красоты. Не для меня одного он открыл суть христианства. Он показывал, что центром христианства является не что-то побочное (а меня привлекала церковная музыка, архитектура и другое весьма немаловажное), а сама личность Иисуса Христа. С одной стороны, он об этом и писал, и говорил, а с другой стороны, он всей своей личностью свидетельствовал о настоящем подлинном христианстве. Встреча с этим человеком была очень важной для меня.

– Вы с ним обсуждали ваши исследования в науке? Он интересовался, чем вы занимаетесь?

– Нет, не очень. Я даже однажды расстроился. Я ему что-то такое рассказывал, а он говорит: «Да ну, что такое наша наука?» То ли он недооценивал нашу отечественную науку, то ли, возможно, предостерегал меня от научного высокомерия…

– Его не интересовала научная картина мира? Не интересовало, как она дополняет религиозную?

– Нет, почему? Очень интересовало, как она дополняет. С другой стороны, я, помню, ему говорю: «Отец Александр, я хочу понять…» и спросил его о чем-то богословском. Я чувствовал, что православие в тот момент – оно и есть самая настоящая суть, что оно является самой замечательной формой христианства. Я забыл, о чем я его спросил. Может быть, я его спросил про тексты каких-то религиозных служб во время особых праздников. Это же действительно очень интересные тексты.

Он отнесся к этому как-то без всякого встречного движения и восторга. Как я понял, он увидел в этом у меня уклон не в ту сторону. Это очень хорошо, говорил он, наша архитектура, иконопись, красота службы и музыки и так далее, но все равно это не самое главное. Я со временем понял, что нечто другое является главным.

– Что самое главное?

– Самое главное – это Христос, который явил высшую истину.

Теория струн говорит, что наш мир – десятимерен

– Область науки, в которой вы работаете, это квантовая теория поля и теория струн или что-то одно?

– Это и то, и другое, хотя это связанные вещи – одно одновременно является частью другого.

– Есть две точки зрения на теорию струн. Одна – что когда-то эта теория была популярной и очень модной, но, увы, не выполнила поставленных задач. А вторая – что с теорией струн все хорошо, что она активно развивается. А вы что скажете?

– Теория струн действительно очень многогранна. Эта теория оказала огромное влияние на современную математическую физику и математику. Я не чувствую, что я понимаю ее во всем объеме, но, безусловно, это развивающаяся область, наука с огромным количеством связей.

А с другой стороны, я, как и многие мои коллеги, считаю, что это пока – единственный мыслимый вариант построить единую фундаментальную теорию поля, потому что Стандартная модель, которая прекрасно все объясняет на достижимых ныне в ускорителях масштабах энергии, не может объединить сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия с гравитационным взаимодействием.

Теория струн – это единственная теория, которая это делает. С одной стороны, она включает гравитацию и включает ее так, что нет никаких противоречий, но с другой стороны, она не достроена, не закончена. Из-за математических трудностей, из-за огромного количества работы, которую нужно еще сделать. Приведет ли эта работа к успеху – трудно сказать. Возможно, нужен какой-то другой подход для построения единой теории мироздания, но пока его нет.

Например, один из открытых фундаментальных вопросов – объяснить, почему в нашем мире существует именно 12 типов фундаментальных частиц, из которых построены сотни и тысячи других элементарных частиц, таких как протоны и нейтроны.

А теория струн объясняет это тем, что на самом деле наш мир десятимерен. Она говорит, что кроме четырех измерений, которые мы видим, имеются еще шесть измерений очень малого размера. И топология этого шестимерного микро-многообразия такова, что существует именно 12 типов частиц.

– Как складывался ваш интерес к наукам? Были у вас колебания, куда пойти учиться, стать гуманитарием или физиком?

– Да, я раздумывал об этом. В детские годы, в юности я много читал, и у меня был интерес к философии. А философия в моем детстве – это в первую очередь марксизм-ленинизм. Поэтому я читал Маркса, Ленина, Энгельса, потом от них я узнал о Фейербахе и Гегеле.

И потом я, в конце концов, скатился «в болото обскурантизма» – начал читать отцов Церкви, а также книги В. Соловьева, С. Булгакова, Е. Булгакова, Н. Бердяева, П. Флоренского и других русских религиозных философов. Это уже было в 60-е годы, когда вся эта литература появилась в книжных магазинах, а я стал страстным собирателем книг (я тогда уже учился в Москве, в МИФИ).

Меня тянуло в философию, и я хотел поступать на философский факультет, хотя в математике я делал явные успехи. Мои родители были далеки от мысли, что ребенку нужны репетиторы и физматшкола, по этой причине я поступил туда, куда не собирался исходно – в Горьковский университет (ГГУ), на радиофизический факультет.

Сначала я хотел поступать на философский факультет, но этому, к счастью, помешал Хрущев. В декабре 1958 года был принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью…», где, в частности, говорилось о том, что тем, кто хочет идти на общественно-гуманитарные специальности, сначала нужно отработать у станка два года. Поэтому я решил поступать на радиофак, лучший в отношении физики и математики факультет ГГУ.

– На физико-математические специальности можно было идти без трудового стажа, а на общественные дисциплины нельзя?

– Да, и я решил поступить на физику. Первый год я не поступил в МИФИ, и тогда уже, махнув рукой на Москву, я поступил в Горький на радиофизический факультет. Это замечательное место в Горьком, очень тесно связанное с московскими учеными: И.Е. Таммом, М.А. Леонтовичем, Л.И. Мандельштамом, М.Л. Левиным, В.Л. Гинзбургом, который был первым деканом и одним из организаторов этого факультета, вместе с Марией Тихоновной Греховой и другими учеными-горьковчанами. Этот факультет – особая история, очень важная в моей жизни.

Зачем бабушка-коммунистка сказала мне о Боге

– Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, каким оно было, как вы его вспоминаете – оно было счастливым или, наоборот, очень сложным?

– Я родился в городе Горьком (до 1932 года и после 1990-го – Нижний Новгород). Счастливым – сложно сказать. Мои родители рано развелись. Я, продолжая общение с папой, жил с моими мамой и бабушкой – Анной Александровной Белавиной, в девичестве Соловьевой, которая была очень важным, главным человеком моего детства.

Белавин – это фамилия мамы. Папу звали Абрам Моисеевич Раппопорт. Но я жил с мамой, и так получилось, что я ношу мамину фамилию.

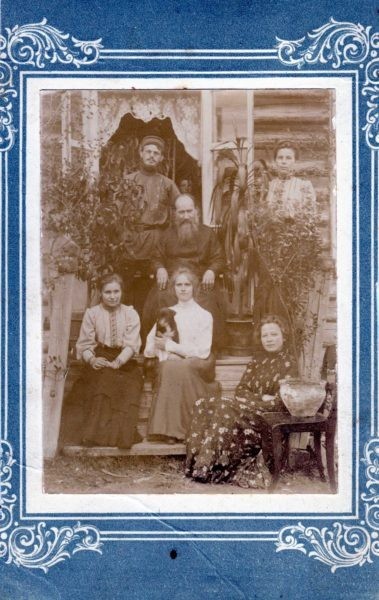

У бабушки – вологодские корни. Она была старшей дочерью о. Александра Соловьева, сельского священника села Чуровское Вологодской губернии Череповецкого уезда. У нее было пять сестер и один брат. Бабушка была необыкновенным человеком в нравственном отношении, черта, присущая лучшим представителям русской разночинной интеллигенции того времени.

В 1905 году 16-ти лет она, дочь священника, стала сельской учительницей. В послереволюционные годы проходила известная кампания по ликвидации безграмотности. И она всю жизнь кого-то учила, бесплатно, конечно, и вообще постоянно помогала людям. И она была граждански активным человеком. Может быть, эта черта ее характера мне в какой-то степени передалась…

Когда одна из ее сестер умерла, она забрала ее сына к себе, у другой сестры был арестован муж, и бабушка заботилась и о ее семье.

Дед, Иван Николаевич Белавин, был из бедных крестьян. Он окончил училище в Череповце и работал всю жизнь инженером-механиком морских и речных судов сначала на Черном море, а затем на Волге, где прошло и все мое детство. В 1938 году дед был арестован. Пытками из него пытались выбить признание в преступлениях, которые он не совершал. Он ничего не подписал и, выдержав все пытки, был в 1941 году выпущен из тюрьмы НКВД искалеченным стариком с выбитыми зубами (а ведь ему было всего 55 лет). Прожил он после этого недолго…

Моя бабушка фактически была моим воспитателем. Хотя и с папой я регулярно общался, и он оказал на меня очень большое влияние.

– Папа воевал или работал в годы войны на заводе?

– Мой папа родился в 1919 году. Он мне рассказывал, что в день, когда началась война, у них как раз был выпускной, он учился в политехническом институте в Горьком. Они сразу же после выпускного в институте отправились вместе с друзьями в военкомат, чтобы добровольцами пойти на фронт. Но ему сказали: «Вы никуда не пойдете». Отец работал в войну и всю жизнь на микояновском авиационном заводе. Сначала был конструктором, а потом возглавлял конструкторский отдел на заводе имени Орджоникидзе. Я там тоже один год работал токарем, когда в первый год после школы не поступил в вуз. А мама преподавала в радиотехническом техникуме. Она тоже окончила, как и отец, Горьковский политехнический институт.

– Бабушка как дочь священника повлияла на вас каким-то образом?

– Бабушка не была религиозным человеком. Во всяком случае, я до сих пор не знаю, верила ли она в Бога. И, наверное, никогда не узнаю.

С одной стороны, бабушка была дочерью священника, она с большим уважением относилась к отцу и к деду. О них рассказывала, что это были одновременно и священники, и труженики (землю они сами пахали). Своим трудом они содержали свои большие семьи. Это были честные сельские священники.

С другой стороны, она же была коммунисткой. Но странно, что первые знания на религиозную тему я получил именно от нее. Зачем-то она мне, мальчику, как-то сказала: «Бог един, но в трех лицах, и тайна сия велика есть». Для меня это загадка: зачем она мне это сказала? Но слова эти запали мне в душу.

– Что бабушка говорила о судьбе своего отца-священника? Что с ним случилось?

– Она говорила, что в 1922 году, когда были гонения на Церковь, он был арестован, церковь была закрыта, его собирались расстрелять, но этого не произошло, возможно из-за того, что у него на руках было несколько дочерей. Он умер там же в Чуровском около 1929-1930 года, и его двух незамужних дочерей также взяла к себе бабушка, как и свою мать. Они жили с нами до конца своих дней.

– Для ваших родных смерть Сталина была ударом или радостью?

– Смерть Сталина оставила очень яркое воспоминание. Мне тогда было 10 лет, и я помню это утро. Рядом со мной было три женщины. Мне нужно было идти в школу, я учился в 3-м классе. Тут мы узнали по «тарелке» о смерти Сталина. Но ни у мамы, ни у бабушки не было слез, навзрыд плакала одна Люся, моя двоюродная тетка, которая была тогда студенткой и комсомолкой.

– Как вы пережили десталинизацию, когда начали освобождать людей из ГУЛАГа? Были ли в вашей семье разговоры об этом?

– Был однажды. К нам домой пришел папа (он к нам иногда приходил, чтобы меня забрать и со мной общаться, иногда я к нему ездил, мы с ним гуляли). Незадолго до этого прошел XX съезд, а мой папа был членом партии, как и бабушка. Когда папа пришел, они с бабушкой заперлись в комнате и что-то обсуждали. Потом я понял, что они обсуждали письмо XX съезда членам партии, где рассказывалось о «культе личности Сталина» и о репрессиях.

– С вами об этом не говорили? Вам письмо это не читали?

– Нет, не читали. В отличие от родных я уже в юные годы был настроен антикоммунистически. Про папу я не говорю, когда я у него бывал, то нередко видел, как папа слушал по приемнику западные радиостанции, хотя их тогда «глушили». С моими родственниками, даже с бабушкой, из-за моих антисоветских взглядов у меня часто бывали споры.

Где учат физике элементарных частиц

– Как проходила ваша учеба в Горьковском университете? Вы поняли, что математика и физика – это ваше?

– Да, конечно, я это понял сразу же – мне доставляли наслаждение и математика, и физика. На этом радиофизическом факультете были замечательные преподаватели и по общей, и по теоретической физике. В частности, замечательный учитель, ученый и писатель Михаил Адольфович Миллер.

Там было очень интересно учиться. Однако я доучился до середины четвертого курса в ГГУ, а потом перевелся в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

– Почему?

– Когда я поступил в ГГУ на радиофак, этот факультет уже существовал лет десять, и одновременно существовал НИРФИ – Научно-исследовательский радиофизический институт, в котором работали ученые разных направлений. Впоследствии он разделился на три института, включая Институт прикладной физики Академии наук.

На этом факультете существовала давняя традиция научного контакта с Москвой, даже когда Виталий Лазаревич Гинзбург уже не был деканом этого факультета. Туда приезжали великие ученые из Москвы и читали лекции о науке. Студенты и профессора радиофака заполняли огромную аудиторию.

При мне в Горький приехал Игорь Евгеньевич Тамм (лауреат Нобелевской премии по физике 1958 года) и рассказывал о генетике. Это был 1963 год, генетику только что реабилитировали, и он, считая нужным компенсировать тот ущерб, который нанесли сталинские репрессии биологии в нашей стране, рассказывал не о физике, а именно о генетике, чтобы ее поддержать.

Потом приехал Гинзбург (в 2003 году он станет лауреатом Нобелевской премии за научные исследования по сверхпроводимости 1950-х годов) и рассказывал об элементарных частицах и о физике космических лучей. Это было крайне интересно, красиво, и я уже начал понимать, что «вот это то, чем я хочу заниматься». Потом, наконец, приехал Евгений Львович Фейнберг, замечательный физик из ФИАНа, и опять же рассказывал о физике элементарных частиц, и я окончательно понял, что мне нужно именно это.

– И вы решили заняться физикой элементарных частиц?

– Я попросил нашего профессора М. А. Миллера узнать у Е. Л. Фейнберга, где учат физике элементарных частиц. Фейнберг дал странный и интересный ответ, которому я тут же поверил. Он сказал, что этому учат в МФТИ, но он думает, что лучше этому учиться в МИФИ.

В середине учебного года (я тогда учился на четвертом курсе), где-то в ноябре-декабре я поехал в МИФИ. Там показал свои отметки, мне сказали: «Да, пожалуйста, переведем вас сюда. Забирайте из Горького документы». Я вернулся в Горький, меня уговаривали, чтобы я этого не делал. «Мы вас в аспирантуру устроим к самому Гинзбургу», – говорил мне декан. Но я не сдавался и, получив свои документы, поехал снова в Москву.

Приехав в МИФИ, я сдал необходимые документы заместителю декана Проценко. На следующее утро, когда я снова пришел в деканат факультета экспериментальной и теоретической физики (ЭТФ), он мне сказал: «Вы знаете, мы вас никак не можем принять, потому что в середине года переводы не разрешены». Видимо, они внимательно прочитали мою анкету, увидели, что мой папа – Абрам Моисеевич Раппопорт, и поняли, что «в середине года никак нельзя меня перевести».

Я иду к заместителю ректора и говорю: «Как же? Я в ГГУ отпросился, забрал документы, меня здесь обещали взять». А он говорит: «Никак нельзя в середине года, не разрешается».

А я говорю: «Меня же назад не примут». А он меня так тепло, по-отечески заверяет: «Ничего, мы вам через министра устроим, чтобы взяли обратно».

Я был в трансе, позвонил домой, рассказал обо всем бабушке. Она, старая большевичка, позвонила незнакомому ей до этого профессору Миллеру, про которого она знала только от меня, и, обратившись к нему «товарищ Миллер», чем его, наверное, немало позабавила, рассказала о том, что произошло.

Михаил Адольфович позвонил академику Леонтовичу (а это был Человек!). Михаил Александрович позвонил ректору МИФИ, и через несколько дней я был таки принят.

И это было действительно замечательно! В МИФИ нам читал лекции Исаак Яковлевич Померанчук (1913-1966), гениальный физик-теоретик (в 2007 году А. Белавин стал лауреатом одной из высших российских наград по теоретической физике – международной премии Померанчука, присуждаемой в ИТЭФ. – Ред.). Кроме того, лекции нам читали Аркадий Бенедиктович Мигдал, Вадим Давыдович Мур по квантовой теории поля и другие замечательные преподаватели. В общем, там было очень здорово. И потом я стал дипломником в ИТЭФ (Институте теоретической и экспериментальной физики) у Михаила Васильевича Терентьева.

Инстантон был обнаружен на даче

– Чему была посвящена ваша кандидатская диссертация?

– Я написал ее уже к окончанию аспирантуры. Она была посвящена физике слабых взаимодействий. Моим научным руководителем был Игорь Юрьевич Кобзарев.

– Почему вас не оставили в Москве и как вы потом оказались там?

– Одна причина была – в моих анкетных данных, а другая причина была в том, что я не был москвичом. Даже для ИТЭФа жилье было проблемой. Но в это время в Черноголовке возник Институт теоретической физики имени Ландау, и мой научный руководитель сказал мне, чтобы я туда съездил и поговорил с людьми оттуда, может быть, меня туда возьмут.

Я поехал в Черноголовку, это был 1970 год, и поговорил там с Львом Петровичем Горьковым (одним из основателей ИТФ) о своих занятиях со слабыми взаимодействиями. То ли из-за того, что я такой плохой рассказчик, то ли из-за чего-то еще другого, но мой рассказ не произвел большого впечатления на Горькова, и я не был взят в этот институт. И я отправился домой в Горький.

В Москве у меня был друг, замечательный ученый Александр Поляков (в 2013 году стал лауреатом Премии по фундаментальной физике, а в 2011 году они с А. Белавиным и А. Замолодчиковым получили совместную премию Ларса Онзагера за открытие конформной теории поля. – Ред.). Было обидно, что он в Москве, а я в Горьком.

И в Горьком мне пришла в голову мысль, что не только мне надо ездить в Москву, а надо Полякова приглашать в Горьковский университет, чтобы он читал там лекции. Поляков приезжал два раза в год примерно на неделю и читал какой-нибудь мини-курс. Я договорился с А. В. Гапоновым-Греховым, который был директором НИРФИ (Научно-исследовательского радиофизического института), что хорошо бы какие-то деньги платить за эти лекции. Он это поддержал. Так наше взаимодействие с Сашей продолжилось.

Про Полякова я хотел бы сказать еще вот что. Саша – не только великий ученый, но и замечательный преподаватель. Ужасно, что ни один российский университет: ни МИФИ, ни МФТИ, ни МГУ – не пригласил его преподавать. Только И.Г. Петровский, ректор МГУ (1951-1973) незадолго до своей смерти с Сашей на эту тему вел переговоры, но после его смерти все и закончилось.

То, что Поляков читал лекции в Горьком, сыграло большую роль. В частности, Владимир Казаков, ныне очень известный ученый, профессор Эколь Нормаль в Париже, будучи тогда студентом ГГУ, слушал эти лекции Полякова.

Итак, я ездил в Москву, а Саша приезжал в Горький. И в один прекрасный день мы с ним открыли «псевдочастицы» – инстантоны. Некоторое время было непонятно, – являются ли инстантоны стабильным минимумом действия Янга – Миллса. Думая об этом, я понял, что это действительно так, а также, что инстантоны являются решением уравнения дуальности. Это само по себе оказалось важным и одновременно было доказательством стабильности инстантонов. Это произошло в одну прекрасную июньскую ночь накануне дня рождения моей дочери Ани, 26 июня 1975 года.

Наутро я позвонил Саше в Москву. Поляков был очень обрадован. А ночь эта была с четверга на пятницу, по пятницам в Институте теорфизики им. Ландау как раз собирается ученый совет. Приехав в институт, Саша тут же на совете выступил и рассказал об этой новости. А тогдашний директор института Исаак Маркович Халатников умел ценить интересную науку. Вскоре после этого мне было предложено перейти в Институт им. Ландау.

Халатников пригласил в институт замечательных математиков С.П. Новикова и Я.Г. Синая. Он был широким человеком, в отличие от других отцов-основателей института. Я всегда испытывал ощущение, что наша группа квантовой теории поля – инородное для Института им. Ландау тело. Хотя для Полякова делалось исключение.

– Откуда взялось слово «инстантон»?

– Это не мы придумали. В нашей работе мы назвали это явление «псевдочастицей». Я говорю о работе вместе с А.С. Шварцем и Ю.С. Тюпкиным (A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz, Yu. S. Tyupkin, Pseudoparticle solutions of the Yang – Mills equations, Phys. Lett. B59 (1975), no. 1, 85–87). Но вскорости после нее Герард ‘т Хоофт (впоследствии Нобелевский лауреат по физике 1999 года), используя инстантоны, объяснил так называемую U(1)-проблему.

– Он вашу статью уже видел?

– Да, и сослался на нее. Вообще, статья Хоофта сделала рекламу нашей работе. (Не вдаваясь в детали, поясню, что U(1)-проблема – это вопрос о том, почему псевдоскалярный эта-мезон существенно тяжелее, чем пи-мезоны; ‘т Хоофт объяснил это тем, что существуют инстантоны).

– Он имел в виду, что инстантон – это какое-то быстрое перескакивание?

– Да, он назвал эту псевдочастицу инстантоном, потому что инстантон – это не частица, это процесс. Это процесс, который происходит во мнимом времени. Сначала ничего не происходит, а потом в некоторый момент мнимого времени возникает всплеск янг-миллсовского поля, который потом снова исчезает. Но этот процесс происходит в конечное время, которое является мигом (an instant) по сравнению с бесконечностью.

Открытие инстантона произошло в замечательном месте – на даче Есенина – Мейерхольда в Подмосковье. Поскольку эта дача находится на выезде из Москвы в Горький, мне показалось правильным ехать туда не на поезде, а на попутной машине. Вот я и поехал туда на попутном грузовике.

– То есть придумали все это в грузовике?

– Нет, инстантон был обнаружен на этой даче. Одновременно мы там встретили еще трех маленьких ежиков в траве. Я воспринял это как такое символическое совпадение. Потому что, на самом деле, еж в некотором смысле напоминает инстантон. Ежа нельзя причесать, и инстантон не пригладишь. Они оба топологически нетривиальны.

– Вы открыли инстантоны вдвоем с Александром Поляковым или в одиночку?

– Это открытие завершило нашу общую работу, решило проблему, о которой мы думали.

Я бы посоветовал учиться математике всем

– Объясните, как работают физики-теоретики? Как рождается что-то уникальное? Вы ходите, думаете, разговариваете – и потом раз, и рождается уравнение? Как это объяснить тем людям, которые никогда не занимались физикой?

– Бывает, что у вас есть некий вопрос и некое знание, вы долго все это обдумываете, а потом может произойти скачок в понимании. Трудно сказать, как и почему это происходит.

– Благодаря тому, что вы стали в Москве работать, вам удавалось чаще встречаться с отцом Александром Менем? Это способствовало вашей более интенсивной духовной работе?

– Да, конечно. Когда я стал жить в подмосковной Черноголовке, то я старался ездить в Новую Деревню хотя бы раз в неделю. Ездил туда я на попутных машинах по так называемой «бетонке». Она идет от Черноголовки в сторону Ярославского шоссе. Машины у меня тогда не было. На автобусах ехать было долго. Черноголовка – это на северо-восток от Москвы, а Новая Деревня – почти на север, и «бетонка» их связывает.

– Есть ли у вас понимание, кому понадобилось его убивать?

– Это понадобилось тем, кто ненавидел то, что он делал. Ненавидел его проповедь христианства, его свидетельство о Христе.

– Боитесь ли вы смерти?

– Только в том смысле, что жизнь коротка, а хочется успеть осуществить то, что намечено.

– Чем вы сейчас в науке занимаетесь?

– В прошлом семестре я читал курс лекций студентам МФТИ и Независимого Московского университета. К лекциям приходилось, как всегда, много готовиться. В то же время у меня есть несколько научных задач, связанных с теорией струн, над которыми мне хочется продолжать думать. Вот этими делами и собираюсь заниматься.

– Молодому человеку, который сейчас вступает в жизнь, вы бы посоветовали идти в науку: в физику, математическую физику или математику? Почему, если да?

– Я бы посоветовал учиться математике по возможности всем. Своих внуков, у которых пока видимого призвания к научной работе не наблюдается, я тоже пытаюсь убедить в том, что чем бы они дальше ни занимались, математика важна. Но идти ли в науку – это каждый должен решать для себя сам. Научная работа должна быть призванием.