Что думает о себе материал: глина и камень

Начало моей деятельности было очень странное. Я взял сырую глину и камешки. В принципе – это нетехнологично. Потому что глина имеет большую усадку, она трескается и, с точки зрения мозаики, это напрасно выбранный материал. Но с точки зрения пластики, она замечательная.

И ещё камень и глина – две наиболее контрастные стихии. Всё-таки мозаику рассматривают обычно как сочетание двух компонентов – это игра между вяжущим и корпусным. И вот глина – материал, который мы до обидного быстро постигаем в детстве, и позже заново в наших чувствах не пересматриваем.

Увы, взрослый человек смотрит на мир корыстными глазами, он думает, как и что можно применить, но ему неинтересно, как о себе думает сам материал.

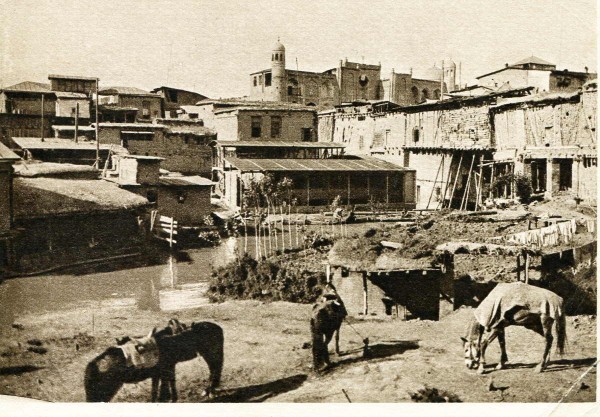

Я много раз бывал в Средней Азии, видел глинобитные дома – и всегда удивлялся. Например, в Бухаре, молодая семья, оставляя старый дом, забирает деревянные части, и дом потихонечку опять стремится к горизонту. То есть, у глины невероятное чувство того, что её место – быть горизонтом.

Я десять лет работал в институте этнографии, занимался народной архитектурой. Существуют две крайне интересные точки зрения: что думает о себе сам материал и то, что думает о нем человек – это целая поэма.

Например, камень содержит в себе образ большого времени, с помощью которого человек связывает свое настоящее и будущее. На мой взгляд, в колонне есть залог будущего: она делается заранее, а потом вставляется в архитектуру.

А ещё древняя архитектура передавала образы накопления – это то, что имеет время возрастания и реализацию снизу вверх. Это очень важно, потому что мы свою природу восприятия еще не очень изучили.

Идеи материалов: стекло обижается один раз

Я, наверное, не бог весть какой художник, но моя специфика в том, что я мыслю сразу в разных материалах. Мне интересно, как один из них влияет на другой. И я вижу свойства разных материалов, которые вместе.

Есть большая телега, называется «архитектура». В ней существуют какие-то базовые материалы, которые умеют стареть – типа блока кирпича и раствора, особенно известкового, обладающие модульностью и временем накопления. А есть финишные материалы, вроде стекла.

И психологию стекла я вообще не знаю, с чем сравнить. Какой бывает женский каприз, с которым можно было бы сравнить стекло? Оно обижается один раз, навсегда – это потрясающе. И когда оно трескается, его уже ничем не склеить. Замысел стекла –дождаться именно этого момента, когда оно деструктурируется; собственно, это его назначение.

И как соединить эти два материала? Хорошие, с долгой программой пенсионного цикла осаждения блоки кирпича и бетона, которые могут кряхтеть, но стареют бесконечно долго. И стекло, которое один раз обидится – и всё, больше уже ничего; его надо только заменять, оно не умеет стареть.

Мне кажется, что всё это вместе – особый характер мышления и это нельзя сделать компьютерным способом. Можно делать по аналогии, но образную систему на компьютере не поймать.

Фанера – профанация дерева

Еще пример того, что думает о себе материал, и что думаем о нем мы. Возьмём дерево. И здесь, опять же, есть дерево, а есть древесина – это разные вещи.

Дерево – это результат веры растения, которое когда-то пробило горизонт и показало свою веру в это вертикальное состояние. И, значит, когда оно скончалось, мы эту веру используем, как конструктив: делаем мосты, что угодно.

Но человек имеет дело с древесиной, не задумываясь: он берет и делает из нее фанеру. И цинично убивает это восхождение вверх.

С точки зрения переживания, это, конечно, надругательство над деревом. То есть, я понимаю, что мы не будем отказываться от фанеры. Но мы сейчас говорим о двух природах. Природа идеальная – когда мы начинаем смотреть на все сверху, а когда смотрим из житейского моря – разные получаются вещи. У нас пограничное состояние — мы всё время плаваем на воде, то внутрь, то выныриваем.

Композиция времени и мистика объёма

Человек оценивает невидимую композицию времени. Например, когда замечает, что стволу того тополя напротив – минимум пять десятков лет. Не только по толщине, но по графическим границам ствола мы быстро узнаем время. Это только один пример, но на самом деле всё подчинено этому.

У нас есть целый набор композиционных чувств, который мы не можем выявить в своей речи. Поэтому я рассматриваю материал, как стихию, а мозаика — это последний выплеск.

Почему глина мне показалась интересной? Потому что и XIX, и XX век рассматривают мозаику как развитие некоего рисунка на плоскости. И я очень боюсь этого фанерного слова – «стена». Для меня же важно, что мы имеем дело с одним очень мистическим событием, которое называется – «ограничение объёма».

Любой объём сакрален, не обязательно конфессиональный. Любое замкнутое пространство — начиная от пивного контейнера, шкафа, ящичка — содержит внутри мистическое событие. Потому что мы не можем увидеть, что там внутри; и тем более это касается объемов домов и архитектуры.

Получается, что мозаика представляет собой только поверхностную фантазию того, что может быть внутри, а сквозь нее мы должны видеть те события, которые внутри заложены.

На церковное искусство такое понимание мозаики ложится замечательно. В римских катакомбах есть удивительные события, которые сейчас выпали из контекста.

Во-первых, там сразу видно, что внутренняя позиция храма, катакомб и пещер намного важнее экстерьера. То, что сейчас мозаика приколачивается гвоздями снаружи храма – такого в принципе никогда не было. Были средневековые улочки в Европе, где на перекрестках могли поставить какую-нибудь икону, но в целом, мозаичные иконы снаружи – это придумали сейчас. Это стало индустрией, теперь кажется, что так и надо.

Соответственно, менталитет здесь очень простой, это называется – «английский прецедент». Если что-то сделано, значит, так можно делать. Если за это еще никто не побил, соответственно можно продолжать. Но потери от такого подхода невосполнимы.

Я думаю, что охватить словом все потери очень трудно, потому что это богатство событий, контекстного менталитета разных веков, сейчас невоспроизводимо.

«Конвейерное» искусство как утрата чуда и мистики стены

Мы до сих не можем точно понять, что произошло, когда Византия пала и появилась венециано-критская школа, которая экспортировала иконы. Если искать аналогии, это – что-то вроде письма без адреса. Когда икона посылается, а назад нет ответа, – это тоже какое-то большое событие. Я не говорю, что это неправильно, просто – другое.

Сейчас производство икон – это некий экспорт, который живет, и он всё более делается экспортом. Он становится экспортом оттого, что тепло рук всё меньше и меньше касается произведения. И уже есть люди, которые будут делать доски, есть позолотчики и так далее. Существует разделение этой индустрии на конкретные процессы, она перестает быть целостным организмом.

И это сводит на нет все замечательные таланты. Каждый человек очень талантлив, потому что каждый большой кандидат, когда рождается. Это «чувство кандидата» – потрясающая вещь, и оно остается в тени.

Это трудно объяснить, я вообще не владею словом, но знаю, что когда я произношу слово «чудо», почему-то всегда нахожусь снаружи этого слова, не могу изнутри его произнести. Может, кому-то и удаётся передать это ощущение изнутри, но я пока ни одного такого человека не видел. Получаются, помимо исторических, философских, сложности чисто филологические.

Итак, мы говорим о том, что стена уже сама по себе мистична. Первым делом, когда мы говорим слово «стена», мы ничего себе не представляем. Какие-то производные от стены – «застенок», например — мы уже можем представить, а стена никак не выходит. Я не знаю, что такое стена.

Одушевление бетона

В советские годы я много занимался тем, что называется «монументальным искусством», это был большой опыт. Это не значит, что весь он был позитивным – мы приходим к настоящему полуизранненые, но опыт наших ран, с которым мы начинаем что-то делать сейчас, тоже ценен.

Я начал работать с бетоном. И первое, что мне показалось важным, – привязаться к чему-либо чисто технологически, попытаться придать этому безликому материалу какие-то свойства природного, скажем, глины.

Там есть определенные приемы. Скажем, мне надо было передать в бетоне видимость тычка, который был в глине. Я придумал такой металлический упругий элемент, который выщипывал часть в живом бетоне и в этот момент, в какие-то доли секунды бетон был подобен сырой глине. Правда, это дошло до меня только сейчас, а занимался я этим сорок лет назад.

Это дало целую серию работ, которые шли в разные стороны. Первым делом мне хотелось понять строительную и изобразительную природы одновременно.

Мозаика в Средневековье в старинном храме была заключением строительной техники. То есть она давала последний облик стены.

Про эскизирование как отдельный процесс, конкретизацию верхушек и точность прыща

Понимаете, путаница у нас в голове происходит от того, что с эпохи Возрождения мы начинаем смотреть на эскизирование, как на второй процесс в строительстве. То есть так: возвели стену, потом все удалились, помыли полы, пришел художник и начинает со своего бумажного эскиза что-то туда наносить. И тут как раз и появляется первая и очень страшная подмена.

Например, в античной живописи то, что я говорил про идею накопления времени, тоже присутствует. Я-то это сравниваю с рисованьем. Это транзитная форма, такая же устойчивая, как порядок в рисовании, который проходит сквозь конфессии, начиная с античной эпохи.

Как ребенок рисует портрет? Глазки, носик, волосы, две ножки. Взрослый художник никогда не начинает портрет с головы. Он рисует пространство, из которого портрет потом вырастает. Рисунок цветка никогда не начинается с сердцевинки.

Рисование правого и левого бедра – одного как восходящего, а другого как опорного кочует из Древней Греции в Древний Рим, а оттуда переходит в Византию, и вплоть до наших дней. Это говорит о том, что коленка не является портретом. Коленка – это пространство, помогающее подойти потом к этому бутону, к портрету. То же самое, как мы рисуем стебелек.

Я это сравниваю с транзитными формами уже в конфессиональной культуре: триумфальная арка, перенос жертвы, священнические одежды, семисвечник. Это то, что создает пространственную структуру, внутри которой уже возникают какие-то контекстные вещи.

Мне кажется это очень важно – такая странная связь с рисованием. Это такая синтетическая штука, а не то, что объявление «Научу рисовать за час», которое мы везде видим.

В античной живописи появляется интересная особенность: даже когда мы видим живопись уже христианскую, при возрастании она конкретизируется, а в нижней части — более синтетична. То же касается классического V века, времен Фидия, со скульптурой происходит та же самая история. Они голову, портрет, трактуют как что-то очень конкретное, а фигура — это скорее пейзаж.

Афина Ленорман. Копия одной из работ Фидия. Пример постепенной конкретизации скульптурного изображения к верхней части. Фото Википедия.

И это – отнюдь не потому, что лицо и фигуру делали разные люди. Лично я думаю, что это глубже. На самом деле, фигуру делать намного сложнее, чем портрет.

Я вам расскажу, как делали портрет в эпоху позднего Рима. Какая-нибудь бабушка, или тетка Нерона скончалась, и на следующий день надо представить ее точный портрет. Это же делалось просто: было десять-двадцать типов волос. Если она, например, была кудрявая, они буравились, ну и так далее.

Вообще это очень интересный элемент, потому что взамен синтеза, который был во времена Фидия, греческой классики, которая всё-таки представляла зрителю целостную картину, в этот момент появилась какая-то удивительная подмена.

Подмена была в том, что в Древнем Риме первый раз победила чувственная конкретика, схожесть, фотография. Тогда появилась точность профиля, носа, прыща. И оказалось, что эмоционально зритель так этим захвачен, что, теряя главное, он и не замечал, что он что-то теряет.

Вот так, собственно, возник римский скульптурный портрет. Вы были, наверное, в Римском зале в Пушкинском музее, и видели: там все портреты очень харáктерные. Потом прыщами так же особенно увлекались в советский период.

Дальше, когда началась эта эпоха Возрождения… Ооо! я всегда против всех возрождений, восстановлений – это все бесполезно, у них уже нет прежнего качества. Нет, и Донателло, и все прочие были, конечно, замечательные, но этого возрастания, этого утреннего тумана, который приводит к конкретизации верхушек, там уже нет. Уже нет отношения к телу как пейзажу.

Можно просто выбить седло из-под Гаттамелаты, и оно будет абсолютно реальное. То есть – это один к одному седло, чего не позволяли себе античные люди, у них было совершенно другое мышление. Это не к тому, что то лучше, а это хуже, просто мы говорим о разном образе мышления в разные эпохи.

Вертикаль как ощущение времени и весы

Идея, скорее всего, состоит в каком-то очень древнем ощущении времени. Это похоже на то, как художник, рисуя с натуры, накладывает на изображаемый объект свою вертикаль.

Это какое-то мистическое соединение с тем, что рисуешь. То есть мы свои физические свойства подсознательно накладываем на то, что рисуем. Например, мы не можем отвлеченно нарисовать марсианина, он всё время будет разный.

Проверить мою теорию просто: заберитесь под купол храма, еще не расписанный, и попробуйте там что-нибудь нарисовать. У вас ничего не выйдет, потому что там нельзя наложить свою вертикаль, там она не накладывается.

Вертикаль очень важна в человеке и очень ему нужна. Это просто опыт – это не то, что я придумал, это то, что я много раз чувствовал.

Например, если на росписи очень большой, шестьдесят квадратных метров, Пантократор. Вот как его рисовать? Если вы, например, находитесь между носом и подбородком, как вы там что-нибудь нарисуете? Там нельзя ничего ни с чем сравнить, там нет ощущения сравнения, потому что нет вертикали, а вы на нее все время смотрите, как на весы. Ощущения там – эквилибрирум.

Способа преодолеть эти ощущения не существует, но есть одна общая идея. Эта идея глубокая, и состоит она в импровизации.

Жизнь и творчество как импровизация

Импровизация – это жизнь каждого человека: вот он родился, и с этой минуты началась его реальность. Импровизация – это свойство человека в реальности. Дальше стоит тебе не так сделать шаг – и ты здорово поплатишься. Импровизация – очень дисциплинирующая вещь. Она – единственное, благодаря чему постоянно достигаются какие-то равновесия, которые потом застывают в реальности как события.

Я это к тому, что она не меряется никакими аршинами. Разве человек пришел в мир с большими знаниями эталонов и мерок? Он пососал молока, а теперь дайте мне аршин промерить? Он так не может, это всё не то.

Давайте на примерах. Скажем, есть замечательный Пантеон в Риме. Он не годится для того, чтобы его освятить и сделать из него церковь. Почему? Потому что он был задуман настолько лихо и настолько виртуозно, что из него церковь сделать просто невозможно: у него другая идея. Он очень выразительный, с этой дыркой наверху. Он был просто принципиально для другого придуман.

А потом в эпоху классицизма появлялись всякие, хотели одно с другим соединить. И пытались соединить кессонный купол с образами, всё было. Я это всё к тому, что потом это усвоилось, принюхались, стали жить, и всё нормально.

Я сейчас говорю не о том, что это правильно. Понимаете, я ничего не оцениваю, просто ввожу строение в исторический контекст.

Я прекрасно помню нашего замечательного художника Николая Гусева, который столько отстоял в Ферапонтове, очень серьезно занимался всю жизнь тамошней живописью, а потом решил свой опыт как-то применить. Он взял эти краски, он знал, как они кладутся. Только храм у него был не с известковой обмазкой, как в Ферапонтове, а кружало, которые были в эпоху классицизма. И он пытался его расписать.

То, что он написал в итоге, ни на что не похоже – не потому что он не талантливый, а потому что там другая архитектура.

Опять же, есть замечательный Александр Солдатов. Мне нравится, что он смело подходит к сочетанию эпох. И вот он взял катакомбное искусство и попытался его реализовать. Но там другая архитектура. Архитектура – это главное.

О времени в архитектуре

По сути, мы – художники – подобны татуировщикам. Но чтобы было, на что наносить татуировку, надо же сначала иметь тело. И получается, что катакомбные росписи – это очень сложная ситуация, это надо сначала объяснить, что такое катакомбы.

Катакомбы – это, в принципе, какая-то удивительная революция времени в архитектуре. Потому что, я еще раз говорю, во всякой архитектуре всегда было время накопления. И во всякой житейской архитектуре есть время накопления, когда мы точно делаем этажи, последовательно строим и знаем, когда у нас грядет пенсия.

А тут всё другое, там было ощущение, что настоящее и будущее слились в один кусок. И появилась обратная ситуация: то есть в катакомбах кисть художника практически заклинала стены, она сама стала конструкцией.

То есть рисунок художника стал конструкцией, а всё остальное упразднялось — все эти четыре стиля древнего Рима. И появилось так называемое «провисание античности».

Именно тогда возникли какие-то странные ситуации, когда в первой скульптуре Константина Великого развернулись все эти лобные части. Именно тогда всё стало разворачиваться, тогда стала потихонечку срабатывать замечательная византийская традиция изображать портретируемого в три четверти. В принципе – это изменение времени, потому что какое время, такое и искусство – это очень важно.

Что такое время? Какое-нибудь медленное отложение осадков в Иране или, вернее, в Китае – когда время медленно оседает – это принципиально другое, не европейское время. Я просто рассказываю, насколько всё это связано и с материалами. Скажем, про Азию: не хочу сказать, что глина на них повлияла, но у них принципиально иной менталитет.

Поэтому азиатская архитектура, скажем иранская, может себе позволить сделать какой-нибудь деревянный архитрав, сверху на него положить глиняный саман, а потом вдруг, ни с того ни с сего, приложить камень или что угодно. С точки зрения европейского архитектора – это просто сумасшествие.

Горизонтальное перекрытие между колоннами. Архитрав базилики Сан-Сальваторе, Сполето, Италия. Фото Википедия.

Но у нас есть такие маленькие беды. Современные профессиональные архитекторы, которые могут сделать профессиональные переходы между своими работами и эскизами, в этот момент теряют нечто важное. Особенно ярко это видно, если они берут большую, глубоко знаковую форму, которая давно находится в сразу очень разных степенях, например, арку или купол.

Аверинцев когда-то говорил о том, что вообще всё византийское искусство лежит между степенью и превосходной степенью: стол – престол, арка – это уже образ Преображения, потому что она держит замковый камень, который ни на чем не держится, кроме как на своих собратьях.

И вот, когда вдруг применяется бетонный ригель, который делает возможным пролет в десять-пятнадцать метров, когда разные формы начинают участвовать в современной архитектуре одновременно, то получается некоторый архитектурный цинизм, когда они друг друга оплевывают и воспаляют.

Вот в чём проблема, но чтобы это понять, надо знать особенности отражения психологии человека в архитектуре разных эпох и в материалах, которые тогда использовались. Но это очень трудно.

Разница между древними и современными храмами: проживание символа

Что касается современных храмовых проектов… Помню один из храмов, где наверху был сделан такой световой барабан. Более того, мы подъезжаем, и вдруг окна в нём начинают сверкать самым холодным свечением, какое только может быть. Потом мы застали создателя этого проекта за работой, он устраивал в обкладке барабана светодиоды. Я спросил его, зачем он это делает?

Первое, что я заметил, было: настоящее золото, которое там было в отделке, в подобном освещении перестало быть золотом. Оно обессилело, стало каким-то аквариумным рефлексом, перестало быть золотым и стало зелёным. Чувство золота было убито начисто.

Можно сравнить этого современного мастера с его древним коллегой –профессионалом, который делал окна в Равенне из оникса. Вот они передают именно золото, потому что оникс прозрачный, а во внутреннем интерьере золота много. И там этого «аквариумного» эффекта нет, там все на месте.

Тут есть два момента, для меня крайне важных. С одной стороны, верхняя часть храма очень значима. Поскольку мы все-таки находимся не на небе, а в контексте какого-то пространства, там обычно происходит система смещения ориентиров. Если их привести полностью – будет целый доклад.

Но в древних фресках такое смещение всегда очень заметно. Например, в маленьких храмах Сванетии фигуры, окружающие Спасителя, всегда стоят под 90 градусов. Так же и в катакомбных росписях. Когда я делаю Преображение, то смещаю все фигуры, мне обязательно надо сбить систему координат. Опять же, вспомните систему вертикали, но накладка её на криволинейное пространство тоже сбивает систему.

С другой стороны, надо сбить пространство, поскольку Преображение – это то, что нельзя назвать.

У нас существуют разные системы рефлексии, понимания пространства, иногда какие-то бытовые. Вот, например, вы едете на эскалаторе в метро, и он вдруг остановился. У вас начинает немножко кружиться голова. Просто вы привыкли, что эскалатор движется, у вас незаметно нарабатывается привычка к этому ходу. И если вдруг эскалатор стоит, для вас это сразу чувствуется.

Обычно я привожу пример: венецианский Сан-Марко, где дни творения – это концентрические круги росписи. Бывает, что фантасты иногда вдруг предвидят что-то. Там произошло обратное. Там художник увидел то, что потом в начале XX века сформулировал Пьер Тейяр де Шарден, который сказал, что творение – это расширение мира, что первый день творения был минус в какой-то безумной степени, взрыв. И вдруг смотришь – в XI веке в Сан-Марко это так и показано, там есть это ощущение.

Эта система композиции времени, время там решено как конструкция. После этих концентрических кругов мы забываем про конструкцию храма — мы забываем о болоте, о торцах дерева, вбитого в болото. Мы видим, что храм очень крепко стоит – не потому что он физически крепкий, а потому что увиденное нами очень убедительно.

Получается, что у художника, который это рисовал, была система импровизации в реальности. То есть, грубо говоря, если он видит какой-либо символ, он его проводит сквозь реальность и доказывает своим опытом, всеми делами. В этом разница между современным храмостроением и древним.

Храмы и пятиэтажки: образ в материале

Я не хочу допустить ни одного плевка в сторону современных художников. Просто я говорю: у них система простая – они сначала делают проект, и потом верят только этому проекту. У них нет собственно реальной импровизации в архитектуре. Они всё заранее придумывают, а потом все это осуществляют, и считают, что так и надо. И поэтому получаются модели в натуральную величину.

Они не входят в систему реальности, как не входили хрущевские пятиэтажки. То есть в тех позициях, где нет импровизации, нет протяженности жизни во времени, в них сразу нет и времени.

Почему с бетоном мы всё так тяжело очень усваиваем? Потому что он литой — он отлился и загерметизировался, в нём нет развития времени. Конечно, от бетона отказываться нельзя, но его надо как-то перерабатывать. Например, так, как делал Корбюзье – придавал ему свойства других материалов. Кровлю сделал подобием камыша – и она придала бетону какую-то пластику, это важно.

Смысл того, что я пытаюсь сказать, простой. Материалы, которые жили и были задолго до нас, того же происхождения, что и весь мир. Значит, в них есть образы. В материале есть образ, который существовал еще до нашего рождения; мы еще не родились, а образ этих материалов был. И, соответственно, мы опираемся на образы, которые уже есть в материалах, мы их используем. Это очень важно, потому что получается, что на большое творение мы накладываем своё маленькое творчество, мы его конкретизируем.

Что значит маленькое творчество и большое творение? Вот, скажем, конха в храмах – уже изобразительна, в ней уже содержится идея многоочия, художник просто все чуть-чуть конкретизирует.

Что значит конкретизирует? Если мы смотрим на рисунки Рембрандта, то те места, которые не зарисованы, все живут той же основной темой, они все – принадлежность. Даже там, где карандаш не касается бумаги, кусок уже принадлежит теме. То есть, в идеале художник передает ответственность за несение образа материалу. Вот в этом материале он видит тот образ, который хочет сделать. И делает его способами этого материала.

Неплакатное искусство: красный – это зелёный

Есть академическая мысль, что художник, рисуя карандашом, рисует линии; художник, который рисует кистью, в этот момент рисует кистью; художник, который рисует камнем, – рисует камнем. Понимаете, как интересно.

Что это означает? То есть, новоначальный художник придет и начнет очень аккуратно выкладывать камешки, а смысл не в этом. Художник, у которого есть опыт, смотрит, как один материал влияет на другой, потому что влияние – удивительная вещь.

Я преподаю в Суриковском институте, и своим студентам даю очень простое задание. Мы берем два сближенных цвета – один и второй, – и кажется, что никакой разницы нет. И вот только в каком-то материале, когда это разрастается, они вдруг покажут разницу, и это очень важно.

Получается: если мы делаем маленький эскиз, когда мы его увеличим, нам его надо заново перечувствовать и переосмыслить. Механически его нельзя увеличить, он уже будет другой.

То есть, если мы применяем какой-то цвет, в работе этот цвет может расцвести, иногда умереть, иногда перекрывается в жертву другому цвету, и поэтому получается очень сложная позиция. Это развитие композиции – очень интересная штука.

Я всегда привожу примеры, скажем из Роберта Фалька, которому надо чтобы окончательный цвет, был, скажем, красноватый. Но он к нему подбирается через зеленый, и зеленый в соотношении со всеми окружающими цветами, в конце концов, показывает, что это красный.

В этом отличие живописи от светофора, который говорит: «Вот я вам красный показал, или зеленый». К сожалению, современные художники очень часто демонстрируют «светофорную систему». А нам надо пригласить человека в храм, чтобы с его участием показать ему образ, – с участием самого человека, который пришел в храм.

Мы не занимаемся плакатным искусством, мы же не говорим: «Вступай в красную армию». Когда мы его приглашаем, мы должны создать то поле тишины, в которое человек, если ему будет угодно, может войти. Мы ему должны дать то пространство, в которое можем его пригласить. И если мы не можем пригласить человека в какое-то пространство, то это наша беда.

Импровизация в архитектуре – опыт реальности

Мы плохо применяем наш старый опыт, и нам трудно понять опыт другой. Первым делом, существует мемориальный опыт – про это мы с вами уже договорились, это когда был какой-то период – раннехристианский, готика, романское искусство. Это мемориальный опыт, которым мы можем обмениваться.

Есть еще другой опыт, который мы приобретаем на протяжении нашей жизни, — мы можем его взять из книг, а можем из своих впечатлений. Филологи занимались подробно: в некоторых культурах человек, говоривший о прошедшем, свидетелем которого он был, использовал другую форму глагола, чем когда говорил о чём-то с чужих слов.

Поэтому мы, увы, не расставляем в храме сети, хитроумные китайские схемы, которые почти невидимы. Мы не создаём там поля реальности.

Реальность обладает свободой, и когда развивается система импровизации, она доказывает свою реальность только тем, что может иметь десятки разных вариантов развития проекта, который находится в точке реальности. Как сказано о Христе в Евангелии: «Он говорит, как власть имеющий». Власть имеющий может говорить очень по-разному, но всегда будет говорить из точки реальности, а не от заранее заданного проекта.

Современный человек: потеря ощущения и боязнь реальности

Как ощущает это художник, я не знаю, я просто говорю, как это ощущаю я. А художники все разные, они могут ощущать по-разному.

У нас тут была презентация книги «Дары», замечательная книжка – альманах такой. Там были люди всех сословий. Был такой человек, назовем его «традиционалист». И по его речи было ощущение, что он завтра может смело идти в бой. А другая говорила, что ходит в церковь, но занимается светским станковым искусством. Третий… ну, каждый по-своему высказался.

И я думал: а есть ли общее пространство, которое могло бы их всех объединить? Потому что объединить их практически ничем невозможно – такого пространства не видно. Все декларируют своё. На многих современных конференциях я наблюдал такое: человек отчитал свой доклад и сразу уходит, потому что его больше ничего не интересует. Это же качество применимо сейчас и по поводу устроения современного храма.

Наверное, первое, чему надо научиться, — говорить только о том, что действительно дано тебе в опыте, то есть не превышать. Я имею ввиду: если мы знаем в жизни, что такое кислород, то не будем говорить о стратосфере, о которой знают ученые, а я лично не знаю. Мы не можем сейчас войти в психологию людей средних веков. Я только знаю, что они были очень синтетичны, и что это сейчас отсутствует.

У нас произошла такая невидимая революция, когда открытая технология сменилось закрытой. Что такое закрытая технология? Это когда можно одну и ту же вещь сделать разными путями.

Открытая технология была сто лет назад: скажем, какой-либо рабочий или крестьянин строит деревянный дом, и у них с заказчиком одинаковое представление о технологии. Он знает, сколько надо сильных, жестких ударов топором, чтобы сделать сруб, то есть его никак другим способом не сделаешь. Это и называется пространством открытой технологии.

В принципе, конечно, лукавства в архитектуре были всегда, потому что Рим по отношению к Греции уже довольно лукавый, и даже сама Греция тоже лукавила. Если посмотреть, то, скажем, те же колонны на Сицилии в два раза выше, чем в континентальной Греции. Там уже появлялись очень сложные ходы, их можно объяснять, но вопрос далеко уйдет. Главное, что я хочу сказать – мы утеряли чувство открытого технологического пространства.

Современный человек утратил свой опыт реальности. Он начинает знакомиться с самыми первыми образами, скажем с зайчиками, через рисунки, через мультики или еще через что-нибудь. Нет касания с действительностью – это основная беда, не только храмового искусства, вообще любого молодого человека. Он не знает, что такое реальность, это удивительно.

А если он ее видит, то начинает ее бояться. Потому что не дает она ему права войти в нее. Современный человек, в основном, имеет защитную реакцию на реальность, я это тысячу раз замечал.

Я с дочкой когда-то ездил по Македонии. Она хорошо знает английский и внутри каких-нибудь звездных гостиниц ориентируется прекрасно. А где-нибудь в дремучей Македонии какой-то местный парень берется помочь обменять валюту, и она уже боится этого пространства.

Если применить это в искусстве… Был всемирно известный Пауль Клее – немецкий художник. Он заинтересовался мозаикой, но опыты с ней производил масляной живописью. И однажды где-то на Ближнем Востоке он увидел, как местные люди традиционно занимались мозаикой, — просто делали бесхитростную мозаику, ещё с античных времен. А он ее вознес в степень некоторого собирательного образа и пытался делать какие-нибудь опыты по поводу мозаики в масляных красках.

Потеря контекста: циничные арки и мемориальные храмы

Я говорю о контексте, что это – не только какие-то исторические даты. Контекст – это разница в мышлении, она бывает даже возрастная. А мы не принимаем это во внимание.

Для нас профессионал – это тот, кто удачно сделал операцию, а то, что он сделал эту операцию в обратную сторону – неважно. Или архитектор – тот, кто построил дом и получил премию. Но бывает, что он при этом испортил весь контекст.

Вот, скажем Сванетия. Маленькая страна, но когда появился туристский бум, там какой-то западный архитектор построил пансионат. Он получил премию, но он испортил всю природу тем самым.

Представляете, в Иерусалиме возьмут и построят какой-нибудь небоскреб. Как это? Это профессионализм или нет? Это уже вопрос.

А бывает то же самое, только не в таких грубых формах. Потому что, скажем, берут, архитектурный элемент, а получается пародия. Я сейчас вам очень интересную мысль скажу: арки могут быть циничные, гротесковые. Формально это может быть, не знаю, готика. Но это всё каскадом выливается, и, как ни странно, подсознательно на человека влияет. Он не знает, что на него действует, но чувствует, что дырка в бетоне точно напоминает дырку в сыре, сделанную мышкой, один к одному. И это мироустройство нас все время смущает.

И мы так ворочаемся на этих шелковых простынях, как будто у нас бессонница, не можем никак вообще угомониться от этого ощущения. Так может действовать потеря в масштабе. Если взять храм в Тарусе, там вокруг храма сделано мощение, положен камень, и оказывается, что он попадает в масштаб такого скромного, провинциального храма. Но если из него сделать какой-нибудь кафедральный собор, то там он будет неуместен.

Я был в Армении, там был пастух, который пас овец в красной нейлоновой рубашке, и это не шло ни к нему, ни к месту. Так же бывает, когда какая-нибудь столица нуждается в притоке больших толп туристов, начинает думать, что они любят, и теряет свою самобытность.

Я смотрю на Тбилиси: там сделали какой-то мост времен Саакашвили, и безумно испортили вид. И там поставили кафедральный собор. Я очень уважаю католикоса Илию Второго, но этот собор нарушает масштаб, он «съел» глубокую историю. На том холме, где он стоит, была глубокая археология. И вдруг – просторы, как у нас на Поклонной горе, где эти метры вытеснены локтями социализма. Чистый мемориал такой, ничего там нет.

Историю нельзя купить: Туркмения

Ощущать реальность мы можем очень по-разному. Есть такая страна, называется Туркмения. Я просто знаю её со времен, когда там всё заполнял горизонт, – потому что я занимался этнографией, а народ был кочевой.

Так вот, там было много разных катаклизмов. Было одно землетрясение еще в 30-ые годы, которое особо ни на чем не сказалось, потому что крыши тогда все были камышовые. Урона большого не было.

А потом началось всякое образование, и в 70-ые годы был архитектор Ахметов, он решил сделать Ашхабад сразу супермодной столицей, и призвал таких, с его точки зрения, очень модных скульпторов, как Эрнст Неизвестный. В итоге там даже газетные киоски были сделаны в бетоне, все было сделано в литом бетоне на километры.

И вот километр от центра мы едем по бетонной дороге, а потом сразу начинаются пустыни. Причем, было интересное свойство: таксисты во все стороны брали рубль, они не видели километража. Для них было всё равно, далеко или близко, — всё равно рубль, куда бы ты ни ехал. Это менталитет.

Что было дальше? Сейчас уже другой период, бетон может и отменили, я там не был, но Туркменбаши стал строить какие-то павильоны невероятно значительного типа. Грубо говоря, это был новый отсчет времени, событий, – отец народов. И что интересно: сколько бы он ни вкладывал денег, кроме павильонов он ничего сделать не может. Оказывается, купить историю — никак невозможно.

Оказывается, время, о котором я все время говорю – есть. Я просто рассказываю такие тонкие физические опыты, когда мы должны эту микрочастицу поймать. Я просто хочу ее показать разными косвенными способами.

Художник и материал: двадцать свойств камня

Опыт общения с материалами приобретается многими годами. Это – то бесконечное ежесекундное общение с реальностью, которое дает систему соотношений того, что мы видим.

Опытный художник видит в камне двадцать разных свойств: фактуру, гибкость, кристаллизацию, вибрируемость по цвету, по светооотражению, светопоглощению, брахатность, блеск. То есть, реально, можно назвать двадцать характеристик.

И соответственно, когда мы что-то делаем, мы делаем так, чтобы одно влияло на другое. Здесь та же самая работа, что и в творчестве поэта, когда одно слово влияет на все остальные.

В принципе художник относится к материалам, как к свободно располагающейся куче, из которой он может выбрать кирпич. У меня же видите, какие материалы — они из разных времен. Могу рассказать, где эти материалы достаются.

Когда я работал в Равенне, там поколение за поколением были художники, которые занимались копиями Равеннских мозаик, целые густые фамилии. Когда глава семьи умирал, у него оставались тонны старой смальты. И тогда вдова или близкие продавали эту смальту. Я у них покупал.

Это была смальта, скажем, XVIII века. А в XVIII веке в смальте видели философский камень, там у них был совсем другой подход.

А потом появилась смальта переходного периода, в неё стали добавлять свинец, она перестала быть воздушной, когда камень был дымчатый, это ощущение потихонечку стало исчезать. А теперь есть такой Исмаил Ахметов, который делает смальту наполовину из пластмассы за 3 секунды, она обладает совсем другими свойствами.

И получается: когда я набираю все смальты, камни и прочее, то начинаю на них смотреть не с точки зрения реликвария, достоинства. Я просто смотрю на главную мысль в этой работе.

То есть, грубо говоря, мне надо ослабить зрение, чтобы оно обладало очень широким, свободным, рассеянным, созерцательным взглядом, чтобы вспоминалось, что у меня есть. Но не методом перечисления, художник работает иначе.

Есть композиции, которые строятся на теме фриза, перечисления — одна фигура, вторая, третья; так делает, скажем, архитектор со своими колоннами. Художник может взять и увидеть две-три колонны одновременно, их сплав.

Композиция сводится к тому, как художник владеет тем мотивом, который составляет его внутреннее событие, и как он воплощается в реальность. Этот незримый переход — от его субъективного отображения, которое никому невидимо, до объекта, который он воплощает в жизнь. И этот объект кто-то принимает, а кто-то не принимает. Эта тайна и есть самая интересная.

Зритель уходит за художником. Два примера

Два примера. Один я поймал здесь, тут был один такой заказчик, он дал свой заказ, потом мы сели чай пить, и он вдруг рассказал, как он крестился. И рассказ меня поразил, потому что он крестился, когда в Третьяковке увидел одну картину. Вы бы никогда не догадались: картина Бориса Мусатова «У водоёма». И потом он стал батюшкой.

Я просто хочу сказать, это прекрасный пример точности образа, того, что с ним стало очень просто разговаривать. Оказывается, это такая позиция, которая не дает нигде никакого скольжения, она создает пространство, в котором мы делаемся очень близкими.

Для чего я студентам такую идею рассказываю? Потому что у них проблема, как сделать живопись, чтобы она не была плакатом или чем-то условным. Что такое точность? Вот говорят, что грех – это неточность, сразу видно всё.

Еще я им рассказываю, как создается композиция, на примере Ганса Христиана Андерсена. Совершенно уникальный пример, потому что он переводит вовне свое внутреннее пространство, и мы начинаем его разделять.

Я брал такую смешную сказку, называется «Ганс Чурбан». Там сюжет очень простой: три брата, младший, естественно, дурак. А старшие услышали, что объявлен конкурс на жениховство у принцессы, и готовятся. Один прочитал все копенгагенские газеты за год, другой изучил все законодательство, юриспруденцию, явно ребята подготовились. И когда Ганс спросил у отца, куда же поскакали братья, он сказал, что есть такое интересное задание. И Ганс сказал, что ему тоже интересно, сел на осла и поехал.

И он едет, он очень активен к жизни. Может быть, была весна, кругом грязь, и он удивляется, какая же красивая, жирная и сочная грязь, и набирает в карманы этой грязи. Дальше он находит какую-то ржавую подкову, и тоже ею восхищается, тоже сует в карман. Ещё в конце какую-то мертвую ворону подхватывает.

Приезжает, а там очередь, и сцена такая: принцесса устала отказывать, потому что каждый приходит и говорит: “Почему у вас так жарко?”. Она отвечает: “Это мы цыплят жарим”. После чего все заготовки у всех заканчиваются, и никто не знает, как дальше продолжить.

Приходит Ганс, и после такого стандартного обмена репликами восклицает:

– Как же это замечательно, значит, я тоже могу поджарить свою птичку! – и достает ворону.

– А на чем же вы будете жарить? – Он достает подкову.

– Может, у вас и соус есть?

– Да, за этим делом не станет.

И здесь есть ассоциация – «за словом в карман не полезет». Он лезет в карман и достает грязь.

И тут принцесса пытается его припечатать, говорит:

– Ганс, высокие люди, ученые, сейчас записывают каждое ваше движение и каждое ваше слово.

– Это дело поправимое, – отвечает он и начинает остатками грязи мазать им лица.

Казалось бы, такой финал замечательный. И если так по нормальному рассуждать, Ганс должен стать королем, хотя поведение у него явно далеко не лучшее. Но при этом нас уже уводит поэзия автора, и мы начинаем смотреть на героя его глазами. Вот как интересно разветвляются эти две позиции.

О значении контекста, «виртуальных храмах» и ситуации, когда культуры слишком много и архитектуре как предвестнице сумасшествия

Наверное, когда строился Исаакиевский собор, напрягалась вся империя, и он делался трудно. А делался он для того, чтобы поразить зрителя.

Или вот я еду по Риму, который был измордован Муссолини: он сломал древний район Трастевере и проложил свою Виа Коломбо. В историю современных искусств попали его квадратные формы и мозаики его времени на вокзале в Милане, или его общежития для Кардиналов. Он решил как бы миновать Возрождение и сделать переход сразу от первого века.

И вдруг лет пятнадцать тому назад с левой стороны от этой Виа Коломбо появилась церковь из пивных контейнеров… Я начинаю смотреть, что такое контекст. Опять же, можно сказать: «Ой, я этого не вижу, я пошел». А можно спросить: «Почему возникло то или иное здание, почему оно такое?»

Я долго в Италии жил и работал. Во-первых, там было одно время, когда эталоном для них был наш Маяковский. Они были чересчур обременены культурой, она настолько забилась, что не было дальнейшего поля для развития, и надо было ее разрушить.

Поэтому часто северная Италия стала ориентироваться вообще на Германию, иногда с не очень приятным вкусом, и такое бывает. Это же контексты, живая вещь, и очень важная.

У меня есть одна ученица. И вот для маленькой американской церкви, у которой нет больших денег, и которая где-то на старом заброшенном заводе просто взяла два цеха, ей нужно было сделать православный храм. И какой стиль следовало ей выбрать? Ведь что-то такое традиционное, многоэтажное, кафедральное из подобного помещения не сделаешь. И я знаю много храмов за рубежом, которые исходили из той ситуации, в которой были.

Скажем, была такая княгиня Чернышева, которая в 1926 году из своего особняка взяла и сделала храм. Разобрала восточную стену, достроила алтарь. Высота там – шесть метров; короче, получился храм, которой был встроен в трехэтажный дом. Она сделала всё, что она могла там сделать. Она не могла возвести там ни барабана, ни каких-то луковиц – ничего этого нет. Это и есть очень важное свойство художника – быть контекстным к тем обстоятельствам, в которые он попадает.

Что являет великий пример самой Церкви? Если человек умирает, к нему приходит священник, и тут кафедральный собор не нужен, он и причастит дома, и все сделает. И в этом, мне кажется, есть правда. «Не надо делать, как всегда, но только лучше» – это такой лозунг эпохи модерна.

У меня было много бесед, на которых я себя весьма серьёзно уронил в глазах великих людей тем, что вдруг начинал вспоминать Георгия Вагнера, историка искусства. По его словам в средние века в московском градостроительстве был закон: никто не имел права возвысить храм выше патриаршего или владычного. Всё-таки была какая-то регламентация.

Сейчас, пожалуйста, делается, что угодно. И получается гротеск, на который мы смотрим, как на виртуальное пространство, которое нам предлагает киноиндустрия или телевидение. Оно же и расшифровывается, как виртуальное пространство, — такое болотце, в котором можно завязнуть. За ним никто не видит дальнейшего хода, там нет пространства свободы. То есть, серьезного человека с его душой туда пригласить невозможно, ему там негде быть. С храмом тоже такие вещи можно сделать запросто, такие виртуальные храмы.

Я помню, когда в 1989 году в Манеже был конкурс на храм на Поклонной горе, то его предлагали сделать из прожекторов, из хрусталя… Потом потихонечку появились уже какие-то замечательные предложения сделать типовой, сельский храм на триста посадочных мест. Эволюция этого очень хорошо прослеживается, и она идет.

Я смотрел много разных столиц, начиная с той же Праги, Рима, Иерусалима, Афин, Парижа. И, конечно, от каждой есть какое-то очень сильное ощущение. Или, например, от Гамбурга, который был безумно разрушен. И там остались эти старые, страшные довоенные гнилые зубы, потому что, надо сказать, немецкая архитектура перехода от XIX к XX веку иногда была страшна.

Для меня это – предтеча фашизма, она потеряла связь с миром, обмена не случилось. Она чудовищная, но это просто заболевание интеллектуального народа, и его хорошо видно было по архитектуре, которая была за двадцать пять лет до прихода Гитлера. То есть, предвестники сумасшествия появляются задолго, предупреждая нас; другое дело, что мы не чутки к этому.

О русской культуре: постисторизме, сибирских реках, значении контекста и ненаследниках Древней Руси

У России есть одно «замечательное» качество, она больше всего уничтожает все свои исторические явления, просто последовательно.

Самое сильное мое впечатление было во времена Андрея Владимировича Иконникова. Я как-то прочитал лекцию в Академии архитектуры по поводу архитектурной импровизации. Он меня сразу сделал советником академии, и мы выехали на юбилейное заседание в Нижний Новгород.

А Нижний Новгород – это, с моей точки зрения, такое замечательное сердце России. Оно не политизированное, и там все процессы развивались наиболее естественно. Это место покоится в самом центре большой горячей печки, в которой такое блаженство, когда не знаешь, где граница.

И мы смотрели на эти деревянные домики, которые корчились, как трупики лягушек на солнце, потому что было видно, что они все умирают, но ничего нельзя сделать. Сидят ряды академиков — а что они сделают! Государству это не нужно, новым русским это не нужно, и сохранить никакими способами невозможно.

И появляется этот момент, я не знаю, как его назвать, его никак не определишь. То есть, если я скажу, что это постисторизм, это было бы точно, но многие понимают этот термин несколько тотально.

Постисторизм – это какой-то рубеж, после которого происходит полное омертвление ткани. Даже эти каменные узоры, которые на храмах Нижнего. Они бесподобные, самые свободные, совершенно не политизированные, и всё это уходит в прошлое.

Но история Нижнего обошлась с ним так, что Кремль был вытеснен на окраину города. И потом уже его доукомплектовали пушкой, которая грозит в сторону Берлина: всё, как полагается. Украшение такое – мемориальное завершение.

У нас какой-то странный менталитет. У него есть свойство сибирских рек, которые каждый год могут поворачивать свое течение на несколько километров в разные стороны и разливаться неизвестно как. Ключевский очень интересно на эти темы писал – про первые колхозы времен отходнического земледелия. Одни посеяли, другие пришли – «чего там?» А стабильного хозяйства, по его утверждению, не было.

Когда наука пришла к идее полураспада – это великая идея, она вот о чем. Допустим, мы с вами приезжаем в город Рим, и с ума сходим оттого, насколько он прекрасен. Но находится человек, который говорит: вот если бы вы были пятьдесят лет тому назад, то вы бы увидели, что такое Рим. И то же самое можно сказать по поводу почти любого места.

Я поэтому никогда не хочу что-либо говорить окончательно, потому что всё очень контекстно. Приведу вам такой замечательный пример: сейчас открылся новый музей, который находится в трёхстах метрах от Нового Иерусалима. Он очень здорово построен, замечательный архитектор, и он в интерьер в качестве объектов поставил колонны, которые были откуда-то изъяты археологическим путем. Сразу вам скажу, что эти колонны ничуть не хуже античных, и они там вообще представляют из себя самый серьезный экспонат.

Это крайне интересное явление. Это примерно, как солдат из сказки «Огниво» выбрасывал медь и менял её на серебро, а потом серебро на золото. Потому что если вокруг тебя бесконечное барокко или бесконечный XIX век, то ты начинаешь что-то для себя выбирать. А в другом месте, единственный барочный храм может стать центром. Бумажная иконка в одном месте сыграет очень важную роль, в другом месте будет чуть ли не мусором.

Здесь не идет разговор, что это лучше того, а то лучше этого, все относительно.

Дальше. Была выставка, которую сделал замечательный сотрудник Третьяковки, Левон Нерсесян, она называлась «Русь золотая». Я её воспринимаю как потрясающий нежный, романтичный плач по тому, чего мы больше уже не наследники.

Изысканнейшая домонгольская выставка. Мы сейчас не обладаем тем менталитетом, чтобы говорить, что это наше наследие, оно уже отъехало от нас. Я не знаю сейчас ни одного человека, который мог бы быть наследником этого, ни одного.

По поводу нашей реставрации

У нас с вами есть очень страшная беда. Под видом реставрации насаждаются непонятные масляные живописи каких-то дореволюционных алкоголиков. Из них берутся образцы, и их начинают множить по храмам с печатью реставрации.

В то же время реставрация как метод себя практически нигде не доказала. Можно сейчас пойти по Кадашевским. Всё, что там было XVII века, арочное, снаружи вы примете не знаю, за что. Там не видно этого XVII века, я вам просто покажу дома, которые были XVII века, а сейчас вы их не узнаете, потому что основа такая: всё сломать и заново выстроить.

Я помню, перед перестройкой, когда я работал на монументальном комбинате, к нам пришла интересная заявка по поводу того, что в Звенигороде надо воссоздать интерьер какого-то века. И вот они заказывают чернильницы, мебель, и так далее. Ужас этого заказа меня с ума свел.

Я расскажу, что это такое – реставрация. Скажем, берем нейтральную какую-нибудь Бухару, где есть много чего. Там была построена фабрика, которая делала эти голубые кусочки для реставрации куполов. Эта фабричка оказалась бессмертной, потому что уже все отреставрировали, а закрыть не могут. И она начинает выпускать какую-то майолику для сувенирных лавок, начинает множить и растворять в себе подлинники. Вот что происходит.

И это очень серьезное явление. У нас по отношению к культуре пока нет ясной и точной позиции. Вообще идея реставрации у нас всё время шла задним ходом, передом назад. Со времен посещения императором Киева, когда он заметил, что древнее надо сохранить. И реставратором был назначен господин Солнцев, который набрал еще такую же армию, которая начала с того, что стала уничтожать всё. Ну, а потом были большие достижения.

Скажем, в 1913 году стали реставрировать Спасо-Мирожский монастырь. Укрепляли фрески таким вечным методом, казеином, один раз и навсегда. Конечно, сломали весь колорит, и конечно, это не подлежит уже никакой реставрации.

Проходит семьдесят лет, и у Союза реставраторов появляется теоретическая формула, что же хочет делать реставрация. Оказывается, реставрация хочет сохранить авторский след, и для этого надо не применять жестких материалов, а постоянно применять сменяемые, то есть делать режимную реставрацию. И это — страшная вещь.

По-моему, вместо этого надо вырабатывать план, надо организовывать ответственные профессиональные круги, больше ничего. Вместо этого они пока только распыляются.

Ничего другого не сделаешь, потому что, вспомните, сколько было разных университетских городов до революции, и что они дали. А что происходило дальше, вы всё знаете прекрасно.

Это пока всё очень печально, особенно состояние культуры. Культура – это, по-моему, самая показательная область. Потому что состояние страны – это «женщины, дети, старики и культура».

Фото: Анна Гальперина