Александр Кравецкий: Церковнославянская письменность Средневековой Руси

Кравецкий Александр Геннадьевич, ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН им. В.В. Виноградова, руководитель Научного центра по изучению церковнославянского языка ИРЯ РАН.

Специалист по истории церковнославянского языка Нового времени и церковной истории.

Автор книг:

Церковнославянский язык. М., 1996; Изд. 5. М., 2012 (Соавт. А.А. Плетнева).

История церковнославянского языка в России (XIX–XX вв.). М., 2001. (Соавт. А.А. Плетнева).

Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). М., 2012

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. Том 1-3. М., 2001–2003 (Соавт. А.А. Плетнева, Гезела-Афанасия Шредер и Гюнтер Шульц)

Святитель Афанасий Ковровский. Биографический очерк. Владимир, 2007; Изд 2. Владимир, 2012

В прошлый раз мы говорили о начальном этапе истории церковнославянского языка, о деятельности Кирилла и Мефодия и о создании славянской письменности. Сегодня речь пойдет о церковнославянской письменности в Древней Руси, затем на следующей лекции мы поговорим о церковнославянском языке в синодальный период русской церковной истории и закончим цикл XX – началом XXI века.

Сегодняшняя тема – Древняя Русь. Но, прежде чем мы будем об этом говорить, – некоторое резюме того, о чем мы говорили в прошлый раз. Мне хочется, чтобы еще раз прозвучала мысль о том, что церковнославянский язык создавался не для одного какого-то конкретного славянского народа. Для всех славянских народов, которые пользовались церковнославянским языком, он был более или менее понятен, но не отождествлялся со своим родным разговорным языком. Созданный греками Кириллом и Мефодием на основе южнославянских диалектов, впервые этот язык использовался в Моравии, то есть у западных славян. Затем, уже впитав моравские элементы, славянская книжная традиция переходит в Болгарию к южным славянам, и затем на Русь к славянам восточным.

Перенесение книжной традиции из одного региона в другой означает, что в новом месте и в новой языковой среде начинает использоваться некоторый корпус текстов, в первую очередь текстов богослужебных, которые более-менее понятны носителям местных диалектов. Впрочем, что такое «понятность» для средневековья – вообще вопрос сложный, чуть позже мы об этом еще немножечко поговорим. Об исторических обстоятельствах крещения Руси и прихода туда церковнославянских текстов я буду говорить совсем коротко, потому что это тема необъятная и дискуссионная. Единственное, что несомненно и при этом существенно для нашей темы, – это то, что процесс появления и распространения этих текстов в Древней Руси был не единовременным. Говорить, что до 988 года, до крещения Руси князем Владимиром, ничего не было, а затем все вдруг появилось, нельзя.

Рассказ «Повести временных лет» о крещении Владимира объединяет сообщения о нескольких попытках проповеди христианства на территории Руси. Не факт, что все они имели место при князе Владимире, а не в более раннее время. Характерно, например, что когда Владимир читает «Символ веры», то он его читает в арианской редакции, по крайней мере «подобосущность» там присутствует, и понятно, что этот рассказ вошел из какого-то более раннего сюжета, связанного с миссионерской деятельностью на Руси, но явно до Владимира. Достоверно известно, что уже при Игоре (это 912–945 годы) в Киеве была христианская община и храм Илии на Подоле. В 954-955 гг. крещена княгиня Ольга. Под 983 годом «Повесть временных лет» сообщает об убийстве двух варягов-христиан. То есть какая-то христианская жизнь в Киеве до Владимира, несомненно, была.

Другое дело, что вопрос о том, на каком языке они служили, остается открытым. Это мог быть и греческий. Но и славянские книги, восходящие к кирилло-мефодиевской традиции, вполне могли сюда попасть. Но здесь мы можем только гадать, никакой достоверной информации у нас нет. Хотя косвенные свидетельства о присутствии церковнославянских текстов на Руси до Владимирова крещения все-таки имеются. Есть славянская версия договоров с греками 911, 944 и 972 годов. Славянский текст этих договоров вошел в летописи. Очевидно, что это перевод с греческого. Кем он был сделан – славянами, живущими в Византии или же в Киеве, – сказать сложно. Про один из этих текстов можно предположить, что его переводчики пользовались глаголической азбукой, потому что там характерные ошибки, которые бывают при переводе из глаголицы в кириллицу. В этих договорах упоминаются верительные грамоты. Опять же вопрос: на каком языке были составлены эти грамоты? Но это область догадок.

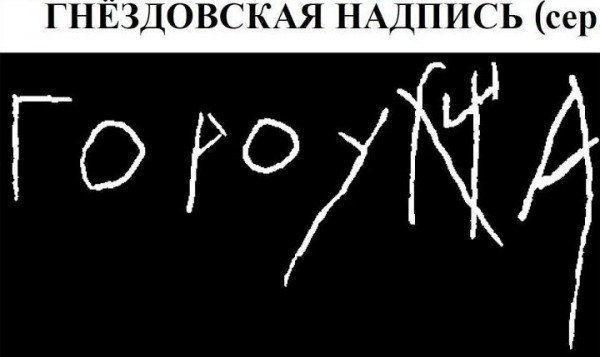

Существует одна надпись, относящаяся к X веку, надпись на глиняной корчаге. Версий чтения тут есть несколько: варианты «гороушна», то есть горчица, «гороуща», то есть горючее, еще какие-то. Если принять вариант «гороуща», то обращает на себя внимание тот факт, что здесь использована буква «щ», то есть надпись фиксирует славянскую огласовку, а не древнерусскую с «ч». Но для нас это не имеет принципиального значения. Важно, что существует кириллическая надпись Xвека на бытовом предмете. Это свидетельство какого-то бытования церковнославянских текстов и письменности до крещения.

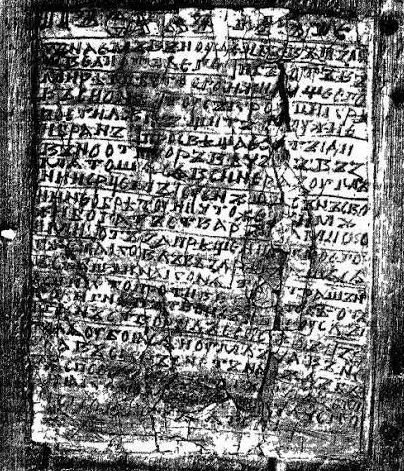

К периоду вскоре после крещения относятся обнаруженные в Новгороде деревянные дощечки с текстом Псалтири и с большим количеством фрагментов, которые прочитываются под псалтирным текстом. Для нашей темы эти дощечки интересны тем, что они явно использовались при обучении. На этих покрытых воском досочках писали, а затем стирали и писали вновь. Это предмет школьного обихода, относящийся к очень близкому к крещению времени.

Впрочем, ничего достоверного о степени распространения церковнославянских текстов до крещения мы сказать не можем. Но в 988 году все очевидно меняется. Тексты приходят на Русь, церковнославянский становится языком богослужения, и появляются предпосылки для превращения его в язык культуры. Скорость этого процесса, скорость распространения книг, скорость усвоения этих принесенных в Киев книг совершенно непонятна. Сразу после рассказа о Крещении «Повесть временных лет» сообщает о том, что князь Владимир собрал детей «нарочитой чади», то есть знатных людей, и отправил их учиться читать. Сообщается, что матери этих детей плакали о них, как о мертвых.

Здесь два существенных для нас момента. Во-первых, то, что одновременно с крещением начинается книжное обучение. Во-вторых, книжное обучение начинается с детей социальных верхов. По всей видимости, и распространение христианства, и христианское просвещение шли сверху вниз и об этом есть некоторые косвенные свидетельства. Например, совершенно очевидно, что венчание и свадьба в течение достаточно долгого времени воспринимались на Руси как действие, свойственное социальным верхам. Характерно, что в свадебных обрядах к молодоженам и гостям обращаются «князь», «княгиня», «бояре». Сейчас это сохранилось в известной детской игре «Бояре, а мы к вам пришли…». Это, конечно, косвенное свидетельство, как всегда бывает с вещами такого рода, но, тем не менее, это любопытно.

«Повесть временных лет» указывает, что при Ярославе, преемнике Владимира, началось переписывание книг. Вот в 1036 году читаем «Повесть временных лет»: «И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, – так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное».

Таким образом, 1036 год можно считать годом начала местной древнерусской книжной традиции. Книги переписываются, кого-то учат грамоте. Отдельный вопрос, насколько широко это было распространено и было ли распространено вообще. Поскольку книги приходят вместе с крещением, умение читать оказывается (теоретически) одной из христианских добродетелей. Насколько широко это умение читать было распространено и как вообще выглядело обучение грамоте? О том, как выглядело обучение грамоте, мы можем себе представить, потому что имеется большое количество позднейших свидетельств. Читать учили по складам, то есть сначала буквы назывались по именам, потом читался целый слог, а потом все слово: «буки-аз – ба»; «буки-людие-аз – бла». Слово «блаженъ» в процессе обучения читалось так: «буки-люди-аз – бла»; «живете-иже-наш-ер – блажен». Кстати, такая манера чтения оставалась в русском языке довольно долго, по крайней мере до конца XIX века. В литературе XIX веке встречается слово «словоерс» – название частицы «съ», прибавляемой к словам в некоторых ситуациях («хорошо-с», «понимаю-с», сделаем-с»). Слово «словоерс» представляет собой произношения по складам сочетания съ – слово-ер-с – словоерс».

Существует традиционное представление о домонгольской и послемонгольской Руси как о стране совершенно неграмотной. Это представление было поколеблено обнаружением в XX веке новгородских берестяных грамот – бытовых писем, написанных древними новгородцами. Очевидно, что людей, которые писали эти тексты, учили не писать, а читать, то есть это тексты, написанные людьми с пассивной грамотностью. В Новгороде уже откопана не одна сотня грамот, и будет наверняка раскопано еще больше, потому что раскопки произведены пока лишь в крохотной части тех мест, где они должны быть. Почему грамот много именно в Новгороде? Потому ли, что Новгород был каким-то особым грамотным местом, или же потому, что болотистая почва Новгорода не допускает бактерий, разлагающих бересту? Это вопрос открытый. Кроме Новгорода грамоты постепенно находят и в других местах – в Торжке, в Смоленске. Видимо, эта традиция бытового письма была достаточно широко распространена.

Теоретически опять же можно представить себе ситуацию, что элементарное обучение чтению (не письму, а чтению) было частью катехизации, частью начального христианского обучения. Но понятно, что это – гипотеза, которую невозможно опровергнуть и невозможно доказать, потому что никакой достоверной информации ни о катехизации, ни о проповеди в Древней Руси у нас нет. Пока это лишь умозрительные конструкции, имеющие такое же право на существование, как и утверждение о том, что Русь была темной и неграмотной. Доказательная сила примерно такая же.

Каким образом церковнославянский язык сосуществует с диалектом? По всей видимости, в бытовом общении церковнославянский язык никогда не использовался ни в Моравии, ни в Болгарии, ни в Древней Руси, разве что в позднейшем в семинарском фольклоре в каких-то пародийных ситуациях могли быть какие-то бытовые диалоги на этом языке. Поскольку церковнославянский приходит в Россию вместе с богослужением, то, естественно, возникает достаточно четкая дифференциация, ситуаций, когда используется диалект, живой язык, и когда используется церковнославянский. Условно говоря, с Богом мы говорим по-славянски, бытовое общение – по-русски. То есть церковнославянский воспринимается как функциональный стиль русского языка, используемый в определенной ситуации. Взаимоотношение примерно такое же, как когда человек, говорящий по-русски, начинает говорить на экономические или же на компьютерные темы, и сразу же процентов на шестьдесят лексика меняется, появляется огромное количество заимствований, восходящих к тем текстам, по которым данные области изучаются. При этом неактуальным, да и невозможным оказывается перевод, потому что перевод с высокого стиля на низкий воспринимается как пародия, иди даже кощунство. При таком способе сосуществования языков перевод оказывался невозможным.

В этой связи, любопытна проблема понимания. Есть такое общее место, что в Древней Руси церковнославянский был хорошо понятен, а потом язык менялся, и вот мы понимаем его все хуже и хуже. Это утверждение более чем сомнительно. Во-первых, для Средневековья вопрос таким образом не ставится. Потому что для нас понять значит пересказать своими словами. Как мы проверяем, понял ли кто-то? Просим перефразировать. Для Средневековья понимать означало, скорее, уметь воспроизвести. Собственно, обучение грамоте и позже, в XVII, XVIII и даже в XIX веке, традиционно строилось на заучивании текстов. То есть человек заучивал букварь, Часослов, Псалтирь и знал наизусть эти тексты, которые были инкорпорированы в богослужение. И естественно, что человеку, знающему Псалтирь, воспринять богослужение достаточно легко. Насколько он в состоянии его толковать – вопрос отдельный, думаю, что скорее нет, чем да.

Еще один вопрос – какие книги имели хождение в Древней Руси. Вот здесь наше обиходное представление, основывающееся на курсе истории древнерусской литературы, с реальностью не особенно совпадает, потому что если мы возьмем каталоги дошедших до наших дней рукописей, то обнаружим огромное количество Евангелий, поменьше Псалтирей, еще меньше Служебников и Требников. И единицы летописей и, собственно, всех тех литературных памятников, по которым мы изучаем древнерусскую литературу. Можно более-менее уверенно говорить, что древнерусский человек представлял текст Псалтири и Часослова, но вот вероятность того, что он представлял себе текст летописи или «Слова о полку Игореве», очень невелика. В этом тоже себе надо отдавать отчет, когда мы составляем представление о языковой компетенции и о круге чтения жителей средневековой Руси по памятникам древнерусской литературы. Это примерно то же самое, как представлять себе круг чтения человека начала XX века по Велимиру Хлебникову. Да, это выдающиеся, интересные и так далее, и так далее тексты, но едва ли они были массовым чтением, в отличие от богослужебных и вокругбогослужебных текстов.

Вторая проблема, о которой хочется упомянуть вкратце, – это переписывание книг, ручной способ копирования. Все, кто в свое время читал самиздатовские копии, прекрасно помнят, какое количество опечаток, ошибок в эти тексты попадает при копировании. Естественно, при ручном копировании с рукописями должно происходить то же самое, поскольку рукопись копируется, потом копия, уже с ошибками, становится оригиналом, и дальше текст должен в процессе переписывания портиться. Эта проблема была довольно быстро осознана. Не только на Руси, но и в других странах, где книги переписывались от руки, возникли различные техники для того, чтобы избежать порчи текстов. Самое простое, когда при переписывании рукописи писец пользуется не одним оригиналом, а двумя. Соответственно, переписывает, поглядывая в другой, и, натыкаясь на разночтение, по крайней мере, задумывается над тем, что с этим делать, и выбирает вариант, который он считает правильным. Такая техника переписывания рукописей по отношению к книгам, которые копировались в большом количестве, очень хорошо видна при текстологических исследованиях, когда древнейшие рукописи обладают какими-то яркими чертами, а потом эти черты совершенно прихотливо расползаются по позднейшим рукописям. Примерно к возникновению книгопечатания тексты оказываются куда более стандартными и унифицированными, чем более старые, просто в результате того, что происходит такое стихийное редактирование и нивелирование. Понятно, что такой способ копирования и контроля за правильностью текста не мешал каким-то переосмыслениям и удалению от греческого оригинала. Идея о том, что в процессе бытования текс богослужебных книг был сильно испорчен, стала особенно популярной в послениконовское время, поскольку необходимость справы мотивировалась именно порчей текстов. Порча была, но все-таки не столь страшная, как это казалось.

Следует отметить, что по мере усвоения церковнославянской книжной традиции возникает потребность в рефлексии по ее поводу. Этот всплеск внимания к книгам и желание, с одной стороны, осмысления, а с другой стороны – редактирования и выверки пришелся на XV–XVI век. В это время становятся достаточно популярными (понятно, что популярность ограничивается узким кругом книжников) грамматические сочинения. Становится актуальной идея неслучайности орфографии, возникает желание приписать смысл использованию букв и надстрочных знаков. Поскольку кириллица ориентируется на греческий алфавит, здесь присутствует ряд избыточных знаков. Избыточными являются знаки ударения. В церковнославянском, так же, как и в русском, достаточно одного ударения, а здесь вслед за греческим ударения было три. Избыточны знаки придыхания, избыточны о-микрон и омега для передачи «о» и так далее.

В грамматических сочинениях XV–XVI веков делаются попытки объяснить, какой смысл за всем этим стоит. Например, южнославянский книжник Константин Костенечский, труды которого активно переписывались на Руси, сравнивает буквы алфавита с людьми: согласные – мужчины, гласные – женщины, первые господствуют, вторые подчиняются. Надстрочные звуки – головной убор у женщин, их неприлично носить мужчинам. Свои головные уборы женщины могут снимать дома в присутствии мужчин. Так и гласные могут не иметь головных уборов (диакритических знаков), если они сопровождаются согласными.

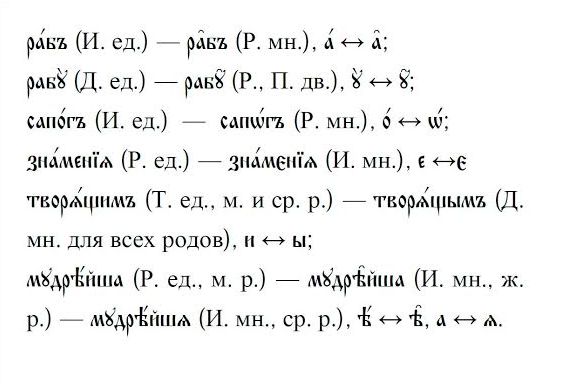

Такой тип рассуждений для славянских грамматик времен рукописной традиции очень характерен. Потому что если задача привычных нам грамматик – или описать норму (как должно быть), или же описать реальность (как есть на самом деле), то средневековые грамматические сочинения стремятся ответить на вопрос, какую информацио о мироздании сообщает орфография. Конечно же идея про половую принадлежность букв алфавита – это все-таки скорее из области курьезов. На дальнейшую традицию эта идея влияния на оказала. Но именно в то время закладывается очень важный для церковнославянской орфографии принцип антистиха, то есть использование дуплетных букв и диакритических знаков для того, чтобы различать грамматические формы. Впоследствии это будет реализовано в книгопечатании после патриарха Никона, но основные идеи этого формируются именно сейчас.

На экране можно увидеть, как это выглядит в современном церковнославянском, просто как пример. «Раб» в именительном падеже единственного числа — острое ударение, а «раб», который точно так же пишется в родительном множественного, – облегченное ударение, «рабу» в дательном единственного числа – тупое ударение на конце, в родительном и предложном двойственного — облегченное ударение и так далее. Аналогично используются омега и омикрон. «Сапог» в именительном единственного числа – «о» обычное, в родительном множественного «много сапог» используется омега. Этот принцип в XV–XVI веках проговаривается, но, правда, толком не используется, потому что сложно себе представить массовое ручное копирование со следованием таким довольно-таки экзотическим правилам. Но с появлением книгопечатания эта система начинает развиваться очень активно.

Точно так же к этому же времени относится идея использования знака титла для обозначения nominasacra, как признака святости. Соответственно, Бог под титлом – это о Боге, Творце мира. Бог без знака титла – это языческое божество. Ангел – это Ангел Божий. Ангел без знака титла – это уже посланник сатаны. Этот принцип по ряду причин сложно выдерживать, но по крайней мере по отношению к Богу и ангелам в печатной традиции это уже выдерживается достаточно последовательно.

Наконец-то мы дошли до печатной традиции. Появление книгопечатания – важнейший момент в истории любого письменного языка, потому что резко расширяется аудитория и радикально меняется способ языкового нормирования. Книга печатается достаточно большим тиражом, и, соответственно, появляются сотни или тысячи экземпляров абсолютно идентичных копий, в то время как двух одинаковых рукописных книг, на практике не бывает. Книгопечатание дает совершенно иные возможности для нормирования и унификации.

В Древней Руси книгопечатание, как мы знаем, начинается с Ивана Федорова и Петра Мстиславца, выпустивших в 1564 году в Москве «Апостол», а потом, перебравшись на территорию Речи Посполитой, они издали ряд книг, в том числе Азбуку и знаменитую Острожскую Библию, первопечатную славянскую Библию.

Само собой разумеется, что в течение долгого времени печатные книги сосуществовали с рукописными. И на первых порах печатные книги были более дорогими, чем рукописные книги. Постепенное вытеснение рукописной традиции печатной привело к идее о необходимости осуществления некоторого глобального и последовательного редактирования уже имеющихся печатных богослужебных книг, потому что хотя Иван Федоров и последующие печатники печатали свои издания не по случайным экземплярам, первопечатные издания в текстологическом и языковом отношении являются продолжением рукописной традиции и начало работы по их унификации вполне закономерно.

Опыт такого редактирования, как мы знаем, был проведен во второй половине XVII века и закончился церковным расколом. Раскол – это отдельный сюжет, о котором мы специально говорить не будем, просто затронем конспективно и ровно в том объеме, в каком это необходимо для нашей темы.

В XV–XVI веках наблюдается заметное культурное размежевание Московской и Юго-западной Руси. В Московской Руси происходят достаточно мощные процессы культурного обособления и изоляционизма и осознание себя центром православного мира. С чем это было связано? В 1480 году окончательно сброшено монголо-татарское иго, в 1453-м пала Византийская империя. Получается, что Русь освободилась от татаро-монгольского (мусульманского) ига, а одновременно с этим мусульмане завоевали греков. Флорентийская уния, то есть сближение византийского православия с католицизмом Константинополя мусульманами воспринимаются в Московской Руси как звенья одной цепи: Византия как центр православного мира уходит, а ее место занимает Русь. В Московской Руси возникает идея Третьего Рима, то есть России как нового центра Православия. Соответственно, уже Московская Русь начинает по отношению к Византии ощущать себя как учителя, я не как ученицу. Если раньше греческая традиция была для Московской Руси, несомненно, авторитетом, то теперь уже этот авторитет подвергается сомнению.

Известное послание протопопа Аввакума Алексею Михайловичу, чуть более позднее, но очень характерное: ««Ведаю разум твой; умеешь многи языки говорить: да што в том прибыли?… Вздохни-ка по старому и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грешнаго! А кирилейсон-от (Κύριεελέησον – по-гречески «Господи, помилуй») оставь: так елленя говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек». Представить себе за несколько столетий до этого подобное отношение к греческой традиции совершенно невозможно. В сочинениях того времени появляются идеи о богооткровенности церковнославянской грамоты, поскольку ее создали святые, в то время как греческую и латинскую грамоту придумали язычники. То есть появляется некоторое подобие нового триязычия – славянский, греческий и латынь.

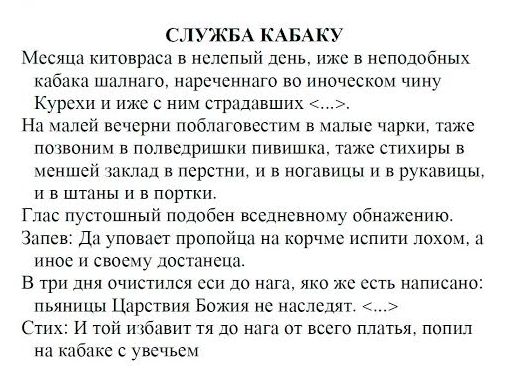

Совершенно иную ситуацию мы наблюдаем в Юго-западной Руси. Это связано с тем, что Юго-западная Русь входит в состав Великого княжества Литовского, страны многоконфессиональной и, соответственно, страны, где актуальна межконфессиональная полемика. А любая межконфессиональная полемика предполагает возможность многоязычия, потому что полемизировать, оставаясь в рамках собственного корпуса, собственных текстов, где шаг влево, шаг вправо – расстрел, невозможно. Поэтому именно в Юго-Западной Руси охотно принимают вынужденного уехать из Москвы Ивана Федорова, И первое издание славянской Библии появляется не в Москве, а в Остроге, что, естественно, повышает престиж православных в их спорах с протестантами и католиками: теперь православные могут с гордостью говорить, что и у них есть Библия на своем языке. И в печатные, даже в богослужебные книги, издаваемые в Киеве, входят значительные фрагменты, написанные на, «простой русской мове» – аналоге того, что в России называли приказным языком. Это язык государственных канцелярий, вариант церковнославянского, но сильно приближенный к разговорному. В Киеве выходят даже Триоди, где синаксарная часть напечатана в переводе на «просту мову».В Юго-западной Руси церковнославянский язык, именно сам язык, перестает восприниматься как святыня, а измена языку не воспринимается больше, как измена Православию. В Юго-западной Руси возникают, кстати, пародийные тексты на церковнославянском языке, абсолютно невозможные для Руси Московской. Текстов таких довольно много, например, служба кабаку (вот текст на экране).

Вы видите, что это построенная по образцу Устава служба, некоторый пародийный текст на темы винопития. «Месяца китовраса в нелепый день, иже в еподобных кабака шалнаго, нареченнаго во иноческом чину Курехи и иже с ним страдавших три еже высокоумных и самобратных по плоти хупавых Гомзина, Омельяна и Алафии, буявых губителей» – даже не буду зачитывать, на слух это воспринимается плохо. Если в Московской Руси такой текст выглядел бы как кощунство и богохульство, то для киевской традиции — это обычная литературная игра. Веком позже такого рода вещи станут излюбленным приемом семинарского фольклора. Для современной культуры всевозможные пародийные акафисты и молитвы – это элемент языковой игры, никакого богохульства и никакого неуважения к святыне здесь, конечно же, нет.

Пока две традиции, киевская и московская, существовали более-менее обособленно, никаких значительных конфликтов не было. Конечно, иногда какие-то книги попадали в Москву из Киева, иногда принимались, иногда осуждались и даже сжигались, но это все прекрасно сосуществовало до той поры, пока экспансия киевской культуры не приобрела очень широкого характера. Это было связано с пока вокруг молодого царя Алексея Михайловича не образовался кружок, в который входили – кроме царя – его духовник Стефан Вонифатьев, будущий патриарх Никон, Ртищев, протопоп Аввакум (или АввАакум по норме того времени), кружок, задачей которого было проведение некоторых церковных реформ и установление народного благочестия. Первыми мерами был запрет торговли по субботам, когда в храм идти нужно, отказ от многоголосия, то есть от одновременного вычитывания разных фрагментов службы для сокращения времени богослужения. Если сейчас просто сокращают, то по традиции благочестия того времени считалось нормальным параллельно читать разные фрагменты.

Образец церковной жизни, которому нужно следовать, окружение Алексея Михайловича видит в греческой практике. Для них становится актуальным воссоздание в Москве православного византийского царства. Опять просыпается интерес к греческой культуре, но уже теперь она ассоциируется с православной империей, которую царь хочет создать в Москве. Появляется огромное количество мелких бытовых заимствований из греческого обихода – титулование, венчание на царство и так далее. Но греческая ученость идет в Москву через Юго-западную Русь, где традиция этой учености была куда сильнее, чем в Москве.

По инициативе Федора Ртищева на берегу Москва-реки строится Андреевский монастырь. Он создавался как центр греческой, а на самом деле юго-западно-русской учености. Туда приглашаются книжники из юго-западной Руси – Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицкий, и создается «бригада» ученых-книжников, которая должна работать над богослужебными книгами и над книжной реформой. Декларируется, конечно же, возвращение к истокам и исправление богослужебных книг и вообще, быта Русской Церкви по древним греческим рукописным книгам. Но осуществить работу с такой программой технически едва ли возможно, потому что такая работа предполагает исследование греческой рукописной традиции и на ее основе редактирование славянских книг. Но к этой работе и современное источниковедение не совсем готово. Поэтому исправление осуществлялось по новопечатным греческим книгам. В первую очередь, по юго-западнорусским изданиям, которые уже в свое время уже были подвергнуты редактированию по греческим текстам. При этом в предисловиях к исправленным никоновским изданиям декларировалось возвращение к истокам, к древней греческой практике.

Первой книгой, вызвавшей протест, была изданная в 1653 году Псалтирь, книга, где в дополнительных статьях было впервые было сказано, что троеперстие – это единственная православная форма крестного знамения. Но собственно поводом для раскола был изданный в 1653 году Служебник. В предисловии к этому Служебнику утверждалось, что он исправлен по древним греческим рукописям, за которыми специально была снаряжена экспедиция. Так выглядела официальная версия истории Служебника 1653 года. Сейчас можно считать доказанным, что это не так. Дело в том, что в собрании книг Московской синодальной типографии, куда вошли книги Московского печатного двора, сохранился корректурный экземпляр этого Служебника. Выясняется, что основным текстом новоисправленного никоновского «Служебника» был «Служебник», изданный во Львове в 1604 году. Справщики, в общем-то, действовали единственно возможным для себя способом — при невозможности описать греческую традицию они просто взяли доступное издание,решающее примерно те же задачи, которые решали они. И если бы новоисправленная книга вводилась более мягко, может быть, она бы была принята и никаких трагических последствий и не было бы. Но новая исправленная традиция вводилась жестко, с запретом всей предыдущей традиции, что, естественно, вызвало крайне негативную реакцию сторонников старины. При этом менталитет сторонников реформ был очень близок менталитету противников реформ. Обе стороны объявляли друг друга еретиками, обе были готовы сажаться за одну букву или грамматическую форму, но при этом легко принимали инновации в тех областях, которые не были предметом споров. Старообрядцы декларировали строгое следование старине, но при этом старообрядческая традиция не закрылась для инноваций и для развития. Но возникшее противостояние вокруг некоторого набора знаковых элементов, которые воспринимались как символы, соответственно, старого обряда и нового обряда (форма перстосложения, количество просфор на литургии, ряд редакционных особенностей богослужебных книг), оказалось неразрешимым и произошел церковный раскол.

Для никонианской стороны, то есть для той традиции, историю которой мы пытаемся здесь проследить, раскол тоже оказался страшным ударом, потому что после раскола стало невозможным публичное обсуждение богослужебных книг стало невозможно по цензурным соображениям. Исследования и размышления на эту тему пресекались из страха дать материал старообрядческим полемистам. В течение столетий стало невозможным заниматься историей текстов, обсуждать книжные исправления. Если в изданиях до раскола мы читаем огромные предисловия, где подробно объясняется, что, зачем и почему менялось, то есть присутствует идея текучести текста, то дальше эти все объяснения на века исчезают.

Начинается последовательный процесс централизации издания богослужебных книг. Это сначала Московский печатный двор, потом, уже в синодальную эпоху, – синодальные типографии (Московская, Санкт-Петербургская и Киевская). Правда, в результате такой мощной централизации становится возможной достаточно последовательная языковая и текстологическая унификация, жесткое проведение орфографического единства книг, выдерживание всех тех орфографических принципов, о которых я говорил выше. Такой контроль и цензура приводят к тому, что богослужебные книги и издания Священного Писания становятся достаточно выверенными в языковом отношении. Но открытая дискуссия о редактировании богослужебных книг становится невозможной.

Кстати, характерно, что мы говорим «никоновская справа» и все связываем с именем Никона, хотя на самом деле основная масса богослужебных книг была исправлена не при Никоне, а при его преемнике Иоакиме. Келейно, безо всякой огласки, книги правились и в XVIII веке. Но все это проходило под покровом тайны. Максимум, что можно было вычитать из выходных данных книг, это то, что эта книга вышла первым тиснением, а эта – пятнадцатым. Если «тиснение» (то есть издание) отмечено как первое, значит книга ил новая, или была заметно отредактирована.

В результате после никоновской справы мы получили тот корпус богослужебных книг, которым мы пользуемся в настоящее время. Какое-то косметическое редактирование, о котором мы поговорим на последней лекции, проводилось, но все-таки оно проводилось в относительно минимальном объеме. Обычно в работах по истории русской письменности и русского языка принято говорить, что после никоновской справы церковнославянская письменность консервируется и дальше с ней уже ничего не происходит. Объектом осмысления, полемики и какого-то творчества становится русский литературный язык. Формирование русского литературного языка нового типа начинается на рубеже XVII–XVIII веков. Мы увидим, что все-таки это не совсем так, но это уже будет темой нашей следующей лекции, которая будет посвящена судьбам церковнославянской книжности в XVIII–XIXвеке, то есть в эпоху формирования русского литературного языка и параллельного существования в пределах одного социума уже двух литературных, двух письменных языков – языка литературного и языка литургического. Об этом мы поговорим в следующий раз.

Дополнительная литература

А.А.Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб., 1999

Прот. Георгий Крылов. Книжная справа XVII века. Богослужебные Минеи. М., 2009

Б.А.Успенский. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). М., 2002

- Александр Кравецкий: У истоков церковнославянского богослужения

- Лекторий Правмира

- Программа «Лектория Правмира» на весенне-летний сезон

Участвуйте в Лектории «Правмира» и следите за событиями в нем на нашем сайте, а также на страничках в Фейсбуке и Вконтакте.