Всплакнуть о читателе…

Она отдала мне свои дневники. Еще не расшифрована, лежит в диктофоне запись ее рассказа, который она наговаривала мне, уже лежа в постели. Все это еще предстоит разобрать. Сорок дней минуло со дня ее смерти. Она совсем чуть-чуть не дожила до своего девяностолетия.

Анна Николаевна Деева, фронтовичка, прошедшая всю войну, учительница, книгочея, сеятель доброго и вечного до последних своих дней.

Господь даровал ей незамутненный ум и твердую память до самого конца. Я звонила ей, написав новую главу из повести, и слабый голос на том конце связи оживлялся: «Сейчас я устроюсь поудобнее… Ну, давай!» И она слушала. Потом мы с ней это обсуждали. Она вспоминала предыдущее, мы цеплялись за эпизод, начинали рассуждать. Трубка давно уже грела ухо, пару раз телефон отключался, мы опять соединялись и говорили дальше.

Ну, с кем еще можно было так? Когда-то давно, в юности, я могла прибежать со своим рассказом, законченным часа в три ночи, через дорогу к Алечке, сотруднице нашей редакции, прямо в ночной сорочке, она открывала, сонно позевывая, но не прогоняла, а садилась рядом на кухне, и я торопливым шепотом читала ей свой рассказ. Альки тоже уже нет на земле. Да и я теперь никуда уж не побегу.

Но чувство осиротелости эти сорок дней без Анны Николаевны я ощутила вполне. Нет другого человека, которому можно было бы позвонить, рассказать о поразившей тебя книжке, статье, стихотворении, не стесняясь, не боясь сказать не то, в чем-то ошибиться — просто рассказать или даже зачитать, и чтоб он вот так, как она, мог тебя послушать.

В ней жили одновременно учительница и пропагандист, и она, бывало, вскрикивала уже совсем бодрым голосом: «Это надо размножить! Отдать в школы! Надо, чтобы это знали дети. Давай, сделай мне ксерокопии, я скажу (назывался один из многочисленных ее учеников, с которыми она держала связь), пусть отнесет в школу.

Когда умирает великий писатель, все ощущают утрату. Кто всплакнет о смерти выдающегося читателя?.. А ведь это тоже — огромная потеря, особенно в наше скудное на читателей время.

Я не буду сейчас заглядывать ни в дневники, ни в старые очерки о ней, ни в диктофон, просто расскажу все, что помню об этом дорогом для меня человеке.

Волки и кони

Перед самой войной она закончила кооперативный техникум и уехала по распределению в соседнюю с Москвой область работать в райпо. И можно было бы там и проработать потихоньку всю войну, ведь она все-таки девушка, а не солдат. Но война наступала, громыхала уже совсем близко, и она пошла в военкомат. Идти надо было далеко, пешком. Враг уже подступал к Москве, уже эти подступы временами бомбили, в чистом поле валялись туши убитых коней, и над ними урчали волчьи стаи. Она похолодела от ужаса, оглянулась назад, но что туда, что обратно бежать было далеко. И она взяла себя в руки. Что ты, сказала себе, у них вон сколько еды! Нужна им больно тощая девчонка. И энергично пошагала дальше.

Девичья аккуратность

Она служила в авиационном полку. Все четыре года двигалась вместе с ним от Смоленска все дальше на запад и закончила войну в Чехословакии. Она заведовала складом боеприпасов, и в ее задачу входило обеспечение ими бомбардировщиков. Разгрузить вагоны на станции, уложить снаряды в грузовики, доставить на аэродром. Мужчины, которые работали под ее началом, порой смотрели сверху вниз, а кое-кто и говорил, бывало: да что ее слушать, что она понимает! И когда она призывала к осторожности и аккуратности — все же это боеприпасы, некоторые старались назло еще посильнее грохнуть, швырнуть то, что грузили. Пока однажды, действительно, не взорвалась одна из немецких бомб, оставленных отступающими фашистами на занятом нашими аэродроме. Капитан, который только что посмеивался над девчонкой, призывающей к порядку, погиб на месте.

Бывало, эти аэродромы и склады бомбили. И тогда земля превращалась в ад. «Анна! Анна!» — отовсюду звали ее. «Что у меня с глазом, Анна!» «Господи, что у него с глазом! А глаз у него на щеке, висит на толстом таком, не знаю как сказать… Никогда не думала, что он такой большой у человека, глаз».

«Анюта, ты прижимайся к земле сильнее, прямо уходи в нее, — учил пожилой солдат. — Или беги скорей в воронку, два раза в одно место не попадают». Она потом видела: бывает, что и попадают, но, правда, очень редко. Но солдата слушала и вжималась в землю что есть мочи. Однажды почувствовала: что-то чиркнуло прямо по спине, но больно не было. Оказалось, осколок, он пробил в двух местах овчинный тулупчик, который встал горбиком на спине, когда она вжималась в землю. Будь ее спина чуть повыше…

Тулупчики были шиты на мужиков, как и сапоги, как и все остальное обмундирование. Это в кино показывали: как влитая гимнастерочка, ремнем перетянутая тонкая талия, юбочка, сапожки по ножке. Ничего этого и в помине не было. Все было огромное, бесформенное. Стеганые штаны, телогрейки. А пилотки, вспоминает она, эти пилотки! Кто их только выдумал. Чуть прикрыта макушка, ветер в ушах, всю жизнь у нее болела височная кость, напрочь замороженная, как она считает, на войне.

У войны не женское лицо. Не женская одежда, и не женское, простите, белье. Уж потом нашили коленкоровых бюстгалтеров неизвестно какого размера. И разбирая обмундирование, мужики гоготали, растягивая в ручищах эти непонятные конструкции из бретелек и чашечек.

А бывало и так, что устроят девчонки постирушку, развесят бельишко, а солдат подойдет, когда рядом никого нет, и смотрит, и трогает, и погладит даже. Увидали как-то — зашумели, прогнали взашей. А он им так задумчиво и горько: «Придет время, война кончится, вы так же на мужские портки будете смотреть». Она эти слова вспомнила потом не раз. Это сейчас говорят: «Чтоб я стирала его портки!» А после войны — и, да, постирали бы, да некому их было носить в очень многих домах.

Молитва матери

Дома за нее неусыпно молилась мать. Она очень горевала за свою бедовую девчонку, такую своевольную, такую безбожную. Семья была простая, верующая, откуда она такая получилась. Но однажды пришла в деревню проповедка. Я могу только догадываться, что означает это слово — проповедка, так называли в деревне ту женщину, но она успокоила мать. «Не горься, — сказала она, — не горься, только молись. Дочь твоя придет живая. И она будет верующим человеком».

Письма

Но это все произошло очень не скоро. Молитва матери и правда берегла ее от бешеного осколка, который либо пролетал мимо, либо пронзал горбиком вставшую над спиной толстую солдатскую дубленку.

Еще ее берегли письма, приходившие с другого края фронта. Там воевал человек, с которым она работала после техникума в райпо. Он ей писал, и его письма берегли Анну не от пуль и снарядов. Все видели, что она получает письма от мужчины с фронта. Она была «занята». И к ней не приставали.

Но она не подпускала близко к душе и малой мысли, что можно было бы испытывать к этому человеку что-то кроме благодарности за тот невидимый купол, который образовывали его письма вокруг нее, молоденькой, хорошенькой девочки на войне. Он был женат. Он был чужой. Спасибо ему за его письма. И все.

Потом на них, вернувшихся с войны девчонок, свалится много грязи. А она рассказывала, что ехали они домой после войны, молодые, красивые, долго ехали, все перезнакомились, разговаривали, строили планы. «И все мы, по крайней мере, в нашем вагоне, кого я знала, все мы были нетронутыми…» — говорила она. «Никто еще не написал главной книги о женщине на войне», — добавляла она грустно.

«Ты все знаешь, земля…»

Их встреча состоялась после войны. Они вышли живыми из пекла. Они были другими. И вокруг них все было по-другому. Два его сына-подростка погибли трагически. Жена от горя сошла с ума. Живая и невредимая стояла перед ним Анна. Не та хрупкая, хотя и очень независимая девочка, которая когда-то пришла после техникума в райпо. Прошедшая войну, сильная, молодая, красивая. Анна.

Рано утром она проводила его с крыльца и простилась с ним навсегда. «Нет, — сказала твердо, — она без тебя пропадет».

Он медленно пошел по тропе. Оглянулся. Она махнула рукой. Он пошел быстрее. Опять остановился. Сделал несколько шагов назад, к крыльцу, вглядываясь в ее лицо. Она остановила его жестом и опять махнула рукой: иди! И он пошагал по тропе, не оглядываясь.

Идти ему надо было полем, дальше дорога сворачивала в лесок.

В этот лесок она прибежала спустя время, измученная тоской по своей потере. Своей? Если бы. Прошедшая ад войны, она не могла позволить себе взять чужое. Но и с сердцем своим ничего поделать не могла. Оно так болело, что она упала на лесную тропу, по которой он уходил от нее когда-то. «Я разговаривала с землей. Я видела ее совсем близко, и мне показалось, что она живая и слышит меня. Что она меня опять спасет, как там, на войне. Ты же все помнишь, говорила я ей. Ты помнишь его шаги. Дай мне прикоснуться к его следам. Ты видишь, мне больно. Помоги мне».

Спустя много лет, на уроке литературы, говорила она старшеклассникам о земле, видя перед собой тот лесок и ту тропу среди узловатых кореньев. Она хотела рассказать им, что земля живая, что она дышит, что она все знает, слышит и помнит. И что с ней надо быть бережнее. Что ее надо любить. Ей казалось, они понимают, что она хотела им сказать.

А тогда она еще долго носила свою боль. Несла ее по шумной московской улице, среди множества людей. Стояла на большом мосту, опираясь на перила, смотрела в воду. Думала: вот сейчас все может кончиться одним махом. Один шаг с этих перил, плеск воды — и тишина. И покой. И она почти готова была сделать этот шаг, но в этот миг увидела, ясно перед собой увидела молящуюся перед иконами мать. Видение мелькнуло и пропало, оставив в душе одно щемящее чувство: ведь мать умрет от горя, она только дождалась ее, живую. И она отошла от перил, почти побежала прочь с моста.

С тех пор наваждение, мучавшее ее, потихоньку отступило.

Лавра

Надо учить детей, сказали ей в райкоме. Война кончилась, предстоит многое наверстывать. Учителей не хватает. И она пошла в учительский институт. Он располагался тогда на территории Троице-Сергиевой лавры. Лавра восстанавливалась. «Зачем?!« — думала она. И не только думала, но и озвучивала не раз этот свой вопрос. «Для чего ее восстанавливают? Что за мракобесие? Мы выиграли такую войну, и вот…»

«Мы выиграли такую войну» — эта фраза тогда предваряла и покрывала многие недоумения. «А потому что мы выиграли такую войну!»

Война многое разрушила, она многих убила. Но она дала столько героев, на жизни которых можно воспитывать молодежь. Вперед.

В небольшом подмосковном поселке начинала она свои первые уроки литературы и русского языка. И уроки жизни, о которой, ей казалось, она знает очень много.

Матери ее учеников рано утром на первых поездах уезжали на весь день работать в Москву. Мужские портки были в редкой семье. В поселке подрастала безотцовщина. Подростки сбивались в стаи, становились опасными. Стая могла встретить на узкой темной тропе одинокого прохожего и все, что было у него с собой, отобрать, поигрывая ножичками.

Потом они сидели на уроках и пытались вникать в строки о прекрасном и вечном, которые она хотела до них донести. И она поняла, что это у нее теперь другой фронт. И что единственное орудие тут — слово. Слов много, но не всякое в помощь, а только то, в которое будет вложена собственная душа. Здесь, в классе с сидящими за партами бедно одетыми, плохо поевшими ребятишками, недоспавшими, недоласканными своими задерганными матерями, почувствовала она впервые, как много может значить слово. И пример — живая судьба живого человека. Пафос? Возможно. Но, может быть, вдохновенного пафоса в той трудной полуголодной послевоенной жизни этим ребятишкам и не хватало.

Героев войны, живых и мертвых, взяла она тогда себе в союзники, и пошла с этой «армией» к мрачным стаям, дремавшим на уроках. И было в этом походе много вдохновляющих моментов.

Она вообще умела говорить так, что держала впоследствии большие залы по несколько часов в напряженном внимании, этот ее дар был скоро замечен, и ее приглашали в разные аудитории. Война и школа — они развернули перед ней картину жизни, достойную многих томов.

«Неси военный альбом!»

Прошло много лет, участники войны стали ветеранами, но их было еще много, тех, кто войну прошел от начала до конца, и были они еще бодры и жизнелюбивы.

Однажды в ее квартире раздался звонок. Она открыла дверь. У порога стоял седовласый мужчина. Он ей никого не напоминал.

— Неси военный альбом! — коротко скомандовал он.

Она послушно вернулась в комнату. Он остался стоять у порога. Принесла альбом. Он полистал, нашел фотографию, на которой запечатлена была стайка молодых девчат в военной форме, сидящих на траве весенним солнечным днем. Они сделали этот снимок на память перед расставанием.

Когда ехали в поезде, когда прощались, не подумали даже обменяться адресами. Хотели поскорее забыть войну и все, что с ней было связано? У нее не было никакой связи с фронтовыми подругами.

И вот — гость. Он рассматривает фотографию, находит взглядом головку, обрамленную светлыми локонами: «Это ты?» «Я». «А вот это моя Нина!»

Этот человек, муж одной из военных подруг, объехал всех, кто еще к тому времени был жив, и кого ему удалось разыскать. Он их всех собрал и был очень рад, глядя на свою Нину: вот он ей устроил какую встречу. И сам ходил кочетом среди «девчат», один кавалер на всех. Они были счастливы увидеться через много лет, разговаривали, вспоминали, знакомились друг с другом заново, потому что расстались молодыми девчонками, а встретились сильно взрослыми женщинами. Нина, которая хорошо шила, предложила однажды: а давайте, я сошью для всех нас погребальные платья. Они замолчали от неожиданности.

Спустя еще несколько лет муж Нины снова объезжал по разным городам ее фронтовых подруг и сообщал, что Нины больше нет. Именно, не написал или позвонил, а приехал и сказал: «Моя Нина умерла».

Сын

Она родила его поздно, когда ей было уже сорок. Ее семейная жизнь была нескладной и короткой. Сына она растила одна. Дышала над ним, опекала, берегла от пагуб мира. Не хотела отпускать от себя, постоянно за него опасаясь.

Он закончил авиационное училище, вернулся домой, устроился на работу в аэропорт. Невеста. Разговоры о свадьбе.

И тут стряслась беда. Война давно кончилась, но аэродромы из ее жизни уходить не спешили. На летном поле ее сына сшиб служебный автомобиль. Открытая черепно-мозговая травма плохо совмещалась с жизнью.

А материнское горе плохо совмещалось с возрастом и силами его перенести — ей было уже за шестьдесят. Она думала, что все тревоги где-то позади, он, сын — рядом, выучился, работает, вот-вот женится, и ей останется только быть где-то поблизости, радоваться его молодой жизни, внукам, может быть…

Но перед ней опять открывался фронт. И требовалась мобилизация внутреннего войска. Выхаживать сына. Воевать в судах за его доброе имя, за, в конце концов, материальную помощь со стороны предприятия пострадавшему сотруднику. За группу инвалидности. Опять пошли затяжные бои. И надо было откуда-то брать на них силы.

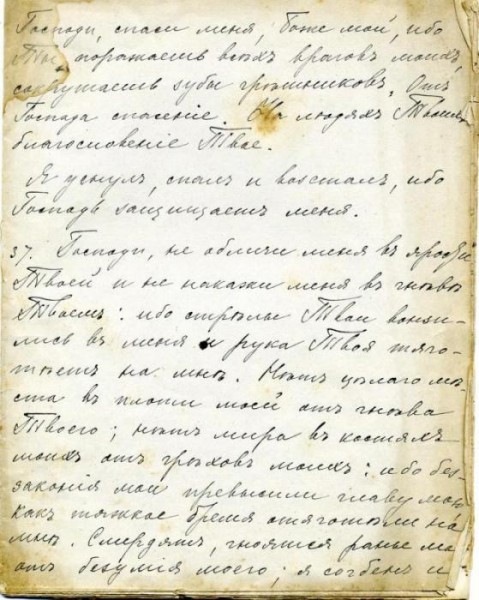

Впервые в жизни она почувствовала, что одной ей не справиться, впервые позвала отчаянно: «Господи, помоги!» Она нашла старинную материнскую книжку, Псалтирь, и ночами, осторожно перелистывая ветхие листочки, переписывала текст от руки. Она трижды переписала Псалтирь и подарила рукописные книги своим близким. Она научилась молиться. Нашла молитву о детях, выучила ее и никогда с ней теперь не расставалась. «Господи, буди милость Твоя на сыне моем…» Сбылись слова проповедки, сказанные когда-то ее матери: «Не горься, она станет верующим человеком».

Башмачки для младенцев

Был тоненький мальчик, а к тому времени, когда ей вернули его из больницы после операций и лечения, в нем стало 120 килограммов весу. Страшный шрам во всю голову. Ее теперь надо было нести как хрустальную вазу. И никаких утешительных прогнозов наперед. К тому же, он иногда забывал об осторожности, и новая травма опять возвращала его на операционный стол. И опять все начиналось сначала.

Будущее было неизвестно. Но надо было жить, и все в том же жестком военном режиме. Опять отвоевывать по малой толике — теперь сына у болезни.

Мозг напрягать пока нельзя. Надо, чтобы работали руки. Главным образом пальцы. Кончики пальцев, куда сходится множество нервных окончаний. От них пойдет полезный импульс в мозг. И она дала ему в руки спицы. Он научился вязать. Пинеточки для младенцев, которые в это время один за другим появлялись в семьях его одноклассников. Десятки пар крошечных башмачков. Он связал шарфы для всех своих врачей и медсестер. Он и матери связал обнову — юбку и кофту, это был большой труд.

Потом он стал читать. Они вместе читали и обсуждали прочитанное. Они гуляли по утрам. И в этой прогулке был обязательный остановочный пункт — книжный магазин, куда они заходили каждое утро. Он нашел там нужные книги о здоровье и постепенно выработал для себя простой и жесткий режим — питания, прогулок, сна и бодрствования. Он стал жить как аскет. Рано ложился спать, рано вставал. Варил себе кашу на воде, без масла, без соли, без сахара. Пока они гуляли, каша напаривалась, завернутая в теплое. Никаких излишеств — ни жирного, ни сладкого. Каша, кефир, черный хлеб, мед, лук и чеснок — вот такой он для себя избрал набор продуктов, и никто никогда не переубедил его в том, что именно так будет правильно. «Отче наш… Да святится Имя Твое…» — читал он молитву над своей тарелкой с кашей.

Ушли килограммы, появилась подвижность. Мозг научился работать, замещая утраченное оставшимся.

Конечно, он оставался тяжелым инвалидом, но вопреки всем неутешительным прогнозам — несколько лет, всего несколько лет, живет вот уже, слава Богу, почти три десятка после той страшной травмы.

«Что будет, когда я уйду…»

Эта мысль ее никогда не покидала. Когда живешь так долго, ты одного за другим провожаешь своих близких, друзей, ровесников и даже тех, кто значительно моложе. Не сосчитать этих потерь. Но что будет с сыном, когда уйдет она?

Постепенно она потеряла зрение, а значит, и возможность читать, писать. Он садился рядом с ее кроватью и читал вслух. Он кормил ее, приучив к своему распорядку и меню, встречал работников соцзащиты, которые к ним ходили. Им было с ним о чем поговорить, ведь он так много читает. И память у него просто на удивление.

Она была в курсе жизни многих его одноклассников и утешала себя: не пьет, не курит, не стал наркоманом. Хороший, всегда рядом, ухаживает, помогает.

Но это внутри их дома. Он вполне справлялся со всеми домашними делами — готовил, убирал за собой, все у него было расписано по часам. Но ему нельзя было выходить одному на улицу. Окружающий мир вне дома был для него чрезвычайно опасен. Когда сама не могла уже ходить с ним гулять, она попросила это делать своего соседа и друга семьи, он и сам по утрам с удовольствием гулял. Теперь они выходили на прогулку вдвоем, и она могла быть спокойна. Могла. Но не была. Мысль о том, что будет, когда ее не станет, оставляла открытой старую рану.

Приехали однажды, забрали его из дому под предлогом какой-то профилактики, якобы ненадолго, в местную психушку. Оказалось, спохватились, что такой тяжелый инвалид и без официального опекуна. Мать для этой роли слишком стара, надо срочно найти опекуна. А до этого пусть побудет «под присмотром». Пока нашли нужного человека, пока он оформил кучу документов — прошло несколько месяцев. Он безропотно жил в невольном заточении, привыкший к своему аскетическому образу жизни, не очень тяготился больничным режимом. Его там даже полюбили — за незлобивость, за рассудительность и послушание. Однажды дали телефон — позвонить матери. Он поговорил с ней ласково, просил не переживать, не беспокоиться, потому что у него все хорошо.

Вернувшись домой, он ее утешал опять: ну, ничего, значит, так надо, значит, мне и это нужно было пережить.

Он живет в своем мире, будто в капсуле. И мир этот самодостаточен. В этой капсуле не столь важно, где он физически будет находиться. Может, для того и жили они так долго рядом, мать и сын, вдвоем, перетекая друг в друга, чтобы невидимая эта защита укрепилась вокруг него и берегла, когда он останется один.

Когда-то она рассказывала о том, как не раз спасала ее в жизни молитва матери. Рассказывала с надеждой, что и ее материнская молитва поможет сыну. И молилась, молилась, наверстывая пропущенное за все свои безбожные годы.

Мы иногда измучимся над вопросами, что делать и как быть, да так ничего и не придумаем. Порой надо дать возможность действовать Богу. И Он устроит все так для нашего спасения, как нам и на ум никогда не придет.

Потому что благ, всеведущ, долготерпелив и многомилостив.

В оформлении использован коллаж Алексея Зуева «Фронтовичка»