В ноябре «Правмир» брал интервью у Алексея Кащеева. Мы говорили о печальных прогнозах — и Алексей Алексеевич сказал про девушку, которая в хосписе и которой уже совсем плохо. Интервью вышло, а через месяц мне написал Кащеев: «Бывают удивительные случаи — ей стало лучше, она выписалась. Вот бы почаще так ошибаться!» Мы решили сделать продолжение того материала с Алексеем Кащеевым и рассказать про его пациентку.

Ирина

Сначала заболело колено…

— Как все началось?

— В 2019 году у меня впервые заболело колено. Ну, болит и болит. А потом началась такая боль, что ни спать, ни есть не могла. Пошла к врачу.

Первое обращение было неудачное — я украинка из Донецка, без российского паспорта, я не была прикреплена к поликлинике. Пришлось идти в частную клинику. Мне там назначили какие-то ненужные исследования, денег содрали немеряно, другие врачи потом только головой качали. Диагноз так и не поставили, а время шло.

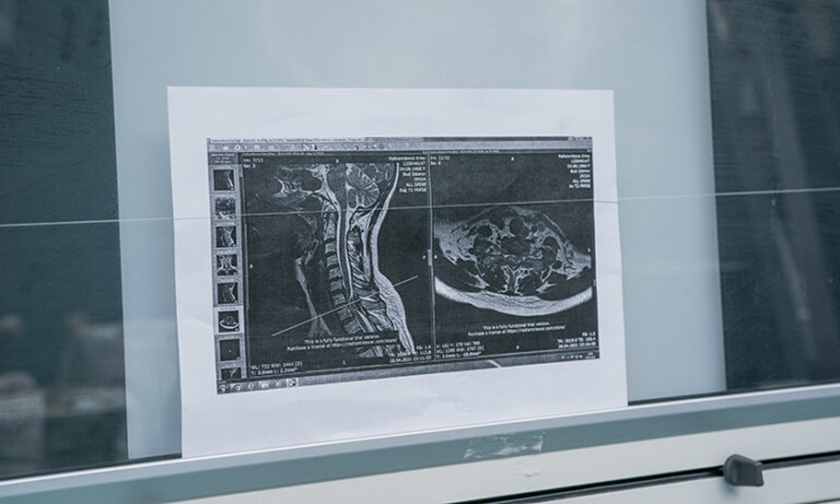

Потом, к счастью, подсказали мне хорошего невролога в государственной поликлинике, у которого часть приема за деньги. Он сразу назначил мне МРТ спины, выписал обезболивающие, которые не помогали.

Пришли результаты МРТ. Врач, не дожидаясь приема, позвонил мне по телефону и сказал, что в позвоночнике большая опухоль и нужно срочно к нейрохирургам.

Немного пытался меня утешить, говорил «все будет хорошо», дал направление в больницу, где работал Алексей Алексеевич Кащеев.

— Каким был первый день после получения диагноза?

— Сначала шок. Осознание приходило постепенно. Я работала хостес в ресторане, вела довольно активную жизнь. Стало ясно, что этой жизни больше не будет. Вместо нее меня ждет операция на позвоночнике, и это очень страшно.

Позвонила матери в Донецк, плакала, а она меня успокаивала. Если бы мы плакали вдвоем, было бы тяжелее.

Потом я позвонила на работу, сказала, что я больше не выйду. Подъехала, получила расчет.

Ирина до операции. Фото: из личного архива

А дальше — подружки и алкоголь. Уж говорю как есть. Пожаловаться надо было, рассказать. Мой молодой человек, конечно, меня поддерживал. Увы, он сейчас живет за границей, и мы общаемся по телефону. Все равно его человеческое участие мне очень важно.

— Ты не сразу узнала, что опухоль злокачественная?

— Сначала мне говорили, что доброкачественная, удалить — и проблем не будет. Гистология тоже показала, что это не рак. А после третьей операции стало окончательно ясно, что рак.

— Все равно что раскачиваться на качелях между надеждой и отчаянием. Сначала узнаешь про опухоль, потом думаешь, что она доброкачественная, потом оказывается злокачественная. Как это вынести?

— Я довольно сильный человек. Раз уж у меня в жизни так сложилось, то я понимаю, что этот путь нужно пройти. Я себя все время настраивала, что будет операция — да, сложная, но ничего, прорвемся.

Главные трудности возникали поначалу из-за того, что врачи мне рисовали на бумажке сумму в 300-400 тысяч. Таких денег у меня, естественно, не было.

На первую операцию с горем пополам насобирали, а следующую я делала уже с российским паспортом по ОМС. И тут Бог послал мне Алексея Алексеевича Кащеева.

Сначала я пришла в клинику, где он работал, но к другому врачу. Тот врач был занят, и меня принял Кащеев. Так что следующие операции я делала у него.

— Какие прогнозы он дает?

— Он не может дать онкологического прогноза, он не онколог. Но мне показалось, что он немного в шоке, что я ожила. Да, без меня меня похоронили — можно так сказать. Не только он, все думали, что уже — всё.

У меня и в самом деле были жуткие побочные эффекты от иммунотерапии. Я вставала с такими болями, со слезами, уже просто жить не хотела. Это невыносимо, когда начинается боль и даже скорая не может помочь. Потом к нам домой ездили паллиативные врачи, подбирали дозировку обезболивающих. Я была на таблетках, потом, по мере возрастания боли, стали подкалывать морфин, но ничего не помогало. Целую неделю пытались выстроить схему, а потом сказали: «Давай в хоспис».

Алексей Кащеев. Фото: Анна Данилова

Там и вправду было лучше — и уход, и схему, наконец, подобрали. Каждые три часа укол. Помимо морфина, у меня куча наркотических обезболивающих таблеток. Если не буду их принимать, то умру от боли.

Ухаживала за мной мама. Она приехала ко мне в июне, за неделю до операции. Раньше-то она в Москву только раз в год приезжала — у нас в Донецке дом, забот всегда хватает. А сейчас все бросила и постоянно со мной. В хосписе она полностью за мной ухаживала, даже медсестра была не нужна. Все время следит, чтобы не было пролежней, переворачивает меня с боку на бок. Между коленок подушки, я вся в подушках.

«Я встану, я встану, я встану»

— Ты вышла из хосписа, потому что стало лучше, хотя, как ты сама говоришь, тебя уже похоронили. Как психологическое состояние сейчас?

— Я считаю, что жизнь продолжается и я выкарабкаюсь. Я на данный момент не хожу, меня это больше всего беспокоит. Я же молодая, мне так хочется ходить! Опухоль в позвоночнике даже меньше волнует.

Но так неприятно обременять других всеми этими подгузниками, катетерами. Хочу, чтобы жизнь была как раньше.

Естественно, так не будет, но хотя бы самой себя обслуживать. Я ведь после каждой операции приходила в себя, открывала глаза — и такая: «Ноги чувствую, пальцы шевелятся. Боже, какое счастье! Буду ходить». А сейчас даже в туалет сама не могу, нижней частью туловища ничего не ощущаю.

— Как складывается твой день?

— В основном я лежу, в кресле могу провести часа два, не больше, а потом начинает сильно болеть спина. Смотрю фильмы, телефон, сон, еда. Побочка у меня — я очень много кушаю из-за гормонального укола. Прибавила килограммов шесть. Всегда была очень-очень худая, а сейчас — как пончик-беляш. Лицо изменилось до неузнаваемости. Смешно смотреть. И еще я днем могу проспать четыре-пять часов, это из-за морфина.

В операционной. Фото: Анна Данилова

А самое большое удовольствие — встать с кровати, сесть в кресло и прокатиться метра два по квартире. Вот бы на улицу! Но у нас пятый этаж без лифта.

— Болезнь тебя как-то душевно изменила?

— Я думаю, да. Такое не может не изменить. Была твоя жизнь — и исчезла. Пришла совсем другая, ее нужно как-то налаживать, а для начала — принять. С этим сложности. Хотя, наверное, я ее приняла, раз я сижу в инвалидном кресле.

Но все равно, я встану. Я встану. Я встану. Мне нужна реабилитация.

Я надеюсь, что «иммунка» мне поможет, опухоль рассосется и я начну хотя бы пальцами шевелить.

И жизнь вернется к тому, какая она была, не полностью, но все-таки. Я хочу сделать все, чтобы она вернулась.

— У тебя есть ощущение жизненной несправедливости? У всех подружек и друзей все хорошо. Почему ты?

— Я не завистлива. Никогда не говорила себе, почему у других так, а у меня этак. Никто не знает, что случится завтра. Я могла, например, в аварию попасть. Ну, так жизнь у меня сложилась. А у других — иначе.

Одна моя подружка 20 ноября вышла замуж. У меня не то что зависть была, а мне настолько хотелось на эту свадьбу! Я думала: «Ах, если бы ноги ходили!» Но мне и в голову не приходит, что я не хожу, потому что меня жизнь наказала.

Девичник в хосписе. Фото: из личного архива Ирины

Подружку я все равно поздравила, она сама ко мне приехала в хоспис, мы даже отметили, выпили чуть-чуть вина. Я считаю, что провела свадьбу с ней. У нас был девичник.

— Тебя навещают подруги или забыли про тебя?

— У меня не так много подруг. Есть одна, лучшая, мы больше десяти лет дружим, учились в университете на социальных работников. Она всегда на связи, приезжала ко мне и в хоспис, и домой, где бы я ни находилась. А если приехать невозможно, то звонит. Подружка так подружка.

— Будет еще операция?

— Нет, потому что опухоль растет с огромной скоростью. Если ее просто удалить, эффекта не будет. Вся надежда на то, что иммунотерапия ее остановит. Да и не перенесла бы я еще одной операции.

Но, если потребуется, я готова на риск.

Я готова на все, если это будет эффективно. Я хочу, чтобы у меня ходили ноги.

Алексей Алексеевич говорит, что я слишком тороплюсь, только-только ожила…

— И уже бегать хочешь!

— Да. Иммунотерапию еще надо пройти, подожди, куда ты торопишься. Ходить для меня — все! Хочу ходить!

— А во сне ты ходишь?

— Мне не снились сны про меня. Хотя сегодня ночка была какая-то странная. Будильник стоял на четыре утра, чтобы уколы сделать, а я не могла проснуться. Отключала будильник и почему-то плакала во сне. Проснулась от того, что плачу.

— Тебе себя очень жалко?

— А что мне себя жалеть? Ну, так произошло. Бывает, конечно, что плачу, но потому, что что-то не получается и от меня ничего не зависит. Ногу поднять не могу. Месяц назад я коленкой шевелила, а сейчас не шевелю. Это такое чувство бессилия.

Фото: Анна Данилова

И плюс все упирается в финансы и бытовые трудности. Если нужны памперсы и еще что-то дорогостоящее, то выбить это невозможно. Ждешь днями и неделями, для этого должна приехать куча докторов, которые скажут сначала «нет», а потом «можно попробовать», а потом уже «да».

Недавно маме позвонили и сказали: «Извините, в паллиативной службе все врачи заболели, вы должны сами сходить в поликлинику и выписать себе лекарства». А мама, во-первых, отлучиться не может, а во-вторых, мы только-только прикрепились к поликлинике, еще ни разу там не были — вдруг ничего не выпишут? Вот таких моментов множество, и тут хочется плакать.

— На что вы вообще живете? Чья это квартира?

— Мы живем в девяти квадратных метрах втроем. Это двухкомнатная квартира, но у нас еще есть соседи.

Я сплю на кровати, мама с братом на матрасе. Работает у нас только брат, он — заправщик на бензоколонке, зарплата уходит на оплату квартиры.

Брат меня старше на девять лет, у меня день рождения 11 марта, а у него 14-го, мы оба рыбки [по знаку зодиака]. Мы очень близки, хотя иногда, конечно, ругаемся. Чуть-чуть. Ну а как? В такой тесноте.

— Я иногда заправляюсь и не даю чаевых. Теперь буду давать.

— Вот спасибо! Живем мы, действительно, в основном на его чаевые. Ну а что делать? Мы же не местные. Бежали из Донецка, от войны. Сначала я два года прожила в Питере, а потом осела в Москве, и здесь уже шесть лет. Когда я заболела, мне было 26, а сейчас 29. Я уже тетя взрослая.

«Я не хочу с тобой прощаться»

После разговора с Ирой неожиданно попросила трубку ее мама, Ольга Георгиевна. Она вышла на кухню («не хочу, чтобы дочка слышала») — и стала рассказывать про жизнь. И плакать. Поразительно, сколько беды может свалиться на одного человека и сколько веры и любви у него должно быть, чтобы окончательно не упасть духом.

Прежняя жизнь. Фото: из личного архива Ирины

Ольга Георгиевна:

— Муж работал на шахте «Ударник». В 2007 году его насмерть придавило вагонеткой. Мы с детьми осталась втроем, был дом, хозяйство. Ирина выросла и решила уехать, а потом говорит брату: «Приезжай, Андрюша, сюда в Москву. В Донецке тебе зарплату платят через раз, а здесь, может быть, на машину заработаешь». А тут еще война началась… Слава Богу, что он в Москве. Мы бы без него сейчас не справились.

У меня пенсия три тысячи, и Ирочка все время была моя кормилица — присылала мне деньги то забор починить, то еще на что-то. Я приезжала к ней на операции, месяц побуду, она придет в себя, выйдет на работу — я и обратно. Сейчас приехала в июне, а Алексей Алексеевич огорошил: «Эта опухоль на 90% злокачественная». Ну, я осталась в Москве, санитарочкой устроилась.

Мы столько пережили! Вы не представляете, что это такое для матери — услышать: «Ей осталось две недели, приезжайте в хоспис, побудьте с ней».

Она без сознания, почти не разговаривает, одни косточки остались, лицо с кулачок, и все время диарея. Говорят: «Ну что же, так прогрессирует болезнь». Алексей Алексеевич спросил, как у нас дела, а сын сказал, что мы в хосписе.

Я от нее не отходила все 24 часа, она не пьет, не ест, только на капельницах. Я пыталась запихнуть ей хоть ложку каши или супа. «Может, — говорю, — какие-то витамины ей?» А врач: «Нет, не надо, мы только ей мучения продлеваем». Я все равно через силу ее кормила и поила, говорю: «Дочечка, открывай глаза, давай кушать, надо выздоравливать». А сама сижу возле нее и все в голове прокручиваю, что где-то на нее прикрикнула, когда-то отругала. И шепчу: «Доча, прости, я же не знала, что так будет. Ты только выкарабкивайся, я не хочу с тобой прощаться».

Ирина после последней операции. Фото: из личного архива

И она чуть-чуть начала приходить в себя. В тот день я услышала, что рядом колокола звонят, а самого храма не видно. Мне медсестра говорит: «Он совсем рядом, просто за деревьями». Это был храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, я побежала туда — и как раз было 4 ноября, День Казанской Божией Матери. В тот день Ире стало лучше.

Сын начал ездить и выяснять, что с лечением, уже ведь было четыре иммунотерапии. Сказали сдавать анализы — и тут же нас стали выписывать из хосписа. «Раз вы лечитесь, — говорят, — то смысла нет ее здесь держать».

Она у меня такая молодец! После каждой операции открывала глаза и говорила: «Мама, я сильная, я буду кушать, я встану, все, что врач велит, все буду делать!» Ей больно, а она вставала, шла, за стеночку держалась. Сейчас уже не может даже в туалет. Я ей помогаю, уколы ставлю, переворачиваю, памперсы меняю. И все думаю: «Господи, спасибо, что она здесь, со мной». Бог никого не наказывает.