Борис Дмитриевич Комаров — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. В 1968 году назначен директором НИИ скорой помощи им. Склифосовского. По совместительству руководил всесоюзным научно-информационным центром скорой и неотложной медицинской помощи Минздрава СССР. До 1986 года параллельно занимал должность главного хирурга медицинской службы гражданской обороны Министерства обороны СССР.

Его работы послужили научным обоснованием и подтверждением необходимости хирургического лечения патологии аневризмы аорты. С участием Бориса Комарова были выполнены первые в нашей стране операции при аневризмах грудной и брюшной аорты с аллопластическим замещением сегментов.

На основании его профессиональных исследований были созданы специализированные больницы и центры в Москве и других регионах страны; создано научное направление «Медицина катастроф», введена профессия врач скорой помощи и унифицированная программа обучения врачей на кафедрах.

Открываешь тумбочку, а внутри бутылка водки

— Какими были ваши первые дни в должности директора НИИ Склифософского?

— Там была полная разруха. Стирать белье было негде и нечем, рухнули потолки. Пищеблок был разрушен до основания. Готовить пищу на старых прогоревших котлах было невозможно, пищу и чистое белье заказывали в других больницах.

Вызовешь хозяйственника, он: “Нет средств для мытья!”. Я предлагаю подежурить: “Сестра будет уходить домой, а вы посмотрите, что у нее в сумочке.” Там и кусок мыла, и сода, и тряпки.

Прихожу на пищеблок: “Вот вы пишете — мясной бульон. А мяса в нем нет. Куда делось?” Они: “Уварилось!” Я говорю: “Хорошо. Давайте откроем сумки поваров”. Ну и понятное дело, мясо там, пошло на вынос.

В целом, человеческие отношения были хорошие. Хотя меня называли варягом и даже сделали однажды проверку.

— Что за проверка?

— Вызвали в приемное отделение. Мол, надо проконсультироваться с директором, а то что-то тут не поймем. Конечно, все они понимали. Я попросил доложить по форме. Я ж преподаватель! Показал им, как надо смотреть живот, как обследовать грудную клетку, как смотреть больного на левом и правом боку и так далее.

Они думали быстро отделаться, а я им на два часа устроил студенческий разбор. Все получили рекомендации, вытерли пот и разошлись, поняли, что не на того нарвались.

— А правда, что вы с обхода уходили, если в палате грязно было? Прямо вот разворачивались и уходили?

— Не то слово! Входишь в палату, а там вонь несусветная. Открываешь тумбочку, а внутри бутылка недопитой водки стоит, папиросы. Палатному врачу и заведующей говоришь: на этом я обход закончил, говорить мне с вами не о чем, через неделю приду повторно, чтобы этого не было! А если повторится — выговор и снижение оклада.

— Представляю, как вас все “любили”.

— Я брал платок носовой. Проводил им по кромке двери и показывал сестре: и это вы называете уборка палаты? Или вы только пол моете и все? Она начинает выкручиваться, доказывать что-то. Но было жестко: домой не уйдешь, пока всю палату сверху донизу не вымоешь.

Профессор Борис Комаров на посту медсестер

— Как вы попали в Склиф?

— Я у Бакулева в клинике проработал с 50-го года по 68-ой, считай, 18 лет. И мне предложили перейти на самостоятельную работу, возглавить НИИ Скорой медпомощи имени Склифософского. Старый директор тяжело заболел и вскоре умер. Меня хорошо знал начальник управления здравоохранения Москвы Ворохобов и сказал: “Справишься, мы тебе поможем”.

Когда я сюда попал, понял, что такое учреждение отремонтировать нельзя.

После моего выступления на исполкоме Моссовета, приняли решение строить новое здание Склифа. А тогда все было планово, по пятилеткам. Чазов строил кардиоцентр, Блохин — свой центр на Каширке — все это по плану. А наше строительство шло вне плана, за счет фондов исполкома Моссовета. А что такое внепланово? Это значит, сегодня есть, а завтра нет.

Например, в 1975 году заказали научное и диагностическое оборудование за границей. А стены корпусов только возводят, оно лежит на улице под дождем и мокнет. Опять докладываю наверх, там решают давать мне слово на исполкоме Моссовета два раза в год, ситуация начинает меняться.

— Было ли вам страшно браться за такой проект? Не боялись, что посадят?

— А вдруг посадят — такая боязнь еще была, когда мы работали с Бакулевым и делали операции на сердце. Смертность при пороках сердца была высокая, могли посадить всех.

А корпус строили не просто с кондачка. Собирали статистику по поступившим в течение месяца. Причем по сезонам: летние месяцы, зимние. Отдельно считали пациентов в травме, хирургии, ожоговом отделении. В проектно-сметной документации потом указывали: для хирургии, допустим, достаточно 60 коек, а в травму уже надо 120. Ожоговый надо строить на 100 коек и столько же в запасе иметь. А в приемном отделении сделать зал про запас на 500 человек.

Директор НИИ Склифософского Борис Комаров и министр здравоохранения СССР Борис Петровский

— Так вам было страшно?

— Я был тогда уже главный хирург Минобороны и Сталинград прошел. Чего же страшного? Когда меня за сердце хватало, я думал: “Ну я в Сталинграде был, ну как бы не смертельно, пройду и здесь”. Потом свалился я с ишемическим приступом.

Меня положили отлеживаться в четвертое управление, “кремлевку”. Я смотрел в потолок и думал, что это добром не кончится. Нужно делать выводы. А когда подсчитал, сколько сделано и пройдено, и строительство уже началось, и меня еще не выгнали…и вернулся.

— То есть вы так полежали, подумали, и дальше в ту же воду второй раз?

— И пошел дальше, да. Сейчас там порушили все, что я делал — это опять слезы. Эх, воспоминания — опять переживания.

Профессор Борис Комаров не может сдержать слез, вспоминая Сталинград

Я боялся смерти и читал “Отче наш”, уткнувшись в подушку

— Вы упомянули Сталинград, как вы туда попали, родились же не там?

— Детство мое началось в селе Мордово Тамбовской области. Мать и отец — деревенские жители, росли в многодетных семьях. В маминой семье одни девочки, земельный надел им не полагался, так что жизнь была тяжелая. Отец жил более богато в семье мастерового, рукодельное мещанское сословие — “лудим, паяем, кастрюли-ведра починяем”.

Отец был прогрессивный, призывал записываться в колхозы, раскулачивал кулаков. Потом и его раскулачили. Рабочие посоветовали: езжай на Сталинградский тракторный, здесь тебе работать не дадут.

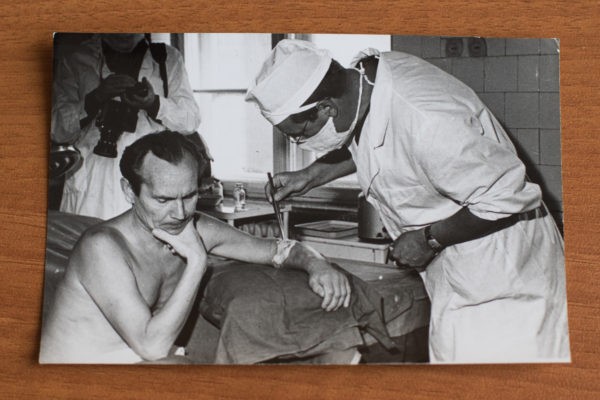

Смотрите, на фотографии сталинградские рабочие босые. Тапочки, майка, штаны на веревочке. Еще недавно тут степь была, а в 30 году первый трактор пустили. В 41 уже танки пошли.

Рабочие Сталинграда босые в штанах на веревочках

— Как вы встретили начало войны?

— Мы тогда не думали, что немцы дойдут до Сталинграда. Хотя в школе давали винтовку со штыком, на всю жизнь запомнил: “Коротким коли, длинным коли, сверху прикладом бей, прикладом закройся”. Жили в Сталинграде до войны хорошо и богато. Из окон хозяйки специально, чтобы все слышали, кричали детям: “Вовка, иди щи есть, сегодня с мясом!”.

Начало войны встретили с приподнятым настроением. Пришло время для подвигов, война долго не продлится, и немцев мы разобьем. А получилась заваруха на долгие годы. Первых немцев встретили рабочие, отряды самозащиты закрыли собой город, пока не пришла регулярная армия.

— Насколько быстро приподнятое настроение сменилось отчаянием?

— Все определялось по отцу. Он перестал приходить на ночь домой, оставался у станка круглые сутки. Было же так: “Давай танки, давай танки”.

Начались первые бомбежки, они были страшные, но еще не до такой степени. А 23 августа немцы подняли весь воздушный флот и в один день город смешали с руинами. Там были зажигалки, и фугасные бомбы, горело все. А заводы не бомбили, немцы хотели их забрать, поэтому отец сохранился.

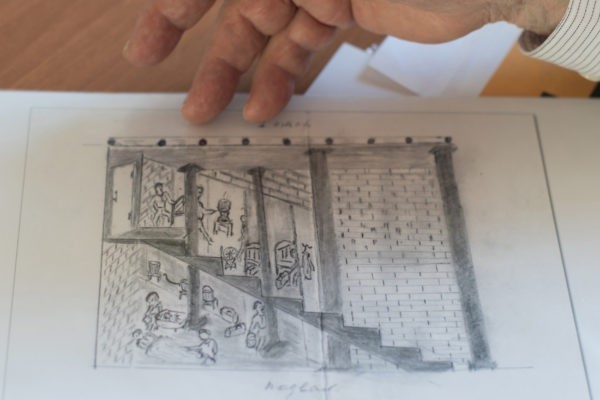

Мы с мамой прятались в подвале. Было страшно, не то слово. Я так боялся смерти, так боялся. Мать научила меня “Отче наш” читать. И молитву я читал, уткнувшись носом в подушку. В подвале стояли кровати, керосинки, под лестничной клеткой одну семью так и завалило.

А потом и нас. Отец пришел с завода и вытащил. Он сам строил этот дом, поэтому знал, как добраться сквозь завалы. Я был контужен, кровь текла из уха.

подвал дома, где прятались от бомбежек, рис. Б. Комарова

— Как вы жили в городе, где все разбомбили?

— В городе водопровода нет, продуктов нет, пекарни все разбиты, магазины разграблены, холод и голод. Я ходил за водой на реку Мечетку. На противоположном берегу сидели немцы и контролировали нас. Если засекли, что часто ходишь, уничтожали.

Или ведра прострелят, знак дают: не ходи в следующий раз. Однажды мы с товарищем ходили за зерном на элеватор под минометным обстрелом. Там нам подвернулась убитая лошадь, мы ее растащили, она была такая вкусная, что будь здоров.

— А правда, что мама в момент отчаяния взяла вас, детей, за руки и вышла под обстрел?

— Да, мать решила, пусть лучше нас побыстрее убьют, и вывела под минометы. Отец увидел такое безобразие, взял под руки и спрятал в подвал до утра. А на следующий день мы переправились через Волгу на Ахтубу, сколько трупов на переправе было! Так что вовремя дана была отмашка закрыть производство, рабочим указание уходить. Так мы эквакуировались в Уральск.

Там отец помог мне устроиться разнорабочим, мне как раз исполнилось 15. Он меня учил как держать напильник, резать по металлу. Я получил третий разряд слесаря, четвертый жестянщика. Потом работал на спиртовом заводе, там давали спирт и табак, я прикинулся, что пьющий и курящий.

— В 15 лет?

— Я уже мешки таскал по 80 кг в эти годы. Поэтому до сих пор и живу. А две пачки махорки и две бутылки спирта можно было пустить в обмен. Я шел на вокзал, в проходящие эшелоны, и мне меняли спирт на галифе, гимнастерки.

— Что важного дал вам отец?

— Отец много со мной разговаривал. Брал меня с собой в отпуск и разные истории заводские рассказывал. Рабочие-то в Сталинград приехали разные, не только хорошие. Говорил: тропкой кривой не ходи никогда. А что такое тропка в то время? Пьянство, воровство.

Мещане воспитанные, начитанные, а некоторые семьи так: отец получку получил и все пропил. Доходило до того, что жена приходила в цех, и говорила: детей кормить нечем. Тогда рабочие принимали решение: зарплату выдавать жене.

— Как для вас кончилась война?

— Мы вчетвером ставили на спиртовом заводе жестяную трубу. И только закончили работу, как войне конец. Нам выдали сверх нормы водки сколько хочешь, а потом я всех домой вел, вот это помню.

В 50-ых годах в клинике Бакулева творились чудеса

— Из вашей книги “Боль сердца моего” я поняла, что ваш выбор профессии случаен.

— Вы правильно поняли. Я ехал в Москву и не думал, что поступлю в медицинский институт. Я рисовал пейзажи и хотел учиться в училище имени Васнецова. А там спросили: “Где ваш этюд?”. Я говорю, какой еще этюд, я из закрытого города, на заводе работал. Пришлось искать другой институт. А мне было важно, чтобы давали продуктовые карточки и стипендию.

— Практические соображения, в общем.

-Да. Муж моей тетки, раненый, только что из госпиталя, сказал: иди в доктора, это интересная и благородная профессия.

То есть мой путь — это подсказка участника Великой Отечественной войны. Я поступил во Второй медицинский, там и карточки, и жилье — все было.

А когда начал учебный процесс, понял, в какие трудные позиции попал. Например, анатомию мы изучали на трупах, сейчас этого нет. Надо было достать из чана с формалином труп или часть тела и отпрепарировать сосуды, нервы и поочередно сдавать, где Nervus femoralis, а где Nervus ulnaris (бедренный нерв и локтевой нерв — прим.ред.)

Студенты некоторые падали в обморок, а я сознание не терял. В Сталинграде трупов валялось невиданное количество, сгоревших, обоженных. Я стал не так восприимчив.

-Тем не менее, анатомию не сдали?

-Да, семь раз у меня принимали экзамен, и так и не зачли. Поехал обратно домой в Уральск, думаю, ну вернусь на производство, работать буду. А отец меня отправил поливать арбузы-дыни и учить анатомию на свежем воздухе. Вернулся и сдал.

Первый курс такой был для меня трудный. Второй мед снимал для студентов дачи в Подмосковье, мы жили в Томилино. Нужно было дрова пилить, печку топить и учиться при этом. Уставали. Сколько раз было: сел на электричку, уснул, проснулся в Люберцах или дальше. Поспал на вокзале и рано утром в институт.

-В какой момент вы заинтересовались хирургией?

-Хирургия начиналась на 4 курсе, и тогда я попал в клинику академика Бакулева. А там как раз начались первые операции на сердце. Хирургия еще не знала, что сердце можно взять в руку. Во время войны удаляли осколки, но чтобы заранее оперировать больное сердце — такого не было. В 50-х годах в клинике Бакулева творились чудеса. У меня, что называется, открылись глаза.

— Кем был для вас Бакулев, каким он был человеком?

— Отец родной! Приходил в 8 утра на утреннюю конференцию, и уходил в 23-24 часа, чтобы успеть на транспорт. Таких теперь нет. Добропорядочный, простой, доступный вятский мужик. Хотя званий у него было!

— Можете вспомнить первую встречу с ним?

— Он идет на обход, в мою палату, я ее только принял. Ему представляют меня, молодого доктора. Бакулев назначает операцию и говорит: завтра вы будете мне помогать, начнем в 8 утра.

Я готовлю операцию. Еду в 6 утра в клинику, проговариваю мысленно ее ход. Обработка операционного поля йодом, потом асептическими простынями, покрытие, разрез кожи, гемостаз, этапы идут у меня в голове.

Приезжаю, ближе к восьми ребята звонят снизу: “Борис, Бакулев приехал!” Я скорее больного в операционную. Кладу на стол, а сестра говорит: куда так рано? Я говорю: ну Бакулев уже в кабинете. Да? О! Тогда биксы (коробка для хранения перевязочного материала и белья — прим.ред.) все сюда.

Профессор Александр Бакулев показывает коллегам снимок пациента

Приходит Бакулев в хорошем настроении. Открывает бикс, достает простынку, разворачивает, а она влажная. Он ее так встряхнул и смотрит на меня. “А ну, сюда ответственного профессора!”.

Я думаю, ну вот, не будет оперировать, скажет, белье нестерильное. Открыл второй бикс, а там стерильное. Бакулев решил, что отменять операцию — наказывать больного. Но обещал разбор на завтрашней конференции.

— И что, попало вам на следующий день?

— Я начал докладывать с утра о ходе операции и послеоперационном периоде. Он прерывает мой доклад: “Кто подал биксы сырыми?”. Профессор Жмур, ответственный за операционную, отвечает: “Александр Николаевич, вы приехали на 15 минут раньше, и вас засекли в приемном отделении. Поэтому ваш новый ординатор Комаров подал больного раньше”.

Бакулев развел руками: “Ну вот, я же и виноват. Даже не знал, что идет информация, когда я приезжаю и уезжаю”. Такая вот была первая встреча. Меня могли выкинуть из клиники под зад коленкой, но все обошлось благополучно.

— И потом вы сконцентрировались на сердце?

— Факультетское хирургическое отделение имени Спасокукоцкого располагалось на базе Первой градской больницы. Там Бакулев и предложил мне остаться.

Когда писал кандидатскую диссертацию, следил за умирающим сердцем. Сидел с детишками, подкладывал прибор, записывал систолу, диастолу, быстрое изгнание крови в аорту, медленное… И доказывал, что это сердце вовремя соперировано, имеет хорошие сократительные функции. А это сердце не потянет, больной умрет. На основе этой методики стали выбирать больных: с перспективой и отказываться от бесперспективных.

А докторскую диссертацию посвятил заболеваниям аорты. Это тяжелые пороки, когда аорта образует аневризму, и разрушается. Умирают эти больные внезапно, в трамваях, на улицах, дома. Единственный метод лечения — хирургический.

И вот из 50-ти оперированных мною больных вместе с Бакулевым выжило 20 человек. Это и легло в основу докторской, мне присвоили звание доктора медицинских наук.

НИИ Склифософского в советские годы

Вы родственникам покажите, что руки у вас трясутся, а слезы капают

— Что еще можете вспомнить из своей работы в клинике Бакулева?

— Нас учили обращать внимание на психическое состояние больного. Мы должны были уметь работать с человеком. Это самое трудное и ответственное.

— Что понималось под работой с человеком?

— Я разговариваю не просто с человеком, а с больным, которому может помочь только хирургия. А это означает не только выздоровление.

Допустим, риск большой. И я должен подобрать слова, убедить пойти на риск сегодня, потому что завтра выздоровления 50 на 50 уже не будет. Завтра у человека будет только 20%, а послезавтра нам придется и вовсе отказаться от операции.

Если удаление органа, то я должен объяснить, как без него жить. Что после удаления желчного пузыря у вас будет частый стул, вам придется выбирать работу, которая держит вас у унитаза. Но и не удалять нельзя.

-То есть вам важно было не испугать человека, рассказывая такие вещи?

— Да, не испугать, а вселить в него надежду на жизнь. Нас так раньше учили. Первое правило: больного нужно знать без истории болезни. Я должен был докладывать Бакулеву, не заглядывая в шпаргалки.

Второе: больного называть по имени-отчеству и на вы. При обходе пациент должен быть открыт для осмотра, а не лежать в пижаме и брюках. Женщину смотреть нужно только вдвоем, потому что женский организм может повлиять на вас так, что на вас напишут жалобу.

— А если врач пробежал мимо, исчез, ему некогда — такое в ваше время было?

— Значит, это уже не доктор.

Врач должен выслушать больного. Найти время, даже если куда-то бежишь, сказать: “Сейчас я вернусь и мы поговорим”.

Нужно всегда идти навстречу.

— В книге вы упоминаете, что обстановка была напряженная, во врачей даже стреляли?

— Работа с больным — это одно, а с родственниками — еще тяжелее. Однажды привезли мальчика 15 лет. Два года назад родителям сказали, что 10 лет с пороком сердца — мальчик операции не перенесет. А парень стал весь синий. Его венозная кровь сбрасывалась в артериальное русло. Это так и называется “синие пороки”.

Родители уговорили доктора Медведева взять мальчика на операцию. Он объяснил, что мальчику остается жить считанные месяцы даже если операция пройдет нормально. Она действительно прошла успешно, но сердце не смогло обеспечить кровоток по новой системе. И в дежурство Медведева парень умер.

Папа-милиционер ждал в коридоре, доктор вышел сказать, а тот: “Ааа, просмотрели, аааа, угробили, аааа, такие-сякие”, достает табельное оружие и в Игоря направляет. Тот бегом по коридору, отец за ним, в потолок стреляет: раз, два, стой! Врачу удалось убежать, и таких случаев было много. Тем более, что первые операции были очень рискованные, мы брали тяжелых больных, и 80% умирало на операционном столе.

Дети рабочих Сталинграда

— Ну понятно, что для родственников — это последний шанс, тут уже себя не контролируешь.

— Если бы родственники вовремя поняли, что мальчик безнадежен, они бы, может, успели родить другого. А милиционеру уже было за 50. И докторам надо уметь рассказывать родителям, что не надо замыкаться, а лучше рожать еще детей.

По своему положению, я должен был давать сведения, когда умирали больные. И вот эти разговоры — о, это нужно уметь!

Бакулев учил: вы умейте сострадать этим людям. Ведь вы тоже переживаете.

Вы родственникам покажите, что руки у вас трясутся, и слезы у вас капают, и вы так надеетесь, так надеетесь. И если они плачут, то и вы плачьте с ними.

— Какие слова вы говорили тем, у кого умер родственник?

— Начинаешь с того, что “давайте сядем, посидим”, не на ходу, не стоя в коридоре. Рассказываешь, что все было нормально, но закончилось тем, что больной умер. И тут истерика начинается.

— А вы?

— Ну, а ты держишь в кармане нашатырный спирт, иногда обмороки бывают у людей. И сам на взводе, переживаешь, и у самого сердце щемит и в руку отдает. У хирургов профессиональная болезнь — ишемия, они редко доживают до пожилого возраста.

Вот у меня в НИИ Склифософского, сколько хирургов умерло у операционного стола! Профессор Андросов не закончил операцию, умер со скальпелем в руках. Или доцент Виноградов у Бакулева нечаянно пересек нижнюю полую вену, думая, что это сухожилие. Хлынула кровь, залила всю рану, туда-сюда, закрыть нельзя, и он упал прямо у операционного стола.

Профессор Павел Андросов умер возле операционного стола

Хорошо, на соседнем столе работал хирург, оперировал сердце. Он перешел на этот стол, остановил кровотечение, сшил пересеченные сосуды, кровь вернули больному, которая излилась в рану, спасли жизнь. Вот видите, даже вспоминаешь и все это переживаешь, заново, ох.

— После какого-то количества больных не сострадаешь ведь так сильно?

— У некоторых притупляется это чувство. Пробежал мимо — и ничего, ни тебе здрасьте, ни до свидания. А ведь есть песня “Люди в белом халате встали у смерти на пути”. Знаете такую?

— Нет.

— Вот запиши себе. “Люди в белых халатах”. Борис Дмитриевич порекомендовал.

Раньше Скорая больных с инфарктом не забирала

— Я так понимаю, в Склифе вы не только построили новый корпус, а еще и поменяли систему Скорой помощи?

— Все сдвинулось с места, когда на исполкоме Моссовета я стал докладывать два раза в год. Там собирались все хозслужбы города, журналисты, партийцы, судья, прокурор. И вот Комаров докладывает не только состояние стройки. А то, что улицы не освещены, транспорт Скорой без колес, горючего не хватает, больных класть некуда.

Тогда по Скорой в Москве принимали только две больницы: Первая градская и Склиф. Мы включили в дежурство по городу еще 4-5 больниц. А это же должно круглые сутки все работать: рентгтен, анализы крови, биохимия, лифтеры, эвакуация. Был такой вой против переключения на круглосуточную работу! Меня могли и мешком пыльным где-нибудь вполне.

Машины Скорой тогда эксплуатировали по 7 лет. Я переключил на 5 лет. И чтобы колеса-горючее им выдавались вне очереди. Дома без вывесок — тоже проблема, Скорая не может найти больного. В общем, через систему Скорой помощи стали пересматривать всю хозяйственную деятельность города.

— То есть даже таблички с названиями улиц прибили?

— Да. Где не посыпано, где сосульки падают — утром дежурный по институту докладывал прямо в приемную Промыслова (В 1963—1986 гг. — председатель Исполнительного комитета Московского городского Совета — прим.ред.). Сколько травмированных, куда машина не доехала, и так далее. Секретарь Дзержинского райкома партии едет на работу и смотрит: сосульки есть? Так надрессировали команду. Подняли хозслужбу города на достойный уровень. В операционную в первый год мне заходить почти не удавалось.

— А каких еще изменений удалось достичь с вашей помощью?

— Раньше Скорая помощь не брала больных с инфарктом. Пациентов оставляли дома, они должны были выжить сами. И если выживали, тогда через 2-3 дня могли забрать в больницу. Я настоял, чтобы брали в первый же день — к тому моменту мы уже научились оперировать кровоизлияние в мозг. Посчитали количество возможных пациентов по городу и сколько нужно создать отделений и подготовить врачей.

— А в ваше время всех забирали? Сейчас-то надо очень постараться, чтобы Скорая в больницу увезла.

— Скорая помощь брала всех. Был такой порядок: если бригада приехала к вам и сомневается, дома оставить или привезти, то лучше в больницу. На диагностику у Скорой 15 минут и вперед, в приемное отделение.

Приемное отделение при неясном диагнозе должно принять. И либо в течение часа ставят диагноз, либо поднимают в стационар к хирургам. Сроки эти отмечались в истории болезни. Через столько-то часов больной оперирован, а если операция задержана, то почему и каким именно больным.

— И это все соблюдалось?

— Бакулев подчеркивал: вы это пишете не для себя, вы пишете это для прокурора. Помните, что за спиной хирурга всегда стоит прокурор.

Скорая помощь в СССР

— Что вы думаете про работу современной Скорой помощи?

— Я уже тридцать лет не работаю в этой системе, спросите у Путина. Почитайте мою книгу, какой она должна бы быть, какой мы ее строили.

— Вы критиковать не хотите?

— Я слово “критиковать” не говорил, это вы сказали. Читайте газету “Медицинский работник”, вы там все найдете. Это называется реогранизация, реконструкция, оптимизация и так далее, а уж к чему привела — спросите у себя самой.

Вот пример. Жена моего друга живет рядом с институтом Склифософского. С болью в сердце она просит меня о госпитализации. Я договорился, ее обследовали, сказали: приходите завтра, кладем на операцию шунтирования. Она вышла с территории, и около выхода упала. Острые боли в сердце, потеря сознания.

Прохожие вызвали по телефону машину, а станция Скорой рядом. Приехала фельдшерская бригада, у них нет ни экг, ни сердечных препаратов, ничего. Они покрутились вокруг умирающей, вызывают другую бригаду. А до станции 20 метров пройти! Пока нашли, пока новые приехали — труп.

Вы говорите, Скорую стали ограничивать, и жители Москвы мучаются. Не ведаем, что творим. Как могли закрыть амбулаторно-поликлинические пункты на селе! А где ж населению-то лечиться? Я на съездах Скорой помощи говорю ребятам: нужно выжить! Все вернется на круги своя.

Борис Дмитриевич, пересаженная матка забеременела!

— У вас было много талантливых докторов в Склифе. К некоторым очень неоднозначно относились, а вы их все равно держали. Почему? Например, тот же Демихов.

— Я Демихова уже получил, когда его вышибали из института Вишневского. Его передали моему предшественнику и сказали: вот у тебя здесь трупная кровь, как раз вот и Демихов. Он был основоположником трансплантологии, очень увлеченным.

А в Склифе уже трупными пересадками занимались, пересаживали кожу, кости, кровь брали трупную, и эти люди выживали. Он вписался и стал активным членом научного совета. Рука об руку работал со мной 20 лет.

Пациент с пришитой рукой

— Правда, что он жил с обезьянами и собаками в подвалах Склифа?

— Он придумал на обезьянах голову пересадить. Звонит из питомника Цхалтубо: Борис Дмитриевич, мне тут вагон обезьян дали, надо двигать науку вперед. И нужно полвагона апельсинов. Я ему: “Ты что придумал, в Москве апельсинов у детей нет, а ты обезьянам.”

Потом с полпути снова звонит: “Часть обезьян погибла, бананы нужны!” В общем привез в Москву, а куда их девать? Я говорю: “Слушай, мне попадет здорово, но единственное, что могу сделать: поселить тебя с обезьянами в систему клиник гражданской обороны. Проще говоря, подвалы Склифа.”

Подвалы были оснащены койками, водой, хоть завтра в бой. Дал ему две палаты, разместил обезьян, собак, он начал пересаживать им пищевод и так далее. А потом прибегает ко мне: “Борис Дмитриевич! Идем, чего покажу! Пересаженная матка забеременела!” И собаку показывает.

Именно он первый начал коронарные шунты делать. Бакулев прочитал об этом, и стал оперировать на людях. Интересный был человек, своеобразный, талантливый. Иногда домой не уходил, так с обезьянами и собаками оставался. Хотя ему условия создали, квартиру дали.

— Фотография его собаки с двумя головами шок, конечно.

— Ну еще бы, притащил эту собаку на московское хирургическое общество. Фильм “Собачье сердце” видели? А здесь по Демихову. На голову матери пересадил голову щенка, ликвидировав несовместимость.

Вместе с Демиховым работал профессор Кристиан Барнард, хирург из Южной Африки, пересаживал животным органы, помогал на операциях. Потом он у себя в ЮАР в 1967 году первый в мире сердце пересадил.

А мы тогда не могли сделать, потому что министр Петровский запретил эти операции по этическим соображениям. Сегодня эти люди долго живут. Может, когда-нибудь и голову пересадят, один итальянец взялся, но в это я не верю — слишком сложно соединить голову и спинной мозг.

Двухголовый пациент доктора Демихова после операции

— Был у вас в Склифе еще и реабилитолог блестящий. Даже Волгу для шоферов в палате установил.

— Вопрос реабилитации для Склифа имеет особое значение. Сюда попадают люди после травм, неожиданных катастроф, не готовые к тому, что будет после. Многие из них теряют профориентацию.

И был такой профессор Завен Атаев, руководитель нашего ребцентра. Для реабилитации шоферов он списанную “Волгу” поднял через окно на второй этаж. Ее смонтировали в отдельном кабинете. Для домохозяек у нас была кухня, где они заново учились готовить, а для водителей — “Волга”.

И еще был бассейн для тех, кто получил спинальную травму. Корешковые боли требовали вытяжки для позвоночника. Атаев сделал ее в воде. Человек плыл в спасательном круге, а к ногам привязывали гири. И были хорошие результаты.

— Как справлялись во время катастроф?

— На моей памяти их много было. Тяжелые катастрофы мирного времени. В 1982 году в Лужниках погибли в давке болельщики, в основном, подростки. Пожар в гостинице Россия. Взрыв в гостинице Космос. Там пылью забили пылесборник под завязку, специальный агрегат. Делегация пошла посмотреть, а главный инженер сказал “подумаешь, проблема”, зажег спичку и бросил. Спрессованная пыль взорвалась как порох. Нам привезли обожженных людей.

Самое страшное — катастрофа под Уфой, когда два курортных поезда ехали навстречу друг другу и вошли в лощину, где скопился газ. Погибли около 600 человек. Раненых отправляли на вертолетах к нам в Москву.

Железнодорожная катастрофа под Уфой

— Была паника при приеме людей?

— Помимо Склифа, я был главным хирургом гражданской обороны. Мы тренировались, готовили в период холодной войны население Москвы к атомным атакам. Так что не паниковали. На учебных тренировках вместе с войсками выполняли задачу: оказать медицинскую помощь населению в разрушенном городе. Мы разбивали палатки, “раненые” студенты валялись после импровизированного взрыва по территории Склифа, мы их собирали, оказывали помощь.

Это дало нам опыт помощи в случае катастроф. Атомная война — то ли будет, то ли нет, а в жизни это уже все работало. То есть Скорая — это военизированная система, готовая хоть сейчас в бой.

Когда операции на сердце делали, я говорил: Господи, пронеси!

— Что думает о жизни врач 90 лет? С какими мыслями встает и ложится?

— С вами говорить — это вот я же снова все переживаю. Но пока без инфаркта и паралича, слава Богу. Я книжку назвал, она сама за себя говорит: “Боль сердца моего.”

— Каждое утро встаете — и боль? Я не совсем то имела в виду.

— Это и есть боль сердца моего — служба, которой я посвятил всю молодую жизнь. Стать в 40 лет директором такого громадного института. Да еще главным хирургом обороны. Да еще отстаивать позиции ВОЗ на конгрессах.

Пережив сталинградскую битву, я лет двадцать просыпался от бомбежки и страха быть убитым. А сегодня во сне то оперируешь, то разговариваешь, то команды отдаешь. Эта служба вселилась на всю оставшуюся жизнь. И от нее никуда не денешься.

Но я не подписывал заявление об уходе по собственному желанию из Склифа. В минздраве РСФСР очень просили, чтобы я его написал. Господь Бог сказал: не писать.

— То есть вы по-прежнему просыпаетесь директором института Склифософского?

— Ну, уже не директором. Я вывел НИИ Склифосовского в 1 категорию науки, получил оборудование, многим сотрудникам выдал жилплощадь. И меня за это приказом министра РСФСР сняли с работы. Мне предъявляли, что я использовал служебное положение и выдавал квартиры сотрудникам. Что не заплатил полностью партийные взносы и так далее. Прокуратура состава преступления не нашла.

Но это не помогло. Боролись не со мной, а с партийной организацией Москвы, шел 85 год. Я пять лет доказывал, и злоупотребление все же отозвали, предложили уволиться по собственному желанию. Но я не стал.

— Именно это стало главной трудностью в жизни?

— Самым трудным была все-таки Сталинградская битва. Еле выбрались. Наверное, потому как Бог есть, как не быть. Все поставлено на свои места. Планета наша крутится? Не натыкается на другие? Есть, значит, высший разум.

— Вы считаете себя верующим?

— В Сталинграде когда бомбежка была, я читал молитву. Хоть верь, хоть не верь, остался живой. В церковь я не хожу, но мысленно я считаю, что есть высший разум. И Вернадский об этом пишет. Есть генетика, наследственность, все, что предусмотрено Всевышним, все нам дано.

— Помимо Сталинграда, в какие моменты вы горячо молились?

— Господи, пронеси. Когда операции на сердце делали, так говорил. Или “Спасибо тебе, Господи, что вышли из трудной ситуации”. Или “Да поможет нам Господь Бог”.

— Какое самое большое горе случилось в вашей жизни?

— Дочь у меня умерла. После того, как меня сняли с должности и отлучили от Склифа, я временно работал в Стоматологическом институте и добивался правды. А дочь уехала в Австрию и там умерла. Поехала без языка, очевидно, трудности были, а я не мог ей отсюда помочь.

Сын уехал в Польшу, он успешный хирург, живет там почти 30 лет. Вторая дочка кардиолог, живет со мной. А вот внуков и правнуков мы уже не в состоянии учить, за все нужно платить. Советское государство нам дало, а мы дать не можем.

Недавно исполнилось 66 лет, как студентом уехал в Питер и женился на студентке. И вот с этой студенткой мы до сих пор катаем годы. Ей 90 и мне 90. Мы простые крестьянские ребята, войну пережили. Пришли и заняли ведущие позиции. Она военный химик, я врач. Кстати, если б меня тогда не выгнали “с кандибобером” и я остался в институте, у меня инфаркт был бы точно. И не один.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Вот ищу, кто бы мне помог издать книгу “Реконструктивная абдоминальная хирургия”. Это, когда приходится оперировать дважды, трижды. Когда первая операция оказалась неудачной. Хирургия спасения. Не все это умеют делать. Типография сказала, нужен спонсор.

В книгу я весь свой пятидесятилетний опыт вложил. Все картинки сам рисовал. Она прошла рецензию и утверждена Ученым советом. А работаю сейчас в Московском клиническом научном центре на Шоссе Энтузиастов.

— Правда, что главврач иногда просит посмотреть сложные случаи?

— Приглашает, да, скажи, говорит, свое слово. В одном случае я увидел метастазы, а они не видели, и спросил: “Будем оперировать или пусть больной живет?” Так хирурги говорят, черный юмор.

— На дверях странноприимного дома Шереметьева, который стал потом Склифом, была надпись: “Сгорая сам, свети другим”. А вы бы себе какой девиз выбрали?

-Торопись людям делать добро! Делай добро и будешь счастлив. Чтобы я кого-то уничтожал — такого не было.

— А вы о смерти думаете?

— А что о ней думать, я ее вижу постоянно. Все мои одногодки ушли из жизни. Как говорится, и руку подать некому. Снаряды ложатся все ближе и ближе.

— Боитесь смерти?

— А чего ее бояться? Младенец и тот больше переживает за появление на свет. Криком кричит от испуга, что с ним будет. А смерть тихо приходит, если не катастрофа. Сердечно-легочная недостаточность — засыпает человек и все.

— Вы бы так хотели умереть?

— Я бы никак не хотел. Я еще хочу пожить и посмотреть, что будет с праправнуками, и чем этот бардак кончится.

Фото: Мария Моченова