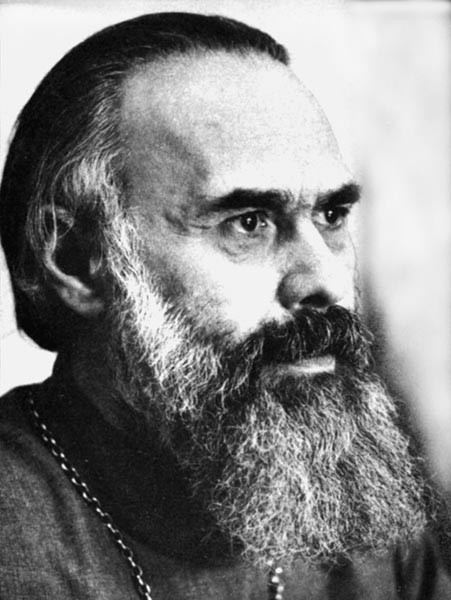

От редакции: Имя митрополита Антония в представлении не нуждается. Вопросы порой вызывает его титул — Сурожский, и интерес — конкретные условия бытия его епархии[1].

От редакции: Имя митрополита Антония в представлении не нуждается. Вопросы порой вызывает его титул — Сурожский, и интерес — конкретные условия бытия его епархии[1].

Владыке случалось отвечать на вопросы об этом собеседникам в Москве. Мы по возможности собрали эти непринужденные, не всегда хронологически-стройные рассказы о разных сторонах жизни “сурожан” и их пастыря.

Это не исчерпывающий формальный “отчет о деятельности”; читатель получит лишь некоторое представление о проблемах, на фоне которых вот уже скоро 50 лет тому назад начиналось пастырское служение Владыки в Великобритании, и о новых всходах православия на ее почве.

В основу текста положен рассказ Владыки, записанный в 1993 году. В некоторых местах мы сочли уместным указать (в скобках) год, к которому относится упоминаемое событие.

О Сурожской епархии известно из русской истории. Город Сурож (Сугдея, теперешний Судак) был основан в Византийской империи в виде миссионерского центра для Крыма и, как предполагалось, впоследствии для распространения православной веры на соседние племена. Одним из ранних его епископов был исповедник святитель Стефан[2].

А мне досталось это звание по следующей причине. Когда я стал правящим епископом Великобритании и Ирландии (1962), мне сначала был дан титул Лондонского и Великобританского. Я обратился с вопросом к Архиепископу Кентерберийскому Михаилу Рамзею, которого я знал очень хорошо и близко: не создаст ли это каких-нибудь затруднений в отношениях с Англиканской Церковью, поскольку у англикан есть свой Лондонский епископ. Он мне ответил, что если я хочу, чтобы мое назначение правящим епископом было положительным делом для взаимоотношений между англи-канами и Русской Церковью, лучше бы мне не иметь английского титула. Я тогда обратился в Патриархию с просьбой дать мне титул, который был бы русский. Причем тут два соображения играли роль. Во-первых, то, что мне сказал Архиепископ Кентерберийский, и, во-вторых, — мне очень хотелось иметь русский титул. Я сам русский, русской культуры, русских убеждений, я чувствую, что Россия — моя Родина; и, кроме того, громадное большинство наших прихожан в то время были русские. Мне очень не хотелось иметь иностранный титул. Мой первый титул, когда я стал (1957) викарием, то есть помощником нашего архиепископа в Париже, был Сергиевский. Но вообще в Русской Церкви принято, когда создается новая зарубежная епархия, давать титул по епархии, которая существовала в древности и вымерла. Ввиду этого мне и дали титул Сурожского. Мне было отрадно иметь титул чисто русской, древней, но, кроме того, миссионерской епархии, потому что я рассматривал нашу роль на Западе как миссионерскую. Не в том смысле, чтобы я думал об обращении всех англикан в православную веру: это, во-первых, немыслимо, и, во-вторых, я бы сказал, нежелательно, потому что такой быстрый переход из одной веры к другой обыкновенно не держится. Миссию я, а теперь и мои сотрудники понимаем так: мы здесь голос Православной Церкви русской традиции. Мы не обязательно должны обращать людей в православие, но должны дать людям знание о Православии, любовь к Православию и должны передать верующим различных вероисповеданий те частицы, осколки православной истины, которые они сейчас могут впитать, понять и пережить.

Кроме того, в Англии сейчас около полумиллиона греков-киприотов. У них много храмов, но живут они замкнутыми общинами, не открываются на Запад вовсе, поэтому играют небольшую роль. И в результате мы стали Православной Церковью в Англии, несмотря на то, что представляем не-большую группу.

* * *

Теперь наша епархия представляет собой реальность. В тот момент, когда я был назначен епископом, у нас было всего два прихода. Был лондонский приход, который рос, и оксфордский приход, который держался и постепенно вырастал, но больше в тот момент ничего не было. За последние 30 с небольшим лет лондонский приход вырос с трехсот до тысячи — тысячи душ, не взрослых людей: есть и дети малые, и очень ветхие старики. Самый старший человек у нас был — старушка, которая скончалась ста семи лет. Я помню, как я ее навестил, когда ей было 104 года, и сказал: “Ну что такое сто четыре года, давайте праздновать сто пять лет!” Она ответила: “Ах, отец Антоний, я до ста пяти боюсь не дожить: за последние три месяца я начала чувствовать, что старею”… Я подумал, что она, вероятно, еще поживет, и она действительно еще три года прожила.

Постепенно, конечно, это поколение начало вымирать, и это потеря непоправимая, не только для более молодого поколения, которое теперь выросло и уже стало взрослым, а для России, потому что эти люди были бы свидетелями того, чего современная Россия не испытала и не знает. Я не говорю сейчас об опыте эмиграции, об опыте тех людей, которые были чужими в чужой стране, и пустили корни, создали сотни храмов, создали русские школы, провозгласили православие так, что неизвестная на Западе вера стала верой всем известной. Я думаю о том, что они могли бы рассказать о дореволюционной России и каким опытом поделиться; причем и политическим, но главным образом культурным: о том, что было жизнью духа, жизнью и духом русского народа до революции. Это поколение сейчас вымерло. Остались люди моего поколения, но мы за границей оказались уже детьми; я попал в эмиграцию, когда мне было семь лет. Я был воспитан в русском духе до глубин души, но, конечно, я могу говорить только о том, что я унаследовал, а не о том, что я мог бы пережить, еще будучи в России взрослым человеком.

* * *

Сурожская епархия очень своеобразна. Сейчас она стала многоязычной и многонародной. Началась она здесь, в 1919 году, в виде одного прихода и состояла исключительно из русских эмигрантов. Создался приход сначала в домовой церкви, а потом (1922) англикане дали русским на пользование храм во имя св. Филиппа недалеко от станции Виктория. Мы делили его с приходом Зарубежной церкви. Настоятелем того прихода был теперешний митрополит Виталий; после каждой моей службы он храм освящал по чину освящения храма, оскверненного еретиками. В течение очень многих лет это был просто русский приход. Может, один-другой англичанин или англичанка переходили в православие ввиду того, что выходили замуж или женились на русских, но в основе это был чисто русский приход. Но в результате этого постепенно среднее и младшее поколение выпали из Церкви. Когда я приехал сюда (1948), меня поразило, что были бабушки, и были дети младше 14-ти лет, то есть моложе того возраста, когда мальчик или девочка может сказать: “Не иду в церковь — и баста!” А среднего поколения не было. И я решил, что так невозможно: важнее православие, чем русскость. Потому что русскость может передаваться в самом православии, русское православие не идентично с греческим или сербским. И я решил сделать все возможное, чтобы это среднее пропащее поколение вернулось в Церковь; а для этого надо было начать служить и беседы вести на английском языке.

Проблема была более сложная, чем может показаться, потому что я приехал в Англию без знания английского языка вообще. Мой приезд был очень дерзким поступком. Мне предложили приехать сюда настоятелем православного храма православно-англиканского Содружества преп. Сергия и св. Альбана и лектором. И я согласился на том основании, что если 50 миллионов англичан могут говорить на своем языке, то почему еще один человек не может ему научиться? Я рассчитывал, что хорошее знание немецкого и французского мне помогут, и засел за учение. Я читал со словарем, слушал, как люди говорят на английском языке, пробовал всячески — иногда до комичности, а иногда впопад — произносить те звуки, которые они произносили, и так учился. И как только я начал знать английский достаточно, чтобы произносить слова богослужения, хотя говорить еще совсем не мог, я начал служить по-английски.

Потом мы открыли школу для детей с преподаванием русского языка. Тогда мы по-английски совсем не работали, и эти дети нам вернули своих родителей. Это было очень интересно. Вот с чего все началось.

Ну а потом пошло дальше естественным образом. Когда стало больше людей английского языка, мы начали служить для них отдельно, потом стали прибавлять немножко английского в службу, потом стали чередовать службы. И в результате у нас получился приход, где есть и чисто русские, но все меньше, конечно, потому что первое поколение уже вымерло, ходят их уже стареющие дети. И сейчас мы в пятом поколении смешанных браков. После третьего поколения русский язык пропадает, он делается пассивным, а потом его вообще нет. Но мы теперь в значительной мере употребляем английский. В Лондоне у нас одно воскресенье в месяц английская служба, одно — славянская, и два — смешанные, пестрые. Всенощные все пестрые: в зависимости от того, кто в церкви, бывает больше или меньше английского. Требы мы совершаем на самых различных языках, потому что иногда бывает, что наш прихожанин или прихожанка женится или выходит замуж за человека иного языка. Мы венчали по-славянски, по-английски, по-французски, по-немецки, по-гречески, по-испански, по-итальянски. Слава Богу, нас четверо священников, которые “вскладчину” могут служить на этих языках. И постепенно наш приход стал многоязычным и многонациональным, потому что к нам начали приходить люди, которые в сербской или греческой церкви не могут молиться на понятном им языке.

Православие у нас начало расти тоже тем, что различные исповедания, в частности, англикане стали приглашать читать лекции и проповеди. Было время, когда я пять раз в неделю где-нибудь проповедовал или читал лекции. И я никогда не проповедовал православие. Я проповедовал Евангелие с православной точки зрения. Я говорил о Русской Церкви и говорил о ней правду, ту правду, которую в России в то время сказать было нельзя — о гонениях, о состоянии верующих и т. д. И постепенно люди стали узнавать православие. Они и до меня слышали о нем, конечно, — очень много, в частности, от Николая Михайловича Зернова, от его жены, через православно-англиканское Содружество. И был какой-то момент, когда англичане очень заинтересовались, и я прочитал несколько тысяч лекций, по-моему. Причем в начале это был позор, потому что, как я уже говорил, мой английский язык был ниже всякого уровня. После одной из ранних лекций ко мне подошел священник и сказал: “Отец Антоний, я ничего более скучного не слышал, чем то, что вы сегодня говорили”. Я ответил: “Что же я мог сделать, — я читал свою лекцию по листу. Я написал ее по-русски, мне ее перевели, я научился, как произносить, и вот я ее прочел”… Он посоветовал: “А вы перестаньте читать. Говорите без записок”. Я возразил: “Слушайте, я же не говорю на английском языке. Как только я начну говорить, я буду делать комичные ошибки”. Он просиял и ответил: “Именно! Тогда мы сможем смеяться, вместо того, чтобы тосковать”… И я решил: хорошо! — и начал говорить. Причем говорил и делал ошибки, люди смеялись и я смеялся, и постепенно сколько-то научился говорить на языке.

* * *

Интересно одно свойство православия: то, что мы не занимаемся прозелитизмом. Мы не гонимся ни за кем и не стараемся никого, как я всегда говорю, “совратить” в православие или даже “обратить” каким-нибудь собственным действием. Но, как апостол Павел говорил, сердце наше всем открыто. Поэтому двери храма открыты, священники наши, включая меня, принимают всех, кто приходит с каким бы то ни было вопросом или духовной нуждой. И к нам приходят очень разные люди по разным побуждениям. Это можно почти что проследить по поколениям. Первые обращенцы были люди среднего поколения, изверившиеся в том вероисповедании, в котором они были крещены. Многие из них просто были крещены когда-то. И больше в церковь не приходили. Некоторые из них были богословски образованы и не могли больше принимать ни католичество, ни англиканство, ни различные протестантские верования. Они к нам приходили с вопросом: кто вы? что вы можете сказать? И мы отвечали им. Мы им говорили, что православная вера, по нашему убеждению, это основная вера евангельская в чистоте, в полноте своей, которая передается нами, конечно, как апостол говорит, в глиняных сосудах. Мы не воплощаем эту веру, но мы ее несем и проповедуем, скорее даже — исповедуем. И эти люди стали изучать православие. Тогда книг о православии на английском языке было относительно мало, поэтому с каждым человеком мы занимались отдельно. В течение первых тридцати лет каждого человека, который ко мне приходил с вопросом, я принимал, узнавал как можно подробнее, что он собой представляет, почему он заинте-ресовался православием, и давал ему тридцать часов уроков. То есть мы проходили с ним православную веру, православное богослужение, православную духовность, и он жил под молитвенным правилом и периодически исповедовался.

Люди, приходившие в начале, были в основном люди образованные, для которых вопросы интеллектуальные играли громадную роль. И приходилось учить их тому, что надо перенести центр внимания из головы в сердце, — не в эмоции, а в живое, глубокое, честное переживание вещей. И это иногда занимало — и занимает — очень долгое время, потому что люди на Западе, особенно воспитанные философски и богословски, привыкли думать и стараться найти логические выражения тому или другому. А мы им говорим: да, логическое выражение вы найдете, но вы должны искать его в другом месте, не в мозгах… Я помню, философ Франк мне как-то сказал, что ум — это слуга, он должен прислушиваться к тому, что говорит сердце, и исполнять. И мне кажется, что это очень важно. Семен Людвигович был философ умный, тонкий, образованный, он не стал бы делать какие-то мозговые выкладки, не соответствующие внутреннему опыту. Вот к этому мы старались приучить людей, которые приходили к нам в начале с большим умственным багажом. И некоторые из них довольно трудно переходили из ума в сердце, а потом вдруг чувствовали, что они свободны. Последующему поколению было проще в каком-то отношении, потому что когда появились в приходе англичане, люди английского языка, то другим стало менее страшно приходить. Они не должны были вливаться в чисто русскую среду, где все чуждо. Они приходили, и многие мне говорили: “Пришедши к вам в храм, мы просто пришли домой, тут что-то родное”. Это они переживали и в порядке богослужения, и в порядке обстановки храма, и в порядке взаимных отношений прихожан.

Причем не воображайте, что наши прихожане ангелы, прихожане наши бывают очень и очень трудны. Я помню, как в начале мне некоторые англичане говорили: “Ах, мы пришли к вам в храм, и мы даже не знали, что такое русское радушие. Как нас принимают! Как нам здесь хорошо! Вот Церковь, в которой мы должны жить!” Я всегда отвечал: “Вы три месяца проживите, а потом посмотрите…” Не проходило и трех месяцев, как они приходили, говоря: “Мы уходим! Русские с такой резкостью нас одергивают, когда мы делаем ошибки, так нас поправляют, что это просто невыносимо!” Я отвечал: “Я же вам говорил! Уходите, уходите…” И они уходили, а потом возвращались уже без иллюзий о нас, но зная, что православие того стоит, что даже с русскими можно жить. И мне кажется, что это важно. Потому что в Англии люди привыкли к гладким отношениям: никого не обижать, обте-каемость такая. А русские общались с ними, как с людьми. Когда англичане делали ошибки, их исправляли, когда что-нибудь было не то, высказывали это, и это очень много им помогало.

То, что люди пережили, приходя к нам в храм, я выражу словами одного из них: “Здесь что-то или Кто-то есть”.

* * *

Как я сказал, мы не принимаем людей легко. Опыт показывает, что они сначала приходят и прислушиваются, приглядываются, “принюхиваются”. Потом в какой-то момент они загораются очень пламенным желанием принять православие и отталкиваются от той веры, которая была их верой; и вот в этот период я их никогда не принимаю: я не принимаю человека, который отрекается от своего прошлого. Потом начинается период, когда человек входит глубже в православие и начинает чувствовать, как он должен быть благодарен той Церкви, которая его сделала вообще христианином, когда у него нет уже романтики такого чрезвычайного подъема. Он может спокойно войти в православие, как блудный сын, который домой пришел, именно домой, а не в какое-то исключительное место. И когда он может обернуться и сказать: да, моя Церковь — католическая, англиканская, протестантская, секта какая-нибудь — мне все-таки открыла Христа, и я глубоко благодарен ей, — то мы их принимаем. Причем большей частью (хотя не везде это возможно) мы заботимся о том, чтобы познакомиться с семьей, чтобы они поняли этот его поступок, и они почти всегда присутствуют и участвуют в принятии; часто даже их священник приходит.

Конечно, не везде может быть подготовка такого рода. У нас есть возможность видеть человека, давать ему час-полтора в неделю, давать ему молитвенное правило, следить за тем, чтобы он его выполнял, спрашивать подробно о его внутреннем как бы созревании. Во всяком случае, какая-то подготовка должна быть, — конечно, не умственная. Речь не идет о том, чтобы человек выучил все, а о том, чтобы он включился в веру церковную, то есть верил в основные истины, в сокращенном виде — в Символ веры. Потому что есть вещи в Символе веры, которые человек будет понимать по мере того, как он будет жить в Церкви. Мы стараемся ему объяснить богослужение, чтобы он мог черпать из богослужения все, что можно почерпать, весь его смысл, ритм и т. д. Мы ожидаем от него, что он будет читать утренние, вечерние молитвы, что он будет читать их спокойно, без спешки, что он будет отдавать какое-то количество времени на размышление над этими молитвами, чтобы войти в понимание и мыслей, и чувств, и опыта духовного, который заключен в них.

В течение всего этого периода оглашения мы его исповедуем. Устав требует, чтобы мы исповедовали человека перед его принятием в православие (я сейчас говорю о переходящих в православие), но опыт показывает, что если вы его исповедуете в последнюю минуту, вот-вот перед тем как присоеди-нить к Церкви, вы можете обнаружить — не то что он грешник, а вы не думали, не знали об этом, — а вы вдруг обнаруживаете в этой исповеди незрелость, его духовную неготовость в какой-то области. Но тогда уже поздно ему говорить: “Нет, я не могу тебя принять”. Пришла семья, пришли друзья; если ты скажешь: “Нет, я его не буду принимать сегодня”, — их реакция: что же он за человек, что в последнюю минуту его отвергли?! Мы исповедуем их в течение всего этого периода, чтобы постепенно все прошлое было исповедано и чтобы иметь возможность как бы ощутить, если не взвесить духовную зрелость человека. Но опять-таки, это не обязательно делать через исповедь, это может быть сделано через искреннюю, прямую беседу с мирянином или священником. Мы ожидаем, что он будет читать Евангелие, вдумываться, искать совета; во всяком случае, читая Евангелие, не только будет искать, в чем Евангелие его обличает, а искать еще, может быть, больше, что его в Евангелии так глубоко трогает, что он чувствует свое как бы сродство, свою близость с Богом. Чтобы отношения с Богом были личные, а не строились на общих положениях; чтобы можно было говорить с Богом, начиная с того, что ты сам понимаешь и что Он понимает — если можно так выразиться.

* * *

Богослужебно у нас жизнь гораздо беднее вашей, потому что у нас один храм на Лондон; в Лондоне сейчас больше ста километров в поперечине, и если служить утром и вечером, то не удалось бы посетить никаких больных, никаких стариков, и никто в церковь не мог бы прийти, потому что никто не живет ближе полутора часов пути; каждый день приходил бы один какой-нибудь человек. Поэтому мы служим около двухсот служб в год, так что многих служб мы не совершаем, но зато мы ездим, и вместо того, чтобы, скажем, причащать больных запасными Святыми Дарами, мы часто служим литургию в комнате больного или в доме какого-нибудь старика; и тогда собираются другие православные, которые живут вокруг. Едешь с полным облачением, с антиминсом, с сосудами, и в зависимости от того, кто едет, можешь прихватить кого-нибудь попеть, или не прихватить. Я люблю служить один, и тогда я читаю тайные молитвы вслух, и этот человек участвует в литургии, иногда после того как он несколько лет не мог в церковь ходить; и православные соседи могут приехать и участвовать. Это очень плодотворно. В больнице, конечно, этого сделать нельзя; в тюрьме это разрешается. У меня есть пропуск тюремного священника, поэтому я могу посещать все тюрьмы в Англии, и когда там бывает несколько православных, можно отслужить литургию.

* * *

В соборе у нас есть практика внебогослужебных бесед. Первые годы, что я был здесь, у нас была довольно большая русская группа, и тогда у нас бывали беседы еженедельно. Потом стали появляться люди английского языка; к тому времени я научился немножко английскому, и мы начали вести беседы по-английски. А потом был долгий период, когда русских бесед не было, потому что все русские, жившие здесь, говорили по-английски лучше меня, для них специальные беседы не нужны были. И мы стали вести беседы на английском языке, сначала еженедельные, а потом, когда я стал подуставать, два раза в месяц. За последние полтора-два года (то есть с 1989 г.), когда открылся путь из России на Запад и стали приезжать русские из Советского Союза, не говорящие на английском языке, или такие, которые хоть говорят, но, конечно, не живут им, мы возобновили русские беседы, и теперь они происходят раз в месяц. Если окажется, что русская группа окрепнет, если участники будут приходить регулярно, тогда, может быть, мы устроим и вторую беседу в месяц; но в данное время посещаемость такая неопределенная, что устроить две беседы мне кажется неразумно. Сейчас число приходящих колеблется между 35-ю и четырьмя, тогда разобьются еще больше, и вместо четырех будет два.

Четыре раза в год у нас бывает одна суббота, которая называется “говение”: два раза в год на английском языке, два раза в год на русском языке. Происходит это так: мы начинаем с молитвы, как мы сегодня начали, затем я провожу беседу, которая длится минут сорок, после этого период молчания, приблизительно три четверти часа или час, когда все обязаны молчать. Кто не в состоянии молчать — идет в ризницу[3], но в храме никто не говорит, не мешает другим “вмолчаться” в тишину и внутреннюю и церковную, потому что в церкви есть своя тишина. Один французский писатель так описывал переживания одного из своих героев: этот человек услышал тишину и вдруг понял, что эта тишина — живое Божие присутствие… Так что я беспощадно требую, чтобы люди не мешали другим вмалчиваться в свои глубины. Затем мы вместе питаемся, то есть каждый приносит что-то свое, и мы вскладчину едим то, что принесено, пьем чай. Потом вторая беседа и второе молчание, а затем общая исповедь, которую я провожу не так, как в России проводят общие исповеди. Она проходит так: я читаю ряд молитв из службы подготовительной к причастию, но опять-таки не все; затем я произношу вслух исповедь, которая — моя исповедь перед Богом, в контексте тех двух бесед, которые я проводил; они тематичны и исповедь тоже тематична в этом смысле. Она длится обычно минут двадцать-тридцать-сорок. Это зависит не от моей греховности, а от содержания бесед, от содержания молитв, — чем они меня вдохновили. Затем мы снова коротко молимся, и затем все получают разрешительную молитву. Если почему-либо кто-то хочет исповедоваться отдельно, это возможно, но большей частью никто не приходит, потому что такая исповедь объемлет достаточное поле греховности или внутренней жизни. И после этого в воскресный день все, кто был на этом говении, могут причащаться.

Наши обращенцы жаждут причащения и идут к причащению чаще и больше, чем наши коренные русские право-славные. Но я заметил процесс: после нескольких лет православной жизни они начинают причащаться немного реже, исповедоваться глубже, и начинается процесс нового соотношения исповеди, причащения и их внутренней жизни.

Конечно, некоторые переживают богослужение более естественно, чем другие, в зависимости от “даровитости” своей в этом отношении и от того, к чему они привыкли раньше. Потому что наше богослужение, конечно, очень непохоже на протестантское, или англиканское, или католическое богослужение.

Я помню одну теперешнюю прихожанку. Она ко мне пришла неверующей и говорит: “Вы мне должны объяснить, что такое Бог”. Я ей ответил: “Бог — наш Отец”. Она с ужасом вскочила со стула: “Что угодно, но не это!” Я спросил: “А в чем дело?” И оказалось, что ее отец был тираном, мучителем всей семьи, он измучил и жену и детей, и для нее слово “отец” значило самое страшное, что может быть в жизни. Мы после этого с ней говорили, постепенно она пришла к православной вере, но говорила: “Я не могу стать православной. Я никогда не смогу поступать так, как русские поступают. Я слишком скована, я никогда не смогу купить свечу, стать на колени, поцеловать икону, поставить свечу; как же я буду православной?..” Я посоветовал: “А вы будьте православной в душе и ничем этого не выражайте”… Прошло несколько лет; она приходит, покупает свечу, кладет земные поклоны, ставит свечи, целует иконы. Все это постепенно выросло в ней, как внутренний опыт. А если бы я ее дрессировал, сказав: “Вот, поступай так, поступай сяк”, — то эта “дрессировка” — я нарочно употребляю это слово — ей помешала бы вырасти внутренне, хотя внешне она все делала бы, как следует.

В этом смысле меня пугает то, что сейчас часто бывает в Русской Церкви: людей стараются научить, как себя вести, тогда как надо было бы им говорить: “Веди себя, как хочешь (ну, в пределах разума или приличия) и жди, чтобы в тебе родились такие чувства, которые сделают для тебя естественным то, чего Церковь от тебя ожидает и что верующие делают”. Святой Августин в своих писаниях говорит: “научись любить, и делай, что хочешь…” Это не значит, конечно, произвол, это не значит бесчинство, разврат, но это значит: не заковывайся с начала в формы, потому что форма тебя задушит, если это не естественная твоя форма.

Наши верующие гораздо живее (я говорю, конечно, в среднем), чем верующие других вероисповеданий, потому что быть православным среди моря инославных требует выбора и решимости. Прихожане едут два-три часа в церковь и столько же обратно. Самое простое — пойти в соседний англиканский или католический или протестантский храм, — нет, приходят. И поэтому люди, которые встречаются в церкви, все знают, что у них одна вера, одна духовная традиция, что они пришли в этот храм, не потому что он самый близкий или удобный, а по убеждению. И у нас бывает очень много посетителей, которые приходят молиться, просто молиться среди людей, представляющих собой живую верующую семью единой веры, единого религиозного опыта. Благодаря тому, что мы небольшая община, мы друг друга хорошо знаем. Я почти сорок лет на одном месте, я знаю каждого человека по имени, я знаю его родителей, знаю бабушку и дедушку, знаю близких и дальних, и потому отношения удивительно глубокие и близкие. Нет ни одного человека, кто у меня не исповедовался; крестил я всех, кто теперь уже отцы семейств, я — или если не я лично, то мы — теперь венчаю их детей; поэтому есть сознание общины, личной дружбы. Многие со мной на “ты”, потому что мы друг друга знали Бог весть сколько лет; конечно, отношения от этого рождаются семейные. У нас нет такого чувства величия епископа или какой-то его отдаленности: живем вместе. И потом, я живу гораздо проще — cлава Богу! — чем приходится жить архиерею в России, где у него большая административная работа и вообще сложная жизнь. У нас собор, в соборе сторожка, я в этой сторожке живу, я на себя готовлю, я свою комнату чищу, я на себя секретарствую — и блаженствую, потому что это единственное, что у меня остается от монашества, говоря о внешней стороне. В десять часов вечера я закрываю церковь и до следующего утра я один; это дает мне возможность иметь вот эти две жизни — свою монашескую жизнь, где я могу молиться: если ничего не стрясется за ночь, то никого нет; и с другой стороны — пастырская работа.

* * *

Православные в провинции всегда были, конечно. Поскольку я одиннадцать лет был единственным священником на всю Великобританию и Ирландию, то что бы ни случалось, где бы ни случалось, — надо было ехать, и это было не так просто, в общем. А потом стали появляться маленькие общинки, и нужно было находить им священников. И мальчики моей воскресной школы начали подрастать и становиться священниками. А затем начали появляться священники, именно — появляться, я их не искал, я их не создавал. Они появлялись каким-то Божиим мановением, чудом прямо.

По обстоятельствам двух родов мы заняли в Англии очень особое положение. Первое обстоятельство то, что у нас было очень много рассеянного люда и относительно мало компактных групп; а второе — поскольку в Англии очень мало русской эмиграции, чисто житейски она не может содержать священников в том числе, которое нужно было бы иметь ввиду рассеянности. И вот я предложил — и это было принято одним за другим нашими священниками — что каждый, кто будет посвящаться, будет сам себя содержать работой, а приходской, пастырской работе отдавать все — в пределах разума — свое свободное время. И это мы рассматриваем не как несчастье. Тот факт, что он священник в какой-то среде, делает его священником данной среды; эта среда является его паствой. Например, отец Иоанн на западе Англии преподает драматическое искусство, и в результате все его студенты сталкиваются с верующим убежденным православным священником, который, конечно, им не навязывает православие, но им открывает его. А те люди, которые к православию не приближаются, идут к нашему священнику со своими духовными или семейными или душевными проблемами. Поэтому я всем нашим священникам объяснял в свое время, что их паства — не только православные, которые уже нашли себе родной дом в православном храме, их паства — те люди, которым нужен Христос, которым нужно Евангелие в его чистоте, которым нужна пастырская забота. А эти люди — вне храма, их надо искать, надо идти к пропавшим овцам, а не к тем овцам, которые уже находятся в ограде. И в этом отношении наши священники рассматривают необходимость заработка не как несчастье, а как замечательную возможность расширять свою пастырскую деятельность. Причем не “обращать” в православие, а давать изнутри православия все богатство, какое люди могут воспринять, до момента, когда они воспримут самое православие. Или, если не воспримут, они во всяком случае уходят обогащенными тем, чего раньше у них не было.

Вот принцип, на котором мы живем; и вот почему я думаю, что можно жить в миру и делать определенное дело. Я совсем не хочу сказать, что это возможно в России; разумеется, если у священника приход в десять тысяч человек, не может быть речи о том, чтобы он занимался чем-то другим; тогда у него настолько много работы, что оправдывается его существование. Но что совсем не оправдывается, по-моему, это положение священников, у которых не хватает работы, а они все-таки живут за чужой счет, — это ужасно разрушительно. Для более старого человека это ничего, но для молодого это нехорошо.

Мы стараемся иметь священника для целой области или расположить наших священников так, чтобы они могли быть на одной линии железной дороги куда-нибудь. Поэтому наши приходы разделены очень странно, они несколько неопределенной формы. Но епархия постепенно, медленно растет. Растет, в сущности, на духовничестве и на личной работе.

У нас сейчас из 16-ти священников всего четверо русской крови или русского языка, все остальные — англичане, которые могут служить на славянском языке, могут сколько-то понимать русскую речь, но сами — укорененные члены той нации и того места, где они служат. Они стали православными по личному убеждению и благодаря личному внутреннему перевороту. Я считаю, что это хорошо. Когда первые англичане пришли, они должны были приспособиться, привиться к чисто русскому приходу, и это нелегко: тут и культура, и менталитет, и язык… Хотя, с другой стороны, первое поколение было счастливее, чем теперешнее, потому что первое поколение привилось к стволу тех людей, которые, может быть, ничего особенного не знали, но которые, как рыба в воде, плавали в православии. Некоторые из них были удивительно простые люди. Я помню одну неграмотную женщину, которая была как бы воплощением русского деревенского православия, она в начале даже не понимала моих проповедей. Она меня научила говорить не птичьим языком, а нормальным. Я помню, раз после проповеди она ко мне подошла и говорит: “Ах, отец Антоний, как же вы хорошо проповедуете! Я стою и плачу, плачу — потому что ни слова не понимаю”. После этого я понял, что надо говорить так, чтобы люди понимали.

* * *

Подготовка священнослужителей в нашей епархии обстоит так. Мы готовим одиночек, одного после другого; когда у нас появляется молодой человек, о котором мы думаем, что он может стать священником, мы его берем, если можно так сказать, в оборот. Один из нас его обучает уставу и литургике, я его обучаю пастырскому богословию, другой священник занимается с ним догматикой… И в течение неопределенного времени, в зависимости от того, как он развивается, мы его готовим, и в свое время ставим, когда люди в нем видят возможного священника.

Рукоположение во священника или в дьякона у нас происходит, конечно, как в каждой православной Церкви, но с одной разницей: я всегда все тайные молитвы рукоположения читаю вслух, чтобы весь народ их слышал и рукополагаемый тоже слышал. Иначе, когда он стоит на коленях и молится, и слышит только протяжное “Господи, помилуй” и слова ектеньи, которые произносит в свое время дьякон, пока епископ про себя или шепотом читает основоположные молитвы, он теряет большую часть таинства рукоположения. Конечно, он может все это знать по книгам, но по книгам знать — одно, а пережить активно — совершенно другое дело. И еще: “аксиос”, то есть “достоин” произносит народ по окончании рукоположения, когда одевают человека в дьяконские или священнические одежды. Но тогда, если можно так выразиться, поздно кому-нибудь сказать “анаксиос”, “недостоин”, все уже сделано. И поэтому когда подводят человека к рукоположению, я трижды провозглашаю от имени народа, который его избрал и послал на рукоположение, и от имени всего духовенства (а когда архирейская хиротония — и от имени сослужащих архиреев) “аксиос” так, что слышат все участники. Потом идут молитвы, которые я читаю вслух, так, чтобы весь народ знал.

И это очень важно, потому что мы здесь завели за правило никогда не рукополагать человека иначе как по народному выбору. Мне кажется очень несчастным явлением, хотя большей частью неизбежным, что человека готовят в семинарии или академии и потом посылают на приход, о котором он не имеет понятия, к людям, которые его не просили и не выбирали. А здесь, когда человек хочет священства или дьяконства, думает об этом и ко мне приходит и говорит об этом, я ему ставлю первый и основной вопрос: если бы ты стоял перед Христом, как Иаков и Иоанн на пути в Иерусалим, и Христос поставил бы вопрос: готов ли ты пить Мою чашу, готов ли ты погрузиться в тот ужас, в который Я буду погружен? — смог ли бы ты от всей души, серьезно ответить: “Да, я готов!”? “Могу” ты не можешь сказать, хотя бы: “готов”; сказать милостью и силой Божией, которая в немощи совершается. Если так, то можно думать о рукополо-жении, иначе нельзя вообще этот вопрос ставить. Поэтому иди домой и переживи это, пока ты не сможешь серьезно, из глубин сказать: “Да, я знаю свою немощь, но я знаю силу Божию, я знаю, что Бог меня действительно зовет”. Следующий вопрос: слышал ли этот зов народ или нет?.. И я предлагаю приходу вопрос о возможном рукоположении. И не ставлю никого в приход, где его не хотят, не выбрали и не готовы принять.

Потому что возьмите, скажем, дьякона. Дьякон технически является мирянином, в том смысле, что его хоронят как мирянина. Что это значит? Это не только значит, что он не полностью священник, это значит, что он в алтаре будет представителем всего народа, он, если можно так выразиться, “мирянин в священном сане”. А “мирянин” это не человек как бы низшего сословия. “Мирянин”, “лаик” (от греческого слова laos) — это человек из Божиего народа. В этом смысле и священник и епископ остаются мирянами, — не мирскими людьми, а именно мирянами. И когда человек выбран, он посылается в алтарь (где еще нет места всем, поскольку мы в становлении) от имени всего народа, потому что хотя мы все в становлении, однако Богом мы уже приняты. И как бы в знак того, что весь народ принят Богом, один или несколько его членов участвуют в богослужении в алтаре. Когда дьякон выходит говорить ектенью, он молится от себя, но он зовет весь народ молиться церковной молитвой, и потому что он принадлежит этому народу, он не извне его зовет, он из недр говорит “Помолимся”, а не “помолитесь”. Это мне кажется очень важным.

А дальше мы ставим вопрос перед духовенством. У нас два-три раза в год бывают собрания духовенства; и возможный кандидат приводится на это собрание и участвует в этих собраниях раза два-три, в зависимости от того, насколько он всем известен или незнаем. Потому что есть такие люди, которые, в общем, светочи — и никому не заметны, никем не замечены, а есть такие, которых все знают, и все удивляются: “Почему, собственно, ты еще не рукоположил его?” И только если священники, священническое собрание говорит: “Да, мы готовы его включить в свои ряды”, я считаю возможным его рукоположить. А идея вот в чем: случись с ним духовная катастрофа, какая-нибудь беда житейская или духовная — кто его будет выносить? Не епископ, потому что епископ может быть для него не самым близким человеком, это может быть не тот епископ, который его от души выбирал и ставил. Должны его выносить на своих плечах собратья. И только тогда можно человека рукоположить, если священническое братство говорит: “Да, мы этому человеку верим, мы готовы его поддержать в любых обстоятельствах”. И тогда я принимаю решение о самом рукоположении. И это мне кажется очень, очень важным моментом.

Кроме того, я настаивал здесь из года в год на том, что стать священником — это не честь и не преимущество, это служение. То есть ты делаешься слугой, а не начальником или главой. Христос об этом ясно говорит: Если кто хочет быть первым, будь всем слугой… Я среди вас, как служащий… Поэтому если человек хочет уподобиться Христу в Его служении, то должен действительно считать, что он на дне и будет делать — если можно так сказать — всю грязную работу. Он не будет в чести, он будет заботиться о грехах, о несчастьях, о бедноте, о горе и т. д. На этом уровне и служить.

И это относится в значительной мере не только к священнику, но к епископу. У нас в течение столетий получился сдвиг. Епископ и священник заняли высокое положение в иерархии, тогда как на самом деле, как отец Софроний мне раз сказал, Церковь — это пирамида вверх дном. То есть тот, кто является епископом или священником, должен быть на самом низу, на нем как бы строится Церковь. И мы в какой-то мере потеряли это сознание народа Божия, то есть мирян как людей не священного сана, а как тела Христова. У апостола Петра сказано: вы царственное священство, вы — народ избранный… А на что и почему избранный? Не потому, что мы такие замечательные, а — потому что мы Ему поверили, Он нам доверил спасение мира. Он нас посылает в мир с вестью о спасении, а это делается иногда очень большой ценой. Мученики — не только те, которые физически были распяты и сожжены или обезглавлены, но люди, которые забыли о себе совершенно, для того только чтобы помнить о других. Поэтому очень важно, что миряне являются священством, то есть людьми, которые посланы в мир его освящать. А “царственное священство”, мне думается, объясняется тем, что, кажется, святой Василий Великий говорит: всякий может управлять, но только царь может умереть за свой народ.

И вот этот момент очень важный, потому что всякий человек рукоположенный, будь он дьякон, будь он священник или епископ, это человек, которому поручено освящать мир, если нужно, ценой своей жизни, не только словом и не только примером, но тем, как он относится к своей смерти и как он свою жизнь отдает. И в этом смысле мы народ святой, то есть народ, взятый в удел, Божий удел, то, что мой духовник, отец Афанасий как-то мне перевел: войско неубываемое. Потому что каждый, кто падает на поле битвы на земле, восстает бессмертным, непобедимым в вечности. И поэтому связь между народом, прислужником, иподиаконом, дьяконом, священником, епископом должна быть очень тесная. Это тело, в котором каждый исполняет свою какую-то задачу, но задача всех — весь мир освятить, то есть вырвать из плена зла и отдать Богу.

* * *

Для детей мы создали 38 лет тому назад приходскую школу, которая растет. Сначала было шесть человек детей, потом две дюжины, а теперь их очень много. Два раза в месяц после литургии у них бывает урок, потом их водят в соседний парк играть, чтобы они друг с другом знакомились, — это очень важно, чтобы они составили семью, которая в будущем станет приходской общиной; а летом мы устраиваем для них летний лагерь. Мы начали с небольшой группы, а теперь, вот в этом году (1987), у нас будет сто человек. Опять-таки, по вашему это капля в море, но по нашему это важно. Они две недели будут жить вместе, утром и вечером будет молитва, по утрам у них групповые занятия по предметам веры и др., потом спорт, походы. И это создает между детьми отношения, которые им позволяют, когда они подрастут и дойдут до возраста, когда дети бунтуют против родителей, вместо того чтобы делиться своими впечатлениями или искать совета и помощи в школе или на улице, идти к своим товарищам по лагерю, по школе, то есть по Церкви, в конечном итоге, и получать, конечно, совершенно иного рода ответы.

И так Сурожская епархия растет и молодеет. Кроме того, у нас есть теперь большая и интересная группа молодых руководителей, с которыми я занимаюсь отдельно именно как с группой лидеров для лагерей и для церковной работы в настоящем и будущем. А раз в год все желающие члены епархии собираются на епархиальный съезд, где в течение нескольких дней обсуждают свои личные и наши православные проблемы, — проблемы веры, проблемы жизни.

И сейчас, глядя на епархию, которая в других отношениях — ни количеством, ни блеском — не величественна, одно мне кажется очень положительным: это постепенное созревание. После многих лет совместной работы нам постепенно удается создать в нашем малом масштабе истинную православную соборность. Во всех случаях жизни епархия ищет ум Христов, прислушивается к тому, что говорит Святой Дух в ней, и основывается в своих решениях не на автократическом постановлении епископа и не на большинстве голосов, а по каждому вопросу жизни ищет в соборном напряжении волю Божию.

* * *

Покупка Лондонского собора началась с того, что храм святого Филиппа решили сносить, потому что Англиканская Церковь ту площадь продала автобусной станции. И после целого ряда перипетий нам предложили этот храм. А можно и про перипетии рассказать.

Этот храм предложили так называемой Синодальной, то есть Зарубежной церкви, которая отделена от Московской Патриархии, и тогда была настроена очень яростно-враждебно. А нам предложили маленькую часовню в центре Лондона. Я указал англиканам, что это невозможно. Они ответили: “Хорошо. Тогда, если хотите, вы можете делить храм (вот этот, где мы сейчас находимся) с Синодальной церковью. Вы согласны?” — “Да, согласен”. Англикане вызвали настоятеля Синодальной церкви и ему поставили вопрос, согласится ли он с нами делить храм. Он ответил: “Ни в коем случае!” И англичане вынесли столь типичное для них решение: они решили отдать храм той общине, которая проявила более христианское отношение к другим. И мы получили этот храм[4].

Для начала (1956) нам его предоставили бесплатно, но с условием, что мы будем его полностью ремонтировать и за ним следить под надзором епархиального англиканского архитектора. Это, конечно, было не так дешево, но все-таки не аренда. Прошло 20 с лишним лет, меня вызвали и говорят: “Вот что. Вы должны или купить этот храм, или уходить из него, потому что китайский ресторан хочет его купить, чтобы внизу устроить танцульку, а на галереях и под галереями поставить столики”. Я обомлел. Наша община за это время начала расти, крепнуть, это была уже не умирающая община. И я сказал: “Никакой речи нет, покупаю!” Мне говорят: “Помилуйте, мы же вам не сказали, за сколько…” — “Это неважно. У меня все равно медной полушки на покупку нет…” Они не вдохновились таким ответом и спросили: “А как же вы поступите?” — Я ответил: “Это мое дело. Я этот храм покупаю”.

Мы созвали собрание прихожан, и я сказал: “В этом храме мы молимся уже 23 или 24 года. В этом храме мы хоронили своих родителей (я свою маму и бабушку здесь хоронил), мы венчали вас, мы крестили вас, мы ваших детей крестили, многие из вас стали православными здесь. Неужели мы этот храм отдадим под ресторан и танцульку?” — “Нет, покупаем!” Я говорю: “Да, только имейте в виду, что этот храм мы будем покупать на свои деньги, своим трудом. Ни у кого не будем просить денег или помощи, пока мы сами не сделаем всего, что только можем сделать. Поэтому давайте, сколько можете, денег на этот храм, продавайте все, что у вас есть стоящего, делайте, или стройте, или мастерите, что умеете мастерить, и собирайте деньги”.

И мы начали собирать деньги. Например, одна старушка англичанка написала историю Русской Церкви в Англии. Правды в ней было относительно мало, фантазии очень много, но она эту историю отпечатала и стала продавать по книжным лавкам, и собрала больше трехсот фунтов на этом. Другие люди стали приносить деньги — кто мало, кто много… Так, уговорами и сердечным влечением прихожане в течение приблизительно полутора лет собрали 50 тысяч фунтов. Но с нас требовали сначала сто тысяч. Мне Патриархия поставила вопрос: “А что если мы вам этот храм купим?” Я наотрез отказался, сказав: “Если вы дадите хоть полушку, этот храм будет на бумаге принадлежать вам, а реально — советскому правительству. Мы этого не хотим, мы хотим оставаться свободными, какими до сих пор были…” Тут нам еще Бог помог. Англикане, запросив сто тысяч фунтов, пожалели, что продешевили, и назначили архитектора, который должен был оценить храм, в надежде, что он оценит его выше. Он его оценил в 80 тысяч. В результате мы выгадали двадцать тысяч. К тому времени мы действительно истощили все свои возможности, больше собрать мы не могли; и то мы собирали с большой натугой. Я помню, вдова профессора Семена Людвиговича Франка, когда я взял этот храм, мне по телефону говорила: “Отец Антоний, я всегда знала, что вы сумасшедший, но не предполагала, что вы можете быть сумасшедшим в такой мере! Как мы можем содержать этот храм? для чего? мы же умирающая община в двести человек…” Я ответил ей: “Да, мы этот храм будем содержать, и на наших костях мы этот храм подымем, потому что Православие нужно тысячам людей, и мы его дадим этим людям”.

К тому времени обо всем этом узнала одна очень едкая журналистка и написала в Times: “Какой позор! Англиканская Церковь повсеместно закрывает свои храмы, потому что никто в них не ходит; здесь община, которая все растет и крепнет, и ее хотят выгнать ради того, чтобы китайский ресторан этим зданием воспользовался…” В результате Times и Church Times мне предложили написать воззвание. И когда я написал воззвание, случилось чудо. Я не знал, что у нас столько доброжелателей и друзей. Мы стали получать деньги: маленькими суммами — два фунта, три фунта, десять фунтов; некоторые вклады были большие, но в основе маленькие суммы денег от бесчисленного количества людей. И некоторые из них мне запомнились.

Один старик мне написал из средней Англии: “Мне теперь 86 лет. Я живу в старческом доме, средств у меня нет. Я католик, но вы мне так помогли своими книгами, что я хотел бы вам чем-нибудь помочь. Я вам посылаю теперь три фунта, — это все, что я могу дать; но еще вдобавок посылаю свое обручальное кольцо. Оно золотое — продайте на храм”.

Другой случай. Русский старичок (Владимир такой) пришел ко мне: “Я вам принес тысячу фунтов”. Я поразился: “Откуда вы их можете взять?” — “Это мои сбережения за всю жизнь”. — “Но почему?” — “А вы знаете, — говорит он, — я стоял в храме, поднял глаза и вижу, как шелушится потолок. И я в этом потолке увидел свои руки, какими они были, когда я в концентрационном лагере был. Руки до плеч у меня гнили. Я пошел к врачу, тот сказал: «Обе руки отрубить надо!» Я попросил отсрочки на две недели и стал молиться Божией Матери – и выздоровел. И когда я увидел этот потолок, то словно Божия Матерь мне говорила: Ты помнишь, что Я сделала для тебя, когда ты должен был потерять обе свои руки? Что ты сделаешь для Моего храма?.. И я решил все вам отдать, что у меня было”. Это второй такой случай, который у меня запал в сердце и, я надеюсь, никогда не забудется.

А третий случай, о котором я хочу упомянуть, анекдотического рода. Мы здесь записывали наше богослужение на кассетки, и они попали в Швейцарии одной старушке. В то время в этих кассетках всегда было мое воззвание; она вдохновилась и периодически, нерегулярно стала нам посылать фунт-другой. Прошло несколько лет, ей было уже около 98-ми, я получаю от нее посылочку: легонький пакет. Я развернул, там какой-то твердый предмет в бумаге и письмецо, где она пишет: “Владыко, я только что потеряла последние зубы. Они золотые, я вам посылаю их на покупку храма”… Это, конечно, анекдот, но глубоко трогательный, хотя можно от души рассмеяться. Но вот на сбережениях этого старика, на зубах этой старушки (обручальное кольцо я сберег и отдал одной чете, которая была слишком бедна, чтобы купить кольцо) мы приобретали этот храм. И мы собрали достаточно денег, чтобы чистоганом выплатить 80 тысяч, которые с нас требовали, сделать полный ремонт храма и еще сберечь немножко денег (1979 г.). И это — милостью Божией и любовью прихожан, жертвенностью их, готовностью ради православия, ради веры своей, ради Русской Церкви, которую мы здесь представляем этим храмом, пожертвовать всем, что у них было.

* * *

Как я раньше говорил, большинство наших священников и дьяконов не русские, а люди, которые нашли православие, выбрали православие, и которые знают его очень глубоко и сердцем и умом. И мне кажется, что это большая милость Божия, когда человек, сам ставший православным, делается священником и может передавать православие другим людям, которые тоже не родились православными. Он их понимает, как не понимает человек, родившийся в нашей вере; но кроме того, у него есть такая сила и глубина убеждения, которая очень умилительна.

Один из примеров — это наш отец Александр. Он чистый грек, родился в Греции, получил там образование в университете, стал архитектором, приехал сюда доучиваться, чтобы получить звание архитектора уже английского. Он приехал формально православным, без особой любви к Церкви или к православию. Знаете, как некто сказал: Русь была крещена, но никогда не была просвещена… Вот он таким приехал. Встретился он по каким-то обстоятельствам с отцом Михаилом, они подружились, и отец Михаил ему “раскрыл” православие. То есть он ему показал, что православие это не формальная религия данного государства, не государственная религия, это религия сердца и жизни каждого отдельного человека. И о. Александр постепенно вырос в православии и стал убежденным, живым, думающим православным человеком. Он стал молиться, стал приходить на богослужение, он пел в хоре; его внутренняя жизнь стала расти и расцветать замечательным образом. В какой то момент он ко мне пришел и сказал: “Вы мне несколько раз говорили, что хотели бы, чтобы я стал дьяконом. Можно ли это сделать теперь? Потому что я сейчас как архитектор начинаю делать карьеру. Если я сделаю карьеру, я буду пленником своей работы и уйти с нее не смогу. Разрешите мне бросить работу и стать дьяконом…” К тому времени он был уже женат, потому вопрос был не такой простой: ведь у нас нет никаких средств на содержание духовенства. В Лондоне мы платим отцу Михаилу и отцу Иоанну мизерный оклад; машинистка в любой конторе получает приблизительно в 2,5—3 раза больше, чем любой из наших священников. Я получаю действительно гроши. Тут я подумал о том, что в Лондоне в Университете около ста двадцати православных преподавателей и около трех тысяч православных студентов (конечно, не русских, а греков, сербов, румын и т. д.), но у них нет пастыря. И я обратился к греческому архиепископу с предложением сообща найти для отца Александра оклад, с тем, чтобы он стал пастырем православных преподавателей и студентов Университета. Греческий архиепископ обещал денег, мы сняли нашего отца Александра с его светской работы, я предпринял нужные шаги, и его приняли православным “капелланом”, духовником Лондонского университета. Тут, конечно, случилось несчастье: греки свое обещание не выполнили. Мы никогда медной полушки от них не увидели, и поэтому нам пришлось из наших приходских денег определить оклад для отца Александра — что мы и сделали. И мы начали постепенно собирать специальный фонд на, так сказать, настоятеля университетской православной миссии. Собирается это медленно, лет через пять или десять у нас будет достаточно денег, чтобы оплатить очередного священника, потому что, конечно, отец Александр не до конца своей жизни останется там. Его преимущество в том, что он по-русски говорит достаточно, по-гречески говорит свободно и понятен грекам, поскольку он из той же среды, и, конечно, говорит свободно и по-английски.

Он женат на такой Патси (это сокращение от имени Патриция). Ее я встретил уж не знаю, сколько лет тому назад, ей было лет 17—18, она принимала участие в какой-то группе, которая интересовалась православием, сама по себе сблизилась с православием. Я ее готовил и принимал в православие. Она несколько лет жила в Париже; там научилась французскому языку, но, кроме того, начала учиться иконописи у Леонида Александровича Успенского, одного из лучших иконописцев, какие были у нас на Западе (он и в России известен).

Сейчас я попросил Патси написать нижний ряд для нашего иконостаса, то есть каждую икону этого ряда заменить иконой того же святого, написанной в русском православном стиле. Наш иконостас был “пестрый”, в том смысле, что верхние ряды — классического русского письма: праздники написаны женой отца Михаила Марьямной, которая училась у Успенского, ряд святых написан другой его ученицей. Но нижний ряд никак не подходит под стиль верхних. Объясняется это тем, что эти иконы стояли в иконостасе дореволюционной посольской церкви. Ими очень дорожили наши старики: они перед этими иконами молились до революции и в трагические годы ранней эмиграции, и иконы намоленные. Люди, приезжающие из России, часто мне говорят: “Как вы можете молиться перед этими иконами? Это же западные картинки!” А я отвечаю: “Знаете, друзей выбирают не по уму, не по образованности, не по даровитости, а потому, что между вами что-то происходит”. Первый раз, когда я пришел в храм в Лондоне, я посмотрел на эти иконы и подумал: “Боже, какой ужас!” А помолившись перед ними 45 лет, я с ними так сросся, что они для меня стали родными и друзьями. Это иконы, через которые я молился Божией Матери, Спасителю, святому Василию, святому Пантелеимону, Александру Невскому, Георгию Победоносцу и другим. Для меня они святые иконы, и потому я не могу к ним относиться, как искусствовед, который сказал бы: “Это неудачные копии западного письма”.

Но тем не менее мы хотим здесь иметь иконостас, который был бы образцом русской православной иконописи. Иконы готовы; я их видел — они прекрасны. Они очень хороши, они будут действительно — не украшением храма, а явлением православной духовности[5].

Мы помогаем семье о. Александра сколько можем. Нам удалось собрать денег и купить для них дом. У них сейчас четверо детей, которые, естественно, православные, любят православие. Отец Александр, хотя был крещен православным, православным “стал” по убеждению, и Патси стала православной по убеждению. Поэтому дети могут воспринимать православие не как формальную веру родителей, а как ту веру, которая дает жизнь и родителям, и их дому. Благодаря тому, что отец Александр работает в Университете, у них ежемесячно бывают собрания университетской молодежи, и к ним присоединяются молодые люди и девушки нашего прихода. Это такие непосредственные встречи; они собираются, пьют чай, разговаривают, сидят несколько часов и узнают о православии все больше и больше. Вот в чем заключается его работа.

* * *

Что дальше будет из нашей епархии — нам совершенно “безразлично” в том смысле, что это — дело Божие. Наше дело — сеять. Как земля воспримет семя, как Бог взрастит его — не наша ответственность. Есть такое слово, которое мне очень дорого, латинская поговорка Fructuat dat pereat: пусть он приносит плоды, с тем чтобы в свое время самому исчезнуть… Я не знаю, что будет с нашей епархией. Я думаю, что в какой-то момент она послужит семенем будущего православия здесь, что тогда все здешние православные сольются в одно, и будет, возможно, не Сурожская епархия, и не греческая Фиатирская епархия, и не Сербская епархия, а нечто новое, может быть — Православная Церковь Великобритании и Ирландии.

Публикацию підготовила Е. Л. Майданович

[1]Хорошей иллюстрацией к этим рассказам служит документальный фильм “Встреча” (режиссер В. И. Матвеева, Леннаучфильм, творческое объединение “Выбор”), снятый по благословению Владыки в 1993 г.

[2]Память 15/28 декабря. Свт. Стефан претерпел пытки и тюремное заключение при иконоборце императоре Льве Исаврянине. Скончался свт. Стефан в сер. VIII в.

[3]Небольшая комната при храме, до последнего времени служившая местом собрания прихожан; в 1993 г. при соборе был построен приходской зал.

[4]Собор был построен в 1849 г. по образцу базилики Сан Дзено в Вероне и посвящен Всем святым; как православный храм был освящен в честь Божией Матери и получил двойное посвящение: храм Успения и Всех святых.

[5]Иконы были освящены и поставлены в иконостас к Рождеству Христову 1994 года.