Доктор Раскин — один из тех замечательных медиков, с кем мы познакомились в наши новые пандемические времена, благодаря его смешным, глубоким и точным текстам. Но в жизни этот человек еще интереснее. Он все время осваивает что-то новое, потому что старое становится слишком привычным и скучным. Единственная неизменная любовь в его жизни – это любовь к профессии врача. И профессия, кажется, отвечает ему тем же.

— Вы как-то сказали, что у врача — особое чувство юмора, от которого у нормального человека мурашки по коже. Я читаю ваши истории, и мне кажется, что быть врачом — это и страшно, и весело. Вернее, весело, потому что страшно.

— Скорее страшно. Весело становится задним числом. Не то чтобы эти ситуации изначально смешные, но именно так врачи начинают их потом видеть. В нашем смехе нет веселья. Это просто нормальное поддержание собственной здравости рассудка.

— Что угрожает здравости рассудка?

— Страдания, смерть, в первую очередь. К тому же в Америке, да и в Израиле, работать врачом тяжело: это длинные часы, большая физическая и эмоциональная нагрузка. Поэтому врачи не относятся к самой здоровой части общества. Среди них большое количество самоубийств, наркотические зависимости, психические болезни, выгорание. В общем, наша специальность достаточно опасная.

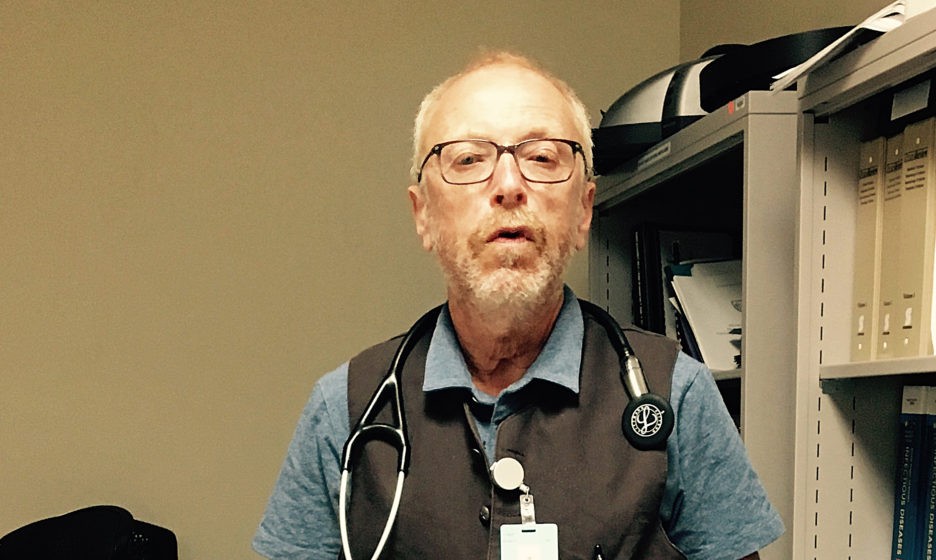

Иосиф Раскин

— Вы реаниматолог, интенсивист?

— Нет, я терапевт. Но то, что в разных странах понимают под словом «терапевт», сильно отличается от того, как это понимают в России. Когда в свое время я приехал из бывшего Советского Союза в Израиль, я умел делать приблизительно 20% того, что делали израильские терапевты. Они знали невропатологию, смотрели глазное дно, проводили реанимационную работу. Всему этому мне пришлось учиться.

Так же и в Америке. Терапевтов здесь учат работать в реанимации, во многих больницах они ведут блоки интенсивной терапии, а профильные интенсивисты их консультируют. Ну а там, где я работаю сейчас, вообще интенсивиста нет, так что терапевт — он же и реаниматолог.

Очерк социальной медицины. Из блога Иосифа Раскина

В одном довольно большом городе на самом юге Соединенных Штатов жил был бездомный. Прямо из стихотворения Джанни Родари.

Жил на свете Джонни, знаете его?

Не было у Джонни ровно ничего.

Нечего бояться, нечего терять.

Весело живется, нечего сказать.

Имущество Джонни действительно ограничивалось старым армейским рюкзаком и спальником.

Надо сказать, что в этом городе бездомным было таки неплохо. Там лето долгое, спать по ночам в парках и на стоянках у универмагов можно 9–10 месяцев в году без риска замерзнуть насмерть, дождь идет всего три недели в году, и на это и остальное время есть приюты, дружественные полицейские участки и даже особая поликлиника, где бездомных принимают бесплатно.

Так вот, Джонни жил себе безбедно на большой автомобильной стоянке у универсального магазина Волмарт. В один из немногих дождливых вечеров он поленился тащиться в приют, залез в контейнер для мусора (такая металлическая вагонетка на колесиках), закрыл за собой крышку, выпил бутылочку бурбона — того самого, который пьет Ален Делон — и заснул сном младенца. Хотя возможно, что он сначала расправился с бурбоном, а потом сделал все остальное.

Под дождь, барабанящий по крыше мусорного контейнера, спится особенно крепко.

В четыре утра по своему обыкновению приехал мусоровоз эвакуировать мусор. Эта такая огромная машина, она цепляет крюками уличный контейнер , поднимает в воздух и опрокидывает в свое чрево. А потом утрамбовывает содержимое там у себя внутри.

Я не знаю, что снилось моему герою, когда машина поднимала его спальню в воздух и опрокидывала, входил ли он в вираж сидя на спине крылатого ящера, или вываливался из бомболюка навстречу ощерившейся зенитками земле, но он продолжал себе спать — пока машина не начала утрамбовывать добычу. И тут он проснулся, закричал и стал брыкаться. И глас вопиющего в чреве рычащей машины был услышан! Что на самом деле не так тривиально, как вам может показаться.

По счастливой случайности. мусорщики не занимались в это время чтением Иммануила Канта или журнала «Нью Йоркер». Они сразу вырубили свое смертоносное чудовище и позвонили куда следует.

И в мгновение ока мирная ночная парковка наполнилась мигающими красно синими огнями и сиренами; понаехали полицейские, скорые помощи и даже пожарники прикатили на своей длиннющей красной фуре. Джонни извлекли, отделили от мусора и отвезли в приемное отделение. Он отделался несколькими царапинами и трещиной в одной из мелких костей стопы.

Прожил он в приемном отделении три дня, отъелся и отоспался. И причиной тому, что обычно безостановочный больничный конвейер споткнулся об Джонни, была профессиональная деформация врачей — деформации чувства юмора. Врачи видят смешное в том, от чего люди с нормальной психикой хватаются за сердце или по крайней мере печалятся. Это такой вот механизм защиты, уродливая броня с рогами и шипами для сохранения здравости рассудка … Но я отвлекся. Не принимайте меня всерьез.

Врачи, лечившие Джонни и передававшие его со смены на смену (а этот процесс сопровождается подробным рассказом о каждом пациенте), начинали хрюкать уже во первых словах этого печального повествования, и к тому моменту, когда следует сформулировать диагноз и дальнейшие планы, оба врача — сдающий и принимающий смену — уже валялись под столами и ни к каким осмысленным действиям были не способны, так что к концу второго дня весь приемник знал, кто такой Джонни, но никто не имел понятия, что с ним делать дальше.

К концу третьего дня Джонни попал в лапы ко мне. Мои резиденты и студенты, стоически сохраняя серьезное выражение на лице, выслушали ему легкие и прощупали животик, а я сам дрожащими руками отменил все бессмысленные анализы, для которых из него сосали кровь три дня подряд, и отменил все антибиотики, которыми его травили от несуществующей инфекции.

Завтра мы снабдим его палочкой и жестким сапогом на сломанную стопу и отправим его домой. На стоянку у Волмарта. Тем более что дождя до будущего года уже не предвидится.

Иностранец с кавказским акцентом

— Вы работаете в какой-то глухомани, живете в «райцентре» — городе Альбукерке, столице штата Нью-Мексико. Вы сельский врач?

— Отчасти так. Альбукерке — полумиллионный город с университетом, с научными лабораториями, с довольно небольшой, но очень интересной русской общиной, в которой большую часть составляют профессора математики и физики. Но работаю я в трех часах от него, совсем уж на краю Ойкумены, и в больнице у нас мало специалистов.

По всей Америке большая нехватка врачей, они живут в городах вдоль побережья, никто не рвется в глубинку. Приходится много чего делать самому, и в этом есть своя прелесть, потому что это делает жизнь врача интересной.

— Может, лучше, не интересная, но спокойная?

— Я бы сказал, интересная в разумных пределах. Как только мне становится скучно, я начинаю дергаться и куда-то рваться. Это у меня и в личной жизни, и в профессиональной. Такое патологическое бродяжничество, род болезни, которая имеет даже научное название — дромомания.

Это началось еще при Брежневе в 1984 году. Баку, Набережные Челны (в тот момент он назывался Брежнев). Не знаю, куда бы еще меня занесло на просторах Советского Союза, но, к счастью, он вовремя развалился, и я уехал в Израиль, а оттуда — в Америку. Честно говоря, я уже за себя опасаюсь, поэтому решил, что уже никуда больше не поеду и буду поддерживать интерес на уровне, совместимом с жизнью.

Иосиф Раскин

— Удивительно, но вы по-русски говорите с акцентом.

— Я на всех языках так говорю — по-русски, по-английски, на иврите. Много лет назад, в 70-е годы, я позвонил своей тетке, которая работала психиатром в Киеве. Ее позвали к телефону и сказали: «Инна, вам звонит иностранец с кавказским акцентом».

«Я выучил туберкулез — и мне стало скучно»

— Вы из медицинской семьи?

— Мой дед был скорее организатором здравоохранения, он всю жизнь работал главврачом в разных местах, в том числе командовал полевым госпиталем на Белорусском фронте с 1941 по 1945-й. Одна из моих бабушек была врачом-лаборантом. Ну а родители — инженеры.

Честно говоря, я не собирался в медицину.

В детстве ужасно любил биологию, запоем читал Даррелла, мечтал пойти на биофак, а потом ездить по Африке и наблюдать зверей.

Но мама сказала: «Если окончишь биофак, то, скорее всего, пойдешь учителем биологии в школу. А окончишь медицинский, тогда, может быть станешь ученым. Или будешь лечить людей, это тоже наука». В общем, я дал себя уговорить.

— Еврею трудно было поступить?

— В Баку проще, чем где-либо. Вместе со мной поступила большая команда евреев. Моя мама с фамилией Зеликман в Киеве и Волгограде в архитектурный попасть не могла, а в Баку прошла. Я не ощущал антисемитизма. Во времена моего детства и юности в этом городе вообще никаких межнациональных трений не было. Сначала я учился в азербайджанском районе, потом в армянском, у меня были друзья всех национальностей. Со многими я дружу до сих пор.

— Как вы попали из Баку в Брежнев?

— Я распределился в туберкулезную больницу за окраину Баку, потому что ни у меня, ни у моих родителей не было денег купить приличную позицию (коррупция была очень сильна). За три года я выучил туберкулез, в Баку мне совершенно ничего не светило, уехать за границу было нельзя — 1983 год.

Мне все это смертельно надоело, я начал брыкаться. У меня был приятель, который окончил институт на год раньше меня и уехал по распределению в Набережные Челны. Врачей там было очень мало, можно было выбирать, кем работать, и — главное! — там давали жилье.

Месяц или два я жил в милицейском общежитии — людей интеллигентных профессий селили с милиционерами, потому что те пили «в пропорцию» и сами себя усмиряли. А уже через год мы с моей первой женой и двумя детьми стали обладателями трехкомнатной квартиры, что по советским временам было абсолютнейшей фантастикой.

— С жильем повезло, а с работой?

— Я работал больничным терапевтом, как с самого начала и хотел. Потом занялся функциональной диагностикой, делал и читал кардиограммы, первым в городе начал проводить нагрузочные пробы на велоэргометре, затем освоил эхокардиографию. Мы все в отделении были друзьями. Мой тогдашний босс сейчас живет в Вене.

В общем, жизнь была замечательная. Наш дом стоял на околице. Зимой я надевал лыжи и бегал по льду Камы, летом собирали грибы. Все было отлично, пока в 90-х не стало разваливаться.

В Баку начались погромы. Родители позвонили и сказали: «Мы уезжаем в Израиль, а вы как хотите». Сестра моя к тому времени уже была в США — все бакинцы автоматически получали статус беженцев в Штатах. В общем, я тоже уехал в Израиль. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы я тогда не принял этого решения. Думаю, что просто не пережил бы 90-е, умер с голоду. У меня ведь нет никакого бизнес-чутья.

«Держитесь от меня подальше, если жизнь дорога»

— Вспомните, когда вы в первый раз сказали себе: «Как здорово, что я стал врачом!» И когда подумали: «И зачем только меня понесло в эту профессию?»

— О, эти два состояния сосуществовали во мне с первого дня! То мне казалось, что я всех превзошел, а если чего-то не умею, значит, никто не умеет. То мне, наоборот, казалось, что я — полный кретин, и как только господь допустил, чтобы я совершил эту ужасную ошибку, пошел в медицину? Держитесь от меня подальше, если жизнь дорога.

Когда я был молод, эти состояния чередовались у меня каждые несколько часов. Сейчас они эмоционально не так выражены, да и сменяются не с такой интенсивностью. Я не Гиппократ, но крепкий средний доктор, который много чего знает. Но если я сделал ошибку, неправильно интерпретировал данные и это повлияло на исход лечения, то мне кажется, что ничего не выучил до сих пор. Наверное, такое бывает у всех врачей.

— Первый успех, который вам запомнился, и первое фиаско?

— В туберкулезной больнице у меня был пациент, который пролечился и выписался. А потом вернулся с какой-то странной желтухой. В обычный стационар его не брали, так как он туберкулезник, а в нашей больничке даже своей лаборатории не было. Я посмотрел на результаты анализов, которые у него были с собой, и решил, что это гемолитическая анемия — такое аутоиммунное заболевание, которое вызывает распад эритроцитов. В результате билирубин повышается, и появляются симптомы желтухи. Я назначил преднизон, стероиды — и вылечил человека буквально за несколько дней. Очень гордился собой.

Я вообще-то был «намедикованный», читал книги, знал все лучше всех. А в больнице работали врачи, которые, на мой взгляд, в последние 20 лет ничего не читали и лечили «как деды завещали»: против туберкулеза антибиотики — и все. Однако в книгах было и вспомогательное лечение, которое уменьшало воспаление, — те же самые стероиды. И вот пришел пациент с далеко зашедшим туберкулезом, с кавернами, и я решил дать ему преднизон. Мне мои коллеги сказали: «Не делай этого, ты его убьешь». Но я же все знаю лучше всех. Я дал. И я его убил.

— Это был ваш первый умерший больной?

— Да. Он был в очень тяжелом состоянии и умер бы все равно, но, наверное, если бы я не доконал его преднизоном, это случилось бы позже. Но я чувствовал себя ужасно.

— Есть ли у доктора средства психологической самозащиты, чтобы не впасть в отчаяние? Например, «я не виноват», «он бы умер все равно» и так далее.

— Механизм защиты — не делать поспешных выводов, дать остыть первым эмоциям, а потом разобраться, что действительно произошло. Часть ошибок в медицине — это легитимные ошибки. Когда ты сделал неправильно, но у тебя были для этого основания.

Но есть и халатность. Например, ты пошел домой, не проверив больного. Был анализ крови, а ты не посмотрел. Однажды в Израиле ни я, ни мой резидент не увидели на снимке грудной клетки пневмоторакс. Мы выписали пациента домой, но он, слава Богу, не умер, а поехал в другой госпиталь, и там ему сделали все, что надо. С тех пор я очень внимательно смотрю на все снимки.

— Какой диагноз вы запомнили на всю жизнь? Вот тот, когда желтуха?

— Нет, мой любимый — другой. Я работал в приемном отделении Тель-Авивской больницы, приходит студент и говорит: «Доктор Раскин, у нас пациент с очень интересным синдромом». Синдром Рейно — это спазм сосудов, когда кисти и стопы синеют. Такие больные встречаются редко, и им назначают сложные исследования.

Я иду в приемник, на кушетке лежит молодая и очень испуганная девушка. Пальцы ног у нее, действительно, совершенно синие. Я ее смотрю, пальпирую, вокруг стоят резиденты и возбужденно обсуждают, какие анализы надо назначить, и не гематологическая ли это болезнь. В общем…

— … я догадалась.

— Ну да. Я взял ватку со спиртом и смыл всю синюю краску. Она купила новые туфли. Это, пожалуй, мой любимый диагноз.

«Мы ждали, что вот-вот полетят ракеты»

— Почему вы из Израиля поехали в Америку?

— Вообще-то мне и в Израиле было хорошо. Но мой босс сделал мне стипендию на стажировку в Америке. Я поехал на месяц в знаменитый Bellevue — самый старый госпиталь в Нью-Йорке. Он считается родиной неотложной медицины. Сначала я ненавидел Манхэттен, а потом влюбился.

Тем более, что в Израиле было грустно: я разводился с женой, в стране был экономический упадок после второй интифады. К тому времени моя семья меня давно пилила, что надо ехать в Америку. В Чикаго жила моя сестра.

Я решил подать заявление в резидентуру, просто чтобы от меня отстали. Ни на что особо не рассчитывал: был уже октябрь, резидентов давно набрали. Люди обычно рассылают по 100 или 200 заявлений, но это стоит денег, мне хватило только на 20. Каково же было мое изумление, когда мне пришло четыре приглашения на интервью! На третьем интервью мне сразу предложили подписать контракт.

Иосиф Раскин. 2008 год

— Вы так больше и не вернулись в Израиль?

— Вернулся. Это был март 2002 года, началась вторая война в Персидском заливе, все ждали атаки на Ирак и ответной атаки на Тель-Авив. Вот-вот полетят ракеты, а у меня билет в кармане, чтобы лететь в Нью-Йорк и сдавать экзамен, без которого мне не получить рабочую визу. Непонятно было, смогу я уехать или нет. К счастью, ракеты не упали, я попал в Нью-Йорк, через два месяца сдал экзамен, а через полгода окончательно переехал.

«Наши учебники не имели ничего общего с наукой»

— Можно ли сказать одной фразой, чем отличается американский врач от русского?

— Я не знаю, каков русский врач сегодня.

— От советского?

— Американский врач работает тяжелее и умеет гораздо больше. В 80-е годы мы учились по учебникам 10-летней и 20-летней давности, которые никто не обновлял. У нас не было никакого доступа к научным журналам.

Помню, как в Набережных Челнах я каким-то чудом раздобыл «Circulation», потому что занимался кардиологией. Советские медицинские журналы — это был кромешный мрак, они не имели ничего общего ни с наукой, ни с реальной жизнью. Удивительно, что из нас получились хоть какие-то врачи. Всем, кто уехал, пришлось переучиваться до основания.

Правда, анестезиологам и реаниматологам повезло чуть больше. Их учебник вышел в конце 70-х, был переписан с относительно свежих американских и европейских пособий и хоть на что-то похож. Именно поэтому нашим советским анестезиологам и реаниматологам, которые уехали за границу, переучиваться было легче.

Но главное, в советской медицине не было никакой стандартизации. На Западе, если ты кардиолог, то знаешь эхокардиографию, электрокардиограмму, умеешь лечить определенные болезни. В Советском Союзе были кардиологи, которые сидели всю жизнь в поликлинике, выписывали больничные листы и инфаркта в глаза не видели. Но были и те, кто работал в институте Склифосовского на вполне себе приличном уровне. Короче, совершенная каша. Надеюсь, что сейчас не так.

Статистика как оружие пролетариата. Из блога Иосифа Раскина

Когда я учился в мединституте во второй половине 70-х, распространенность коронарной болезни сердца была мерилом цивилизованности страны. Наши учебники, все устаревшие лет на двадцать, и наши лекторы с гордостью говорили нам, что в советской стране статистика стенокардии и инфарктов приближается к статистике передовых стран Запада, и возможно нам удастся их догнать и перегнать.

Потом в начале 80-х упала бомба. Появилось исследование (в Америке), которое показало, что в Штатах за 20 лет, с 60-х годов, заболеваемость коронарной болезнью упала на десятки процентов, и смертность тоже, хотя и не так значительно (не помню цифру, но она была ошеломляющей). Произошло это из-за снижения распространенности курения, из-за появления блоков кардиологической реанимации, чего-то еще. Советская страна опять по сравнению оказалась [в проигрыше].

Я тогда уже работал врачом. Начмед собрал нас и сказал: «Ребята, что же вы свою страну гнобите? Немедленно перестаньте писать в свидетельствах о смерти “атеросклеротическая болезнь сердца”. Найдите какую нибудь другую болячку!»

И почему я это сейчас вспомнил?

Технология сочувствия

— В современном мире и в самом деле все стандартизовано и подчинено протоколам. Но мы, пациенты, находимся под обаянием мифа о «старом профессоре», который давно закончил практику, сидит дома, принимает по знакомству. И вот он поговорил с тобой, пощупал — и понял то, чего другие понять не могли. Искусство врачевания — это архаика?

— Искусство врачевания существует. Даже в самой технологически продвинутой медицинской системе имеет значение, как ты ведешь себя рядом с пациентом. «Хороший врач» — это внимание и сочувствие, с которыми доктор к вам отнесся.

На Западе врачей и медсестер начали учить этому лет 30 назад, когда выяснилось, что, если человек видит себя просто винтиком в бездушном конвейере, у него хуже прогноз. «Старенький профессор» дорог вам не только тем, что много знает, но и тем, что демонстрирует внимательность. Compassion — это тоже технология, которой можно научиться. И она действительно отличает высокого профессионала.

— Мне кажется, что самое трудное в профессии врача — видеть в человеке не объект, а субъект. Особенно если пациент лежит в интенсивной терапии голый и в трубках.

— В нашей профессии часто происходит именно такая дегуманизация. Поэтому важно соблюдать правильную дистанцию. С одной стороны, нельзя лечить своих близких, это затуманивает суждение. Но при этом к любому пациенту нужно относиться как к личности.

У меня это, наверное, вошло в привычку.

Я вижу перед собой не сердечно-легочный аппарат, а человека, который имеет социальную историю, у которого есть семья, который хочет скорее вернуться на работу, а работает он полицейским и так далее.

Он не может быть для меня без роду, без племени. В Америке врач всегда обязан разговаривать с семьей.

— Это то, что в России не особо принято.

— Это очень тяжелая часть работы. Но она не дает вам абстрагироваться от пациента. Он — член общества, у него есть близкие, любимые, родные. И, если он умирает, вы общаетесь с этими людьми, встречаете их с сочувствием и пониманием. Вы говорите: «Мы боремся, делаем все, что в наших силах, но увы, надежды мало». От такого разговора в конечном счете всем становится легче.

Поля вечной охоты. Из блога Иосифа Раскина

В госпитале в одной из палат на пятом этаже лежит шаман. Самый настоящий, главный шаман своего племени.

Индейцы, покоренные здесь испанцами в конце XIV века, в конце концов, после многих баталий (скальпирование миссионеров и сожжение церквей, четвертование индейцев и сожжение их поселений) и прочих издержек интеграции культур, все-таки обратились в христианство, но в очень специфическое христианство. <…> Во всяком случае, по всем резервациям священники мирно сосуществуют с шаманами, а шаманы исповедуют веру в Христа.

Шаман умирает. Ни печень, ни почки его уже почти не работают, и лекарства от этого нет. Он сильный 50-летний мужик, этот шаман, и на его месте любой белый человек наверно давно бы помер. А он все держится.

Каждое утро я обхожу своих пациентов один, до того, как соберутся резиденты и студенты на общий обход. Он лежит с закрытыми глазами, весь желтый, с несколькими каплями темно-коричневой мочи в прозрачном мешке, притороченном к мочевому катетеру.

На вопрос, как он чувствует себя сегодня, отвечает: «Мне хорошо. Я сильный, и Иисус Христос еще не собирается меня забирать».

Возле него постоянно кто-то сидит: то ли родственники, то ли просто люди его племени.

Время от времени мы собираем их в кучу и объясняем, что дела плохи. В индейской культуре прямой разговор о смерти неприемлем, поэтому мы изъясняемся экивоками.

В индейской культуре положено не сдаваться никогда, поэтому они никогда не подписываются под предписанием «Не реанимировать» (DNR). Лечите до последнего патрона, до последнего лейкоцита. Мы вызываем на подмогу врачей хосписа, они-то знают, как объяснить про просушку досок, но индейцы их просто посылают подальше.

Родственников возглавляет шестидесятилетняя матрона, жесткая, очень умная баба, сестра шамана, которая все понимает, но совершенно не собирается идти против культурных кодов. На все наши разъяснения она отвечает: «Да, но будет чудо». На это я отвечаю, что чудо, может, и случится, но трудно строить какие-либо расчеты на возможности чуда… С тем мы и расстаемся до следующего раза.

Каждое утро я прихожу в госпиталь в полной уверенности, что уж точно прошедшей ночью шаману сильно поплохело, на него бросились, подключили к вентилятору, и теперь он будет долго и мучительно умирать в блоке интенсивной терапии с трубками во всех отверстиях тела.

Ан нет. Вот он на своей койке, желто-серый, после трех доз морфия за ночь. «Я себя чувствую хорошо, доктор, я сильный, мне скоро будет лучше».

Мне остается отработать еще четыре дня, а потом хоть трава не расти. И если повезет, шаман умрет не у меня, а у моего сменщика.

Я зашел утром к нему в палату, каким то чудом там никого из родичей не было, сел на стул у кровати и сказал: «Я не знаю, сколько тебе осталось . Я не знаю, будет ли чудо или нет. Чудо может случиться, кто его знает. Но я совершенно точно знаю, что ты не хочешь быть здесь, со мной, а хочешь быть у себя дома, со своими детьми и собаками, со своим народом, дышать воздухом пустыни, а не больницы…» Он лежал тихо, никак не реагируя. Иногда он решает, что понимает только язык навахо. Я посидел немного и пошел по своим делам.

И был вечер, и было утро.

На следующий день, ближе к вечеру меня вызвали к шаману в палату. Там сидела матрона и было еще человек пять. Шаман раскрыл глаза и сказал: «Ты знаешь, доктор, я хочу быть дома. Хочу увидеть всех моих родичей, всех людей моего племени. Хочу проехать на машине по городу, увидеть места, где никогда не был. Отпусти меня».

Это был самый короткий процесс выписки за последний год. Я своей властью обрубил все бюрократические канаты, удерживающие шамана в больнице, и через сорок минут его в палате уже не было.

А дальше? Знаю доподлинно, что он не умер ни в лифте, ни внизу, пока его усаживали в машину. То есть какое-то чудо все же случилось… А дальше… Думаю, что все же доехал шаман до своей резервации и успел увидеть всех своих чад и домочадцев, собак и мустангов… И теперь он дышит полынным воздухом Полей вечной охоты, в компании Великого Вождя Гитчи Маниту и Иисуса Христа.

«Я сам персонаж многосерийного фильма»

— У вас есть начальник, который может вам настучать по голове?

— У меня в больнице очень большая степень автономии. Правда, есть медицинский директор, который на повседневном уровне мною не руководит, но совершает «разбор полетов», если что-то пошло не так, и есть старшая медсестра, которая очень важный человек в больнице. Медсестры здесь в принципе не зависят от врачей, они работают параллельно. Они даже в чем-то важнее, потому что отвечают за организацию и логистику, от которых в очень большой степени зависит уровень больницы.

Но вообще с начальством у меня отношения всегда складывались непросто, особенно в молодости. Мне казалось, что все медицинское руководство — это монстры, которые ни в чем не смыслят и требуют каких-то глупостей (иногда я даже был прав). Я не очень умел скрывать свои чувства, начальство платило мне тем же.

Но однажды мне попался великий учитель — наш завотделением в городе Брежневе, которого звали Галимзян Закуанович. Когда к нему приходил высокий начальник и давал бредовые указания, тот смотрел на него, улыбался и говорил: «Ладно». Начальство уходило счастливое, а Галимзян Закуанович в ту же секунду забывал, что ему сказали. Когда я вспоминаю про него, то веду себя гораздо лучше. Тут главное успеть досчитать до трех.

— Наверное, с этим Covid у вас творилась жуткая неразбериха, как у всех? Эта эпопея позади?

— Нет, она не позади. Будет вторая волна. На самом деле, она приходит с задержкой в разные части большого мира, придет и к нам. До уровня Нью-Йорка, конечно, не дойдем, но, на самом деле, никто ничего не знает. Мне хочется думать, что дальше такого уже не будет.

— Как я поняла, у вас периоды жестокой нагрузки чередуются с отпуском. Как вы отдыхаете?

— Мы с семьей стараемся выбраться куда-нибудь в горы, на озера, играем в теннис. Плюс у моей жены семья в Москве, у меня — в Израиле, и мы практически каждый год — или туда, или сюда. И еще я минимум два раза в год езжу на всякие конференции и учебы.

— А медицинские сериалы вы смотрите?

— Когда я работал в Нью-Джерси по ночам, и ближе к 4 часа утра катастрофы кончались, но спать все равно не давали, я садился и тупо одним глазом смотрел по телевизору «Доктора Хауса». По доброй воле я бы этого не сделал, потому что я сам — персонаж из какого-то бесконечного многосерийного фильма. Зачем я в свое свободное время буду это смотреть?