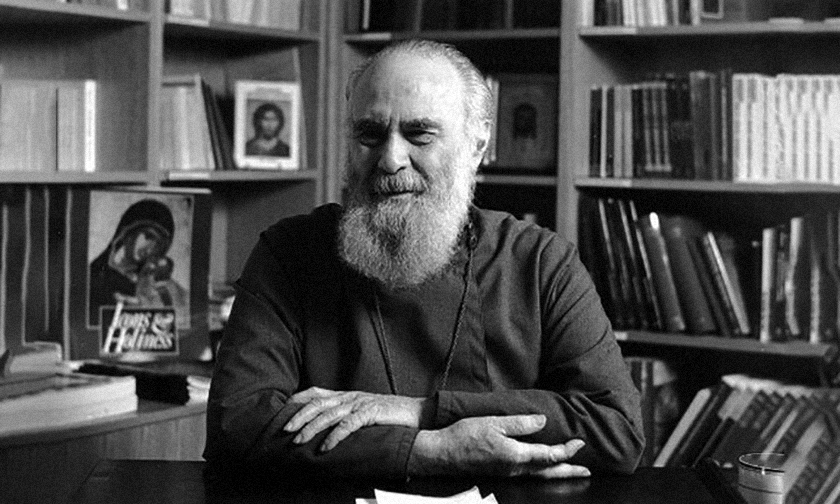

В Лондоне — это было уже давно, в 1989 году — Владыка (митрополит Сурожский Антоний (Блум) — прим.ред.), после моих попыток высказать ему благодарность за его беседы и проповеди, которые мы читаем и слушаем в России (тогда еще в самиздатских списках и в самодельных магнитофонных записях), спокойно возразил: «Не стоит этого читать, это плохое богословие». Легко представить мое замешательство.

Но после этого он дал мне первый практический совет: «Посмотрите внимательнее на этих людей [имея в виду прихожан его храма, известного в Лондоне как The Russian Church]. Все это говорится для них. Имейте это в виду». Второй его совет был: не принимать каждое положение, высказанное им, за окончательное. «Я часто говорю что-то для того, чтобы уточнить то, что уже сказал прежде; это может быть продолжение сказанного или уточнение, исправление».

Обе эти коррективы очень существенны. Именно это — и особенно второе — необходимо помнить при общении с любой живой мыслью. Конечно, у меня не было возможности, а главное, способности внимательно увидеть людей, к которым обращены слова Владыки. Самое общее наблюдение: они были больше похожи на «человека с улицы» в Лондоне, чем московские прихожане того времени — на других москвичей. Церковный мир у нас тогда еще оставался особым, со своими лицами, своими жестами, своей манерой одеваться, «старинной»; в целом люди на службе были другого роста, чем на улице: маленькие старушки, так что и невысокий батюшка возвышался над своей паствой. В лондонских прихожанах совсем не было особой — «православной» — стилистики. Они были людьми современной цивилизации (не стоит, вероятно, добавлять: западной; этот человеческий склад формируется теперь повсюду, и у нас тоже), то есть теми, для кого огромную сложность составляет традиционная вера.

Об этом «современном», «взрослом» человеке я и скажу немного, потому что именно к таким людям обращается Владыка. Я имею в виду не «человека потребительского», как обычно представляют «современного» человека. Это другая тема.

Потребительский человек как раз может поверить во что угодно, как видно из распространения самых невероятных верований в духе нью-эйдж. Он готов верить в любую магию, любую «мистику» и т. п. Дело не в этом. Естественными или сверхъестественными способами приобрести благополучие и безопасность, security, — это ему не важно. «Научная картина мира» и элементарный рационализм новейшей цивилизации — то, что наша атеистическая пропаганда выдвигала как главное оружие против «религии», — все эти плоды Просвещения с удивительной легкостью отодвигаются в сторону.

И уж если есть что-то радикально противоположное настроению всех видов потребительских религий или квазирелигий нью-эйдж, это как раз проповедь Владыки Антония. И в том смысле, что послепросвещенческая картина мира для него вполне реальна и сам он — современный прекрасно образованный человек, уважающий точное знание. Но главное в том, что ни комфорта, ни безопасности — ни душевной, ни физической — своему собеседнику он никак не обещает.

Но, говоря о характерно «современном» человеке, я думаю совсем не о «человеке потребительском». Я думаю о человеке критического ума, человеке, всерьез принявшем исторический опыт, взыскательном к себе и к миру. Чаще всего он не назовет себя атеистом: он агностик. Мир этого человека выражает искусство и мысль нашего века. Он называет себя «взрослым» и свое общество определяет как «мир взрослых» — в отличие от «детского» мира древности, Средневековья и даже XIX века.

Известны мысли Дитриха Бонхеффера о необходимости некоторой новой веры, «веры для взрослых». Еще прежде него говорили и о необходимости «поэзии для взрослых». Как видно, вера и поэзия — вещи, которым особенно трудно найти себе место среди «взрослых». Во всяком случае, таких взрослых.

В чем же их взрослость? «Ребячество» людей минувшего — не в том, что они верили в трех слонов или семь небес, но в каком-то самом общем отношении к действительности, которая гиперкритицизму наших современников представляется еще неразвенчанной иллюзией. И дело не в «демифологизации». Три слона или закон Ньютона могут быть в равной степени поняты и как прекрасная истина, и как жестокая правда. Что, собственно, в трех слонах более утешительного, чем в том, что «скорость движения равна…»?

Мне приходилось писать о «научной картине мира», о сциентизме как идеологии и, так сказать, ментальном настроении. Не буду повторяться. Одна из общих его посылок состоит в том, что правда жестока. Любая правда, о человеке, о вселенной, об обществе и т. п., жестока и беспощадна: она травматична, она развеивает «мечты поэта» и не оставляет «иллюзий», она редуцирует высшее и более сложное к простейшему, она сводит душевные события к их механическим возбудителям.

В XIX веке главным инструментом таких развенчиваний был естественно-научный позитивизм: так, для тургеневского Базарова, изучившего физиологию глазного яблока, стал анахронизмом разговор о «прекрасных глазах». В XX веке это место явно принадлежит психологии и социологии.

Так вот, достоинство человека, «взрослого человека», состоит в том, чтобы не отводить глаз от всей этой жестокой правды о мире и человеке. А этическая его задача — в том, чтобы не дать себя вовлечь в работу массового зла и неразумия, не сделаться «жертвой истории», как назвал это в своей Нобелевской речи Иосиф Бродский.

«Взрослый человек» — вообще говоря, стоик. Он отказывается от многих вещей как от «детских», как от малодушия или самообмана, которые недостойны самостоятельного, ответственного за собственную жизнь существа. Среди этих «отвергнутых иллюзий» назову три. НАДЕЖДА. УТЕШЕНИЕ. СЧАСТЬЕ.

НАДЕЖДА. Опровержение «надежды» как экзистенциальной позиции мы встретим в ХХ веке у многих: в мысли Мераба Мамардашвили, например, или у Дитриха Бонхеффера. В сущности, это уже необсуждаемая аксиома. Один современный итальянский моралист написал, что нам даже непонятна «добродетельная природа — natura virtuosa — Надежды». Разве в наших глазах надежда — не нечто прямо противоположное добродетели? Предпринять безнадежное, заведомо обреченное дело — вот что достойно уважения (как в известных стихах Кавафиса о защитниках Фермопил).

УТЕШЕНИЕ. Утешиться — и утешить — нехорошо, нечестно. Это тоже, похоже, необсуждаемая аксиома «современного» человека. Пауль Целан пишет о Франциске Ассизском: Сиянье, которое не хочет утешить, сиянье.

СЧАСТЬЕ — и даже РАДОСТЬ — тоже сомнительные для ответственного современного человека вещи. Допустима ли, благородна ли любая радость ввиду чужого страдания — или знания о таком страдании? (Знаменитый вопрос о возможности стихов после Освенцима.) А мы знаем об этом как, кажется, никогда много.

И хорошо ли хотеть спастись, когда другие кругом гибнут? Взрослый человек, пишет в заключении Дитрих Бонхеффер, которому до казни остается несколько месяцев, уже не хочет личного спасения. «Мы видим свой долг в том, чтобы исполнить Божию правду».

Несомненно, все эти позитивные вещи так банализированы, что от того представления о НАДЕЖДЕ, УТЕШЕНИИ, СПАСЕНИИ, которое стало расхожим, и в самом деле хочется бежать сломя голову. Как писал Блок: «Нет, лучше сгинуть в стуже лютой!»

Но все-таки дело заходит куда дальше, чем сопротивление плохому употреблению хороших слов. Забыто и то, что они хорошие, и чем они хороши. В круг самоограничения «взрослого» входят уже и красота («красивость»), и мало-мальская уверенность в чем бы то ни было и право ее оглашать («догматизм»), и множество других вещей.

Мыслимо ли христианство без всего этого? Без своих основных слов: Утешение, Надежда, Мир (какой мир? — говорит новейшая мысль и искусство: тревога и забота — истинный дом человека), Спасение, Блаженство? Без детства? Без детства, которое прямо соотнесено с Царством? Что такое тогда «чадо» и «отец» в церковном употреблении?

Конечно, мы помним лукавый замысел обратить людей в детей, в беспечных «малых сих», спасение которых решается немногими «великими», — тактику Великого Инквизитора. У героя Бернаноса есть как будто совсем похожая идея о младенческом счастье христианского народа: «Так вот, я объясню тебе, что такое христианский народ — от противного. Противоположное христианскому народу — унылый народ, народ стариков… Откуда это наше воспоминание о счастье младенчества?.. Из собственной беспомощности ребенок смиренно извлекает самое основание своего счастья. Он перекладывает все это на мать, понимаешь? Настоящее, прошлое, будущее, вся его жизнь, вся жизнь целиком держится в этом взгляде, и этот взгляд улыбается» («Дневник сельского кюре»).

Но огромная разница, заметим: взгляд Великого Инквизитора не улыбается. Перед ним не его дитя.

И если «взрослому» человеку не нужно такого, дарованного даром счастья, что же ему нужно? Я думаю, ему нужно правды (о чем он всегда говорит) — и смысла (на отсутствие которого он как будто согласился): но только такого смысла, который ни в чем не отступал бы от правды.

Из слов — многих слов — Владыки мы видим, что этого взрослого собеседника, этого адресата он принимает совершенно всерьез. Он не обещает человеку, в отличие от бернаносовского кюре, что всю его жизнь кто-то возьмет на себя. Он предлагает ему идти своими ногами. Он не обещает ему не только легкого и приятного пути (вспомним его слова о пути христианина «не от победы к победе, но от поражения к поражению»), но даже и гарантированного прихода в пункт назначения.

Это не то что «демифологизация», но — как образовать такой же отрицательный глагол от «сказки»? Вычет из веры стихии волшебной сказки, без которой нам трудно представить «русскую веру», где и горе, и мучение покрыты этим странно радостным, умильным покровом (как в «Живых мощах» Тургенева). Без этой умильности — и без особой печали, как-то связанной с этой тихой радостью: молчаливой и смирённой печали при встрече с неодолимым злом: «Делать нечего, так и говорить нечего», как выразил это Пушкин.

Среди цитат из Писания, которые Владыка приводит, почти не встретишь обнадеживающих, вроде стихов из псалма 19: Услышит тя Господь в день печали; Даст ти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит.

Я вспоминаю одну церковную старушку, Параскеву. Она была перепугана, прочитав Владыку.

— Ой, а что же мы-то? Мы-то ведь ничего такого не делаем!

— Чего такого?

— Вот, не отрекаемся от себя…

«Детская вера» — так, наверное, можно назвать душевное расположение Параскевы. Ведь ребенок и не может отрекаться от себя: он такого «себя» еще не нашел, не успел оказаться «в себе» замкнутым, не вошел без остатка в того «себя», которого Владыка призывает не щадить.

Что же, остается повторить за многими, что время теплой, детской или простонародной веры миновало? Что современный человек уже не может понять, что даровое, дарованное лучше заслуженного и выстраданного? И не может о нем просить?

Что же, остается повторить за многими, что время теплой, детской или простонародной веры миновало? Что современный человек уже не может понять, что даровое, дарованное лучше заслуженного и выстраданного? И не может о нем просить?

Но Владыка, при всей его неприязни к дармовщине, в своем учении о молитве просительную молитву ставит выше других: в ней, говорит он, больше доверия к Тому, Кого просят. Наверное, Пауль Целан и о слове Владыки сказал бы, что оно «не хочет утешить».

Но вот что удивительно: любой, кто имел счастье видеть его и слышать от него бескомпромиссное необещание того, что «все будет в порядке», «как-нибудь уладится» и т. п., помнит, что странным образом ничто сильнее не утешает. Что рядом с этим все упования, что как-нибудь «обойдется», «уладится», оказываются почему-то безнадежным, темным пространством. Той страной, в которой привык жить «унылый народ».

«Не уладится» — как весело! Как весело и хорошо с правдой. И то, что мы считали хорошим исходом, и то, что считали плохим, оказывается не таким уж важным. Веет ветер настоящего бессмертья, бессмертья для взрослых. То есть другого, непреходящего детства.