Сейчас, когда так жадно самоутверждаются недотоптанные люди, писать о себе почти неприлично. Может быть, хотя бы для христиан, вернется полный запрет и, подобно Павлу, мы будем говорить: «Знаю одного человека, который…»

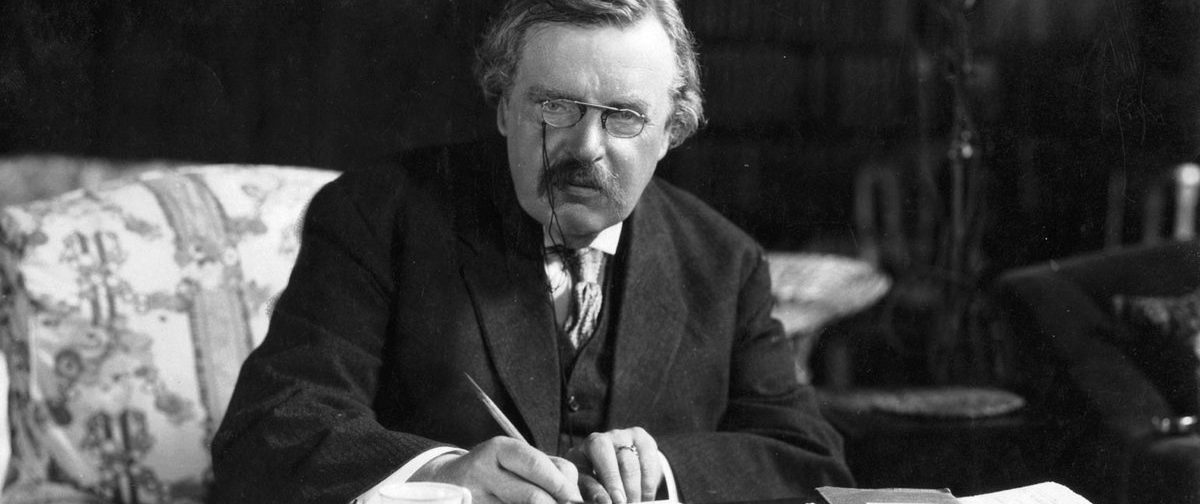

Но ведь и Павел, особенно в 2 Кор., не выдержал и ссылался на себя. А скромнейший из людей, Честертон, даже проблемы здесь не видел. Правда, ему удавалось ни разу не сползти в самоутверждение.

Как бы то ни было, иногда, для дела, я на себя ссылаться буду; и сразу начну с того, что строчки честертоновских стихов впервые услышала дома, в раннем детстве. Мама и папа любили песенку про вегетарианца из «Перелетного кабака» и даже иногда называли друг друга «Шом» и «Рери».

Конечно, любили они ее в переводе Николая Чуковского, хотя папа английский знал. Но он был уверен, что Честертон — «яркий представитель» беззакония 20-х годов, которое тот пламенно обличал. Печальную правду он узнал лишь лет через 35, когда я перевела «Франциска» и «Вечного человека», и очень огорчился.

Словом, папа считал, что для такого сверхлегкого чтения не стоит лезть в подлинник. Считали так и другие. Особенно странно с Эйзенштейном — он был старше их не намного, но гораздо взрослее. Они навсегда остались подростками; он, может быть, даже ребенком не был.

Если мне возразят, спорить не стану, знала я его тогда, когда судить умом — ни в коей мере не могла, но умным-то он был, а заметил у Честертона только эксцентричность. Сочетания ее с «центричностью» никто из них не увидел. Тут я судить могу; о Честертоне я успела поговорить с Сергеем Михайловичем, потому что начала читать его осенью 1944 года, а летом 1945-го видела С. М. в Москве.

Мало в чем я так убеждена, как в том, что Честертон — святой. Собственно, святость вызывает не разумную убежденность, а те самые чувства, которые точнее всего уподобить физическим. То ли это сияние, то ли музыка, то ли запах, odor sanctitatis.

Святые, как солнце, светят на правых и неправых, а уж тем более — на несчастных. Россия была очень неправой и очень несчастной. Может быть, именно поэтому Честертон особенно связан с ней.

Когда и как это проявлялось, попробую сейчас рассказать.

Секрет жизни

Стало общим местом, что «настоящий ХХ век» начался в 1914 году. После падения Берлинской стены часто говорят, что кончился он к 1990-му. Это — у всех. А вот в Англии, очень может быть, он был короче, и начался то ли в 1939-м, то ли в 1936-м, когда умер Георг V. Мысль — не моя, я ее недавно читала или слышала по-английски, а где — не помню.

Тогда получится, что Честертон в ХХ веке не жил. Так это или не так, и что это значит, скажем потом. Сейчас примем это условно, чтобы описать, как печатали и читали его здесь тогда, в странном промежутке, когда наши страны жили в разных столетиях.

Первые публикации — совершенно такие же, как юмористические или приключенческие рассказы давно забытых теперь писателей. «Отсутствие мистера Кана» в «Мире приключений» очень трудно заметить без предупреждения. Перевод — такой, какие тогда были, особенно для почти (или совсем?) массовой литературы.

Правда, есть и маленькое чудо — безымянный переводчик подсказал мне через много лет, как перевести «mister Glass — missed a glass» («мистер Кан — мимо стакан»). Издавая в первый раз, я это оговорила, а потом стали печатать без примечания. Надеюсь, сейчас я сообщаю это раз и навсегда.

Честертон писал, что важные вещи случаются сразу, рывком. Примерно в начале НЭПа (1921), а может быть — чуть раньше, несколько молодых людей увлеклись Честертоном. К тому времени уже издали и книжку «Человек, который был Четвергом» (1916 г.); кто и как его заметил, установить совершенно невозможно. Однако этот, новый скачок — от незаметности к чему-то вроде славы в очень узком кругу, засвидетельствован явно, да и я его помню, без него я не слышала бы в раннем детстве стихов из «Кабака».

Молодые люди отличались и от своих старших братьев и (в другом смысле) от своих западных сверстников. Все-таки на западных они были больше похожи и честно им подражали, за что платили в конце 40-х. И те, и другие отшвырнули почти все, что в каком бы то ни было разбавлении дали великие религии. Они искренне удивлялись, зачем себя в чем-то ограничивать — казалось бы, ясно, что важно только удовольствие. Первым делом совершили sexual revolution, разрубив гордиев узел такой mystere, как брак.

Чего там, влюблены — вместе, не влюблены — разошлись, а если на каждую влюбленность переездов не напасешься, остаемся веселыми друзьями, которые живут вместе и крутят романы, с кем хотят. Чем оборачивалась, и очень скоро, эта утопия, описано много раз. Перечитайте хотя бы книги о Лиле Юрьевне Брик — лучше всего тактичные, вроде записок В. В. Катаняна, или трагические, как у Ю. Карабчиевского.

Такими открытиями, фокстротами, курением, модой, сленгом наши и тамошние были очень похожи. Но у наших был и какой-то дикий задор, злой восторг, хотя многие, сами по себе, были очень добродушны. Как-то они связывали это с революцией, убедив себя, что она им нравится, хотя нравилась им, собственно, мифическая «новая жизнь» — скорее западная, чем здешняя.

Все-таки очень трудно отмахнуться от того, что рядом — и крайняя жестокость, и крайняя пошлость; но они как-то справились. Мысли об этом они загнали довольно глубоко, а жили телемским или подростковым мифом о полной свободе для всего, что захочется. Воплощением этого мифа стал для них кротчайший, чистейший и строжайший к себе Честертон.

Легче всего сказать, что это — недоразумение. Немножко труднее, но более или менее верно, хотя и плоско — что они восприняли эксцентрику Честертона, и больше ничего. Но мне кажется, что сходство между ними гораздо значительней. И у них, и у него есть важное свойство, о котором, век за веком, забывали христиане.

Лет двадцать назад члены Честертоновского общества называли это свойство буквой «алеф». У нас вообще тогда, чтобы определять человеческие достоинства и недостатки, были буквы нескольких алфавитов, для краткости и для того, чтобы не определять почти неопределимого. Никакой связи между буквой и свойством нет, знак совершенно условный. Сочетается в алефе многое: радость, несерьезность, легкость, истинность, свобода, а противостоит он той фальши, тяжести, важности, которую мы обозначали буквой «х» («икс», а не «ха»).

Поскольку сейчас я пишу не значками, и это — не узор, не музыка, даже не стихи, всего я не передам, но отошлю к двум писателям, у которых этот дух очень чувствуешь. Первый — Набоков в «Даре», второй — Вудхауз. Ивлин Во назвал книги Вудхауза идиллиями. Он прав, если «идиллию» не считать синонимом «утопии» или вранья. Так живут и так видят хорошие, счастливые дети, ненадолго — молодые люди, иногда — старики.

Собственно, можно так жить и видеть в любом возрасте, но плата есть, она — высока; почти только о ней всю жизнь писал Честертон. Те люди, о которых я сейчас рассказываю, или не знали о ней, или забыли. Мало того — чем дальше, тем больше они убеждали себя, что платить по меньшей мере смешно.

Помню, как в глубокой старости один из них (вскоре после этого — очнувшийся и полтора года проживший, искренне каясь) доказывал с неуместным пылом, что Пушкин «весело и лихо» изменял жене. Доказательством был рассказ о ночном приключении у Долли Фикельмон. Оно свидетельствовало о том, что такой легкий, свободный и т. п. человек непременно циничен, иначе быть не может и не должно.

Одним из поклонников Честертона был Валентин Стенич. Блок описал его в эссе «Русские денди». Ирина Кунина, прожившая всю взрослую жизнь за границей, пишет в мемуарах, что Блока он разыграл. Она дружила со Стеничем в те годы, когда они оба входили в круг петербургской золотой молодежи. Может быть; я его не помню, хотя видела, но уж очень маленькая.

Были или не были циничными те дети из богатых петербургских семейств, решать не мне, почти никто из них не дожил в России даже до 30-х годов. А вот молодые нахалы с юга циничными могли и не быть. Точнее их назвать наивными. Тем самым, «алеф» был в них несравненно чище, без примесей. Но цену они не платили и платить не собирались.

Поневоле вспомнишь монолог отца Брауна под деревом, на котором сидит Фламбо.

«У вас еще есть молодость, и честь, и юмор, но при вашей профессии надолго их недостанет. Можно держаться на одном уровне добра, но никому не удавалось удержаться на одном уровне зла. Этот путь ведет под гору. (…) Я знаю, что у вас за спиной вольный лес и он очень заманчив, Фламбо. Я знаю, что в одно мгновение вы можете исчезнуть там, как обезьяна. Но когда-нибудь вы станете старой седой обезьяной, Фламбо. Вы будете сидеть в вашем вольном лесу, и на душе у вас будет холод (…) и верхушки деревьев будут совсем голыми».

Конечно, это так. Молодые люди, очень похожие на Годунова-Чердынцева или какого-нибудь Берти, Бинго, Ронни, стали «старыми, седыми обезьянами» не только потому, что прямым ходом вошли в советские ловушки. На Западе они рано спивались, сходили с ума, кончали с собой. Здесь, дожив до глубокой старости, на тяжко оплаченных привилегиях, многие хотя бы в самом конце ужасались своей жизни. Там — не знаю. Может быть, в начале «другой жизни» ужасаются все.

Несколько тысяч лет хорошо известно, что лучше ужаснуться пораньше. Тут и ждет нас развилка. Увидев, какой ты на самом деле, проще всего это скрыть не только от других, но и от себя. Когда-то, делясь опытом, мы припоминали в этой связи мокрицу.

Увы, подробнее про мокрицу — что пережил?

Кто это пережил, согласны, что, обнаружив свое сходство с мокрицей, ты просто взмыл, распрямился, сбросил тяжелый мешок — образов много. Но не все решаются — на что? Вроде и не от тебя это зависит. Останавливаюсь, чтобы не впасть в богословские расщепления волоса. Описаний, иносказаний — сколько угодно, но если этого с тобой не было, они не работают.

Сейчас и здесь для нас важно одно: «отвергаться себя» бедные любители Честертона не хотели. Во всяком случае, я таких случаев не видела (надо ли напоминать, что речь идет о наших, здешних, в 20-х годах?). И все; их легкости приходил конец, она лопалась или опадала, словно шарик.

Если пишешь о Честертоне, заведомо будешь открывать и повторять трюизмы. Общих мест о смирении — тысячи, но они непонятны извне.

Конечно, я говорю сейчас не о совершенном смирении святых, а вот о таком, первоначальном; назовем его «радостью мокрицы». Действительно, радость у нее большая — она поняла, что ее совершенно ни за что любит Бог и почему-то терпят люди. Скорее всего, у Пушкина это было — иначе райской красоте и райской свободе просто не на чем удержаться. Может быть, именно в этом смысле Андрей Донатович Синявский писал о его пустоте.

У Честертона, совсем не гения, но святого, это было «в героической степени». У около-советских богемных мальчиков не было ни в какой. Проскочив развилку, они разминулись; некоторых он стал раздражать, некоторые его немножко стыдились. Но вот что странно и хорошо: были такие, кого он все-таки подпитывал. Иногда мне казалось, что еще немного — и что-то случится, индукция эта их прошибет. Случилось ли так хотя бы раз, я опять же не знаю.

Что бы ни творилось в глубине, повторяли они привычные и уже циничные фразы. Слово «смирение» им было или смешно, или противно. Читая эссе, двое-трое еще не умерших к 60-м удивлялись, иногда — сердились. Что-то казалось им занятным на уровне умственной игры, что-то — очень раздражало. Но тем, кто заметил в главе из «Еретиков» фразу: «Секрет жизни — в смехе и смирении», она совсем не понравилась. Ну, знаете! Еще чего, смирение!

Если они выросли в верующих семьях, виноваты в этом и мы, скажем так — христиане. Смирение часто связывалось у них с самыми нехристианскими свойствами на свете — с жестокостью и фальшью.

Может быть, кто-то, заметив эту фразу, подумал, почему они, такие легкие, и часто — одаренные, уже ничего не могут, а дурацкий Честертон чем дальше, тем лучше. Кажется, Толстой сказал, что знаменатель дроби — то, что думаешь о себе, а числитель — то, какой ты есть. Предположим, что вначале числители у них и у Честертона были равны, но он делил на ноль, они — на бесконечность.

Последний отрезок его жизни, в 30-х годах — совпал с тем, что здесь, у нас, его перестали издавать. Эксцентрики уже боялись. Молодые люди другого поколения, в 30-х годах достигшие лет 18-ти, читали Честертона, но не очень. Вернее, его читали еще воспроизводившиеся интеллигенты; но для них он был одним из полузапрещенных западных писателей 20-х годов, больше ничего. Не советский, не про рабочих-крестьян — и спасибо.

Впервые я слышала восторги этого рода лет в пятнадцать, от студентов ВГИКа, приехавших в Алма-Ату, чтобы защитить диплом и стать из солдат кино корреспондентами. Я еще таких книг не читала, а они перечисляли подряд «Зеленую шляпу» (Майкл Арлен), «Голема» (Густав Мейринк), что-то Жироду, что-то Моруа — и в таком винегрете Честертон. Видит Бог, я не смеюсь. А Честертон бы что сделал? Наверное, очень пожалел их.

Немного позже, осенью 1944-го, вернувшись в Питер и поступив в университет, я нашла эти книги дома, на полках, прочитала их и забыла — все, кроме Честертона.

Doctor spei

Теперь мне придется писать о себе. Скажу для понятности, что в Бога я верила с детства (мамина семья, а главное — наша с мамой общая няня), но до развилки, о которой мы недавно говорили, было очень далеко. Больше всего я хотела стать Золушкой на балу, и ко второму курсу мне уже стало казаться, что университет эту возможность дает. Но с того осеннего дня, когда я открыла первый сборник рассказов об отце Брауне, честертоновская индукция начала свое дело. Переводы были чаще плохие, да еще почти всегда — сокращенные, а она все равно действовала. Когда же летом 1946-го, переходя на третий курс, я прочитала «Возвращение Дон Кихота» по-английски, случилось уже нечто явное.

Кажется, первым поразил меня тот кусок, где речь идет о том, как Оливия Эшли любила цвета:

«Надо было знать, что значил этот клочок для Оливии, чтобы понять, какое важное дело она доверяла Мэррелу. Рисунок был сделан давно, в ее детстве, а рисовал ее отец, человек замечательный во многих отношениях, но главным образом — как отец. Благодаря ему она с самого начала мыслила в красках. Все, что для многих зовется культурой и приходит исподволь, она получила сразу.

Готические очертания и сияющие краски пришли к ней первыми, и по ним она судила падший мир. Именно это она пыталась выразить, восставая против прогресса и перемен. Самые близкие ее друзья удивились бы, узнав о том, что у нее захватывает дух при мысли о волнистых серебряных линиях или сине-зеленых зубцах узора, как у других захватывает дух при воспоминаниях о былой любви».

Тогда, в это лето, я очень дружила с одним классиком на два курса (и 5 лет) старше меня, любимым учеником Ольги Михайловны Фрейденберг. Мы ходили белыми ночами по Питеру, сидели на скамейках, читали Мандельштама, а я — первый вариант «Поэмы без героя», который немного раньше дал мне Михаил Юрьевич Блейман.

Итак, гуляли и читали. Когда оказалось, что «Дон Кихота» он знает и любит, мы невероятно обрадовались и стали играть, что он — Херн, я — Оливия. Как те герои переселились в Средние века, так мы, с парками и реками вместе — в честертоновскую Англию конца ХХ годов.

Именно тогда у меня начинался покаянно-народнический период. Я совсем застыдилась, что мы — баре, а я сама еще и живу в отдельной квартире и т. п. Поскольку при этом (и до этого, с детства) я патологически боялась хамства, особенно — крика, то применять свое новое мировоззрение никак не могла.

Честертон сразу, как только я в это состояние впала, предложил мне какой-то небесный вариант, где прекрасно сочетались и легкость терпимого Мартышки, похожего на моих родителей в молодости, и народолюбец Брэнтри, и мои любимые Средние века.

А уж про краски говорить нечего — радость узнавания в чистом виде. К тому отрывку, про Оливию, прибавился Майкл, рисующий крест с птицами и рыбами, и алая краска, которую Мартышка находит у Хэндри. Я никогда до тех пор не видела у других такого восприятия красок, это была моя детская тайна, и я думала, что ее никто не поймет. Когда ровно через 20 лет я подсчитывала для доклада в Кяарику, какие у него цвета, и пыталась рассказать, почему его мир подобен Новому Иерусалиму, лето 46-го года просто стояло передо мной.

Пошли годы, сперва — очень радостные, потом — чудовищные, и мне теперь кажется, что я читала Честертона всплошную, одно кончала — другое начинала. На очень важное место вышел «Перелетный кабак», я особенно его полюбила. Почему-то именно он выполнял странную роль — раза два или три я давала его читать молодым людям, как бы для проверки. Двое стыдливо сказали что-то вроде: «Да, занятно» (был ли третий случай, я не помню). Все-таки со мной учились те, кого мои внуки назвали бы «ботаниками», а не молодые киношники; тот классик был единственный «вот такой».

Летом 1949-го я ездила в Михайловский сад и читала там честертоновскую книгу про Диккенса. Предшествовали этому: кампания против космополитов, которую я сочла чем-то вроде кары Божьей, поскольку папа и другие (кроме Мики Блеймана) — баре и циники; посадка моих друзей (начало апреля), которая пришибла мое народолюбие; окончание университета, очень трогательное.

Лето оказалось не столько трогательным, сколько непосильно высоким. Я видела много редкого благородства и как-то затихла изнутри. Прорезает его удар — посадили Гуковских. Жалко всех, но я особенно любила моего учителя, Матвея Александровича, который дотащил до нас знаменитый семинар Гревса.

Наверное, в 21 год человек — совсем уж трость, ветром колеблемая. Читая про Пэготти и достоинства «простых людей», я думала: «Как он может?! Где он их видел?! Они же такие беспощадные» — начисто забыв свои покаяния перед народом, которые оборвались месяца на три раньше, а главное — решив почему-то, что речь идет о несчастных советских хамах, а не о Нянечке.

Помню, слова о том, что старики «много раз видели конец конца света», насторожили меня — а вдруг правда? Позже я видела конец и тогдашнего конца, и многих других.

Прошло еще полтора года, меня уже выгнали с работы, я сидела дома, была зима. Кажется, прошел Новый год. Затихла я начисто, а город просто застыл, с Ленинградом такое бывало. Собственно, это нередко бывает с «городом Петра» при всех его названиях. Почему-то в зиму 50-51-го годов я приносила домой книги из Публички, то ли у папы не отняли абонемент, то ли у меня был свой. Принесла я «Кабак», сидела, читала, зная его наизусть. Дошла до стихов «Who goes home» — и что-то со мной случилось. Честертон бы сумел это описать, я — не берусь.

Потом, уже думая, я поняла, что для меня впервые соединились «дом» и «свобода». Раньше «дом» был из мира няни, бабушки, одних книг, «свобода» — из мира моих старших друзей, родителей в молодости, других книг. Тут произошла химическая реакция, вроде взрыва. Очень нескоро, лет через 15, придумали мы, что у Честертона неслиянно и нераздельно соединяются «центростремительное» и «центробежное».

Словом, «Кабак» стал главной книгой, а чего-то, начавшегося тогда, хватило до освобождения врачей 4 (или 3) апреля 1953-го. Конечно, и потом оно никуда не делось, но сейчас мне кажется, что из земных вещей тогда меня держало только это. Лет через двадцать Сергей Сергеевич Аверинцев назвал Честертона «Doctor spei», и опять, как в честертоновской книге, я — услышала? увидела?? почувствовала? — то же самое.

Мегафон Божий

Мало кто помнит, как все переменилось весной 1953 года. Врачей освободили в субботу (Страстную), а в понедельник, у остановки трамвая, который шел в институт, где мы преподавали, Боря Вайсман тихо кричал: «Vive la liberte!» (Собственно, я не особенно преподавала, была «на почасовой» и скоро оттуда ушла, хотела только переводить.)

12 мая наша семья переехала в Москву. Кроме других «даров 50-х», я познакомилась с людьми, которые Честертона читали и любили. Вернулись из лагеря мои посаженные в 49-м друзья, и с вокзала, где встречали мужа, Илюшу, я поехала вместе с Ирой Муравьевой, о которой еще в Ленинграде много слышала. Ее муж тоже недавно вернулся.

Прежде, чем писать дальше, скажу для благодарности в честертоновском духе, что про то, как встречали Илюшу, есть песня, написал ее Александр Раскин, пели на мотив «Колымы». Кончается она так:

Так здравствуйте, мать и жена,

Так здравствуйте, родные дети!

Кому-то, как видно, нужна

Еще справедливость на свете.

А во втором, среднем куплете, есть строчки:

Ты с нами, ты снова живой,

Богата земля чудесами.

Справедливость и чудеса Честертон любил.

Подружились мы с Ирой немедленно и бурно. Прожила она после этого около пяти лет. Ходила я к ней почти непрерывно, как когда-то читала Честертона. Люди, собиравшиеся там, читали его или хотя бы знали, сама Ира любила, но меньше, чем я — он все-таки был для нее не Учитель Надежды, вообще не учитель, а веселый, легкий, совсем не советский человек. Зато сыновья Ирины, Ледик и Володя, тогда — мальчики, полюбили его вполне, и в 1974 году, среди прочих, основали честертоновское общество.

Другие мои новые друзья, первый из них — Володя Успенский, относились к Честертону несколько иначе. Они, наши первые структуралисты, играли вместе с ним. Рыцарские трубы (Володя М.) или высокая свобода (Ира) меньше их трогали. Оказалось, что честертоновские рассказы просто созданы для семиотических занятий. Позже к ним присоединился Юля Шрейдер, тогда — только математик и еще не католик. Наверное, Честертон приложил руку и к переходу его в философы, и к крещению.

Выйдя замуж за литовца, я уехала в Литву, которую можно считать картинкой к честертоновской книге. Пока у нас не было там жилья, мы снимали домик под Москвой. Томас Венцлова, Успенский и новый Ирин муж, Григорий Соломонович Померанц, туда к нам ездили. Поздней осенью (или уже зимой?) 1960 года, чтобы подарить им и их знакомым, я перевела эссе «Кусочек мела» и «Радостный ангел». Так начался честертоновский самиздат.

Года на три раньше вышла куцая книжка, первая после многолетнего перерыва (см. библиографию). Больше всего там было Браунов, меньше — Фишеров и два Понда. Предисловие сообщало, что Честертон — писатель пустоватый, реакционер, но что-то вроде классика. Заметили книгу или нет, я не знаю, но многие из моих молодых знакомых ей обрадовались.

В Литве я положила себе переводить 25 эссе или один трактат в год и это выполняла. Сколько эссе накопилось, сказать трудно. Моя невестка, уже теперь, попыталась многое собрать, но все ли, мы понять не можем. У меня обычно экземпляра не оставалось, тогда ведь не было ни ксерокса, ни компьютеров, а читатели — были.

С трактатами получилось так: в 1961 году я перевела «Фому», в 1962-63-м, к Пасхе — «Франциска», а зимой 1963-64-го — «Вечного человека». Набравшись католических привычек, последний из этих переводов я делала «по интенции», сразу после смерти Кеннеди. Тогда я еще не знала, что в один день с ним умер Льюис (а Честертон — в один день родился, хотя и намного раньше, не в 1917-м, а в 1874-м).

Именно в те годы кончался короткий понтификат Иоанна XXIII, во время которого над миром просто стояло неяркое солнце. Дождем лились чудеса; трудно было не услышать, как молитвы спасают мир. Наверное, это был перелом XX века.

Первой литовской зимой (1962-63), а может — весной, когда я читала «Чосера» и «Collected poems», а переводила — «Франциска»; случилось чудо о мокрице. Раньше, читая Писание, ходя в церковь, я прочно воспринимала себя в духе «Почему же Бог меня наказывал?» и даже почти не сомневалась, что «брата я не ненавидела и сестры не предала».

Года за полтора до этого, читая Бёлля, я узнавала себя («нас») в тех, кто принял причастие агнца, а «их» — в тех, кто принял причастие буйвола. Конечно, когда вокруг — такое, естественно и даже справедливо ощущать себя жертвой, но это — в двух измерениях.

Мне кажется, случилось и обычно случается вот что: пока я еле жила, от мокрицы я отшатывалась, и это еще спасибо, после нее есть и очень опасный путь. Конечно, я была «тихая», а не «бойкая» и не «важная» — нянечка впечатала, но опять же работало это в двух измерениях. Теперь, к этой зиме, я была счастлива. Первый раз в жизни (в 34 года) у меня был свой дом. Как в честертоновских книгах, это пробило плоскость, вниз (мокрица) и вверх (благодарная радость).

Может быть, Льюис тем и меньше Честертона, что написал: «Страдание — мегафон Божий»? Сплошь и рядом от страдания пытаются бежать или, все-таки завидев мокрицу, пускают все силы на самоутверждение. Вот и получается, что мистик мудрее наставника. Но об этом поговорим позже.

В 1965 году, познакомившись с отцом Александром Менем, я подарила ему «Вечного человека» и тем же летом, уже в литовской деревне, получила через друзей записку от него. Она давно потерялась, а смысл такой: «Ура! Точно то, что надо». Мгновенно возрос тираж. Трактаты и эссе перепечатывали с перепечаток, и они менялись на ходу, как средневековые манускрипты.

В 1967 году впервые были напечатаны несколько эссе: «История против историков», «Альфред Великий», «Кукольный театр», «Савонарола», «Карикатура и кичливость» и моя небольшая статья о самом Честертоне в альманахе «Прометей». Я бы не упоминала о своей статье, если бы не чудеса с этой книжкой.

В 1998 году альманах был найден совершенно нечаянно в букинистическом отделе книжного магазина, где работал мой внук. Мы с интересом и опасением (что разрешено было писать о Честертоне 30 лет назад?) обнаружили, что статья могла бы быть напечатана и в 1998-м, никакой разницы, просто сейчас я о нем знаю гораздо больше.

Перечитала и вспомнила «Тайну Фламбо». Отец Браун горюет, что он сказал одно, а понимают — другое. Когда я примерно так рассказываю о молодых людях 20-х годов, мне обычно ставят на вид — да, именно «ставят на вид» — что или я сужу их, или что я их оправдываю. Видимо, очень трудно понять, что «любить» и «нравиться» — не синонимы.

Ну, представьте себе мать и ребенка! Он ей может совсем не нравиться, она плачет — но его любит. Так и здесь — я не сужу их и не оправдываю, а с умилением вспоминаю и очень жалею. Им ведь было гораздо хуже, чем Честертону. Об этом я, собственно, и пишу. Точно так же я расскажу теперь про молодых людей 60-х годов и просто умоляю помнить, хотя бы, что я не «сужу» их.

Примерно к 1963 году, среди тех «внуков», которым так радовалась семидесятилетняя Ахматова, появились любители Честертона. Кто-то из них читал наш самиздат, кто-то — подлинник. Сразу выделю крохотное множество читавших точно так, как люди 20-х годов. Помню, Женя Рейн приехал летом 1964-го и, судя по разговорам, восхищался чем-то честертоновским, совсем как те, вроде «Во дает!».

Новым было другое: несколько очень молодых людей открыли сперва в себе, потом — в книжках ненависть «ко всем этим гуманизмам». Леонтьев, де Местр, даже Леон Блуа — немедленно нашлись, эти книги были, и Честертона поставили в тот же ряд. Один из этих молодых людей решил стать католиком, причем особенно полюбил мечи и костры.

Помню, Шимон Маркиш ужасался таким речам и, бегая по бульвару, спрашивал: «Ну, скажи, должно же быть в христианине что-то от святого Франциска?»

Должно или не должно, человек, о котором я говорю, наивно и восхищенно рассказывал мне тогда же, что одна женщина, услышав о смерти Иоанна XXIII, с облегчением сказала: «Такие только на небе и нужны»; а когда же он все-таки усомнился — «как же так, жгли людей…», она сказала: «Не людей, а еретиков».

Очень скоро к поклонникам этого рода прибавились несколько человек, к церкви (тогда) не стремившихся. Быстро сколачивалось что-то вроде «Action Francaise», и такой, где верующих — немного, да и не это важно (припоминаются «бледные братья» у Льюиса, в «Кружном пути»).

Поздней осенью 1969 года, когда я снова переехала в Москву, Честертон прочно вошел в число их героев. Познакомившись за несколько лет до того, мы горевали об этом с Сергей Сергеевичем Аверинцевым. Помню, он говорил: «Ну, как доказать, что христианство все-таки связано с милостью?!» Христианин Честертон тоже был с ней связан, и в двух докладах — Кяарику (1966) и Виперовские чтения (~70) мы пытались ввернуть и это, хотя в основном речь шла о красках и прозрачности Нового Иерусалима.

Если бы мне дали прочитать одну проповедь…

Гилберт Кийт Честертон

Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я говорил бы о гордыне.

Чем больше я живу, чем больше вижу, как живут и пытаются жить в наше время, тем более убеждаюсь в правоте старого церковного учения о том, что все зло началось с притязания на первенство, когда само небо раскололось от одной высокомерной усмешки.

Как ни странно, почти все отвергают это учение в теории и принимают на практике. Современным людям кажется, что богословское понятие гордыни бесконечно далеко от них; и если говорить о богословском понятии, то так оно и есть.

Но суть его, сердцевина бесконечно им близка, потому они и не могут его разглядеть. Оно вплелось в их мысли, поступки и навыки, я даже сказал бы, слилось с их телом, и они принимают его, сами о том не ведая. Нет на свете истины, столь чуждой всем в теории и столь близкой на деле.

Чтобы в этом убедиться, проведем не очень серьезный, хотя и довольно приятный опыт. Представим себе, что читатель (а еще лучше — писатель) отправился в кабак или другое место, где встречаются и болтают люди. На худой конец сойдут и трамвай, и метро, хотя в них, конечно, нельзя болтать так долго, как в старом добром кабачке.

Во всяком случае, представим себе место, где собираются люди, большею частью бедные (ведь бедных на свете больше), иногда — относительно обеспеченные, но все до единого, как говорят наши снобы, простые.

Представим себе, что экспериментатор, вежливо приблизившись к ним, скажет непринужденно: «По мнению богословов, промыслительная гармония была нарушена, а радость и полнота бытия — замутнены, когда один из высших ангелов перестал довольствоваться поклонением Господу и пожелал сам стать объектом поклонения».

Потом он обведет слушателей выжидательным взглядом, но одобрения не дождется. Можно смело предположить, что отклики не будут отличаться связностью, а догматической ценности и поучительности в них окажется не больше, чем в нашем принудительном образовании. Более того, если экспериментатор выразит эту истину проще и скажет, что гордыня — тягчайший из смертных грехов, недовольным слушателям покажется, что он лезет к ним с проповедью.

На самом же деле он сказал им то, что думают они сами или, в худшем случае, хотят, чтобы думали другие.

Представим себе, что экспериментатор не успокоился на этом. Представим себе, что он — или, допустим, я — выслушает и, может быть, даже запишет в блокнот то, о чем говорят эти самые простые люди. Если он настоящий ученый с блокнотом, вполне может статься, что он до сих пор никогда не видывал обычных людей.

Однако, если он внимательно к ним отнесется, он заметит, что и о друзьях, и о недругах, и просто о знакомых они говорят приблизительно в одном и том же тоне — незлобиво и обстоятельно, хотя никак не беспристрастно.

Он услышит немало ссылок на всем известные слабости, которые есть у Джорджа, и немало оправданий им, и даже уловит оттенок гордости в рассказе о том, как Джордж напился и провел полисмена. Он узнает, что о прославленном дураке говорят с почти любовной усмешкой; и чем беднее собравшиеся, тем более проявят они истинно христианской жалости к тем, кто «влип».

И вот, по мере того как всех этих грешников вызывает из небытия заклинание сплетен, экспериментатор начинает догадываться, что один тип людей, по-видимому, только один тип, может быть, только одного человека здесь не любят. О нем говорят иначе; стоит назвать его — и все замкнутся, и в комнате станет холодней.

Такая реакция удивит ученого, тем более что ни одна из общественных или антиобщественных теорий нашего века не подскажет, чем же этот человек плох. Наконец ему удастся вывести, что одиозное лицо ошибочно полагает, будто вся улица или даже весь мир принадлежит ему. И тут кто-нибудь скажет: «Вздумал, видите ли, что он сам Господь Бог!»

Тогда ученый может закрыть свой блокнот и покинуть место опыта, заплатив, конечно, за напитки, заказанные в научных целях. Он доказал свой тезис. Он нашел то, что искал. Полупьяный кабацкий завсегдатай с безупречной точностью повторил богословское определение сатаны.

Гордыня — столь сильный яд, что она отравляет не только добродетели, но и грехи. Именно это чувствуют люди в кабаке, когда, оправдывая бабника, мошенника и вора, осуждают того, кто, казалось бы, так похож на Господа.

Да и все мы, в сущности, знаем, что коренной грех — гордыня — утверждает другие грехи, придает им форму.

Можно быть легкомысленным, распутным, развратным; можно, в ущерб своей душе, давать волю низким страстям — и все же в кругу мужчин прослыть неплохим, а то и верным другом.

Но если такой человек сочтет свою слабость силой, все тут же изменится. Он станет соблазнителем, ничтожнейшим из смертных и вызовет законную гадость других мужчин.

Можно по своей природе быть ленивым и безответственным, забывать о долгах и долге, нарушать обещания — и люди простят вас и поймут, если вы забываете беспечно.

Но если вы забываете из принципа, если вы сознательно и нагло пренебрегаете своими обязанностями во имя своего таланта (вернее, веры в собственный талант), если вы полагаете, что вам, натуре творческой, должны платить дань презренные трудящиеся люди, тогда, в полном смысле слова, это черт знает что.

Даже скупец, стыдящийся своего порока, куда милей и понятней богача, зовущего скупость бережливостью, умением жить или умеренностью вкусов. Скажу больше: приступ физической трусости лучше трусости принципиальной; я пойму того, что поддался панике и знает об этом, но не того, кто, умывая руки, разглагольствует о миролюбии.

Мы потому и ненавидим чистоплюйство, что это — сушайший вид гордыни.

Но, как я уже говорил, отношение к гордыне не так просто. Учение о гордыне как о зле, особенно о духовной гордыне, считают в наши дни мистической чушью, ничем не связанной с простой и практичной современной этикой. На самом же деле это учение особенно важно для практической этики.

Ведь, насколько я понимаю, основной ее принцип — сделать всех счастливыми; а что мешает чужому счастью больше, чем гордыня? Практическое возражение против гордыни — то, что она огорчает и разъединяет людей, не менее, если не более очевидное, чем мистическое.

Однако хотя с осуждением гордыни мы сталкиваемся на каждом шагу, мы почти ничего не слышим и не читаем о ней. Более того, почти все книги и теории стимулируют гордыню.

Сотни мудрецов твердят без устали о самоутверждении; о том, что у детей надо развивать индивидуальность, какой бы она ни была; о том, что всякий человек должен добиваться успеха, а добившись, укреплять свою власть над людьми; о том, как стать сверхчеловеком (подробности письмом), и наконец, о том, как особенно исключительный сверхчеловек смотрит сверху вниз на обычных сверхлюдей, которые так расплодились в нашем странном мире.

Короче говоря, в теории мы изо всех сил поощряем самодовольство. Но не надо беспокоиться. На практике, как и прежде, мы его не поощряем. Сильная магнетическая личность вызывает у близких знакомых одно желание: поскорей от нее отделаться. Ни в клубе, ни в кабаке не любят острых приступов самоутверждения.

Даже самый изысканный и модный круг видит сверхчеловека насквозь и называет его чаще всего кретином. Да, апология гордыни не выдерживает критики в жизни, а не в книгах.

Моральное чутье и практический опыт современных людей опровергает модную ересь всюду, где двое или трое собрались хотя бы во имя свое.

И еще одной вещи учит нас опыт. Все мы знаем, что есть на свете самоупоение — штука куда более неприятная, чем самокопание. Оно неуловимее и в то же время опаснее, чем все духовные немощи. Говорят, оно связано с истерией; не знаю, мне часто кажется, что оно связано с бесовским наваждением.

Человек, одержимый им, совершает сотни поступков по воле одной только страсти — снедающего тщеславия. Он грустит и смеется, хвастает и скромничает, льстит и злословит или сидит тихо только для того, чтобы, упаси Боже, не забыли восхититься его драгоценной особой.

Я всегда удивляюсь: как это в наше время, когда столько болтают о психологии и социологии, об ужасах детской дефективности, о вреде алкоголя, о лечении неврозов — словом, о сотнях вещей, которые проходят на миллиметр от истины и никогда не попадают в цель, — как же в наше время так мало знают о душевном недуге, отравляющем чуть ли не каждую семью, чуть ли не каждый кружок друзей?

И вряд ли кто-нибудь из практиков-психологов объяснил этот недуг столь же точно, как священники, издавна знающие, что себялюбие — дело ада. В нем есть какая-то особенная живучесть, цепкость, благодаря которой кажется, что именно это односложное, забытое слово подходит тут лучше всего.

Интеллигенты предпочитают толковать о пьянстве и курении, о порочности рюмки и тлетворном влиянии кабака. Но худшее в мире зло воплощено не в рюмке, а в зеркале, не в кабаке, а в той уединенной комнате, где человек рассматривает себя.

Должно быть, меня не поймут; но я бы прежде всего сказал моим слушателям, чтобы они не наслаждались собой. Я посоветовал бы им наслаждаться театром или танцами, устрицами и шампанским, гонками, коктейлями, джазом, ночными клубами, если им не дано наслаждаться чем-нибудь получше. Пусть наслаждаются многоженством и кражей, любыми гнусностями — чем угодно, только не собой.

Люди способны к радости до тех пор, пока они воспринимают что-нибудь, кроме себя, и удивляются, и благодарят. Пока это от них не ушло, они не утратят тот дар, который есть у всех нас в детстве, а взрослым дает спокойствие и силу.

Но стоит им решить, будто они сами выше всего, что может предложить им жизнь, всеразъедающая скука овладеет ими, разочарование их поглотит, и все танталовы муки ждут их.

Конечно, нас может сбить с толку многозначность слова «гордиться» — ведь «гордость» и «гордыня» не одно и то же. Мы часто говорим, что муж гордится женой, или народ — героем; но в этих случаях речь идет совсем о другом чувстве.

Человек, гордящийся чем-либо, существующим вне его, признает предмет своей гордыни и благодарен ему. И точно так же слово может сбить с толку, если я скажу, что из всех многочисленных черт настоящего и будущего хуже и опаснее всего наглость.

Ведь под наглостью мы нередко понимаем очень смешные и веселые свойства — например, когда говорим о наглости уличных мальчишек.

Но если, приблизившись к важному господину, вы нахлобучили ему цилиндр на нос, вы не хотите этим сказать, что вы, вы сами, выше человеческих глупостей; наоборот, вы признаете, что вполне им подвластны, да и ему не мешало бы к ним приобщиться.

Если вы толкнули герцога в живот, вы совсем не хотите сказать, что принимаете всерьез себя, вы просто не приняли всерьез ни себя, ни герцога. Такую наглость легко осудить, она открыта критике, беспомощна и не всегда безопасна.

Но есть наглость другая — холодная наглость души, и тот, кому она свойственна, считает себя намного выше людского суда.

Немало представителей нового поколения и последователей новых школ страдают этой слабостью. Ведь это — слабость; такой человек беспрерывно верит в то, во что даже дурак верит урывками: он считает себя мерой всех вещей.

Гордый примеряет все на свете к себе, а не к истине.

Вы не горды, если хотите что-то хорошо сделать или даже хорошо выглядеть с общепринятой точки зрения. Гордый считает плохим все, что ему не по вкусу. В наше время развелось немало и конкретных, и абстрактных мерок; но молодые люди (и даже молодые женщины) все чаще и чаще считают меркой себя, просто потому что не нашлось мало-мальски достойного веры эталона.

Однако «я сам» — очень мелкая мера и в высшей степени случайная. Так возникает типичная для нашего времени мелочность, особенно свойственная тем, кто кичится широтой взглядов.

Скептик думает, что он широк для прежних, казалось бы, крупных мерок, и в конце концов сковывает себя тиранией микроскопических эталонов.

Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я без всякого сомнения не счел бы дело сделанным, если бы не убедился, что же, по-моему, спасает от этих зол.

Я убедился, что в этом вопросе, как и в тысяче других, Церковь права, а все другие нет. И я уверен, что без ее свидетельства люди совсем забыли бы тайну, поражающую одновременно и здравомыслием, и тонкостью.

Я, во всяком случае, не слышал ничего путного об активном смирении, пока не попал в лоно Церкви; а даже то, что я любил сильнее всего на свете — свободу, например, или английские стихи, — все больше сбивается с пути и блуждает в тумане.

Наверное, для проповеди о гордыне нет лучшего примера, чем патриотизм.

Это одно из самых благородных чувств, когда патриот говорит: «Достоин ли я Англии?» Но стоит ему высокомерно сказать: «Я — англичанин!», и патриотизм обратится в гнуснейшее фарисейство.

Мне кажется, не случайно именно в католических странах — Франции, Ирландии, Польше — флаг для патриота — пламенный символ, много более ценный, чем он сам; в странах же, особенно чуждых католичеству, патриот восхищается своей расой, своим племенем, кровью, типом и собой как их представителем.

В общем, если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я сильно рассердил бы собравшихся — ведь Церковь всегда и везде бросает вызов.

Если бы мне дали прочитать одну проповедь, вряд ли меня попросили бы прочитать вторую.

Читайте также:

Самая странная повесть на свете