Соблазн идеи социального равенства существовал во все века. В своей блестящей книге «Социализм как явление мировой истории» Игорь Ростиславович Шафаревич показывает, что не коммунизм как идеология, а социализм как тип сознания есть именно явление мировой истории – от древнего Ближнего Востока до государства иезуитов в Парагвае. И в этом смысле коммунистический соблазн будет возникать всегда.

Соблазн же коммунизма в виде марксистско-ленинско-сталинского советского строя, я думаю, сегодня не привлекателен. И для молодежи гораздо интереснее и романтичнее Че Гевара или коммунизм в духе маоизма. Че Гевара на сердце, автомат наперевес и – решай простым способом сложные проблемы.

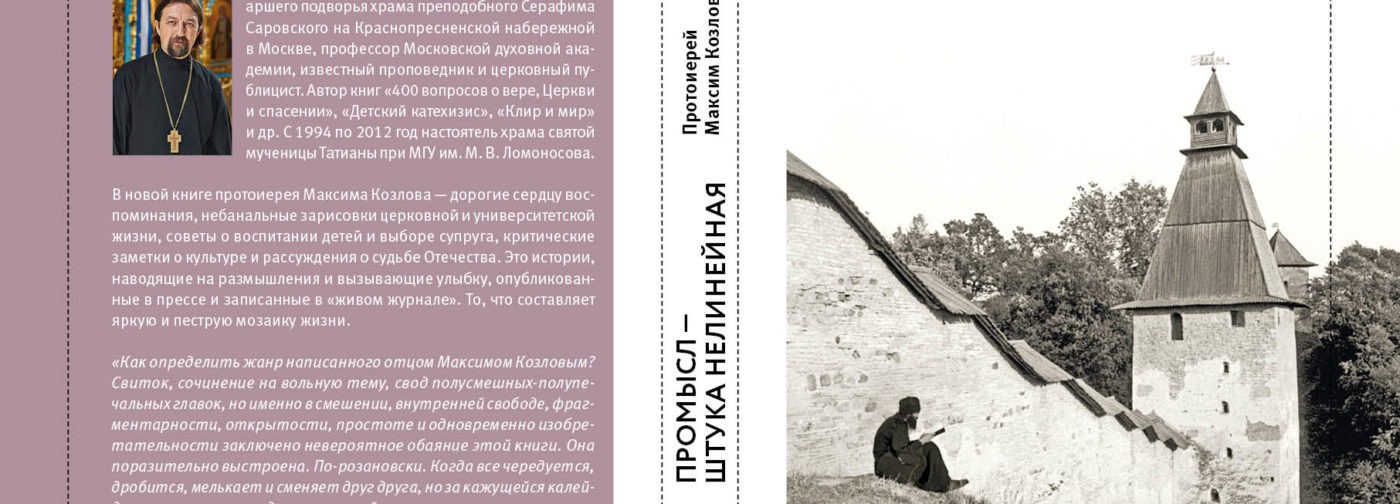

Протоиерей Максим Козлов. Фото: Анна Данилова

Такие настроения реально срабатывали в ХХ веке, и не только в Латинской Америке. Они возможны и у нас, если наступят кризисные времена. Но мне кажется (если употребить известный термин), пассионарности нашего народа нынче не хватит, чтобы подобные настроения захватили широкие слои населения. Сменились приоритеты общества, и главное сейчас – потребление.

Приоритет общества потребления – это не обязательно какое-нибудь экстраординарное богатство, но – достижение желанной комфортности существования. Она может выражаться и в том, что я могу быть как (в нарицательном смысле) Абрамович, и в том, что я могу быть дауншифтером. Дауншифтинг – это убегание от активной деятельности. Такие люди продают или сдают квартиру в Москве, и этих денег им вполне хватает, чтобы жить на Гоа и ничего не делать.

При этом они могли быть отличными специалистами в своей области, но предпочли не развиваться дальше, а в виде таких полурантье обеспечить себе более комфортное, с их точки зрения, существование.

Это не власть денег в чистом виде, это власть идеи комфорта, в самых разнообразных пониманиях этого термина. Она действительно сейчас господствующая. Она более господствующая, чем коммунистическая идеология, как я ее помню, то есть какой она была в 70-х годах.

* * *

Люди тогда пытались отстраняться от жизни под условием лжи, но так просто это не давалось. Чтобы вовсе отстраниться, нужно было изрядным образом десоциализироваться или уйти в своеобразные ниши, которых не так уж было и много. Я сам помню, что вполне сознательно поступал на отделение классической филологии не только по любви к латыни и греческому (хотя, безусловно, и поэтому, имея также и некое упование, что это пригодится Церкви «во время подобно»), но и потому, что это была одна из наиболее деидеологизированных сфер, какие можно найти в гуманитарных дисциплинах.

Люди шли в искусствоведение, в скандинавскую филологию или в структурную лингвистику, потому что там меньше идеологии… Но имелись области, где просто невозможно было обойтись без ритуального поклонения классикам марксизма. Например, история. И были только единицы, такие как Алексей Федорович Лосев, которые могли себе позволить в библиографическом списке литературы писать в качестве обязательных «В. И. Ленин. Собрание сочинений», «К. Маркс. Собрание сочинений», а потом ссылаться на реальные источники. А так что ни диссертация, то ссылки либо на Ильича, либо на Фридриха, либо на «Карлу» нужно было делать на пространстве всего труда.

Фальшивость происходящего не всеми осознавалась глубоко, но ощущалась практически всеми. Считать ее будто бы «нейтральной» можно только постфактум. И воспоминания о «прекрасных брежневских временах» отдают тем же самым, чем отдают добрые воспоминания об армии через годы после демобилизации. А скажи: давай-ка еще на годик, вернись! – редко найдется мужчина лет под тридцать, который охотно потопает еще на годик в ту армию, которую он так романтично, за рюмочкой под огурчик, вспоминает…

* * *

Фото http://m3ra.ru

Сейчас часто возникает вопрос: а можно ли было тогда избежать развала страны или это было неизбежно? Я думаю, если бы у власти оказались люди, не находившиеся в рабстве у марксистских догм, в частности догмы о господстве материального над сознанием, и если бы Горбачев не по-марксистски оценивал национальную составляющую в жизни государства, оно, конечно, не развалилось бы так, как развалилось.

Национальная составляющая – это мощнейший двигатель, значащий зачастую для людей больше, чем личный статус. Так что в данном случае марксизм в умах, реальный марксизм в умах, не дал возможности трезво оценить ситуацию. Имела место всё та же, как сказал писатель, «разруха в головах». И эксперты спецслужб, обязанные давать стратегическую оценку происходящему, были не мудрее своих вождей.

Даже для поддержания стабильности государства, пусть и жесткими средствами, они ничего не смогли сделать и сами развалились на украинский КГБ, белорусский КГБ, то есть оказались подвластны тем же самым процессам. Никакого такого «теневого ордена», который внутри себя был бы крепче, чем государство, не оказалось.

По сути дела, единственный институт, который не развалился на постсоветском пространстве, – Русская Православная Церковь. Приоритеты религиозного единства – а мы видели, каким угрозам они подвергались и какие силы пытались его разрушить, – возобладали.

* * *

Как верующий человек, скажу с несомненностью: благодарю Бога, что я имел возможность из ситуации, когда нужно было идти на компромиссы, опасаться за то, как ты будешь растить своих детей, прятать правду за полуправдой, перешагнуть в ситуацию, когда церковности и церковной жизни всё это никак не угрожает.

Конечно, есть соблазны века сего, и развратная атмосфера вокруг, и – каждого из нас касающиеся! – те же приоритеты общества потребления, и прочее, но это уже на уровне аскетических соблазнов, а не какого-то внешнего страха. Вот эта возможность для тебя и для твоих детей не бояться за жизнь Церкви – она дорогого стоит.

Конечно, это и возможность читать то, без чего русская словесность ХХ века была усеченной до советской литературы, возможность находиться в свободном информационном пространстве и, конечно, открытие границ. Последнее, между прочим, дает возможность оценить твою любовь к Родине. Ибо любить Родину, когда ты ничего ни с чем не мог сравнить, – это одно. А любить Родину, когда ты побывал во многих странах и посмотрел одно, второе, третье, пятое, но сказал для себя, что ты всё равно никогда из России не уедешь, – это другое. Сама возможность бывать на разных концах света, не порывая с Родиной, очень важна, этим многое проверяется.

* * *

Однако нельзя не признать, что за последние двадцать пять лет в определенном смысле Церковь подверглась дискредитации в сознании людей, и церковное свидетельство определенным образом девальвировалось. Не окончательно, безусловно. Но уже давно нет той ситуации, при которой любое слово любого священника, в любом контексте сказанное, воспринималось как слово особенно авторитетное – как было в начале 90-х.

Я помню первые встречи в университете, или в Доме ученых, или в других местах, когда в аудиторию набивались сотни людей просто потому, что им сказали, что приедут преподаватели Московской духовной академии. Не важно, о чем будут говорить, важно, что это преподаватели Московской духовной академии!

Помню, в 1991 году, незадолго до путча, в Московском университете проходил XIV международный конгресс византинистов, примечательный тем, что его открывал и приветствовал от лица советского правительства Янаев. Я был участником этого конгресса – от Русской Церкви, от Московской духовной академии. И я помню ту атмосферу особенного отношения, особенного расположения к Церкви.

Сейчас такого нет. Мы оказались не во всём на высоте, нужно прямо сказать, было слишком много слов при не слишком большом объеме дел, да и людьми анти- и нецерковными была проделана определенного рода работа по дискредитации позитивного образа Церкви в общественном сознании. Но тем не менее Церковь смогла ответить на вызовы времени. Происшедшее с нею можно сравнить с шагреневой кожей наоборот или с тем, как из маленького ростка вырастает вдруг огромное дерево.

Кто мог предположить, что шесть тысяч храмов, бывших в нашей стране к середине 80-х годов, превратятся сейчас в несколько десятков тысяч? Что найдутся необходимые преподаватели для семинарий, для школ, гимназий, что будет выпускаться столько книг, что окажется возможным издание Православной энциклопедии, что и в научном плане мы окажемся вдруг не бессильны – после всего лишь (до конца 80-х годов) двух академий и трех семинарий, где теплилась научно-богословская мысль.

Что было главным упущением? Говорят о том, что нужно было сосредоточиться не столько на строительстве храмов, сколько на чем-то ином. Но как же без строительства храмов? Не было бы богослужений – не было бы ничего остального. Мне кажется, что на самом деле не было достаточной заботы о «чистоте рядов» духовенства. И сейчас в некоторых людях, представляющих современное духовенство и монашество, мы имеем как болезни нравственного свойства, так и разнообразные болезни сознания.

С одной стороны, усердие не по разуму, когда за Православие выдаются местные, своеобразные, неукорененные в традиции предания. А с другой – непреодоленные идеологические пристрастия, от либеральных до ультраконсервативных, которыми клирики заражают паству. Встречается негожее и просто в бытовом плане.

Вспоминаются слова профессора Алексея Ильича Осипова (и тут я совершенно с ним согласен), который говорил, что всё это – мина замедленного действия. Такое количество монастырей без адекватного количества опытных наставников – огромная проблема, да и на приходах бывает, что люди, недавно пришедшие в Церковь, становятся вождями… Не скажу, что «слепые становятся вождями слепых», но не обучившиеся вождению начинают водить автобус, что и для них, и для пассажиров – изрядный риск.

* * *

Просторы приморского края. Фото: oxablogg.blogspot.ru

В Россию можно только верить, как сказал великий поэт. Если подходить с рациональной точки зрения, то, конечно, мы на грани каких-то катаклизмов, этого нельзя не видеть. Я был и на Дальнем Востоке, и в Восточной Сибири. Превышена всякая мера разорванности страны, демографическая ситуация катастрофична: на огромных, требующих заселения пространствах живут несколько сотен тысяч людей, при наличии более чем миллиардного Китая рядом. При этом рядовому человеку невозможно из одной части страны добраться до другой из-за неадекватной дороговизны проезда.

Непреодоленные алкоголизм и наркомания распространены среди столь значительной части населения, что на скорое оздоровление надеяться не приходится. Плюс демографические изменения – смещение вектора от титульной нации в сторону малых (не в качественном смысле, а в смысле исторической роли) народов. Но я верю в то, что, пока в России жива Русская Церковь, есть надежда, что Родина наша сохранится как единое целое. Пока в селе стоит храм, село не погибнет.