Протоиерей Александр Ильяшенко

У многих девушек наблюдается искаженное понимание жизни, целомудрия потому, что в детстве им не хватило отцовской ласки. К сожалению, у нас так много неполных семей…

На одной международной конференции профессор психиатрии и одновременно священник сказал: «Когда ко мне, как к психиатру, приходит молодая девушка, первый вопрос, который я ей задаю: «Какие у тебя отношения с отцом?» Опыт этого профессора-священника отражает тот факт, что если отец растил свою дочь, любил и лелеял, то ей гораздо легче выдерживать натиск соблазнов и собственных эмоций, потому что на интуитивном уровне осознает свое человеческое достоинство и свою внутреннюю независимость.

Кстати, далеко не все знают, что слово «невеста» происходит от слова «не ведать». Если девушка неведомая, то отношения в период жениховства — совершенно уникальные, сокровенные, трепетные, неповторимые. И страшно, когда они оскверняются похотью и невоздержанием.

В связи с этим мне вспомнился замечательный рассказ «Чья вина?» знаменитого американского писателя О’Генри. О’Генри со своим исключительным трагикомическим чувством юмора очень глубоко заглядывает в человеческую душу, в человеческие отношения, очень правильно и тонко расставляет акценты. Рассказ написан более ста лет назад, а звучит удивительно современно.

Вот он.

О’Генри

Чья вина

В качалке у окна сидел рыжий, небритый; неряшливый, мужчина. Он только что закурил трубку и с удовольствием пускал синие клубы дыма. Он снял башмаки и надел выцветшие синие ночные туфли. — Сложив пополам вечернюю газету, он с угрюмой жадностью запойного потребителя новостей глотал жирные черные заголовки, предвкушая, как будет запивать их более мелким шрифтом текста.

В соседней комнате женщина готовила ужин. Запахи жареной грудинки и кипящего кофе состязались с крепким духом трубочного табака.

Окно выходило на одну из тех густо населенных улиц Ист-Сайда, где с наступлением сумерек открывает свой вербовочный пункт Сатана. На улице плясало, бегало, играло множество ребятишек. Одни были в лохмотьях, другие — в чистых белых платьях и с ленточками в косах; одни — дикие и беспокойные, как ястребята, другие — застенчивые и тихие; одни выкрикивали грубые, непристойные слова, другие слушали, замирая от ужаса, но скоро должны были к ним привыкнуть. Толпа детей резвилась в обители Порока. Над этой площадкою для игр всегда реяла большая птица. Юмористы утверждали, что это аист. Но жители Кристи-стрит лучше разбирались в орнитологии: они называли ее коршуном.

К мужчине, читавшему у окна, робко подошла двенадцатилетняя девочка — и сказала:

— Папа, поиграй со мной в шашки, если ты не очень устал.

Рыжий, небритый, неряшливый мужчина, сидевший без сапог у окна, ответил, нахмурившись:

— В шашки? Вот еще! Целый день работаешь, так нет же, и дома не дают отдохнуть. Отчего ты не идешь на улицу, играть с другими детьми?

Женщина, которая стряпала ужин, подошла к дверям.

— Джон, — сказала она, — я не люблю, когда Лиззи играет на улице. Дети набираются там чего не следует. Она весь день просидела в комнатах. Неужели ты не можешь уделить ей немножко времени и заняться с ней, когда ты дома?

— Если ей нужны развлечения, пусть идет на улицу и играет, как все дети, — сказал рыжий, небритый, неряшливый мужчина. — И оставьте меня в покое.

— Ах, так? — сказал Малыш Меллали. — Ставлю пятьдесят долларов против двадцати пяти, что Энни пойдет со мной на танцульку. Раскошеливайтесь.

Малыш был задет и уязвлен, черные глаза его сверкали. Он вытащил пачку денег и отсчитал на стойку бара пять десяток. Три или четыре молодых человека, которых он поймал на слове, тоже выложили свои ставки, хотя и не так поспешно. Бармен, он же третейский судья, собрал деньги, тщательно завернул их в бумагу, записал на ней условия пари огрызком карандаша и засунул пакет в уголок кассы.

— Ну и достанется тебе на орехи, — сказал один из приятелей, явно предвкушая удовольствие.

— Это уж моя забота, — сурово отрезал Малыш. — Наливай, Майк.

Когда все выпили, Бэрк — прихлебатель, секундант, друг и великий визирь Малыша вывел его на улицу, к ларьку чистильщика сапог на углу, где решались все важнейшие дела Клуба Полуночников. Пока Тони в пятый раз за этот день наводил глянец на желтые ботинки председателя и секретаря клуба, Бэрк пытался образумить своего начальника.

— Брось эту блондинку, Малыш, — советовал он, — наживешь неприятностей. Тебе что же, твоя-то уже нехороша стала? Где ты найдешь другую, чтобы тряслась над тобой так, как Лиззи? Она стоит сотни этих Энни.

— Да мне Энни вовсе и не нравится, — сказал Малыш. Он стряхнул пепел от папиросы на сверкающий носок своего башмака и вытер его о плечо Тони. — Но я хочу проучить Лиззи. Она вообразила, что я — ее собственность. Бахвалится, будто я не смею и заговорить с другой девушкой. Лиззи вообще-то молодец. Только слишком много стала выпивать в последнее время. И ругается она неподобающим образом.

— Ведь вы с ней вроде как жених и невеста? — спросил Бэрк.

— Ну да. На будущий год, может быть, поженимся.

— Я видел, как ты заставил ее в первый раз выпить стакан пива, — сказал Бэрк. — Это было два года назад, когда она, простоволосая, выходила после ужина на угол встречать тебя. Скромная она тогда была девчонка, слова не могла сказать, не покраснев.

— Теперь-то язык у нее — ого! — сказал Малыш. — Терпеть не могу ревности. Поэтому-то я и пойду на танцульку с Энни. Надо малость вправить Лиззи мозги.

— Ну смотри, будь поосторожнее, — сказал на прощанье Бэрк. — Если бы Лиззи была моя девушка и я вздумал бы тайком удрать от нее на танцульку с какой-нибудь Энни, непременно поддел бы кольчугу под парадный пиджак.

Лиззи брела по владениям аиста-коршуна. Ее черные глаза сердито, но рассеянно искали кого-то в толпе прохожих. По временам она напевала отрывки глупых песенок, а в промежутках стискивала свои мелкие белые зубы и цедила грубые слова, привнесенные в язык обитателями Ист-Сайда.

На Лиззи была зеленая шелковая юбка. Блузка в крупную коричневую с розовым клетку ловко сидела на ней. На пальце поблескивало кольцо с огромными фальшивыми рубинами, а с шеи до самых колен свисал медальон на серебряной цепочке. Ее туфли со сбившимися на сторону высокими каблуками давно не видели щетки. Ее шляпа вряд ли влезла бы в бочку из-под муки.

Лиззи вошла в кафе «Синяя сойка» с заднего хода. Она села за столик и нажала кнопку с видом знатной леди, которая звонит, чтобы ей подали экипаж. Подошел слуга. Его широкая улыбка и тихий голос выражали почтительную фамильярность. Лиззи довольным жестом пригладила свою шелковую юбку. Она наслаждалась. Здесь она могла давать распоряжения и ей прислуживали. Это было все, что предложила ей жизнь по части женских привилегий.

— Виски, Томми, — сказала она. Так ее сестры в богатых кварталах лепечут: «Шампанского, Джеймс».

— Слушаю, мисс Лиззи. С чем прикажете?

— С сельтерской. Скажите, Томми, Малыш сегодня заходил?

— Нет, мисс Лиззи, я его сегодня не видел.

Слуга не скупился на «мисс Лиззи»: все знали, что Малыш не простит тому, кто уронит достоинство его невесты.

— Я ищу его, — сказала Лиззи, глотнув из стакана. — До меня дошло, будто он говорил, что пойдет на танцульку с Энни Карлсон. Пусть только посмеет! Красноглазая белая крыса! Я его ищу. Вы меня знаете, Томми. Мы с Малышом уже два года как обручились. Посмотрите, вот кольцо. Он сказал, что оно стоит пятьсот долларов. Пусть только посмеет пойти с ней на танцульку. Что я сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Еще виски, Томми.

— Стоит ли обращать внимание на эти сплетни, мисс Лиззи, — сказал слуга, мягко выдавливая слова из щели над подбородком. — Не может Малыш Меллали бросить такую девушку, как вы. Еще сельтерской?

— Да, уже два года, — повторила Лиззи, понемногу смягчаясь под магическим действием алкоголя. — Я всегда играла по вечерам на улице, потому что дома делать было нечего. Сначала я только сидела на крыльце и все смотрела на огни и на прохожих. А потом как-то вечером прошел мимо Малыш и взглянул на меня, и я сразу в него втюрилась. Когда он в первый раз напоил меня, я потом дома проплакала всю ночь и получила трепку за то, что не давала другим спать. А теперь… Скажите, Томми, вы когда-нибудь видели эту Энни Карлсон? Только и есть красоты, что перекись. Да, я ищу его. Вы скажите Малышу, если он зайдет. Что сделаю? Сердце вырежу у него из груди. Так и знайте. Еще виски, Томми.

Нетвердой походкой, но настороженно блестя глазами, Лиззи шла по улице. На пороге кирпичного дома дешевых квартир сидела кудрявая девочка и задумчиво рассматривала спутанный моток веревки. Лиззи плюхнулась на порог рядом с ребенком. Кривая, неверная улыбка бродила по ее разгоряченному лицу, но глаза вдруг стали ясными и бесхитростными.

— Давай я тебе покажу, как играть в веревочку, — сказала она, пряча пыльные туфли под зеленой шелковой юбкой.

Пока они сидели там, в Клубе Полуночников зажглись огни для бала. Такой бал устраивался раз в два месяца, и члены клуба очень дорожили этим днем и старались, чтобы все было обставлено парадно и с шиком.

Фото Jacob Riis

В девять часов в зале появился председатель. Малыш Меллали, под руку с дамой. Волосы у нее были золотые, как у Лорелеи. Она говорила с ирландским акцентом, но никто не принял бы ее «да» за отказ. Она путалась в своей длинной юбке, краснела и улыбалась-улыбалась, глядя в глаза Малышу Меллали.

И когда они остановились посреди комнаты, на навощенном полу произошло то, для предотвращения чего много ламп горит по ночам во многих кабинетах и библиотеках.

Из круга зрителей выбежала Судьба в зеленой шелковой юбке, принявшая псевдоним «Лиззи». Глаза у нее были жесткие и чернее агата. Она не кричала, не колебалась. Совсем не по-женски она бросила одно-единственное ругательство, любимое ругательство Малыша — таким же, как у него, грубым голосом. А потом, к великому ужасу и смятению Клуба Полуночников, она исполнила хвастливое обещание, которое дала Томми, исполнила, насколько хватило длины ее ножа и силы ее руки.

Затем в ней проснулся инстинкт самосохранения или инстинкт самоуничтожения, который общество привило к дереву природы?

Лиззи выбежала на улицу и помчалась по ней стрелою, как в сумерки вальдшнеп летит через молодой лесок.

И тут началось нечто — величайший позор большого города, его застарелая язва, его скверна и унижение, его темное пятно, его навечное бесчестье и преступление, поощряемое, ненаказуемое, унаследованное от времен самого глубокого варварства, — началась травля человека. Только в больших городах и сохранился еще этот страшный обычай, в больших городах, где в травле участвует то, что зовется утонченностью, гражданственностью и высокой культурой.

Они гнались за ней — вопящая толпа отцов, матерей, любовников и девушек, — они выли, визжали, свистели, звали на подмогу, требовали крови. Хорошо зная дорогу, с одной мыслью — скорее бы конец — Лиззи мчалась по знакомым улицам, пока не почувствовала под ногами подгнившие доски старой пристани. Еще несколько шагов — и добрая мать Восточная река приняла Лиззи в свои объятия, тинистые, но надежные, и в пять минут разрешила задачу, над которой бьются в тысячах пасторатов и колледжей, где горят по ночам огни.

Забавные иногда снятся сны. Поэты называют их видениями, но видение — это только сон белыми стихами. Мне приснился конец этой истории.

Мне приснилось, что я на том свете. Не знаю, как я туда попал. Вероятно, ехал поездом надземной железной дороги по Девятой авеню, или принял патентованное лекарство, или пытался потянуть за нос Джима Джеффриса (1), или предпринял еще какой-нибудь неосмотрительный шаг. Как бы то ни было, я очутился там, среди большой толпы, у входа в зал суда, где шло заседание. И время от времени красивый, величественный ангел — судебный пристав — появлялся в дверях и вызывал:

«Следующее дело!»

Пока я перебирал в уме свои земные прегрешения и раздумывал, не попытаться ли мне доказать свое алиби, сославшись на то, что я жил в штате Нью-Джерси, — судебный пристав в ангельском чине приоткрыл дверь и возгласил:

— Дело № 99852743.

Из толпы бодро вышел сыщик в штатском — их там была целая куча, одетых в черное, совсем как пасторы, и они расталкивали нас точь-в-точь так же, как, бывало, полисмены на грешной земле, — и за руку он тащил… кого бы вы думали? Лиззи!

Судебный пристав увел ее в зал и затворил дверь. Я подошел к крылатому агенту и спросил его, что это за дело.

— Очень прискорбный случай, — ответил он, соединив вместе кончики пальцев с наманикюренными ногтями. — Совершенно неисправимая девица. Я специальный агент по земным делам, преподобный Джонс. Девушка убила своего жениха и лишила себя жизни. Оправданий у нее никаких. В докладе, который я представил суду, факты изложены во всех подробностях, и все они подкреплены надежными свидетелями. Возмездие за грех смерть. Хвала Создателю!

Из дверей зала вышел судебный пристав.

— Бедная девушка, — сказал специальный агент по земным делам, преподобный Джонс, смахивая слезу. — Это один из самых прискорбных случаев, какие мне попадались. Разумеется, она…

— …Оправдана, — сказал судебный пристав. — Ну-ка, подойди сюда, Джонси. Смотри, как бы не перевели тебя в миссионерскую команду да не послали в Полинезию, что ты тогда запоешь? Чтобы не было больше этих неправых арестов, не то берегись. По этому делу тебе следует арестовать рыжего, небритого, неряшливого мужчину, который сидит в одних носках у окна и читает книгу, пока его дети играют на мостовой. Ну, живей, поворачивайся!

Глупый сон, правда?

———————————————————-

1) — Известный американский боксер.

Думаю, что если бы суд не приснился О’Генри, а состоялся в реальности, то земное правосудие вынесло бы совершенно иной приговор. Рыжий, небритый, неряшливый мужчина, который сидит в одних носках у окна и читает книгу, пока его дети играют на мостовой, совершено ни при чем, Малыш Меллали – жертва, а Лиззи, если бы ее схватили, понесла бы наказание по всей строгости закона. Вряд ли среди нас нашелся бы человек, который подобно О’Генри посчитал бы, что виновата не только она.

Рассказ, конечно, – вымысел, и суд Божий нам неведом. Мы знаем только, что суды Божии – не наши суды. Что это так, нам говорит Писание и, в частности, событие, описанное Евангелистом Иоанном Богословом.

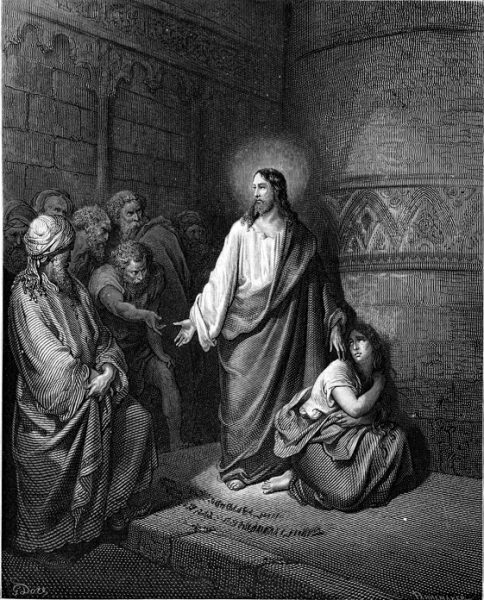

Спаситель сидел во дворе храма и учил окружающий его народ. Вдруг к нему приблизилась толпа людей, которые влекли женщину, взятую в прелюбодеянии. Назвать этих людей озверевшими будет несправедливо по отношению к зверям, было бы вернее назвать их осатаневшими, потому что они, вооружившись камнями, готовы были предать ее позорной и мучительной казни, и не только ее. Вожди иудейского народа искали повода обвинить Иисуса Христа в таком преступлении, которое дало бы им основание вынести Ему смертный приговор. Поэтому они не сразу пошли, как того требовал закон, за черту города для совершения казни, а сначала направились к Нему. Оттеснив слушателей, они окружили Спасителя, поставили согрешившую женщину перед Ним и спросили Его: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Что Ты скажешь?» (Иоанн гл. 8 4,5).

Гравюра Гюстава Доре

Закон Моисеев был столь суров, можно сказать, жесток, потому, что люди, стоящие на определенной ступени развития понимали только язык силы. Мягкое обращение они воспринимали, как проявление слабости, и не только не подчинялись, но и не уважали. Только страхом самых суровых наказаний можно было оградить от нравственного разложения народ, живущий в жарком климате, окруженный языческими народами, для которых разврат, в том числе и ритуальный, был нормой.

Спаситель беседовал со Своими слушателями сидя, а когда приблизилась толпа этих людей, замолчал и опустил голову и не отвечал на их вопрос. Но они продолжали настойчиво требовать от Него ответа.

Сделаем небольшое отступление. Представим себе на минуту на месте Спасителя какого-то в меру доброго, в меру сентиментального человека и попытаемся представить, что бы он ответил этим палачам, прикрывавшимся личиной благочестия?

Если это был бы человек незлой, то он, наверное, сказал бы: «Разве вы не видите, как она напугана, она уже и так получила свое. Пожалейте, отпустите ее». Но ведь они пришли к Спасителю именно для того, чтобы услышать этот ответ: они хотели найти повод, чтобы Его обвинить. А ведь оправдание грешной женщины, то есть нарушение закона Моисеева, было как раз таким поводом. На это они ответили бы: «А, ты хочешь нарушить закон, значит, ты хочешь, чтобы наши дочери и жены стали прелюбодейками, чтобы женщины рожали без мужей, и дети росли бы без отцов, чтобы наш народ стал бы таким же развращенным, как и другие народы? Значит ты сам такой, значит, ты пойдешь с нами, и мы побьем тебя камнями!»

Подобную реакцию легко предвидеть и, чтобы сохранить себе жизнь, можно было бы сказать: «Ну, что вы меня спрашиваете? Как в законе написано, так и поступайте». Но это означало бы подписать ей смертный приговор. Тогда бы они сказали: «Правильно говоришь, но не думай, белоручкой не останешься. Пойдем с нами, и ты первый бросишь в нее камень!» Спасителю подготовили ловушку, из которой обыкновенный человек, не потеряв жизнь, или не став соучастником жестокой казни, то есть, утратив нравственный авторитет, не мог бы выбраться.

И вот, Спаситель молчит, опустив голову, но не потому, что не знает, что сказать, а потому, что знает, что люди в таком состоянии способны слышать только то, что они хотят услышать, и не способны воспринимать что-то иное. Он молча сидит, опустив голову, что-то рисует на песке, и окружающие видят в Его облике поистине царское величие, непоколебимое спокойствие, твердость, мужество, видят, что Он совсем их не боится, но молчит, потому что не желает с ними говорить.

И вот, в толпе происходит неуловимое изменение, люди, ее составляющие становятся способными воспринимать обращенные к ним слова.

Вот тогда Спаситель поднимает голову и обводит толпу взглядом и каждому глядит в глаза Своим божественным взором. Столько в этом сияющем взгляде любви, радости, света, настолько много в этом взгляде тепла, сострадания, настолько он глубоко проникает в душу, освещая ее самые сокровенные потемки, обнажая перед ними самими их жестокость и греховную жизнь, что им становится стыдно. Вот тогда Господь и произнес Свои знаменитые слова: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень», и опять опустил голову. «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних» (Иоанн гл. 8:9).

Хочется отметить, что толпа разъяренных людей ориентируется на наиболее злобных, агрессивных и жестоких, то есть на худших. Но рядом с Господом все иначе. Первыми выбросили камни те, у которых раньше заговорил голос совести, то есть лучшие. Вслед за ними стали расходиться и остальные.

Толпа разошлась, но женщина осталась. Казалось бы, ей естественно было, как можно скорее скрыться от чужих глаз, привести себя в порядок, прийти в себя и удалиться куда-нибудь подальше, где никто не знает о ее позоре. Но она стоит и не уходит, ждет, когда Он ей скажет что-то необходимое, без чего она не может дальше жить. Спаситель вновь поднял голову и спросил: «Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Иоанн гл. 8:10,11).

Подчас приходится слышать, когда, извиняя какой-то греховный поступок, говорят: «Кто без греха, пусть кинет камень», не задумываясь над тем, что цена этих слов – жизнь грешницы, которую Господь спас, избавив от позорной и мучительной смерти. Поэтому нельзя произносить их легко, нельзя также забывать и обращенные к ней слова: «иди и впредь не греши», указывающие всем, а также и каждому из нас путь в жизнь вечную.

Но в этом евангельском рассказе присутствует и еще один персонаж, который остается за кадром.

Ведь не одна же она грешила? Мужчина-то где? То ли его отпустили по принципу «ворон ворону глаз не выклюет», то ли, получив свое удовольствие, он сбежал, бросив ее одну отвечать за их общий грех? В подобных ситуациях мужчина уходит от ответственности — так часто бывает. Получается, его не было рядом со Христом, и по своему малодушию он не слышал Его спасительных слов.

Повторим, суды Божии – не наши суды. А какой суд, наш ли, человеческий, или суд, который «приснился» О’Генри, ближе к суду Божественному, пусть каждый решает сам.

Записала Оксана Головко

Читайте также:

Протоиерей Александр Ильяшенко: Любить – хорошо, но береженого Бог бережет