Как жить, когда мир рассыпается. Честный разговор с Нютой Федермессер

«Мы жили в иллюзии, что можем менять мир»

— Иллюзия нормальности — все, что мы делаем. Пытаемся сохранять нормальность.

— Получается? Хоть в чем-то?

— Да. Вопрос, когда это перестанет быть усилием. Если перестанет быть усилием, то тогда выживем все. А пока это тяжелое, но нужное усилие.

— Есть у нас завтра?

— Я думаю, что самый грамотный подход — жить в формате «а это неважно». Вот так живет каждый человек в хосписе. Это должно перестать быть важным.

— Почему?

— Потому что все происходящее сегодня показывает нам, насколько иллюзорно наше ощущение, что мы можем влиять на мир, менять его. Нет, не можем.

Каждый человек за свою жизнь взрослеет, стареет. Многие, слава Богу, мудреют на этом пути. Многие — нет. Но, по крайней мере, человек, и его окружение, и, может быть, даже целое поколение, делают какие-то выводы на протяжении собственной жизни.

Есть феномен третьего поколения, которое имеет память [о прошлом] по рассказам. Четвертое поколение — это уже обнуление. И вот получается, что человек из прошлого берет только какие-то технологии. И пользуется не духовным, не нравственным кормом, оставленным предыдущими поколениями, а только технологиями — электричеством, интернетом, ядерным оружием.

И приходится вот таким тяжелым путем приходить к пониманию слов, которые мы в хосписе озвучивали не раз.

Не у всех есть завтра. Есть только сегодня. Живи сегодняшним днем. Делай сегодня все, что доставит тебе и твоим близким радость.

Потому что ты не знаешь — есть у тебя завтра или нет.

И сегодня моя склонность к долгосрочному планированию, мое стратегическое видение — это смешно и самонадеянно. Это, наверное, и гордыня, и тщеславие тоже — думать, что можешь…

— Сейчас планировать?

— Да. Можешь распланировать все наперед. Не можешь!

Мне кажется, что планирование стратегическое и тактическое — это очень важная и нужная вещь. Потому что если ты понимаешь, к какому результату хочешь прийти — из точки «А» в точку «Б», то ты каждый день знаешь, что тебе нужно делать. Прекрасно и замечательно знать, зачем ты просыпаешься.

В этом смысле работа в благотворительности — это абсолютное благословение. Как и в медицине, в паллиативной помощи, в образовании. Потому что ты каждый день хорошо знаешь свое «зачем».

Думаю, что намного труднее сейчас людям, у которых нет четкой привязки к результату каждого дня. Ну ответили они на письма, ну сходили на сколько-то рабочих встреч. И что? Мы же благословлены нашей профессией, нашей работой, ежеминутным пониманием своей полезности. И все же всем важно планировать на далеко вперед, чтобы видеть вектор.

А есть ли у нас завтра? Ну, наверное, есть. Но мы же не можем это гарантировать. Про завтра не знаю, но сегодня мне за саму себя обидно.

В хосписе мы тысячекратно говорим сотрудникам и родственникам пациентов: давайте жить сегодняшним днем; давайте не будем сейчас планировать, как вы выпишетесь, куда-то поедете; давайте радоваться тому, что есть сегодня. Сегодня жена пришла, навестила. Сегодня удалось поспать. Сегодня смог повернуться на другой бок. Сегодня помылись. Сегодня были какие-то ребята-волонтеры, включили хорошую музыку, которая вам нравится, и вы получили от этого удовольствие. Мы все время говорим это другим.

А про самого себя всегда по-другому: «А, что там? Устал, надо отдохнуть — ну это потом, не сейчас. В отпуск? Да какой отпуск, дел гора! Маме позвонить? Успеется, нет ничего срочного». И вот мы все время откладываем. Откладываем то, что действительно важно. Жизнь откладываем.

Неужели, чтобы не откладывать самое важное, надо очутиться на хосписной койке?!

Вся эта ситуация с военными действиями, с мобилизацией, с потоком тяжелейших новостей, выбивающая у нас почву из-под ног, становится жестоким уроком. Давайте, ребята, жить сегодня. Мы не всесильны, мы не на все можем повлиять.

А на что можем? На качество жизни своей семьи. И на каждый день жизни наших пациентов. Вот этим и будем жить день за днем, что совершенно не отменяет картинки идеального результата. Ее все равно нужно иметь в голове, чтобы не прощать себя за некачественную работу каждый день.

— Нет чувства, что многие процессы, к которым прикладывалось очень большое количество усилий за эти годы, отброшены назад?

— Есть, с одной стороны. С другой, опять же, мы все благословлены тем, что делаем. Мы — это люди, работающие на благо тех, кто слабее, более уязвим. Потому что каждому конкретному человеку мы помогли. И если бы этих многих лет усилий не было — не было бы развития паллиативной помощи, не было бы изменения законодательства по обороту наркотиков и, соответственно, доступности обезболивания, то все те конкретные люди, которым мы помогли, не получили бы нужной помощи.

Да, обидно — откат неизбежен. Но что он поменяет в жизни наших прошлых пациентов и их семей? Ничего. В жизни будущих — да. Поменяет.

И вот ради них — будущих пациентов — и нужно держать себя. Вставать с утра. Умылся, зубы почистил, кровать заправил — и пошел на свою благословенную работу. Привел себя и свой дом в порядок — и трудись.

«Я не боюсь за моих детей»

— Что ты делаешь со страхом за детей?

— Ничего. Во-первых, я как-то не очень умею бояться. У меня нет страха. И я понимаю, что те люди, которые родились и живут сейчас… Все, что должно произойти с ними — произойдет.

Есть не частый, но достаточно регулярный разговор с родственниками наших пациентов про то, как жить дальше. Например, у 7-летнего ребенка умирает мама. И я разговариваю с папой. Он говорит: «Очень жалко дочь, как же будет, что можно сделать». И ответ мой такой обычно: «Вы знаете — не будет, а есть. Ситуация уже случилась. Вы ее уже не развернете. Мы уже с вами знаем, что дочка будет расти без мамы. И мы не отыграем ситуацию назад. Все уже случилось. У этого человека будет такая жизнь. Единственное, что можно сделать — постараться быть счастливым в заданных условиях. Сохранять человеческое достоинство и быть счастливым. Все». И тоже самое в любой ситуации.

То, что происходит сейчас, уже сказалось на жизни моих детей. Мой младший сын повзрослел за одно лето. Не потому, что у него нога выросла с 38 до 41 размера за три месяца. А потому, что в его голове теперь живут взрослые мысли. Он боится за меня. Слушает и читает все новости. И мне присылает — «а ты вот это прочитала», «а ты это видела», «а что у тебя на работе?».

Он вчера в СМС на вопрос «как дела?» сказал мне: «Ну а как могут быть дела?» И я ему ответила: «Ты переживаешь за брата, за происходящее? За то, что школу пропускаешь?» Он отвечает: «Ну конечно, не за школу. За первые два».

Это все уже случилось. Это не будущее, а настоящее.

«С начала мобилизации мы потеряли 60 сотрудников»

— Хочется понять, что чувствует человек, который пришел в общество, в котором раньше боялись слова «хоспис». И 20 лет всем рассказывал, что хоспис — это про жизнь на всю оставшуюся жизнь. Объяснил всем, что мы бьемся за каждого человека до самой последней надежды и минуты. У вас был огромный проект про то, что человек — это не порядковый номер. И комната хранения личных вещей….

— Комната хранения личных вещей ПСУ (ПСУ — получатель социальных услуг. — Примеч. ред.).

— И что человек — это значительно больше, чем порядковые номера.

— Чем диагноз и номер истории болезни, да.

— А потом нам блогеры рассказывают, что 1% от упаковки шоколадных мишек — это же немного, подумаешь (Речь о о флешмобе «Без паники» в соцсетях. — Примеч. ред.). И с горы сходит лавина.

— Нет, я так не чувствую. Все-таки тот объем поддержки и тепла, который чувствуешь со спины, сильнее лавины, которая на нас валится сейчас.

Мне очень тяжело быть неэффективной. Я сейчас пробуксовываю. Но в этой ситуации надо цепляться за какие-то новые формы и обязательства. Например, в моей обычной жизни категорически не хватало времени на аналитику, на расчет, на продумывание. И сейчас, когда не можешь продвинуться вперед — время думать.

Еще есть возникающие ежедневно запросы и вызовы, с которыми нужно справляться в режиме «здесь и сейчас».

Мы потеряли более 60 человек медицинского персонала с 21 сентября. Это люди, которые или уехали из страны, или ушли в отпуск без сохранения заработной платы — в неожиданный, внеплановый, они где-то скрываются от возможной мобилизации. Или это люди, которые просто уволились, и дальше мы не знаем про их судьбу. Несколько сотрудников Центра паллиативной помощи, наоборот, пошли добровольцами. Огромный коллектив, разные люди и взгляды.

Но как справиться, когда ты единовременно теряешь такое количество сотрудников? Очень трудно. Ведь никто не уменьшает количество пациентов. И как быть с ночными дежурствами, как быть с индивидуальными постами?

Когда 17 октября Сергей Собянин сказал, что в Москве мобилизации больше не будет, я стала звонить медикам, которые уехали из страны. И они говорят: «Нет, мы не готовы пока вернуться, потому что мы не понимаем — сегодня закончилась, завтра опять начнется, нужно время». Еще в одной семье мне сказали: «Нет, мы уехали вместе с женой, с детьми, с мамой. И одна только мысль о том, что можно снова это пережить… Дайте нам уже устаканиться».

Какие-то новые вызовы появляются, и начинаешь восполнять свой голод до результата — надо изменить график рабочий, получить для своих медиков так называемую «бронь». Если у военнообязанного сотрудника есть «бронирование», он не подлежит призыву. По крайней мере до тех пор, пока эта бронь не будет отменена. Вот такие странные задачи.

Если недавно в ковид нам казалось, что перестраивать хоспис, переодевать людей в тайвэки, запрещать родственникам посещения — очень странная задача. А сейчас — странно организовывать для сотрудников курсы военно-полевой медицины.

— Я помню, ты говорила, что в первые годы работы фонда в штате было не более 10 человек. Было очень страшно, даже если кто-то один уйдет.

— Да, нас было трое, потом семь, потом девять человек. Не дай Бог, кто-то уволится… А сейчас увольняется такое количество людей. Но моя задача, чтобы этот маховик продолжал двигаться и крутиться. Такое не только у нас, а во всех больницах города происходит. Это достаточно тяжело.

Но это тяжелое испытание и держит. Потому что я — человек долга. Поэтому чем больше вызовов на меня падает, тем интенсивнее я двигаюсь, как тот волк с корзиной, в которую надо яйца ловить в старой электронной игре. Надо ловить.

— До каких пределов в здравоохранении еще есть запас? А если завтра вообще врачей не останется?

— Такого не может быть. Есть врачи, которые не подлежат призыву — по здоровью, по возрасту. И потом у государства всегда есть интерес завтрашнего дня. Кроме сегодняшней задачи, есть еще завтрашняя.

И есть так называемые люди второго дня — те, которые всегда нужны, независимо от политической и экономической ситуации: врачи, медсестры, учителя. Кто еще? В конце концов, продавец в магазине — как без него город будет функционировать?

И вот мы, люди второго дня, нужны государству гораздо больше, чем оно нам. И я это пытаюсь сотрудникам каждый день говорить — чтобы силы у них прибавлялись и уверенность.

— А НКО переживет эту ситуацию?

— Конечно, переживет. НКО — это результат потребности человека делать добро. Она никуда не денется. Просто может чуть-чуть отползти в подполье, вернуться к нелюбимому мной формату — «просто собрали деньги, кому-то что-то купили, помогли».

Но как идеология — никуда не денется. И никогда никуда не девалась. Передвигалась из полулегального формата в открытую, белую сферу. Превращалась в тренд, в моду. В абсолютную гигиену, как чистка зубов, когда ненормально не заниматься этим. А сейчас потихонечку откатывается назад. Но никуда не денется. Как отлив и прилив. Это наша естественная человеческая потребность — оставлять после себя добрый след.

— Во многих фондах катастрофическая ситуация и с пожертвованиями, и с силами, возможностями людей.

— С пожертвованиями я не вижу катастрофы, скажу честно. У русского человека есть такая особенность — собираться в критической ситуации. И вот эта вот потребность приходить на помощь значительно возрастает, когда мы растеряны.

Сами не понимаем, как быть, но хотя бы беженцам куртки и ботинки отнесем.

И в части неожиданных для нас, не крупных, разовых пожертвований фонд «Вера» даже прибавил. А крупные доноры — да, часть из них ушла из России в связи с санкциями. Часть — продолжает помогать. Многим сложно планировать следующий год и обещать какую-либо помощь. Но, к счастью, за последнее время у нас снова выросло количество рекуррентных платежей — от тех, кто регулярно переводит деньги в фонд. В марте из-за технических проблем мы потеряли 947 подписок на сумму 896 тысяч рублей. Это больше 10 миллионов в год.

Мы рассказывали в соцсетях про то, как нам важна эта помощь, и после этих постов пришли новые жертвователи, это для нас очень важно.

«Мы были счастливые и не понимали, зачем нужен тост за мир»

— Сколько ты спишь в последнее время?

— До конца 2019 года я спала по три часа. В результате я сильно надорвалась и попала в больницу с нервным срывом. После этого я стала спать больше — по шесть часов. Но последние пару месяцев никогда не получается выделить на сон больше четырех.

— Больше четырех часов каждый день?

— Нет, не каждый, иногда и два, и три часа, но больше четырех не получается.

— Во сколько ты ложишься спать обычно?

— В 2–2:30.

— А встаешь?

— Встаю я иногда и в 8, и в 9 утра. Но просыпаюсь в 6:30 или в 7 утра.

— И работаешь?

— Да, беру бумажки, телефон, почту, WhatsApp. Что-то пишу, что-то читаю. Время тишины, когда рядом нет других людей, которые тебя разрывают на сто медвежат — это до 9 утра и после 10 вечера. Соответственно, можно до 9 утра поработать, и после 9 вечера тоже.

А все, что в промежутке: «Мне страшно утром, страшно днем, а в промежутках жутко». Бесконечный вал информации, запросов, срывающиеся планы.

— Что успеваешь делать с младшим ребенком?

— Ничего. Целоваться иногда успеваю с ним.

— Я помню, в свое время ты хотела, чтобы старший сын учился в каком-то зарубежном вузе.

— Он очень хотел учиться, если я не ошибаюсь, в каком-то американском городе на букву «Д» — Даллас, Денвер, не помню. Лева хотел заниматься гейм-дизайном (он им и занимается сейчас), хотел учиться в Америке. Мы с Ильей тогда просто офигели от стоимости обучения в этом университете. Но он встретил девушку, которая сейчас его жена, и стало понятно, что он не уедет, чему я очень обрадовалась.

— Твои отношения с невесткой начались с позитива?

— Да. У них вообще долгие отношения с очень раннего юного возраста. Лева всегда хотел жить только в Москве, это его любимейший город, только в России. Мечтал стать лучшим гейм-дизайнером страны и создать минимум три крутые игры.

Сын очень тяжело переживает происходящее. И я тоже. Мы мало виделись, но понимание того, что ты можешь встречаться каждый вечер — это одно, а невозможность видеться сейчас…

Младший ребенок тоже это страшно тяжело переживает. Он вообще перестал понимать, зачем нужно учиться.

— Сколько младшему сейчас?

— Мише на днях 14, а Леве в январе 21 год. Миша не понимает, зачем нужна школа. Зачем, если можно перечеркнуть все, над чем человечество корпело столетиями.

Я думала, что у моих родителей была интересная и сложная жизнь. Думала, что у меня никогда не будет такой.

С этой иллюзией я уже давно рассталась — у меня жизнь сложная, интересная и нескучная.

Сколько тебе лет, Аня?

— Сорок.

— Сорок. А мне скоро 46. Когда мои родители были в моем возрасте, это было тяжелое время начала 80-х. Но оно было окрашено пониманием того, что там впереди, в том будущем, к которому они идут своей непростой жизнью, есть свет и свобода. Получается, что жизнь мамы и папы, начиная со смерти Сталина, с оттепели все время шла маленькими шажочками вперед.

— К просветлению какому-то.

— Да, к какому-то свету, не к коммунистическому светлому будущему, а к человеческому светлому будущему. Мама в 50 лет только начала заниматься хосписом.

Для мамы и папы их зрелость, их время силы, их «будущее в детях» — все пришлось на время, когда они могли радоваться этому. Они состоялись, состарились в свободной стране, посмотрели мир, вырастили свободных детей. Они умерли, понимая, что эта цепочка, когда каждое поколение говорит — «Хотя бы мои дети будут счастливыми, раз мы не дожили» — разорвалась. Все, их дети живут в счастливом мире. Ура!

Хорошо помню перестройку и Горбачева. Я была маленькая, но семья была крайне политизирована, родители диссидентствующие. Прекрасно помню встречу в Рейкьявике. Ты помнишь встречу в Рейкьявике, когда были подписаны документы о конце гонки вооружений?

Прекрасно помню реакцию всего мира на Раису Максимовну Горбачеву. Помню путч и события 1993 года. Самый любимый мой музей у нас в стране — это Ельцин-центр в Екатеринбурге. Он сделан с большой любовью и уважением к каждой странице истории, к плохой и хорошей. Горбачев подарил нам много-много лет без этого жуткого страха войны.

Я до сих пор не понимала, меня откровенно раздражал пафос тоста «За мир» в День Победы. Думала, что это за пережитки совка, что это такое? Сейчас попалась песня в исполнении Кобзона: «Ядерному взрыву — нет, нет, нет! Солнечному миру — да, да, да!» Я впервые послушала ее текст полностью, и она не вызывает у меня раздражения пионера, как было тогда. Теперь я думаю, Боже мой, какие мы были счастливые, что не понимали, зачем этот тост за мир, и что нас раздражала эта песня. Это же счастье! Мои родители, оказывается, прожили счастливую жизнь и умерли счастливыми.

А я в какой ситуации сейчас? Почему я должна расставаться со своим ребенком? Почему мой младший сын должен расти в страхе за меня, за себя? Он мне абсолютно осознанно говорит, что он изучил разницу между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Е-мое, в 14 лет! Зачем? Почему? Как я оказалась в этой точке?

Выбивает ли это у меня почву из-под ног? Нет. Потому что с этим приходит много мудрости. Она состоит в том, что не надо думать, что ты все можешь. Не надо думать, что мир вокруг тебя крутится, и ты что-то меняешь – нет, это не ты. Да, есть масса вещей, на которые ты не можешь повлиять.

Оглянись назад, этот феномен третьего поколения — сколько людей его переживало! Это чертово человечество, которое ничему не учится из поколения в поколение.

Все, что мы берем из прошлого — это электричество, интернет, поезда, пароходы, обязательно оружие, но почему-то не духовность, не гуманитарные ценности.

Как это происходит и почему? Кто нам сказал, что в нашем поколении что-то изменится, что мы станем мудрее? Что мы будем понимать, что это значит, — когда поднимают бокалы «за мир»?

— Я как раз подумала, что при такой маленькой разнице в возрасте, при фактически одинаковом образовании — мы обе с тобой учителя английского — я росла в диаметрально противоположной семье. 1993 год, мой папа уехал в Америку навсегда, мама осталась со мной и больной бабушкой. Этот развал Союза. Мой вопрос: «Мама, мы будем голодать?» Все мои школьные годы наоборот прошли в страхе: что будет дальше?

— У меня не было страха, я жила в очень любящей семье. Развал Советского Союза был для нас страшен, потому что одной из первых республик, выпавших из его состава, была Литва. Это был очень тяжелый период, там были жертвы. У нас вся мамина семья в Литве, все родственники.

В детстве к бабушке можно было ездить на выходные. Был поезд «Лиетува» с Белорусского вокзала, он отходил в 19:19. Мы садились в этот поезд и ехали к бабушке — вечером сел, и утром ты у нее. Плацкарт, недорого.

Это в один день рухнуло. Мы тогда не знали, что такое загранпаспорта, визы. Этот сложный период мы прошли. И мы его прошли с уважением к происходящему, потому что есть базовые представления о праве нации на самоопределение. Литва имеет право. Это было больно, но понятно, для чего.

Мама росла в Литве и очень злилась на тех своих подруг, в семьях которых не говорили по-литовски. Ей казалось, это совершенно нормально — ты живешь там, ты должен знать язык. Те мои родственники, которые остались в Литве, абсолютно интегрированы в страну, в систему, они — граждане Литвы. Пусть раньше и были гражданами Советского Союза. И нам вместе комфортно — мы выросли на тех же фильмах, книгах.

А еще, понимаешь, Аня, что важно. Ведь я абсолютно убеждена в том, что я патриот, у меня нет сомнений в любви к своей стране. Я хочу только тут жить, только тут стареть, только тут умирать. Я не хочу уезжать, здесь могилы моих родителей, здесь мамино дело, здесь деревья, посаженные моим папой.

Держаться надо за свое сегодня. И за возможность, которую Бог дал — делать свое дело.

Интересно, что одна из последних вещей, которая уходит от человека с деменцией — это его профессиональный навык. Человек забывает, как выглядела мама, дети, как их зовут, но если он играл на музыкальном инструменте, то продолжит играть. Если он преподаватель и знает язык, то помнит язык. Если он читал стихи, то он будет их читать. Это невероятно, но в мозгу остается то, что человек выбрал для себя сам, то, на что он тратил усилия и жизнь. Это остается даже в деменции.

Это и есть то, за что нам надо держаться. То, что мы выбрали для себя сами — за свое дело, за профессию.

«Мне жалко всех, кто уехал»

— Сейчас тем, кто в Москве, часто приходится слышать, что тот, кто не уехал — нехороший человек, во всем виноват.

— А тот, кто уехал, хороший человек?

— Да.

— И ни в чем не виноват?

— Абсолютно.

— Я люблю человека и не люблю человечество. И думаю, что все люди хорошие. Мне страшно жалко каждого уехавшего, потому что тяжело бросать насиженное место, срываться, ехать в другую страну. Неважно, откуда ты беженец, из какой страны. Там другие правила, другой язык. Ты не чувствуешь себя в безопасности дома в своей стране и уезжаешь — это очень тяжело. Для меня, например, другая страна домом никогда не станет.

Я последние восемь месяцев без конца занимаюсь тем, что ищу и читаю литературу про первую волну эмиграции. Читаю Николая Эппле «Неудобное прошлое», бунинские воспоминания, переписку самую разнообразную. Всем было очень тяжело. Эмиграция — страшно тяжелое решение.

Какое количество величайших людей вернулись, как только это стало возможным, а потом погибли в сталинских лагерях. Мы уже живем с этим знанием. Хочется думать, что сейчас мир другой. Те, кто уехали сейчас, не лишились корней полностью. Они могут приезжать в гости к нам, а мы пока еще можем летать туда и с ними видеться.

У меня есть опыт жизни в другой стране — я жила в Англии, когда училась. Каждый вечер я рыдала в подушку, мне казалось, что меня сослали в Сибирь, и мне хотелось обратно в Москву в мое Никитино, в мою Ярославскую область.

Тех, кто остается и не понимает, за что держаться, мне тоже страшно жалко.

Я летала в Стамбул на выходные. Со мной рядом летел в самолете мальчишка. Я с ним разговорилась, видно было, что он из правильной семьи, где все расписано — он должен был учиться в хорошей школе, получить красный диплом и медали. Конечно, он учился хорошо и все получил. Дальше он должен был поступить в Высшую школу экономики. И он поступил. Дальше у него было в плане, что на третьем-четвертом курсе он пойдет на работу. Папа начал его к этому готовить. И он встретился с одним потенциальным работодателем, с другим. Он уже принимал решение, где ему будет интересно. И дальше вся жизнь у него в голове была выстроена. Он знал, чего хотеть и чего ждать. Образование, карьера, квартира, жена, семья — все здесь, в границах Российской Федерации.

Парню 21 год, он сидит в самолете рядом со мной, улетает из своей страны в неизведанное и ворчит, как старый дед: «Жизнь кончена, жизнь прошла. Это все было зря — моя траектория. Что мне теперь?» Я ему говорю: «Ты что, Саша? Ну-ка, возьми себя в руки! Тебе лет сколько? У тебя новое окно! Какой план в 21 год? Я просто не понимаю! Научись принимать ситуацию as is. То, что произошло, уже произошло. Там дверь закрылась, тут открылась. Ну-ка, давай планы строить, пока летим четыре часа».

Но это даже в 21 год жутко тяжело. У человека было ощущение контроля, и вот у него его отняли. И всех поломало. Мне всех жалко. Потому что сегодня нет неправильного поступка. Уехать правильно. Остаться правильно. Продолжать делать свою работу правильно. Перестать делать свою работу, потому что она кажется бессмысленной — тоже правильно.

Нет неправильного решения. Только тепло и любовь к каждому человеку. Потому что нельзя сломаться неправильно.

В Стамбуле мне было жутко грустно, потому что я там натыкалась на знакомых людей, и у них было два типа реакции. «Нюта, вы тоже уехали?» И в этом было такое…

— Облегчение?

— Да, облегчение. Не от того, что я уехала из какого-то страха…

— «Мы тоже сделали правильно».

— Да, потому что раз Нюта тоже уехала, значит, мы сделали правильно. И радость от того, что у тебя «плюс один» с этой стороны.

Вторая реакция: «Вы все-таки уехали?» Это значит, раз Нюта уехала, то все, теперь мы не вернемся.

— Если Нюта уехала!

— И та, и другая реакция — мне было так больно. Я думала, за эти два дня в Стамбуле сойду с ума. Мне кажется, никогда в жизни я так не хотела домой, как в эти выходные. Мне хотелось обратно.

Мы летали на концерт Земфиры. На концерте тоже встретилась целая толпа знакомых. В другой ситуации, да еще на концерте любимой певицы, мы бы встретились и отрывались бы вместе, вместе бы орали: «Расскажи мне про Австралию». А в Стамбуле 14 октября мы обнимались в зрительном зале и рыдали.

Я очень устала от этого бесконечного эмоционального напряжения. Спасает только работа.

За что вы держитесь? За работу держусь. Я, кстати, ненавижу это слово «держитесь».

— Вы держИтесь!

— Да, держИтесь. Я живу работой, спасаюсь работой. Сейчас это своего рода перевертыш, потому что я всегда жила работой и спасалась ей, тем не менее, я приходила домой — это была моя любимая нора. Я трудоголик, на работе могу быть сколько угодно. Как бы я ни устала, мне это в кайф, я тут напитываюсь.

Сейчас я точно также стараюсь жить работой. Но когда я прихожу домой, то уже не попадаю в свою безопасную норку. Я попадаю под вал информации и жутких новостей, которые произошли за день. Читаю и думаю: можно я обратно пойду на работу?

Удивляешься, надо же, какие мы живучие, как мы приспосабливаемся, как мы научились за эти восемь месяцев жить с этими новостями. Как мы за ковид привыкли к ПЦР-тестам, к тайвекам, к маскам, к социальной дистанции. Так и сейчас — мы уже привыкли.

— Хирург хороший мне весной говорил: «Раньше я очень боялся оперировать, поэтому всегда в операционной включал новости, и это помогало мне не так сильно волноваться. Теперь я ухожу в операционную — это моя возможность шесть часов подряд, например, не слушать новости, и я успокаиваюсь, когда оперирую».

— Да, сейчас у меня нет безопасного пространства. У каких-то людей оно есть, у меня его нет — ни на работе, ни дома, нигде.

«У горевания есть начало и конец, а сейчас…»

— Постоянно сравниваешь то состояние напряжения, в котором мы находимся, с гореванием после того, как похоронил близкого человека. Но даже если утрата внезапна, это 3–4 месяца, и дальше ты как-то ты начинаешь более-менее возвращаться к жизни.

— Нет, я не сравниваю.

— А здесь — восемь месяцев в состоянии беспросветном.

— Во-первых, есть масса людей на Земле, которые в гораздо более трудных обстоятельствах, чем мы. Поговорите с любыми беженцами, как они живут последние восемь месяцев. Причем опять же неважно, откуда эти беженцы, и где они. Просто с любым беженцем.

Во-вторых, у горевания есть начало, и есть конец. Это определенный способ проживания трудной жизненной ситуации — со стадиями принятия, с всплесками эмоций, слезами.

Грамотно, поэтапно прожитый период горевания — это называется в антропологии ритуал перехода.

Это все не случайно — три дня до похорон, девять дней, сорок дней, потом годины. Это все точки, которые тебя [переводят] в новый жизненный статус — ты или овдовел, или осиротел, или повзрослел, или стал одиноким, или получил новый опыт. Опыт, через который многие вокруг тебя проходили.

У нас сейчас где конечная точка? Мы с вами живем в постоянном стрессе. У человека посттравматическое расстройство наступает тогда, когда травма уже получена, стресс в прошлом. И сейчас надо пройти последствия травмы. Где для нас эта точка? Сколько еще? Я все время жду, когда же уже мы будем не в процессе, а в пост-травме…

Это для меня год чтения иной литературы — вдруг не про паллиативную помощь, а про трудное прошлое, историю, проживание войн, приспособление к новым ситуациям, про эмиграцию и так далее.

Читала Лидию Гинзбург, «Записки блокадного человека». Она писала про эти ощущения. Досконально, как патологоанатом, по клеточкам раскладывала. Как, например, изменилось восприятие зданий в Санкт-Петербурге, когда город стали бомбить — ты не смотришь больше на это здание, как на архитектурный объект, на его стиль, красоту. Ты оцениваешь толщину стен, и где ты будешь стоять и где находиться, чтобы в случае бомбежки тебя не завалило.

Вот и мы сейчас. Смотрим на все под другим углом.

Спор о смерти

— Наверное, многие семьи сейчас оказались в ситуации, что у них кто-то родной находится в хосписе и при этом они по каким-то причинам должны уехать.

— Да, это страшно. Из-за мобилизации у нас может возникнуть ситуация, когда здоровый молодой мужчина погибнет до того, как в хосписе уйдет (смотрите, какие разные слова про смерть — «погибнет» и «уйдет») — его мама или папа, или кто-то из близких. Это катастрофа. Это страшно.

Каждый, кто работает в хосписе, знает, что смерть неизбежна. Что смерть может быть невероятно милостивой, торжественной, красивой, мудрой. Она может быть долгожданной. Она может примирять и открывать нам главное. А может быть чудовищной. И она всегда чудовищна, когда рукотворна.

Несколько лет назад у меня была совместная лекция с Александром Сокуровым в Эрмитаже. Мы говорили про смерть. И мы спорили. Он бывал в ситуации боевых действий, а я нет. И он говорил, что смерть отвратительна и жестока. Идет человек и вдруг — бах! — только резинка от трусов на кусте висит.

А я этому немолодому, мудрому, повидавшему многое человеку говорила: «Ну, что вы, что вы. Мы же уже в другом мире и в другом обществе. И смерть приходит к нам в старости. И уже есть паллиативная помощь, обезболивание, достоинство. Не больно, не страшно, не одиноко». А он мне опять другую историю. И я понимаю, что мы с ним никак не можем совпасть. И мы в какой-то очень странной ситуации, когда я работаю мудрецом, а он паникером.

Я недавно ему позвонила. Я так извинялась. Потом еще вышла книжка «Диалоги с Сокуровым», там есть расшифровка этих лекций. Я перечитала этот кусок. Позвонила и говорю: «Да, то, что мне казалось великим знанием, оказывается отсутствием опыта».

Опять же одна из хосписных заповедей — главное, что ты должен знать, что ты знаешь очень мало.

Для меня огромная боль — понимать, что в этом месиве может оказаться кто-то из сотрудников, кто-то из людей, которых мы годами приучали беречь каждую минуту человеческой жизни, ухаживать за одинокими, брошенными стариками. Мы их учили никогда не судить и не интересоваться какими-то негативными сторонами прошлой жизни наших пациентов, если только они сами не инициируют разговор.

И теперь покупать этим сотрудникам бронежилеты, комплектовать аптечки, учить их тому, что называется «тактическая медицина» — это ужасно. Я не хочу, не могу. Мне тяжело от этого. Это не то, что я хочу делать.

Планы на 25 лет вперед

— Что за последние восемь месяцев ощутимее всего изменилось в вашей работе? В паллиативе, в работе фонда?

— С точки зрения каждодневной рутины ни в хосписе, ни в фонде ничего особо не изменилось, на мой взгляд. Потому что ситуация внутри семьи, когда тяжело болеет и уходит близкий — всегда масштабнее, страшнее и тяжелее, чем любые геополитические сдвиги. То, что происходит внутри стен хосписа, всегда важнее того, что происходит в мире.

И если весь мир будет разлетаться на куски, а в палате дочь будет провожать маму на тот свет, то для них двоих эта ситуация будет важнее всего на свете.

В этом смысле ничего не изменилось. И я считаю, главное, что нас всех держит — это наша работа.

Но какие-то вещи, конечно, изменились. Я человек достаточно структурированный. Мне очень трудно жить без плана, мне важно видеть цель, планировать — на полгода, на год, на 5–10–20 лет. Отчасти это тоже спасает. Потому что если смотреть на 20 лет вперед, то вот эта вот конечная точка, к которой нужно прийти, не меняется.

Гораздо труднее, наверное, тем людям, у которых горизонт планирования несколько месяцев. На несколько месяцев вперед сейчас планировать вообще невозможно. А думать о том, что у тебя должно быть создано и работать через 25 лет, а соответственно, что должно не разрушиться в ближайшее время — это еще более или менее понятно. Но тяжело.

— Какие у тебя планы на 25 лет вперед?

— Сейчас есть Центр паллиативной помощи — это единая структура, монополия, большой завод. И на этом заводе есть разные цеха. С единой системой управления, системой ценностей, представлениями о KPI, ключевых показателях эффективности. Но это огромный завод, и достаточно неповоротливая система. Огромный управленческий персонал, 21 локация в Москве, 13 000 человек единовременно получающих помощь. Более 2000 сотрудников. В общем, это здоровущая структура.

И при единоначалии, как сейчас, можно выстроить то, что уже выстроено. Можно выстроить KPI, систему ценностей, систему обучения. Но теряется маленькая и при этом самая значимая вещь — ощущение уникальности каждого пациента. И уровень контроля, а значит, и уровень качества неизбежно снижается. Я не могу быть в каждом хосписе хотя бы раз в неделю. Невозможно. И главный врач тоже не может хотя бы раз в неделю пройти с обходом каждое отделение.

Когда это большая больница, где все твои отделения расположены хотя бы на одной территории, и то тяжело. А мы говорим о том, что есть подразделения в Новой Москве, есть в Куркино, есть в Некрасовке, есть в Зеленограде, в общем, это очень все далеко и логистически сложно.

Так вот, оптимальное развитие на будущее — это все-таки появление большого количества негосударственных НКО, фондов, которым хосписы были бы переданы в управление. Три блока — маршрутизация, обучение, контроль качества — должны остаться в руках Департамента здравоохранения, чтобы принимать решения относительно качества услуг и объема выделяемых денег.

Хорошо работаете — мы выделяем бюджетные деньги. Плохо — мы передаем этот хоспис в управление другой НКО, или даем вам меньшее государственное задание. То есть, финансовый контроль, распределение средств, контроль качества услуг и обучение, для того, чтобы были единые стандарты, остаются на государстве.

Конечно, при абсолютно гладком, мирном развитии событий, мы бы к этому пришли лет через пять. Но то, что сейчас происходит, увеличивает это время не меньше, чем лет до 10.

Если говорить о паллиативной помощи через 20 лет, то видится ее тотальная интеграция в общую систему. Работа с перинатальной паллиативной помощью. Помощь мамам, у которых родится ребенок с тяжелыми нарушениями развития, и они все-таки приняли решение его родить, должна начинаться еще на этапе беременности, в виде сопровождения всей семьи. Это еще предстоит выстраивать. И нужно выстраивать систему помощи неизлечимо больным во ФСИН.

Но если смотреть на такой большой срок, то я себя в паллиативной помощи уже не вижу.

У меня есть еще целый ряд идей. Если бы был еще целый ряд жизней…

Я очень хочу заниматься психоневрологическими интернатами и сложным словом «деинституционализация» — то есть, разукрупнение интернатов, интеграция людей с ментальной инвалидностью в жизнь общества. Я уверена, что пусть и через десятилетия, но интернатная система перестанет существовать.

Но в общем, жизнь одна, и в связи со всем происходящим совсем непонятно, сколько у нас есть «завтр», и есть ли у нас вообще завтра.

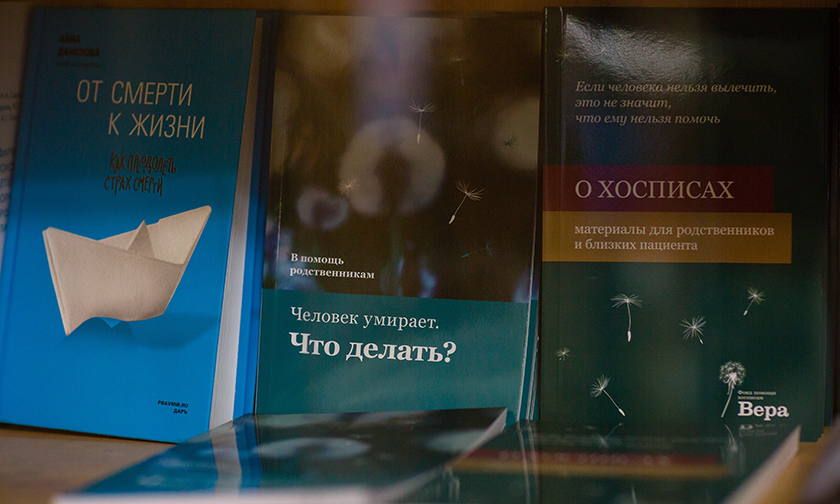

Книги как спасение

— Ты можешь еще читать что-то?

— Я могу читать. Помню такой момент, мне было лет пятнадцать. Это было лето на даче, у мамы отпуск. Я вышла из дома, а она сидела на своем любимом шезлонге-кресле и читала «Иосиф и его братья». Я говорю: «Мамусик, ты когда-нибудь прекратишь это чтение? Сил уже нет. Есть хочется. Сколько можно». Она ответила: «А ты не замечала, что я не читала три года?» Тут понимаю, что да, я несколько лет не видела ее с книгой, а сейчас вижу. Мама продолжает: «Ты понимаешь, после смерти мамы (ее мамы — моей бабушки) я совершенно не могла читать ничего. У меня случился какой-то слом. И сейчас это вернулось. Поэтому я наверстываю». И это ее любимая книга была — «Иосиф и его братья» Томаса Манна.

У меня тоже механизм чтения почему-то выключился после смерти мамы. Я могла читать только профессиональную литературу. Долго, 10 лет. Она 3 года, а я 10 лет.

Я читала какие-то книги, которые надо было прочитать обязательно. Вышла новая книжка у Люси Улицкой, Катя Гордеева (Признана иностранным агентом. — Примеч. ред.) написала книжку — да, я читала. Ну какие-то знаковые вещи, которые «нельзя не». Но это не было чтением в привычном для меня формате. Это было «потому что надо», а не «потому что мне важно».

А когда случилось 24 февраля, я поняла, что я не могу находиться в ситуации паузы. Тишина для меня очень тяжела. Я начинаю думать, начинаю рефлексировать и переживать. И, видимо, вернулся рефлекс из юности — думать тогда я не умела, паузы заполнялись книгами, и вот я снова начала читать, и книги, в свою очередь, обучали думать.

Я прочитала дикое количество литературы с февраля. Читаю с удовольствием, читаю много, читаю разное. Впервые в жизни я много читаю не художественной литературы, а исторической, публицистической — переписки, мемуары и воспоминания.

Когда-то я помню, и мама, и папа говорили, что с возрастом переписка становится интереснее и важнее художественной литературы. Я думала: «Какой бред. Как можно читать, что люди пишут друг другу». Сейчас мне кажется, что это невероятно. Никакая художественная проза и вымысел не нужны. Читай переписку и этого достаточно.

И читаю детективы, и читаю какие-то неожиданные истории. Даже прочитала впервые в жизни Стивена Кинга — роман про смерть Кеннеди (Роман «11.22.63». — Примеч. ред.).

Единственная возможность для меня сегодня уснуть хотя бы на пару часов — это загнать себя до такой степени усталости, чтобы и не помнить, как я положила голову на подушку.

Когда я уже не могу работать, я еще могу читать. И это мой эскапизм. Это мое спасение.

— Знаю многих людей, кто потерял близких скоропостижно.

— От ковида?

— По разному — несчастные случаи, просто случилось. Очень внезапно, несвоевременно. Не от старости в 99 лет. По естественным причинам. И от этих людей я слышала: «Слава Богу, что он…»

— Да. Понимаю. Я очень рада за своих родителей. Рада, что их тут нет. Я иногда думаю про Аленку Мешкову (Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского, умерла 9 декабря 2021 года. — Примеч. ред.), у которой, кстати, вчера был день рождения. И Алены не стало в этом хосписе. Я думаю: «Боже мой, как хорошо, Алена. Счастье, что ты уже там. Молись за нас».

Да, эта мысль каждый день присутствует.

Где Бог, когда все рушится?

— Как ты для себя отвечаешь на вопрос где Бог, когда все рушится?

— Он со мной, во мне, во всех этих сложных решениях.

Я один единственный раз в жизни нашла для себя ответ на этот вопрос. Я его не сама сформулировала — мозгов бы не хватило. Он был в книге Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик».

Когда Даниэль Штайн из укрытия наблюдает за горящим сараем, в котором фашисты сжигают евреев, он мечется. Где Господь? Где? Почему он оставил их? А потом он понимает. Бог горит с каждым из них. Он погибает с каждым из них. Он страдает с каждым из них. И Ему ужасно за нас больно и стыдно. И Он безусловно с нами. Но как мы многое не можем сделать, так и Он говорит: «Чуваки, это уже случилось. Это страшно. Но Я с вами».

В общем, у меня здесь нет вопроса, у меня здесь ответ.

Поэтому просыпаемся по утрам и живем с утра до вечера. У Виктора Франкла в книге «Человек в поисках смысла» есть очень простая и мудрая формула. Что «первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом — те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что еще может случиться».

И это самое главное — надо оставаться человеком в заданных обстоятельствах.

Оставаться человеком проще, чем кажется. Цепляться за то, что нас держит. И не бояться банальных вещей — ухаживать за собой, обнимать тех, кто рядом, готовить еду, ходить на работу, мыть голову. Улыбаться тем, кого встречаем на улице. Всегда.

Как и любая сложная задача, задача оставаться человеком тоже состоит из мелочей. Когда раскладываешь сложную задачу на мелочи, она становится простой. Если мы будем вот этот островок нормальности вокруг себя создавать, каждый из нас, островки обязательно сольются в материк.

Поэтому — просыпаемся утром и живем день до вечера. И читаем. И даем интервью. И переживаем, и плачем, и молимся. И надо, как наши дети помудрели в этой ситуации, так и нам помудреть. Каждому из нас.

Человечество не мудреет. Только каждый отдельно. Грустно, да? Да, грустно.

Фото: Анна Данилова