Десять дверей. Десять дверей я насчитала, чтобы дойти до этого храма. Каждая из которых закрывается за твоей спиной с характерным грохотом. Писк сигнализации на проходной, лязг металла. Мы сдаем телефоны и переходим в закрытую зону другого мира, по ту сторону высоких крепостных стен. Город страданий, стены которого за века насквозь пропитались болью, слезами, стоном, ропотом и злом. Тяжелый, знаменитый, ни с чем не сравнимый тюремный запах. Запах, мимо которого невозможно пройти, запах, который ты уносишь с собой на волю, въедливый и наглый, воспетый во всех тюремных воспоминаниях всех времен.

Десятая дверь, лязг железа и, наконец, храм в бутырском дворике, если это место, окруженное красными выщербленными мрачными стенами тюремного замка, можно назвать вообще двориком. Храм Покрова Богородицы. Липы, как отголосок из другой жизни. Липы – весной покрытые робкой свежей зеленью, летом — густо-зеленые, осенью ярко-желтые. Смена времен года в Бутырке. Бутырский дворик, где даже трава не хочет расти от отсутствия солнечного света. Замкнутое пространство тайного города. Крики заключенных откуда-то с прогулочной галереи на крыше и из окон камер — характерная для этого места визитная карточка. Здесь не бывает тишины, крик стоит почти круглые сутки. Выкрики слышны отовсюду, слов непривычному уху, как правило, понять невозможно. Другая жизнь остается там, за десятью дверями, которые для многих не могут открыться в ближайшие годы. Другая жизнь наступает здесь. Преддверие инферны, некий нижний мир на нашей земле под названием «лишение свободы». Репетиция ада, прообраз отлучения от Бога Творца.

Покров Богородицы, престольный праздник, ходим по «продолу» — так называются бутырские коридоры на местном сленге, поздравляем сидельцев с праздником. Лязг открывающихся кормушек, окрики воспитателей: толкни кормушку, есть кто живой? Кормушки заедают, тогда их надо толкать изнутри. Не знаю, какими словами можно передать эту жизнь за кормушками. Разношерстная публика там, люди как тени на «шконках», всюду развешено тряпье и тусклые зарешеченные окна, вид из которых для многих на многие месяцы только на такую же кирпичную стену и с такими же окнами на противоположной стороне.

Вспоминаю, как отец Мелхиседек (местный тюремный батюшка) успевает обежать несколько камер перед началом Литургии, причастить сидельцев, пока мы на клиросе читаем часы. Причастие через кормушки. Я когда первый раз это увидела — меня просто потрясло. Может я сильно впечатлительная, но причастие и исповедь через железное окошко, в которое нужно наклоняться в три погибели, мне показалось уже чем-то невероятным, из области фантастики.

Итак, мы идем на корпус, как здесь говорят. Открываются очередные кормушки, моя дочь наклоняется и кричит туда:

— С праздником, сегодня Покров, возьмите подарочки. Сколько вас там?

Появляются руки и лица. Благодарят. Чтобы увидеть лицо, нужно и тем, и тем неудобно наклонять голову набок.

Я смотрю на нее и удивляюсь. Это моя дочь, которая очень не хотела идти в тюрьму, которая пугалась стен с колючей проволокой, делала круглые глаза на проходной с металлоискателями, которая зажав нос, проходя через «сборку» сказала:

— Фу, как здесь воняет.

Да дорога к храму идет через «сборку» — место куда прибывают и откуда отправляются. В Бутырке много символичного.

Теперь она почти просовывает голову в кормушку и кричит им:

— С праздником!

Искренне поздравляет и норовисто, быстрее взрослых, раздает подарки. Спрашивает, нужны ли молитвословы и крестики.

-Да нужны, давай, — отвечают ей, и она бежит к сумке с молитвословами.

В одной из «хат» получает шоколадку, отдает мне, у нее руки заняты подарками.

Впереди нам преграждает путь тележка с баландой, она смотрит в открытые баки и говорит:

-Да, пахнет неаппетитно, а выглядит еще хуже.

-Хочешь попробовать? – спрашиваю ее.

-Нет, — бросает на ходу.

Запах тюрьмы к третьему этажу еще более сгущается и окончательно забивает нос и легкие. Душно и жарко. Фея снимает куртку и отдает мне.

-Что, больше не воняет? — спрашиваю ее.

-Я не чувствую, — отвечает она и бежит к следующей открывшейся кормушке.

Саша (назовем его так), осужденный из хозотряда спрашивает меня про возраст дочери.

— Пятнадцать, — отвечаю.

— Я подумал — десять, отвык от детей. Хотя моя дочка регулярно на «свиданки» приезжает, ей четырнадцать, но все равно отвык.

В глазах у Саши мелькает тоска по семье. Да, Бутырка — не место для детей, думаю я, глядя, как моя дочь проворно бегает от одной кормушки к другой. Три этажа Большого спеца, еще он называется ОКИ. Корпус, через который прошло больше всего новомучеников.

Камеры здесь маломестные, на три-четыре человека. А есть «общаки» в других корпусах, там по двадцать-тридцать человек. Едят, ходят в туалет, стирают и сушат вещи там же. Тяжело одинаково и там, и там. В тюрьме всем тяжело — и тем, кто сторожит, и тем, кто сидит.

Вспоминаю многочисленных бутырских мучеников, иконы которых висят в тюремном храме. Они из этих стен возносили свои молитвы к Богу, многие так и не вышли на волю, а многие отправились в последний земной путь из Бутырки на Бутовский полигон. Бутово и Бутырка — оба слова начинаются на один слог. Тогда в самом храме была «сборка», откуда уходили или на расстрел, или на этап в многочисленные лагеря ГУЛАГа.

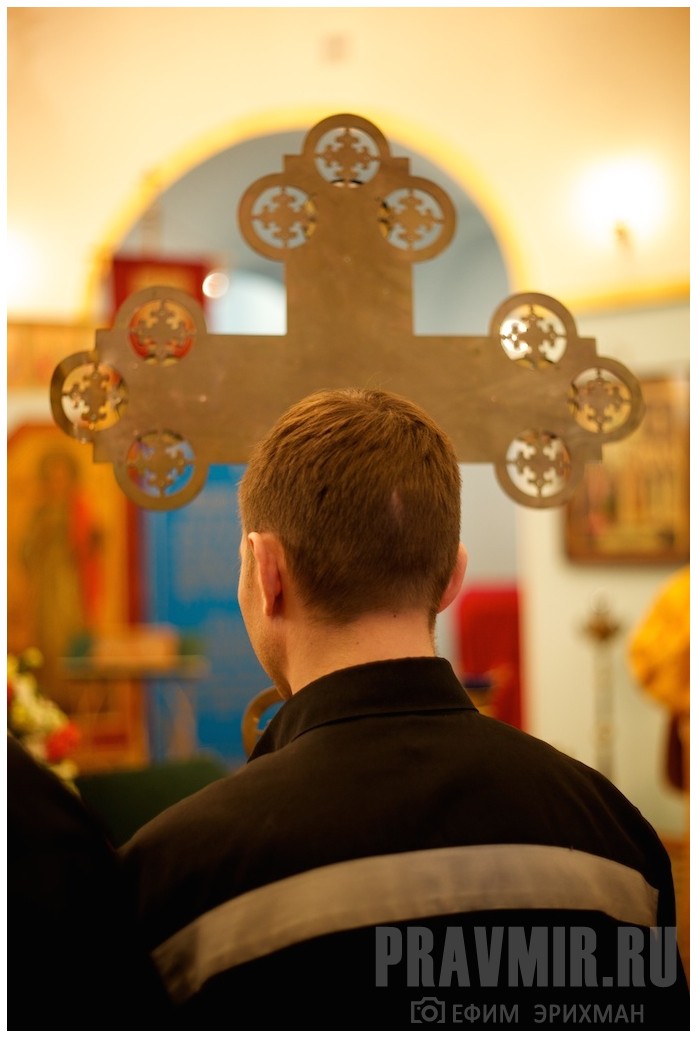

Теперь в храме опять Литургия под Покровом Божьей Матери. В стенах, пропитанных молитвами и стенаниями.

На третьем этаже Саша отводит меня в сторону и, показывая на мутное окно «продола», говорит, что это одна из лучших точек в Бутырке, откуда видно волю. Я сморю на угол серой многоэтажки и небольшую часть унылой улицы под низкими осенними тучами и меня потрясают эти его слова. «Лучшая точка», откуда видно волю! Подумать только. Мы на воле каждый день, мы видим эти улицы, эти многоэтажки, эти машины, деревья, людей бегущих куда-то по своим делам. А здесь — лучшая точка, из которой можно посмотреть на волю. Пожалуй, свобода — это то счастье, которое мы начинаем ценить лишь только тогда, когда теряем.

Ребята из хозотряда общаются с нами, людьми с воли, с особой жадностью — да, именно такое слово я хотела подобрать. Они отвыкают не только от воли, они отвыкают от простого человеческого общения, мы для них почти как с другой планеты, куда доступ для них закрыт. Мы для них — как глоток свежего воздуха из форточки.

После службы в храме Фею окружили со всех сторон осужденные и вели с ней увлеченную беседу. Я смотрела на нее и удивлялась, с каким интересом она с ними, со взрослыми мужиками, общается. Маленькая девочка стала центром внимания. А ведь эти парни для многих — изгои, преступившие закон.

— Мне осталось шесть месяцев и двенадцать дней, — говорит ей один.

— О, вы считаете дни?! — удивляется Фея

— Здесь многие считают, — отвечают ей

— На свободе придется долго привыкать к воле, здесь за тебя все решили, и в это втягиваешься, а там надо решения самим принимать, да и скорость жизни там 4G, — смеются.

Действительно, точное сравнение про скорость. Здесь мне часто говорили о бутырском времени. Оно идет своим совершенно непредсказуемым чередом. Что-что, а спешить оно не собирается точно. Скорость жизни здесь — как если сравнить с самым поганым Интернетом, когда часами не можешь загрузить страницу. Да, нашу жизнь ныне часто сравнивают с Интернетом. Здесь жизнь словно зависает или выдает «ошибку 404». Сами ребята говорят, что каждый день – это день сурка, поэтому многие считают дни до выхода.

Разговор продолжается. Я в нем не участвую, лишь слышу отрывки этой беседы.

— Тюрьму надо принимать, — говорит кто-то.

Я задумываюсь и не понимаю, что значит принимать.

— Это ты можешь принимать, а я ее никогда в себе не приму, — отвечает ему другой парень.

— Ну и зря, легче принять и жить в ней, — слышу ответ.

Здесь я вообще ничего не понимаю. Хочу обдумать эту мысль, отворачиваюсь и смотрю на густую ярко-желтую листву, дрожащую от дождя. Даже странно, что сюда заглядывает солнце, вернее — его свет, и идут дожди.

Потом дочь еще очень долго общалась с одним парнем. Ему тридцать, ей пятнадцать, выглядят оба как подростки. Просто дети. Когда мы уходили, Фея обнялась с ним. Так неожиданно.

— Мама, я нашла себе нового друга, его зовут Леша. С ним очень интересно, не то, что мои друзья из школы. Они такие все добрые, — продолжала рассказывать Дорофея.

Да, люди внешние считают их преступниками. Здесь не хочется так думать. Они — ребята из хозотряда. Я часто замечала, что и наш друг отец Андрей, который окормляет женскую колонию, про осужденных всегда говорит: «девчонки».

«Ребята из колонии передают вам благодарность за книги», — пишет мне одна моя знакомая. Ребята и девчонки – вот так. В тюрьме не говорят «спасибо» — не знаю, почему.

Идем дальше. Открывается одна из кормушек и из нее высовывается любопытная трехцветная кошачья голова, затем появляется обладательница этой головы и руки, которые нежно держат животное. Все в восторге. Кошка, настоящая живая, здесь! Бутырские коты и кошки — это отдельная история. Говорят, их здесь бессчетное количество. Возможно, они сдерживают полчища грызунов, которые приходят из необъятных бутырских подземелий. Их кормят, их особо любят здесь, где так не хватает любви и нежности, где страдания и разлука, где грубость и крики, где любовь с особой силой выплескивается на этих пушистых и теплых тварей.

Тюрьма высасывает силы, я каждый раз чувствую это, когда попадаю в это место. Чувствую тяжелую усталость. Сажусь на подоконник и жадно вдыхаю уличный воздух из приоткрытого окна. Воробей летает по коридору, весело прыгает по полу. Шумно чирикает. Бутырские воробьи, как и кошки, особые звери. Они свободные. Они живут прямо внутри здания, громко чирикают по утрам. Кто-то говорил, что в Бутырке нет птиц, что тяжелая энергетика этого места их отпугивает. Это неправда. Здесь есть птицы, и живут они как внутри, так и снаружи. И сидельцы мне рассказывали, что голубь может спокойно устроиться на ночь спать прямо на подоконнике камеры, и его это нисколько не будет смущать. И голубя не будет никто прогонять. Птицы здесь толстые, особенно воробьи. Для них здесь всегда много еды.

Десять дверей назад в мир. На волю, на свободу. Идем в кафе пить кофе и есть. Голодные с самого утра. На часах четвертый час, уже начинаются скупые осенние сумерки. Мои волосы пахнут тюрьмой. Потухающий день уходит, сменяясь темнотой и зажженными фонарями. Жизнь вновь начинает набирать скорость 4G. Звонит телефон, несколько часов без связи, меня уже обыскались, сыпятся сообщения. Это началась жизнь скоростного интернета.

— Мам, у нас завтрак или обед? -спрашивает дочь с иронией.

— Скорее ранний ужин, — отвечаю ей я. У меня вата в ушах после тюрьмы, не могу привыкнуть, кругом свободные люди — едят, пьют кофе и тычут пальцами в гаджеты. В тюрьме официально нет телефонов. Это зона вне доступа, вне сети, свободы. Вне зоны доступа свободы.

— Тебе понравилось? — спрашиваю я.

— Очень, — отвечает дочь, — мне нравится делать добрые дела, а это настоящее доброе дело.

— Знаешь, почему настоящее? — спрашиваю ее. — Потому что Евангелие ты давно читала, помнишь, «в темнице был и посетили меня», считай, что ты посетила самого Христа.

— А если напечь пирогов на всю тюрьму?- спрашивает она.

— Пирогов там и так хватает, скорее всего, — отвечаю я, — да и не пустят тебя с пирогами.

— Ну, тогда переписать имена тех, кто хочет, что бы за них молились и подать в монастыри?

— Вот это идея, мне нравится, — отвечаю ей, — мне даже в голову такое не пришло. Давай и правда сделаем так!

— Мам, я заметила, что у многих там глаза очень добрые, — произносит дочь с набитым ртом, — а есть злые и холодные, такие красноватые, когда человек злится или гневается.

Тут я вспоминаю свои недавние рассуждения по поводу разбойника благоразумного и того, который похулил Господа. Говорят, по некоторым толкованиям, что нижняя планка Креста — та, которая одним концом смотрит в землю, а другим в небо, символизирует двух разбойников. Одного, который ушел в Небо, и другого, который выбрал ад. Так вот тюрьма — это и есть нижняя планка этого креста. Нижний мир, порог в инферну или в божественные нивы. Стартовая площадка. Место, где человек в страданиях и земных лишениях может сделать свой главный выбор.

«Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева! Да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона да охранит тебя!» Пс (19.1).