Рождение страха

Человеческие младенцы приходят в мир совершенно беспомощными. Мы зависим от ухаживающих за нами не только в плане защиты и удовлетворения физиологических нужд, но и в своем психологическом развитии. В этом наше отличие от других животных. <…>

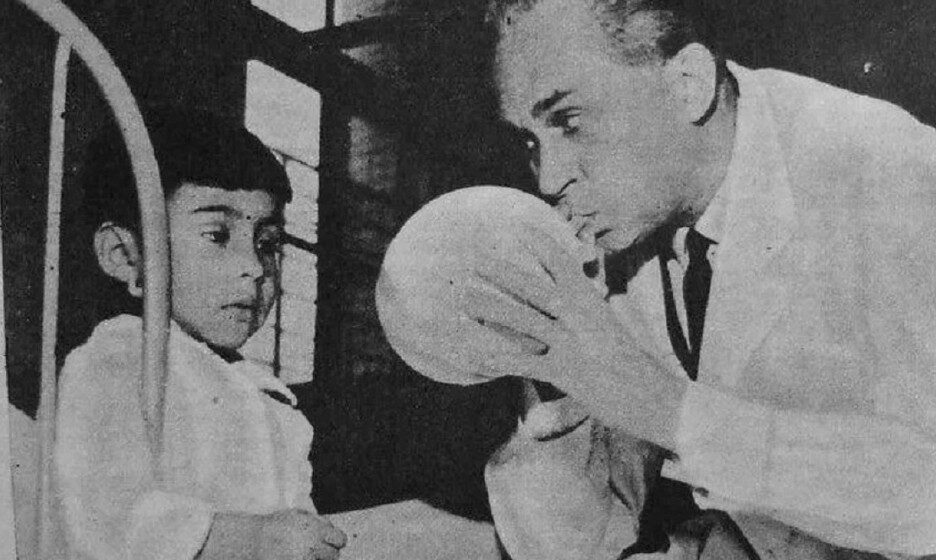

После бомбежек Лондона во Вторую мировую войну множество младенцев и детей постарше остались сиротами и были помещены в лондонскую больницу для подкидышей. В то время там работал австро-американский врач и психоаналитик Рене Шпиц.

Сначала Шпица поразило, какая тишина царила в детской комнате больницы: хотя многочисленные крохи младше одного года были заброшенными и одинокими, никто из них не плакал. Шпиц начал изучать этих детей — и стал первооткрывателем мира детских потребностей и важности материнской любви.

Шпиц понял, что происходит с младенцем, систематически недополучающим любви. Полное пренебрежение, подобное тому, что испытывали эти дети в течение долгих месяцев, превращало их в пустые оболочки человеческих существ. Врач назвал это состояние анаклитической депрессией — депрессией, развивающейся в первый год жизни вследствие разлуки с матерью, дающей младенцу тепло, тактильный контакт, чувство защищенности.

Чтобы лучше понять, что представляли собой эти зачахшие младенцы, советую погуглить видео о Рене Шпице и «младенцах из воспитательного дома». Вы увидите, что жизненная сила в этих маленьких людях отступила в какие-то тайные глубины, оставив на поверхности темноту и запустение. Эти заброшенные младенцы больше не нуждаются во внешнем мире, и никакие усилия извне, кажется, не помогают достучаться до них.

Если мир слишком опасен, единственная реакция — бегство. Если же физически сбежать невозможно, то разве это не чудесно, что наша нервная система находит способ отступить в укрытие при физическом присутствии?

Рене Шпиц. Фото: psicologiaymente.com

С самых первых мгновений жизни наше благополучие находится в чужих руках. Если другие люди не несут нам любовь и заботу, мы глубоко страдаем. На нашу долю выпадает зависимость, от которой нет безопасного избавления. Одно из чудес детского развития — способность детей сохранять настроенность на своих попечителей, что бы с ними ни происходило. Мы не только биологически запрограммированы на поддержание физической близости с теми, кто заботится о нас, — этот аспект мы называем «привязанностью», — человеческая привязанность еще и психологически программирует нас на любовь и доверие к своим родителям.

Если с ребенком на руках у родителя случается что-то «плохое», вина возлагается не на родителя. Детская логика проста: «Если я хороший, мне дают конфетку, а раз не дали, значит, я плохой».

Психоаналитик Рональд Фэйрберн, один из первых последователей Рене Шпица, назвал это нравственной защитой. Дети присваивают родителям нравственное превосходство. Если действия родителя причиняют боль или ребенку не удается получить то, что ему нужно, то он винит в этом не родителя, а себя: «Значит, я этого заслуживаю». Таким образом ребенку удается поддерживать более прочную связь с попечителем.

Принимая «вину» на себя, ребенок закрепляет восприятие родителя как хорошего — ведь это упрощает поддержание связи с ним. Трудно любить плохого родителя. Проще самому быть плохим и любить хорошего.

Я хочу подчеркнуть, что у нас выработались способы поддержания связи даже в случаях, когда родитель чрезвычайно дисфункционален. Это одновременно потрясающе с точки зрения эволюционной инженерии — и крайне печально с человеческой.

Очень часто те, кому следовало бы нас оберегать, становятся для нас самой большой угрозой; детство, призванное быть временем игры, становится идеальной чашкой Петри для выращивания страха.

Игра — это важно

В животном мире между игрой, страхом и витальностью существуют значимые взаимосвязи. Исследования столь различных видов животных, как черепахи и крысы, показывают, что отсутствие игры в жизни животного ставит его благополучие под угрозу. В отношении людей имеются дополнительные свидетельства, что отсутствие или ограничения игры связаны с повышенными уровнями психологической дисфункции. А вглядевшись в факторы, ограничивающие игру, мы обнаруживаем, что первым среди них выступает страх.

Фото: smartparents.sg

В серии исследований ученые рассмотрели предысторию мужчин, отбывающих срок за убийство. Особое внимание привлекли два факта. В группе убийц наблюдалось существенно больше физического насилия, чем в контрольной, — а спутником насилия является страх. Более неожиданным, однако, оказалось поразительное отсутствие в этой группе сообщений об играх в детстве.

Руководитель исследований Стюарт Браун впоследствии узнал о работе приматолога Джейн Гудолл: его заинтриговал отчет о паре шимпанзе Пэшн и Пом, матери и дочери, которые систематически убивали и поедали новорожденных шимпанзе в своей группе. Браун связался с Гудолл, чтобы рассказать о своих результатах. И она сообщила ему, что и Пэшн, и Пом имели равнодушных матерей и в юном возрасте демонстрировали огромную деформацию игрового поведения.

В трактовке этих любопытных открытий нужна максимальная аккуратность. Одно лишь наличие корреляции между отсутствием игры и склонностью к убийству никоим образом не доказывает их причинно-следственной связи. Однако для нас на данный момент полезно отметить важность игры в жизни млекопитающих и далее задуматься о том, что делает игру частью куда более масштабного целого, в рамках которого мы выстраиваем свои отношения со страхом.

Игра и риск

У детенышей большинства животных игра носит преимущественно жестко-контактный характер. Для людей подобные «жестокие» игры лишь один вид из целого широкого спектра игр, включающего и игру с предметами, и символические / фантазийные игры, и потасовки, и игры по правилам.

Под рискованной игрой, связанной с «жестокостью», обычно понимается любая игра, участники которой подходят предельно близко к грани опасности. Именно о таком опыте я говорил во введении, описывая катание на волнах с сыном. Подобные игры часто разделяют на игру с высотой, игру вблизи опасных объектов и игру со скоростью. Мы взбираемся на дерево — до самой тонкой ветки, способной выдержать наш вес, ходим по краю узкого уступа, играем с огнем или максимально разгоняемся на велосипеде под горку и отпускаем руль.

Фото: pexels.com

Исследование этой разновидности игр способствовало пониманию того, как обеспечить безопасность детей, и определило политику в отношении детства. Последние тенденции привели наши семьи и сообщества к резкому сокращению любой деятельности, в которой можно усмотреть потенциальный риск для детей. Во многом это связано с усилившимся надзором — а как мы все знаем из собственного детства, чем больше надзора, тем меньше веселья.

Однако большая безопасность еще и результат изобретения нового снаряжения для уличных игр, где на смену жестким соприкосновениям с металлом и бетоном, как это было в прошлом, пришло упругое покрытие, обеспечивающее более мягкое приземление.

В недавнем исследовании Скотта Кука из Миссурийского университета предпринята попытка проанализировать не только то, что делают дети во время рискованной игры, но и то, что они чувствуют. В этой работе рискованная игра рассматривается, с одной стороны, как результат неадекватной оценки риска, попытка привлечь внимание или импульс самоповреждения. С другой стороны, показано, что она несет развивающий опыт, имеющий эмоциональную и биологическую ценность для растущего ребенка.

Фото: pexels.com

Этот подход подкрепляется исследованием развития нервной системы у детей: обнаружены совершенно определенные области головного мозга, развитие которых стимулируется рискованным поведением. В рискованной игре выделяют важный момент: между безопасностью и опасностью есть грань, вызывающая радость.

Вспомним случай с моим сыном: когда он оглянулся и увидел, что образующаяся волна намного больше шести предыдущих, на которых мы прокатились, он замер. Баланс безопасности и угрозы был нарушен. Им овладел страх, но он его преодолел. К сожалению, волна оказалась слишком большой для него. Единственным способом пережить эту волну было играючи покориться ей.

Страх влияет на игру как ограничитель, и тем не менее опасная игра, игра на грани страха, приносит свою эволюционную производную — радость. Зачем эволюция смешала этот странный коктейль? Для того чтобы помочь нам, научить нас легче справляться со страхом? Это попытка уменьшить наш врожденный ужас, дав нам чувство власти над страхом? Или это ее подарок нам — радость, приходящая, когда удается освободиться от страха?

Подсказку дают наши родичи-животные, точнее то, как они используют жесткие игры-потасовки. Потасовка состоит из валяния, борьбы, укусов и щипков, которые мы наблюдаем у животных, от мышей и щенков до людей. Первые трактовки подобной игры подчеркивали ее ценность как обучающего инструмента. Это модель игрового сражения, своего рода подготовка к реальным битвам.

Сегодняшние интерпретации игровых поединков ставят во главу угла концепцию обучения отношениям. В этих теориях выделяется идея о том, что посредством игры-потасовки животные учатся гибко адаптироваться к непредсказуемым социальным условиям, принимать смену социальных ролей. В смене ролей стресс и страх берутся под контроль в безопасных ситуациях.

Кроме того, социальные роли нанизаны на ось социального доминирования. В игре-потасовке детеныши учатся принимать как подчиненное, так и доминирующее положение. Именно этот последний элемент я считаю самым существенным для понимания связи между рискованной игрой и страхом. Представляется, что в нашем отношении к подчинению есть что-то очень важное — возможно, настолько важное, что это поведение (игра в сфере доминирования и подчинения) встроилось в ДНК млекопитающих, включая нас. Как мы увидим, страх чужого доминирования для особи нашего вида настолько ужасен, что мы готовы на все, чтобы его избежать.