Бомжи и другие обычные люди глазами Елизаветы Глинки

В мае 2012 года Елизавета Петровна Глинка, руководитель Международной общественной организации «Справедливая помощь», награждена орденом Дружбы. Чему можно поучиться у бездомных? Почему людей иногда нужно обманывать? Как объяснить, почему умирают дети? Ответы на эти и другие вопросы знаменитая доктор Лиза ищет в интервью журналу «Фома».

В мае 2012 года Елизавета Петровна Глинка, руководитель Международной общественной организации «Справедливая помощь», награждена орденом Дружбы. Чему можно поучиться у бездомных? Почему людей иногда нужно обманывать? Как объяснить, почему умирают дети? Ответы на эти и другие вопросы знаменитая доктор Лиза ищет в интервью журналу «Фома».

Просто не замечать

«Буквально двадцать минут назад с моста на Земляном валу, около тоннеля, на землю упал человек. Машины впереди нас объезжали его. С моста сверху внимательно смотрели на лежащего в крови живого еще человека. Только двое водителей-очевидцев остановили свои машины и подошли к нему. Мы все — люди. Несчастье может случится с нами и с нашими близким. Давайте будем помогать друг другу, иначе из людей мы превратимся в скотов», — такая запись появилась 14 мая в Живом Журнале Елизаветы Петровны Глинки — доктора Лизы, doctor-liza.livejournal.com.

Мы беседуем в помещении фонда «Справедливая помощь» — в подвале по адресу ул. Пятницкая, д.17/4, стр 1. Сегодня среда — и доктор Лиза со своей командой, как обычно, поедет на Павелецкий вокзал кормить… Хочется по инерции продолжить — «бомжей», кого же еще кормить на вокзале? Но на самом деле не бомжей, а любого, кто придет. А пока доктор Лиза вспоминает увиденное на Земляном валу:

— Это был просто ужас… Но человек все-таки остался жив. Не знаю, как его довезли…

— Вы озаглавили этот пост «Что с нами?». А как Вы сами себе на этот вопрос отвечаете?

— Оскотиниваемся. В результате безразличия — уж не знаю, что его порождает, — потихоньку превращаемся в настоящих скотов. То, что я наблюдала на мосту, — это какой-то страшный цинизм. Как по отношению к окружающим, так и по отношению к самому себе.

Вот вам один пример. Зимой мои бездомные — а многих из тех, кого мы кормим на вокзале, я знаю по именам, — принесли инвалида — беспомощного, грязного, обкаканного. Оказалось, человек после инсульта вообще не разговаривает. «Как вы его донесли», — удивляюсь я. А они отвечают: «На руках. В метро-то нас с ним не пускают…» Вы понимаете? Бомжи на своих руках — от метро «Шаболовская» до метро «Павелецкая» — несли «своего». Спросите обычных людей, кто на такое способен. Думаю, немногие. Получается, что люди неустроенные, нищие и голодные жалеют друг друга больше, чем люди устроенные, обеспеченные и сытые.

— А почему так происходит?

— Бомжи на себе прочувствовали всем известный нравственный принцип: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Конечно, не нужно абсолютизировать: среди бездомных есть разные люди — и психически больные, и просто опустившиеся. Но в большинстве своем бомжи, которые приходят друг другу на помощь, своим примером показывают, какого отношения окружающих им бы хотелось. А как иначе объяснить, что полуголодные раздетые люди, которые едва себя самих-то могут накормить и согреть, приносят к нам на вокзал другого такого же голодного и полураздетого? И приносят на себе…

Мир бездомных — это целое отдельное государство, со своей иерархией, со своими министрами, центром и периферией. Существует одна помойка, которую они между собой называют «морг». Там лежат бомжи с пулевыми ранениями, битые, резаные — те, которые не могут ходить. И бывает, кто-то из «моих» бездомных мне говорит: «Лиза, надо туда идти, один из наших туда попал». И вот мы едем в этот «морг» — и они среди мусорных баков находят «своих».

— Убедительный пример чуткого отношения друг к другу. Только что же тогда делать нам — обустроенным, чтобы тоже чутко друг к другу относиться? Не становиться же бомжами?

— Ну конечно нет! Начать надо, как всегда, с малого — перестать осуждать самих этих бомжей. Перестать их презирать и шпынять. Не пинать ногами и не тушить о них окурки — в прямом и переносном смысле. Кому-то достаточно (и это, возможно, самое лучшее) просто не замечать их. Если способны на большее — дайте им хлеба. Дайте адрес нашего фонда или другого фонда, где таким людям помогают. Но сначала — повторюсь — не осуждайте бездомных. Тогда мы, обустроенные, может быть, сможем не осуждать друг друга.

Мы все рождаемся хорошими

В помещение фонда заходит бабушка — прилично и аккуратно одетая. Только глаза почему-то заплаканные. Охранник сначала не хотел ее пускать — бабушка утверждала, что ей здесь обещали дать приют. Охранник отвечал, что здесь могут дать мыло или лекарства. Бабушка упорствовала. Ситуация решилась, только когда разговор услышала доктор Лиза:

— Да-да, я ее знаю, она правильно пришла.

Охранник просто был не в курсе. Собственно, это его работа — фильтровать посетителей.

А доктор Лиза уже звонит по телефону:

— Мне нужно ее куда-то поселить. Ее выписали из больницы…

— Выгнали, как кошку! — возмущенно восклицает бабушка и смотрит на меня. И у меня возникает ощущение, что в своем несчастии она усматривает лично мою вину…

Но доктор Лиза не реагирует. С такими проблемами она сталкивается каждый день. Она продолжает телефонный разговор:

— Ее юрист совершенно уверен, что, пока она была в больнице, у нее отняли квартиру. Давай поселим ее в… — она называет место и адрес.

Но бабушка слышит ее и явно этим недовольна:

— Нет, туда я не поеду. Не хочу!

Доктору Лизе приходится пойти на хитрость:

— Милая, да я не про Вас говорю. Вы же у меня не одна такая…

Бабушка верит. А что ей остается?

Вопрос решен, и доктор Лиза вспоминает, что дает интервью.

— Вы сказали «мы оскотинились». Для вас это завершившийся процесс? А когда он в таком случае начался?

— По моим ощущениям, лет пять назад. Я тогда работала с бездомными совсем одна. У меня не было ни водителя, ни офиса. Первые три года мы были изгоями — только и слышали нарекания от соседей и знакомых: «Зачем Вы это делаете?» Но знаете, сейчас ситуация заметно улучшается. Я сужу даже не по тому, что в одном только нашем фонде добровольцев стало больше. Что-то массово начало меняться — как ни странно — после летних пожаров 2010 года. Люди вдруг как будто очнулись, увидев этот ужас. Помню, написала в ЖЖ про село Моховое, где выгорело все, кроме одного дома, — и прекрасно понимала, что никакого массового отклика не будет. Ведь массовый отклик бывает, когда кто-то из популярных блогеров делает перепост. Причем написала-то я всего четыре строчки. Но прихожу утром в наш фонд — и вижу, что наше помещение полностью забито тем, что принесли люди. Места свободного на полу не было вообще. Причем, поскольку перепоста не было, значит, все это принесли те самые люди, которые и раньше читали мой ЖЖ, но так массово до этого не откликались. Все произошло как будто на ровном месте.

— Как Вы себе объясняете такую перемену в людях?

— Не представляю, что произошло у людей внутри. Честно говоря, я об этом и не думаю. Если я буду пытаться это анализировать, то когда работать? Это то же самое, что пытаться понять, почему некоторые так враждебно к нашему фонду относятся: если об этом думать, работать некогда. И к тому же мне просто неинтересно. Мне проще встать и продолжать свое дело, не обращая внимания на них. В этом плане я бываю очень холодным человеком.

— Вы делали презентацию своего фонда для журнала «Сноб»…

— Это был проект о роли брендов в нашей жизни. Видимо, меня сочли брендом и попросили за десять минут изложить свою позицию в отношении бездомных людей. Публика состояла из студентов Высшей школы экономики и других людей-брендов.

— Какова была реакция успешных людей на Ваш рассказ о бездомных?

— Они испытали ужас. После моего выступления они просто встали и молча стояли, даже не хлопали. Я сама этого не ожидала. Причем я даже не пыталась их «растрясти». Я довольно-таки холодно рассказала о том, чем мы занимаемся. Это в сотый раз доказывает, что все мы — все до единого —рождаемся хорошими людьми. Плохих людей в природе не существует. Есть люди, которые просто сами от себя это скрыли.

Этот бездомный — тоже чей-то сын

Телефоны доктора Лизы не перестают звонить практически ни на секунду. Поэтому ответы журналисту выходят иногда очень короткими, как будто рублеными. Впрочем, это не значит, что она отвечает, не думая. Наоборот, у доктора Лизы есть удивительная способность моментально и полностью погружаться в любой вопрос, который еще секунду назад ее не касался. Телефонный звонок — и мыслями она уже вся в трубке, окружающего мира не существует. Звонок окончен — она поворачивается и смотрит на тебя с таким доверием, что ты понимаешь: кроме твоего вопроса в данный момент ее вообще ничто не интересует.

Телефоны доктора Лизы не перестают звонить практически ни на секунду. Поэтому ответы журналисту выходят иногда очень короткими, как будто рублеными. Впрочем, это не значит, что она отвечает, не думая. Наоборот, у доктора Лизы есть удивительная способность моментально и полностью погружаться в любой вопрос, который еще секунду назад ее не касался. Телефонный звонок — и мыслями она уже вся в трубке, окружающего мира не существует. Звонок окончен — она поворачивается и смотрит на тебя с таким доверием, что ты понимаешь: кроме твоего вопроса в данный момент ее вообще ничто не интересует.

— Чтобы взяться за такое дело, как помощь бездомным, нужна какая-то внутренняя ценностная мотивация. Какова она у Вас?

— Им больше никто не поможет. Их называют отребьем, отбросами общества и т. д. Они ненужные, лишние люди. Громадная часть населения вообще не считает их за людей. Это моя единственная мотивация. При этом я не смею упрекать тех, кто не любит бомжей. Это вполне понятно: среди моих бездомных есть немало тех, кто буквально потерял физический человеческий облик. Но что я знаю точно: среди них нет ни одного, кто потерял бы облик духовный.

— А как Вы это определяете?

— Они же идут за помощью. Значит, они небезразличны сами себе. Значит, им что-то нужно. К чему-то они стремятся и на что-то надеются. А надежда позволяет человеку оставаться человеком.

— И все-таки увидеть в бомже человека, раз уж такая проблема есть, требует внутреннего усилия. Что Вы делаете?

— Знаете, у меня у самой трое детей. И я вспоминаю, что вот этот бездомный — тоже чей-то сын. Или брат, или отец.

— А сталкиваетесь ли Вы с проблемой «выгорания» — когда приходит разочарование в нужности и полезности своего дела? Это частая проблема для волонтеров…

— Бывают периоды, когда такое возникает. Хочется все бросить, заниматься своими тремя детьми, проводить время с семьей… Но это никогда не связано с бездомными или умирающими пациентами. Это связано с чиновниками. В этом плане выгорание произошло давно и окончательно. Я перестала писать письма в инстанции — кроме каких-то крайних случаев. И как правило, это письма страшно унизительные. Я не понимаю, как в госструктурах, отвечающих за социальные услуги, могут работать люди, которые ненавидят бездомных. В наших государственных приютах больные подразделяются на категории, как куры в магазине: инвалидов кормят три раза в день, какую-то другую группу — два раза, третью группу — один раз. Такого нет ни в одной стране мира!

Но вот в отношении больных и бездомных «выгорания» у меня нет. Я от них не устаю, они меня не отталкивают. Я их люблю, и они меня любят. Бывает только, что я хочу спать… Я нашла такой критерий: пока мне жалко этого человека и я его слушаю и жалею — тогда все еще нормально. Но если мне становится все равно, что он говорит, если я понимаю, что я просто на автомате его перевязываю, но уже не слышу — вот тогда мне надо пойти поспать.

Мама

У Павелецкого вокзала доктора Лизу уже ждут. Здесь знают, что каждую среду в районе пяти она приезжает. Сегодня здесь человек пятьдесят. Это немного, летом всегда приходит меньше, чем зимой. Толпа выстраивается в очередь к грузовику — из него Лиза будет раздавать еду: гречневую кашу в пластиковом контейнере, кусок черного хлеба и чай. Один из помощников доктора Лизы, крепкий большой мужчина по имени Сергей, напоминает собравшимся правила: сначала пропускают женщин, больных и стариков. Получив порцию, можно встать в конец очереди и подойти еще раз. Можно и в третий — пока заготовленная еда не кончится.

Эта очередь ничем не отличается от очереди в магазине или в билетной кассе. В ней присутствует своя этика. Я услышал очень вежливый женский голос:

— Простите, я занимала за молодым человеком.

Есть в очереди и хамство:

— Да перестань толкаться ты!

— А ты помолчи! Ты мне в сыновья годишься!

— Да мне пятьдесят пять лет!

— А мне семьдесят три! Голова седая!

— И что — а у меня лысая!

Но подходя к доктору Лизе, каждый из них — сама учтивость: «Лиза, дай пожалуйста, пластырь, бинты и носки».

Вдруг из очереди слышится:

— Лиза, поздравляем с вручением ордена Дружбы!

— Вы сказали, что мир бездомных — это свое государство. А какова Ваша должность в нем?

— Я мама. Для русских, таджиков, узбеков, украинцев, белорусов и для всех других. Особенно для освободившихся из тюрем. У меня, само собой, нет никакой должности, они просто сами называют меня «мамой».

— Как Вы в таком случае выстраиваете личные отношения с бездомными?

— Очень важный и тонкий вопрос. Дистанцию я держу довольно четко — в том числе и потому, что они сами ее устанавливают. Как бы мы их ни кормили, как бы они ни называли меня «мамой», надо понимать, что в их «государстве» мы все равно всегда останемся чужими. И если для меня сделаны с их стороны какие-то исключения, какие-то поблажки — это не значит, что они считают меня своей. Я это понимаю и ценю их отношение и внимание. Кому-то из них можно стать по-настоящему «своей», но для этого должно что-то случиться. Вот получил человек срок — и пишет с зоны: «Мама, прости! Я не послушал тебя».

Впрочем, я и сама не подпускаю их к себе слишком близко. У меня нет среди них особо любимых, хотя и нелюбимых тоже нет. Раньше особо любимые были — типа «дам две порции не тому, кто самый голодный, а тому, кто больше нравится». Но сейчас не так. В какой-то момент — причем недавно — я поняла, что это неправильно. Потому что бездомным важно чувствовать, что, хотя не все они одинаковы между собой, они все одинаково любимы нами — теми, кто к ним приезжает.

При этом я с ними довольно строга. Но есть вещи, которые я себе в их отношении никогда не позволю. Например, насилие. Я никогда не сдам их в милицию. Я закрою глаза на грубости. Я не замечу, если они что-то у меня украдут. То, что они делают, их выбор.

Доктор Лиза раздает лекарства и одежду. Человек перед ней активно жестикулирует.

— Ты че мне тут гонишь? — слышу я вдруг голос доктора Лизы.

Чтобы быть понятой, нужно перейти на доступный этому человеку язык.

— К чему Вас обязывает статус «мамы»?

— Как минимум выслушать. А максимум — попытаться восстановить документы и вернуть их к нормальной жизни.

В этой очереди очень разные люди. Далеко не все из них похожи на тех, с кем мы привыкли ассоциировать слова «бомж на вокзале». Есть женщина в длинном красном пальто и круглой шапке, у нее красивое, чистое и грустное лицо. А рядом с ней — другая женщина: она одета в грязный свитер и мужские джинсы, лицо у нее красное, а глаза как будто стеклянные. Есть неимоверно худой мужчина азиатской внешности лет тридцати, с веснушками, в красивом строгом костюме, но пиджак надет на майку, а в черных туфлях почему-то не хватает шнурков. Рядом с ним стоит дед с бурым сморщенным лицом. На голове — пучок седых волос, улыбка обнаруживает последний оставшийся зуб.

Каждый из них — индивидуальная история. И свой паек получает каждый — вне зависимости от того, насколько тяжело его положение. Например, веснушчатый мужчина в костюме — это рабочий из Средней Азии, он приехал в Москву зарабатывать деньги для семьи, но фирма неожиданно закрылась, а он остался на улице в своей в общем-то приличной одежде. Он не бомж, но есть ему нечего. А старому деду с одним зубом доктор Лиза в свое время помогла восстановить документы, он мог уехать домой к семье, но решил: «А что я без денег поеду? Заработаю — вот тогда поеду». Нашел в Москве работу — раздает газеты. Домой собирается ехать на Троицу. Он тоже не бомж, а к доктору Лизе ходит кушать, чтобы экономить заработанное и побольше привезти домой.

Есть, конечно, и иждивенцы. Люди, которые знают, что в Москве, перемещаясь между благотворителями — такими, как доктор Лиза, — бездомный может неплохо одеться и кушать каждые два часа. Вероятно, во многом поэтому некоторые участники очереди так неплохо для бездомных выглядят.

— Существует мнение, что бомжей кормить не надо — так у них нет стимула что-то в своей жизни менять, им удобно быть иждивенцами. Что Вы об этом думаете?

— Я знаю одно: попрекать куском хлеба нельзя никого — даже бездомного. Вернее, бездомного в особенности. Надо сделать дело — и забыть об этом. Даже если меня обманывают. Лучше я покормлю того, кто и так не очень голодный, чем случайно откажу тому, кому на самом деле нечего есть.

«Петровна»

— С какой целью Вы летали в Астрахань — когда там голодали оппозиционеры во главе с Олегом Шеиным?

— Тут надо оговориться: я совершенно аполитичный человек. Это мое кредо. Но пришлось выступать переговорщиком между местными властями и голодающими, выносившими тяжелейшие мучения. Мне было совершенно неважно, выиграют эти голодающие суд или нет. У меня была только одна цель — чтобы они перестали голодать и не умерли. Сорок голодающих — это сорок жизней в опасности. Что бы ни говорили журналисты, я знаю, что люди пили только воду и это действительно длилось сорок дней.

Кстати, журналисты меня потрясли. Были среди них те, кто освещал проблему так, как она есть. А были такие, которые звонили мне с одним вопросом: «Скажите, а сколько им осталось?» Это было страшно… А другие делали репортаж под заголовком «Шеин еще ходит»: снимали Шеина, стоящего на ногах. А на самом деле Шеин делал шаг, потом падал, его поднимали — но этого никто не снимал. Что такие люди вообще делают в журналистике?

— И тем не менее, Вы не боялись, что вас будут впутывать в политическую борьбу, когда летели в Астрахань?

— Боялась, но была к этому готова. Перед парламентскими выборами не было ни одной партии, которая не пыталась бы перетянуть меня к себе, кроме ЛДПР. Но мы всем отвечали, что наш фонд — вне политики. В Интернете где-то пишут, что фонд «Справедливая помощь» спонсирует партия «Справедливая Россия», но это абсолютно не соответствует действительности. Потому что с умирающими больными я работаю двадцать лет, из которых последние девять просто лично дружу с Сергеем Мироновым. Когда появился наш фонд, его партии еще даже не существовало.

— А что нужно человеку Вашего уровня — публичному, уважаемому — чтобы, с одной стороны, продолжать делать свое дело, а с другой, оставаться вне политики: то есть не поддерживать кого-то одного и не быть против другого? Ведь нельзя вообще никогда никого не поддерживать?

— Я всегда на стороне слабого — в этой ситуации я поддерживаю того, кто в этом нуждается, а не того, кого я выбрала из своих симпатий. Меня иногда спрашивают, поеду ли я куда-то, если будут голодать единороссы, а не оппозиционеры, как в случае с Шеиным. И я отвечаю: конечно, поеду. Кто бы ни голодал, хоть ЛДПР с коммунистами. Потому что поеду к тому, кому нужна помощь.

Во время выездов на вокзал худая и маленькая доктор Лиза руководит командой из пяти-шести крепких мужиков. «Атаманшу» в ней выдает только то, как ее между собой иногда называют волонтеры — «Петровна»:

— Так, Петровна сказала объяснить этому человеку, как ему найти наш фонд…

Сама Елизавета Петровна умудряется быть жесткой и мягкой одновременно. Жесткой — как, например, хирург во время операции. И мягкой — как учительница, которая верит, когда ученик говорит, что сделал домашнее задание, но забыл тетрадку дома.

— Какие у тебя есть родственники? — спрашивает доктор Лиза очередного подошедшего к ней на вокзале.

— У меня есть ножевое ранение…

— Помню я твое ранение, сама перевязывала. А родственники?

— У меня ранение…

— Так, хорошо, приходи завтра ко мне в фонд. Адрес знаешь, — разговор заканчивается строго. Но вдруг доктор Лиза добавляет: — Эх, горе ты мое…

«Все будет хорошо»?

Очередной телефонный звонок: «Кать, ну хорошо… Я возьму этого ребенка. Давайте только побыстрее его положим… Меня муж из дома выгонит, честное слово… У меня дома уже и так многонациональная армянская семья. А еще воду горячую отключили… Нет, Катя, этого ты себе представить не можешь!»

— В чем особенность работы с малоимущими больными, к которым Вы ездите домой?

— Что касается таких больных, то это не лечение, это чисто уход за умирающими. Я вижу, что они такие же люди, как и я. Отличие между нами одно: я не знаю, когда умру. А они знают.

— В одном своем интервью Вы говорили, что всегда их обманываете — говорите: «Все будет хорошо», хотя Вам точно известно, что все будет плохо. Как Вам с этим живется?

— Тяжело… Сейчас я занимаюсь ребенком, который никогда не поправится. У него порок сердца, несовместимый с жизнью. Сейчас ему год, я знаю с его двух месяцев. Он четвертый раз в Москве. Принято решение об оперативном вмешательстве. Будет сделана паллиативная операция, при которой он проживет чуть дольше. То есть если его не оперировать, шансов у него нет совсем — сто процентов. А если прооперировать — крошечный шанс: шесть десятых процента.

Такие моменты — всегда кризис. С одной стороны, нельзя давить на родителей: «Давайте делать операцию! Есть все показания! Без операции он умрет!» А человек может умереть и на операционном столе, и через секунду после операции, и через десять дней… С другой стороны, ну ведь есть шанс…. Это ужасно тяжело. И я говорила родителям мальчика, что приму любое их решение (и это было искренне), если даже они скажут: «Все, мы сегодня улетаем домой, и если малыш умрет, значит, с этим надо будет смириться». Но они сказали: «Давайте мы дадим ему этот крошечный шанс». И настолько это решение далось тяжело и отцу, и маме ребенка, что я и им тоже не могла не сказать: «Все будет хорошо».

корреспондент меня спрашивает: «А правда ли, что все ваши больные умрут?» А я знаю, что в этот момент у меня в хосписе двенадцать человек, из них восемь в состоянии передвигаться — и все восемь сейчас сидят перед единственным в хосписе телевизором и смотрят на меня в прямом эфире

— Почему Вы считаете, что нельзя не обманывать?

— Потому что нельзя у людей отнимать надежду. Меня этому научил опыт. Когда я открыла хоспис на Украине, мы проводили пресс-конференцию в прямом эфире. И корреспондент меня спрашивает: «А правда ли, что все ваши больные умрут?» А я знаю, что в этот момент у меня в хосписе двенадцать человек, из них восемь в состоянии передвигаться — и все восемь сейчас сидят перед единственным в хосписе телевизором и смотрят на меня в прямом эфире. И вот я думаю, что же мне ответить на вопрос журналиста. С одной стороны, нужно сказать правду — понятно, что в хосписе все умирают. Но с другой стороны, эти самые люди сейчас меня слушают… И я сказала: «Да, они все умрут, но один из них обязательно поправится». Это была чистая ложь. Но на следующий день я приезжаю в хоспис, иду на обход, захожу в палату и пациентка Зинаида Ивановна первым делом прямо из койки мне говорит: «Это Вы про меня вчера сказали, да? Я сразу это поняла. Вы так подмигнули…» Это повторилось восемь раз — в каждой палате с каждым из восьми пациентов, которые были вчера у телевизора.

— Врачей обычно называют циниками за их, как считается, слишком простое отношение к смерти…

— В этом плане у меня полный когнитивный диссонанс. Честно. Я всю жизнь с ним борюсь, и это тяжко… Я ненавижу смерть, она мне отвратительна. Я считаю, мы должны сражаться за каждое мгновение земной жизни, за то, что нам дано на земле. Но в то же время я православный человек и верю, что смерть —это переход в вечную жизнь. То есть в каком-то смысле событие… правильное. Как примирить в себе два этих начала — не знаю… Для себя я определила так: существуют вещи, которые мне либо не дано понять, либо в которые вообще не надо лезть, не надо пытаться своим человеческим разумом их очертить и усвоить. Поэтому есть две темы, которые я никогда не обсуждаю и не считаю нужным рефлексировать — поняла, что до добра меня это не доведет, только больше запутает и запугает. Первая тема — то, о чем я сказала: мое отношение к смерти — негативное, как православная, я неправа и понимаю это, но как это преодолеть — не знаю. А вторая тема — это детская смерть. Я не могу этого понять.

— А вера Вам чем-то помогает?

— Вера учит терпеть, когда видишь эти самые тяжелые смерти. Вот была нормальная семья — и за три месяца в ней остался один человек: раздавленный, подавленный. Я себя убеждаю в том, что так надо — для чего-то. И если мне непонятно, за что и почему с людьми такое происходит, то Богу уж точно это понятно. В этом единственное утешение. И это позволяет не опускать руки и работать дальше. Ведь если бы я могла для себя замысел о другом человеке по полочкам разложить, то какой смысл работать и помогать тем, кто оказался в тяжелой ситуации?

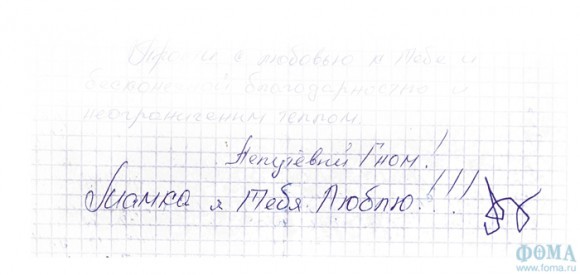

Один из бывших бездомных, которому доктор Лиза помогала, сейчас в тюрьме. Он написал письмо. Правда, сам он полностью безграмотный, поэтому просил соседа записать текст под диктовку. Сосед сначала не хотел. Как пишет осужденный, его пришлось побить, тогда он согласился. Вот отрывки из этого письма:

«Здравствуй Елизавета Петровна!

Мамка, пишет Тебе Гном. С любовью к Тебе и уважением благодарности без границ и бесконечности. Мам, прости меня, что так долго не давал о себе знать, не ругай меня. Просто я залез не туда, куда нужно. Я поднял тему, с которой я к тебе обращался, вернули мои два года и еще год добавили. Я мог бы обратиться к Тебе за помощью, но не стал этого делать, знал, что Ты могла помочь мне, дав своего юриста. Дело завели в Замоскворечье и судили там же. Как ты знаешь, сам я писать не могу, прошу других. В данное время диктую, а сам плачу.

Мам, прости меня, мне самому обидно, столько сил было приложено с твоей стороны, и все напрасно. Не знаю, как быть потом, но без Твоей помощи я не смогу попасть в кардиологический и в Склиф. В данное время нахожусь в краевой больнице для осужденных в г. Красноярске…

Мамуля, еще раз прошу у тебя прощения. В том, что случилось, моей вины нет. Да и что говорить, если захочешь и сама можешь узнать.

Елизавета Петровна, Мамка, как ты знаешь, я всегда Тебя уважал и любил, за твою заботу, неограниченную помощь. Хотелось раскрыть душу больше, но на бумаге это не получится…

Да и что говорить, если ближе и родней Тебя у меня нет, хотя ты и являешься посторонним человеком. Человек с большой буквы.

Мам, не огорчайся, хотя огорчиться Ты огорчишься, что так все наивно и глупо я поступил.

Кроме Тебя, Мам, я ни к кому не могу обратиться.

Прости, с любовью к Тебе и бесконечной благодарностью и неограниченным теплом.

Непутевый Гном!

Мамка, я Тебя Люблю!!!»

Текст Константина Мацана

Фото Владимира ЕШТОКИНА