Духовные упражнения. Выпуск 7. Пост-Модернизм.

В Москву мы ездим через Брянск. Старая брянская дорога. Там стоит знаменитый памятник военным шофёрам. Никогда толком я не видел этот монумент, но всегда отчётливо его слышал. Есть обычай у шофёров, проезжая это место, сигналить в память фронтовых водителей. Такое место не пропустишь, не продремлешь.

— Зачем они это делают? Кому нужен этот неблагозвучный сигнал? Не пустая ли это трата сил, средств и внимания?

— А зачем горят по всей стране вечные огни? Так ли необходимо было бросать на параде 1945 года фашистские знамёна к ступеням мавзолея?

Всё это нужно – и знамёна, и сигналы, и огни. «От избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Там, где человек переживает опыт значительного, опыт глубоко духовный, рождается потребность обратить его в знак.

Значительное должно быть означено.

Однажды я привёз букет цветов на братскую могилу в тихой белорусской деревушке. У нас почти в каждой деревне есть такие места. Много полегло ребят, защищавших Родину от нацистских злодеев. Совершенно незнакомый человек просил отвезти цветы на могилу дедушки. Внук жил далеко, но каждую весну навещал деда, а в тот год сильно заболел, важной даты пропустить не мог, и пришлось ехать мне, гомельскому попу. Многие из тех, кто лежат в этом холмике, были атеистами, и верный потомок героя тоже человек неверующий, но даже атеизм не способен вырвать из области подлинно человеческого, из сферы универсальной духовности.

Ты не веришь в духовный мир, но даже при твоем подчёркнутом материализме, есть нечто, что ты любишь больше жизни, и нечто, что ненавидишь больше смерти. Умереть за правду, за правое дело, отдать жизнь ради справедливости, ради высокой идеи – это духовный опыт, хоть мы и не можем назвать его религиозным.

Что дороже жизни?

Советские дети очень любили балладу Стивенсона «Вересковый мёд». Завораживающие стихи! Жестокий шотландский король захватывает земли сказочных пиктов, истребляя маленький народ полностью. Вместе с пиктами погибает и рецепт вкуснейшего эля из вереска. Но однажды удаётся выследить двоих, последних из выживших, отца и сына, прятавшихся за большим камнем. Их хватают и ведут на пытку, чтобы выведать секрет мёда. Старший, наконец, соглашается открыть тайну, при условии, что сына бросят в море у него на глазах, чтобы не было свидетеля его старческого предательства. Когда мальчика поглотили волны, старик открылся:

— Правду сказал я, шотландцы,

От сына я ждал беды.

Не верил я в стойкость юных,

Не бреющих бороды

А мне костёр не страшен.

Пускай со мной умрёт

Моя святая тайна –

Мой вересковый мёд!

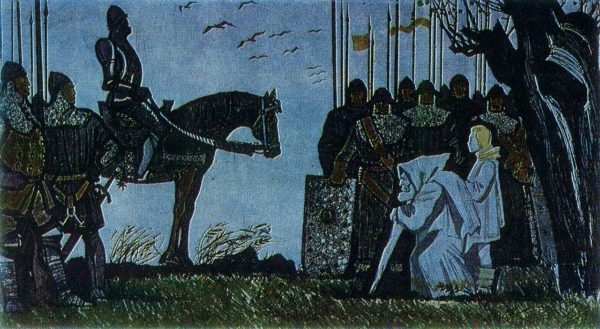

Иллюстрация к балладе «Вересковый мед»

В детстве никому из нас даже на ум не приходило спросить: стоил ли кулинарный рецепт жизни двух последних представителей уникального этноса? Сегодня, когда я разбираю этот текст со студентами, этот вопрос звучит.

Почему? Что случилось? Это поколение менее духовно, менее восприимчиво и чувствительно к вопросам чести, правды, справедливости?

Всё в порядке у наших ребят с духовностью и чувствительностью. Ничем они не хуже нашего поколения, а временами мне кажется, что и лучше. Просто им выпало жить в эпоху постмодернизма.

Оскудевшая современность.

Наконец-то это модное или пост-модное слово появилось у меня перед глазами! Даже как-то дышать стало легче! Постмодернизм термин настолько же популярный, насколько и многозначный. Чтобы понять его значение я не бегу за томиком Деррида или Барта, а открываю Дон Кихота – самую яркую звезду постмодернизма всех веков и народов. Постмодернизм это не исключительная привилегия нашей эпохи. Это явление духовной жизни человека и общества, которое случается с предсказуемой регулярностью. Не мы первые, хотя у всякого поколения есть шанс стать последними.

Постмодернизм – это кризис перепроизводства знаков, синдром культурного самоотравления. Случается этот кризис там, где культурное развитие достигает своего пика и расцвета, так что человек просто тонет в знаках, они умерщвляют в нём силу к жизни, вызывают разочарование и усталость. Нечто подобное я переживаю, когда попадаю в гигантский супермаркет, в котором решительно всё есть. Это изобилие так подавляет меня, что я убегаю из магазина с пустой корзиной.

Разве это плохо, когда всего много, и всё под рукой? Ещё раз: постмодернизм – это кризис перепроизводства знаков. Помните? – Значительное должно быть означено.

А если знаков много, а значительного мало? Если за знаками нет значимого, нет значительного? Если всё это не свидетельства подлинного и непреходящего, а маски, полые внутри? Вот и не удивительно, что приходит кому-то мысль, будто и нет никакого значительного, и все разговоры про справедливость, правду, истину и честь не более чем игра в слова, и всё вокруг – карнавал пустых знаков в утомлённом мире, не знающем ни пороков, ни добродетелей, ни святых, ни злодеев.

Пепел библиотек.

Тот, кто, рискуя здоровьем, читал Петрония или утешался Диогеном Лаэртским, смутно догадывается о подлинных причинах пожара Александрийской библиотеки. Поджигателей, на самом деле, пугало не качество книг, а их количество. Дон Кихот – это продукт книг, человек, который превратил себя в бесконечную игру цитат, зеркальную комнату с бесконечным числом отражений. Не случайно на подвиги выходит не славный рыцарь, а немощный старик – скудость значительного при навязчивой претензии знака.

Пост – это скудость, оскудение. Конечно, это не имеет никакого отношение ни к семантике, ни к этимологии слова «постмодернизм», но мне слышится в этом названии усталость от пустоты и изобилия знаков, за которыми нет значительного, оскудение духа. Люди ждут героев и подвижников, а вместо них скачут безумные старики на древних клячах. Потому главная эмоция постмодерна – ирония, она помогает справиться с этим морем масок, не захлебнуться в нём.

— Но какое всё это имеет отношение к духовной жизни христианина?

— А разве верующие живут в каком-то ином мире? Разве нас, современных христиан, не захлестнуло море знаков, за которыми нет значительного?

Недавно я выбежал в испуге из большого православного магазина в Москве. Повторилась паника супермаркета. Много! Очень много! Это хорошо и радостно, что издано столько книг, что доступны издания на разных языках, но как нам с этим справиться? Как пережить доступность и изобилие святынь, золото храмов и роскошь иконостасов? Нет ли здесь постмодернистской диспропорции между знаком и значительным?

После очередного книжного приступа доктор приказал слугам Дон Кихота заложить кирпичами дверь в библиотеку. Когда «доблестный рыцарь» пришёл в себя, он по привычке стал искать заветную комнату с книгами. Вместо двери – гладкая стена, оклеенная свежими обоями.

— Где вход?

— Куда?

— В библиотеку.

— Какая библиотека? Не было тут никакой библиотеки. Придумали тоже!

Надо ли и нам сжигать библиотеки и раздать церковные богатства нищим? Это исключительная мера, тем более, что у неё есть авторские права. Некто Иуда Симонов Искариот, человек гибкого ума и нерастраченных талантов, был возмущён поступком бедной женщины, выплеснувшей целый алавастр драгоценного мира на ноги Спасителя.

— Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? (Ин 12:5).

Полезное и рационально обоснованное предложение. Но Христос принял сторону женщины, оправдал её правоту. Никакой постмодернизм, никакое обнищавшее героизмом время не отберёт у человека право на широкий и бескорыстный жест, который идёт от избытка сердца. Был бы этот избыток! Оскудевшую современность не спасёшь заколачиванием библиотек. Надо давать место поступку, подвигу и героизму, даже в малом, даже в обыденном, не боясь насмешек и желчной иронии. А потому в романтике Дон Кихота больше правды, чем в рационализме Иуды.