В России эта иконография была известна как «Умиление», однако это не совсем точный перевод греческого наименования. К этому иконографическому типу принадлежит целый ряд чтимых икон: Владимирская, Донская, Толгская, Игоревская, Феодоровская, Почаевская.

Надписание «Елеуса» появляется на византийских иконах Богоматери Одигитрии уже в IX–X веках. Композиция Елеусы, в которой Младенец прижимается щекой к щеке Богородицы, вероятно, выделилась из более древней иконографии «Одигитрия» в послеиконоборческий период.

Одно из первых, дошедших до наших дней изображений, где Матерь Божия и Богомладенец изображены во взаимном ласкании, – это фреска скальной церкви Токали килисе, датируемая X веком. Широкое распространение такая иконография получает в XI веке.

Основная тема иконографии Богоматери «Елеуса» – тема любви – раскрывается в различных аспектах. С одной стороны, вполне очевидна тема материнской любви, нежности Пречистой Девы к Своему Сыну; с другой стороны, присутствует тема будущих страданий Богомладенца, Крестной жертвы как высшего выражения любви Бога к человечеству.

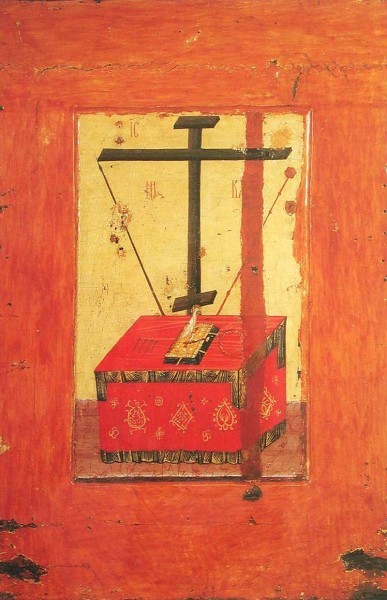

Неслучайно на обороте одной из самых почитаемых на Руси икон, Владимирской, изображены Престол уготованный (Этимасия) и орудия страстей. Лицевая и оборотная сторона иконы передают единое догматическое содержание: указывающие на грядущие страдания Господа Крест и орудия страстей «разъясняют» молящемуся скорбный оттенок образа Богородицы.

Престол и орудия страстей. Оборот иконы «Богоматерь Владимирская». Москва. Нач. XV в.(?) ГТГ, Москва

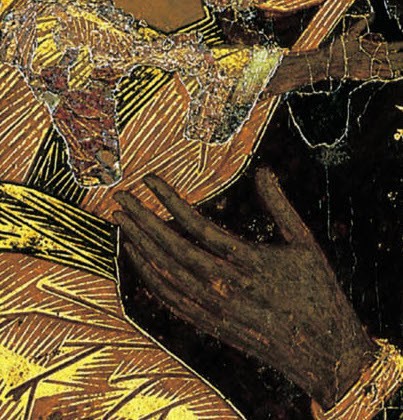

Владимирская икона, привезенная в Киев около 1130 года из Византии, на Руси неоднократно поновлялась. От первоначальной живописи сохранились лики Богоматери и Младенца, часть Его правой руки и кисть левой, а также небольшие фрагменты синего чепца и темно-красного мафория Девы, часть охряного хитона Христа и виднеющаяся из-под него рубашка.

Несложно заметить следы некоторых поновлений: ниже плеча Младенца видны кончики двух пальцев левой руки Богородицы – это слой живописи, нанесенный при первом поновлении, проведенном еще в первой половине XIII века. Само же изображение левой руки, как и многие другие фрагменты живописи, относится к третьему поновлению, которое произошло в 1514 году во время работ по украшению Успенского собора Московского Кремля.

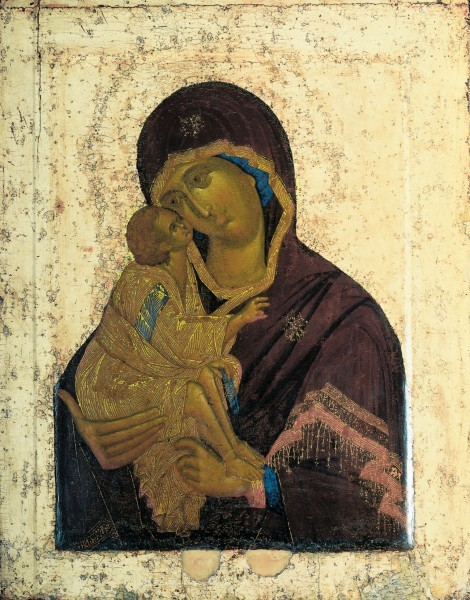

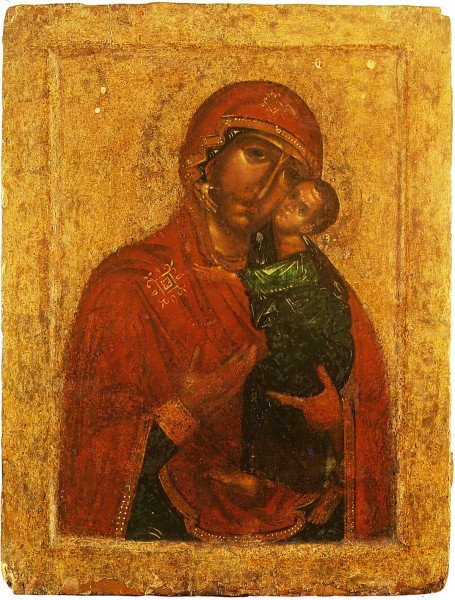

Удивительный по красоте и уровню духовного созерцания список с Владимирской иконы был создан преподобным Андреем Рублевым. Поскольку византийскую чудотворную икону перевозили из Владимира в Москву и обратно, список заменял собой древний образ как в московском Успенском соборе, так и в Успенском соборе во Владимире.

Андрей Рублев (?). Богоматерь Владимирская. Кон.XIV — нач.XV в. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей заповедник

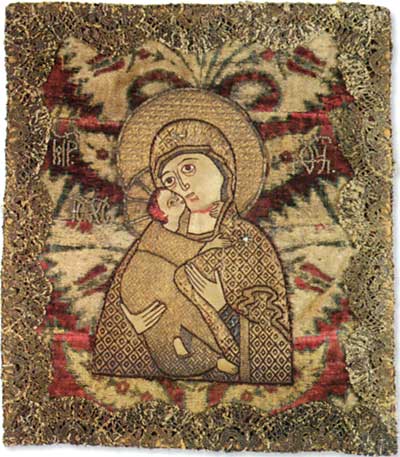

Кратким вариантом Владимирской иконы может быть назван извод «Богоматерь Игоревская», представляющий собой оплечное изображение.

На образах, принадлежащих к иконографии «Елеуса», Младенец может быть изображен как слева, так и справа от Богородицы. Например, на чудотворной Толгской иконе Он изображен с правой стороны. Особенностью этой иконы является положение фигуры Богомладенца, словно шагающего по коленям Матери.

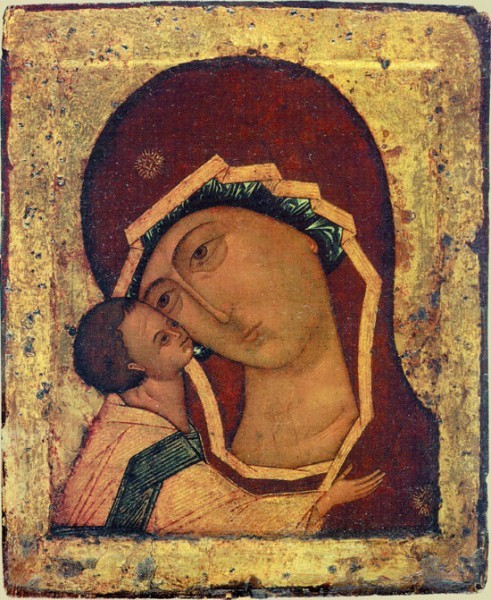

Богоматерь Толгская. Ярославль. XIV в. Ярославский художественный музей; сейчас в Толгском монастыре

Одним из многочисленных вариантов иконографии «Елеуса» является прославленная чудесами Донская икона, написанная, как считают специалисты, Феофаном Греком. Отличительная черта этого образа – обнаженные до колен ноги Младенца, опирающиеся на кисть руки Пречистой Девы.

Богоматерь Владимирская. Середина XVI в. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей заповедник

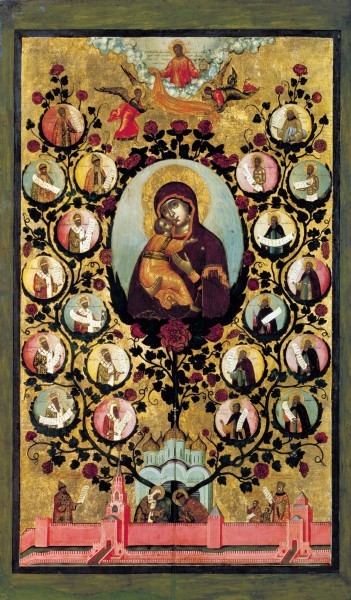

Прокопий Чирин. Богоматерь Умиление Владимирская, с праздниками и святыми. Строгановская школа. Нач.XVII в. Русский музей, Спб.

Медный образок «Богоматерь Владимирская». 2-ая половина XIX в. Центральный музей древнерусского искусства им.Андрея Рублева, Москва