Я расскажу эту историю так, как помню. Для меня она особенна тем, что я получил ее от человека, лично пережившего все это. К тому же мало людей, знакомых с этой темой вообще. Много лет история просидела у меня в голове, постепенно забываясь, до тех пор, пока я не рассказал ее к слову за столом в трапезной храма Всемилостивого Спаса, и отец Александр Ильяшенко вдруг сказал мне:

– Сергей Анатольевич, очень интересно! Запишите, и мы поместим на портале «Правмир». Живая и яркая история.

– Конечно, живая и яркая, – подтвердил я, – если, услышав почти сорок лет назад, я помню ее до сих пор!

***

Нуждается в пояснении, откуда я взял сам рассказ, я, человек послевоенный и русский.

Летом 1976 года, устроив жену с ребенком на снятой под Москвой в Переделкино даче, я уехал на турбазу в Ленинградскую область, и там серьезно заболел. Я не знал, что мне делать, т.к. по состоянию не мог никуда ехать, да и ходить не мог. Молодые мужчина и женщина, брат и сестра, с которыми я познакомился тут же на турбазе, прежде совершенно для меня незнакомые люди, предложили поехать к ним домой в Ленинград, чтобы там лечиться и отлеживаться. Я согласился. Не без труда им удалось отвезти меня в Ленинград – и вот я оказался в небольшой квартире, где и провел больше месяца.

Воспитанный в детстве по-советски, и усвоив, что «все люди – братья», я был безразличен к национальному вопросу вообще, и к еврейскому в частности. Правда, незадолго до того я впервые вступил на почву «национальных тем»: доморощенно, из личных рассуждений, и из чтения, как ни странно, Освальда Шпенглера, я пришел к каким-то идеям типа «славянофильства» или «русофильства», доморощенным на все сто процентов, т.к. об историческом славянофильстве, и обо всем том, сколько переломано копий на почве национального вопроса, я не знал ровно ничего (и даже не слышал!). К тому времени я не сделал еще и свой первый шаг в церковь – до него предстояло три года.

И вот в то лето я сначала близко познакомился с двумя молодыми евреями, Эллой и Арнольдом, сестрой и братом, а затем и впервые оказался в еврейской семье. Даже сам факт еврейства моих новых друзей я осознал на турбазе не сразу, но лишь после восклицания одного стороннего человека: «Вот уж никогда не думал, что окажусь в еврейской компании!» Я пожал плечами.

Помню и свое недоумение, когда на турбазе Элла, рассказывая о себе и своих планах, заметила, между прочем, что не знает, будет ли иметь мужа, но ребенка хочет и будет иметь непременно – от еврея, или от русского, но ребенок будет. И, смеясь, добавила: «Если рожу от русского, родители меня, конечно, за это выгонят из дома!»

И я в своем невежестве стал выяснять: а за что же, собственно, выгонят? Русский ли, еврей или татарин – не все ли равно? Элла мне объяснить не смогла или не захотела. «Ну, в общем, – подумал я, – у ее родителей есть какой-то национальный предрассудок», – и больше не возвращался к этой мысли. Будучи технарем, я плохо знал историю, и не имел ни малейшего понятия о том, в какой мере могут различаться между собой самосознания различных народов, и что возможно и самосознание исключительное, как народа особого, избранного… Все это было напрочь вне меня.

Итак, Арнольд и Элла, видя мое скверное состояние, привезли меня к себе домой в Ленинград, и я прожил в их квартире более месяца. Там я познакомился и с их родителями, больше с матерью, Фаиной Ионовной, и немного с отцом, Львом Ароновичем (он жил на даче, и лишь раз или два приезжал в город). И вот эти родители Эллы и Арнольда, которые, как я думал из предыдущего, должны быть погружены в «национальные предрассудки», обошлись со мной очень милостиво. Я был принят, точно я был их родственник, или еще более: точно я был член их семьи!

В Москве меня ждала семья, к которой я хотел и не мог добраться по моему состоянию. Я не собирался задерживаться в Ленинграде, мои хозяева, наверное, тоже ждали, когда же я уеду, потому что я их стеснял. И я жил у них не день, не два, не неделю даже, а больше месяца, и не помню случая, чтобы мне намекнули: не пора ли и честь знать? Семья простая, образование старших не достигало средней школы, сын, правда, кончил корабельный институт. Добавлю: я оказался на их шее еще и почти без денег, потому что ехал отдыхать по путевке, лишнего не имел, а что имел, уже прожил. И поэтому я оказался на иждивении людей, меня приютивших. Позже и билет в Москву они купили мне на свои деньги, и уже из Москвы я выслал им, что задолжал.

И вот тогда-то от Фаины Ионовны я и узнал ее историю. И история жизни, не всей, а той, что была у моей хозяйки во время войны в Минском гетто, рассказывалась за чашками чая, при свете лампы, на фоне уюта и покоя 1976 года. Но все в ней вопиюще противоречило и уюту, и покою, и чаю, и спокойному мирному тону Фаины Ионовны. Контраст этот производил на меня ошеломляющее впечатление.

В начале лета 1941 года Фаина Ионовна поехала к родителям в Минск, а муж остался в Ленинграде. И в это время началась война. Мужа призвали в советскую армию, и он отправился на фронт, где и воевал до сорок пятого, но жив остался. А Фаина Ионовна с детьми уехать из Минска не успела. И вместе с родителями, многочисленными родственниками и знакомыми она оказалась в Минском гетто.

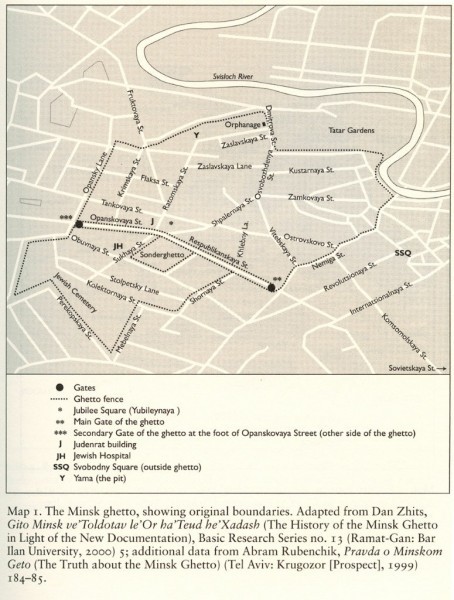

Гетто представляло часть города, оцепленную колючей проволокой, отгороженную от других частей, и охраняемую. В ней скучено было большое количество евреев, целыми семьями. В границах зоны они могли более-менее свободно передвигаться. Они жили в каких-то, как я понимаю, не бараках, а в домах (этой части города). Но выйти из зоны они не могли, и все поголовно подлежали уничтожению – однако не сразу, а постепенно, в «плановом порядке». И поскольку они должны быть все уничтожены, им сохранили их советские паспорта. Русским и белорусам в Минске немцы меняли документы на оккупационные (сказала Фаина Ионовна), а евреям в гетто – нет: не было нужды.

Уничтожение пленников гетто совершалось несколькими способами. Могли, например, схватить какое-то количество людей на улице или в домах, бараках, – запланированное, учетное число – и затем конвоировать к месту уничтожения. Но могли организовать и «плановые погромы» (целые побоища), совершенно неожиданные для заключенных в гетто. В этом случае уничтожение предоставлялось полицаям из местных: оккупационные власти провоцировали их «искать и убивать», разрешали само это безнаказанное уничтожение. Убийцам ставили водку и еду. Такой погром мог идти день, а мог и два, и три…

И вот однажды сама Фаина Ионовна среди других была схвачена немцами для уничтожения. Это был именно не «погром», а плановое, учетное уничтожение. Ее втолкнули в общую толпу в несколько десятков, может быть, в сотню или две, человек и повели. И это были первые попавшиеся на улице, не списочные, не определенные какие-то, а просто кто не успел спрятаться. И никого больше брать в тот день уже не предполагалось, число было набрано, план выполнен. И это знали не только немцы, но и «насельники» гетто, потому что не первый раз, но регулярно проводились такие процедуры.

Потому, пока людей хватали – все прятались, когда же схватили, сколько требовалось и повели, и опасность исчезла, все вылезли из тайников, сбежались на улицу, по которой уводили конвоируемых, чтобы докричаться, проститься, напутствовать: там мать, отец, муж, сестра, жена, дочь, брат… Кричали и те, и другие, сбежавшиеся и уводимые: весть быстро разнеслась, дошла до друзей, родственников, многие прибежали. К схваченным родных из толпы с обочины не подпускали, и приходилось кричать через головы конвоиров. Сама Фаина Ионовна шла не одна: в гетто с нею были и сын, и дочь, оба крошечные, и вот с кем-то из них на руках она и была схвачена, так теперь и шла с ним умирать.

И вот в тот момент сквозь толпу сбежавшихся, прощавшихся прорвалась вдруг мать Фаины, и прямо к офицеру, который командовал: сама выталкивает Фаину, указывает на нее офицеру, и – бух перед ним на колени, и на ломаном немецком (они все уже немного освоили немецкий), кричит:

– Герр офицер! Герр офицер! Вам все равно кого вести, Вам важно число: возьмите вместо нее – меня! Она молодая, у нее ребенок, а я уже старая. Я встану вместо нее!

А офицеру что? – Ему и правда нужно лишь число. Он пожал плечами: становись!

И тут Фаина Ионовна, рассказывавшая мне все это за чаем среди покоя и мира далекого 1976 года, прервала рассказ, взглянула мне в глаза, и сказала:

– Сережа! Страшно купить свою жизнь такой ценой! Ведь это же мать! Но я вышла из строя, а она встала на мое место, и ее со всеми увели.

Я вернулась домой с мыслью: всё, у меня больше нет мамы… Вдруг, вечером поздно, она возвращается! Что такое? Оказывается, пока их вели – а идти надо было через всю зону, и шли медленно, с остановками, еще и толпу надо было отгонять – кончилось рабочее время в пункте уничтожения, куда их вели. Опоздали, время вышло, а немцы – народ пунктуальный, перерабатывать лишнее никто не хотел. Говорят:

– Все! Все! Кончили работать! Приводите завтра!

Что ж, завтра, так завтра: но где же держать ночь такое количество людей? И их надо еще сторожить! Вот какая проблема! Проще всех отпустить по домам, а завтра набрать новых – также с улицы!

Их и отпустили, и мать вернулась. Вот был праздник!

(Но мать еще погибнет через несколько месяцев в том же лагере – из гетто она не выйдет, как и многие другие родственники и друзья Фаины.)

Однажды забрали для уничтожения брата Фаины. В этот раз брали почему-то только мужчин. Их отвели в отгороженное охраняемое место, и назавтра должны были уничтожить. И опять жены, сестры, матери, другие родственницы и знакомые сбежались туда, просили пустить проститься с их мужчинами. Может, что и предлагали охранникам ценное – только им разрешили: женщин пропустили внутрь.

Прибежала и жена брата, и тоже упросила, чтобы ее пустили внутрь. Когда же она подбежала к мужу, тот говорит скорым шепотом: «Быстро! Раздевайся, снимай платье, давай мне!» Она платье скинула, сама набросила что-то свое и чужое, платье надел брат Фаины, на голову платок… Так они и вышли вдвоем, и брат вернулся! (Он останется жив, выберется из гетто, доживет до Победы.)

И Фаина Ионовна, говоря все это, вновь прервала наше чаепитие, и сказала:

– Сережа, когда он вернулся, и рассказал, как все было, мы так веселились! Ты не представляешь, как мы хохотали, что удалось обмануть немцев!

Они хохотали! Меня тогда это поразило, что они могли веселиться в этом ужасе, зная, что все равно все пойдут под уничтожение: сегодня, завтра, через месяц! И я впервые подумал: «Какой сильный народ!»

Однажды Фаину не отпустили вечером с работы: «Хозяин всех нас запер, и продержал три дня». Днем работали, а ночью, запертые, спали, и что происходило на «воле» (т.е. на основной территории гетто), не знали, ни с кем из знакомых, родных связи не было. Когда же их дня через три отпустили, и они вернулись к себе, узнали: в их отсутствие был погром: выставили чуть ли не прямо на улицы бочки с водкой, пустили полицаев-убийц, не немцев, а местных, сотрудничавших с властями, и дали им разрешение: пить, есть и убивать. Фаина Ионовна предполагала, что хозяин, для которого они работали, откуда-то узнал о готовящемся погроме и продержал их: ему нужны были работники, а они могли быть убиты.

Во время погрома погибла ее мать, погибли оба ее младенца, сын и дочь.

На случай подобного события евреи гетто оборудовали некоторые дома специальными укрытиями – ложными стенами, перегородками, отделявшими основное помещение от маленького закутка, в котором можно было спрятаться, или скрытыми, замаскированными подвалами. В эти места в момент погрома набивалось множество людей. И если побоище длилось три дня, все три дня безвылазно они стояли там, прижавшись друг к другу, и когда в барак заглядывали полицаи, затаивали дыхание: ни единого шороха. Убийцы находили кого-то в некоторых домах или бараках, а кто-то спасался: в этот раз спасался, чтобы, возможно, погибнуть в следующий раз.

Когда начался тот погром, о котором узнала Фаина, вернувшись через три дня, все попрятались в свои убежища: и мать, и дети, и родные, и друзья – все затаились, вместе или врозь. Убийцы в поисках жертв рыскали по баракам. Заглянули они и в барак, в котором пряталась мать Фаины с ее детьми (отец оказался в другом месте). Барак был пуст, и полицаи собирались уходить – и тут за ложной стеной (или подвале) заплакал ребенок. Он-то и выдал всех. Мать застрелили, а ребенка Фаины, взяв за ноги, разбили головой об стену.

Вот тогда-то отец Фаины и тронулся головой. Он хотел отомстить убийцам, а убийцами для него были все немцы, не только полицаи, участвовавшие в погроме. С момента трагической смерти жены и внуков, отомстить, убить немца, вернее, немецкого офицера, стало постоянной мыслью отца, навязчивой идеей. Отговорить его было невозможно. В гетто никто не должен был иметь оружия. Отец сделал себе нож, клинок. Он прятал нож, иногда ходил с ним, выжидая случай «убить фашиста». Он был уже не молод (ему было, наверное, лет пятьдесят пять), не ловок. При попытке убить (никого не убив), был застрелен.

Так Фаина Ионовна последовательно лишилась в зоне почти всех, кто был с нею. А потом она бежала. Бежала внезапно, без подготовки, секундным импульсом.

Время от времени ту или иную группу выводили для работ в город, за пределы зоны. Водили, конечно, под конвоем. Повели и в тот день. На пустыре, рядом с местом, где работали, был мужской туалет – деревянный домик.

Вот кончены работы, всех строят вести в зону, всех считают. По счету привели, по счету уведут, по счету примут в зоне. Пересчитали: все.

И в этот момент что-то произошло, что-то отвлекло офицера и конвой. Секунда-две, когда на заключенных не смотрят. Никто не смотрит на них!

И девушка, соседка Фаины, Дина, толкнула ее, и глазами кинула на мужской туалет (он – в шаге-двух), и чуть слышно: «Бежим!» И обе заскочили в домик. И мальчик лет тринадцати, стоявший рядом, тоже заскочил.

И никто из конвоя не увидел! А если увидели свои, зонные – не выдали, смолчали. И если это было так, то это их подвиг, потому что за бегство одних казнили других.

Заскочили трое в туалет: «Сердце колотилось – грудь разорвется! Стоим и слушаем: что там?» А снаружи тихо. Команда прозвучала, шаги – и стихло. Выглянули – пусто. Ушли, не заметив их бегства.

На пустыре никого, но пустырь в городе, и в нем полно немцев, и пока не выйдут из города, и пока не достигнут леса, говорить о бегстве рано.

Главной в их группе сама собой стала Дина. Девушка осмотрела других, привела в порядок (насколько могла) себя, попросила других осмотреть ее. Прикрыли платками то в их одеждах, что могло выдать в них евреек из гетто: все они были с метками, без опознавательных знаков в гетто ходить было запрещено.

Едва отошли от пустыря – как нависла опасность. Навстречу по улице показались два немецких офицера, разговаривают между собой, их, беглецов, издали уже видят: не спрячешься, и бежать поздно. «Идемте навстречу!» – это Дина, и первая, подняв голову, успокаивая свою походку, шагнула навстречу офицерам и, приблизившись, кивнула им, и по-немецки (она знала язык) поздоровалась с ними. Ближайший взглянул на нее, секунду помедлил… и, кивнув в ответ, – прошел мимо (и его товарищ с ним). Офицеры прошли, а беглянки и мальчик долго и переживали, и смеялись происшедшему: им еще предстояло «посмеяться» не раз в то бегство.

Шли ночь, но так медленно, стараясь не встречать никого, что не очень далеко и ушли. Из города не вышли, но оказались в пригороде, и спрятались на день в огородах. Следующую ночь опять шли, и опять днем прятались, и снова шли ночь. И все никак не могли покинуть пригороды Минска.

Наконец, вышли из города, поле, и лес был уже рядом – по другую сторону железной дороги. И тут появился поезд. Их маленькая группа с приближением поезда залегла в траву. Но поезд не проехал мимо, он затормозил и остановился буквально в пятидесяти шагах от них. Выскочил офицер и закричал: «Schiessen!» (стрелять, застрелить). По его команде из всех вагонов посыпались немецкие солдаты… Беглецы лежали в траве, в ужасе вжавшись в землю: целый состав фашистов против них троих: мальчика и двух молодых женщин! Рассказывая мне эту ситуацию, Фаина Ионовна засмеялась:

– Нам и в голову не пришло, что безумие думать, чтобы из-за нас остановили поезд, и на нас троих был направлен целый состав немецких солдат! Но от страха мы именно так думали: конечно же, это облава против нас! Сейчас нас убьют!

Однако немецкие солдаты, выскочив из вагона, тотчас начали, далеко не отходя, опорожняться в траву, кто по большой нужде, кто по малой. И, закончив свои дела, побежали снова в вагоны, вскочили, поезд тронулся, и скоро беглецы остались одни.

– Как же мы смеялись, Сережа! Оказалось, офицер кричал вовсе не «Schiessen!» («стрелять!»), а «Scheissen!» – «срать!» (что солдаты тотчас и исполнили). Вы не представляете, как мы хохотали! Мы не могли двигаться от хохота – и от пережитого страха! Мы валялись по земле!

Наконец, они вышли в лес, и теперь искали партизан: быть с партизанами им казалось самым безопасным. Но когда встретили, чуть вновь не погибли. Теперь беглецов хотел убить командир той партизанской группы, на которую они наткнулись. Когда командир взялся за оружие и поднял его, Дина бросилась на землю, на колени, и, разорвав ворот своей кофты, закричала:

– Стреляй! Стреляй! Убей! Фашисты убивали в гетто, не убили – ты убей! Стреляй же!

И еще что-то кричала нелицеприятное. И он не выстрелил. Более того, поднял свою группу, и увел с этого места. И, уходя, обернулся и прокричал, чтобы они не шли вслед, и что если увидит их еще раз, убьет непременно!

Беглецы попали-таки в партизанский отряд, который их принял. Там, в отряде, Фаина Ионовна прожила достаточно долго и как-то участвовала в партизанской жизни, потому что имела награды.

Когда окончилась война, они с мужем встретились. И уже после войны у них снова родилось двое детей, мальчик и девочка: Элеонора и Арнольд, которых я и встретил на турбазе.