— Из-за пандемии коронавируса все напряженно ждут, что обучение станет дистанционным. Не пугает ли вас перспектива, что мы все окажемся в виртуальной реальности?

— Вряд ли могут пугать перспективы, которые не реальны. В нашей стране, как и в других, представление о том, что кому-то только стоит провалиться в онлайн и он никогда уже не вынырнет обратно в офлайн, относится к разряду легенд.

Скажу просто: когда у человека две руки, а ему говорят, мол, пользуйтесь только одной, он не воспримет это адекватно, огорчится. Точно так же сегодня у человечества в сфере образования немало рук. Одна из них — это онлайн, а другая — офлайн.

И поэтому в самое ближайшее время мы окажемся в ином мире. Его я жестко называю «мир смешанного образования». Подчеркиваю, не «смешанного обучения», как одной из технологий, а «смешанного образования», напрямую связанного с трансформацией реальности. Эта установка эволюционно более выигрышна, чем образование только офлайн или онлайн.

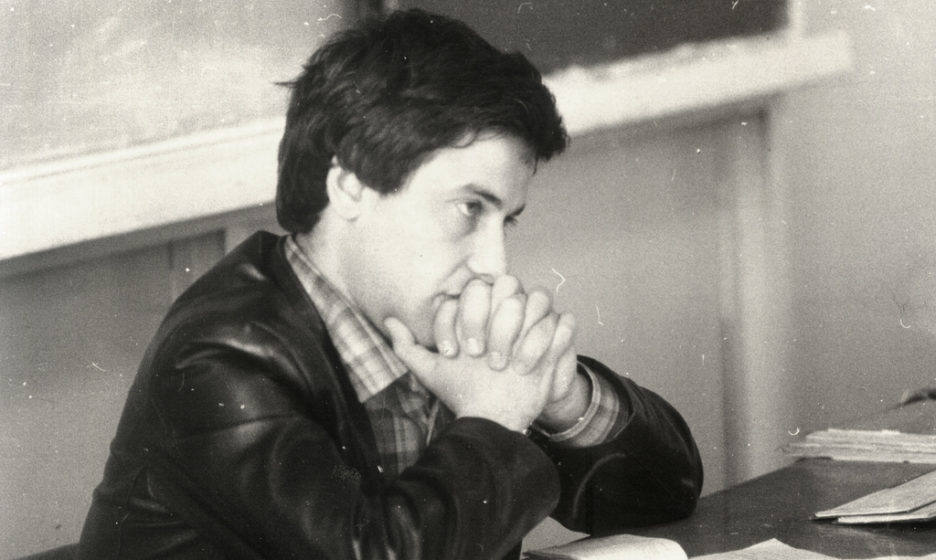

Профессор Александр Асмолов

У Толкиена есть книга, которая называется «Хоббит, или Туда и обратно». У юного поколения возникает возможность подобно главному герою Бильбо Бэггинсу бродить туда и обратно. И как бы они ни любили жизнь в сети, все равно эта виртуальная жизнь так или иначе пересекается со многими вызовами реальной жизни.

— При этом отзывы о той виртуальной учебной жизни, в которой пришлось существовать ученикам и учителям последние три месяца, очень разные. Одни говорят: «Все плохо, это недоучеба какая-то», а другие: «Мы вообще разницы не почувствовали». Каковы ваши ощущения преподавателя? Что говорят студенты?

— Со студентами (в большей мере, чем с преподавателями) происходили очень любопытные вещи. Обычно ты входишь в зал — а я вхожу в аудиторию факультета психологии МГУ уже 50 лет подряд — и смотришь, сколько пришло человек. Обычно их примерно одинаковое количество.

Сейчас же, когда мы начали «zoom’иться», то я вдруг с удивлением обнаружил, что студентов больше, чем обычно в офлайне. И они задают необычные вопросы. Я говорю: «Что-то раньше, когда мы с вами встречались, я не слышал этих вопросов». «А мы из петербургского университета, — отвечают, — нам дали ссылку, и мы зашли на вашу лекцию».

То есть появилось открытое образовательное пространство, open space, которого раньше не было. И для студентов — цифровых аборигенов, в отличие от меня, который скорее относится к числу цифровых мигрантов — эта реальность куда более адекватна.

— Со студентами более-менее понятно, а вот родители будущих первоклашек в сильном напряжении. Никто не может представить себе дистанционный первый класс: «А как же линейка? А банты? А шары? А выход к доске? А побегать на переменке?» Ребенку все это действительно нужно?

— Знаете, каждый раз, когда мы задаем этот очень мудрый вопрос: «А нужно ли это ребенку», — мы попадаем в ловушку. Ведь то, что нужно ребенку, часто озвучиваем мы, а он кивает головой, соглашаясь или не соглашаясь. Но это всегда большой секрет. И мы очень часто, занимая позицию гиперопеки, начинаем думать, что ребенок за нас должен прожить ту же жизнь, которую прожили мы. Но он живет свою жизнь.

Ваш вопрос очень серьезный. Мы всегда, я повторяю, хотим, чтобы наши дети были нам подобны. И это правильно, поскольку без этого мы не будем понимать друг друга и пространство различий будет таким, что и ценностный, и цифровой разрыв разбросит поколения в разные стороны. Но одновременно с пространством различий есть и пространство сходств. И когда вы говорите о своем ребенке: «Он мне подобен, он во многом принимает то, что я делаю, и разделяет то, о чем я мечтаю, но он у меня бесподобен», вы тем самым подчеркиваете, что он вас удивил, что он пошел своим путем и преподносит вам самые разные сюрпризы.

Это относится и к 1 сентября. Как обещал министр просвещения Сергей Кравцов, этот день будет реальностью не сетевой, а данной нам в ощущениях в буквальном смысле слова. То есть будут и цветы, и первая учительница, и линейка. Вернее, скажем с осторожностью: «Все эти моменты могут быть» (Сергей Кравцов сказал, что школьная линейка в 2020 году пройдет «немножко в другом формате. — Прим. ред.).

Если вы встретите человека, который скажет: «Мне известна динамика пандемии на 29-31 августа», можете посмотреть на него с психотерапевтической грустью.

Потому что все, что он скажет, будет на самом деле полным искажением реальности. Мы не можем предугадать, что будет. Но есть ритм десятилетий. Его и утвердил еще раз министр просвещения, как носитель нормального консерватизма в мире образования. А образование, слава Богу, это одна из самых консервативных систем на земле.

А если в семье один мобильный на всех?

— Допустим, в регионах с 1 сентября действительно начнется эксперимент по дистанционному образованию, как нам обещают. А если в семье двое-трое школьников, достаток невысокий и на всех один компьютер? А еще с детьми сидеть некому, потому что родители «зашиваются» на работе? Кто должен помочь в этой ситуации?

— Вы затронули вопрос из сферы, я бы сказал, антропологии обыденной жизни. Никуда мы не денемся от того, что семьи имеют разные возможности. В ситуации пандемии мы столкнулись с тем, что наибольшая нагрузка легла на плечи родителей учеников начальной школы. В дополнение ко всем заботам родительства, им еще пришлось почти на полную ставку вкалывать педагогами. Но и этого мало.

Если, допустим, у меня один ребенок в пятом классе, а другой во втором, и они разрываются между разными айпадами, планшетами и компьютерами, так это еще счастливая семья. А если в семье один компьютер на всех, или даже — довожу до крайности — один мобильный телефон на всех? Таким образом, мы получаем подножку от современной цивилизации. И не одну.

То, что порой казалось избыточностью и некоторой роскошью, стало необходимым, как воздух. Надо сделать так, чтобы государство продумало, в буквальном смысле слова, алгоритм обеспечения каждой семьи техникой для электронного обучения. Если государство эту задачу не решит, мы столкнемся с тем, что имеем в реальности, как в целом в стране, так и в образовании — огромное социальное неравенство и отсутствие социальной справедливости.

Образование — особенно сегодня — ключевой фактор трех процессов.

Один из них называется «социальный лифт»: благодаря качественному образованию ваш первоклассник может стать президентом страны.

Или предпочтет быть лучшим в мире укротителем животных или великим путешественником. Не забывайте, у нас и у наших детей разные модели успеха.

Другой — «социальный миксер», когда благодаря образованию смешиваются разные слои. Но есть еще и третий процесс, наиболее грустный — «социальный колодец», когда из-за некачественного образования человек лишается шансов на успех и на развитие в социальной жизни. Это самая горькая и самая трагичная ситуация.

— Если школьники все же вернутся в классы, то их ждет жизнь по предписаниям Роспотребнадзора. Никаких перемен, никаких контактов с учениками из других классов, сидеть в одном кабинете. А как же общение?

— Общение — одна из ключевых вещей. Сейчас наши дети оказались в ситуации сетевого общения. Общение в сети — оно особое, быстрое, там возникает огромное количество новых явлений. Когда преподаватель плохой, то ученик четвертого класса может сказать: «Да ну его! Я его забаню». И будет заниматься своими делами. То есть мы должны понять, что в интернете появилось иное общение на ином языке. Вместе с тем никто не отменяет того, что называют общением face to face, лицом к лицу. Оно будет всегда, просто в других формах.

Эволюция не выбирает узкоколеек, она выигрывает, когда идет смешанными путями. Поэтому новые и старые, привычные для нас формы общения, будут сосуществовать. Ситуация общения расширится, а не схлопнется.

Мы имеем подобного рода примеры в истории культуры. Вы знаете, что на смену немому кино пришло звуковое. И уникальные актеры, которые владели навыком общения без речи, то есть тем, что мы, психологи, называем невербальной коммуникацией, стали невероятно важными и нужными.

Посмотрите, какая невербалика царит сегодня, как мы общаемся разными знаками. Нужно понимать, что наступает новый эволюционный этап в развитии человечества. Сейчас произойдет серьезнейший скачок. Как иногда пишут, мы переходим от эпохи Гутенберга к эпохе Цукерберга.

Александр Асмолов

— Ну да, при этом сверхзвезда немого кинематографа Макс Линдер не смог вписаться в новый мир и покончил с собой. А Чарли Чаплин в уже звуковом фильме «Огни рампы» фактически признался, что оказался за бортом новой киноиндустрии.

— Скачок всегда сулит огромное количество рисков. В том числе и антропологических. Ломки человеческих судеб не избежать. Что произошло с монахами, когда появился печатный станок? Они перестали быть только летописцами и многие лишились работы. Это происходит из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие.

Когда появляется новая технология, ее объявляют решением всех проблем человечества. Поэтому я с иронией отношусь к тем коллегам, которые говорят о том, что придет искусственный разум и машинное обучение и для одних наступит эпоха всемирного счастья, а для других — всемирного несчастья.

И советую в этой связи почаще перечитывать произведение одного из самых моих любимых писателей — «Сказку о рыбаке и рыбке».

Мы часто относимся к искусственному интеллекту, как к золотой рыбке, которая исполнит все наши желания.

Вы же помните судьбу старухи, которая осталась у разбитого корыта? Психологически эта сказка о неадекватном уровне притязаний. По сути дела, именно это у нас происходит с технологиями.

Возвращаясь к вашему вопросу, хочу напомнить эпизод из фильма «Москва слезам не верит», когда герой восклицает: «Какое там радио! Будет только телевидение». Мы с вами живем в 2020 году. Сбылся ли его прогноз? Такова же судьба любых технологий.

Сегодня есть и учебник, и книга, и невербальное общение, и общение лицом к лицу. Поэтому очень многие страшилки нашего времени говорят о том, что мир трансформируется и надо так или иначе быть готовым к изменениям. Отсюда ключевая задача школы — подготовка ребенка к изменениям. Если мы не сделаем этого, мы проиграем.

Скоромыслие — это дорога в никуда

— А давайте представим такую ситуацию. Сентябрь 2020 года, школа. В первом классе больше 30 человек. Соблюдаются все предписания Роспотребнадзора. Вот гиперактивный мальчик Петя, ему энергию некуда девать. А вот девочка Маша: и так всего боится, а тут совсем замкнулась. Полкласса еще толком читать не умеет. А молоденькая Марьиванна растерялась, она только после педвуза. И что делать?

— Не бывает средней температуры по больнице и стандартных рецептов в образовании. Когда мы имеем дело с талантливым педагогом, мастером душеведения, который сумеет помочь ученику почувствовать себя личностью, то все получится, какие бы ни были на его пути трудности.

В школе, где царит человеческий смысл и человеческий дух, той девочке, у которой, на нашем языке психологов, интроверсия, то есть склонность замыкаться в себе, настоящий педагог поможет найти те формы активности, в которых она будет королевой. При интроверсии, например, не нужно спешить.

Я с грустью отношусь к таким новациям, как скорость чтения. Не люблю скоромыслия. История древнего мира четко показывает, что это дорога в никуда.

Вопрос заключается в том, как нам подготовить такого настоящего, талантливого педагога. И вот здесь мы расшибаемся о сопромат педвузов. Сегодня школы опередили педвузы по своему развитию. Потому что школы постоянно имеют дело с разгневанными родителями и с задающими вопросы учениками. А педвузы как были башней из слоновой кости, так и остались. Они готовят учителей, которые могли бы работать в середине позапрошлого века. И это беда. Наши дети становятся другими.

Хотим, чтобы нашей стране было счастье? Тогда нам надо начинать с создания учителя, который поможет нашим детям и нашим родителям.

Александр Асмолов

— А вот так называемые liberal arts, «свободные искусства», могли бы помочь студентам педвузов стать учителями нового формата? И может ли такая организация преподавания стать мейнстримом в российских школах?

— В российские школы liberal arts потихоньку приходят. Для меня за этим направлением образования стоит прежде всего возможность выбора. Когда мы занимаемся свободными искусствами — а к ним я отношу и математику — мы тем самым даем людям культуру. Школа должна быть школой диалога культур. Именно этому наиболее способствуют liberal arts.

На сегодняшний день только в ряде педвузов начинают осторожно прикасаться к этим направлениям. Подобного рода направление создано в СПбГУ, очень интересное направление подготовки в стиле liberal arts существует в Академии госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), мой коллега, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Реморенко делает на этом особый акцент. То есть движение идет.

Но движение это пока не стало движухой, извините за каламбур. В государственном уровне все упирается в рефлексию трагедии педвузов в России. Я всегда повторяю, что один из моих друзей, поэт Наум Коржавин в свое время сказал: «Смерть Советского Союза готовится в педагогических университетах». По большому счету, он оказался прав. Не хочется говорить о грустном, но если мы не решим эту проблему, то скоро столкнемся с чудовищным феноменом люмпенизации учительства. И тогда уже будет не до свободных искусств.

— Ну тогда, может быть, Бог с ней, с этой школой? Может быть, домашнее образование — наше все? Вон сколько великих его получили — Бах, Моцарт, Лермонтов, Тютчев, Эдисон, Ампер и далее по списку.

— Школа перестала быть единственным монопольным источником социализации детей. Она никогда в полной мере не была таковым, но играла доминирующую роль. Сегодня появляется огромное количество источников ращения детей. И многие родители выбирают семейное образование как форму воспитания своих чад. И за этим своя правда. Если родители осмелятся и будут способны дать своим детям качественное образование, то — вперед и с песней.

Но школа — это не только трансляция знаний. Школа — это место, где встречаются поколения, это место диалога учителей, детей и родителей, детей друг с другом.

Так исторически сложилось, что без школы возможности общения в культуре начальной школы, в подростковой среде уменьшаются.

Другие пространства для общения подростков друг с другом, общение в подростковых субкультурах ведет к тому, что школа перестанет… да нет, уже перестала быть единственным транслятором в мире социализации. Но вместе с тем есть школы, в которые очень хочется приходить. Даже выпускникам, которые закончили их 15–20 лет назад.

Детство — это сама жизнь

— В одной из передач вы сказали: «Мне никогда не хотелось быть взрослым». Так и не стали? Это трудно — не предать ребенка в себе?

— У всех подобного рода ощущения детскости разные. Вы говорите своей любимой: «Дитя мое» и при этом смотрите на ее седые волосы. И для вас она все равно ваше дитя. В каждом из нас живет и не перестает жить ребенок. У ребенка меньше стереотипов и больше чувствительности к разнообразию жизни.

Поэтому я внутренне трагедийно огорчаюсь, когда говорят, что детство — это подготовка к взрослой жизни. Нет, детство — это сама жизнь. Жизнь, которая не кончается никогда. Поэтому мы так или иначе не только родом из детства — традиционная формулировка, — но мы остаемся в детстве и видим его ценность и важность для развития.

Александр Асмолов

Это одна из причин, почему Януш Корчак, гений на все времена, написал книжку «Когда я снова стану маленьким». Это одна из причин, почему так здорово было в детстве и так не хочется, даже когда тебе за 70, признавать свое чувство взрослости. Хотя за этим иногда стоит мечта о том, что рядом с тобой есть родители, которые не просто отвечают за тебя, а любят тебя так, как не любил тебя никто.

Слово «родители» в данном случае я употребляю в символическом смысле. Друзья, родители, значимые другие. Когда они видят в тебе ребенка и принимают в тебе ребенка, их общение с тобой складывается совершенно другим узором, оно по-иному вышивается.

— А о чем в 1972 году мечтал выпускник факультета психологии МГУ Александр Асмолов?

— В 1972 году со мной произошла позитивно травмировавшая меня история. Она имеет отношение к теме «Мои любимые учителя». Один из них, Александр Романович Лурия, попросил меня передать рукопись книги супруге Льва Семеновича Выготского. И мы должны были встретиться где-то в скверике. Когда она договаривалась с Александром Романовичем о встрече со мной, у них состоялся такой диалог:

— А как же я его узнаю? — спросила вдова Выготского, имея в виду меня.

— Ну, ты же молодого Леву помнишь? — ответил Лурия, имея в виду Льва Выготского.

Я всегда мечтал, чтобы идеи моих учителей сделали психологию такой наукой, которая была бы душеведением. Я всегда мечтал, чтобы психология была не психологией психики, а психологией души. И это, по большому счету, сбывается. Психология как наука о конструировании миров, психология, которая стала реальностью, это одно из тех дел, которое я делал, делаю и, пока будут силы, буду продолжать делать.

В 1982 году я выпустил маленькую статью в МК, которая называлась «Психолог в Советском Союзе как улыбка Чеширского Кота». Улыбка есть, а кота нет. То, что мне удалось сконструировать вместе с моими замечательными коллегами практическую психологию образования в СССР и России, то, что появились психологи, как мастера по поддержке индивидуальности и разнообразия, пусть даже их мало, — вот об этом мечталось.

Ну и, конечно, всякий выпускник факультета психологии в 1972 году мечтал, что он станет немного Выготским, немного Лурией, немного Канеманом. Время идет, прошли годы, в следующем году мне будет 72. И я задаю себе вопрос: насколько много — или не много — удалось сделать? И, как это ни парадоксально, обдумывая этот вопрос, чувствую себя спокойно.

Александр Асмолов

— До сих пор в обыденном сознании психология — это что-то оттуда, из благополучной западной жизни. Чем психология была в СССР? Какое будущее ждало дипломированного советского психолога?

— Психология в Советском Союзе проходила разные этапы развития. Для интеллектуалов, не холодных, а осознающих, что нет ничего более важного в мире, чем понимание законов поведения разных сложных систем, психология всегда была наукой об изменчивости. Равно как и генетика. А науки об изменчивости гасятся тоталитарными системами. И психологию, и генетику нещадно давили, при всем их различии.

Психология в Советском Союзе имела разные, очень мощные научные школы. Как бы ни было ей тяжело, она пробивалась через асфальт времени. Она пережила этап репрессированной науки. Но то, что делали советские психологи, дало удивительные возможности, благодаря чему сегодня мы признаны во всем мире. Например, в основе многих лучших школьных практик, которые распространены в США или Финляндии, лежат идеи как раз советской психологии.

— С 1992 по 1998 год вы были заместителем министра образования России. Расскажите о победах и поражениях на этом посту.

— И того, и другого хватало. На галеру государственного образования по просьбе главы Государственного комитета СССР по народному образованию Геннадия Алексеевича Ягодина я пришел в 1988 году, в июне месяце. Он предложил мне приложить усилия к тому, чтобы в стране появилась практическая психология образования. Удалось ли мне это? Да, удалось. Хотел ли я, чтобы она была более действенной и эффективной, чтобы профессиональный уровень психологов был выше, чтобы от иных психологов не хотелось бежать? Конечно.

Александр Асмолов в качестве главного психолога гособразвания СССР с руководителем госкомитета образования СССР Геннадием Ягодиным

Вторая моя победа заключается в том, что образование России сегодня говорит языком вариативного образования. Приятно сознавать, что ты предложил миру свой язык и свою терминологию — «вариативное образование», «развитие по индивидуальным траекториям каждого ученика» и так далее.

Я очень позитивно отношусь к периоду с 1992 по 1998 годы, который многие называют смутным временем. Потому что у учителей были возможности новаций. При отсутствии возможностей финансовых. Иными словами, кто бы что ни говорил об этом времени, это было время, которое дало трансформацию системы образования в России. И если в этом есть хоть малая толика моих заслуг, то я просто счастлив.

Теперь о поражениях. Романтическая иллюзия, что можно изменить образование России, не изменив систему России как тоталитарную, у меня теперь окончательно рухнула. Я до сих пор надеюсь, что образование ведет за собой развитие страны. Но вместе с тем моя мечта о том, чтобы Россия перешла от культуры полезности к культуре достоинства, пока не сбывается. Поэтому сделать так, чтобы образование стало самой ценностной сферой, чтобы учитель, как и врач, стал человеком с самым высоким статусом в стране, чтобы, говоря образно, перед учителем, врачом и священником при встрече снимали шляпу, этого сделать не удалось.

С гендиректором министерста образования Израиля Звулуном Орлевом (начало 90-х)

— Наткнулся в интернете на статью с заголовком «Как асмоловы добивают наше образование». Как вам такое? Приходилось ли сталкиваться с конструктивной критикой ваших идей и действий?

— Конструктивной критики было немало. Она идет и сейчас, когда мы вместе с Александром Адамским, Артемом Соловейчиком и многими другими моими коллегами разрабатываем стандарты вариативного образования. Эта работа всегда вызывает критику. Потому что многие, кто занимается проблемами образования, любят петь соло. Хоровые песни о развитии будущего образования получаются плохо.

У меня своеобразное отношение к тем интернет-изданиям, которые говорят, что «асмоловы» разрушили образование России. Конечно, читать это обидно, и больно, и горько. Хотя, когда они совсем перебирают через край, это сперва вызывает оторопь, а потом улыбку. Так, один из этих так называемых критиков сказал, что я являюсь лидером — тут, конечно, мне польстило слово «лидер» — либерал-фашизма и социал-дарвинизма в России. А потом написал, что Асмолов все это задумывал, когда еще общался с Бухариным. Правда, по ряду причин, вам понятных, с Бухариным мне встречаться не доводилось.

Этих людей я считаю фанатиками, они нападают на «асмоловых», а реально за этими нападениями стоит разрушение будущего наших детей. Они хотят, чтобы мир был неизменен, чтобы он был таким, каким был миллионы лет назад. Может быть, это и не плохо, но, с другой стороны, получился бы какой-то «День сурка». В своей воинственности эти люди так хотят жить в прошлом, что, я думаю, у них это получится. Как я к ним отношусь? Я отношусь к ним психотерапевтически. Я сочувствую им. Потому что, как сказано в известном вам произведении: «Прости им, ибо не ведают, что творят».

Забыл дома телефон, а кажется, что отрезали руку

— В последнее время все чаще приходится слышать из уст старших обидное «инфантил» в адрес младших. Вечная проблема отцов и детей? Или тотальная виртуализация реальности вывела эту проблему на новый уровень?

— Что такое инфантильность? Это бегство от принятия решения. И когда сегодня говорят об инфантильности, то на самом деле, как и во все времена, это связано с феноменом бегства от ответственности. Ребенок говорит: «А что вы меня просите это сделать? Я не могу, я еще маленький».

С инфантильностью также связан феномен схлопывания перспектив. Когда ты начинаешь жить своим счастливым детским днем. Даже появился такой термин — перспективоцид, то есть то, что убивает перспективы, по аналогии с суицидом. И в ситуации пандемии риски перспективоцида для человека усилились. Вот тут и происходит бегство в инфантильность. Потому что пока ты инфантил, у тебя все равно есть будущее. И виртуализация реальности влияет на эти процессы. У ребенка возникает эффект обратимости. Как в компьютерной игре: он может выиграть, а если проиграл — может переиграть.

Один из рисков виртуальной реальности — когда вы отдаете гаджетам возможность принятия решения за себя и тем самым разучиваете свой разум. Когда вместо того, чтобы посчитать 6х9 в уме, вы делаете это на компьютере и тем самым растренировываете свою голову. Это опасное явление.

В итоге возникает еще большая беспомощность: без наших виртуальных помощников мы оказываемся в ситуации социальной асфиксии. Возникает феномен фантомных болей: когда вы забыли дома телефон, вам становится так нехорошо, будто у вас отрезали руку. Целый ряд моих коллег-психологов считает, что подобного рода деградация уже наступает. Но виновны в этом не машины и гаджеты, а мы сами.

Александр Асмолов

— За последние 15–20 лет интернет открыл невиданные ранее возможности в области коммуникации и образования. Онлайн-семинары, курсы, лекции, целые образовательные платформы… С появлением всего этого человек, как личность, больше приобрел или потерял? Мы стали ближе друг другу?

— Не знаю весов в истории человечества, которые бы точно взвесили наши выигрыши и проигрыши. Как мы уже говорили, технологии приносят новую реальность и новые изменения. И то, что приносит в нашу жизнь интернет, искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение, такого не было никогда. Почему? Потому что они обладают тем эффектом, над которым не задумывались их создатели. Это эффект Пигмалиона. Что-то сотворил, а вместе с тем не знаю — что?

Ключевая характеристика этих технологий — они дают намного больше степеней свободы. Ручкой вы можете что-то написать. Ну, в крайнем случае, если на вас кто-то нападет в темном переулке, можете использовать ее для самообороны. Таким образом, мы имеем два способа использования.

Сколько способов использования у IT-технологий? Мало кто знает. Таким образом, порождение непредсказуемого — еще одна ключевая характеристика IT-технологий. Они стали не инструментальными, техническими новациями, а социальными, изменяющими образ жизни человечества.

И говоря на языке эволюционистов, создание этих технологий привело к тому, что мы оказались в ситуации скачка развития вида homo sapiens. Что будет? Не скажет ли сегодняшнее подрастающее поколение, что мы нашли пропавшее звено между обезьяной и человеком и это звено — вы, наши родители? Покажет время.

Выигрывают те, кто готов рисковать

— Именно поэтому многие так боятся «цифры»? Пугающая непредсказуемость?

— Абсолютно так. Страх войти в открытую дверь. Непредсказуемость и порождение большей неопределенности. И вместо того, чтобы работать с этой непредсказуемостью и использовать ее как ресурс развития, мы начинаем от нее бежать, как бежим от изменений.

Мы боимся своей преадаптации, а она готовит нас к будущему и к работе с этими технологиями. Мы начинаем ограничивать интернет, мы начинаем видеть в технологиях то, что приведет к тотальному контролю, но, повторюсь, не технологии виноваты в появлении «Большого брата», а мы с вами, люди.

— Поколения советских и российских школьников знают фразу «Рожденный ползать летать не может». Как с этой хрестоматийной фразой соотносится ваша установка «Я пришел в этот мир, чтобы его изменить»? Способность изменять мир — это для всех?

— Слово «всех» — очень сложное слово. Я всегда повторяю, что преадаптация индивида есть цена за развитие вида. Когда вы рискуете, когда вы ведете себя как трикстер, как шут, как Петр Чаадаев, как Андрей Дмитриевич Сахаров, или Януш Корчак или Виктор Франкл, вы платите своей жизнью, своей теорией, своей идеологией за то, чтобы человечество стало лучше.

Я не столь наивен, чтобы утверждать, что у всех это проявляется, как у Чаадаева (он же Чацкий из «Горя от ума») или как у Дон Кихота. Но пока есть такие герои, мы убеждаемся, что в непредсказуемых ситуациях выигрывают те, кто готов рисковать. Те, кто в непредсказуемых ситуациях бегут от риска — проигрывают.

Поэтому эволюционная стратегия ставки на непредсказуемость — это выигрышная стратегия.

Потому что прогресс на этой планете – это рост разнообразия.

— «Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» — это ваши слова. Как вам кажется, молодому человеку XXI века, который родился и вырос в новой постсоветской России, легче стать личностью и отстоять свою индивидуальность, чем его сверстнику 40–50–60 лет назад?

— Аркадий Стругацкий написал книгу «Трудно быть Богом». А моя любимая формула звучит так: «Трудно быть человеком». В любое время.

У новых поколений намного больше возможностей, чем было у нас. Новое поколение, которое очень ясно говорит о России, я называю ненаучным термином «непоротое поколение». Когда появляется такое поколение, в котором тебя не обзывают тунеядцем, как некогда обзывали Бродского за то, что он осмелился написать «Пилигримов» и многие другие свои стихи, то это поколение имеет больше шансов, чем наше. В том числе и благодаря тому, что происходит в мире сегодня. Но ведь одно дело — иметь шансы, другое дело — воспользоваться ими.

У меня есть утопичная гипотеза, которой я пока еще ни с кем не делился. Полушутка-полуправда. Есть два направления изменения истории. Одно называется «бомбизм», а другое — «бардизм».

«Бомбизм» — это когда Желябов, который «Перовской не дал всласть поспать», берет бомбу, думая, что если «весь мир до основания мы разрушим», то тем самым его спасем.

А «бардизм» — это уникальное, свободное движение таких людей, как Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор. Людей, которые жили по принципу, как говорила Анна Андреевна Ахматова, «внутренней эмиграции» на российских кухнях и у костра, где создавали то, что Юрий Лотман называл «лабораторией жизни», то есть пространство свободного развития. Никто не понимает, что не было бы никакой перестройки, если бы не они.

«Мы — поименно — вспомним всех, // Кто поднял руку!..» — пел Галич о Пастернаке, которого уничтожали за «Доктора Живаго». Я не могу вам ответить на вопрос, не поднимут ли сегодняшние двадцатилетки руку, когда им скажут, что надо осудить Пастернака или Андрея Дмитриевича Сахарова. Я не до конца уверен, пройдут ли они эту проверку, сделают ли они выводы. Большинство никогда не делает выводов. Потому что это очень трудно — быть человеком.

Александр Асмолов

В пандемию время уплотнилось

— Представьте себе, что этот молодой человек, представитель «непоротого поколения», стоит перед вами в момент очень серьезного жизненного выбора. Что вы ему пожелаете?

— Есть такая замечательная формула, которую я очень люблю: «Если не я для себя, то кто для меня? И будучи только для себя, кто я? И если не сейчас, то когда?» Эти слова Гиллеля, сказанные задолго до начала первого тысячелетия новой эры, очень важны.

Я бы посоветовал молодому человеку — да и любому человеку — четко понимать, что каждый его выбор — это выбор самого себя. Что бы он ни выбирал. Выбор профессии — это выбор себя. Выбор любимой девушки — это выбор самого себя, а не только ее. Решение идти завтра на Сенатскую площадь — это тоже выбор самого себя.

Что бы мы ни делали, мы выбираем сами себя. И мы расплачиваемся за этот выбор прежде всего судьбами своих близких и своей собственной судьбой. И нет такого мерила, которое определило бы здесь меру успеха или счастья.

— Пандемия коронавируса стала для вас уроком? Если да, чему она вас научила?

— Пандемия для меня, как и для многих, безусловно стала важным поучением. Когда ты, как исследователь кризисов, долго рассказываешь о кризисах, это одна ситуация. А когда ты становишься практиком кризиса и начинаешь жить в ситуации кризиса в полном смысле этого слова, это другая ситуация.

Пусть это звучит парадоксально, пандемия послужила для меня поводом к уникальной рефлексии над тем, о чем сегодня мы ведем нашу беседу. Выигрывают в ситуации кризисов те системы, для которых, как для Альберта Швейцера, человеческая жизнь является высшей ценностью. Те же системы, которые думают об экономике, системы, где человек не цель, а средство, где действует формула, приписываемая генералу иезуитов Игнатию Лойоле — «Цель оправдывает средства», эти системы проигрывают.

Пандемия подтвердила правоту моей идеи преадаптации как готовности к тому, чего на самом деле нет и быть не может. А вы знаете, что для исследователя подтвержденная гипотеза — это вещь невероятно важная.

Пандемия научила меня куда больше любить общение лицом к лицу. Я так тоскую, что не могу сесть и долго общаться со своими близкими, студентами, учениками, исследователями. Мне без этого больно. Таким образом, ценность общения стала для меня уроком пандемии.

Александр Асмолов

И еще один урок. Пандемия доказала мне, что эйнштейновские конструкции о трансформации времени — полная правда. Такой плотности жизни, как во время пандемии, у меня не было никогда. Время уплотнилось, оно в буквальном смысле сжалось! И в этой ситуации уплотненного времени можно сделать намного больше, как это ни парадоксально, чем раньше.

Кто бы мог подумать! Если бы кто-то мне сказал, что я буду зумиться — да никогда в жизни!