Евгений Евтушенко. «Единственное большое интервью»

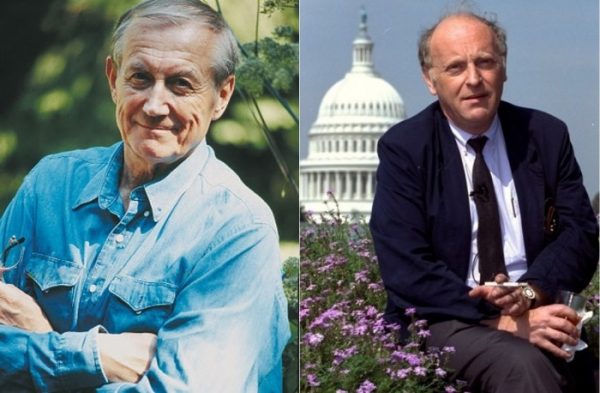

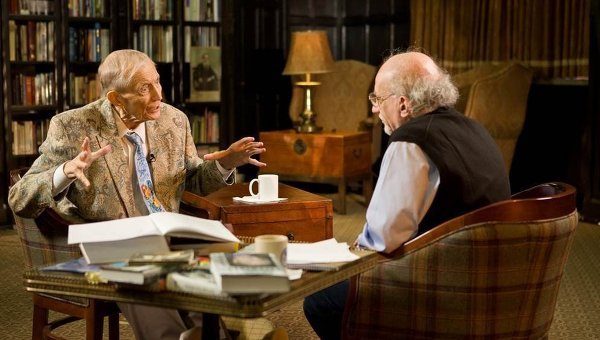

Получив это письмо, писатель Соломон Волков отправился в путь — в город Талса, штата Оклахома, к поэту Евгению Евтушенко, с которым был знаком уже почти 40 лет. Все эти годы он думал о долгой беседе с Евтушенко. И вот состоялась исповедь длинной в десятки часов. Итогом ее стал документальный фильм.

«Тайный фриц»

— Вы родились с фамилией не Евтушенко, а Гангнус, что это за фамилия?

— Дедушка мой, Рудольф Вильгельмович, отец моего отца, которого я хорошо знал, был латышом. Что произошло во время войны? Фамилия-то у меня все-таки странная была. У нас была такая учительница физкультуры, очень мускулистая. Она вызвала Колю Карякина — моего самого большого кореша на станции Зима и сказала: а вот сейчас твой отец воюет, может быть его убивают в этот момент такие же Гансгнусавые. Она так переформировала — это же фриц, тайный фриц. И он мне, конечно, рассказал это. Бабушка Марья Иосифовна взяла скалку и пошла к ней. Та сидела под портретом не то Маркса, не то Энгельса, и бабушка сказала: вот Маркс или Энгельс, они что — узбеки что ли? Та говорит: да как ты вообще можешь такие вещи говорить?!

— Когда вы решили, что нужно менять фамилию?

— Не я решил, бабушка решила: «Да что ты, тебя там затравят!». И она поменяла фамилию на Евтушенко, на материнскую. Мне в голову не приходило, что у меня может быть немецкая кровь. Но самое поразительное, что тётя мне потихоньку рассказала, что, оказывается, ветвь моя тянется в Латвию из Германии. Мудрое решение, потому что быть русским поэтом с фамилией Гангнус значительно труднее, я это понимаю.

Стих вместо суицида

Наше поколение пережило несколько сильнейших потрясений. Одно из них случилось в 1968 году, когда в Чехословакию, где попытались построить социализм с человеческим лицом, вторглись советские танки. Под их гусеницами погибли наши последние иллюзии. Я помню погоду и цвет неба этих дней, а для Евтушенко это было ударом под дых, ведь он, может, дольше всех нас, рьяно продолжал веровать в социалистическую идею.

— Я никогда не был так близок к самоубийству, как тогда. Мы шли с Васей Аксеновым утром, мы были потрясены. Дело было в Коктебеле. Мы пошли в столовку с Васей, водка тогда продавалась в столовке, и вдруг Вася произнес речь, обращенную к людям в очереди. Он стал оскорблять людей: вот вы здесь стоите жалкой толпою, бессловесно хромою, вы даже знаете, и вам все равно. Это страшная была речь.

— Так его повело?

— Что вы, он просто потерял разум. Он произнес эту речь, и я понял, что сейчас его будут бить, возможно, ногами. И я его просто увел. Потом я пошел на телеграф, несколько телеграмм отправил в поддержку чехословацкого правительства, нашему правительству с протестом. А через пару дней я услышал, как мой друг Мирослав Зигмунд (знаменитый чешский путешественник) говорил по радио «Свободная правда»: «Помнишь, Женя, как мы на станции Зима говорили о будущем социализме с человеческим лицом? Женя, сейчас входят ваши солдаты. Они уже идут по нашей лестнице. Я думаю, что нас прикроют. Женя, скажи свое слово».

У меня тогда уже не выдержало сердце, и я написал стихи. Вы не представляете, что со мной делалось. Поверьте мне, я честно говорю, что это не было никакой моей смелостью или подвигом — я себя спасал от самоубийства. Если бы я не написал этих телеграмм и этого стихотворения, я бы покончил жизнь самоубийством. Другого выхода у меня просто не было.

Прежде чем я подохну,

как — мне не важно — прозван,

я обращаюсь к потомку

только с единственной просьбой.

Пусть надо мной — без рыданий

просто напишут, по правде:

«Русский писатель. Раздавлен

русскими танками в Праге».

— А как именно вы хотели это сделать?

— Я не знаю, я не думал об этом конкретно. Я знал, что мне не хочется жить, когда наши танки прошли через Чехословацкую границу.

— Желание самоубийства по политическим мотивам?

— Для меня это не была политическая проблема, эта была человеческая проблема. Анти-человечно было то, что сделали.

— В общем, ходили слухи о том, что я покончил жизнь самоубийством, это даже в Америке, по «Голосу Америки» передали. И один журналист сказал мне, что есть женщина, которая очень меня любит, влюблена в мои стихи. Так меня познакомили с одной литовской моделью. Она была чудесная, и я в нее влюбился. Я долетел до Урала, повернул к ней в Вильнюс и прожил там с ней некоторое время. Мы оба курили, тогда все курили. Как-то я просто полез в ее сумочку у кровати, чтобы достать сигарету. И вдруг я увидел там расшифрованную каллиграфическим почерком телеграмму.

Потом она мне рассказала ее историю. У нее была родственница — миллионерша какая-то. Ее вызвали КГБ и сказали: вы единственная наследница, и если вы подписываете с нами соглашение о том, что вы получаете 30 %, то мы вам поможем это все оформить, а все остальное будет наше. Мы это оценим, и дальше вам будем помогать. И они спросили ее: «Мы слышали, что вы любите стихи Евтушенко?». Она сказала: «Да, я очень люблю его стихи». «Вот видите, это хороший поэт, сейчас он впал в депрессию. Такая красивая женщина как вы, может вернуть к жизни. Мы не должны позволить ему, чтобы он ушел из жизни, это талантливый поэт, мы тоже ценим его талант. Так что ничего дурного сделать мы у вас не просим». И так далее. Потом она мне прочла, что там было написано. Мне было страшно это читать: «Продолжайте наблюдение за порученным вам объектом. Постарайтесь внушить ему оптимизм и отвлечь его от мыслей о самоубийстве. Нам очень нравится то, что он, согласно вашим сведениям, хорошо говорит о Никите Сергеевиче Хрущеве. Постарайтесь поддерживать его в этом отношении». Никогда в жизни я с ней не разговаривал о Хрущеве, это все она придумывала.

Пол-литра для Стейнбека

Как это страшно — жить под колпаком постоянной слежки властей. Мне не довелось, но другие рассказывали. Следили за многими, но Евтушенко привлекал особое внимание госбезопасности, ведь он был рупором поколения, он родился поэтом.

Сейчас, наверное, в это трудно поверить, но советская власть первой догадалась лепить из людей культуры своих политических эмиссаров, чтобы наводить мосты с проклятым Западом. С какого-то момента в мировые столицы зачастили не только застегнутые на все пуговицы профессиональные дипломаты, но и вдохновенные советские музыканты, писатели и поэты. Американцы тоже неплохо научились играть в эту игру. В Советский Союз, помимо послов, одна за другой направлялись американские суперзвезды. Среди них одним из самых заметных был лауреат нобелевской премии писатель Джон Стейнбек. Его приезд был сродни землетрясению.

— Мой дядя подружился с Джоном Стейнбеком. Это фантастикой было. Потому что мой дядя со станции Зима. Сидит у меня Стейнбек дома, мы с ним говорим по-испански. В это время вваливается мой дядя со станции Зима. Он был начальником автобазы, шофером грузовика. Стихи любил жутко. Приходит с чемоданом — получил какую-то горячую путевку, едет в Сочи. Говорит: «Кто это тут у тебя?» «У меня тут американец сидит, писатель».

Вообще, это все выглядело как немножко инсценировка. Вдруг появился пролетарий, который знает кто такой Стейнбек. Я фамилию еще не сказал ему, американский писатель просто. А тот его спрашивает: что вы читаете там? Марка Твена, конечно. А вот не слышали ли он о таком писателе американском — Стейнбеке? Как же, говорит, «Грозди гнева» читал.

— У того глаза на лоб вылезли.

— Да, недоверчивый. «А что-то не помню этого романа, о чем там?» — начал его спрашивать. Я даже сейчас не помню героев этого романа, а дядя мой вспомнил. Все описал, помнил хорошо. «А что это за книжка была?» «В «Роман- газете» издано, читал ее». Тогда Стейнбек говорит: «Это я — автор этой книги». И тут дядя мой: «Да ну что вы, на фото он с усиками был».

— Теперь уже Стейнбеку нужно было доказывать.

— Я перевожу только с испанского на русский и так далее, а он все расспрашивает. И утром говорит: у меня тут записано, что у вас есть один обычай — пол-литра, на троих. И что вы думаете? Он дождался до утра, и они пошли с дядей искать настоящего алкаша, чтобы организовать пол-литра на троих. Потребовали, чтобы я удалился. Мы договорились, что через час я приду. А в это время там уже появился представитель Союза писателей — потеряли Стейнбека. Короче, когда я вернулся, там какой-то человек сидел с удочками. Стейнбек дремал, мой дядя тоже, как-то они все вместе сгрудились. Просто потрясающе было.

Развод без развода

Ролевой моделью для Евтушенко, я думаю, был его отец. Вот почему так врезались в его сознание весьма непростые отношения отца и матери. Ведь его отец был и сам поэт. Это он первым рассказал Жене, как писать стихи и как любить женщин.

— Мама молодая была очень красивая. Это неправда, что они развелись в связи с арестами родственников папы, и что ее отец тоже был арестован. Политического значения не было. Папа даже разводиться с ней не хотел. Вообще, самое поразительное, что, как я узнал, он не развелся с ней. Эта узнала Маша, моя жена. Моя мама перед смертью рассказала Маше. «Если я была плохой женщиной, я бы, конечно, Сашку упечь могла, как многоженца. Но мне его жалко было, все-таки он был хороший мужик».

Он не хотел ее бросать, он очень любил меня. Однажды он ехал в командировку в Ленинград. Тогда только стали выпускать шелковые чулки, их тогда дарили, это было шиком. И мама, собирая его, упаковывая в дорогу, случайно, вовсе не шпионя, нашла у него чулки, явно не предназначавшиеся ей. Сказала: всё и показала ему на дверь. Я был уверен, что они развелись. Я даже не знал, что он женился, не будучи разведенным.

С любимыми не расставайтесь

О череде жен и разводах Евтушенко судачила вся страна, но самым знаменитым был его первый союз и разрыв с татарско-итальянской красавицей, поэтом Беллой Ахмадулиной.

— Я сделал очень большую ошибку тогда, огромную ошибку в жизни. Мы ждали ребенка, но сами еще были дети. Не то, чтобы я заставлял, чтобы у нас не было ребенка. Но для меня было страшно потом, когда врач сказал, что у нее наверняка больше не будет ребенка. Это было Божьим наказанием мне. Она потом приняла приемную дочь. Но когда у нее все-таки получился свой кровный ребенок, я благодарил Бога. Она была совершенно удивительная, я очень жалею, что у нас не было с ней ребенка.

— Вы, когда вспоминаете о Белле, всегда подчеркиваете, что когда вы были мужем и женой она практически не пила.

— Она любила две вообще не совпадающие вещи — пиво и пирожные. Она немножко была полненькая, у нас проходили на эту тему споры. У нее были хронушки всегда где-то за шкафчиком. И когда мы ссорились с ней из-за чего-то, она вытаскивала бутылку пива и ела пирожные и смотрела на меня. Какая прелесть была.

Потом я уехал на Дальний Восток. Конечно, эгоизм был мальчишеский. Вообще-то трудная была поездка. Она хотела со мной поехать, но как-то не монтировалась с Сибирью, куда я уезжал. Она была похожа на какую-то экзотическую птицу. Когда я приехал домой, она вдруг поставила на стол коньяк и закурила. Она никогда не курила. И я почувствовал, что она какая-то другая.

— Как вы начали разъединяться? Почему вообще это, собственно говоря, произошло?

— Я забыл закон один: с любимыми не расставайтесь, особенно, когда они очень молоды. Я оставил ее тогда, когда нельзя было оставлять. Я совершил неправильный поступок. В общем, я не запрещал ей, чтобы у нас был ребенок, .просто не выразил какого-то энтузиазма.

О, кто-нибудь, приди, нарушь,

Чужих сердец соединенность

И разобщенность близких душ.

В ванной с Кеннеди

Скачки, погони, звон шпаг, вино рекой, королевские балы. Одним из любимых героев Евтушенко всегда был Д’Артаньян. Помните романы Дюма, в которых империя начинает трещать из-за неосторожного взгляда, брошенного королевой, или из-за уроненной перчатки? В подобные романтические игры на высшем уровне бывал втянут Евтушенко. Однажды, его позвал к себе для важного разговора Роберт Кеннеди, брат американского президента. Это приглашение было отнюдь не случайным, со стороны Кеннеди это был хорошо продуманный политический ход. В Советском Союзе в это время разворачивался грандиозный литературно-политический скандал. Двух писателей, Синявского и Даниэля, обвинили в том, что они под псевдонимами опубликовали на западе антисоветские произведения. О судебном процессе над Синявским и Даниэлем шумела вся западная пресса. Тогда у нас считали, что это КГБ вычислили подлинные имена авторов антисоветских памфлетов, но в тайной беседе с Евтушенко, Роберт Кеннеди выдвигает совершенно другую сенсационную версию.

— Как это происходило?

— Происходило это очень забавно. Он мне показывал где туалет, проводил меня туда и при включенном душе говорил: «Я хочу сказать вам, одну вещь. Я хотел бы, чтобы ваши люди знали, что имена ваших двух писателей были выданы нашей разведкой». Тогда я был потрясен просто. Тогда я был наивен, говорю: «Почему?» «Как почему? С первых полос сошла на какое-то время война во Вьетнаме. Вот русские арестовывают своих писателей, а мы за свободу слова. Это чисто политические игры», — он сказал мне.

— А в чем была его идея? Почему ему было важно это вам сказать? На уровне политических деятелей масштаба Роберта Кеннеди такие вещи случайно не делаются.

— Видите, в чем дело. Он мне не говорил, что я не должен этому никому говорить. Достаточно было включенного душа. Но было ясно, что нельзя называть его фамилию, хотя он мне не говорил об этом.

В роли Д’Артаньяна

Нам кажется, что земной шар так велик, но иногда он умещается в одной комнате, когда два человека могут повернуть судьбы мира. Со стороны американцев это был дуплет, внимание мировой прессы отвлекалось от их кровоточащей войны во Вьетнаме и одновременно наносился удар об идее эффективности КГБ, а значит — компрометировались и тогдашние руководители госбезопасности, стремившиеся устранить слишком мягкотелого, по их мнению, Леонида Брежнева. В том-то и была суть этого американского хода. Они предпочитали иметь своим партнером именно предсказуемого Брежнева. Таким образом американцы с помощью Евтушенко пытались предотвратить планировавшийся в СССР политический переворот. Так Евтушенко сыграл в жизни так и не сыгранную им в кино роль своего кумира Д’Артаньяна. Теперь подобную экстраординарную ситуацию с поэтом в центре мировой интриги трудно себе вообразить. Прямо из ванной комнаты Кеннеди наш поэт спешит в ООН.

— И я пошел к Федоренко, который был представителем нашей миссии, и сказал, что у меня есть очень важное сообщение, которое мне передал американский деятель. Мне нечего было терять, между прочим. Я сказал, что мне пришло письмо. Он сказал, что будет шифровальщик читать. Только шифровальщик. Вы думаете, я не понимал, в какую опасную игру я играю? Это опасно было делать. Это пошло шифровкой.

Но если советский дипломат Федоренко, который хотел помочь Брежневу, не задавал лишних вопросов, то вскоре к Евтушенко заявились совсем другие люди, в штатском, чтобы вытрясти из него главное: кто был источником этой информации государственной важности.

— На следующий день, в 7 часов, ко мне приехали из миссии ООН два товарища и сказали: вас ждут. В 7 часов я уехал. Они не говорили со мной, прикрывали цифры в лифте спиной, чтобы не видеть на каком мы этаже. Завели и начали говорить, что вы написали письмо, компрометирующее государственную безопасность. Я говорю, во-первых, откуда вы знаете о том, каким было содержание? Я не утверждал, что это правда, и они начали спрашивать: а откуда такие сведения. «Вы знаете, товарищ Евтушенко, вы, конечно, поэт хороший, и жалко будет если вас найдут под мостом в каком-нибудь там Квинсе, а «Правда» напечатает некролог, что человек погиб от рук мафии. Вы понимаете, что мы имеем ввиду. Вы встали на путь борьбы с Комитетом государственной безопасности, вы попались на удочку наших американских врагов». И тут уже из меня посыпался весь запас хороших русских слов. Я сказал, что меня нечего пугать. Вспомнил почему-то, как я выбирался сквозь трупы. И сказал: вы меня не запугаете. Я орать стал на них. И они вдруг вышли. И вот тут я испугался. Пока орал на них — ничего, а когда остался один, мне страшно стало. Сейчас еще убьют и в мусоропровод выкинут. А что? Почему нет? И тут я подошел к двери, она открылась. Я моментально к лифту, а там стоит горничная с подносом. «А куда вы едете сейчас?» «Я к Николаю Трофимовичу». «И мне тоже туда». Я к нему еду. И тут меня потрясло. «Женя, я знаю, что Альберт тут, ваш близкий друг и крестный отец вашего сына. Женя, немедленно, сейчас, вы поедете на моей машине под флагом к нему домой. Звоните ему сейчас. И всё, что вы рассказали мне, расскажите ему». Я был потрясен. Я думал, что это будут хранить как секрет. Нет, видите, он так все сообразил.

Альберт Тодд был лучшим и самым преданным американским другом Евтушенко, профессором-славистом, а заодно, как это иногда бывает, сотрудником американских компетентных органов.

— Я приехал к Тодду, Тодд побелел просто. Потом стал звонить куда-то. И вдруг я увидел следующее: подъехала другая машина, вышло два американца и с этой поры они меня не покидали. 45 дней ездили со мной везде и всюду. Даже когда я с девчонкой ходил на свидание, они сначала забегали туда и проверяли все. Через 45 дней я вернулся. Федоренко меня встречал, на приеме в мою честь 500 человек было. И он говорит мне: «Евгений Александрович, все в порядке, этих людей уже здесь нет, приняты меры, в Москве тоже приняты меры».

— Просто сюжет для детективного романа.

— Опровержение было CIA, что это фантазия поэта. С нашей стороны это вообще не трогалось. Знаете, сейчас я так рассказываю, а вообще это был большой риск.

Стукнул кулаком на Хрущева

Нет труднее роли, чем быть женой знаменитости. Немногие с этой ролью справляются. Галя принимала близко к сердцу все конфликты Евтушенко с властью, в том числе и его знаменитое столкновение с Хрущевым. Евтушенко понимал, что в самом Хрущеве жило несколько разных людей: смелый реформатор, хитрый мужичок, человек, выросший в тени Сталина, которого Хрущев боялся и ненавидел, но которому невольно подражал. Все эти ипостаси вождя увидел Евтушенко, когда он с ним прилюдно сцепился. Это была легендарная безкультурная сцена из культурной истории 60-ых. Хрущев на встрече с творческой элитой орал на опешивших писателей и поэтов Аксенова, Вознесенского. Досталось и скульптору Эрнсту Неизвестному. «Вон из страны, горбатого могила исправит». Все были в ужасе. И вдруг Евтушенко неожиданно для себя самого громко возразил: «Прошло то время, Никита Сергеевич, когда людей исправляли могилами». Это был по-настоящему смелый шаг. Евтушенко рисковал многим, ведь Хрущева буквально трясло от ярости, настоящей или симулированной. В тот момент Хрущев обладал огромной властью и мог свернуть шею любому.

— Но когда он кричал, все вспоминают, что это был момент страшный. Все испугались того, что возвращается, может быть, 37 год.

— Противно было, страшно не было.

— По-моему, Вознесенский говорил мне, что у него был дикий-дикий страх.

— У него да. Но он же не стукнул на Хрущева кулаком, я же на него стукнул.

А потом раздается звонок, Никита Сергеевич мне звонит: «Ну, что ты там наоскорблял меня?». Я говорю: «Где же я вас оскорблял, Никита Сергеевич?». Вдруг он мне говорит: «Ты вот что, ты в Новый Год можешь прийти? Я к тебе потом подойду, чтобы все видели, а то ведь сожрут и пуговицы будут выплёвывать только».. И я действительно пришелЭ и он ко мне потом подошел, вел меня за руку. Вот он такой был человек. Потом он очень оценил, когда я приехал его поздравить с Днем Рождения.

— Уже когда его отправили на пенсию.

— В отставку, да. Он был очень тронут тем, что я приехал. Он сказал: «Я бы очень хотел извиниться перед всеми писателями и художниками, по отношению к которым я грубо себя вел. Вы что, думаете, что я уж такой дурак, что я не понимал логику вашу? Конечно, понимал. Но неужели вы не понимаете, что меня со всех сторон окружили и говорили мне все время, что раскачивать государственный корабль нельзя, надо прикрикнуть, и так далее. Я хотел стукнуть кулаком, но разве хоть с одной головы волос упал у кого-нибудь?». Я говорю: «Нет, не было».

На пенсии к нему никто не приезжал почти. Он был совсем одинок. Боялись просто. И когда его хоронили, вы знаете, что меня потрясло? Люди стояли и боялись подойти к гробу. Там никого не было, не только из писателей, никого вообще не было. Венок от одного Микояна принесли. Это был тяжелый момент — прощание с эпохой. А вот, что случилось, когда я остановил машину и вышел из нее и прижался, меня выворачивало на изнанку.

Почти напоследок:

однажды я плакал

в тени пришоссейных замызганных веток,

прижавшись башкою

к запретному, красному с прожелтью

знаку,

и всё, что пихали в меня

на демьяновых чьих-то банкетах,

меня

выворачивало

наизнанку.

Почти напоследок:

поэт,

как монета петровская,

сделался редок.

Он даже пугает

соседей по шару земному,

соседок.

Но договорюсь я с потомками —

так или эдак —

почти откровенно.

Вот так прощался с этой эпохой, прижавшись к запретному знаку, когда меня выворачивало наизнанку. Это моя эпоха. Что делать, другой у меня не было. Вот так Соломон, расплакался я что-то. Вспомнил всё это, стал сентиментальным.

Вьетнамский кот и американский президент

Не привыкли мы сопрягать высокую лирику с кровавым месивом под ногами. А между тем, в России традиционно считалось, что поэт, которого не обожгло порохом, не будет настоящим поэтом. От него ожидали принесенной из ада благой вести. Сейчас об этом подзабыли, но еще Пушкин мечтал отправиться на войну с Наполеоном, да не вышел по возрасту.

Евтушенко в этом смысле, если можно так выразиться, повезло: он увидел войну своими глазами. Она явила ему свое страшное лицо, обожгла его своим огненным дыханием от Великой Отечественной до Вьетнама, когда на эту страну сыпался напалмовый дождь. От каждой войны нам остались свои легенды. От Вьетнама вот такая. Стреляли там наши военные советники по американцам или все-таки нет?

— На моих глазах наши, например, люди там не воевали.

— Почему? Сейчас вроде считается, что воевали во Вьетнаме.

— В Корее воевали, а во Вьетнаме не воевали, нет. Они инструктировали только. Меня попросили почитать стихи на женскую зенитную батарею вьетнамок, и там был русский один инструктор. Американцы начали обстрел, с авианосца полетели самолеты. Они шли на бреющем полете, стреляли и убили пулеметчицу, которая сидела за противовоздушным орудием. Наш парень схватился за это орудие. Его на моих глазах убила девушка. По инструкции. Стала кричать ему: «Это нельзя, ленсо!» Ленсо – это советский. «Нельзя, нельзя, нельзя!» И она выполнила приказ. Я помню, потому что это была душераздирающая сцена.

Вы знаете, может быть, у них какая-то была тайная любовь, хотя это было запрещено строжайше, с вьетнамками. Они даже не приглашали домой. Из-за бедности, в основном. Они очень бедно жили, даже ходили в сандалетах, сделанных из автомобильных покрышек.

А меня пригласил вьетнамский писатель, классик с французским образованием. Я с ним говорил по-испански, по-итальянски, а он по-французски со мной, но мы как-то друг друга понимали. Он меня угощал – у него была трофейная бутылка виски. У него была спиртовка, а на спиртовке они подогревали каракатицу сушеную. А на книжной полке лежал кот. И вдруг этот кот прыгнул оттуда и сорвал кусочек каракатицы у меня с вилки. Акробатический был прыжок. Кот почувствовал свою вину и стал тереться о штанину мою. Я взял его в руки, и вот это было самое страшное, что со мной было. Я ощутил, что он почти ничего не весит! Он был, как пушинка. И мне это было страшнее, чем что-то другое. Я уже привык там к горам трупов, но это было страшно. Я почувствовал, что такое война.

Когда видишь сколько страданий человеческих много на свете, ханжество политическое и амбиции политические кажутся такими ничтожными и преступными.

Те, кто прошли через войну, носят ее всегда с собой. Я знаю это – мой отец вернулся с фронта без ноги. Такие вещи поэты обычно чувствуют острее других, вот почему для политиков иногда слово поэта, артиста, оказывается более весомым. Президент Никсон пригласил к себе Евтушенко, чтобы именно от поэта узнать, как его встретят в Москве – планировался исторический визит. Разговор с президентом и его советником Киссинджером неизбежно свернул на Великую Отечественную войну.

— Вдруг он мне задает вопрос: «Скажите, сколько русских погибло?» Я был потрясен этим вопросом, потому что я был уверен, что профессионал-политик, американский президент не может не знать этого. Я ему сказал: «Вы знаете, цифры бывают разные». Официальная цифра – 20 миллионов. Тут вступил Киссинджер и сказал: «Мне кажется, что она гораздо больше». «Сколько?!» – он просто ошеломлен был этой цифрой! И я был потрясен, что он не знает. Тем более, с Россией шла холодная война все-таки. Он это должен был знать, с моей точки зрения. Разумеется, я не упрекал его в этом, он вел себя очень искренне, не притворялся. То, что знал, то и говорил. Ошеломлён был, просто ошеломлен! «Простите, мне стыдно» — так он со мной разговаривал.

В Москве мы жили на 4-й Мещанской — папа, мама и я — в маленьком домике двухэтажном, откуда я их видел, как вели немцев, плененных под Сталинградом. Это одно из сильнейших воспоминаний. Русских женщин на всякий случай отделяли барьером от немецких офицеров и солдат. Очевидно, боялись, что они набросятся и разорвут пленных в клочья. Но всё случилось по-другому. Сначала шли генералы, офицеры, а потом шли солдатики — в очень неприглядном виде, в обмотках каких-то, в тряпье, хромали, опирались друг на друга, некоторые ковыляли на костылях. И тогда женщины прорвали кордон. Показалось, что сейчас будет избиение. Ан нет! У них все смешалось, они увидели своих собственных мужей, которые где-то, может быть, бредут, такие же израненные, мобилизованные, погнанные, угнанные на эту войну. Сработала сердобольность. Они вынимали какие-то свои пайки и совали пленным в руки все, что у них было.

Вместо Высоцкого

Высоцкий и Марина Влади – об этом романе знают все, но немногим известно, что познакомил их Евтушенко, как он об этом мне сам рассказал. Их отношения – особая длинная история, не без забавных эпизодов. Однажды Евтушенко заступился за Высоцкого перед грозным худруком театра на Таганке Юрием Петровичем Любимовым. К слову, Любимов и Высоцкий играли друг с другом, как кошка с мышкой, причем разобрать в шутку или всерьез, порой было невозможно. И вот Высоцкий должен был выйти на сцену в главной роли в «Гамлете».

— Все собрались, а Высоцкого нет. Юрий Петрович места себе не находит, говорит: «Слушай, садись на мое место, Женя, к телефону. Он позвонит сейчас. Нет, больше уже всё! Сколько можно прощать? Нет, всё, всё, всё! Всё!».

Я беру трубку: «Володя, это Женя Евтушенко». – «Женечка, дорогой! Я во Владивостоке. Ты представляешь, мы с ребятами такими хорошими гульнули немножко. Сели, говорят: «Давайте слетаем!» Занесла нелегкая, понимаешь? Что делать, Женя? Юрий Петрович, наверное, в ярости? Я понимаю, он прав совершенно. Женечка, ради Бога, я стою на коленях перед Юрием Петровичем, перед всеми, но не думал я, что так подведу всех. Женечка, у тебя есть же выход! Поверь, единственный выход, если ты сейчас объявишь вечер твоих стихов. И никто не обидится тогда. Женя, спаси меня, пожалуйста! Женя, сделай что-нибудь, чтобы Юрий Петрович меня не исключал из театра!».

Юрий Петрович слышал всё это. Вслух включили, все это слышали. «Ну, что, хоть ума хватило выход найти. Ладно, мы решим, что с ним делать, но это так ему не пройдет!» Я говорю: «Юрий Петрович, давайте все-таки с вами по-честному. Как я буду знать, что «если так не пройдет», что вы его не уволите? Как я буду читать сейчас после этого? Юрий Петрович, ну, дайте мне слово, пожалуйста. Ради Бога, напишите ему выговор, еще что-то. Он человек чувств. Ну, бывает. С вами ничего подобного, что ли, не бывало? С каждым может случиться». «Ну, ладно. Только вы не предупреждайте. Пусть он походит, помучается». И так я вышел вместо Высоцкого. Вы знаете, сейчас трудно представить это, но никто не ушел.

«Растворимое» вино и «покровительство Сталина»

Среди прочих легенд о Евтушенко есть такая, что к нему можно запросто подъехать с предложением дерябнуть стаканчик водки. На самом деле Евтушенко перестал пить водку в 19 лет. Теперь, конечно, он известен как знаток изысканных вин, но начиналось всё с эпизода, скорее, комического. Первое свое стихотворение Евтушенко опубликовал в газете, когда ему было всего-навсего 16 лет. По тем строгим сталинским временам такой ранний старт был литературной сенсацией.

— Какова была ваше реакция на первое напечатанное стихотворение?

— Я в восторге был, что вы! Я купил штук 50 экземпляров, сколько было в киоске, и раздавал всем на улице. Конечно! Я первый раз видел напечатанные свои стихи. Я получил 350 рублей за первое стихотворение. 350! У меня мама получала 700 рублей в месяц.

Я слышал, что поэты должны обязательно праздновать публикации. Я пригласил двух девочек-белошвеек, они были постарше, чем мы, им было уже по 18 лет, своего друга Дихана, сына нашего дворника — татарина. Мы пошли в ресторан. Мы тогда были привычные к растворимому ситро в пакетиках. И вдруг я увидел там в меню «сухое вино». Когда я попросил его, то я думал, что оно тоже в пакетиках. Мне приносят бутылку. Я говорю: «Я вас просил сухое вино». Он на меня так посмотрел и сказал: «Вы знаете, оно всё кончилось сегодня, только мокрое осталось».

И пошла у Евтушенко жизнь развеселая. После того первого стихотворения он заполонил своими опусами все ведущие газеты того времени. Это произошло отнюдь не с пай-мальчиком, как это можно было бы себе вообразить. Шпана, изгнанный изо всех школ с характеристикой неисправимого хулигана. И вдруг этого злостного отщепенца чуть ли не под ручки вводят сначала в элитарный Литинститут без аттестата зрелости, а потом издают книжку стихов и немедля принимают в Союз писателей — организацию под личным контролем товарища Сталина. Как же там повел себя Евтушенко?

— Когда я пришел в Союз писателей первый раз, у меня было первое выступление. Я пришел на секцию поэзии, где обсуждалась книжка Грибачева «После грозы». Все его боялись. Он был дважды лауреат Сталинской премии за стихи, секретарем Союза писателей и секретарем парткома одновременно. А я, проанализировав его стихи, обнаружил, что он болен клептоманией. Не то, что это плагиат, а именно клептомания. Предположим, у Пастернака были такие строчки:

Кавказ был весь, как на ладони

И весь, как смятая постель

Это Пастернак. А вот Грибачев:

Кавказ был весь передо мною,

Весь, как смятая кровать.

Люди хохотали просто. Они были потрясены. Ко мне подходили, оглядываясь, чтобы никто не видел, и говорили: «Какой ты молодец!» Про меня пошел слух — не может быть, чтоб за спиной этого человека кто-то не стоит. А кто мог стоять? Только Сталин. Потом я уже приучил их к тому, что я мог говорить такие вещи, которые никто не говорил.

Вербовка и «загранка»

Наивный юнец? Не знаю, не знаю. Мне все это всегда казалось странным и даже загадочным. Но представим себе вполне возможный сценарий. Сам Сталин, который в литературе, как теперь точно задокументировано, контролировал каждый квадратный сантиметр и читал все, кому-то что-то сказал о Евтушенко. И перед нашим злостным хулиганом, по которому детская колония плакала, но зато, по мнению вождя, с явным потенциалом нового Маяковского, вдруг открылись все дороги. Но эти дороги вполне могли оказаться запутанным лабиринтом, из которого выхода не было.

То ли в шутку, то ли всерьез, друзья начали спрашивать Евтушенко, полковник он или уже генерал? Постепенно за ним закрепилось абсолютно ничем не подтвержденная репутация профессионального агента влияния и чуть ли не стукача. Но его действительно пытались сделать агентом КГБ. Произошло это в 1957 году, в преддверии знаменитого фестиваля молодежи и студентов. В Москве тогда впервые ожидалось многотысячное нашествие загадочных и ужасных иностранцев.

— Вас попытались именно в связи с фестивалем завербовать в осведомители КГБ? Расскажите, как это было.

— У меня ночевал Миша Луконин, с которым я продолжал дружить. Ночью мы праздновали День Рождения. Утром ко мне пришел улыбающийся человек, показал мне красненькую книжечку КГБ и сказал: «Не можете ли вы, Женечка, проехать в КГБ, где очень ждут вас? У вас много там почитателей». Я сказал: «Вы знаете, у меня вчера был день рождения». Он говорит: «Мы знаем, знаем». Они выбрали правильный момент – человек с похмелья более податливый

Я сразу стал думать, в чем я провинился. С Мишей посоветовался, он говорит: «Не бойся. Тебя вербовать будут наверняка. Ты, главное, слушай побольше, и головой побольше кивай». Я так себя и вел.

Разговор был такой. Мне просто говорили: «Женя, понимаете, нам нужно знать настроения наших гостей иностранцев. Мы не просим вас ничего дурного. Просто рассказать, чем люди дышат». По совету Миши я сказал: «Знаете, я совершенно не умею хранить тайны. Не могу я просто. Мне хочется всем рассказывать, что мне оказывают такое доверие. Просто я знаю сам себя. Я не удержусь, я кому-нибудь обязательно расскажу. Как это можно? Я же вас подведу тогда. Потом, вы знаете, что если я встречу какого-нибудь врага, я сам к вам приду». У него изменилось лицо, он понял, что не на того напал.

Парадокс. С одной стороны, многих тогда вербовали в осведомители, с другой – всем всюду мерещились шпионы. А уж, тем более, бдительным нужно было быть при выезде за границу, когда этот выезд был одним из первых. Куда? Почти на Луну – в Америку.

— Это была туристская группа, из известных там были Вознесенский и Толя Рыбаков. Самое ужасное, староста наш был – Вирта. Характер у него был кошмарный. Когда мы первый раз приехали в Нью-Йорк, он всех собрал на летучку у себя в гостинице и сказал: «Сейчас я хочу вам показать, куда вы приехали». Он поднял ковер и говорит: «Видите шнур? Это тут прослушка идет». Достал перочинный нож и перерезал этот шнур. И погас свет. Я это никогда не забуду.

С Фиделем начистоту

Газета «Правда» была тогда главной правдой всей страны, и все, что появлялось в ней, имело практически силу закона. Неожиданно для всех Евтушенко был отправлен на Кубу корреспондентом именно газеты. Причем (внимание!) писать стихи, а не заметки. Это был, кажется, первый и последний случай такого рода в истории советской прессы. Стихи с острова Свободы Евтушенко посылал в Москву телеграфом.

Как раз в эти дни разразился Карибский кризис – самая острая конфронтация между сверхдержавами США и СССР. Хорошо помню, нам, простым смертным, в Советском Союзе никто ничего не рассказывал и не объяснял, поэтому мы и в ус не дули, а нет информации — нет и психоза. Американцы, которых обо всем исправно оповещало их телевидение, испытывали, тем временем, настоящий ужас. О тех острых ощущениях мне рассказывали многие, когда я перебрался в Америку. Здесь до сих пор то тут, то там ржавеют семейные бомбоубежища.

И вот вздох облегчения – Хрущев без ведома лидера Кубы Фиделя Кастро решает отозвать расположенные там советские ракеты, направленные на Америку. Обманутый Кастро рвал и метал.

— Я слушал выступление Фиделя на лестнице университета. Он говорил: «Мы боролись за свободу. Раньше нам диктовали американцы, теперь нам диктуют коммунисты». Потом он увидел меня: «Вот здесь русский поэт Евтушенко. Что вы скажете про всё это?» Я, находясь в таком состоянии перед многотысячной толпой, сказал: «Я вас понимаю. Но просто убежден, что это никто не сделал бы для того, чтобы как-то вас лично оскорбить или кубинцев. Просто такая серьезная ситуация в мире». И он подошел после этого ко мне: «Пойдем, поговорим».

Он сидел у меня дома, и мы о многом говорили. Об истории Советского Союза, обо всем, что угодно. Мне пришлось ему многое рассказывать. Это был очень искренний, спонтанный разговор, где был даже стук револьвером по столу.

Когда на Кубу прилетал председатель президиума Верховного Совета Микоян, на приеме он познакомил меня с Фиделем, думая, что мы не знакомы. Но мы сыграли эту сцену.

Это был строжайший секрет. И только совсем недавно в подробностях стало известно, что именно на Микояна, человека старого и опытного, легла самая тяжелая часть переговоров с Кастро. Ему предстояло сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы остались целы, то есть чтобы и ракеты с Кубы отозвать, и не поссориться с легендарным бородачом. А Евтушенко, как всегда отказался в нужное время в нужном месте. Микояну тогда как воздух нужен был умный и понимающий конфидент, с которым можно было бы поговорить доверительно.

— К неудовольствию, кстати, одного человека по фамилии Тихменев. Это был какой-то, отвечавший за его поездку человек. В момент такой откровенности принесли шифрованную телеграмму от Хрущева. Тихменев сказал, что шифровка от Никиты Сергеевича. Микоян говорит: «Читайте». «По инструкции, Анастас Иванович, здесь не должны присутствовать люди посторонние». «Эти люди не посторонние!» – закричал Микоян, взял бутылку и запустил ее в сад. У нас была открытая терраса. Знаете, как страшно, когда человек бросает, а звука нет, в траву упала. Это страшный был момент

Телеграмма от Хрущева была простая и очень человеческая: «Дорогой Анастас, я знаю, что ты выполняешь важную миссию, от которой зависит судьба всего человечества. Я очень тебе благодарен. Твоя жена неожиданно скончалась. Возвращайся, забудь про всё. Вы всю жизнь прожили…», – и так далее. «Оставь». Это было незабываемо. Я оказался внутри такого коловорота истории. Почему-то история выбрала меня, чтобы я был свидетелем этой сцены. Может быть и справедливо.

Подсказка Пастернака

Я часто думаю, что жизнь Евтушенко вместила в себя столько необыкновенных происшествий и фантастических событий, что ее хватило бы на десяток увлекательных биографий. Быть может, теперь, наконец, впервые я оказался в тихой гавани. «Последняя попытка стать счастливым, последняя попытка полюбить», – это он о своей четвертой жене Маше. Она на 30 лет моложе его. Вместе прожили четверть века. Два сына. Вспоминаю детский стишок Евтушенко: «Был бы я моей женой, не развелся бы со мной». Только к старости ему удалось реализовать эту идею.

Провинциальный городок Талса в далеком штате Оклахома – место это довольно странное, на улицах ни души. Солидная профессорская должность в университете и обожающие своего странного эксцентричного профессора студенты. Сюда его забросил вихрь буйных 90-х годов. Тогда в Москве публично сожгли чучело Евтушенко, и это стало для него предупреждающим сигналом о том, что, быть может, надо опасаться и за свою жизнь, и за безопасность семьи. Он вдруг оказался своим среди чужих, чужим среди своих. В интернете прочел я пожелание старику Евтушенко повеситься на березе. Откуда такая злоба? Что дурного он сделал этим людям?

— Почему из всех возможных университетов вы выбрали Талсу?

— Ну, случай. Потому что я очень любил и люблю Бориса Леонидовича Пастернака, «Доктор Живаго» и музыку к фильму Мориса Жарра. Когда я оказался здесь, вдруг откуда-то с неба возникла мелодия Лары Мориса Жарра. Я обалдел исказал: «Откуда среди белого дня?» 12 часов дня. Это городские часы заиграли мелодию. Мне рассказали, что это уже давно. И всё. Я суеверный человек, и подумал, что Борис Леонидович мне показывает это место.

— Получается, это сделано с подсказки Пастернака?

— Да-да. А вы не забудьте, что все-таки он был первый великий поэт, который меня поцеловал.

Я на площади Ютика в Талсе

стою, как Щелкунчик,

который сбежал из балета.

Посреди оклахомских степей,

посреди раскаленного лета.

Если, крича,

плачу почти навзрыд,

словно свеча,

Лара в душе стоит.

Словно свеча,

в этот проклятый век…

Объяснение с Бродским

Сумасшедшая жизнь Евтушенко оставила тонны свидетельств его всемирной славы. С фотографий он улыбается в обнимку и с президентами, и с повстанцами, с работягами и аристократами, со всеми писателями — большими и маленькими, с друзьями и врагами. Но среди этих фотосувениров нет ни одного снимка с Иосифом Бродским. А ведь отношения с Бродским стали, без преувеличения, главой драмой жизни Евтушенко. Судьба так распорядилась, что я оказался единственным собеседником обоих. И теперь, как некий медиум, я могу попытаться восстановить ход событий этой болезненной истории. Не склоняясь ни на чью сторону.

Бродский когда-то говорил мне, что жизнь на Западе поставила нас в позицию наблюдателей на вершине холма, с которой видны оба его склона. И быть может, вместо какой-то одной, последней истины, которой на самом деле и не бывает, мы увидим одни многоточия. Но сейчас, перечитывая письмо Евтушенко, приглашающее меня к нашему с ним диалогу, я понимаю главное его желание: напоследок объясниться с Бродским, хотя бы через меня. Выходит, он пригласил меня на свою исповедь.

— Я благодарен тебе на всю жизнь за то, что ты — единственный человек на свете, который возражал Бродскому, когда он незаслуженно оскорблял меня. Это в моих глазах дорого стоит. Ни в коем случае это интервью не связано ни с какими мстительными мыслями. Я считаю, что мы с ним еще не договорили. Возможно, наши стихи уже сами будут разговаривать друг с другом. И думаю, что о чём-то договорятся. Может быть, история, которая произошла между нами, послужит предупреждением другим, чтобы не терять друг друга при жизни. Не терять взаимопонимания.

Бродский умер в Нью-Йорке. Прощание с покойным напоминало ярмарку тщеславия, с появлением у гроба самых странных персонажей. Казалось, люди в чёрном появлялись исключительно для того, чтобы продемонстрировать степень своей близости к усопшему поэту. В итоге в памяти осталось только трогательная поминальная служба в Нью-Йоркском соборе Святого Иоанна, на которую съехались близкие друзья Иосифа со всего мира. А в том холодном похоронном доме, откуда почти не сохранилось фотосвидетельств, я не помню многого. В том числе и Евтушенко. Дни были какие-то тяжёлые. Но теперь я знаю: он там был, прямо с самолёта.

— Я возвращался в Соединенные Штаты, это был день его панихиды. Я сказал: конечно, я поеду. Мы сразу из аэропорта поехали. Я был убит этим, правда. Для меня это было очень большим ударом. Переживал. Я понимал, что он большой поэт. И, увы, уже мы не можем помириться.

Я же пытался с ним помириться. Было что-то очень плохое в том, что произошло между нами. Это нельзя было так оставлять, понимаешь? Но что делать? Я пытался…

Я приехал на панихиду. Подходили люди: «Евгений Александрович, вы правильно сделали, что приехали». Это было движение души.

Их отношения завязались ещё в 1965 году, сразу после освобождения Бродского из ссылки в северную деревню. Сейчас всеми принято за аксиому, что решающим в деле освобождения Бродского стало письмо Хрущёву французского писателя Сартра. Но было и не менее, а, может быть, ещё более важное письмо — от итальянском компартии. В то время европейские коммунисты были очень нужны Кремлю, поэтому Политбюро отреагировало на их ходатайство, и Бродский оказался на свободе. Всё это было организовано с помощью и при участии Евтушенко.

Сразу после освобождения Бродский появился в Москве, где Евтушенко пригласил его на банкет в ресторан «Арагви». Пройти туда было нелегко, но популярность Евтушенко сработала и тут. Бродского с друзьями — Аксёновым и Рейном — провели под крылом Евтушенко прямо к пиршественному столу. И после этого ещё две недели Бродский и Евтушенко были неразлучны.

В жизни Евтушенко банкетов было предостаточно. Здесь мы вспомним — и не случайно — о другом застолье, которое будет иметь прямое отношение к нашей истории. Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди пригласил Евтушенко на свой день рождения. После убийства Джона Кеннеди его брат Роберт внушал огромную надежду многим американцам. С кланом Кеннеди Евтушенко связывала давняя дружба.

— Он меня просто пригласил на день рождения, мы стояли с ним и эта знаменитая история произошла.

— Как это произошло?

— Я сказал: «Почему вы хотите? Всё-таки такое несчастье лежит на вашей семье, как будто какая-то печать. Вы не боитесь?» Он ответил: Только это поможет мне. Если я стану президентом, может быть, это поможет мне докопаться — кто убил моего брата». Я сказал: «Ну, тогда давайте выпьем, по русскому обычаю». Когда он бросил бокал, тот должен был разбиться, — за то, чтобы стать президентом. Но бокалы не разбились, а покатились, когда мы бросили о палас. И вот тут, я думаю, у него был испуг. Это было страшно.

Абсолютно уверен в том, что его убрали только по той причине, что он с кем-то ещё делился и сказал, что он хочет продолжать поиски убийцы брата. Там были люди, которые этого не хотели.

Смертельный выстрел в Роберта Кеннеди потряс весь мир. Тысячи и тысячи американцев выстроились на пути следования поезда с телом убитого. Траурный состав шёл из Нью-Йорка в Вашингтон. Застывшие в оцепенении люди на рельсах, на перронах. Шок от этой трагедии достиг и Москвы. Евтушенко потрясён. Как поэтический сейсмограф, он откликается и на эту трагедию, тем более что она была для него слишком уж личной.

— Есть стихотворение памяти Роберта Кеннеди, которое я написал.

Линкольн хрипит в гранитном кресле ранено.

В него стреляют вновь! Зверье — зверьем.

И звезды,

словно пуль прострелы рваные,

Америка, на знамени твоем!

Это напечатано было в The New York Times и в «Правде» одновременно.

— Это, наверное, уникальный случай, чтоб такое произошло.

— Да. Но это были совершенно искренние стихи. Бродский слышал это, я читал ему. Он сказал мне: » Женя, давай поедем сейчас в американское посольство, распишемся в книжке соболезнований». Я говорю: «Сейчас поздно, с одиннадцать часов». Женя Рейн был с нами: «Ну, с тобой-то пустят», — ухмыльнулся. Нас действительно пустили, когда я позвонил. Атташе встал, приняли нас. И было написано, что появился Евгений Евтушенко, Бродский, который был только что выпущен, и так далее.

Одна из многих культурных трагедий тех дней. Бродского против его желания решением КГБ в считаные дни выдворяют из Советского Союза. Он в Москве, чтобы оформить документы на выезд. Несколькими днями ранее у возвращавшегося из Америки Евтушенко на таможне в «Шереметьево» изымают сотни томов так называемой «антисоветской литературы». Он идёт в КГБ вызволять свои книги. И тут произошло нечто, о чём Бродский рассказал мне в Нью-Йорке.

В записанных тогда на аудиоплёнку наших диалогах он впервые решил вынести за рамки узкого круга историю, которая в глазах многих в итоге превратит Евтушенко чуть ли не в советника КГБ по делу Бродского. Я делюсь этими плёнками с вами в первый раз.

Иосиф Бродский:

Значит, раздаётся телефонный звонок. Звонит мой приятель, говорит: слушай, Евтух очень хочет тебя видеть. Он знает всё, что произошло». Значит, и мне два часа убить в Москве или три. Я говорю: ладно, я ему позвоню. Я ему звоню, он говорит: «Иосиф, я всё знаю. Не могли бы вы ко мне сейчас приехать?» — «Всего доброго».

— И он приехал, специально для этого разговора. Я ему всё рассказал: как меня вызвали, почему я там оказался, и т.д. и т.п., что вот книжки выручал, и так далее.

Иосиф Бродский:

Он говорит: «Иосиф, слушай меня внимательно». Он говорит: «У меня арестовали багаж, и меня это очень вывело из себя, и я позвонил своему другу». У них ведь, у московских, все друзья, да? Он говорит: «Я позвонил другу, которого я знал ещё давно, с Хельсинского фестиваля». Ну, я так вычисляю, значит, кто это… Андропов, следовательно? Я говорю: «Как друга зовут?» Он говорит: «Я тебе не могу этого сказать». Я говорю: «Ну ладно, продолжай». Евтух говорит: «И тут, находясь у него в кабинете, я подумал, что, поскольку я уже с ним разговаривал, почему я говорю о своих делах, почему бы мне не поговорить ещё и о делах других?» Что, в общем, абсолютная ложь. Потому что этот человек не говорит о чужих делах, он о них просто не думает. Но это дело десятое. Он говорит: «Да и вообще, как вы обращаетесь с поэтами?». «А что?» «Ну, например, Бродский», да?

— И тут он матом просто, раздражённо очень говорит: «И вообще, слушайте, давайте бросим на эту тему говорить». Потому что он опять написал письмо в Америку и сказал: он хочет. И мы решили: сейчас примем решение, чтобы он уехал. Уже надоел всем». Я ему тогда сказал: «Скажите, вы что, вы понимаете, что это трагедия для человека, для поэта — уезжать из своего языка? Вы можете хотя бы сделать, чтобы не мучить его перед отъездом? Как вы иногда оскорбляете людей, которые уезжают за границу». «Ну, что вы хотите? Всё зависит от того, как он будет себя вести». Я говорю: «Что он, будет кричать «Да здравствует советская власть!» после такого процесса дурацкого?». Он был очень раздражён, не хотел на эту тему говорить. «Евгений Александрович, ну просто решили мы, дали уже разрешение и всё. Этот вопрос закрыт».

Иосиф Бродский:

И поэтому он говорит: «Иосиф, я понимаю, что произошло». Ну, я всё это выслушиваю, не моргнув глазом, и так далее. Говорю: «Ну, Жень, спасибо». Тут он мне начинает говорить: «Иосиф, в какой ты поедешь штат? Не хорони себя в провинции, поселись где-нибудь на побережье. И вот, сколько ты должен просить, значит, за выступление». Я говорю: «Спасибо, Женя, за совет, за информацию. Теперь до свидания». Он говорит: «Смотри на это, как на длинное путешествие». И он, значит, подходит ко мне и собирается меня как бы поцеловать. Я говорю: «Нет, Жень, вот всё. За информацию спасибо, а с этим давай, знаешь, обойдёмся без этого». Ну что, я понимаю, его вызвали в качестве референта по этому самому вопросу. И он, значит, изложил свои эти самые соображения. То, что в качестве консультанта он, конечно, был. Вот что произошло, вкратце. В общем, более-менее так, как оно и было.

Андропов сказал: «Проспитесь»

Первое, что приходит в голову: почему Евтушенко долгие десятилетия скрывал имя своего собеседника в КГБ? Ведь ход времени, ход событий работал не на него. Со слов Бродского все решили, что это был сам председатель КГБ Андропов. На самом деле именно с Андроповым-то отношения у Евтушенко и не сложились. Вот вам всего один эпизод. Евтушенко, будучи в гостях, случайно узнаёт, что готовится арест писателя Солженицына. Импульсивно он решается выйти на улицу и позвонить самому Андропову. Ситуация гротескная, почти театр абсурда.

— А знаете, откуда я звонил? Из телефона-автомата напротив телеграфа.

— Просто так можно было с телефона-автомата набрать номер председателя КГБ?

— Да, справочная КГБ. «Срочно, это говорит поэт Евтушенко. У меня есть срочное сообщение государственной важности». Всё.

Мне сказал Любимов о Солженицыне. Мы были в гостях у корреспондента Time Стивенса. Но я сразу ушёл оттуда. Рядом со мной были Римма Казакова и Инна Кашежева, поэтесса. Мы вместе вышли. Они говорят: «Откуда ты будешь звонить, Женя?» Я говорю: «Да из автомата». Я позвонил и сказал, что я умру на баррикадах, если Солженицына снова арестуют. Андропов мне сказал: «Проспитесь». Мрачно так сказал: «Проспитесь!»

Сексот или не сексот?

На самом деле Евтушенко сидел тогда в кабинете генерала Филиппа Бобкова, курировавшего вопросы культуры. Бобков был давним знакомым Евтушенко. Ведь это именно он безуспешно пытался сделать из Евтушенко осведомителя КГБ много лет назад. Знакомство это сохранилось, а Евтушенко полезными связями никогда не пренебрегал. Вообще-то говоря, такого рода контакты не афишируют, и понять скрытность Евтушенко, наверное, можно. Но и гнев Бродского объясним. Высылка казалась ему в тот момент жизненной катастрофой. И возмущённый, он припечатал Евтушенко надолго кличкой стукача.

Бродский перебрался в Америку, как мы теперь знаем, навсегда. И тут на американской сцене появляется главный друг и покровитель Евтушенко — славист Альберт Тодд. Таинственная фигура, о которой в открытом доступе почти нет информации. Не осталось ни видео, ни фото. Пожалуй, одна из считаных — вот эта, сделанная моей женой Марианной. И не случайно. Как рассказал мне сам Евтушенко, Альберт — или как его он называл, Берт — был сотрудником американских спецслужб, курировавшим русский культурный фронт. Об этом сейчас подзабыли, но с подачи Евтушенко его друг Тодд устроил Бродского на работу преподавать в Нью-Йоркский Квинс Колледж. Тот занимал там пост главы департамента славистики. Через некоторое время Евтушенко попытался через Тодда устроить в Америке свою встречу с Бродским.

— Я Альберту звоню и говорю: «Я сейчас в Нью-Йорке остановился. Я хочу появиться, я соскучился по нему, поговорить хочется». И вдруг он мне говорит: «Женя, а надо ли тебе с ним видеться?». «А что такое?» — «Женя, он о тебе очень плохо здесь говорит. Ничего хорошего не получится, по-моему». Я говорю: «Что он говорит?» — «Ну, Жень, я не хочу. Зачем ты?» — «Нет, я хочу», — сказал я. Когда он мне сказал «Он говорит, что ты участвовал в том, что он оказался заграницей», то есть что «ты принимал участие в его выталкивании», я просто обалдел! Я говорю: «Как? Ну, ты знаешь, Берт, что это неправда! Первое, что я сделал, — это я тебе позвонил, чтобы ему достать работу, и ты ему нашёл в Квинс Колледже сразу же работу». — «Я это всё знаю, Жень. Но что делать? Он говорит такие вещи, несколько раз говорил. Не надо тебе с ним видеться». Я говорю: «Нет, я хочу с ним увидеться». – «Ну, хорошо, я ему передам». И вот мы с ним встретились. Он пришёл ко мне в гостиницу.

Иосиф Бродский:

Я говорю: «Ну, чего ты меня хотел видеть?». Он говорит: «Помнишь, Иосиф, в Москве, когда мы с тобой прощались, ты подошёл ко мне и поцеловал меня?». Я говорю: «Женя, я вообще-то все хорошо помню, если говорить о том, кто кого собирался поцеловать». И тут он всплескивает руками, вскакивает, и начинается такой нормальный Фёдор Михайлович Достоевский. Он говорит: «Как это? Как ты мог такое сказать, кто кого мог поцеловать? Мне страшно за твою душу!» — и так далее. Я говорю: «Ну, Женя, о своей душе я как-нибудь позабочусь, Бог позаботится, ты уж уволь».

— Я ему говорю: «Иосиф, ну как тебе не стыдно? Мне говорят такие вещи. Ты же знаешь, что ты был освобождён по моему письму. Почему? Что с тобой случилось? Ты же знаешь, что это неправда! Ты, наверное, презираешь доносчиков тридцать седьмого года, которые делали ложные доносы друг на друга, а это то же самое!» — «Я ещё не встречал ни одного человека, который бы заслуживал моего презрения», — сказал он мне. Вот так он сказал. Вот это абсолютно точно.

Иосиф Бродский:

И там начинается… Он говорит: «Вот, ты говорил Берту Тодду…» и так далее и так далее. «Ты меня неправильно понял». Я говорю: «Я тебя неправильно понял?» Он говорит: «Да, ты меня неправильно понял». Я говорю: «Если я тебя неправильно понял, как была фамилия человека, с которым ты разговаривал 23 апреля 1972 года?» Он говорит: «Я не могу тебе этого сказать». Я говорю: «Жень, мы сейчас в гостинице. Хочешь, на улицу выйдем? На улице скажешь?». Он говорит: «Нет, я не могу». Я говорю: «Ну, чего ж я тебя неправильно понял? Я говорю: Женя, ну, в общем, давай оставим…».

— И стоит. Я говорю: «Знаешь что? Больше мы с тобой видеться не будем. Стихи, конечно, я буду твои читать, наверное. Будем считать, что мы больше не знакомы с этого момента. Все». Стоит, не уходит. И вдруг говорит человеческую фразу: «Жень, ты же никогда не был в эмиграции. Ты не знаешь, что волей-неволей начинаешь искать, кто в этом виноват. Ты когда-нибудь… Ты не думал об этом?». Вот так, наверное, и произошло. Это была человеческая фраза.

«Что я могу сделать для этого? — я говорю. — Что тебе всё-таки дало возможность думать так?» — «Ну, ты же сам мне говорил, что ты был консультантом КГБ в моём вопросе! Ты же им советовал меня не мучить! Ты же мне сам это рассказывал. А это означает, что ты консультировал уже». Я говорю: «Иосиф, если я иду по улице, и я там вижу милиционера, который бьёт сапогом в живот беременную женщину — и я подхожу к нему и говорю: «Товарищ милиционер, вы что, не видите, что она беременная? Как вы можете её бить сапогом в живот?» — это что, значит, я сексот отделения милиции, что ли? Что с тобой случилось?». Молчит стоит. «Что я могу сделать, чтобы исправить эту мою ошибку?».

Иосиф Бродский:

Он говорит: «Слушай, сейчас Берт приходит ко мне, мы идём обедать и так далее, в китайский ресторан. И там будет мой друг, актёр из Канады. Я просто хочу сказать, чтобы ты ради своей души сказал Берту, что ты меня неправильно понял». Я говорю: «Ну, знаешь, не столько ради моей души, поскольку мне-то всё равно, но если это тебя действительно так занимает, то почему нет? В конце концов, чем меньше говна, тем лучше в мире».

— Ну, пошли туда. Он молчал долго. И все, конечно, на него… Я же не успел объяснить, что там происходило. А потом он мнётся, мнётся, и кто-то спрашивает: «Иосиф, нам просто вот интересно, мы кое-что слышали из того, что вы говорили о Жене».

Иосиф Бродский:

И он меня подталкивает, значит, пятое-десятое. Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Ну, начинай». Я говорю: «Ну, это все уже такой театр, это уже полное это самое…Жень, как же я начну? Ты уж как-нибудь наведи…». Он говорит: «Я не знаю как». Я говорю: «Ну ладно». Я, значит, стучу вилкой и говорю: «Дамы и господа! Берт, помнишь наш разговор с тобой про Женино участие в моем отъезде?» Я говорю: «Вполне возможно, что произошло недоразумение, что я неправильно Женю понял. А теперь, дамы и господа, у меня… — действительно меня моя приятельница ждала — к сожалению, приятного аппетита, я должен исчезнуть». И я, значит, стою, собираюсь уходить. Евтух меня берет за рукав и говорит: «Иосиф, я слышал, ты родителей пытаешься пригласить». Я говорю: «Да, представь себе. Откуда ты знаешь?». Он говорит: «Ну, это неважно, откуда я знаю. Я просто посмотрю, чем я могу помочь». Я говорю: «Буду тебе очень признателен». Всё. И ухожу.

— И я это сделал. Его мама приходила ко мне, и я дал ей письмо в КГБ, которое она отправила. Но ничего не получилось, к сожалению. И он продолжал говорить… Кстати, Белла его видела, и она мне сказала: «Слушай, ты мне вроде говорил, вроде ты помирился там с Иосифом. А что-то я была, его видела, и он что-то отозвал меня на балкон и опять примерно начал то же самое говорить. Я сразу же его остановила: „Я ничего не хочу слышать плохого о Жене“.

— И вроде бы эти напряжённые отношения продолжались…

— Как продолжались? Я не виделся с ним больше.

И всё-таки ещё одна встреча состоялась. Точнее было бы назвать её не-встречей. Евтушенко сделал последнюю отчаянную попытку примирения через общего друга – владельца знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Романа Каплана. Но непрощающий Бродский сделал все, чтобы не встретиться с Евтушенко лицом к лицу.

— У меня была попытка поговорить с Бродским. Я говорил с Ромой Капланом, а Рома меня очень любит. Я говорю: «Рома, знаешь что, всё-таки я так иногда захожу, бывает, натыкаюсь на Бродского где-то, то в одном, то в другом месте. Что за идиотство всё-таки? Слушай, я даже выпью нелюбимую мною водку, согласен на это. Выпьем пол-литра втроём, посидим и закончим всю эту бодягу просто». Он говорит: «Женечка, ничего не получится у тебя». Я говорю: «Почему?» — «Ну не получится. Я знаю. Я уже пробовал с ним разговаривать».

И последний раз я его видел, это был очень тяжёлый случай. Мне кто-то должен был оставить билет в театр. Я пришёл туда, к нему, а он сидел с каким-то человеком. А человек поднял воротник почему-то. Странно, хотя сидел в помещении, напротив бара как раз. А я сел туда. Он говорит: «Жень, ты посиди, сейчас тебе принесут билет. Садись туда, за барную стойку». Я не видел, человек какой-то. И потом я смотрю… Я давно его не видел. Знаете, наверное, как Квазимодо, впечатление. Он сидел напротив меня, в зеркале точно попадая. Знаешь, это было ужасно. Я смотрел на него. Он не замечал, что я его вижу. Сидел с Ромой там. Вот так вот сидел.

Евтушенко не подозревал, что Бродский тогда прокомментировал всю эту ситуацию следующим образом: «Гонца, хоть раз принесшего дурную весть, пристреливают». Хлёстко. А между тем отношение Бродского к Евтушенко оставалось глубоко амбивалентным. Знали об этом немногие. Например, однажды в разговоре со своим другом, поэтом Рейном, Бродский, вертя книжку со стихами Евтушенко, вдруг произнёс: «Все-таки, какой он симпатичный человек». Или, например, когда Соломон Волков заступился за стихи Евтушенко, Бродский с некоторой неохотой вдруг признался: «Я, наверное, что-нибудь знаю на память Евтуха. Я знаю на память какие-то стихи. Строк на двести-триста наберётся».

— Он, правда, очень любил выражаться обо мне так, как я никогда не любил: Евтух. Но никогда в лицо — заочно.

— Кстати, должен сказать, что это сокращение как раз типично для Бродского. Тут даже нет, уверяю вас, никакого такого персонального пренебрежения. А ближайшего своего друга Барышникова он иначе, как «Мышь», не называл. Маяковского он, как вы знаете, называл «Маяк».

Подлость

Начали мы с похорон Бродского. Потом говорили о похоронах Кеннеди. А теперь не случайно речь пойдёт о прощании с ближайшим другом Евтушенко Бертом Тоддом, где мы и узнаем о ещё одном витке этой грустной истории. О ней почему-то до сих пор не упоминает ни один бродсковед.

— Умирает Тодд. И на похоронах подошёл ко мне мальчик Володя Соловьёв и сказал: «Ну вот, Евгений Александрович, моя совесть чиста, я произнёс речь. Теперь я вам хочу сделать подарок — письмо Бродского. Берт мне сказал: «Пока я буду жив, я выполню своё обещание, чтобы Женя не знал про это письмо». И он дал мне это письмо. С такой сладенькой улыбочкой, на похоронах моего друга.

Автор этого письма — Бродский. Читать его сейчас, прямо скажем, как-то неловко. В нём Бродский пытается убедить президента Квинс Колледжа не принимать на работу Евтушенко. И мотивирует это тем, что Евтушенко — противник Америки. «Вы берёте на работу типа, который систематически брызжет ядом в советской прессе, как, например, в этом стихотворении:

Линкольн хрипит в гранитном кресле ранено.

В него стреляют вновь! Зверье — зверьем.

И звезды, словно пуль прострелы рваные,

Америка, на знамени твоем!

Это тот самый стих на смерть Роберта Кеннеди, который запомнился Бродскому с голоса Евтушенко. Ведь он был первым его слушателем. Стихотворение это, конечно, не антиамериканское. В нём Евтушенко оплакивал смерть друга. Теперь, через 23 года Бродский использовал эти строчки, чтобы поставить Евтушенко подножку. Евтушенко воспринял это как удар ножом в спину. Я видел опубликованное факсимиле этого письма и уверен, к сожалению, в его подлинности. Это его пишущая машинка, это его стиль, и это его подлость.

— Давайте мы сейчас вспомним вообще всю ситуацию с этим письмом. Иначе наш разговор может быть непонятным. Ситуация была следующая. Когда решался вопрос о вашем приглашении в качестве профессора в Квинс Колледж в Нью-Йорке, это совпало с фактом, очень неприятным для Бродского. В Квинс Колледже производили сокращения, и в ходе этих сокращений был уволен профессор и переводчик Барри Рубин, один из близких друзей и переводчиков Бродского.

— Знаете, почему я помню? Просто по возрасту увольняли, никаких претензий к нему не было. В это время Берт объяснял мне эту ситуацию и сказал мне: «Жень, очень хорошо будет, если ты напишешь письмо. Ты мне веришь, что это очень хороший преподаватель, которого мы хотим сохранить?». И я подписал письмо в защиту Барри Рубина.

— А Берт Тодд в это время был деканом в Квинс Колледже? Но он принимал участие в вашем приглашении в Квинс Колледж.

— Совершенно верно. Но он хотел сохранить и Барри Рубина. И он попросил меня это сделать. И я написал это письмо.

— О чём, вероятно, даже Бродский не знал.

— Как это он мог не знать? Но Барри Рубин про это знал.

— Барри Рубин, может быть, и знал и мог не сказать об этом Бродскому.

— Мне он сказал спасибо.

Но это все равно не меняет ситуации, которая заключается в следующем: узнав об этом, Бродский написал письмо президенту Квинс Колледжа, где говорил, что он очень сожалеет о том, что его друг, которого он очень высоко ценит, Барри Рубин увольняется. Но он понимает, что это может быть связано с финансовыми затруднениями, но как тогда объяснить приглашение в качестве профессора поэта Евтушенко, который стоит на антиамериканских позициях? И тут Бродский процитировал те строчки.

— Он даже не упомянул, по какому поводу это стихотворение было написано, что ему прекрасно было известно. Ты знаешь, я тебе рассказывал, как я ему читал давным-давно эти стихи и что он сказал мне. Ухмыльнулся и сказал: «Ну, с тобой-то пустят вечером».

Но мне просто перевернуло душу. Вот этого я не ожидал. И я думаю, что он не хотел не только поэтому. Может быть, другие ещё причины были. Я думаю, что он не хотел со мной мириться потому, что всё равно он знал, что это когда-нибудь всплывёт. Он мог бы ещё быть жив — и это всплыло бы после примирения, понимаешь? Но то, что он мог написать, чтобы мне не давали работу там, куда я вместе с Бертом его устраивал! Вообще это просто… Не понимаю, как это возможно было, просто по-человечески…

— У Андрея Вознесенского есть такие стихи:

Почему два великих поэта,

проповедника вечной любви,

не мигают, как два пистолета?

Рифмы дружат, а люди – увы.

Это он не о вас с Бродским написал?

— Кто знает? Какое счастье, что при жизни Бродского я не знал про это письмо! Если бы я узнал это при жизни Бродского, я не знаю, чем бы это кончилось. Я честно вам говорю. Я, может быть, ударил бы его просто по лицу за это. Ни один человек, кстати, из исследователей Бродского вообще не написал о том, что он был освобождён по моему письму и о том, что он писал такое письмо. Они нигде не упомянули об этом, этого не было, понимаете? Это не входило в их концепцию. Это больно просто, больно. Очень больно, когда речь идёт о людях, которых с тобой что-то соединяет. Очень часто мы бываем жестокими не потому, что мы жестоки понарошку… Вы знаете, у Георгия Адамовича есть строчки: «Все — по случайности, все — поневоле. Как чудно жить. Как плохо мы живём».

Выходит, Бродский, которого мы все считаем первым нашим несоветским поэтом, в чём-то все-таки оставался советским человеком. Бродский вскоре умер, и инцидент на этой драматической ноте был прерван. В большой истории Евтушенко и Бродский в итоге останутся как два антипода — и эстетические, и этические. По крайней мере, так воспринимал это сам Бродский. Что ж, случай не первый и не последний. Вспомним хотя бы вражду Маяковского и Есенина или Мережковского и Бунина. Но, как любит говорить один мой друг, «Истина кипариса не отменяет истину яблони». Евтушенко вспоминал, как однажды Бродский слушал его только что написанное стихотворение «Идут белые снеги».

Идут белые снеги,

Как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

Да наверно, нельзя.

Чьи-то души, бесследно

Исчезая вдали,

Словно белые снеги,

Идут в небо с земли.

— А потом, когда я прочёл это, у него изменилось лицо и даже чуть-чуть были на мокром месте глаза. Чуть-чуть. Он мне сказал: «Женя, вы не понимаете… — он иногда переходил со мной на «вы», вдруг говорил даже по имени-отчеству. И он сказал: «Женя, знаешь… Вот всё пройдёт… Вот представьте, все уйдёт, политика, а вот это останется. Пока русский язык будут существовать, это стихотворение будет». Я не считал его никогда своим врагом, тогда особенно. В какой-то степени соперником? Не знаю.

В стихах вообще-то заложена некая мистическая сила: написанное в них часто потом сбывается, и поэт вдруг оказывается пророком собственной судьбы. Так, мне кажется, напророчил себе появление Бродского и Евтушенко. Ему тогда было 23 года, а Бродскому – всего 15. И стихотворение называлось «Зависть».

— Этого секрета не открывал я раньше никому.

— Я бы хотел, чтобы вы его прочли.

— Вы знаете, что Маша мне запрещает говорить о Бродском? Она знает, что это самое больное моё место. Ой, Господи…

— Я думаю, что сейчас вы сказали это — и это хорошо, что вы это сделали.

— Самое моё больное место. Это просто та рана, которая не зарастает и никогда не зарастёт.

Я знаю, что живёт мальчишка где-то,

И очень я завидую ему.

Он вечно ходит в ссадинах и шишках, —

Я был всегда причёсанней, целей.

Все те места, что пропускал я в книжках,

Он не пропустит.

Он и тут сильней.

Он будет честен жёсткой прямотою,

Злу не прощая за его добро.

И там, где я перо бросал: «Не стоит…»

Он скажет: «Стоит!» И возьмёт перо.

Он если не развяжет, так разрубит —

Где я не развяжу, не разрублю.

Он если уж полюбит — не разлюбит.

А я и полюблю, да разлюблю.

Я скрою зависть, буду улыбаться.

Я притворюсь, как будто я простак:

«Кому-то же ведь надо ошибаться,

Кому-то же ведь надо жить не так».

Но сколько б ни внушал себе я это,

Твердя:

«Судьба у каждого своя», —

Мне не забыть, что есть мальчишка где-то,

И он добьётся большего,

Чем я».

Далёкая сибирская станция Зима. Евтушенко всю жизнь считал её своей родиной. Деревянные дома, простые нравы, лай собак, бездорожье — больше ничего. Но местный оркестрик трогательно дудит в честь своего поэта ржавой медью. Можем ли мы сказать, что Евтушенко поэт для народа, а Бродский — для элиты?

Да, разумеется, Нобелевская премия Бродского для многих весомый аргумент в его пользу. Да, философия Бродского многомернее, богаче, сложнее. И вряд ли кто-нибудь будет с этим спорить. Но в любом уравнении есть две стороны. Я убеждён, что даже одна по-настоящему народная песня делает её автора великим поэтом. Я бы сравнил Бродского и Евтушенко с двумя штангистами: один подходит к штанге с подготовкой и осмотрительно и сразу выжимает рекордный вес, а другой пытается поднять штангу сто раз подряд, но из них только два или три рывка оказываются успешными. Со стороны впечатление складывается не в его пользу, но на самом деле свои рекорды остаются как за одним, так и за другим.

— А вы внимательно прочли то, что я написал о нём в поэме «Дора Франко»?

Для того ли родились,

Для того ли вылупились,

Чтобы после подрались,

Обозлели, вылюбились?

Так вот стравливала нас

Хищными голосьями

Свора, ставившая на

Брата мне Иосифа.

Кто подсказчик лживый,

Кто?

Но по Божьей милости

Я ещё надеюсь, что

В небесах помиримся.

— Вот последний мой разговор с Иосифом.

— Интересно, что бы он сказал, если бы услышал?

— Если бы он написал такую историю, я бы его обнял… Можно я выпью чуть-чуть? Зачем, зачем всё это было? Ужасно это. Почему так происходит? Почему так происходит, как то, что произошло между нами? Почему? Какая-то дьявольщина впуталась в это.

Мне кажется, мы переживаем небывалый культурный слом. На наших глазах одна цивилизация сменяется другой, а мы — как это странно и страшно — хватаем друг друга за грудки из-за пустяков. Между тем, мир лет через сто-двести будет разительно другим. Но что при этом останется от нас, от русской культуры нашего времени? Кому мы сами поможем разместиться на этом ковчеге, тот, видимо, и доплывёт к тем, другим, нам не ведомым людям. Нужно ли выкидывать одного, чтобы расчистить место другому? Вряд ли. У меня мечта: пусть на той воображаемой книжной полке будущего найдётся место и одному, и другому, и третьему. Ведь потерять, обронить проще простого.

— Я его признаю большим поэтом. И стихи его, конечно, читаю, и это прекрасные, конечно, стихи. И я с удовольствием вам их сейчас прочту. Оно до строчки хорошее.

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

Выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке,

Жил у моря, играл в рулетку,

Обедал чёрт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,

Трижды тонул, дважды бывал распорот.

Бросил страну, что меня вскормила.

Из забывших меня можно составить город…

Кто знает, может быть, и могло бы так произойти, что, если бы меня не стало, а вместо меня оказался бы он здесь, может быть, и он прочёл бы какое-нибудь моё стихотворение. Вот я подумал об этом. Вот что я хотел выговорить. Я ведь продолжаю с ним разговаривать. Я, может быть, на таком уровне откровенности ещё ни с кем не говорил. Надеюсь, что это будет хорошим уроком будущему поколению — понимать разницу между добром и злом, чтобы горько не ошибиться. Как иногда, бывало, ошибались мы.