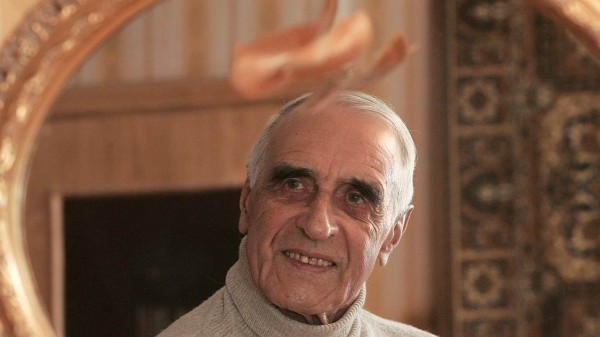

Продолжая цикл видеобесед «Взрослые люди» с классиками – учеными, деятелями культуры, общественными деятелями, ставшими национальным достоянием, – мы поговорили с известным востоковедом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктором исторических наук, профессором Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Георгием Ильичом Мирским. Беседовала Любовь Борусяк.

— Сегодня мы в гостях у Георгия Ильича Мирского, человека очень известного. Георгий Ильич много лет занимается Востоком, в том числе арабским миром и Израилем. Очень востребован как эксперт по восточной проблематике, особенно в последние годы, когда эти проблемы стали особенно актуальными. Георгий Ильич – преподаватель Высшей школы экономики, причем необычайно популярный. Его бывшие студенты говорили мне, что обязательно надо встретиться с ним, потому что в студенческие годы он был у них самым любимым лектором.

— Приятно это слышать.

— Доктор исторических наук, профессор, очень крупный ученый, недавно отметил свой 85-летний юбилей, с которым я вас, хотя и с некоторым опозданием, поздравляю. Необходимо отметить также, что Георгий Ильич много лет проработал и продолжает работать в Институте мировой экономики и международных отношений, а это было очень серьезное место.

— Оно и сейчас серьезное.

— В советское время сотрудники этого института были главными экспертами руководства страны по международной проблематике. Насколько я понимаю, вы писали для первых лиц государства разного рода бумаги, на основе которых принимались решения во внешней политике. Наверное, не всегда те, которые предлагались, но тем не менее. Георгий Ильич, детство и подростковая пора людей вашего поколения пришлись на трудное время – войну, когда люди взрослели гораздо быстрее, чем представители всех остальных поколений. Об этом говорили многие и многие участники нашего проекта «Взрослые люди» — ваши ровесники и на несколько лет моложе. И почти у всех, кто выдержал эти трудности, формировался очень сильный характер, который помог им многого добиться в жизни.

— Естественно. Я вам могу сказать, что я в пятнадцать лет пошел работать, когда началась война. Я жил в Москве и поступил к этому времени в военно-морскую спецшколу на Красносельской. Это было после седьмого класса. Тогда только что образовались спецшколы, я поступил туда, потому что хотел стать моряком.

Когда началась война и Гитлер в октябре начал наступление на Москву, спецшколу эвакуировали в Сибирь. А я решил (по крайней мере, на какое-то время) остаться с матерью. Потому что отец у меня умер за год до этого, и мать как раз в 41-м году вышла замуж второй раз. Ее второго мужа – он был командир запаса Красной Армии – взяли на фронт и тут же убили. Так мы остались с матерью вдвоем, и чтобы ее не оставлять в Москве одну, я решил: «Ладно, пережду год-два». Кто же знал, что война будет продолжаться четыре года. Как раз в это время Сталин сказал: «Еще палгода, ну, ат силы годик и гитлеровская Германия лопнет пад тяжестью сваих прэступлений». Вот все и думали, что годик можно перетерпеть. Но ничего такого не получилось. А поскольку здесь была страшная, жуткая зима, и все вышло из строя: отопление, канализация, и есть было нечего, я пошел работать. Я работал грузчиком. Это была моя первая работа.

— А эвакуироваться вы с мамой не хотели?

— Ну, куда мы вдвоем с матерью могли эвакуироваться? Ничего нет. Никаких родственников нигде – что там делать? Где? Как? Об этом вообще нечего было и говорить. К тому же, вот еще какой момент был: мать моя по паспорту была немка.

Дело в том, что ее отец, мой дедушка, был латыш. А жила она в Смоленске. До революции ведь не было никаких национальностей в документах — там был вид на жительство и вероисповедание. И естественно, в ее паспорте так же, как и у моей бабушки, было проставлено: «лютеранка». А потом, уже после революции, когда ввели паспорта, и в них появилась графа «национальность», в ЗАГСе автоматически ее записали как немку. «Лютеранка» — значит, немка. И никто не обращал на это внимания. Тут мировая революция вот-вот должна была произойти, не все ли равно, какой она национальности.

Кто ж мог подумать, что через двадцать лет будет война с немцами, и что всех немцев будут из Москвы выгонять, выселять. Мою бабушку и двух ее сестер, старух, выселили сразу же. Они умерли где-то по дороге в Казахстан или уже в Казахстане, я точно не знаю. И мать должны были выселить. Она уже пришла ко мне и показывает паспорт, а там написано: «Место жительства – Казахская ССР, Карагандинская область». Я уже приготовился туда ехать. Но ее второй муж, он был членом партии, буквально за несколько дней до того, как его взяли на фронт и убили, за нее поручился. После этого ее и меня оставили в Москве.

— А разве тогда можно было поручиться за кого-то?

— Обычно ничего этого не было, не было такой системы. Но вот он пошел, поговорил где-то — и ее оставили. Эвакуироваться было некуда, ничего нет – полная беднота. И я пошел работать сначала грузчиком, потом я был санитаром в московском госпитале, потом был пильщиком на циркулярной пиле, потом слесарем-обходчиком тепловых сетей, и уже совсем потом – шофером на грузовике. В общей сложности я пять лет был, что называется, рабочим классом. Пять лет.

С января 1945-го года до 1947-го, то есть последние два года, когда я работал шофером, я учился в вечерней школе рабочей молодежи. Я туда по вечерам ходил, окончил десятилетку и получил аттестат за десять классов. Потом я поступил в Институт востоковедения чисто случайно — кто-то мне подсказал. Поступил я на арабское отделение.

Я, конечно, мог остаться рабочим, мне даже пророчили хорошее будущее по этой части. У меня была хорошая память, и когда я обходил тепловые сети, мой напарник мне сказал: «Ну, ты быстро запомнил, где, в какой камере, какие стоят задвижки и компенсаторы. Когда-нибудь, может быть, будешь мастером района». А когда я работал шофером, то по этой же причине мне кто-то предсказал, что когда-нибудь я дойду до «завгара» — заведующего гаражом. Так что у меня были хорошие перспективы.

— А у вас были другие планы? Вы хотели учиться?

— Если бы я не хотел, я бы не пошел. Вы думаете, это легко после двенадцати часов рабочего дня вечером идти в школу? Конечно, хотел. Я чувствовал, что-то такое во мне есть, что могло бы проявиться. Кроме того, я знал, что я хорошо, грамотно пишу, – у меня была природная грамотность. Никто не знает, почему так. Родители мои были люди совершенно заурядные – мелкие служащие в каких-то учреждениях. У них не было никакого высшего образования, их нельзя назвать ни интеллектуалами, ни интеллигентами. Но у меня хорошие способности к иностранным языкам.

Это выяснилось так. Когда я решил поступать в военно-морскую школу, меня один мой товарищ разыграл. Он сказал:

— Ты в школе учишь французский. А для моряков-то нужен английский, потому что это международный язык. Без английского тебя не примут.

Я такой наивный человек, по глупости поверил. Достал самоучитель, и за полгода выучил английский язык волне достаточно для того, чтобы поступить. Правда, оказалось, что это не нужно для поступления.

Потом я пошел учиться в институт, и учился очень хорошо, на одни «пятерки». Так что можно сказать, что я сам себя сделал. Потому что никаких родителей, никаких родственников, никакого знакомства, никакого блата, никаких особо благоприятных обстоятельств — ничего этого не было.

А значит, я действительно проявил характер.

Я помню, как я однажды вылез из этой подземной камеры наверх, а оттуда, из-под земли, пар идет. Недаром это называлось «горячий цех»: жара жуткая, работа адская, и мы получали не семьсот граммов хлеба в день, как все рабочие, а кило хлеба в день и килограмм мяса в месяц. У нас был повышенный паек, но этого, конечно не хватало, и уже к концу 1942-го года — тогда мне было шестнадцать лет – я еле ноги таскал. Мне мать говорила, что на меня страшно смотреть, потому что я был ходячий скелет, совершенно желтый. Шестнадцать лет — это такой возраст, когда организм формируется, а тут… Конечно, это было не как в Ленинграде, где десятками тысяч люди умирали от голода, но мы были доходягами, мы доходили совсем. И только когда стало приходить американское продовольствие: тушенка, яичный порошок и прочее, только тут я, и все остальные, кто были в Москве, стали немного оживать. Американцы нас выручили. Помню, когда я через несколько месяцев посмотрел в зеркало, у меня даже румянец на щеках появился, первый раз в жизни. Конечно, было трудно.

Ну вот. Я вылезаю из этой камеры, сижу, пытаюсь отдышаться, и случайно меня окликает мой товарищ, с которым мы в школе учились. Расстались мы с ним после окончания седьмого класса. Наша школа была на площади Восстания, между зоопарком и планетарием; до сих пор там это здание стоит. Во время войны, кстати, я два раза болел дизентерией, и я лежал в этой школе: ее тогда сделали больницей. Причем лежал я в собственном классе. Так вот, я вылезаю, а он говорит:

— Ой, это ты?!

А по мне сразу было видно, кто я и что я.

Он говорит:

— Как жалко. Ты считался таким способным учеником.

А я ему:

— Ты что ж, думаешь, что я на всю жизнь тут и останусь?

Он:

— А разве после этого ты сможешь пойти и какие-то логарифмы учить?

Как же – не пошел, именно что пошел, я же потом заканчивал школу. Но мне очень обидно было, что он на мне крест поставил. Ну уж нет! Куда-нибудь я все-таки пройду. Сначала я хотел пойти в МГУ на исторический факультет или в МГИМО. Но дело в том, что у меня медаль была только серебряная, а там был большой конкурс, и попасть туда можно было либо с золотой медалью, либо фронтовикам, которые были постарше меня. Так что туда я не мог попасть, а в Московский институт востоковедения попасть мог. Этот институт находился в Ростокинском проезде. Непонятно почему, но его закрыли в 1954 году, и нас, тех, кто там учился, перевели в качестве восточного факультета в МГИМО. Поэтому в аспирантуре я учился уже в МГИМО, и там же защитил кандидатскую диссертацию.

Так что я действительно могу сказать, если бы не было во мне какого-то драйва, энергии и стремления выбраться куда-то, то, может быть, когда-нибудь я и стал бы заведующим гаражом. Но тогда вы вряд ли бы брали у меня сегодня интервью.

— Георгий Ильич, а в 40-е годы какие в Советском Союзе были планы взаимодействия с восточными странами?

— Востоковедение у нас было и до революции, и потом. Понимаете, это же огромные страны: Китай, Индия, Турция, арабский мир обширный, Иран, Япония, и естественно, что были намерения как-то развивать с ними отношения, экономические и политические. Многие из них к тому времени уже освободились, потому что еще недавно они были колониями или полуколониями. У нас появились посольства там, возникли какие-то экономические связи, договора, соглашения. Нужны были люди, которые знают язык, которые могут туда поехать. И большинству из нас, тех, которые поступали туда учиться, так и говорили: «Вот закончите учиться, и поедете в Каир или Тегеран каким-нибудь третьим секретарем посольства».

— То есть вас готовили для дипломатической работы?

— Да. Многие устраивались иначе: кто в Информбюро, кто в Радиокомитет, но больше всего шли в КГБ или в разведку. Из нашей группы большинство попало в КГБ и в разведку, естественно. И меня должны были туда взять — на меня нацелился один полковник из КГБ. По всем признакам я очень хорошо подходил. Рабочий человек (пять лет рабочего стажа) – раз. Знание трех языков (арабский, французский, английский) – два. Все пять лет круглый отличник – три. Так что на меня очень даже нацелились. И хотя у меня была рекомендация в аспирантуру, директор сказал: «Понимаете, с этой организацией мы спорить не можем». Я понимал, что не могут, и я уже решил, что меня берут в КГБ.

Но потом он же меня вызывает через месяц и говорит, что там отпала такая необходимость. Ну, я понял, что никакая необходимость не отпала, а просто они докопались до разных вещей. То, что у меня мать – немка, в 52-ом году уже не имело большого значения. Но дело в том, что у меня был один школьный товарищ, у которого брат перед войной сидел в лагерях. Потом во время войны он вышел, и мы часто у него бывали. Он там много чего рассказывал. Тогда, участвуя в этих разговорах, я впервые понял, что такое советская власть. И потом, спустя много лет, мне один человек из КГБ сказал: «А мы знаем, какие антисоветские разговоры тогда у вас велись».

— То есть все становилось сразу же известно?

— Моментально. Потому что был же стукач обязательно. Если пять человек вместе разговаривают, кто кто-то один из них – стукач. А может быть, и двое.

Короче, все стало известным, так что на меня уже было заведено досье. Я попал в черный список, значит, меня брать в КГБ нельзя.

— А вам хотелось?

— Конечно, нет. Что вы?! Я же пошел к директору, я же ему говорил: «Зачем мне туда идти? Меня же в аспирантуру рекомендовали». Я был счастлив, что пойду в аспирантуру. Я написал диссертацию по новой истории Ирака: «Ирак между Первой и Второй мировой войнами». А позже я написал книгу «Смутное время в Ираке». Диссертацию я защищал уже в МГИМО.

После этого я стал журналистом: меня взяли в журнал «Новое время», и я там некоторое время работал. Потом меня переманили в Академию наук. Нашлись у меня друзья, которые объяснили мне, что там открываются гораздо большие возможности, чем в «Новом времени», где нужно сидеть и редактировать заметки. А тут можно заняться действительно научными исследованиями. И к политике это имело отношение, потому что Институт мировой экономики и международных отношений, в который меня переманили, действительно был как бы придворным институтом. Его первым директором был Анушаван Арзуманян. Он был шурин Микояна – большой человек.

— Он действительно был ученым?

— Скорее, он был таким менеджером от науки. Никаких исследований у него не было, книг он не писал, хотя статьи были. Анушаван Агафонович Арзуманян был очень хорошим и порядочным человеком. Он из Баку, где был ректором Бакинского университета одно время. Как и положено, его в 37-м году посадили, но он недолго просидел, потому что был родственником Микояна. Вот он был первым директором института, и при нем мы действительно писали разного рода записки для руководства. Мы писали для МИДа, а еще больше — для международного отдела ЦК. И я участвовал во многом. Например, я участвовал в той группе, которая готовила материалы для ХХII съезда, после которого Сталина вынесли из Мавзолея. Там я очень много узнал во время подготовки доклада Хрущева. Не того, который был на ХХ съезде, а того, который был на ХХII-м. Ну, и потом я много писал для всяких высоких людей, например, для Хрущева.

— А вы знакомы были?

— Конечно, нет. Что вы? Куда мне до него, господи? Однажды я был на Камчатке — я читал там лекции от общества «Знание». И вдруг туда приходит срочная телеграмма: меня вызывают в Москву. Оказывается, Хрущев должен был нескольким иностранным газетам дать интервью о положении в восточных странах. Ну, и Микоян поручил это Арзуманяну, а Арзуманян сказал, что это, конечно, надо дать Мирскому.

Ему говорят: Мирский в командировке.

Арзуманян спрашивает: Где?

Ему отвечают: На Камчатке.

Арзуманян: Вызвать немедленно!

И вот я написал интервью для Хрущева. Арзуманян его послал наверх, и оно появилось в «Правде».

— Почти в том же виде?

— Абсолютно в таком же. Ну, может быть, подредактировали там чего-то. Как правило, редактировали наиболее острые, умные вещи — их, конечно, выбрасывали.

Вот вы сказали, что мы писали для руководства разные записки, бумаги, и на основании их делалась политика. Дело обстоит не так, а совсем наоборот. Когда там, наверху, несколько человек под влиянием своих советников решали, что нужно провести какую-то внешнеполитическую операцию, осуществить какой-то поворот, какие-то новые инициативы выдвинуть, то для обоснования этого нужно было мнение ученых.

Не для того, чтобы им подсказать, что делать, а чтобы подтвердить их правоту, обосновать ее какими-то цитатами Маркса и Ленина.

Вот как было на самом деле.

Помню, я делал одно задание для международного отдела ЦК. Нас курировал Мухитдинов. Раньше он был первым секретарем ЦК Узбекистана, а потом его перевели сюда, и он стал секретарем ЦК КПСС. Вот он нас вызывает и диктует нам тезисы, что, мол, нужно то-то, то-то и то-то. Мы распределяем, кто и что пишет, расходимся — и каждый пишет свою часть. Потом приходим к нему, он прочитывает, откладывает в сторону, как будто и не читал, и говорит, что еще нужно сделать. Потом мы опять приносим ему материал в чуть измененном виде. Он это берет, и кто-то из референтов Мухитдинова это редактирует. Потом он передает это референтам Хрущева. То есть ни он это полностью не читал, ни тем более Хрущев. Все делали референты: то, что не нужно, они убирали. Ну, и таким образом обосновывали правильность их идей, правильность их политики.

Хрущеву доложили, что в этой холодной войне, в борьбе с Америкой, нужно попытаться найти союзников в третьем мире, в Азии и Африке. Я даже знаю, кто ему это подсказал. Это ему подсказал Шепилов — министр иностранных дел, который потом вошел в историю как «и примкнувший к ним Шепилов». (В 1957-м году он примкнул к «антипартийной группе» Молотова, Кагановича и Маленкова). И вот этот «примкнувший» Шепилов подсказал Хрущеву, что во главе государства в Египте стоит Насер — перспективный, молодой, энергичный и антизападно настроенный человек, националист. Хрущев этим очень заинтересовался.

В чем было главное достоинство Хрущева? Хрущев был открыт свежим веяниям, он не был таким заскорузлым догматиком, как Молотов, который никогда в жизни на это не пошел бы. Он отшатнулся бы от этого. Молотов сказал бы то же самое, что и Солод, наш посол в Египте. Когда он об этом узнал, он пришел к Хрущеву со словами:

— Никита Сергеевич, Насер и его люди – это же махновцы какие-то.

Но Хрущев махнул на это рукой — плевать ему было на всякие теории и истории. И потом в течение нескольких последующих лет, когда уже был Суэцкий кризис, когда мы уже подружились, когда помогли строить Асуанскую плотину, дали оружие Насеру, а он провозгласил ориентацию на социализм, нужно было это обосновывать. Нужно было обосновывать, почему нашими союзниками могут быть такие люди, как Насер, или руководители партии БААС в Ираке и в Сирии, как Бен Белла в Алжире, Секу Туре в Гвинее, Кваме Нкрума в Гане и так далее.

— А кто, кстати, предложил этот термин «некапиталистический путь развития»?

— Этого никто не знает.

— Это не из вашего института люди?

— Нет. Знаете, это как анекдот — кто его придумал, черт его знает. Ну, вот предложил кто-то этот «некапиталистический путь развития». Правда, потом этот термин заменили на «социалистическую ориентацию», потому что в слове «некапиталистическая» никакого позитивного заряда нет. А вот «социалистическая ориентация» — это указывает на движение к социализму.

Короче говоря, нужно было обосновать, почему нам нужно в качестве союзников иметь вот таких людей, далеких от марксизма, религиозных, сугубых националистов. Появился термин «революционные демократы», и опять же, неизвестно, кто его придумал. В России когда-то бытовал этот термин, но он не имел с новым ничего общего. Раньше мы людей вроде Чернышевского называли так. Ну вот. Появился термин «революционные демократы», был термин «государства национальной демократии», и надо было все это обосновать с марксистской точки зрения. Нужно было обосновать этот глобальный союз трех сил. Первая сила — это мировая система социализма, вторая – рабочее движение в капиталистическом мире, третья – национально-освободительное движение. Вот это и есть всемирный антиимпериалистический фронт, то есть то, что должно в этом мире победить, разгромив империализм.

— И потом, в 60-м году, началось массовое освобождение колоний.

— 60-й год – это год Африки. Остальные уже освободились. Вот некоторые из этих стран как раз по этому пути и пошли, тем более что открылось такое поприще новое, перспективное. Кроме того, стало ясно, что в Западной Европе никакой революции не будет. Там шла такая окопная, позиционная война. Они — по ту сторону железного занавеса, мы – по эту сторону; у нас не допустят свержения наших режимов, что и показали Венгрия и потом Чехословакия, а там не будет никакой социалистической революции. Значит, это дело дохлое, бесперспективное. А вот тут открывается огромный третий мир: Азия, Африка, Латинская Америка.

И тут фактически получилось так, что мы переняли у Мао Цзэдуна его лозунг. Его армия в основном была крестьянской. Когда он воевал и потом пришел к власти, его лозунг был такой: «Мировая деревня окружает мировой город. Окружает и принуждает его к капитуляции». «Мировой город» — это Запад, а весь огромный Третий мир – это «мировая деревня». А если к этому еще прибавить Советский Союз и страны народной демократии, то получается колоссальная сила.

Молотов был против. Он наверняка не поддержал бы этого – он был догматик. А Хрущев был человек смелый, открытый, он наплевал на всякие теории. Конечно, ни у Маркса, ни у Ленина ничего этого нигде не было, но нам надо было откопать что-то.

— Наверное, вам надо было еще и страны подобрать?

— Страны без нас подбирали, их подбирали политики. А нам надо было подобрать цитаты, подвести научную базу – в этом и состояла наша основная задача.

В частности, подбирались цитаты из Маркса. Маркс и Энгельс, они же первые говорили о том, что вот эти отсталые страны, колонии, могут перейти к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Ленин об этом тоже говорил. Вот Сталин – нет. Нам повезло, что Сталин Востоком не занимался.

— Вообще не занимался?

— Нет. У него и цитат таких нет. Практически он занимался то Китаем, то Турцией, но в теоретическом смысле он Востоком не занимался. Ничего такого не было. Более того, если он что-то и говорил, то только наоборот. Например, незадолго до смерти он сказал на съезде, что буржуазия в этих странах выбросила за борт знамя национальной независимости. И от этого пошли танцевать те люди, которые изучали, скажем, Индию. Раз Сталин сказал, что буржуазия выбросила за борт знамя национальной независимости, то кто такие люди, как Ганди или Неру? — Предатели, лакеи империализма. И вместо того, чтобы оценить правильно этот порыв к независимости в азиатских странах, у нас встали на эту точку зрения. Раз буржуазия у власти – все! Это так же, как в начале 30-х годов социал-демократов в Германии он назвал социал-фашистами. Поэтому вместо того, чтобы создать единый фронт против Гитлера…

— Мы знаем, во что это вылилось.

— Вот, вот. И там так же было. Так что про Сталина нечего говорить. А вот мы нашли цитаты Маркса и Энгельса и обосновали этот некапиталистический путь, то есть то, что, минуя капитализм, можно перейти сразу к социализму.

Помню, однажды я был на большой международной конференции в Узбекистане. Я там брал интервью у второго секретаря ЦК – не помню сейчас его фамилии. Мы говорили о разных проблемах, в том числе и об экономических. А незадолго до этого было землетрясение в Ашхабаде в Туркмении. И я его спросил:

— А как вы думаете, у вас в Узбекистане не будет землетрясения?

И оно через несколько лет случилось.

— Да, знаменитое Ташкентское землетрясение.

— И знаете, что он мне сказал:

— Нет, у нас не будет.

Я спрашиваю:

— А почему вы так думаете?

Он ответил:

— Во-первых, у нас много полезных ископаемых. Во-вторых, надо учитывать, что Узбекистан перешел к социализму непосредственно, минуя капиталистическую стадию развития. Вот так он мне сказал. Что он имел в виду — не знаю.

— Наверное, он хотел сказать, что мы этого не допустим. Тем не менее, Ташкент был полностью разрушен.

— Да. Поэтому наша задача заключалась не в том, чтобы предлагать какие-то инициативы, а в том, чтобы делать такую теоретическую подкладку, такой фундамент подводить.

— А интересно было этим заниматься?

— Конечно, нет. Ну, чего ж тут интересного.

— Это же какое-то начетничество в чистом виде.

— Нет, не начетничество. Потому что как раз, обосновывая эти новые концепции, мы отходили от прежнего догматического взгляда на вещи, в соответствии с которым там может быть только пролетарская революция. Мы обосновали тот тезис, что в конкретных условиях этих восточных стран ожидать пролетарскую революцию наивно: там почти нет рабочего класса. Ждать, пока он там вырастет, пока возникнет промышленность, — бесполезное дело. Но зато там есть средние, промежуточные слои, есть крестьянство, есть даже часть патриотически настроенной буржуазии — ее называли «национальная буржуазия», — и все эти слои имеют объективные противоречия с империализмом, с его тамошней продажной феодальной верхушкой.

— А вы выезжали в эти страны?

— Нет. Многие выезжали, но я – нет. Я же сказал, что был в черном списке. Некоторые, конечно, выезжали, но это им абсолютно ничего не давало.

— Не давало?

— Абсолютно ничего! Значит, нужно было все это обосновать. И мы говорили, что есть такие-то и такие слои, с которыми нужно было установить союз. Они не пролетарские революционеры, не марксистские, но они национальные революционеры. Их интересы объективно противоречат интересам империализма, и это наши объективные союзники. А потом, когда они избавятся от империалистической зависимости, сама жизнь подтолкнет их к пониманию того, что необходима следующая революция — революция демократическая. И опять же, еще не пролетарская, не социалистическая революция, а народно-демократическая. Как видите, здесь четко разделялись национально-освободительная и народно-демократическая революции. А уже потом жизнь подведет их к строительству такого общества, которое перейдет к социализму. И это вовсе не было начетничеством. Мы как раз очень много новых вещей писали.

— А если бы вас попросили все объяснить наоборот: что с ними нельзя связываться, что ничего из этого не получится, вы бы готовили противоположный материал?

— Конечно. А как же еще? Мы же работали в институте, нам же поручали задания. Мы были членами партии. Я пришел в этот институт в 1957-м году. Я поступил туда младшим научным сотрудником, а через три года я уже был заведующим сектором, который назывался «Сектор проблем национально-освободительных революций». Вот такой у меня был сектор.

— Георгий Ильич, мы эти концепции изучали в институте во второй половине 70-х годов. Теперь я вижу автора.

— Да, я в этих концепциях участвовал. Там было несколько человек. Мы работали под командованием Ульяновского, который был заместителем заведующего международным отделом, и еще больше – Брутенца. Ульяновский давно умер, а Брутенц жив — это очень приличный человек, очень порядочный. Он был заместителем руководителя международного отдела ЦК. Теперь он уже на пенсии.

— А вы верили, что эти страны при правильной политике действительно могут стать потенциальными союзниками Советского Союза?

— Да, безусловно. Они были заинтересованы в этом. А как же! Они от нас получали оружие. Они от нас получали огромную экономическую помощь – им сам бог велел. Кто еще даст что-нибудь Насеру или какому-нибудь Бен Белле?

— То есть мы их фактически покупали?

— Ну, можно и так сказать. Но они сами были так настроены. Они действительно не любили Запад, они не любили Америку, они были националистами. Некоторые из них были исламистами, такими умеренными. Они считали, что им с нами по пути. И потом, им нравился наш государственный строй.

— Это правда?

— Конечно. Это для них был такой образец. Однопартийная, мощная, монолитная система: одна идея, беспрекословное подчинение руководству, весь народ сплочен.

— В едином порыве.

— Да. Ну, что еще нужно было?! Мы для них были образцом. Поэтому, конечно, мы верили, что они пойдут по нашему пути. Другое дело, они думали, что, может быть, им удастся избежать многих вещей, которые у нас были. Ну, допустим, избежать колхозов, коллективизации, избежать сталинского террора. То есть получалось так, что я и мои коллеги, разрабатывая эти концепции, надеялись, что там будет социализм, но лучше, чем у нас. Что он будет более здоровый, более гуманный, чистый.

— То есть с человеческим лицом?

— Более или менее.

— В принципе вы верили, что это могло быть?

— Да, мы верили, что этот путь прогрессивный. Мы верили в то, что альтернативный путь, то есть капиталистический, для них не подходит. Ну, хотя бы потому, что он уже был испробован. Ведь когда ушли колонизаторы, они оставили свои модели развития, они оставили вот эти парламентские системы. И они сразу превратились в карикатуру на демократию, потому что выскакивала наверх какая-то этническая группа и всех остальных подминала. Коррупция жуткая, трибализм — ничего хорошего из этого не получалось. Ничего! Поэтому мы понимали, что в этих отсталых обществах нет почвы для западной демократии. Другое дело, как мы относились к Америке или к западной демократии.

— А как вы относились?

— В основном положительно. Во всяком случае, такие, как я. Я всегда, с самого начала, положительно относился. Но это мое личное отношение. Я ведь сейчас не про это говорю.

— Понятно. Личное – это одно, а на работе – другое.

— Нет, не то я имею в виду. Я хочу сказать, что независимо от нашего отношения к демократии в Англии, во Франции или в Америке, мы понимали, что в Египте, в тропической Африке и так далее для этого нет необходимых условий. Там это выродится в безобразную карикатуру на демократию. Под видом парламентаризма там придут к власти какие-нибудь клики, которые остальных будут угнетать в интересах своего племени.

— То есть будет еще хуже.

— Да, еще хуже. Поэтому мы искренне думали, что капиталистический путь им не подходит. А вот коллективистский путь, который отвечал их традициям, для них более адекватен. Ведь восточные общества, они общинные, коллективистские. В отличие от индивидуалистического Запада, Восток коллективистский. Там все решается консенсусом, там семейные ценности имеют огромное значение. Это патриархальное, патерналистское общество, которое, как нам казалось, подходит под все эти марксистские установки. Вместо того, чтобы развивать все на основе частной инициативы, индивидуальных успехов, как на Западе, здесь, скорее, имело смысл опираться на коллективизм. Вот, например, Мао Цзэдун говорил: «Надо жить массами». Но, конечно, минус коллективизация, минус сталинизм. Вот так. Так что тогда, в начале 60-х годов, мы искренне писали свои записки, документы, книги, коллективные монографии.

А что касается отношения к Западу, то тут могло быть по-разному. Мы занимались Востоком, и это было наше большое преимущество. Потому что Маркс, Энгельс и Ленин не так уж много оставили цитат по этому поводу. Всего несколько ключевых. Сталин – тем более.

А представьте себе людей из нашего института, которые занимались Западом. Помню, когда я пришел в институт, у нас был «Отдел рабочего класса и рабочего движения», а внутри него был «Сектор относительного обнищания рабочего класса» и «Сектор абсолютного обнищания рабочего класса». Этому сектору нужно было доказывать, что люди нищали абсолютно, то есть все больше и больше. И как они еще живы, — непонятно.

— Да, это непросто. Особенно если представить, сколько лет прошло со времен Маркса.

— Да, а они продолжали нищать. Иначе нельзя было, раз теория такая есть.

— Господи, как же люди работали?!

— У меня был один товарищ, который занимался Западной Европой, в частности, положением рабочего класса в Германии. Потом уже, после конца советской власти, он мне сказал:

— Я стал просматривать свои книги и статьи, и почти все выбросил в мусорный ящик. Вот итог моей жизни.

— Но он же понимал, что он пишет?

— Он прекрасно понимал.

— А зачем он это писал?

— Как зачем?! А что он мог еще написать? Он мог вообще уйти отсюда, уйти к черту из науки. Но ведь это уже засасывает.

— Понятно. Потому что здесь неплохо кормят.

— Он сначала получил кандидатскую степень, уже ездил туда-сюда, его посылали в разные страны. Нет, это уже не так легко было оставить. А мы, которые занимались Востоком, к счастью, были от этого избавлены. У нас был простор.

Знаете, в этой связи я всегда вспоминаю наших историков античности. Однажды Сталин ляпнул такую глупость: «Римская империя пала в результате революции рабов». И вы представляете, известные люди, ученые, академики, которые писали учебники, книги по истории Древнего Рима, они должны были историю Рима преподносить так, чтобы было соответствие с этими сталинскими словами: «Римская империя пала в результате революции рабов». И хотя все знали, что там еще было много чего другого — готы, вандалы и прочее, — а вот поделать с этим ничего не могли.

Короче говоря, по Востоку у нас был гораздо больший простор для самодеятельности. Мы не были до такой степени скованы вот этими жуткими цитатами. А

те люди, которые занимались Западом, они шли по узкому пространству, сквозь частокол цитат справа и слева, и шагнуть за него было невозможно.

Так что этим людям было гораздо хуже, чем нам. Нам было гораздо легче. Например, когда я написал докторскую диссертацию на тему «Роль армии в политике стран Азии и Африки» – я ее защитил в 1967-м году, — у меня там почти никаких цитат не было. У меня была одна какая-то цитата Маркса во введении и только одна цитата Ленина в заключении.

— Это был уже 67-й год. Оттепель закончилась, и, наверное, цензура тогда опять стала очень жесткой?

— По нашей тематике – нет. Я в своей диссертации писал абсолютно то, что хотел. Я, конечно, переварил массу литературы, журналов на разных языках. Потому что в своей диссертации я писал и про Азию, и про Африку, и про Латинскую Америку. У меня там было и про бразильские перевороты, и про аргентинские, про Индонезию и так далее. К тому времени я мог свободно читать на шести или семи языках. У меня была масса материала, и я писал именно то, что хотел.

А вот когда я на этой основе издавал книгу, спустя всего два года, то в Главлите это уже натолкнулось на серьезные препятствия. Книгу собиралось выпускать издательство «Восточная литература» при Институте востоковедения. Его директором тогда был Дрейер, с которым мы были в очень хороших отношениях, мы с ним были друзьями. Я сдал ему рукопись, редактор ее отредактировал, и почти все было готово. Но ведь каждое печатное произведение нужно было отправлять в Главлит. Каждое! Даже маленькую заметку на бытовую тему в «Вечерней Москве» не могли пропустить без того, чтобы Главлит не поставил штамп. Ну, а книгу – тем более. И вот Дрейер мне звонит однажды и говорит:

— Слушай, не пойму, что происходит. Твоя книга лежит уже четыре месяца, но до сих пор на нее нет никакого отзыва.

Я говорю:

— Ну, что я могу сделать. Я не имею доступа туда. И редактор не имеет. Знаешь что, наберись смелости и сам пойди туда.

И он пошел. Он разговаривал с цензором, с женщиной, которой моя книга попалась. Потом он мне об этом сам рассказывал:

— Я ее спрашиваю: «А в чем дело, что такое с книгой Мирского? Она у вас уже несколько месяцев лежит. Может быть, у вас есть какие-то замечания?» Женщина открывает книгу, а она вся исчеркана красным карандашом.

Ничего такого особенного он не успел заметить, но запомнил одно место: «Такого-то числа, такого-то года президент Ганы Кваме Нкрума поехал в заграничную командировку, и в его отсутствие группа офицеров совершила переворот и свергла его». Вот это почему-то было подчеркнуто. Ну, и масса других вещей, которых она ему, конечно, не показала. Она только сказала:

— Вы знаете, если бы это зависело от меня, я бы вообще не пропустила книгу Мирского.

И все – больше никаких объяснений. И он ушел. Потом он мне позвонил, пригласил и рассказал про эти слова. И вот тогда я обратился к Брутенцу. Он тогда еще не был заместителем заведующего международным отделом ЦК, он был руководителем группы консультантов международного отдела ЦК. Мы с ним были в очень хороших отношениях: он меня ценил, поскольку мы много с ним вместе писали всяких бумаг. И он, когда я ему все это рассказал, позвонил в Главлит. Конечно, не этой женщине-цензору, а ее начальству, и сказал:

— У вас лежит книга Мирского, я берусь сам ее просмотреть. Я сделаю замечания, которые Мирский, конечно, учтет, так что можете ваших товарищей от этого освободить.

— Как Николай I Пушкину: «Я сам буду твоим цензором».

— И все. Понимаете — все! Вот ведь как бывает. Если бы не Брутенц, лежала бы эта книга там, и лежала. Причем эта женщина не могла сформулировать, что же там ей не нравится, но она чувствовала, что в этой книге дух не тот. Дух не тот, понимаете?! Это с советских времен идет: у людей вырабатывается классовое чутье.

— Чутье в буквальном смысле этого слова.

— Это классовое чутье доходит до идиотских вещей. Вот один типичный пример. В 30-х годах, во время этих кампаний, человека где-то на партийном собрании заклевали за то, что он потерял бдительность и не доложил, что его коллега, с которым он вместе работал, оказался троцкистом, а он не распознал этого. И тут на него накинулись все. И чего только на него не навешали. Ведь тогда каждый должен был выступить. Каждый! Его довели до того, что он сказал:

— Ладно, товарищи, я понимаю. Я – не наш человек.

Это великие слова: «я – не наш человек». А вот эти люди, от которых зависела наша судьба, они прекрасно чувствовали, кто «наш человек», а кто «не наш». Ну, вот, например, почему я был «не наш человек»? Мои родители вообще никогда о политике не говорили. Когда шли эти процессы, в школе нам учителя говорили: «Откройте учебники истории на странице 128-й, и замажьте чернилами портрет». Причем они не говорили, чей портрет.

— Уже нельзя было называть эти имена?

— Нельзя было даже произносить эти имена, потому что это были «враги народа». А родители, они ничего даже и не говорили, они понимали, что если мальчишка проболтается, — конец. Так что от родителей мне в этом смысле ничего не досталось. Мой отец умер перед войной, в 40-м году, а мать долго жила – она умерла в 1989-м. Только потом я что-то узнал от нее. Конечно, она никогда не любила советскую власть, но старалась об этом не говорить.

Дело в том, что на меня первоначально повлияло. Когда началась война, я сразу по некоторым признакам почувствовал, что что-то не совсем так. Я купил себе географическую карту, где отмечал отступление нашей армии. Я тогда был грузчиком, а потом поступил санитаром в эвакогоспиталь у Бауманского института, на Разгуляе. И я разговаривал с ранеными, которые прибывали с фронта, из-под Ржева. Тогда были жуткие бои под Ржевом — это была мясорубка.

— И очень долго шли эти бои.

— Да. Но тогда это было самое начало. Изо всех раненых не было ни одного, кто пробыл бы на фронте больше пяти дней.

— Ни одного?!

— Ни одного! А вы знаете, какая средняя продолжительность жизни рядового под Сталинградом? Средняя продолжительность пребывания на передовой рядового бойца Красной Армии во время Сталинградской битвы – семь часов. Так вот, я разговаривал со всеми этими ребятами, которые всего на несколько лет старше меня, и я спрашивал их:

— Когда вы бежите с винтовками в атаку, что вы кричите? «За Родину, за Сталина»?

А они мне:

— Да ты что, с ума сошел?!! Это кричит только политрук или командир, который нас под зад сапогом выгоняет из окопа под огонь. Вот он кричит, потому что ему положено. Сам-то он сидит в окопе и кричит: «Мать вашу так, за Родину, за Сталина!» Ни один из нас так не кричит.

Я спрашиваю:

— А что вы кричали?

— Кричали «ура!», кричали матом. А потом на поле боя слышно было только: «Мама-а-а!» Это кричали те, кого ранили. И все.

Ну, а потом, когда я поступил в теплосеть Мосэнерго, я был поражен, когда при мне сварщик крутым матом выругал Сталина. При всех!

— И никто на него не донес?

— Никто. Все ненавидели Сталина.

— Это была такая среда?

— Да, это была определенная среда — это были бывшие крестьяне, раскулаченные. Не кулаки, а раскулаченные крестьяне. Если бы это были кулаки, их бы в Сибирь заслали, а это были просто обычные крестьяне, которых довели до полного обнищания. Но им удалось бежать и пробраться в Москву. Здесь, не имея никакой квалификации, они поступили работать в теплосеть, потому что это была работа жутко грязная, тяжелая, под землей. Как они ненавидели советскую власть, вы даже представить себе не можете. Я думаю, если бы они оказались на фронте, ну, может быть, они и не перебежали бы к немцам, но они бы сдались в плен сразу же. Сразу же!

В общем, когда я это услышал, у меня просто волосы дыбом встали. Я ведь был пионер, и воспитан я был школой в соответствующем духе. А потом, когда стали прибывать люди с фронта, они стали рассказывать, что там творилось, как людей без достаточной подготовки гнали под огонь на верную смерть. На верную, абсолютно! Тогда я узнал, какие там были потери. И потом, когда я уже учился в институте, со мной вместе учились фронтовики. Я единственный был в нашей группе самый младший, все остальные были фронтовики. Они рассказывали о жутком, совершенно бесчеловечном отношении к людям. О том, что

офицеры больше всего боялись не немцев – они боялись генералов, которые их расстреляют, если они не выполнят приказ. Если нужно было взять какую-то высоту, и положить для этого целый батальон, — господи, тут даже разговору никакого не было.

А тот брат моего товарища, который сидел в лагере и вернулся, он тоже многое мне рассказал. Вот он не боялся об этом рассказывать. Поэтому я и попал в черный список, поскольку я слушал. А ему и терять-то уже особенно нечего было. Очень может быть, что его потом опять посадили, но этого я не знаю.

Да, еще был один важный момент. Я вам уже говорил, что у меня способность к языкам хорошая. И уже в конце войны, или даже после войны, я увидел газету польских патриотов, которая издавалась здесь, называлась она «Вольна Польска». Была такая Ванда Василевская, она принимала участие в ее создании. Короче говоря, я решил попробовать по-польски почитать. И вдруг я натыкаюсь на статью про Армию Крайову. Это подпольная армия, которая воевала сначала с немцами — помните знаменитое Варшавское восстание? — а потом ее уже истребляла власть коммунистическая. И там Армию Крайову называли, знаете как? – «Заплеванный карлик реакции». Потому что они дошли до такого кощунства, что у них есть лозунг: «Гитлер и Сталин – два облика одного зла». После этого я стал изучать польский язык. Но дело не только в языке.

Тогда я уже купил приемничек коротковолновый – это была послевоенная латвийская «Спидола» — и стал слушать радио на английском языке. Я тогда уже хорошо знал английский язык. Вот так я постепенно узнавал все. Все это во мне накапливалось, накапливалось — и я все больше и больше понимал, что такое советская власть. И хотя я занимался совершенно другими вещами – писал я не о наших, а в основном об африканских или азиатских делах, — но все равно люди это чувствуют.

— Георгий Ильич, я хочу задать вопрос, который занимает меня очень давно. Поскольку вы в этой среде находились, вы, наверное, понимаете психологию этих людей. Как можно двадцать лет работать в отделе абсолютного обнищания пролетариата, писать какие-то работы на эту тему, и знать, что ты все время врешь?

— Вы читали книгу Оруэлла «1984»?

— Да.

— Там об этом все сказано.

— Ну, это все-таки антиутопия. А как общаться с живыми людьми, которые так жили?

— Да, они всю жизнь так жили. Вот мой товарищ, о котором я рассказывал, он моего поколения. Таких не так много было. А когда я поступил в институт, то там ученый совет состоял из старых людей. Этот институт был создан в 56-м году на базе Института экономики Академии наук. И там, в ученом совете и на всех таких должностях, были люди, которые всю жизнь занимались экономикой Запада.

— И в основном, наверное, критикой.

— Всю жизнь. Они не двадцать лет этим занимались, а пятьдесят. Потому что там были люди, которым исполнилось по семьдесят, и они пятьдесят лет занимались вот этим. Они писали то, что абсолютно противоречит действительности. И они это знали.

— А как можно жить с этим?

— Советский человек мог с этим жить совершенно спокойно.

— Но ведь это же цинизм запредельный.

— Это были вполне милые, симпатичные люди, очень порядочные в личной жизни. Но они прекрасно понимали — особенно люди старшего поколения, которые пережили сталинский террор, — что либо ты будешь писать вот так, либо ты не будешь не только писать, но и загремишь куда-нибудь. Это же нужно вообще, к чертям собачьим, уходить из этой сферы жизни. Бежать, становится шофером, сапожником, грузчиком – кем угодно.

— Следующие поколения так и поступали.

— Некоторые люди так поступали, а некоторые – нет. А в целом – советский человек к этому был приучен. Потому что если с самого детства вы знаете, что вам врут в отношении вашей собственной страны и вашей собственной жизни, то что же удивительного в том, что потом, когда вы сами начинаете писать о других странах, вы пишете то, что противоречит действительности?

Если человек с детства воспитан на том, что все врут, почему он не может врать о том, как живут рабочие в Германии?

И потом, почему вы из всего этого берете только одну линию? Вы спрашиваете, как с этим можно жить. А как можно было всю жизнь быть членом партии и платить взносы, голосовать на партийных собраниях за любые резолюции, зная, что все это – вранье, демагогия, сплошной обман? Все же это знали, но всю жизнь так жили. Я вам могу сказать, что человек не испытывал никаких угрызений по этому поводу. Ничего подобного! Нет-нет.

Понимаете, таковы правила игры. Живя в этой системе, вы должны соблюдать правила игры. Вы прекрасно знали, что очень мало из тех, кто вас будут читать, этому поверят. Ну и наплевать! Вы работали, вы имели должность, постепенно повышался ваш оклад, кандидат становился доктором наук и так далее – таковы правила игры. И ничего другого больше не могло быть.

Из человека можно сделать все, что угодно. Все, что угодно! И это еще было самое мягкое по сравнению с 30-ми годами, когда человека заставляли говорить: «Я – не наш человек». Когда его заставляли писать доносы на своих родственников, на своих сослуживцев, своих друзей, когда его заставляли доносить или отрекаться от своих родителей. По сравнению с этим статьи об обнищании рабочего класса в Германии – ерунда. Люди знали, какова эта система, и никакой двойственности они не ощущали. Они просто знали, что вот так они живут, в такой стране. Такая здесь система, ничего здесь не изменится.

— Понятно. Такая коллективная безответственность. Каждый человек ни за что не отвечает.

— Нет, отвечает. Он же ставил свою фамилию, он отвечал за это. Но другого-то ничего не было. Что можно еще было сделать? Вы поймите, что люди на 100% были уверены, что так есть и что так всегда будет.

Всегда! Даже если бы за три года до краха советской власти мне или любому другому сказали, что пройдет три года — и не будет советской власти, то на этого человека все посмотрели бы, как на сумасшедшего.

А если ты будешь ворчать или пытаться вырваться за какие-то флажки, тебя сначала будут поправлять, а потом скажут: «Здесь что-то не то. Что-то вы, товарищ, не совсем правильно понимаете». Тебя перестанут куда-то посылать, перестанут премию давать и прочее, и прочее. И люди все это понимали. Они понимали, что надо жить свою жизнь.

— Но ведь не все с этим смирялись?

— Почти все. Они все с этим смирялись, и не было какой-то внутренней неразберихи, катастрофы, замешательства, фрустрации. Человек вполне мог жить в ладу с собой: «Ну, да – вот такая жизнь. А работал бы я в райкоме партии? – Что бы тогда было?» Понимаете, прогибались те, которые здесь, внутри, стучали на своих товарищей, плели разные интриги, или первыми выскакивали на партсобраниях. Вот эти прогибались. А те, которые писали о положении рабочих на Западе, они не прогибались – они делали свое дело, хотя прекрасно понимали, что никто в это не верит. Но они никакой подлости не совершали. Они спокойно жили, уверяю вас.

— Георгий Ильич, ваш институт работал честно, исправно выполнял все задания, тем не менее, у него начались некоторые неприятности. А с чем это было связано? Хотя это можно было бы сказать и о других институтах.

— Нет-нет, у нас уникальная была ситуация. Она не была связана ни с какими общими закономерностями. Просто-напросто было два таких молодых человека. Один из них работал в моем отделе – я тогда был заведующим отделом Экономики и политики развивающихся стран. Его звали Андрей Фадин – это был очень способный молодой человек, латиноамериканист. Он беседовал с секретарем ЦК Компартии Сальвадора на квартире еще одной нашей сотрудницы, которая тоже занималась Латинской Америкой. И он ему задал вопрос:

— А вот вы уверены в том, что если вы придете к власти, вы не установите у себя в Сальвадоре сталинский режим с террором и так далее?

А на улице было прослушивающее устройство — оно находилось в машине — и все это было записано.

— А почему там находилось прослушивающее устройство? За секретарем ЦК компартии следили?

— Ну конечно, за ним следили. Если он поехал на частную квартиру с кем-то разговаривать, конечно, надо было знать, о чем он будет разговаривать. Это же большой человек — секретарь ЦК. Конечно же, надо было отследить, с кем он разговаривает.

Но это бы еще полдела. А, кроме того, эти молодые люди вроде бы еще издавали журнал такого еврокоммунистического направления, то есть близкий по своему духу к итальянской компартии. На чем-то они прокололись — в частности, на этой истории с разговором, – и, короче говоря, их арестовало КГБ. Причем пока они там находились, никаких официальных бумаг в институт не присылали. КГБ их арестовало в начале 1982-го года, а в конце года их уже выпустили. И никакого дела не было, они не получили никакого срока – ничего. Но достаточно уже было того, что их арестовали, что с ними в КГБ разбирались (речь идет о деле Молодых социалистов – «Полит.ру»).

— Это было огромное пятно на институте.

— Это было такое пятно, это было что-то невероятное. Тогда Иноземцев был директором у нас. Он меня сразу вызывает к себе, расспрашивает, как и что. Из этого устроили целое дело: «потеряна бдительность», «как такой человек, как Фадин, мог работать в нашем институте» и прочее.

Я говорю:

— У нас же есть презумпция невиновности. Мы же не знаем, в чем его обвиняют. Это только кто-то говорит, что они там какой-то журнал издавали.

А про то, что разговор прослушивали, мы вообще только потом узнали. Я говорил, что здесь надо подождать. Но нет. Раз забрали, значит, у них политическое дело, значит, это какие-то диссиденты. Зря у нас не сажают и прочее.

Я говорил:

— Но их же не посадили.

На что слышал в ответ:

— Все равно. Нужно принимать какие-то меры. Надо отмежеваться.

А это означает партсобрание в отделе, партсобрание в институте…

— Понятно, перепугалось начальство.

— Что вы? Иноземцев не просто перепугался. Он… умер. Помню, он меня вызывает и говорит, кого нужно убрать из отдела, а то он может чего-то ляпнуть где-то. Я говорю:

— Николай Николаевич, ты как-то все слишком преувеличиваешь.

— Какое там преувеличиваешь?! Вчера мне звонил Гришин. Сам Гришин мне звонил и сказал: «Николай Николаевич, вы же понимаете, как мне это тяжело. Ведь это произошло в моей московской партийной организации».

Понимаете, Гришин жалуется Иноземцеву, что тот как бы его подвел. Институт находится в Москве, а Гришин отвечает за Москву перед ЦК. В его московской организации вот такие отщепенцы оказались. Иноземцев мне все это рассказывает:

— Ты хоть понимаешь, что произошло?! А позавчера ко мне приезжал генерал (ну, ясно, что из КГБ), и он тоже со мной разговаривал.

То есть они его очень сильно напугали. Я вижу такое дело, и говорю ему:

— Знаешь что, Николай, я думаю, что тебе будет легче, если я сам подам заявление об уходе.

И вот он так на меня смотрит, и я увидел облегчение в его глазах.

Я ему говорю:

— Дай мне лист бумаги.

Он мне дает этот лист, и я на нем сразу же пишу: «по собственному желанию» и так далее.

Это было летом 1982-го года. А осенью, когда я был в отпуске, я узнал, что он на даче упал и умер от инфаркта. Да, потому что хотели закрыть институт. Это дело так раскрутили, пошли разговоры о том, что раз в институте происходят такие вещи, то не пора ли его вообще закрыть, а коллектив слить с другими институтами? Но нашлись два человека, оба уже покойные, — Георгий Арбатов, бывший директор Института США, и Александр Бовин, которые имели доступ к Брежневу. Они ему лично писали. И они ему рассказали про это дело. Они ему написали, что так вот и так, Леонид Ильич, такой институт, так много пользы приносит, а вот говорят, что его хотят закрыть. Он позвонил Гришину и сказал:

— Я слышал, что там с институтом какие-то неприятности. Оставь их в покое. И все.

— После этого все успокоилось?

— Да, все успокоилось. Но Иноземцев в это время уже умер.

— Удивительно, ведь это был уже 1982-й год. И, тем не менее, такая реакция.

— Видите ли, Иноземцев прекрасно понимал, что с работы его не снимут, из партии не исключат, звания академика не лишат, дачу не отнимут. Но он знал, что дальнейшего хода уже не будет. А думаете, он хотел оставаться директором института? Он же мечтал – и я не сомневаюсь в этом – дойти до секретаря ЦК или заведующего международным отделом ЦК. А тут-то он понял, что все, что на этом карьера кончается. Вот в чем дело.

— И это стоило жизни?

— Конечно. А как же! Советский человек – что же вы хотите? И он был далеко не из худших: фронтовик, всю войну прошел. Так же, как и Юра Арбатов, который воевал.

— Войну он пережил, а это – нет.

— Да, это так. И это был конец моей руководящей карьеры: я тогда был заведующим отделом. Я подал заявление, ушел, и должен был пойти работать в Институт научной информации.

— ИНИОН?

— Да. Я там на четверть ставки работал, писал для них какие-то вещи. Директором там был Виноградов. Я к нему пошел, и он сказал:

— Да, конечно. Все в порядке.

Но потом, уже после смерти Иноземцева — и до того, как Фадина и Кудюкина выпустили, — дело передали в райком. И моего коллегу и друга, Киву Львовича Майданика – он был научным руководителем этого Фадина, когда тот был аспирантом, меня как заведующего отделом, где работал Фадин, и еще одного — секретаря партбюро, нас всех вызвали в райком. Ну, понятно, персональное дело. Майданика исключили из партии, а мне за потерю бдительности дали строгача с занесением. И тогда Виноградов перепугался, и он уже не взял меня на работу. Зачем ему брать человека, который получил строгача? И хотя он меня прекрасно знал и ценил, но он был директором, и у него были свои соображения. Вот так было дело.

Короче говоря, я остался в нашем же институте главным научным сотрудником. А через несколько лет меня уже пригласили в Америку. Меня же вообще не выпускали все эти годы.

— То есть вам хватило одного пятна для того, чтобы вас не выпускали за границу?

— Понимаете, дело в том, что достаточно одно только пятно посадить, и оно уже расползается, расползается и расползается. Ведь как это происходит, если ты уже на крючке, если на тебя уже заведено дело? Допустим, у них есть какой-то осведомитель, стукач. Во время очередной встречи товарищ полковник ему говорит:

— Знаете, ведь вы же учились вместе с Мирским. Иногда вы встречаетесь с ним в каких-то компаниях. Вы случайно не слышали, то ли он там какие-то анекдоты рассказывает антисоветские, то ли еще что-то?

Стукач отвечает:

— Нет, никогда не слышал.

— Ну, хорошо, — говорит полковник.

Через месяц этот человек опять приходит к тому же полковнику:

— Кстати, тут опять были сигналы насчет этого Мирского, чего-то он там сболтнул. Вы ничего не слышали?

— Да нет, — говорит осведомитель.

Полковник:

— Странно, вот нам идут сигналы, вы с ним общаетесь и ничего не знаете.

И когда этого стукача в третий раз спрашивают, он, понимая, что иначе сам попадает под подозрение, вспоминает:

— Знаете, тут мы были в одной компании на дне рождения, и Мирский сказал одну какую-то такую сомнительную вещь.

И все! Это записывается, и досье постепенно разбухает, разбухает и разбухает.

— То есть можно вообще ничего не говорить, а дело все равно будет.

— Да. Вот Арзуманян – наш первый директор, он очень ко мне хорошо относился. Он каждый раз мне подписывал блестящие характеристики, но выездной отдел рубил меня каждый раз. Ему это надоело, и он пошел к заместителю заведующего международным отделом – был там такой Беликов. Арзуманян попросил его объяснить, в чем дело с Мирским: он один из лучших сотрудников, а его никуда не пускают. Тот попросил его придти через неделю. Через неделю он к нему приходит. Перед ним лежит целый такой том, который он затребовал с Лубянки.

— Ваше досье?

— Да. Он его листает, листает, а потом говорит:

— Ну что, Анушаван Агафонович, здесь ничего такого серьезного нет. Никаких связей с иностранцами, никаких связей с диссидентами нет, но, тем не менее, с товарищем придется поработать.

Арзуманян пришел домой, вызвал меня на следующий день, и все это мне рассказал. Это с его слов я рассказываю. У себя в кабинете, тет-а-тет, он мне все это рассказал. Через два месяца он умер. А Иноземцев этой проблемой активно уже не занимался, потому что он все понимал. У меня же был с ним разговор. Он говорил:

— Ты знаешь, на тебе уже столько всего…

— Это же одни только разговоры, — отвечаю я.

— Все равно. Это только один Юрий Владимирович [Андропов] может дать такую команду.

Я говорю:

— Но ты же к нему вхож.

А он мне отвечает:

— Ну, милый мой, это все не так просто.

Все это кончилось, когда уже пришел Горбачев, и началась Перестройка. Меня стали выпускать. Первая поездка была в Аргентину, на конференцию. А потом меня пригласили в Соединенные Штаты. Сначала я получил грант в Институте мира в Вашингтоне, где несколько месяцев проработал. За это время меня там узнали, и было много предложений. Я выбрал преподавательскую работу в American University в Вашингтоне. Естественно, там я преподавал Россию, а не Ближний Восток. Вспомните, какие в это время были события! Это же были как раз 91-й-92-й годы.

— Интересно было?

— Что вы?! Интерес – это не то слово. Помню, однажды меня срочно пригласили в Нью-Йорк – это было 31-го декабря. Я летел из Вашингтона в Нью-Йорк под Новый Год. В 9 часов вечера я выступал по Public Television и рассказывал про Ельцина, который только что сменил Горбачева в Кремле. Вот об этом я рассказывал, и вся интеллигенция это слушала. Я вернулся в Вашингтон через два дня после Нового Года, и все меня встречали со словами: «О, media star!» Звезда СМИ и так далее.

— И вы ей продолжаете быть здесь.

— И потом я работал в American University, а потом – три года подряд в Принстоне. Мне там все говорили, что это рекорд.

— Но это уже другая история. Георгий Ильич, давайте мы поговорим об этом в следующий раз.

— Ну, хорошо.

— Спасибо вам огромное.

— Пожалуйста.