Мать больного ребенка – раненая птица

– Вас называют русским доктором Хаусом, а вам это не нравится. Почему?

– Он замечательный диагност, это то, к чему я в медицине всегда стремилась. Но меня абсолютно не устраивает его способ поведения, ни с пациентами, ни с коллегами. Хамства не приемлю ни в каких формах. С этой точки зрения сравнение с ним мне совсем не льстит.

– А вам всегда удавалось избежать резких слов, равнодушия, проявлений цинизма?

– Скорее могу заплакать. А сорваться на крик на пациента или на коллегу – это исключено. Мне часто говорят: что вы слушаете эту маму, она истеричка. А я и ученикам и коллегам всегда говорю: «Дорогие мои, мать больного ребенка – это раненая птица. Это не она на вас кричит, это в ней страх и боль кричат». Мы не имеем права топать ногами в ответ. Ее пожалеть надо. И успокоить настолько, насколько это возможно.

– Были случаи, когда вам стоило больших усилий успокоить?

– Год назад у меня был тяжелый срыв с перепадами давления, который был вызван пациенткой. Она кричала, обвиняла, говорила, что везде была, а ей не помогают.

Рядом с ней была очаровательная здоровенькая девочка шести месяцев, которая лежала уже в нескольких клиниках, где в связи с бесконечными жалобами и настояниями матери ее обследовали-переобследовали вплоть до трепанобиопсии, что меня просто потрясло. Никакой патологии обнаружено не было. И я поняла, что дело в маме. И это уже не раненая птица, а большая трагедия.

– Что-то смогли сделать?

– Я мягко пыталась убедить, что самой матери нужна помощь и даже не психолога, а психиатра. Что это поможет и ей, и ребенку. И она вроде бы согласилась и успокоилась. Но я чувствовала, что вряд ли это победа. Поздний ребенок, которого она, по ее словам, отмолила у Матронушки и на которого обрушила всю свою буквально сумасшедшую любовь. У таких детей очень тяжелая судьба. А я расплатилась за эту беседу серьезным гипертоническим кризом.

Как правило, каждый второй-третий, входя ко мне в кабинет, говорит: «Ара Романовна, нам сказали, что вы наша последняя надежда. И если не вы, то никто нам не поможет».

– Тяжело быть последней надеждой?

– Очень, безусловно. Но выхода нет, и я говорю, садитесь, будем разбираться. Надеюсь, что разберемся, и все у вас будет в порядке.

– А внутри у вас что в это время происходит?

– Включается мозговой компьютер, начинаю думать. Работать. Пытаюсь увидеть и собрать воедино все данные и показатели, их взаимное соотношение. И здесь нет мелочей: небольшая деталь может зачеркнуть один диагноз и навести на мысль в отношении другого.

И я счастлива, что педиатр. Дети – публика совершенно замечательная. С ними дело иметь – одно удовольствие. Привели как-то родители ко мне пациента, четырехлеточку. Предупредили, что врачей он не любит, на приеме криком исходит, и с этим ничего сделать нельзя. Я посадила его рисовать, как обычно это делаю. Сама беседую с родителями.

А потом предложила ему лечь, животик пощупать, успокоила, что «уколы делать не умею». Он дал себя посмотреть. А потом они уходили, у двери этот человек обернулся и, держась крепко за маму, сказал: «Тозе мне доктол, уколы делать не умеет!» Я чуть со стула не упала. Представляете, что в этой головке творилось? Как он нервничал? А оказалось – зря: она даже уколы делать не умеет! Обидно же.

Врач, который боится кого-то, уже не врач

– Вы написали книгу «Неумирающее искусство врачевания» и там отмечаете, что если у ребенка высокая температура и непонятно, что происходит, тогда у врача должен быть в голове целый учебник.

– И должен быть! Когда я была участковым врачом, первое, что делала, приходя в свою коммуналку после двадцати вызовов – садилась к телефону. И к абсолютному неудовольствию соседей обзванивала тех, у кого сегодня была. Потому что очень боялась, что я где-то чего-то не доглядела. Договаривалась с родителями, чтобы сразу давали мне знать, если что-то пойдет не так. Ведь начинаться как ОРЗ может что угодно.

– Это было обычное поведение врача в то время?

– Нет, конечно. Но я по-другому не умею. Я решила стать врачом в войну. Когда она началась, мне было 7 лет. Я испытала и голод, и много всего. Вокруг были только разговоры о раненых, больные, эпидемии. И я в 1943 году написала стишок:

Я быть хочу врачом,

Людей хочу лечить

И людям всем советским

Страданья облегчить.

И стараюсь делать это по сей день. Я почти не застала своего деда-доктора, он умер, когда мне не было и четырех. Но для меня дед был легендой детства. Мы жили на Покровке, 29, и мне не давали о нем забыть. Все говорили: «А вот ваш дедушка спас моего сына в свое время», «А вот ваш дедушка лечил мою дочку и никогда не брал денег с соседей».

Рассказывали даже, как однажды у деда был очень тяжелый больной, и дед не мог разобраться, он обратился за помощью к тогдашнему светилу педиатрии профессору Киселю. И тот приехал смотреть ребенка. И этого Киселя на четвертый этаж несли в кресле. В нашем доме не было лифта, а он уже был стар.

И для меня изначально такое поведение было самим собой разумеющимся.

– Как вы пришли в профессию? Когда вы сочиняли стишок, вы же не думали, что вот, я буду гепатологом, инфекционистом…

– Конечно, но что именно педиатром – да. Я с самого начала хотела иметь дело именно с детьми и собиралась поступать на педиатрический факультет во Второй медицинский. Но из-за «плохой» фамилии мне поздно выдали медаль, и когда я с ней пришла, прием в институт уже был закончен.

Я пошла в Перый медицинский, это мне сильно повезло, и закончила лечебный факультет, но с третьего курса на кафедре педиатрии, которой тогда заведовала Ю.Ф. Домбровская, и дежурила, и в кружке была.

– Знаменитый педиатр, которого знал, кажется, весь Союз…

– Да, признанный педиатр в СССР, была обласкана властью. Но это был Сталин в юбке местного значения. Абсолютная диктатура, ее слово не обсуждалось. Когда она приезжала в клинику, перед ней стелили красную дорожку, а потом скатывали, я этому свидетель. Она знала педиатрию. Но врач, который боится кого-то, уже не врач. Врачевание – это творческое дело.

Я вышла из этой клиники, усвоив знания по педиатрии, но поняв, что авторитаризм и медицина – вещи несовместные.

Борис Густавович Ширвиндт

А определилась с гепатологией, когда, уже учась в ординатуре по общей педиатрии, получила от Бориса Густавовича Ширвиндта приглашение в аспирантуру, и это была кафедра детских инфекций.

– Вы считаете его своим главным учителем – что самое важное он вам дал?

– Отношение к делу. Это был лучший образец интеллигента. Никто не знает, что такое интеллигент. Даже знаменитый академик Лихачев не мог дать определения. Я думаю, что это состояние души, предполагающее абсолютное уважение к человеку. К любому. Тогда хамство заведомо исключено. Учитель мой был квинтэссенцией интеллигента и замечательным врачом.

Еще один блестящий многосторонний человек, рядом с которым я работала в 60-е годы в Русаковской больнице – Валерий Акопян, выдающийся детский хирург-гепатолог. Вокруг него образовалась творческая группа врачей, и работа в ней стала хорошей базой для меня на всю жизнь.

Когда я начинала, не было даже УЗИ

– Вы начинали, когда диагноз был один на всех – желтуха.

– Да, раньше был один-единственный диагноз – болезнь Боткина, и никаких тебе гепатитов, ни В, ни С. Даже кандидатская моя называется «Болезнь Боткина». Диагноз мы ставили буквально на пальцах. Это воспитало в нас очень серьезное внимание к клиническим мелочам и особенностям.

Да, мы сейчас получили немыслимые диагностические возможности. Широко и благодарно ими пользуемся, но они не вместо нас. Они не отменяют врачевания, и мне хотелось бы думать, что никогда не отменят.

– А каких инструментов диагностики и лечения не было в ваше время?

– УЗИ не было, без которого мы сейчас – ни шагу. Я уж не говорю про МРТ, фиброскан.

Трансаминазы АЛТ и АСТ только появились в гепатологии – я начинала их внедрять. Не были открыты вирусы гепатитов. Первой и главной революцией стало открытие вирусов гепатита В, затем А, затем С, создание и всемирное внедрение вакцин против гепатитов В и А, что обозначило эпоху распознавания этих гепатитов и борьбы с ними.

Вторую революцию мы переживаем сейчас. Это невероятный прогресс в лечении вирусных гепатитов, в частности гепатита С: открытие и внедрение препаратов прямого противовирусного действия. Мне необыкновенно повезло: за одну врачебную жизнь произошел исторический прорыв знаний именно в той области, в которой я работала.

– А как вы себя чувствовали как исследователь при этом? Бесконечный восторг и сплошные открытия – «ух ты»?

– Я не была снаружи. Я была внутри процесса все время, в этой упряжке. Поэтому восхищение было, но когда ты причастен к этому, то это восторг не отстраненный, а восторг гордости за науку и за наши возрастающие возможности. В свое время надо было доказывать необходимость объективной серологической и вирологической (по специальному анализу крови) диагностики гепатитов. Эта идея была неочевидна. И я на пяти с лишним тысячах пациентов доказывала своей докторской диссертацией, что если мы этого не делаем, то в трети случаев ошибаемся и ставим не тот диагноз.

– А как же вы ставили диагноз?

– Прежде всего по эпидемиологии. Допустим, пациент был летом в лагере, где были случаи гепатита. Вернулся желтый. Это скорее гепатит А, инфекционный. А этот лежал в больнице, и ему там переливали кровь, тогда это, наверное, гепатит В. А я хотела, чтобы во всех больницах делались анализы, которые делают сейчас и без которых сегодня мы вообще не можем существовать.

– У нас сейчас тяжелая ситуация с гепатитом в стране?

– И да, и нет. По гепатиту С растущая даже, а по гепатиту В достаточно серьезная, хотя здесь очевидны колоссальные достижения. Гепатит А тоже существенно пошел на убыль. В восьмидесятом году я пришла работать в 5-ю детскую больницу. И там было 4 отделения по 70 коек, то есть почти 300 детишек с гепатитами всех сортов лежали одновременно.

В своём кабинете (80-е годы)

Я приходила на работу, а у лифта ждали 4 заведующих, к кому я первому пойду консультировать. Потом закрылось одно, второе, третье отделение… И острых гепатитов сейчас совсем немного, это результат того, что мы с 1998 года перешли на вакцинацию от гепатита В всех новорожденных. Гепатит А, думаю, еще зубки покажет, потому что нет внятной выполняемой госпрограммы.

Или я жалею пациента, или жалею себя

– Что вы думаете о новой противовирусной терапии гепатитов, препарат прицельно действует на вирус, это же революция?

– Я знала про софосбувир и подобные ему лекарства прямого противовирусного действия, сведения о них были в мировом сообществе гепатологов задолго до их официального явления миру. Я всем пациентам, у которых ситуация с болезнью позволяла, говорила: «Ребята, режим ожидания. Я не доживу, вы доживете».

Мы дожили даже вместе! И радостно лечимся сейчас ими. Я приветствую этот метод. Это новая эра в медицине. Сопоставимая с антибиотиками, которые в свое время вывели медицину на другую орбиту. Пока что вирусы ложатся под эти препараты, как под танк, почти 100% эффективность.

– Но препараты доступны немногим…

– В этом мы как страна отстаем. Непростительно. ВОЗ поставила вопрос о возможности ликвидации вирусных гепатитов. По-моему, 194 или 196 стран мира уже откликнулись и согласились разработать программы вот этой самой ликвидации к 2030 году.

– А у нас что?

– А мы в этом не участвуем. Мы посчитали, что это преждевременно. Потому что препараты предполагают большие финансовые вложения. У нас больные до сих пор лечатся за свои деньги! При страховой медицине! В других странах мира тоже далеко не всех охватывают. Но у нас особенно остро вопрос стоит. У нас меньше 5% больных могут лечиться за счет государства, в Москве и Подмосковье в основном, но на страну – это же капля в море.

Фото: Ефим Эрихман

– Как выходят из этой ситуации врачи? Есть зарегистрированный препарат, но очень дорогой, около миллиона рублей на курс лечения. А есть индийские и египетские дженерики в десять раз дешевле, но по закону российские врачи не могут их назначать.

– Врач стоит перед ужасным выбором. Пациент не виноват, его надо лечить, а лекарства не доступны: или финансово, или потому, что еще не зарегистрированы у нас в стране, и врач официально не может их назначить. И уже на совести врача, из чего он исходит. Нас наше государство поставило между Сциллой и Харибдой. Или я жалею пациента, или жалею себя. Я такие вопросы привыкла решать в пользу пациента.

Я считаю себя вправе назначить тот же дженерик, потому что весь мир этим успешно лечится. И не вправе пациента лишить возможности вылечиться только потому, что он живет в стране, где еще не повернулись лицом к этой проблеме.

Очень страшно получить благодарность за смерть

– В вашей книге есть глава «Занозы в сердце». Это о тех, кого вы не смогли спасти. Почему именно занозы – болят?

– Я долго думала, как назвать – рубцы, шрамы. Нет. Шрам – это все-таки неправильно, он заживает. А оно болит по сей день. Я помню все имена. Первым был Олежка Ледовский, трехлеточка с декомпенсированным циррозом печени.

Тогда мы вообще ничего не имели. Я его консервативно лечила как могла. А Валерий Акопян, в группе которого я трудилась, разработал ряд новых операций. И предложил родителям, а они пришли ко мне: «Ара Романовна, мы боимся, как вы скажете, так мы и сделаем». И я сказала, что это шанс.

Операция прошла успешно, но мальчик не вышел из наркоза. Тогда вводился новый вид анестезии – нейролептаналгезия, ее применили на нем, на одном из первых.

Родители не пришли ко мне со словами «Что же вы натворили, мы же вам верили», но я все равно живу с этим Ледовским все 60 лет. Сколько ни пытаюсь себя уговорить, что я не виновата, мне это не удается.

– Наверное, ничего более страшного быть не может…

– Более страшное – получить благодарность… за умершего. У меня была девочка, оказалась потом дочерью кого-то из посольства Испании. Я этого не знала. Привезли девочку в Русаковскую больницу с декомпенсацией тяжелого цирроза, в терминальной стадии в канун длинных ноябрьских праздников. Реанимации не было, мы вели таких пациентов сами до последней минуты. Все праздники я была круглосуточно возле нее, в общем, она умерла.

Через двое суток мама и папа принесли мне благодарственное письмо от посольства Испании. Господь с вами, как это мыслимо? Они сказали: «Вы не понимаете! Мы не могли бы жить с мыслью, что в праздники с ней никого рядом не было. А мы видели, как от нее не отходили до последнего вздоха». Ничего более страшного в своей врачебной жизни я не переживала.

– А врачу знакомо состояние, что чем больше знаешь, тем хуже спишь?

– Когда-то я, еще неофит, говорила старшему доктору, с которой мы вместе работали: «Как же вам дежурить легко! Вы столько знаете!» Сама я боялась дежурств, вдруг с чем-то не справлюсь. Можно было спать, но я не могла, ожидая, что вызовут. Она ответила: «Ара Романовна, чем больше знаешь, тем страшнее». Сейчас я ее очень хорошо понимаю.

– Вам было страшно, когда вы спасали дагестанского мальчика, который умирал неизвестно от чего?

– Конечно. Многочисленные консультанты считали, что он умирал от цирроза печени (у него нашли признаки перенесенного гепатита В). О пересадке печени тогда еще речь не шла, в исходе не было сомнений. Меня умолил поехать к ребенку его дядя из Брянска. Просил оценить возможность довезти живым в Дагестан и там похоронить.

Я вошла в бокс и увидела умирающего ребенка, но это не был образ умирания печеночного пациента. От разных болезней умирают по-разному. Осмотрев ребенка и ознакомившись с историей болезни, я поняла, что у него тяжелая апластическая анемия, и умирал он от нее. Считалось, что она результат цирроза, но убедительных данных за цирроз я не увидела.

На обходе

Я позвонила в отделение гематологии, обрисовала ситуацию, просила взять мальчика. Коллеги взяли его, хотя дело было 30 декабря! Ребенок начал получать лечение от того, от чего умирал. Через 4 месяца меня к нему вызвали повторно. Он был не только жив, у него была почти в порядке печень, целенаправленным лечением удалось восстановить кроветворение. Через какое-то время его выписали.

А еще через два года меня возле подъезда поймал какой-то мужчина, я даже испугалась. Это был дядя того мальчика. Он сказал, что мальчик жив, учится, и пытался мне вручить сумку с какими-то свертками. Я всегда стараюсь избегать этого, но пришлось взять, так как дядя уверял, что это он делает сам. В сумке обнаружилось несколько сортов колбасы, а дядя оказался директором колбасного завода в провинциальном городе.

В медицине имеет смысл выигрывать время

– Что сейчас в фокусе вашего профессионального внимания?

– Меня занимают гепатиты невыясненного генеза. Причин, их вызывающих, оказалось огромное множество. В свое время среди 11 тысяч пациентов, прошедших за 20 лет через гепатитное отделение, мы нашли 600 больных с другими заболеваниями, протекавшими под маской вирусного гепатита. Это когда все признаки гепатита есть, а вирусов нет. И непонятно, чем этот гепатит вызван. Это могут быть и лекарственные поражения печени, и болезнь Вильсона – Коновалова, и многое другое.

– Много было тех, кто пришел к вам с гепатитом, а оказалось, что это не он?

– Так это он, гепатит, только вызванный не известным вирусом, а какими-то другими причинами. И причину эту надо найти. Больше ста человек было, у кого удалось эту причину установить. А это может прямо предопределить судьбу ребенка.

Например, та же болезнь Вильсона – Коновалова (врожденное тяжелое нарушение обмена меди). Раньше ставить этот диагноз было неперспективно, потому что мы сделать ничего не могли. Я в свое время наблюдала семью в Русаковской больнице, где четверо детей один за другим уходили от цирроза печени. А причина была в болезни Вильсона – Коновалова.

Сейчас открыли и ген, ответственный за это, и лечение есть, купренил. И если я болезнь рано распознаю и назначу это лечение, ни цирроза, ни тяжелого поражения мозга у ребенка не будет.

Я сформулировала и исповедую теорию 3-го звонка. Знаете, чем медицина отличается от театра? В театре после третьего звонка занавес открывается, а в медицине закрывается.

И мы, врачи, должны действовать по первому звонку и не допускать третьего. И тогда мы на своем месте.

Много лет назад ко мне прислали мальчишечку из НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, он уже не мог ходить в школу и не поднимался с постели. Генетики не понимали, что происходит, я заподозрила болезнь Вильсона – Коновалова. Ему сделали биопсию печени и написали, что картина не типична для болезни Вильсона, так как нет цирроза. Конечно! Мы же и не хотели этого допускать!

Ген тогда еще не был открыт, и я позволила себе пойти на риск, назначила купренил. Мальчик поднялся с постели на третьи сутки, через неделю пошел в школу, недавно звонил, сейчас аспирант физико-технического института. Мозги на месте, печень на месте. Когда ему исполнилось 18, уже была возможность генетических исследований, мой диагноз генетики подтвердили.

– Получается, что вы со своими пациентами не расстаетесь, они остаются в вашей жизни?

– Со многими. Пришел однажды человек, подтянутый, моложавый. «Здравствуйте, что беспокоит? – Ничего не беспокоит. – С чем пожаловали тогда? – Хотел на вас посмотреть. А вы меня не помните? – А сколько вам было, когда я вас лечила? – Три года. – А сколько вам сейчас? – Пятьдесят шесть. И я вас помню. У меня была врожденная портальная гипертензия, оперировали не вы, а профессор Акопян, но вы меня выхаживали».

– Надо же! Это, конечно, редкая история. А обычно как на связь выходят? Звонят, фотографии шлют, что пишут?

– Например, из Кишинева мальчик, мужчина уже сейчас. Его привезли в пятую больницу с тяжелым декомпенсированным циррозом. Два гепатита: В и дельта. Он лежал уже в Кишиневе и всех мыслимых клиниках, в Риге, в НИИ педиатрии, без улучшения. Он был у нас полгода, нам удалось его скомпенсировать.

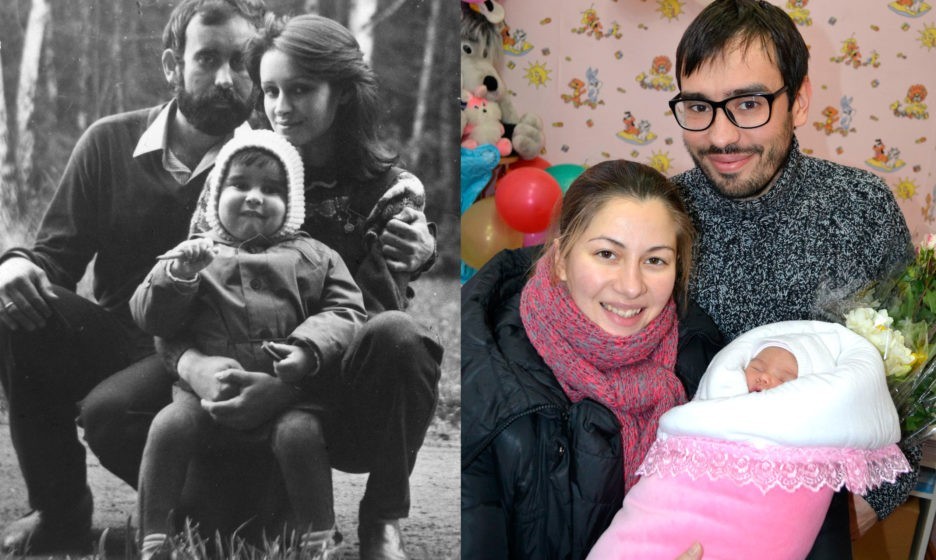

Я его веду по сей день, сейчас ему 33, архитектор. Он женат, они приглашали на свадьбу, присылают фотографии. Вот его фотографии, как он лежал, потом выписывался, потом приезжал ко мне каждый год, и вот он забирает из роддома жену. Тридцать лет прошло! Его цирроз при нем, но человек уже полноценно прожил 30 лет. А сегодня уже существует успешная трансплантация. Поэтому в медицине имеет смысл выигрывать время.

Трёхлетний Андрюша с родителями перед выпиской из клиники (слева). Андрюша с женой и сыном (справа)

Врач предположил болезнь печени, но пропустил вшей

– На ваш взгляд, какое отношение к жизни и смерти должно быть у врача?

– Врач всегда за жизнь против смерти. Это единственное отношение, которое у врача может быть. Я с этого начинала и этим живу по сей день. Противостоять смерти столько, сколько это мыслимо. И выигрывать время, потому что каждый день может оказаться судьбоносным.

Я всегда говорю безнадежным больным: миллионы диабетиков в мире умирали, и врачи ничего не могли сделать до открытия инсулина. Его открыли, и миллионы остались жить! Все, кто дожил с гепатитом С до препаратов прямого противовирусного действия, ходят со справкой, что они вылечены. А лейкозы, а тысячи других болезней!

Сегодня не лечим, а завтра обязательно будем лечить. Это главный принцип. О нем важно помнить, особенно когда имеем дело с детьми. Педиатр – это не тот, кто лечит ОРЗ.

– Нет? А кто?

– Лечить ОРЗ – это мало, так скажем. Педиатр – это тот, кто пытается выстроить благополучную судьбу. Буквально. Это как с камнем в сказке, на котором написано: налево пойдешь… направо пойдешь… Мы не блестящие хирурги, исправляющие то, что уже случилось.

Мы тихие стрелочники, призванные и обязанные в нужный момент перевести стрелку и предотвратить крушение.

– Это же огромная ответственность.

– Огромная. Десятикратная, по сравнению со взрослым. Я должна обеспокоиться, предвидеть варианты развития событий. И по возможности их предотвращать.

Вот недавно на приеме – молодой человек 24 лет из Белоруссии, учится и работает в Москве. Стало плохо в метро. Скорая привезла в больницу. В первые же сутки выяснилось, что у него далеко зашедший цирроз печени. Не пьет, не курит, вирусов гепатита В и С нет. Откуда же цирроз?

Рассказывает, что с 9 лет находили увеличение печени и периодическое повышение АЛТ/АСТ, но жалоб не было, и педиатры не пытались выяснить причину этих явлений. И вот финал. Я предположила болезнь Вильсона, и первые же обследования это подтвердили. Если бы это было сделано 15 лет назад и начато лечение, мальчик был бы здоров. Вот какой судьбой человек расплачивается за то, что на его пути вовремя не встретился знающий и неравнодушный врач!

— Какой самый страшный грех врача, по-вашему?

– Безразличие, равнодушие. Ничего страшнее я не знаю, это просто профнепригодность. Этот человек может работать врачом, но быть врачом он не может по определению.

Потому что доктор – это не специальность, а состояние души и образ жизни. Это обет, данный на всю жизнь, как монашеский постриг.

И равнодушного человека просто нельзя пускать в медицину. Если только в лабораторию, и то… У меня был случай, когда ошиблись в лаборатории, не перепроверили результат. Дали ложнопозитивный ответ по гепатиту девятилетнему мальчику. А его воспитывала бабушка, похоронившая родителей этого ребенка.

У нее после этого известия произошел инфаркт. Выздоровев, пришла ко мне лечить ребенка, а я перепроверила. Результат был отрицательным. А инфаркт уже случился. Это же живые, часто с очень трудной судьбой люди!

– Почему вашу книгу назвали учебником по этике врача? И что такое этика врача для вас?

– Да, многие коллеги говорили, что это учебник врачебной этики, что с поступающих в мединститут надо брать расписку о прочтении моей книги. Этика – это взаимоотношения врача и пациента и врача с коллегами. И правило этики основное одно. Быть неравнодушным, уважать любого человека, тем более больного.

Душевные траты врача – весьма сильнодействующее лекарство и ничем не заменимое. Ради того, чтобы сказать все это, она и выплеснулась из меня, эта книга.

80-90% болезней и больных просто требуют к себе человеческого отношения. Если это психосоматика, то там душевное участие врача первично. Совсем недавний пример, подросток, 13 лет, наблюдается у меня по гепатиту. Недавно ехал в автобусе, который попал в ДТП. Подросток пролетел пол-автобуса, ударился в стекло водителя, сотрясение мозга.

Мне позвонила мама и сказала, что у него начались удушья. Я стала его по телефону расспрашивать, как протекает, и поняла, что это невротическая реакция. Кто-то моргает, кто-то ногти грызет, а он делает такие судорожные вдохи. И я ему сказала, что это не удушье, это не опасно, это пройдет. Более того, пройдет прямо сегодня после нашего разговора.

– Вы, прямо как Кашпировский, установку дали.

– Да. Хотя вот уж рядом с кем менее всего хотела бы быть упомянута. Мама на днях позвонила и сказала, что «удушья» прошли в тот же день. А однажды ко мне пришла интеллигентная женщина, измученного вида, истощенная, и произнесла классический текст о том, что я ее последняя надежда. Иначе она наложит на себя руки. Редактор крупного издательства, она не могла не то что отправиться в командировку, а даже ездить в транспорте, и вообще постоянными кишечными «взрывами» была пристегнута к туалету.

Оказалось, до начала болезни она испытала сильнейший стресс. Мы с ней просто побеседовали, я ей сказала: «Дорогая моя, болезнь не там, где ее до сих пор искали, она у нас в головке. У вас СРК, синдром раздраженного кишечника, очень «модная» сегодня болезнь. Это не страшно, излечимо и скоро пройдет».

Я выписала настойку пиона и попросила ежедневно отмечать улучшения. Через месяц она пришла снова и рассказала, что у нее все прошло в тот же вечер, она купила, но даже не успела начать принимать настойку, которую теперь возит с собой как талисман.

– Часто больные собираются наложить на себя руки?

– Бывают в связи с этим и курьезные случаи. Вошла ко мне как-то в кабинет молодая пышноволосая блондинка. И привычно сказала: «Ара Романовна, вы моя последняя надежда. Или вы мне поможете, или я наложу на себя руки. – Что с вами, дорогая моя? – У меня нестерпимый зуд, который меня изводит. Не могу ни спать, ни работать. Была у всех врачей, терапевт сказал, что это бывает иногда при заболеваниях печени».

Я стала осматривать: везде расчесы, разодраны шея, плечи, а ноги и живот – нет, то есть это не печеночный зуд. Мелочь, да? Но в медицине нет мелочей.

Я приподнимаю замечательные волосы и сразу понимаю, что самоубийство отменяется. Вошки! «Ласточка моя! – говорю. – Живем! Ближайшая аптека за углом, средство от педикулеза и живем, как миленькие!» Она была в молодежном лагере, где нередко с этим сталкиваются люди. С такой проблемой ко мне привозили детей даже из частного детсада Лондона.

В русском языке есть два глагола – смотреть и видеть. Как могли врачи не видеть? Они смотрели и не видели. Или не смотрели?! Сейчас часто не смотрят пациента, только анализы.

Фото: Ефим Эрихман

Подарок для Ары Романовны

– Не было случая, когда вам хотелось профессию оставить?

– Нет. Чего не было, того не было. Такой вопрос просто не вставал. Это было бы как от мамы отказаться. Это вот настолько мое. И единственное мое! Я, конечно, еще стихи пишу, вон стоят три тома. Но это хобби. Я не Цветаева, понимаю это, и сборники называются по-врачебному: «Для внутреннего употребления». Еще я все школьные годы пела в знаменитом локтевском хоре. В войну это была такая отдушина для нас, полуголодных, я туда на крыльях летела! Владимир Сергеевич Локтев был святой человек, моя первая подростковая любовь.

Война помешала мне вовремя начать заниматься музыкой. Весь первый курс медицинского института я параллельно училась в Гнесинке на дирижера. Но это тоже хобби. Я всегда смеялась, что буду петь в хоре при ЖЭКе на пенсии. Но никак на пенсию не выйду. Вот как только – так сразу.

А медицина – это мое. То, в чем я бы хотела состояться в жизни. Причем не в плане карьерного роста. Мне предлагали возглавить наш отдел, но это не мое, я не умею. Не могу поднять голос, жестко заставить, не хочу и не люблю так. Остаюсь в своем отделе ведущим научным сотрудником и, главное, остаюсь врачом.

– А что семья говорила все время, пока вы работали?

– Муж всегда поддерживал, понимал и терпел мою занятость. Только сейчас стал мне говорить, что нельзя нести такую нагрузку.

Мы в юности договорились, что все будем друг другу рассказывать и не держать обид друг на друга. Причем происходило это в третьем лице. Что-то случилось между нами, поссорились, и я сажусь через какое-то время к нему: «Меня один человек очень обидел, сказал то-то и то-то». Он смотрит на меня: «Хорошо, я с ним поговорю». Ну, а дальше все хорошо, гладко, я думаю, ну, значит, поговорил.

Когда нашей семье исполнилось 55 лет, мы ехали с мужем из консерватории. Время – почти полночь. Пустой вагон, напротив юная пара. И я слышу, девочка мальчику говорит: «Смотри, какая красивая пара!» Я начала вертеть головой, про кого это. Потом – а-а-а, это же про нас. Мы встаем, они подбегают к нам: «Вы муж и жена? А давно?» Мы отвечаем: «55 лет». Мальчик зажмурился, покрутил головой и говорит: «Охренеть!» Вот такой плакат с тех пор у нас дома висит. Лучше он не мог выразить своего потрясения. В ноябре прошлого года нам уже 60 исполнилось.

Все эти годы муж, дети, а потом внуки и правнуки всегда были для меня любимыми и главными. Не знаю, удавалось ли мне, но я очень старалась, чтобы они не страдали из-за моей занятости. Они мое счастье и опора.

– Вы боитесь собственной смерти?

– Я в этой связи очень завидую истинно верующим, которые уверены, что за этой чертой что-то есть. К великому сожалению, я не могу в себе этого вызвать, я чистый агностик. То есть человек, который считает, что мы этого не знаем и не узнаем никогда. Какая-то внешняя сила, наверное, есть. Думаю, она непознаваема. Боюсь, человечество ее никогда не узнает.

Поэтому мне страшнее. Я бы очень хотела верить. Мы выросли в абсолютно атеистической обстановке, и сейчас очень трудно через это переступить, голова не позволяет. Я пробовала. И определила для себя, что Бог – это совесть. И чем больше в человеке совести, тем больше в нем Бога.

– А в вашей медицинской практике случались необъяснимые вещи, которые бы говорили о присутствии этой силы?

– Я считаю, любое чудо имеет объяснение. Просто мы пока его не знаем. Бывают рукотворные чудеса. Однажды я лечила главу крупного банка. И в процессе лечения было так: он главный, и к нему привозят обслуживающий персонал, то есть меня. По мере нашего общения ситуация менялась, тем более что лечение прошло удачно.

А потом вдруг он приезжает в поликлинику Семашко на Фрунзенской, где я тогда принимала. Кортеж в самом демократическом месте, бабушки в платочках, и он. Входит в кабинет: «Ара Романовна, хочу сделать вам подарок». Я внутренне сжалась, сейчас этот олигарх подарит мне что-то дорогое, как я буду это брать.

А он говорит: «У вас, наверное, есть пациенты, которым надо лечиться, но они не могут оплатить лечение?» А тогда был только интерферон, стоил недешево. «Пришлите мне пациента, и я оплачу годичный курс». Оказывается, что бывают среди олигархов тонкие люди, понял, что это мне лучший подарок.

И я вспомнила про ребенка одного доктора из Орла. Ему тогда было 11 лет. Сейчас он уже папа двоих детей. А тогда мама-хирург в областной больничке сама пропустила у него аппендицит. Он попал в реанимацию, там лили-переливали кровь, в результате гепатит С, а лечить у нее возможности нет. Она обивала все пороги в поисках бесплатного лечения, но это можно голову разбить и ничего не добиться. Она приехала с ним ко мне, и мы обе плакали в кабинете. От бессилия.

В тот раз они так и уехали. И после прихода банкира я в истории болезни нашла их телефон и вызвала их в Москву. Он вручил семье нужную сумму, ребенок год лечился, тяжело, но с полным успехом. И вот он здоровенький совершенно. И нет такого праздника, чтобы его мать не позвонила мне из Орла. Все эти годы.

– От чего вы испытываете почти детскую радость?

– Сама работа врачебная тяжелая и душезатратная, но она и воздает. Мне 85-й год. Из моего поколения уже практически никто не работает. А я работаю, и когда мне удается всерьез помочь, то это та самая невероятная радость.

Фото: Ефим Эрихман

– Есть что-то, что вы не успели сделать в жизни?

– Когда пошли протоколы – испытания нового противовирусного лечения, я стала их на себя брать, потому что это возможность бесплатно пролечить кого-то. А это вне обычного приема, большая дополнительная нагрузка. Я смеялась, говорила врачам, что скоро в кабинете раскладушку поставлю. Взрослых передала другим специалистам, а детей все равно оставила себе.

Меня спрашивают: «Ара Романовна, вы же все равно не можете охватить всех?» Я это хорошо понимаю. Но сколько успею – столько хочу охватить. Пожалуй, единственное, что я попросила бы у Бога, если Он есть: дать мне силы, возможность, чтобы я как можно дольше могла помогать, а не нуждаться в помощи.

Вот если бы я чего-то в жизни хотела, кроме счастья и благополучия близким, так только этого.

Когда-то недостанет нам усилий

Плиту ухода сдерживать плечом,

И спросят нас: «Зачем вы приходили?»,

И я отвечу: «Я была врачом».