Как важно, что в детстве тебе попалась книжка с картинками – «Песнь о Вещем Олеге». И ты – под стук мечей и дробь копыт – почувствовал себя в пространстве легенды, в красивой сказке о далёком прошлом. А в конце читал:

Бойцы поминают минувшие дни

И битвы, где вместе рубились они…

И накатывала грусть. Проходят годы, погиб Олег, постарели его дружинники… Их судьбу ты примерял на себя и, может быть, впервые ощущал скоротечность жизни и высокую цену воспоминаний. Навсегда запомнился тот вечер в московской окраинной новостройке, когда я открыл книжку с иллюстрациями Вениамина Лосина (слава Богу, этот художника не забыт и в наше время) – и…

Как ныне сбирается Вещий Олег…

Любая цивилизация начинается с героического эпоса – и каждый человек может и должен повторить этот путь. А пушкинская героика – высшей пробы.

Юный Пушкин Пушкина не читал, его школой была русская поэзия XVIII века, стихи молодого Жуковского и европейская поэзия – преимущественно, французская, которую он полюбил, разумеется, в оригинале.

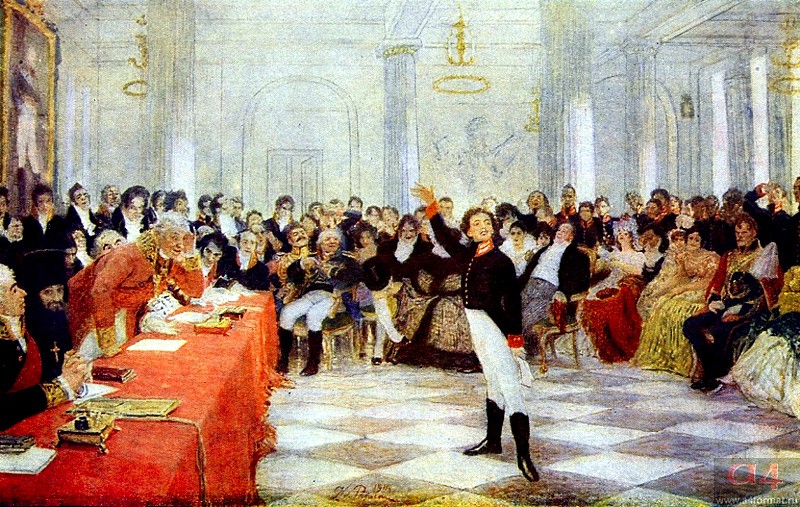

Отношение Пушкина к русской поэтической баталистике XVIII века выражено в целом ряде стихотворных и иных откликов, а в элементарном хрестоматийном ключе – в «Воспоминании в Царском Селе». В том самом «Воспоминании…», которое Пушкин декламировал перед Державиным на лицейском экзамене.

В пылу литературной полемики Пушкин не один раз в пренебрежительно-ироническом плане представлял поэзию предшественников-классицистов и современников-«литературных староверов» из «Беседы…», в том числе и поэзию героическую. Эта тенденция в пушкинской поэзии была своего рода эстетическим бунтом против литературного официоза.

В то же время, Пушкин чувствовал и кровное родство с поэзией XVIII века, со своим первым литературным впечатлением. Повторим: наряду с античной и новой европейской поэзией, она была контекстом, в котором получала первый толчок и дальнейшее развитие поэзия Золотого века.

В то же время, Пушкин чувствовал и кровное родство с поэзией XVIII века, со своим первым литературным впечатлением. Повторим: наряду с античной и новой европейской поэзией, она была контекстом, в котором получала первый толчок и дальнейшее развитие поэзия Золотого века.

Знаменательный факт, на который обращали внимание исследователи А. С. Пушкина, начиная с П. В. Анненкова – влияние макферсоновского Оссиана на молодого лицеиста-стихотворца. Среди первых напечатанных Пушкиным стихотворений – подражания Оссиану.

Влияние Оссиана на молодого Пушкина сопоставляют с увлечением Парни и Жуковским. И Оссиан вводил Пушкина в мир поэтической героики, обучал культуре героических образов. Этот процесс отличался сложностью и противоречивостью.

Известный русский исследователь оссиановой героики, Е. В. Балобанова, в 1907 году опубликовала статью «Пушкин и Оссиан», включенную в собрание сочинений А. С. Пушкина под редакцией Венгерова. Балобанова, анализируя пушкинский материал, приходит к выводу, что в пушкинских подражаниях Оссиану преобладает «дух Парни, но никак не Макферсона».

Конечно, мифологизированный Макферсоном и позднейшими подражателями, в том числе и русскими, образ Оссиана (снабжённый впечатляющей иллюстрацией – гравюрой 1787 года) был для Пушкина замечательным примером вдохновенного творчества поэта, воспевавшего подвиги героев. В этом и Пушкин стал видеть один из смыслов своей миссии.

В подражаниях Оссиану Пушкин испытывал и влияние Ермила Кострова, его известных переводов из Макферсона. Первое из «оссиановских» стихотворений Пушкина – «Кольна», за ним последовали «Эвлега» и «Осгар» (все написаны в 1814 году). Романтизированная, экзотическая северная героика входила в мир лицеиста-Пушкина, переплетаясь с актуальными военно-политическими новостями. Время-то было героическое: казаки куражились в Париже.

Отечественная война 1812 года не стала магистральной темой Пушкина-лицеиста в 1814–16 годах, увлеченного эпикурейскими мотивами. Но 8 января 1815 года на лицейском экзамене было прочитано капитальное «Воспоминание в Царском Селе», воспринятое как достойный ответ на державинский призыв 1813 года:

Младым певцам греметь

Мои вверяю ветхи струны,

Да черплют с них в свои сердца перуны

Толь чистых, ревностных огней,

Как пел я трех царей.

(«Гимн лиро-эпический на прогнание французов из Отечества»)

Заметим, что в этом поэтическом завещании Державин обращает особое внимание на героику – по его мнению, главную миссию поэта. И включает он эти строки в лиро-эпический гимн, посвященный последнему из воспетых Державиным поколению русских героев.

Пушкин в своем «Воспоминании…» восстанавливает свойственную и Макферсону-Оссиану, и Державину схему «поэт – герой» в финальном призыве, воспринятом слушателями как почтительный ответ Державину от молодого преемника:

О, Скальд России вдохновенной,

Воспевший ратных грозный строй!

«…» Да снова стройный глас Герою в честь прольется,

И струны трепетны посыплют огнь в сердца,

И ратник молодой вскипит и содрогнется

При звуках бранного певца!

Позже Пушкин сыграет схожую роль певца в царствование Николая I, продолжив державинские традиции в «Бородинской годовщине», «Герое», «Клеветникам России». И пропагандистская машина графа Уварова постарается использовать талант Пушкина в международной политике. Но основание пушкинской героики заложено в десятые годы XIX века, в юности.

В эпопее наполеоновских войн Пушкина привлекла история 1815 года, история наполеоновского изгнания на Эльбу и последовавших за ним головокружительных ста дней.

По горячим следам этих событий – ещё до Ватерлоо, в 1815-м году, было написано стихотворение «Наполеон на Эльбе». Образ Наполеона в стихотворении трактуется как демонический, сугубо отталкивающий. В молодом Пушкине был жив патриотический дух борьбы с захватчиком, и строки получились соответствующие:

В уме губителя теснились мрачны думы,

Он новую в мечтах Европе цепь ковал…

Наполеон обращается к своему счастью, которое всю жизнь руководило его судьбой. Его планы – это планы эгоиста, антигероя, такой не остановится ни перед чем. Речи Наполеона саморазоблачительны, подобно монологам сумароковского Димитрия:

Наполеон обращается к своему счастью, которое всю жизнь руководило его судьбой. Его планы – это планы эгоиста, антигероя, такой не остановится ни перед чем. Речи Наполеона саморазоблачительны, подобно монологам сумароковского Димитрия:

Всё сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,

Царем восстану на гробах!

В финале Пушкин пророчит погибель дерзкого антигероя: «…жребий твой еще сокрыт!».

Одним из центральных произведений пушкинской героики 1810-х годов было послание «Александру» 1815 года. В послании Пушкин использует бывалый державинский образ «россов», встающих перед врагом «твердыней»:

Сыны Бородина, о кульмские герои!

Я видел, как на брань летели ваши строи;

Душой восторженной за братьями спешил,

Почто ж на бранный дол я крови не пролил?

Царь-победитель – «России божество» – объединяет разные поколения русской славы, среди которого выделяются екатерининские герои:

Старик, счастливый век забыв Екатерины,

Взирает на тебя с безмолвною слезой.

Юный Пушкин умел сказать приятное легендарным екатерининским старикам, без соизволения которых, как известно, ни одна пушка в Европах выстрелить не могла.

Подобно Жуковскому, Пушкин прославляет Александра как миротворца, как «доброго царя», которого «в слезах благословит» народ. В позднейшие годы он будет строже к императору. В лицейский же период Пушкин поучаствовал и в другом масштабном культурном начинании Жуковского – в создании гимна Российской империи, «Молитвы русских».

Пушкин дополнил строфы Жуковского (речь идёт, конечно, о первом «Александровском» варианте гимна «Молитва русского народа» 1814 года) двумя семистишиями, прославляющими русского царя:

Там – громкой славою,

Сильной державою

Мир он покрыл.

Здесь безмятежною

Сенью надежною,

Благостью нежною

Нас осенил.

(1816 г.)

Эти стихи композиционно примыкали к стихам Жуковского и исполнялись под музыку английского гимна, вместе со строфой Жуковского, на октябрьском лицейском празднике 1816 года. Пушкин подхватил гармоничную мелодику, насытил её мотивами идеализации государя – и получился гимн александровской эпохи, эпохи военных побед и утверждения Просвещения.

Участие А.С. Пушкина в процессе создания национального гимна Российской империи (этот процесс, начатый Державиным и Козловским «Громом победы», растянулся на несколько десятилетий) особенно показательно в историко-культурной перспективе и почему-то малоизвестно.

К концу десятых годов голос пушкинской героики ломается, обретает ранее не слишком разработанные в русской поэзии мотивы. Пушкин выступает продолжателем Радищева в героизации личной борьбы против несправедливого общественного порядка, а также создает образцы русских романтических героев – борцов, отверженных, мужественных одиночек или, напротив, участников сплоченного круга друзей.

Отметим замечательное стихотворение 1818 года «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), рисующее идеал героической жизни друзей – представителей интеллектуальной элиты, романтических героев, служащих России и Просвещению. Эти хрестоматийные строки и у позднейших читателей вызывали ассоциации с героической романтикой патриотизма:

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Но этот патриотизм (как и у Радищева) не связан с официальной идеологией. Здесь речь идет о праве на фронду во имя прогресса, связанную с мотивами романтической молодой дружбы:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Самовластье (не стоит смешивать это понятие у Пушкина с самодержавием: оно – искажённый, деспотический вариант самодержавия!) объявляется врагом, с которым романтический герой борется.

В послании «К Чаадаеву» закрепляется важный для Пушкина мотив – героизация романтической дружбы двух сильных личностей, психологически дополняющих друг друга. В позднейших стихах Пушкина этот мотив возникает постоянно, его дополняют новый сюжеты размолвок и дискуссий с друзьями.

Чаадаевская тема оказалась в центре русской гражданственной поэзии в 1830-е годы, здесь аукалась дискуссия патриотов и космополитов (в то время П. Я. Чаадаев олицетворял идеологию последних). Стихи Н. М. Языкова и Д. В. Давыдова, гневно обличавшие «врага России», дополнили поэтический образ Чаадаева, зародившийся в раннем послании Пушкина. Но этот историко-литературный эпизод был уже продолжением, развитием темы…

А отношение Пушкина к традиционной, уходящей корнями в XVIII век, но, на взгляд поэта, не переосмыслившей его самостоятельно, героической поэзии очевидно по множеству эпиграмм того времени, адресованных поэтам шишковского круга и прежде всего – С. Шихматову. Вспомним известное:

Пожарский, Минин, Гермоген

Или Спасенная Россия –

Слог дурен, темен, напыщен –

И тяжелы слова пустые.

Конечно, эти стихи, как и многочисленные иные произведения «шишковистов» и «карамзинистов», связаны с ситуацией своеобразной литературной войны, в которой соперники не щадили друг друга. Война эта имела печальные последствия для нынешнего читательского восприятия истории русской литературы: многих талантливых представителей «Беседы…» теперь связывают с их двойниками – героями колких эпиграмм.

В эпиграмме на Шихматова Пушкин нисколько не насмехается над культом героев русского XVII века. По мнению поэта, неудачное литературное воплощение их образов лишь унижает память о великих героях нашей истории.

В то же время отметим, что Пушкин умел учиться у самых разных предшественников и современников, от Хераскова и даже Хвостова до Жуковского и Дениса Давыдова. И героические поэмы талантливого поэта и религиозного мыслителя Сергея Шихматова дали толчок к пушкинским поискам в этом жанре.

Верность Отечеству – вопреки традициям феодальной самостийности и просвещённой фронды – была сутью любимых героев Пушкина. Сам он готов был к конфликту с друзьями, когда приходилось защищать честь России даже в таких спорных ситуациях, как подавление польского восстания.

И Мазепа, и презирающие Россию герои таких стихотворений, как «Демон», у Пушкина противопоставлены тем, кто рыцарски предан России.

Сохранившиеся патриотические мотивы оживляют даже сложнейший образ самозванца, Григория Отрепьева. В трагедии он обозначен как Самозванец, но вот Отрепьев произносит такую реплику: «Ударить отбой! мы победили. Довольно: щадите русскую кровь. Отбой!». И тут Пушкин обозначает его не обидной кличкой, а царским именем – Димитрий. Это – как награда за великодушие…

И «бесталанную головушку» Самозванца – мы поминаем пушкинским стихом, как и Вещего Олега, Кочубея, Кутузова, Петра Великого…