Главный кошмар дирижера — что может пойти не так на сцене? Игорь Разумовский

О чем Игорь Разумовский говорил с дочерью

— Не могу не начать с главной темы дня. Говорят, что мужчины не могут делать два дела одновременно — например, разговаривать по телефону и решать другие вопросы. Тем не менее, весь интернет был поражен тем, как вам это удается. Расскажите секрет. Как это?

— Для этого надо углубиться в историю — профессиональную. Мое первое образование связано с ударными инструментами: я барабанщик. Ударнику нужно, чтобы все четыре конечности работали параллельно, если я играю на разных инструментах — левая и правая рука, левая и правая нога. Любой барабанщик, который сидит за ударной установкой, скажет, что это базовый навык.

Поэтому, когда за плечами годы работы в профессии, это становится естественным. Честно говоря, я даже не задумываюсь, как это происходит — оно просто делается. Для музыкантов-ударников это абсолютно нормальная вещь.

— Это врожденное качество или приобретенный навык?

— Конечно, это приобретенный навык. Чувство ритма либо есть, либо его нет. Его можно немного скорректировать, но все остальное — навык упражнений.

— Вы говорили в одном интервью: важно, чтобы оба полушария мозга работали синхронно.

— Да, потому что эта работа требует многозадачности. Например, у других музыкантов есть пятилинейный нотный стан, а у ударников может быть сразу 5, 7, 8 или даже 10 линий одновременно. Это требует умения быстро считывать информацию. Мы этому учимся в училище, в консерватории.

Для ударных пишется особая музыка — она может включать самые разные инструменты, в зависимости от желания композитора. Их может быть пять, десять или пятнадцать. У меня даже был случай, когда друг написал произведение, рассчитанное на 35 исполнителей одновременно! Это требует навыков и концентрации. Ты обучаешься этому. В этом нет глубинного секрета.

— Знаю, что на видео попал звонок от младшей дочери.

— Да, она должна была впервые самостоятельно выехать на поезде и потеряла важную доверенность. Была паника, ребенку всего 13 лет. К счастью, все нашлось. Я объяснил, где документы могут быть. Репетиция уже подходила к финалу — последние аккорды буквально в прямом смысле слова.

— Весь интернет переживает: не отругали вас за то, что ответили на звонок?

— Пока обошлось. Думаю, все понимают, что репетиционный процесс бывает долгим. К тому моменту мы уже заканчивали, так что никто не был в обиде.

— А на концертах бывают подобные звонки?

— Публике, к сожалению, звонят, и это ужасно, потому что люди не выключают звук. Но во время выступления у музыкантов такого быть не может.

Игорь Разумовский — дирижер симфонического оркестра «Новая Россия», театра «Кремлевский балет» и оперного центра Валентины Левко, музыкальный педагог.

«Прабабушка пела в Большом театре с Шаляпиным»

— Вы родились в семье артистов в Москве. Ваш путь в музыку был логичным или у вас была своя история выбора?

— В детстве мне казалось, что это мой осознанный выбор, но позже я понял, что других вариантов почти не было. Музыка окружала меня с рождения. Однако многие дети музыкантов выбирают другой путь — это абсолютно нормально. И в семьях это приветствуют, могут сказать: «Слава Богу, ты не музыкант».

У меня глубокие музыкальные корни — до прабабушек. Прабабушка, бабушка, дедушка — все они были в музыкальной сфере. Меня никто не заставлял заниматься, но в семь лет я начал учиться игре на скрипке — для общего развития. Правда, продержался недолго: понял, что это не мой инструмент. Темперамент и характер не не подошли.

Я на долгие годы забросил музыку, но жил в пятачке музыкальной Москвы: Большой театр, консерватория, музыкальное училище — у меня все члены семьи с этим связаны.

— Расскажите про родителей и про бабушек.

— Ну, давайте тогда с прабабушек начнем. Моя прабабушка Лидия Васильевна Разумовская была солисткой Большого театра в 20-х–40-х годах. До этого она выступала в опере Зимина и даже пела с Шаляпиным (Оперный театр Зимина — частный оперный театр, созданный в 1904 году в Москве театральным деятелем и меценатом С. И. Зиминым. — Примеч. ред.).

— Ого!

— Тогда опера Зимина была частной, Федор Шаляпин там много работал.

Бабушка была меццо-сопрано. Я нашел в архиве Большого театра все ее партии и спектакли. В электронном архиве можно узнать, кто исполнял ту или иную роль в конкретные дни. И среди тех фамилий — просто легенды!

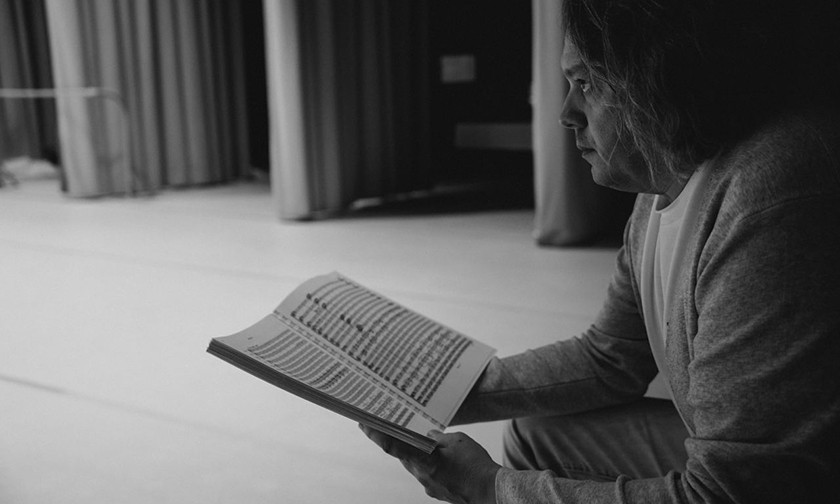

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

Я родился в доме Большого театра, рядом жили и работали его солисты. Утром я выходил и здоровался с Иваном Семеновичем Козловским (оперный и камерный певец (тенор), режиссер оперы. — Примеч. ред.), а вечером — с Людмилой Васильевной Максаковой (актриса театра и кино, артистка Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. — Примеч. ред.). Дорогой от Дома композиторов до консерватории — Брюсов переулок — шли все музыканты и композиторы середины 70-х годов.

— А родители?

— Отец работал в консерватории, был трубачом, доцентом. Преподавал историю музыкальных инструментов и занимался реставрацией инструментов.

Мой дедушка — Олег Разумовский, заслуженный артист, солист ансамбля Александрова. Он был одним из первых солистов, принятых за рубежом. Количество его пластинок просто не умещается на одном листе. Я тоже нашел все его грамзаписи.

Бабушка была балериной, окончила Академию Большого театра в 1941 году. Дедушка учился в молодежной студии при театре, в 1939 году он ушел в армию. Потом началась война. Только в 1942 году дедушку вернули из действующей армии в ансамбль. Он стал ведущим солистом. «Пора в путь-дорогу» и многие другие военные песни можно найти и послушать в его исполнении.

Живя там, я постоянно видел оперы и балеты по телевидению. Сначала слушал комментарии по оперному театру, затем по балетному театру, а потом уже от отца — по симфонической музыке. Все это закладывалось в меня. До 13 лет я даже не думал, что стану музыкантом.

Но в 13 лет я вдруг понял — все.

Бросил музыкальную школу, чтобы окончить ее за два года

— Как отреагировали родители, когда вы бросили музыкальную школу?

— Ну, как бросил… Да, где-то в девять лет я сказал, что больше не могу. Два года занимался скрипкой, но понял, что это не мое.

Как говорят, нельзя быть «по блату» музыкантом и переводчиком. Можно даже закончить что-то, но сможешь ли ты переводить или играть?

Каждый день после школы я ходил в консерваторию, к папе — это было соседнее здание. В какой-то момент я оказался на аспирантском экзамене у Анатолия Васильевича Курашова. Я просто пришел послушать — так же, как слушал трубачей и других исполнителей. И вдруг это меня так заинтересовало! Загорелся, мне стало интересно.

— И что дальше?

— Поступил в музыкальную школу к А.В. Курашову, потом в училище к Сенкевичу (Владислав Александрович Сенкевич (1920–1995) — ударник, музыкальный педагог, литаврист, солист Эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио п/у Ю.Силантьева. — Примеч. ред.), а затем — дальше.

— В музыкальной школе вы выбрали ударные инструменты?

— Да, именно их.

— Как совмещали с обычной школой?

— Как все. Это обычная музыкальная школа. Но пришлось быстро наверстывать, потому что мне было уже 13 лет, а в 15 нужно было поступать в училище. Это уже профессиональное образование, а значит, за два года пришлось серьезно напрячься. Но мне это было интересно, и я очень хотел.

200 ударных инструментов

— Правда ли, что вы умеете играть на 200 ударных инструментах?

— Ну, смотря что считать ударными. Сейчас композиторы пишут музыку буквально на всем, что издает звук. Это не значит, что любой человек может взять и сыграть.

Основы звукоизвлечения, подача руки — это все к ударникам. Я освоил разные инструменты, вплоть до свистулек, сирен, сковородок, колесных дисков… Вы даже не представляете, какие еще могут быть инструменты.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

— Расскажите, какие?

— Ты можешь дуть в инструмент — например, в барабан. Это все относится к ударным, потому что это должно быть ритмично.

Пишут музыку для колесных дисков. Их вешают на подвесках, как колокола, и играют металлическими палочками. Они звучат как наковальня. Кстати, наковальня использовалась еще у Вагнера. Я уже не говорю про сковородки, листы железа, гвозди, дрели, которыми надо сверлить… Не говорю, что все это инструменты. Но когда в оркестре появляются эти вещи, их отдают в ударную группу. Все, по чему нужно бить профессионально — вовремя, вместе.

Иногда в партитурах встречаются этнические инструменты, которых у нас нет. Тогда мы их достаем, изучаем и осваиваем.

— А правда, что ударные — самые сложные в оркестре? Ведь если пианист сыграет не ту ноту, это может остаться незамеченным, а если ударник ошибется — это слышно всем.

— Да, это так. Мы — оркестровые солисты. Так же, как и все духовики. У каждого из духовых инструментов нет дублирующих голосов. Нас слышнее, слишком будет заметно. Мы всегда на виду.

Пришел из армии и оказался на сцене Большого театра

— Вам было сложно за два года освоить музыкальную школу? Не хотелось все бросить?

— Нет, никогда. Я очень хотел этим заниматься, мне очень понравилось.

Все люди разные. Для меня главное, что мои первоначальные попытки на чем-то поиграть увенчались успехом. Я понял, как это работает, как мое тело реагирует.

Музыкант — это не только руки, но и весь комплекс его человеческой фигуры.

Быть скрипачом мне не понравилось. С ударными было иначе — я понял, что могу играть, мне это интересно. Это движение, подвижность, огромный разброс по инструментам. Я до сих пор играю. С удовольствием делаю работу, которую я выбрал. В этом плане я счастливый человек.

— Вы поступали в консерваторию в конце 80-х?

— В 90-х, после армии. В конце 80-х я бы поступил, если бы не ушел в армию.

— А в армии тоже играли? Были в оркестре?

— Да, конечно.

— Почему вы ушли в армию?

— А почему я не должен был идти в армию? Я пошел и ничуть не жалею. Было разное — и хорошее, и сложное. Но в целом — больше положительного.

Это был 1989 год. Я ушел с одними погонами, а вернулся уже в совершенно другую страну. В 1991-м многое изменилось.

— Где вы служили в армии?

— Я служил в Ленинграде, в Ленинградском военном округе. Это был один из лучших оркестров страны — оркестр Ленинградского штаба, который до этого победил в конкурсе духовых оркестров СССР.

Так что в плане музыки я оказался в очень хорошей компании. Там были не только срочники, но и сверхсрочники — профессиональные музыканты с отличным ленинградским образованием. Оркестр был великолепного качества.

Фото: Анна Данилова

— Но ведь это была не только музыка?

— Да, помимо оркестра, мы выполняли обязанности почетного караула Ленинграда. Мы ходили на Пискаревское кладбище, встречали делегации в аэропорту Пулково. Приходилось маршировать с барабаном, поднимать ноги — в общем, не только играть, но и выполнять церемониальные функции.

— А как проходило ваше поступление в консерваторию?

— Я заранее готовился. Уже в армии понимал, что буду поступать, поэтому активно занимался. Оркестр был хорошо укомплектован инструментами, а мои сослуживцы тоже готовились к поступлению, так что мы поддерживали друг друга. Руководство понимало, что у нас серьезные намерения, поэтому шли нам навстречу.

— Москвичи с музыкальным образованием обычно служили в Москве, разве нет?

— Да, раньше так и было, но в конце 80-х произошли изменения: всех распределили по разным городам.

— Было трудно поступать в консерваторию?

— Мне пришлось напрячься и приложить усилия, чтобы поступить. Сложно было не по специальности, а по общим музыкальным предметам. Пришлось подготовиться.

Самое забавное, что буквально через два дня после возвращения из армии я уже играл в Большом театре. Это была гастролирующая американская опера, и я вдруг оказался на сцене. Еще позавчера я был в военной форме, а тут уже стою на сцене в Москве — ощущение, будто попал в другую реальность.

— В августе 91-го вы были в Москве?

— Нет, я уже поступил в консерваторию и уехал к друзьям в Эстонию, в Таллин. Там как раз через два дня объявили независимость, так что пришлось решать, как уезжать обратно. Было неожиданно, но не страшно.

А вот в 1993 году я оказался прямо рядом с Белым домом во время событий октября. Друзья жили в общежитии консерватории на Малой Грузинской, буквально в двух шагах от Белого дома, и все это наблюдали вживую.

— 1991 год — это было ощущение конца или надежды?

— В 21 год для меня главным было поступление в консерваторию. Я добился своей цели, а дальше — учеба, музыка.

Мы жили в своем мире, в водовороте музыки, и не так уж сильно следили за политикой.

Да, вокруг были журналы «Огонек», «Аргументы и факты», «СПИД-Инфо» — со всех сторон был вал информации. Но когда ты с головой в учебе, на это просто не остается времени. Сейчас, когда смотришь сериалы о 90-х, думаешь: «Где мы тогда были? А ведь это про нас!»

— Как жилось студентам?

— Как и всем в 90-е — непросто. Мы жили на стипендию, придумывали какие-то бутерброды, друзья бесконечные. Да, было тяжело, но и весело, хорошо. Начались гастроли, мы ездили по миру — прекрасное было время!

«Музыка — это крест, ее невозможно бросить»

— А кто из преподавателей оказал на вас наибольшее влияние?

— Первый, кто оказал огромное влияние — Владислав Александрович Сенкевич. Человек-легенда, настоящий педагог с большой буквы. Он был учителем Анатолия Васильевича Курашова, у которого я учился в училище.

Позже я поступил в консерваторию к еще одному ученику Сенкевича, Виктору Борисовичу Гришину (солист Большого театра, профессор Московской государственной консерватории, основатель и руководитель Ансамбля ударных инструментов Большого театра. — Примеч. ред.), такому же светлому, гениальному педагогу, у которого мне довелось долго учиться. Это была большая семья. Нет человека, который мог бы о нем плохое слово сказать ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрения.

— Сложно было сдавать экзамены таким мастерам?

— Они видят все до того, как музыкант выходит к инструменту. У музыкантов есть такая поговорка: «Дирижера видно уже в тот момент, когда он идет от двери к пульту». В принципе, все понятно.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

— По чему понятно?

— Это сложно объяснить. Понятно и все. Есть человек, который думает о себе больше, чем есть на самом деле. А есть скромный, который выходит — и вдруг выдает что-то гениальное. Это уже что-то из области метафизики, трудно объяснить словами.

Педагоги, с которыми ты занимаешься, все знают. Они больше смотрят на то, понимаешь ли ты, чего хочешь достичь. Конечно, бывают моменты, когда что-то не получается, но это нормально — все нарабатывается со временем. Тут важен сам процесс: тебе расписывают план на пять лет, и главное — как ты по нему движешься.

Можно что-то не успеть выучить, досдать, пересдать, доиграть или доучить. Но важнее всего — желание заниматься музыкой, а не просто проводить время в хорошей компании. Это сразу видно по любому ученику. Если у него есть интерес, даже если иногда бывают трудности, он потом все равно набирает обороты и показывает результаты.

У нас был главный ударник, Народный артист СССР — Валентин Михайлович Снегирев, ведущий литаврист Светланова (Государственный академический симфонический оркестр Российской Федерации имени Е.Ф. Светланова. — Примеч. ред.). От него было невозможно что-то скрыть. Он сразу видел, кто действительно увлечен, а кто просто проводит время.

— У каждого студента бывают моменты сомнений: «Правильно ли я выбрал?», «На своем ли я месте?», «Может, все бросить?».

— Это крест, это невозможно бросить. Если ты это выбрал — пошел в консерваторию, окончив которую можешь работать и даже преподавать, окончил аспирантуру или даже две — назад не повернуть. Да, были люди, которые бросали эту профессию, даже если они хорошо играли. Но чаще всего это происходило в начале 2000-х, когда время было тяжелое: музыканты и профессора консерваторий вынуждены были заниматься извозом. Семья, родился ребенок, а у тебя никаких шансов заниматься музыкой.

Тем не менее, многие из тех, кто ушел на долгие годы, все равно возвращались. Эта профессия затягивает, ею живешь, и трудно представить себя в чем-то другом.

— Молодые музыканты спрашивают у вас: «Правильно ли я выбрал?» «На своем ли я месте?»

— Трудно ответить человеку, на своем ли он месте, он сам должен понимать, что у него получается, а что нет. Это как в спорте — есть молодежные команды, есть профессионалы.

В музыке тоже нужно проходить разные этапы, сталкиваться с трудностями и искать свое место.

Мы наблюдаем за ребятами с самого начала их пути. Видно, кто действительно увлечен, кто интуитивно чувствует музыку, а кому трудно.

Некоторые начинают заниматься еще в юности, как я — с 13 лет. Я ходил в симфонический оркестр в Дом работников искусств, где играли пенсионеры, которым было уже за 70–80 лет. Эти люди еще Чайковского видели (смеется). Они не могли сидеть дома, продолжали заниматься музыкой и делали это с таким увлечением, что становились примером для всех нас.

«В СССР до 1957 года было не принято играть на барабанной установке»

— У вас была аспирантура по современной музыке. Почему?

— Ее тогда было так много, ее было интересно играть. Я вроде как уже выучился, с третьего курса консерватории начал работать в оркестре — в том же самом, где и сейчас.

— Обычно консерватория ассоциируется с классической музыкой, симфоническим оркестром, а современная музыка где-то там на периферии, как будто ее вообще нет.

— Но она есть, и ее много. Более того, для ударных инструментов она практически вся современная, другой просто нет. Если хотите играть что-то для ударных, то это будет именно современная музыка, потому что раньше для них просто не писали.

Только с 40-х годов начали появляться произведения, стали постепенно разгадывать возможности ударных инструментов. Оказалось, что можно писать музыку и для дуэта, и для трио, и даже для квинтета ударных.

В основном это было на Западе. В Советском Союзе до 1957 года даже не знали, как правильно играть на барабанной установке. Стилей просто не существовало. То, что мы видим в «Карнавальной ночи», где Борис Андреев сидит за установкой в оркестре Эдди Рознера, — это совсем другая специфика, не имеющая ничего общего с тем, что есть сейчас.

Фото: pravmir.ru

Первый раз по-настоящему увидели современную ударную установку только в 1957 году, когда прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. А до этого даже партий для таких ударных не существовало.

Барабанщика тогда воспринимали как «шумовика» в театре. Профессии «ударник» как таковой не было. Основателем ударной школы в СССР стал тромбонист — Калиник Михайлович Купинский. Он начал разрабатывать методику обучения для ударников, потому что до этого не существовало даже учебной базы.

— А чем занимались в аспирантуре? Какое направление выбрали?

— Я играл в ансамбле современной музыки Московской консерватории, который существует до сих пор. Мы не изучали музыку как музыковеды, мы ее именно играли — много, очень много. Конечно, в конце аспирантуры нужно было писать научную работу. Тогда никаких GPT и интернета не было, приходилось выписывать все из библиотек.

«Перейти на темную сторону — стать дирижером»

— Вы стажировались в Лондоне?

— Нет, в Лондоне я не стажировался, это было здесь, в России. Приезжал педагог, который нас учил дирижированию.

Я в оркестре с 1993 года, попал туда, когда он только формировался в боевую единицу, с новым дирижером Марком Горенштейном. Я был на третьем курсе консерватории.

И вот представьте: мне 23 года, я работаю в оркестре. Если ничего не менять, то я выйду на пенсию с той же должности. Физически невозможно двигаться по карьерной лестнице. Если хорошо выполняешь свою работу в оркестре, то будешь делать это до пенсии. Это все, потолок. В другом оркестре будет такая же должность и та же самая музыка. Никакого карьерного роста.

Это, конечно, демотивирует. Ударные — пока не настолько сольный инструмент. Да, сейчас стали чаще играть в ансамблях ударные или как сольные номера, но это для тех, кто хочет услышать что-то новое, не для широкой аудитории.

Мстислав Ростропович заново открыл миру сольную виолончель. До него для виолончели писали Бах, Моцарт, Дворжак, но в основном это было в составе квартетов. Ростропович своим талантом показал виолончель как яркий сольный инструмент. Позже Юрий Башмет открыл миру альт, для которого тоже почти не было сольных произведений.

С ударными другая история. К ним нужно привыкать, эта музыка этническая, специфическая.

В какой-то момент я понял, что уже 12–15 лет отработал, мы объездили много мест, были отличные гастроли, но это будет одно и то же снова и снова.

Единственный вариант, если ты хочешь оставаться в музыке, — перейти на «темную сторону».

— Это как?

— Стать дирижером.

— Почему на «темную сторону»?

— Понимаете, для музыкантов любой дирижер — это персонаж, который все время рассказывает, как надо играть, как будто он знает лучше всех. Многие слишком сильно в это верят, и это может надломить человека психически.

Конечно, я утрирую. Есть дирижеры авторитетные, а есть авторитарные, и вот авторитарных, к сожалению, было больше. Сейчас их меньше.

Заняться в музыке чем-то организаторским, да еще и рассказать, как ее вижу я — это было любопытно. Но еще и страшно. Представьте: вы работаете в коллективе, а потом один из коллег внезапно решает, что он теперь будет начальником. И все думают: «Ну ладно тебе, зачем? Все же было хорошо». — «Нет, я лучше знаю, как все переделать!» Самое сложное — доказать свою правоту коллегам. Это самое сложное, что может быть. Но постепенно я решил: «Давайте попробуем». До этого у меня были попытки в совершенно других областях, никак не связанных с музыкой.

«В нулевые я организовывал свадьбы и занимался режиссурой на телевидении»

— Я занимался организацией праздников и свадеб. У меня была одна из первых компаний в Москве, с 1999 года. Эта организаторская деятельность…

— Мне кажется, такая история есть у каждого активного творческого человека.

— Нужно было чем-то заниматься: кто-то уходил из профессии, кто-то оставался, но…

Я мог давать работу тем же музыкантам, с которыми работаю. Нужно было придумать, как сделать так, чтобы они понадобились на том или ином мероприятии. Им ведь тоже нужно дать работу. Они не то чтобы как дети… Мы все увлечены музыкой, всем нужен управляющий — человек, который скажет: «Ребята, завтра нужно быть там и сыграть это». Они прекрасно исполнят, но организовать это сложно.

Для музыкантов организация — действительно сложная задача. Во-первых, мы всегда подчинены нотам. Это психологическая особенность: взгляд привязан к нотному стану. Джазовые музыканты свободны, потому что у них есть цифровка (не будем углубляться в детали). Вы вряд ли увидите джазовый ансамбль, играющий строго по нотам (разве что это биг-бенд с заранее написанным произведением). Джазовые стандарты уже «прописаны» в их голове, им не нужны ноты. Они свободны в импровизации. Классическому же музыканту сложно играть без нот, потому что обучение и специфика совсем другие.

Я думал, что нужно чем-то помочь, что-то придумать.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

— Но есть еще одна сложность: в сфере искусства деньги часто воспринимаются как нечто второстепенное.

— Когда их не стало (в прямом смысле), многие оказались в сложной ситуации. Педагоги наши даже подрабатывали в такси, чтобы выжить.

К счастью, был возраст и энергия, и мы активно начали придумывать разные проекты. Почти 10 лет я этим занимался.

Была также работа в режиссуре на телевидении. Я решил попробовать себя и в этом. В общем, помотало меня… Но все это все равно было связано с искусством.

— Вы работали со многими певцами, исполнителями…

— Я не искал работу целенаправленно, мне было интересно посмотреть на это со стороны, постоять напротив исполнителей, увидеть, как все это устроено. А потом одно дело потянуло за собой другое.

Один мой приятель долго не мог найти себя. Он мотался по миру, оставался одним и тем же исполнителем, только в разных странах — от Исландии до ЮАР. Я убедил его заняться дирижированием. Сказал ему: «Попробуй организовать что-то свое». Он попробовал, стал очень успешным: организовал дирижерские курсы по всему миру. Теперь это одна из крупнейших организаций в этой сфере. Он работал в России до пандемии, сотрудничал с большими оркестрами, приглашал больших профессоров на преподавание. И как знак благодарности предложил мне попробовать себя в этом деле.

Это огромная ответственность: перед тобой 60 человек, половина из которых старше тебя, они преподают, знают все. Попробуй убеди их следовать за твоими музыкальными идеями.

Самое плохое, что может сделать дирижер — попытаться учить музыкантов играть.

Дирижер должен увлечь музыканта, который играет это произведение в тысячный раз, чтобы ему в тысяча первый стало интересно. От общей атмосферы, от всего! Надо зажигать, людям отдавать себя, все время быть с ними в контакте. Но это надо попробовать. Научиться этому невозможно.

Почему дети из Азии так успешны в музыке

— Я часто слышу от родителей за рубежом: «Сейчас невозможно конкурировать ни в скрипке, ни в фортепиано. Везде дети из Азии, которые по 8 часов в день сидят за инструментом».

— Российская струнная и фортепианная школы всегда побеждают на международном уровне. Но с духовой музыкой сложнее: общий уровень в этой области у нас ниже. В Европе и Америке дела обстоят лучше, возможно, из-за различий в менталитете.

Почему так? Если послушать английскую военную музыку, которая в основном строится на духовых инструментах, там звучание старых оркестров. Роговые оркестры — это вся немецкая история. У нас, хоть и были жалейки, но все-таки это пастушьи инструменты, мы к ним не пришли. А вот Италия — она вся на струнных, поэтому итальянские инструменты, благодаря климату и качеству древесины, стали выделяться.

Но где бы вы ни играли, если приезжает скрипач из России, он будет выше среднего уровня по определению. Выдающимися могут быть люди из любой страны, но если говорить о среднем уровне, он у нас выше. То же самое и с фортепианной школой. Это связано с педагогикой, с традициями. Поэтому к нам в Россию часто приезжают учиться пианисты и струнники из разных стран.

А вот духовиков, которые обучаются здесь, почти не встретить. Так сложилось. Хотя есть выдающиеся люди, которые дадут фору, но мы знаем их по именам. А если говорить о массовой, крепкой базовой школе…

Фото: pravmir.ru

С ударниками отдельная история — здесь все примерно одинаково. С развитием интернета все объединились. Когда я учился, у нас не было нот, инструментов, даже хорошие барабанные палочки были на вес золота. Все привозили педагоги. Потом, когда все стало доступным, началась связь: конкурсы, поездки, обучение. Разрыв был восполнен, и теперь каждый нашел себя в том, что ему интересно.

Конкурировать, например, с китайцами сложно. Если человек проводит за инструментом по 6–10 часов, то, даже не став выдающимся музыкантом, он будет очень хорошим. Да, они часто побеждают на конкурсах, потому что менталитет такой.

Как понять, есть ли у ребенка талант

— Как понять, есть ли у ребенка талант? Может быть, у него прекрасный слух, но чего-то не хватает.

— По ребенку видно, интересно ему это или нет.

С музыкой сложновато, по балету будет понятнее. По 5–6-летним мальчикам и девочкам, которые приходят на подготовительные занятия, педагоги уже видят, кто будет солистом, а кто — в кордебалете. Во-первых, по природным данным. Есть случаи, когда люди из кордебалета выходят в солисты, их немало. Но это редкость.

Есть упертые дети, которые в 4 часа утра садятся в электричку, едут в другой город, чтобы к 7 утра успеть на занятия — таких я тоже знаю. Это внутреннее желание. Ребенок этим живет. Если он не захочет — не встанет. Его сломает эта история.

Но если педагог или тренер говорит родителям: «Не сдавайтесь», — то нужно продолжать. Объяснять ребенку, что у него получится лучше, чем у других.

— А если ребенок сам встает в 6 утра, берет скрипку и начинает заниматься…

— Вы счастливый родитель.

— Бывает ли, что ты стараешься, но все равно ты не дотягиваешь до каких-то звезд. Всегда ли, если ребенок сам горит музыкой, то это про талант?

— Такой ребенок сможет и будет работать.

Вы солистов знаете пофамильно, а оркестр — это 30 или 40 скрипачей. Все они играли концерты, когда сдавали экзамены. Все мечтают о сольной карьере — если речь о сольных инструментах, в основном, струнных.

С духовиками проще. Например, на трубе в России немногие могут выйти и сыграть соло. Есть несколько концертов, но в целом это не наша история, за исключением гениев вроде Сергея Накарякова (всемирно известный трубач. — Примеч. ред.).

Потом ты оказываешься в оркестре, и все может сложиться хорошо. Можно быть солирующим музыкантом и в оркестре.

Вообще это психологическая история. Не все могут выступать сольно. Человек играет шикарно, выходит на публику — и ступор. Так бывает. Одна из самых главных проблем — страх публичных выступлений, нервы. За кулисами играет просто на зависть, а на сцене выдает только 30% от своих возможностей. Человек не может с собой совладать.

— А количество не переходит в качество? Ну, первый раз волнуешься, 25-й раз волнуешься, 50-й — нормально уже, нет?

— Вообще можно с этим бороться. Ростропович рассказывал интересную историю о мастер-классах, куда он приезжал каждый год. Там был мальчик-виолончелист. Он действительно рос как исполнитель. Казалось, что он станет хорошим солистом.

В какой-то момент Ростропович снова приехал на мастер-класс. Слушал игру этого мальчика и не мог понять: вроде все шикарно, но чего-то нет.

Пытался разобраться и начал с ним разговаривать: «Что произошло?» Он ответил: «Я занимаюсь, все хорошо. Сосредоточен, начал заниматься йогой». — «Йогой?» — «Да, я стал уходить в себя». Он настолько успокоился, что в нем умер нерв. Игра осталась той же, а уже не цепляла.

Это трудно уловить.

Человек успокоился — и публика тоже успокоилась. Они слушают, но без вовлечения, просыпаются только на аплодисменты.

А ведь должна быть энергия, конфликт, напряжение. Все должно взрываться, ломаться, рваться.

— А вы задумывались о том, откуда берется страх публичных выступлений? Я раньше не думала об этом применительно к музыкантам, особенно к оркестру и сольным исполнителям. С публичной речью все понятно, а тут…

— То же самое. У тебя есть профессиональные навыки, ты все умеешь, но когда на тебя смотрит зал… Они же чего-то ждут от тебя.

Возможно, у психологов есть ответ. Но это нужно пережить самому. Я понял это, только когда вышел на сцену и попробовал.

— А как у вас было?

— Я просто вышел и попробовал. Я не знал, смогу ли, но мне дали шанс. Получилось, и мы продолжили работать.

— Как вы поняли, что переход на темную сторону состоялся?

— Наверное, когда услышал отзывы коллег. Все хорошо! Особенно в своем оркестре — это самое сложное. Потом после концертов ко мне стали подходить люди, спрашивать: «Когда еще? Давайте еще!» Тогда я подумал: «Наверное, я на правильном пути».

«Музыки я не знаю, а балет “Лебединое озеро” через два дня»

— Когда начался Кремлевский балет, получилось так, что у вас объединились культура, насмотренность, семейные истоки и бабушка-балерина.

— Насмотренность, наслышанность, да. Я, честно говоря, никогда этого в себе не хранил, мы находимся по разные стороны баррикад. А потом поступило предложение, нужно было срочно что-то с ним делать.

— Вы тогда были дирижером-постановщиком, да?

— Да. Мы сразу начали с постановки балета Вангелиса «Красавица и чудовище». Нужно было за две недели войти в процесс и все организовать. Это была мировая премьера с новой музыкой.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

— Две недели — и вперед.

— Да. Это ладно — две недели. Потом было три дня — и «Лебединое озеро», а иногда даже два дня. У них был готовый репертуар, а балет идет два с половиной часа. Я из балета знал только вступление, вальс, слышал пару адажио, а остальные час сорок — что это за музыка? В театре я не работал, даже если я послушал этот балет и насладился музыкой — дальше эта музыка мне неизвестна. Я ее не знаю.

Два дня — и «Лебединое озеро», еще два дня — «Щелкунчик»

— Это круглосуточная работа?

— Ну да, нужно было сесть и выучить.

— За два дня можно выучить?

— Нужно было просто заставить себя. Вы, например, учите китайский, и есть вопрос: «Когда экзамен?» А здесь — Кремлевский дворец, 6 тысяч зрителей, через два дня — «Лебединое озеро». Все, задача поставлена — за работу.

— Есть секреты для запоминания у музыкантов?

— Мы постоянно над этим работаем. Это не секрет, а постоянная практика. Начинаешь с азов, занимаешься запоминанием текста. Конкретно тут, конечно, объемы — нужно было как-то все это уложить в голове. В репертуаре было 15–16 балетов, и надо было их все запомнить. Мы ринулись в это дело, и, кажется, получилось неплохо.

«В оркестре многие талантливые люди остаются без внимания»

— Дирижер симфонического оркестра обычно представляется очень серьезным человеком. Это что-то вроде Бетховена, Баха, Вагнера — ни о какой современной музыке или постановках речи не идет. А я видела фрагмент, где вы на концерте устроили караоке с залом. Что это было? Как найти этот концерт?

— Много лет назад у меня возникла идея, которая постепенно вылилась в готовую программу, которую я показываю в разных залах. Я раскрываю суть оркестра, а не дирижера. То, что вы видели, — это фрагмент, где мы попробовали петь всем залом. Люди охотно втягиваются в это взаимодействие с говорящим дирижером.

Сейчас популярен стендап. И я подумал: «А почему бы и нет?» Люди не знают, что такое оркестр. Они представляют себе мальчиков со скрипками и бабочками, как в мультфильмах или фильмах — как в «Ералаше», он идет, а его хулиган бьет портфелем по голове. Или девочка не от мира сего.

А на самом деле оркестр — это живая корпорация.

Я создал программу «Корпорация оркестр» и показывал ее большим компаниям, объясняя, как работает большая организация вживую, как разные группы взаимодействуют.

И из этого вылилась программа, когда я зову людей сесть в оркестр. Люди никогда не слышали, как звучит музыка внутри. А она звучит по-другому, и иногда вы не слышите вообще никого кроме того, кто сидит рядом. И вот они садятся рядом с инструментами, смотрят, как все это происходит. Я им раздаю инструменты, они играют и в оркестре, и в зале. Это немного шуточный вариант, но люди в это вовлекаются, потому что им очень интересно, как это работает.

Опять же, люди, которые в оркестре — они на 4-5 часов профессора, а все остальное время у них есть разные хобби, есть выдающиеся специалисты по другим направлениям музыкальным, есть спортсмены, есть полицейские…

— Полицейские?!

— Да. У нас был музыкант с удостоверением и пистолетом. Он работал музыкантом в полицейском оркестре, но даже если ты в оркестре, то по службе ты должен как рядовой ходить в охранениях, у тебя все служебные обязанности рядового состава. Он ловил преступников, карманников в метро.

Один бегает по 42 километра марафоны, ходит в одиночные походы по Туркмении велосипедные, кто-то влезает на горы, а у кого-то хобби совершенно отвлеченное. Нужно отвлекаться, понимаете?

В музыке нельзя быть не вовлеченным в моменты исполнения, иначе публика заснет. Может быть, вам будет все равно, как это воспринимать — это ваше личное отношение. Но мы все же работаем для зала, а зал очень чувствителен. Если всем скучно — и на сцене, и в зале — потом можно прочитать отзывы: «Я больше никогда не приду, это скукотища». Но можно сыграть даже самую, будем говорить, нудную музыку так, чтобы она была интересной.

И в первую очередь это зависит от дирижера, который должен зажечь этот «камин».

Я — та спичка, которая должна поджечь этот камин, которая дает это тепло.

И ведь они играют. Я могу как-то завести публику собой. Но и они должны играть чисто, вместе, одухотворенно, слаженно. И я должен их зажечь. Вот такая родилась метафора, и я буду ее использовать. А от кого же еще, как не от этих людей, которые работают на сцене?

Я рассказываю о них, показываю их. Иногда расспрашиваю, они с удовольствием делятся чем-то, потому что, как правило, им слово не дают, они молчаливы. И я говорю людям: «Поговорите с ними, спросите», — показываю им на арфистку, на арфу — видите, у нее 47 струн и 7 педалей? Две ноги. А вы в машине путаетесь с двумя педалями, как, по-вашему, тут управлять? Через это люди приходят и говорят: «Ой, а можно я ребенка приведу, где поучиться?» Люди, которые ранее не задумывались о музыке, начинают искать информацию, приходят с детьми. А где нам поучиться? Они вовлекаются в эту программу и узнают об оркестре — не только как о музыке, но и как о людях.

Я сам оркестровый музыкант, и знаю, сколько талантливых людей остаются без внимания. Ведь каждый музыкант может рассказать что-то удивительное о себе как о человеке.

Эта программа называется «Корпорация оркестр». Я работаю еще для бизнес-партнеров и читаю лекции о коммуникации между людьми.

Главный кошмар дирижера

— Главные кошмары дирижера. Что самое страшное, что может пойти не так?

— Наверное, в первую очередь, если не придет человек…

— И что тогда делать?

— Уже ничего. Есть какие-то срочные замены в театрах. Еще если из струнных — то они дублируют друг друга, и там не заметят. Но если кто-то из сольных инструментов, то…

— Труба…

— Да. Я не хочу даже думать об этом, иначе начну нервничать и думать, что делать.

У меня был случай на «Щелкунчике» в театре. Во втором акте, когда в «Фее Драже» играет сольная челеста. Но в Кремле челесту мы никогда не услышим, потому что зал не тот. И там играет синтезатор, который звучит как челеста. И он не играет долго, там у исполнителя 40 минут свободного времени. И вот, в темноте, в яме, идут вариации… И я вижу, что человек пришел, садится за синтезатор, начинается номер, он нажимает на клавиши… И вместе с челестой начинает звучать весь бит, который только возможен, на весь зал!

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

Ступор. Все продолжают машинально играть, а человек не может даже руки убрать, он пытается что-то нажать, но там звучит вся палитра… Слава Богу, солистка не проявила смущение вообще никак, танцевала, как будто ничего не было.

Я вот седой с тех пор.

Но это было жутко смешно. В яме люди повалились от смеха. Но главное, что никто не мог это остановить. Потому что если остановить, то музыки не будет, потому что в оркестре в это время ничего нет — там просто «пум-пум-пум». Он пробовал — были паузы — он нажимает, а там вообще треш…

Иногда бывает, что падают инструменты, ломаются пульты — но это происходит у всех, ничего в этом нового нет.

— А если падает инструмент?

— Ничего. Упал — все скажут, ок, ладно, бывает.

— Премьеры Большого театра Елизавета Кокорева и Дмитрий Смилевски в Риме выступали под фонограмму, и она выключилась. Они дотанцевали. Это был потрясающий успех…

— Это напоминает случай, когда у фигуристов Ирины Родниной и Александра Зайцева в 1973 году выключили музыку и они продолжили свою программу без нее. Кстати, о Родниной. В марте в прокат выходит новый художественный фильм об этой спортсменке, к которому я записал саундтрек.

— А кошки? Могут мешать?

— В театрах служат животные. Они борются с грызунами, как, например, в Эрмитаже, где даже для них есть штатные единицы. Их, как правило, стараются не выпускать к сцене, они в основном находятся в подвальных помещениях.

Но любой человек, который работал в театре, вам скажет, что это обыденная история, когда выходит кошка и садится у рампы, смотрит на происходящее. Понятно, что спектакль сорван, потому что переиграть животное никто не может.

Но в музыкальном театре, если кошка садится сбоку, то там часто стоят контрабасисты, они играют стоя. Во-первых, они выше, а во-вторых, у них больше инструменты и большие смычки. Если они пытаются отогнать кошку, то та начинает с ними играть. Спектакль можно останавливать!

Дирижер скажет: «Убери!» и машет смычком. А животное тем временем получает полное удовольствие, особенно если это котенок — ему только дай поиграть со смычком!

Самая популярная музыка — из кино

— У вас очень большой опыт записи киномузыки…

— Процесс записи киномузыки другой. Фрагментарный, кусочками, есть фоновый, есть мелодический, есть отдельные ноты… С кино еще с армии я завязался, еще там. Для меня было в принципе все понятно.

Одним из первых фильмов были «Елки».

— Ого!

— Да, «Елки». И «Выкрутасы», и «Духлесс», и «Т-34», и «Командир»… Сейчас — «Роднина». Их много, я все не вспомню.

— Не бывает отношения, что киномузыка — это что-то несерьезное?

— Да вы что, это самая популярная музыка. Особенно хорошая.

Режиссеры говорят: «Вы услышали музыку?» — «Нет». — «Очень хорошо».

Они сейчас не очень хотят слушать музыку в кино. А западным композиторам разрешают писать.

Вы помните музыку из современных фильмов?

— Из современных — нет. А советские помню.

— Самая продаваемая музыка — киномузыка. Но сейчас происходит что-то странное. Вы не вспомните ни одной композиции.

В основном киномузыка — это песни, хотя у Эдуарда Артемьева много мелодий. Не будем говорить про Максима Дунаевского, Андрея Петрова, Тихона Хренникова.

Сейчас есть современная тенденция: режиссеры не хотят, чтобы от их картинки отвлекала красивая музыка. А вот западная музыка очень популярна. Сейчас, если открыть любой канал, то услышишь о Хансе Циммере, о его произведениях. Самый популярный композитор. И очень много концертов, да, очень много. И я тоже в апреле буду исполнять его музыку.

Но вот, видите, публика! Мы столкнулись с менеджерской концертной программой, которая довлеет над всем остальным. Нам нужно продать билеты.

— А что публика?

— Публика на это идет. И при этом практически каждый день будет аншлаг.

Киномузыка, Голливуд, советская музыка — потрясающая. Но есть еще так много всего интересного. Давайте будем слушать что-то другое. Но нет, люди хотят это.

— А что бы вы хотели, чтобы люди слушали? Какую программу вы сейчас предложили бы?

— Я бы, наверное, сделал какой-то микс, потому что публика разная. Может быть, тематический. Все-таки человек должен прийти в зал, немного понимая, зачем он туда пошел.

Если вы хотите покрасоваться — давайте сделаем такую программу, устроим пиар, люди будут приходить, чтобы покрасоваться. Если люди хотят послушать, давайте им придумаем интересное, чтобы они вынесли что-то новенькое. Если они привыкли слушать что-то одно — пожалуйста, но в довесок — что-то новое.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

Невозможно точно сказать, какую программу выбрать. В советское время в каждом концерте было обязательно исполнение музыки советских композиторов. Это было требование. Например, могли быть концерты Моцарта, Бетховена, но обязательно нужно было включать современную советскую музыку.

Это дало шанс композиторам, которые теперь известны и востребованы. Возможно, 90% было не самым интересным, но то, что заслуживало внимания, в конце концов стало популярным.

Тогда мы не зависели от продажи билетов, все было государственное. Пусть хоть один человек будет, все будут довольны. А теперь все рискуют своими деньгами, организуя концерты. И потому рисковать и делать что-то новое — это тяжело. Все идут с опаской. Не-не-не, давайте не будем рисковать.

— Как проходит ваш обычный день, репетиционный или концертный?

— С утра я встаю в школу (смеется), отвожу младшую дочь. Потом репетиции либо концерт.

Выходные дни — это, чаще всего, понедельник и вторник. Это неудобно, но мы подчинены такому графику. Могут быть репетиции, иногда ты что-то учишь. Либо ты можешь вообще ничем не заниматься, слава Богу. Можешь купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, но туда не ходить. Но он у тебя есть… Как у меня. Это ужасно (смеется).

Надо отдыхать вне музыки, если хочешь реально отдохнуть. Лето, дача, это вообще место силы. Дети спасают, конечно. Забота о них.

«С шести лет дочь ездила со мной на гастроли»

— Евгения Разумовская, старшая дочь, присоединилась к нам. Именно вы выложили этот ролик в интернет.

Евгения. Да, я когда его увидела в первый раз, папа показал его мне просто на телефоне.

Я поняла, что это не может пропасть даром, и увидела в нем какой-то потенциал. Вот так он стал вирусным, что было для нас неожиданностью. Конечно, я не ожидала такого количества просмотров и общественного резонанса, но получилось, как получилось.

Игорь. Спасибо.

Евгения. Поэтому вот такая история у нас получилась, довольно смешная.

— Насколько я поняла, вы — очень включенный отец, много времени проводите с детьми. Так ли это?

Евгения. После того, как люди начали задавать нам множество вопросов, я поняла, что у нас довольно нестандартная ситуация. Папа проводит много времени как со мной, так и с младшей сестрой, и он сильно включен в нашу повседневную жизнь.

Веронику он возит в школу, ездил с нами в разные поездки, занимался моим культурным воспитанием, вложил в меня много, чтобы я выбрала свой путь.

Поэтому папа для меня — и профессиональный, и нравственный ориентир. Он закладывает основы, которые ты несешь с собой по жизни. Я считаю, что это правильно.

Мама занимается бытом. Она тоже артистка, певица. Но мама всегда больше волновалась, что ты наденешь, как будешь причесана, в какую школу пойдешь, какие предметы будешь сдавать. Она все равно волновалась о бытовых вещах. Папа же всегда больше переживал за воспитание, за то, чтобы я знала историю и культуру своей страны. Постоянно смотрел со мной фильмы.

Папа очень любит рассказывать про историю Москвы. У меня дедушка очень любил говорить об этом, и папа тоже. И теперь я, когда хожу по Москве, рассказываю о ней мужу. Я считаю, что это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Очень классно, что все, кто рождается в нашей семье, ценят это. Я тоже.

— А откуда у вас это? Обычно дети при матери, а у вас такая большая деятельность концертная.

Игорь. Нужно было попробовать. Я не мог догадаться. Дети со мной всегда. Женя со мной на гастролях с шести лет, практически во всех поездках, куда я мог технически взять ребенка, она была со мной.

— Это всегда было сложнее, чем поехать одному?

Игорь. Да, это была большая группа.

Евгения. Я с детства жила по расписанию оркестра.

Фото: pravmir.ru

Игорь. Я покупал билеты на тот же самолет, никто не был против. У меня, как у солиста, всегда одноместный номер. Малыш с шести лет всегда был со мной. Она видела все переезды, ночные репетиции.

Евгения. Когда мне было шесть лет, папа взял меня на гастроли в Сочи. Но, к сожалению, заболел прямо там. У него поднялась температура, приходилось вызывать скорую помощь, помогать ему как-то выздоравливать. А он один с ребенком.

Игорь. Я болел так, что уже бредил.

Евгения. Температура сорок, грипп. Врач приехал и сказал, что нужно обтираться водкой. На этаже был магазин. Папа дал мне пятитысячную купюру и сказал, что нужно купить водку в магазине. Я прихожу, шестилетний ребенок, протягиваю купюру: «Здравствуйте, папе надо водки». У людей квадратные глаза. «Очень надо, папа болеет». Пришлось вызывать врача из номера, чтобы он подтвердил, что это для медицинских целей.

Игорь. Вечером был концерт. Надо было делать уколы, но еще кроме этого пришел лекарь. Говорит: «Так, давайте мазать…»

— А если температура сорок и вечером концерт…?

— А куда деть-то его? Никуда.

— Замена, второй состав, другого дирижера найти?

— Совесть. Вокалисты, которые колют себе в связки лекарства. Балет — колет обезболивающее. Если только совсем ты ногу не сломал. Это отношение к профессии.

Можно сказать: «Мне плохо, я не пойду». Зачем ты тогда выходишь на сцену? Ты без этого не можешь.

— Получается, что вы, наверное, с коляской гуляли?

— Да, я гулял с коляской вокруг зала, пока мама пела. Потом уже дочь пела на сцене на руках у мамы. Потом стала бегать за кулисами — и ее все знали.

— Как вы принимали первое решение взять дочь на гастроли с собой?

— Это не было каким-то осознанным решением, просто поехали. Это было весело.

— Обычно такое бывает, если ты видишь в семье включенное отношение родителей, или наоборот, если такого отношения не видел, ты хочешь сделать по-другому.

— Наверное, я видел это в своей семье, у меня папа таким был — суперпапой. Да и мне тоже хотелось ребенку мир показать. Я много где поездил, пока она подросла. Я уже 15 лет ездил по гастролям, видел много интересного. Ну а как не показать? Почему бы и нет?

Некоторые предпочитают уезжать от семьи, чтобы отдохнуть. Я их понимаю. Но мне всегда было с ребенком комфортно, удобно, весело, прекрасно. Я гулял, а она сидела рядом.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

Евгения. Папа очень просто относится к быту с маленькими детьми. Для него нет проблемы пойти накормить, одеть, обуть. Это воспринималось как обычная часть жизни, а не как накладка, которая мешает. Я выросла, но мне самой это дается тяжелее. Я люблю собственный комфорт, даже собаку купила — какие-то перемены в жизни, начинаешь напрягаться.

У папы то ли такая рефлексия происходящего настолько глубокая, то ли жизненная легкость, простое отношение к вещам, которые тебя окружают. В шесть лет ребенок будет капризничать, хотеть пить и есть. Да ладно, накормим.

Игорь. Когда Веронике было три, мы попали в больницу.

Евгения. Попали в больницу — ну, что теперь сделаешь? Это отношение, которое двигатель прогресса. Как показывает практика нашей семьи.

«Атомные дети» и Марк Эдельштейн

Игорь. Не так давно я стал участником международного творческого проекта корпорации «Росатом» Nuclear Kids («Атомные дети»). Этому проекту скоро будет 17 лет.

Это что-то невероятное. Я вообще не подозревал, что такое может быть, потому что уровень профессионализма, который я увидел у этих организаторов, просто потрясающий. В проекте участвуют дети со всей страны. В основном, конечно, это дети сотрудников Росатома из городов от Калининграда до Владивостока — тех, где есть не только атомные станции, но и что-то связанное с добычей полезных ископаемых, электронной промышленностью. Дети из маленьких городов, в некоторые из них можно приехать только по пропуску.

Дети подают заявки, приезжают летом на 40 дней и делают спектакль. Они создают мюзикл, специально написанный для них — это новый текст, музыка, свет, звук, декорации. Все это делается большой компанией людей, увлеченных этим. Получается готовый спектакль, который можно показывать на любых площадках. И многие из детей, которые приехали на проект 17 лет назад, будучи подростками, стали настоящими артистами. Они работают в таких театрах, как МХАТ и Театр Вахтангова, снимаются в кино.

В фильме «Анора» главную роль сыграл Марк Эдельштейн — это как раз ребенок из Nuclear Kids. Также он сыграл одну из ведущих ролей в фильме «Праведник» (2023). И таких примеров много. В «Голосе» победила Дарья Антонюк — тоже Nuclear Kids.

Вот такой уровень. Ребята погружаются в театр. Да, у них есть детские забавы, как в лагере. Но у них репетиции, читка, вокал, драма. Все это в конце выливается просто в кочевой театр, который ездит по разным городам. До пандемии они путешествовали по разным странам.

— А вы с ними работаете как дирижер?

— Да, и теперь у них появился оркестр. Это те же ребята из регионов, которые приезжают, никогда музыку подобную не играли. Понятно, что на базовом уровне в 13–14 лет изучают классику: Моцарта, Гайдна, Баха. Это все классика, на которой нужно учиться. А здесь им нужно играть просто бешеную эстраду! И музыка написана очень профессионально.

Они вообще не сталкивались с такими ритмами, для них это огромный скачок.

Дети говорят, что даже не могли представить, что могут что-то подобное играть, но они справляются! Главное — зажечь их, и они могут сделать все что угодно.

Репетировать по 8 часов? Для них это не проблема! Им все интересно, они забывают про телефоны, гаджеты. Они даже не вспоминают об этом.

Как Игорь Разумовский смотрит фильмы с детьми

— А как вы обсуждаете фильмы?

Игорь. Показываю, после этого обсуждаем, что понравилось, а что нет. Я некоторые фильмы до сих пор не могу показать, но дочь уже взрослая, ее не заставишь. А есть фильмы, которые я не успел показать, а они обязательно должны быть в списке.

— Какие фильмы еще остались в вашем списке?

Игорь. В основном зарубежные, потому что с отечественным кино мы вроде бы разобрались.

Любимый фильм Жени — «Служебный роман».

Евгения. Это любовь с 9 лет, когда папа показал его, и все. Недавно в ГИТИС был экзамен по истории кино. Там присылают список из 100 фильмов, из которых нужно выбрать 60, по которым ты будешь отвечать на экзамене.

Я позвонила папе, говорю: «Давай вместе решим, что я буду смотреть. Мне все равно это нужно». И вот у меня на холодильнике висит список, и я методично вычеркиваю фильмы, которые уже посмотрела. Папа говорит: «Вот это будем только со мной смотреть». Мы специально договаривались, чтобы он приехал и посмотрел.

— А что происходит, когда он смотрит фильм с вами?

Евгения. Во-первых, нельзя отвлекаться.

— С телефоном тоже нельзя?

Евгения. Ничего нельзя делать, только смотреть фильм.

Папа задает наводящие вопросы или рассказывает интересные моменты. Папе можно задать какой-то вопрос. Это правда сильно влияет на восприятие фильма, ты начинаешь смотреть немного шире. Как ему хватает выдержки не рассказывать, что будет дальше, это тоже отдельная история. Но я очень благодарна папе за то, что он так делал, потому что сейчас это мне помогает. У меня есть та самая насмотренность. Ее очень сильно не хватает молодому человеку, который только вступает в жизнь.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

Игорь. Дети из Nuclear Kids очень талантливы. Поющие, танцующие, волшебные. Но есть большое «но», которое мы заметили с режиссером. Им скажешь: а тут надо испугаться, а тут надо проявить себя с напором. И они не знают, как это выглядит. Они все немножко из-за интернета отстранились, и у них нет насмотренности. Им приходится объяснять мимику, движения тела. Они суперталантливые. Говоришь: «Это прямо как в том фильме». — «В каком?» Им приходится фрагменты показывать. Нет насмотренности, наслышанности, они все немного в другом пространстве. Это не хорошо, не плохо, это данность.

— Я студентам первого курса сказала: «Это как в фильме “Самая обаятельная и привлекательная”». В ответ взгляд стеклянный: «Что?»

Игорь. У нас были реперные точки, фильмы и произведения литературные, но есть те, которые обойти нельзя. Из них речь состоит. Фразы киношные, музыкальные. И прямо провал. Это беда.

«Моя дочь в 14 лет стала администратором оркестра»

— Вы формировали насмотренность через фильмы, через гастроли…

Игорь. Показывал спектакли, концерты, приводил за кулисы. Евгения мне с 14 лет помогает организовывать концерты.

Евгения. Седьмой класс, середина года, звонок от папы. На новогодние праздники у нас будет 30 новогодних концертов для детей, елок. Там будет симфонический оркестр, он сидит на сцене по задумке. Будет три спектакля в день — нужно мониторить процесс — люди зашли, вышли, ушли пообедать, потом вернулись… Это должность администратора оркестра. Еще нужно следить за нотной библиотекой, за папой, за костюмами, за рубашками… Нужен помощник, менеджер, который постоянно при деле. И которому не нужно будет потом заплатить очень много. Папа выбрал меня.

С тех пор я математику так и не догнала. Это если говорить про негативные последствия. Позитивные последствия были колоссальны. Мы никому не сказали, что мне 14 лет. Я начала ходить с самых репетиций, музыка была мне знакома. В какой-то момент ко мне подошла продюсер: «Не хочешь вторым костюмером поработать?» Я согласилась. Так я закрепилась в этой компании и проработала там до 19 лет, в финале — уже в должности менеджера.

Я поняла, что мне нравится организационный процесс. Я стала в себе более уверенной и поняла, что выберу эту профессию. Походила перед этим по разным местам, даже в школе юного филолога в МГУ училась. Так и осталась в этой профессии.

Папа дал мощнейший толчок, поверил в меня, сказал: ты сможешь… Я даже не сомневалась.

Если папа зовет и дает такой шанс, надо брать и делать. Это проверено годами.

Теперь я веду все соцсети папе, рассказываю, показываю. И как выясняется, такая нестандартная ситуация, она вызывает очень большой отклик. И я рада, что люди видят хорошие примеры. Сейчас тренд на что-то доброе, позитивное и такое простое, человеческое. Ты видишь, какая бы ни была жизненная ситуация, как бы тяжело и непонятно, в целом всегда можно прийти домой, где есть столпы, которые тебя заземляют и успокаивают. И когда ты это транслируешь в блоге, оказывается, что людям это очень интересно.

— Приходишь домой, можно позвонить папе. Папа всегда ответит.

Евгения. Да, он всегда ответит и приедет. Мы сейчас работаем в одном здании, и он заберет меня с работы и повезет домой, к мужу. То есть папа рядом. Это то, что не меняется, и слава Богу.

Игорь. Я не могу объяснить, почему так. Я просто люблю своего ребенка и все. Нет никаких других причин.

— Что для вас важно в образовании детей, что важно им дать?

Игорь. Широта взглядов. Возможности, которые ты можешь получить благодаря образованию. Важно понимать, каким инструментом благодаря образованию ты можешь овладеть и что он может дать. Образование — это то, что даст тебе палитру возможностей.

— А музыке детей учили?

Игорь. И Женя, и младшая дочь учились в музыкальной школе. Скрипка не пошла, фортепиано, в общем, тоже. Я понимаю, что не надо дальше мучить. Закончили — нет интереса, нет увлечения. Мне это видно, и маме это видно было. Мы понимали, что это другая область.

Евгения. В пять лет я знала уже про музыку все, что я о ней думаю. Я шла по лестнице и встретила своих одноклассников по музыкальной школе. Они спросили, почему я прогуливаю сольфеджио. И я с удивлением сказала: «Зачем мне учить сольфеджио, если я и так могу быть на сцене». Сейчас я уже понимаю, что во фразе был главный смысл: я не хотела играть музыку, я хотела быть на сцене. Мне было интересно другое. У меня есть корочка, я окончила музыкальную школу. Но дальше дело не пошло. Я нашла себя в организаторской деятельности.

— Вы заканчиваете ГИТИС, продюсерский факультет?

— Да, это уже финальная стадия, диплом. Я пишу о том, как концертные организации продают билеты и как находят контакт со зрителем, что сейчас интересно и популярно. Это именно то, о чем папа говорил.

У меня в детстве была цель. Я видела, как мои родители — безумно талантливые люди — не могли полноценно реализоваться из-за ряда подводных камней в профессии. Где-то не хватало осведомленности, где-то публика не была готова, а где-то другие люди препятствовали. Я хотела разобраться в этом. У меня была цель. И я поняла, как это работает.

Даже то, что мы сейчас с вами сидим на интервью, стало показателем того, что я шла к своей цели последовательно.

— А уроки вы делаете с детьми?

Игорь. Нет, уроки я уже делать не могу. Занимаемся только организацией дополнительных педагогов и за этим следим. Седьмой класс — я уже с математикой помочь не смогу. Со школы я понял, что это не мое. Я гуманитарий, а не математик.

Фото: из личного архива Игоря Разумовского

— Говорят, что музыка и математика связаны. Сольфеджио похоже на математику,

Игорь. Возможно. Слава Богу, это закончилось.

— Физика, химия, биология? Английский?

Игорь. Единственное, чем надо было хорошо заниматься, это английским для общения. Это нужно очень.

Музыканты должны знать специальный английский для переговоров, общения о музыке, концертах, билетах… Знать музыкальные термины.

— Вы же на английском много работали?

Игорь. Я разговаривал, был в зарубежных оркестрах. Это универсальный итальяно-английский язык, на терминах, можно любую репетицию провести. С китайским оркестром я тоже работал, говорили в основном на английском. Большинство музыкантов обучались в Европе.

«Мы с детьми поставили “Щелкунчик”»

— В чем разница между абсолютным и хорошим слухом?

— Абсолютный слух — это немного болезненная история, когда вы слышите до килогерца не ту ноту. В оркестре нереально сыграть настолько точно, и это может вызывать физическую боль.

Есть гармонический слух, когда несколько нот разных исполнителей сливаются в одну правильную. Все звучат по-разному, но в итоге получается идеальная звуковая гармония.

— А вы слышите все ошибки в оркестре?

— Нет, у меня гармонический слух. У меня нет абсолютного слуха, я могу определить, если нота слишком высокая или низкая. Я же барабанщик. У нас своя специфика, и тут надо привыкать по-новому слушать все.

— Не бывает такого, что вы после концерта говорите: «Петров, у тебя была не та нота».

— Такое может случиться, если ошибка повторяется снова и снова. Есть такой анекдот про дирижеров. Их всего три вида дирижеров: симфонический, оперный и балетный. Все остальные виды дирижеров производные от этих.

После концерта симфонического оркестра дирижер может в гневе ругать музыкантов за неправильную игру.

Оперный дирижер после спектакля старается не встречаться с солистами, потому что опера — это искусство условное, и никто не может точно предсказать, как вокалист поведет себя на сцене.

Он может начать петь раньше или позже, а оркестр и дирижер должны подстраиваться мгновенно.

— А вы когда-нибудь показываете это жестами, мол, «ребята, кошмар»?

— Практически. Все слышат, что человек уплыл куда-то.

А после балетного спектакля тебя вызывают артисты: «Что это было? Почему?» Они не могут повиснуть больше, чем надо, а ты затянул больше… Мы все под ударом.

Но если ты знаешь балет, то в нем очень комфортно. Сейчас мы с детьми сделали «Щелкунчик». Спектакль мы поставили со Светланой Захаровой и ее Академией Большого театра. Это было чудесно, дети счастливы, получился фантастический спектакль.

— Я слышала отзывы: дети сыграли лучше, чем взрослые артисты.

— Там весь балет построен на детях — и 16-летние ребята, и малыши. Оказалось, что они меня воспринимают и я хорошо объясняю.

Оркестр в «Щелкунчике» тоже был детский — юношеский оркестр Юрия Абрамовича Башмета, его проект молодежный. Там тоже были дети, которые в жизни не слышали «Щелкунчика», кроме 5–6 номеров, которые знают все. Остальные полтора часа музыки для них вообще неизвестны были. Нам тоже надо было сделать спектакль за несколько дней.

Когда они зажигаются, их уровень профессиональный позволяет делать такие вещи. Педагоги музыкальной школы, училища дают навыки, которые дают возможность это сотворить. Но их надо зажечь, чтобы они поверили, отвлеклись от проблем и перестали говорить: «Я это не сыграю». Им нужно помочь поверить в себя.

Все анонсы концертов оркестров с участием Игоря Разумовского можно посмотреть здесь