Город, в котором прошло наше детство, формирует нашу личность так же, как и семья. Его образы, традиции, бытовой колорит, культурный аромат, его радость и его боль. Родной город — всегда в нас, где бы впоследствии мы ни оказались. Связь с городом, глубокая и сокровенная, живет в нас. Этот город у каждого свой.

Архитектор, художник, профессор Московского архитектурного института Лев Васильевич Андреев родился 11 июня 1924 года в Торжке в семье учителей. В годы Великой Отечественной войны служил радистом переносной рации 248-го гвардейского минометного дивизиона, входившего в состав знаменитого 10-го Уральского гвардейского добровольческого танкового корпуса. Участник Курской битвы, боев на правобережной Украине, в Польше, Германии, битвы за Берлин и марш-броска на Прагу. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Став архитектором, на протяжении многих лет изучал архитектурно-градостроительный ансамбль Торжка, выполнял проекты по реконструкции города. Автор эпопеи в двух томах «Этюды памяти: Мозаика моей жизни» (Торжок, 2009, 2012). Почетный гражданин города Торжка.

Лев Васильевич Андреев рассказывает о Торжке своего детства, которое пришлось на двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия. Предлагаем вам его воспоминания, прозвучавшие в цикле передач Александры Никифоровой о Торжке в эфире радиопрограммы «Благовещение».

«Средь нив, церквей и педагогов»

— Я коренной житель Торжка. Здесь родился я, здесь родились мой отец Василий Николаевич и мой дед Николай Ефремович Андреевы. Мой отец окончил реальное училище в Торжке, потом Петербургский университет, филологическое отделение, и работал преподавателем русского языка, литературы и всяких методик, которые сопутствовали. Моя мама — родом из крестьянской семьи, из села Марьино. Она в том же 1916 году, как и отец, окончила педагогическую школу Максимовича в Твери. Это такая вроде женская семинария была педагогическая. Из школы Максимовича вырос сначала пединститут, а потом Тверской университет. Так что мои родители — учителя. И все, кто меня окружали, тоже были учителями. Кто-то из наших домашних поэтов писал мне оду, и в ней была фраза: «средь нив, церквей и педагогов»… протекала моя молодость.

А жили мы в казенной квартире на нынешней улице Дзержинского (тогда называлась Ямская), там, где находилась учительская семинария. Из моей комнаты, прямо из-за моего рабочего стола (когда я в 1932 году пошел в первый класс, мне поставили стол, на котором лежали учебники, буквари, за ним я готовил уроки) я видел начальную школу, где я учился (это была опытная школа при педтехникуме). Дальше из-за зеленого холма выглядывала Никольская церковь в пустыни, Николо-Пустынская. Когда-то до XVII века там был Николо-Пустынский монастырь. Церковь еще действовала, я застал это. А напротив нее через реку на горе из моего же окна виднелась «Дальняя Троица».

В дошкольные годы я бывал на Власьевской улице у дедушки и бабушки. Стиль жизни старого Торжка еще сохранялся в таких домах. Вокруг угловой тридцатиметровой комнаты располагались спальни. Сзади находилась большая комната, где дед с бабушкой жили. Эта комната выходила на террасу, крытую, но не остекленную. С террасы в сад вела лесенка. Угловая комната называлась «зала». И когда мы приходили в гости, то сначала поговорим в комнате у бабушки, а когда стол был накрыт, дядя Сережа приглашал: «в залу пожалуйте». И мы проходили в залу, рассаживались за столом.

Из этого дома я наблюдал крестные ходы вокруг Власьевской церкви и получал интересное зрелищное впечатление.

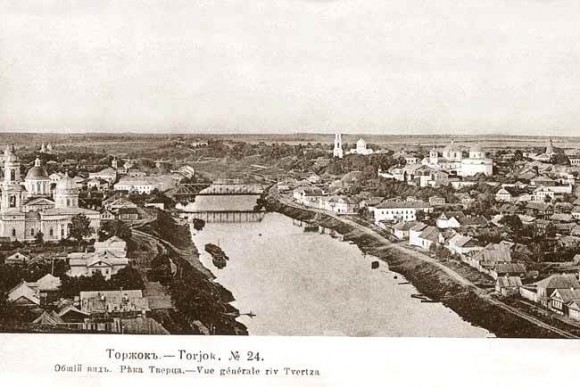

Когда мы бывали у деда в доме и пили чай на террасе, то на другом берегу перед нами открывалась панорама Борисоглебского монастыря (древнейшего на Руси, основанного в 1038 году — А.Н.).

«Я попал в другой мир»

Долго я канючил, просил отца: пойдем туда. Меня привлекали разнообразные постройки, и высокие, и низкие, и золоченые купола. И Введенская церковь, с луковкой позолоченной (сама она была красного цвета), и большая надвратная церковь образа Спаса Нерукотворного, и колоколенка, с золоченым куполом и большим шпилем, тоже золоченым. Я все время повторял: пойдем, пойдем, что там такое?

И вот однажды в 1928 году отец предложил: сегодня мы с тобой прогуляемся туда. Мы вышли на берег прямо с Власьевской улицы, к перевозу (лодочные перевозчики жили на противоположном берегу, внизу под монастырем). Перевозчик нас перевез. Вдоль вала шла мощеная дорога, построенная на месте старого рва. И мы по этой мощеной дороге поднялись наверх, завернули на Старицкую улицу и со стороны Старицкой подошли к монастырским воротам около странноприимного корпуса.

Ворота были заперты. В 1927 году оттуда уже выселили монахов. Но монастырь по-прежнему принадлежал Церкви. В нем жил монах-сторож. Он открыл нам в воротах калитку с высоким порогом, и я, четырехлетний, с трудом перешагнул через него. У монаха на поясе, помню, висела связка ключей. Так что он был сторож и ключник, охранял обитель. Отец представился, сказал, что он сын Николая Ефремовича Андреева. Монах сразу же расплылся в улыбке: «А, Николай Ефремович! Память ему небесная, вечная память! Как же, как же, помним, помним».

Он пустил нас на территорию, мы погуляли. Внутрь помещений не заходили, но снаружи все было исключительно прибрано. Высочайшего класса было благоустройство! Плиточные тротуары — из естественного камня. От святых врат из-под надвратной церкви к собору вел широкий тротуар. От собора, от его паперти к входу в настоятельский корпус, в Введенскую церковь — опять плиточный тротуар. Слева и справа от него стояли две то-ли часовни, то-ли беседочки по продаже свечей и икон, размалеванные, пестрые.

Посреди двора — фонтан, струи не было, но сохранялся большой каменный резервуар, наполненный водой. Наверное, иногда фонтан включали. И везде росла зеленая травка. Красная угловая башня сверкала своей покраской, и наверху у нее золотилась колючая булава. Все было очень хорошо, очень уютно, очень нарядно. Я попал в другой мир. Так произошло мое первое знакомство с монастырем.

«Самый красивый музыкальный инструмент — человеческий голос»

О церковных службах в Торжке я больше знаю из рассказов отца. Отец мальчиком пел в Никольской церкви в детском хоре. И поэтому он хорошо знал музыкальную грамоту, сольфеджио. У них был регент, который учил их пению. Звали его, по-моему, Николай Семенович. Скрипкой он задавал тональность, а кто врал, того бил смычком по голове. Было не очень больно, но обидно. Отец имел хороший слух, пел звонким дискантом. Как-то его, тогда молодого еще зятя, мама привезла в Марьино к бабушке на блины: «Ах, зять, зять, зять». Этот зять был первый, муж старшей дочери Клавдии Арсеньевны. Ну и отец разошелся в разговоре о какой-то службе и всю службу пропел бабушке наизусть. Все это долго помнили.

В очень многих, почти во всех, церквях Торжка были свои хоры добровольцев- полупрофессионалов, иногда в них пели купцы. Очень хорошо преподавали вокал и в женской гимназии, и в городском училище, и тем более в духовном училище. Поэтому певческая культура в городе была высокой, и пение в церквях красивым.

А уже после революции среди учителей, интеллигенции возникло движение — организовали городской хор. И туда пошли все любители пения. Я слушал это многоголосие — культурное, профессиональное пение. Потрясающе! Многие, особенно женщины, сохранили еще звонкие голоса. В их репертуар входили и народные песни, и старинные революционные.

Наша семья Андреевых, одиннадцать человек детей, все пели хорошо. И некоторые братья были хорошими регентами. Иногда Андреевы выходили, перед домом росли тополя, стояли скамеечки. Андреевы рассаживались и начинали петь. И по улице Власьевской, и по соседней Никольской, и по переулкам раздавался клич: «Андреевы поют!» И сбегались люди слушать, собиралась целая толпа. К Андреевым примыкали их друзья — семьи, имевшие по семь человек детей. Я забыл их фамилии, но они дружили и учились вместе и тоже хорошо пели.

Так что, наверное, отцом воспитана у меня страшная любовь к классическому хоровому пению. Государственный хор Свешникова я ходил слушать неоднократно. Слушал я и хор Минина, камерный, в Знаменском соборе около Кремля. В галерее вокруг Знаменского собора находился выставочный зал Общества охраны памятников, и я там как-то устраивал свою выставку. Пока я развешивал свои пятьдесят картин, то наслушался Мининского чудесного хора. А потом к ним ходил в этот зал специально на концерт, где выступал Евгений Нестеренко, «Жертва вечерняя» пел. Вообще, по-моему, самый красивый музыкальный инструмент — это человеческий голос.

Торжок двадцатых

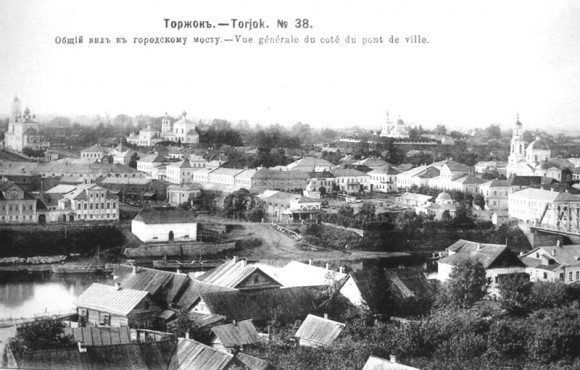

Я помню Торжок 1920-х годов. Именно тогда я увидел и узнал его. Это был сохранивший свою патриархальность, мало изменившийся после революции город: очень уютный, чистенький, зеленый, с множеством храмов. Тридцать шесть было действующих церквей. И население предвоенное тоже составляло около тридцати шести тысяч человек. Так что на каждую тысячу населения приходился храм. В числе этих храмов было четыре домовых церкви Александра Невского: в тюремном замке, в учительской семинарии на втором этаже, в городском духовном училище и одна где-то еще.

Остальные тридцать две — это отдельно стоящие церкви, приходские, кладбищенские, монастырские. В Борисоглебском мужском монастыре было четыре храма, а в Воскресенском женском, напротив центральной площади, два. Кроме того были и часовни, в монастырях и по городу. Основная, Крестовоздвиженская часовня, или еще ее называли Животворящего креста, стояла на площади, прямо около старого моста. Ее приписывали архитектору Николаю Львову.

В городе существовали тротуары, не ахти какие, но все-таки чистые, подметенные. Большинство улиц не были замощены — в центре шла дорога, а вдоль домов тропинки, вытоптанные, аккуратные, рядом с ними росла травка.

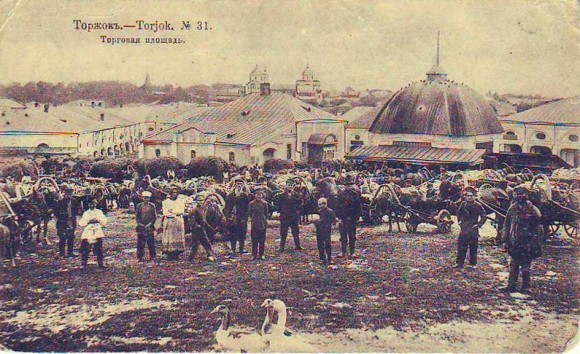

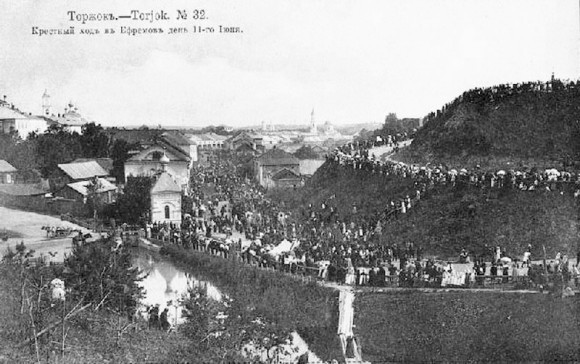

Что еще тогда сохранялось от старого? Это два рыночных, «базарных», дня в неделю. Торговали по всем площадям: на Ильинской площади все сплошь было уставлено возами, на площади у Крестовоздвиженской церкви тоже шла торговля. Раз в году проходила ярмарка (в старину их было две, в мое время осталась одна — на центральной площади в Ефремов день, 24 июня).

Главная, центральная, площадь звалась в старину «Торговая». Ни «Площади девятого января», никаких других названий у нее не было. На первом Генеральном плане Торжка в XVIII веке она обозначена как «Торговая площадь». Ну, а Сенная и Дровяная площади находились внутри Гостиного двора.

Гостиный двор хорошо сохранился. Он был построен в семидесятые годы XVIII столетия по проекту архитектора Никитина, автора Генплана центра Торжка. Всего в Гостином дворе насчитывалось 111 лавок. В 1920-е годы, в годы НЭПа, там было много НЭПманских частных лавок, потом, в 1930-е годы, велась уже государственная торговля. Корпуса объединяли длинные, продольные крытые аркады, по ним вдоль витрин ходили люди. Каждая арка — это была одна торговая секция. Некоторые магазины занимали по две-три секции. Со стороны большого внутреннего двора, где шла летняя торговля под навесами, существовал сквозной проход и аркада. Весь комплекс, с этими длинными аркадами по обеим сторонам, создавал сильное впечатление, потому что одна тема архитектурной арки повторялась многократно.

В ярмарку торговали безделушками, пищалками, леденцами на палочках, конёчками. И это уже в советское время, в годы НЭПа, которые в провинции затянулись. Нэпманы, купцы, мелкие торговцы торговали здесь. Вообще по городу было разбросано около трехсот лавок: 111 в Гостином дворе, а еще две сотни по разным улицам. Иногда в домах наверху жил владелец, купчик, а внизу на первом этаже находилась его лавка. Иногда лавка стояла рядом с домом в виде флигеля. А иногда под торговлю отдавалась передняя часть дома. Торговали много и разнообразно.

В ярмарку на площади устанавливали карусель дореволюционного производства. На этой карусели меня катали. Под музыку гармошки она крутилась, там были парные кони и парные львы, запряженные в коляски, все это висело на подвесках сверху и витало по воздуху. На коней и на львов садились верхом обычно мужчины, юноши, а детей сажали со взрослыми в коляски. В центре — ширмами огороженная, со стеклянными украшениями, стояла установка. Ее крутили вручную. По сигналу ее постепенно разгоняли, разгоняли, разгоняли, а гармонист сидел и играл. Так что очень многие традиции продолжали жить.

И годы НЭПа как-то помогли вот этому переходу от старого времени к новому. В годы НЭПа многие церкви еще служили. Некоторые звонили до 1929- 1930 годов, пока их не закрыли. А Николо-Пустынская звонила и в начале 1930-х годов. Но, конечно, звоны были уже не те, что до революции.

Колокольные концерты

Вот каким запомнился дореволюционный Торжок (начала 1890-х годов) выпускнику юридического факультета Московского университета М. В. Линду: «Говорят, что в Торжке двадцать семь церквей. Это обилие церквей придает городу исключительную живописность, особенно издали, когда в солнечный день или при закате солнца он сверкает всеми своими золотыми серебряными и разноцветными маковками. А в праздничные дни, не говоря уже о Пасхе, над городом стоит такой колокольный концерт, что прохожим на улицах приходится кричать, чтобы услышать друг друга. Звонарское искусство в Торжке, как и голубиная охота, доведено до совершенства, до виртуозности».

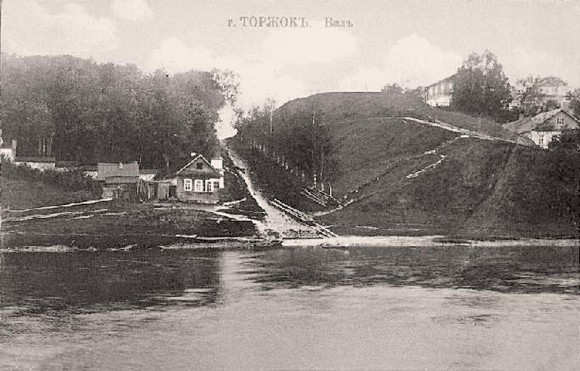

— Мне отец рассказывал очень образно, что до революции пасхальные звоны были особенные. Народ знал, что в Пасху к вечеру, когда начинались крестные ходы вокруг храмов, тогда начинались и пасхальные звоны. На этот музыкальный концерт народ собирался наверху на насыпном городском валу. Отец говорил, что до кромки холма негде было встать — можно было свалиться под откос. Столько народу набивалось в ожидании звонов. Все, кто туда не попал, стояли толпами на верхнем городище.

Благовест начинал монастырский колокол на надвратной церкви, пятисотпудовый, отлитый где-то вроде у Самгина в Москве. Он начинал басом и отличался от всех: бум, бум, бум. Народ видел с вала верхнюю часть надвратной церкви, ее колокольню. Видел, как там раскачивали несколько монахов-звонарей язык, прежде чем колокол создавал первый звук. Это был сигнал. Ему сразу же отвечал колокол на Входоиерусалимской колокольне кафедрального собора в центре, потом по обычаю переходили на малые колокола. И все другие колокольни вступали в перезвон. Все тридцать две церкви участвовали в этом грандиозном спектакле. Над городом стоял фон колокольного звона, общее гудение. Из него вырывались отдельные звуки наиболее крупных колоколов. А народ уже ликовал, христосывались друг с другом, обнимались — действо было впечатляющее.

«Ламца-дримца-опцаца, Господи воскресе!»

Из тридцати шести храмов, украшавших древний Торжок до 1917 года, за два послереволюционных десятилетия служить осталась одна — Михайловская церковь. Остальные переоборудовали под тюрьму, фабрики, склады или же уничтожили вовсе. Труднее же всего было осознать, что произошло, простому народу.

— Помню я такой праздник, когда Пасха совпала с 1 мая. Конечно, мои родители красили яйца на Пасху. Еще с годов НЭПа у нас оставались анилиновые красители для яиц. Это порошок, который опускали в стакан с кипятком, или, наоборот, его заливали кипятком, и получалась яркая такая краска — розовая, голубая, зеленая, желтая. Из самовара доставали горячее яйцо, только что сваренное, ложечкой аккуратно опускали в стакан и вынимали — яйцо было выкрашено. Когда мы приходили в гости к бабушке, то у дяди Сережи на главном обеденном столе стояло продолговатое больше блюдо, и на нем лежала целая гора разноцветных яиц.

Ну и вот когда совпали два праздника, отец меня взял на демонстрацию. 1 мая и 7 ноября на городской площади устраивали демонстрации и всех-всех сгоняли на них. Я, начиная с третьего класса, ходил на демонстрации. А в первом и втором классах нас возили на украшенном грузовичке (его предоставлял завод-шеф), сажали в него с флажками на скамеечки. Так же нас возили и в детском саду в 1931 году.

А тут мы уже шли сами, с отцом. Колонна педучилища двигалась по мостовой с пением неприличных песен, с транспарантами, на которых были изображены Лорд Керзон, Чемберлен и обязательно священник был нарисован в самых дурацких видах. И вот на Ильинской горе колонна педтехникума идет вниз, а я с отцом за руку иду по тротуару. Эта самая колонна поет песню. Припев ее был такой: «Вся деревня у попа, ламца-дримца-лопапа, ламца-дримца-опцаца, разговаривает. Сергей-поп, Сергей-поп, Сергей-валеный сапог, браво, браво, браво, молодцы!» Вот глупость абсолютная! И пелось это громко, со свистом.

В то же самое время рядом шли крестные ходы, священники обходили свою паству по домам и им в корзинки накладывали куличи и крашеные яйца. Около фонарного столба стоял пьяненький мужичонка. Он был в той стадии опьянения, когда весь мир счастливый, и он сам счастливыми глазами на всех смотрит. Мужичонка обнял столб, чтобы не упасть, притоптывал в такт песне, улыбался и подпевал: «ламца-дримца-опцаца, Господи воскресе!» — два праздника смешались воедино.

Побыв на площади, мы перешли мост и вернулись на Власьевскую. Мы тоже отработали первомайский праздник и пришли к дяде Сереже. А у него — куличи, «пасха», гора крашеных яиц. В общем, отмечали все это.

Но в школе, когда я был в пятом, в шестом классах, крашение яиц уже преследовали. Я помню, один ученик из деревни, по-моему, из Жабкино принес крашеные яйца, и в большую перемену сел, облупил их и съел. И тут все: «оооооооо, Сергей-поп, Сергей-поп…» Начали вокруг него потешаться. Кончилось тем, что пришла классная руководительница, взяла его за руку, отвела в учительскую и вела с ним беседы. Насколько я знаю, беседы были разные. Глупые учителя доводили ребенка до истерики, он начинал рыдать и тогда его отпускали. А умные внушали: уж если хочешь есть крашеные яйца, делай это дома, а в школу не носи. Вот такая была ситуация. Две линии, традиционная и революционная переплелись.

Взорванные храмы

Закрытие и разрушение церквей происходило не так, чтобы на глазах. Например, Николо-Пустынская церковь долго работала. Я не помню, в каком году ее рванули — в 1932 или в 1933 году, а, может, даже в 1934. Священник ходил в храм мимо нашего дома. Мимо нас на Пустынское кладбище везли или несли усопших, многих в сопровождении батюшки. Я помню, мы катались на санках с горы до самой реки. И шел священник. А у нас была собачка Урсик, овчарка. Он очень любил кататься на санках (длинная колышка такая на железных полозьях). Мы садились втроем в ряд, впереди наш Урсик, мы его обнимали.

И вот шел батюшка Николо-Пустынской церкви, высокий, с седой бородой. Он остановился и сказал: «Собачка — лучший друг человека». А потом в один день: вчера церковь была, а утром, я смотрю, куполов не видно. Как ее рванули, что мы не слышали?! На другой день церкви не было! Пошли посмотреть: гора битого кирпича. Осталась только угловая часовня с мраморными колоннами.

И никому это не нужно было… Вот почтовая гора. Она была раньше, до революции, вымощена булыжником. На вбитых в землю рельсах крепились деревянные поручни, за них можно было браться и подниматься. Зимой там раскатывали ледяную дорожку. И очень многие, мама моя рассказывала, делали так: «Идем», — говорит, — «сверху спускаться долго, мы под себя валенок, и вниз — вжик». А с горы лошади ехали, и чуть не под лошадей выкатывались. Я сам видел это, да и сам так катался.

А потом в начале 1930-х годов соорудили там лестницу с каменными ступенями. Сверху был горизонтальный ход, там посадили деревья, поставили скамьи. Начало лестницы оформили двумя гранитными изъятыми из кладбища надгробиями. Ступени для лестницы взяли от церквей (они обычно на насыпных холмах стояли, и к святым вратам вело до десяти ступеней). Цветочки посадили, ноготки слева и справа. А на следующую весну лестница поползла, плохо сделали фундамент. В местной газете «Знамя ударника» появился фельетон на последней странице, что в Торжке метро еще не построили, а эскалатор уже действует.

Я не видел, чтобы на глазах у меня рухнула церковь, но видел горы битого кирпича, которые оставались после взрывов. Я сам учился в средней школе, которая была построена из битого кирпича, в основном из разобранных стен женского Воскресенского монастыря. Заключенные из Борисоглебского монастыря (там уже тюрьма была) колонной приходили и под охраной стрелков молоточками разбивали глыбы кирпича, раствор, обработанный кирпич складывали в штабель. Из его половинок и четвертинок построили нашу школу.

— А как глазами ребенка воспринимались эти разрушения?

— Знаете, с детским легкомыслием. Но когда исчезла Николо-Пустынская церковь — было жалко. Богоявленская церковь исчезла — было жалко. Мы не ликовали, мы не кричали «долой религию». А вот жалость была, потому что красивое сооружение исчезало с лица земли, и вместо него оставалась куча мусора.

Из первого тома книги Льва Васильевича Андреева «Этюды памяти»:

«Родные места принято у нас скромно называть „малой родиной“ в отличие от большой Родины — целой страны, государства. Но бывает и так, что эта „малая родина“ заполняет всю душу человека, владеет безраздельно его помыслами и мечтами, является его пожизненной любовью… малая родина — это конкретная истина, вполне осязаемое образование, до глубины знаемое и прочувствованное, воистину родное.

У меня такая родина — Торжок, древний, русский, небольшой городок, красивый, уютный, соразмерный Человеку. Я благодарен судьбе за такую родину. И не согласился бы променять ее на иные, пускай, райские, места…

Торжок не только дал мне жизнь. Здесь я был обласкан судьбой, здесь с детства меня окружали замечательно умные, интересные, милые люди. Здесь я впервые ощутил красоту мира, красоту жизни, красоту человека. Здесь я глубоко вдохнул чувство родины — великое чувство любви и добра. Здесь слагалась основа моей натуры, здесь был создан „я“.

… позднее став архитектором, я столкнулся с Торжком в новой своей ипостаси: много лет подряд изучал его архитектурно-градостроительный ансамбль, работал над диссертацией, выполнял проекты по реконструкции города. И снова родной город раскрыл предо мной глубины своей красоты и мудрости, на этот раз градостроительной. Это оказался такой кладезь архитектурной мысли и таланта, в структуре города оказалось скрыто столько композиционных связей и закономерностей! Изучение их было не только научно значимым, но и приносило радость познания, художественное наслаждение…

Постоянная же связь с Торжком, частые приезды сюда к родным и по делам, прогулки по городу и окрестностям, с детства знаемым и любимым, дали пищу для создания многих картин, этюдов и зарисовок. Этим вдохновением я также обязан Торжку. Спасибо Торжку! Всю жизнь Торжок лелеял меня, сына своего, растил, воспитывал, учил, вдохновлял. Моя любовь, мои мечты и помыслы, мои труды и вдохновение — Тебе, МОЙ РОДНОЙ ТОРЖОК!»

Фотографии старого Торжка — с сайта фотографа В. П. Юркова и из открытых интернет источников.