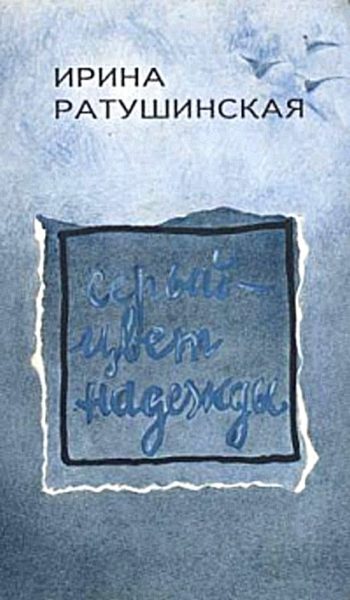

Ирина Борисовна Ратушинская – поэт, писатель. Родилась в 1954 году в Одессе. Окончила физический факультет Одесского университета. В 1982 году была арестована за пять стихотворений и приговорена к семи годам лишения свободы. Срок отбывала в женской колонии строгого режима в Мордовии. Эти годы описаны в книге «Серый – цвет надежды», которая была издана в 18 странах. Заочно принята в международный ПЕН-клуб. Дело Ратушинской получило широкую огласку во всем мире, и в 1986 году она была досрочно освобождена. Вскоре после выхода на свободу Ирину и ее мужа Игоря Геращенко, находившихся в Великобритании с визитом, лишили советского гражданства. С 1986 по 1998 год жила в Лондоне, была духовным чадом митрополита Антония Сурожского. В 1998 году вернулась в Россию вместе с мужем и двумя детьми. Автор восьми сборников стихов, книг прозы «Серый – цвет надежды», «Тень портрета», «Одесситы», «Наследники минного поля». Также писала сценарии для ряда сериалов, в том числе «Возвращение Мухтара», «Таксистка» и других.

Если не сдыхать от страха

— Вас в 1982 году посадили за несколько стихотворений. Вы, молодая женщина, оказались в политической зоне, в условиях между «очень-очень-очень плохо» и «совсем ужасно» – постоянные карцеры, голод, холод, прямая угроза жизни. Как это вообще можно перенести и не сойти с ума?

— Наверное, люди по-разному это переносят, но я не знаю случаев, когда человек, в Бога верующий, сходил с ума из-за того, что его поставили в какие-то дикие условия. Особенно если Господа Бога просить: «Господи, не дай мне тут свихнуться!» Он, как правило, и не дает.

— Когда вас арестовали, вы были верующей?

— Я осмыслила свои отношения с Богом в 23 года. В 25 мы с мужем обвенчались. В 28 меня арестовали.

— И вы не просили Бога, чтобы вас отпустили? Ведь всего пять стихотворений…

— Нет, не просила. Я Богу говорила, скорее, так: «Ну, смотри, Господи, что теперь я буду делать. Ты мне помогай. Ты мне не давай сойти с ума. Ты помогай всем нашим выжить. Я теперь перед Твоими глазами буду. Каждый мой шаг, каждое мое слово, каждое мое действие и бездействие – перед Тобой. Смотри, пожалуйста, я все правильно делаю? Подскажи мне, если что не так».

— И не было к Богу вопросов и претензий?

— Мне было очень обидно, что я до ареста не успела ребенка родить. Я детей очень хотела. А в колонии нас периодически в жутко холодных карцерах держали в одних балахонах и говорили: «Вы, женщины, все себе отморозите, и детей у вас никогда не будет». И это были незряшные угрозы. Потом, чтобы иметь детей, я перенесла в Англии шесть операций под общим наркозом. И к Господу Богу долго и нудно приставала с просьбой дать мне ребенка. В результате в 38 лет Он мне сразу двойню дал… Вон они ходят – выросли, здоровые… Какие у меня еще могут быть претензии?

Конечно, я понимала всю абсурдность ситуации с моим арестом. В Москве бы в жизни не посадили женщину за то, что она пишет стихи, которые ходят в самиздате. Но в советское время была поговорка: «Там, где в Москве ногти стригут, в Киеве пальцы рубят». Я жила в Киеве. На самом деле просто сошла андроповская разнарядка[1] — по республикам столько-то пересажать. Я под нее попала.

Знаете, одним из героев моего детства был Ален Бомбар. Этот человек написал книгу о том, что люди, которые попадают в кораблекрушения, чаще всего становятся жертвами от страха и от неумения пораскинуть мозгами и найти рациональный путь поведения. Он провел такой эксперимент: его вышвырнули на плотике в океан, и он на этом плоту чуть ли не три месяца прожил в открытом море. А потом описал, как надо ловить рыбу, что в рыбе достаточно жидкости, чтобы не помереть от жажды, и тому подобное. В общем, если все делать правильно, то продержаться можно долго — и дождаться спасения. Главное – не ожидать в страхе грядущих бедствий. Когда меня арестовали, я решила: раз уж меня кинули в такую ситуацию, значит, попробую себя повести по-бомбаровски.

Если вы читали «Серый – цвет надежды» о нашей жизни в мордовской политзоне, то в этой книге линия «как мы выживали и что надо для этого делать» — одна из главных. Я старалась описать, каким способом достойно пройти через все, не сломавшись, не подписав всякие там «помиловки», не отказавшись от своей веры, от своих убеждений, не оклеветав других и себя. Это возможно, если не сдыхать от страха.

— Когда читаешь ваш «Серый — цвет надежды», честно говоря, потрясает, что вы, и так находясь в чудовищных условиях, объявляли, например, голодовку, если кого-то из политзаключенных женщин сажали в карцер больную…

— Ну, понимаете, по-другому поступить было «не можно». Оставление в опасности есть преступление, и если кого-то начинают мордовать и убивать на моих глазах, я должна заступиться. А скажите мне, как я могу заступиться на зоне, кроме как голодовкой? Вот мы и протестовали единственно доступным и, кстати, очень эффективным способом. Карцер — это такое место, откуда выносят на 15-е сутки. Если кого-то из наших забирают в карцер, мы объявляем на все это время забастовку. Если забирают в карцер больную — мы объявляем голодовку. В чем смысл? Допустим, Наташу Лазареву (ее «преступление» было в том, что она была художницей журнала «Мария») потянули в карцер и дали ей 10 суток. 10 суток она продержится. Но если ей добавят еще 10, а потом еще 15 суток, она умрет. А вот если мы голодаем все это время, и в случае ее смерти объявляем бессрочную голодовку – то это значит, что «если вы заморите одну в карцере, то умрет вся зона». А вот физическое уничтожение всех заключенных единственной в Советском Союзе женской политзоны, пожалуй, обернется скандалом на международном уровне. И именно благодаря этой круговой поруке все наши остались живы. Для сравнения: в 36-й мужской политической зоне за это время умерли четверть заключенных.

— То есть вы понимали, что нужно терпеть, сколько получится…

— Дело в том, что разницы между «терпеть» и «не терпеть» особо не было. Ну, терпеть, допустим, – это сидеть на нарах, а не терпеть — бегать по камере… Вариантов мало.

Но вообще на зоне ты попадаешь в ту ситуацию, когда у тебя есть, например, уникальный шанс поделиться последним куском хлеба — потом у тебя больше не будет такой возможности, никогда в жизни – все сытые вокруг будут. И у тебя именно сейчас есть шанс отдать единственную рубашку, исполнить эту заповедь буквально. Вот реальный холод, а утвоей соузницы уже температура, и ее трясет. И вот у тебя одно одеяло, и у нее одно одеяло. А одеяло не толще байковой пеленки. Так ты отдай больному человеку свое одеяло и корчись под простынкой. Потому что так должно, а иначе не можно. Ну, просто же все. Это обстоятельства, которые обнажают ситуацию до очевидности. Самооправдания не работают. Либо ты оставляешь человека в опасности — и тогда выбываешь из множества тех, кто поступает иначе. Либо не оставляешь. И завуалировать ничего нельзя.

— Но когда все время холодно и холодно, в какой-то момент не наступает отчаяние, когда тебе уже не до уникальных шансов?

— Если бы отчаяние согревало, я бы, конечно, непременно отчаялась! Но поскольку оно не согревает, какой в нем смысл? Тем более что всякие экстремальные вещи типа отчаяния или ненависти приводят к потере разума. И что тогда? Лучше станет? Нет, не думаю. Конечно, я терпеть не могу мерзнуть. Я же южанка, одесситка. Но что ты можешь сделать, если тебя поставили в такие обстоятельства?

— Ну, можно же написать прошение о помиловании, согласиться сотрудничать…

— Дело в том, что я знала, что происходит с теми, кто соглашается. Что это значит на практике? Первое — мы пишем прошение о помиловании, в котором в том числе обещаем больше не делать ничего из того, за что нас осудили (в моем случае — не писать стихи). Ну, а дальше вам говорят: «А теперь вы должны доказать, что ваше раскаяние искреннее. Вы до поры до времени посидите в том же лагере и информируйте нас, каковы размышления других». А дальше – в провокаторы: «А теперь пойдите и затейте ссору с той-то и напишите заявление, что она вас избила. А мы ее, значит, за это…» Тут стоит только начать.

Знаете, не зря есть такая заповедь — «не лжесвидетельствуй». Если кто хочет потерять рассудок, удобнее всего это делать нарушением заповедей.

Люди, которые вот так замарались и вышли поломанные, – эти люди потом как раз и сходят с ума. Я видела, что человек, который пошел на, строго говоря, преступление, оклеветание самого себя и тех, кто его окружает, — что он потом захлебывался в ненависти не к тем, кто его мучил, а к тем, кто не поломался. Он даже на свободе успокоиться не может. Бывшего на зоне стукачом всегда сразу видно.

— Но ведь человек может быть слабым?

— Конечно. Но на зоне, к сожалению, получалось, что, один раз проявив слабость, ты еще больше рискуешь и подставляешь себя под еще большее давление. Например, та же Наташа Лазарева под следствием подписала обязательство сотрудничать с органами. Ей обещали за это досрочное освобождение, а на деле дали четыре года лагеря с последующими пятью годами ссылки. Прислали ее в лагерь, потом вызывают и спрашивают: «Так, а где оперативные материалы? Вы обязались сотрудничать. Ваша подпись стоит. А теперь доносите на тех, кто с вами хлеб делит». Наташа вернулась и говорит соузницам: «Вот так и так со мной было, вот что от меня требуют. Я вас уже знаю лично, я не могу, я не буду этого делать. Я им так и сказала. И теперь они будут со мной расправляться за это». И действительно, она из карцеров потом не вылезала. Ко мне приставали в тысячу раз меньше, чем к Наташе, потому что у меня не было случая, чтобы я согласилась. То есть дать слабинку — это подставить себя под еще большее давление. А этот каток умел раскатывать людей.

— А когда ты сильный, нет опасности неосознанно превознестись над теми, кто так не может?..

— Знаете, я никогда не забуду, как меня привезли из ПКТ[2], а там я успела дойти до очень большой степени истощения. А в ПКТ всего можно было нахвататься, поэтому у нас был такой принцип – приезжаешь обратно в зону, ватник и верхнюю одежду прямо во дворе сбрасываешь в снег, их потом кто-нибудь выколотит и выморозит, а сама, до того как войти в барак, — мыться.

А у нас была такая Раечка Руденко (она сидела за то, что была женой украинского поэта Миколы Руденко и хранила его стихи). Так вот, когда ввели статью, по которой можно было добавлять срок до бесконечности за любую провинность, Раечка Руденко сказала: «Я больше в забастовках не участвую, потому что я боюсь этой статьи». И вот эта Раечка приволокла воды и говорит: «Ира, вы не можете сами помыться, вы и чайник не подымете». А меня действительно шатает. И вот она меня в один таз ставит, из другого моет… И плачет. Надраивает мои кости очень тщательно – и ревет в голос. А потом она же за мной еще несколько дней ухаживает, потому что меня привезли с кашлем и с температурой. И что, я должна над ней превозноситься, да?

Самое опасное — переоценить свои силы. Вот такое я видела. Нет ужаснее голодовки, которую начали, а потом бросили… Лучше ты примерно прикинь, что готов делать, а что нет. И никто к тебе за это не станет хуже относиться. У каждого есть свой предел, беспредельщиков на свете мало. Слава Богу, если человек знает свой предел.

— А надежда у вас там была какая-то?

— Надежды, что меня когда-нибудь выпустят, у меня особо не было. А вот что прямо из этой камеры меня в Царствие Небесное возьмут — на это я смела надеяться.

Операция «Карандаш», или О ненависти к врагам

— Какое чувство чаще всего у вас там возникало?

— Тревога за Игоря. Меня его жизнью постоянно шантажировали. «Ну что, Ирина Борисовна, будем говорить? А то с вашим мужем всякое может случиться…»

— И как вы сохраняли самообладание?

— Знаете, я там очень хорошо поняла, почему нельзя ненавидеть врагов. Если ненавидеть в зоне того, кто над тобой издевается, ты в этой ненависти захлебнешься — тебе же ее некуда девать. Поэтому постоянно себя надо останавливать: «Так, стоп, я злюсь». Это как посуду мыть изо дня в день. Не будешь мыть — нарастет такое! И наперед все перемыть нельзя.

Мне, конечно, легче было, потому что я все-таки писала и пишу, а у пишущих людей одно из главных качеств — любопытство. И мне было очень любопытно наблюдать – а как человек издевается? Что он делает глазами? Что он делает руками? Меня потом отпустят, эта сцена закончится, и я ее вспомню детально, по-свеженькому. Да, у меня есть пара-тройка приемов, как сделать так, чтобы человек не издевался. С одним работает одно, с другим – другое. А кроме того, есть очень действенная штука, называется «молитва за врагов», которую мало кто пробовал буквально выполнять — но она потрясающе работает. Я отвлекусь от зоны – вспомнила один случай. Мы уже тут, в Москве жили, детям тогда было по 8 лет, и нам было очень тяжело материально. На деньги от проданной в Англии квартиры мы купили квартиру в Москве, все привезенные деньги закончились, а здесь мы еще не начали толком зарабатывать. И вот Новый год подходит, а у меня последняя тысяча рублей в кошельке. И мы идем с сыном, Олежкой, в магазин — купить чего-нибудь к Новому году. И тут у меня в магазине вытягивают кошелек. Как раз мы на кассе, надо расплачиваться – а кошелька нет. Ребенок был потрясен. Да и я была потрясена. Тысяча рублей — большие деньги были в то время, и другой тысячи нет… А мальчишка, который первый раз с этим столкнулся, вообще в шоке. Я уже не о своих эмоциях думаю, а что его зашкаливает, он все повторял: «Как же так! Как это можно?» Мы приходим домой, скидываем пальто, и я говорю – исключительно ради ребенка: «Олежка, давай быстрее молиться за вора. Он сегодня очень плохую вещь сделал. Он украл у нас последнее. Он не знал, что украл последнее. Ты себе представляешь, каково ему! Быстро за него молимся!» Сама я, может, чашку кофе бы выпила с горя и сигарету бы скурила. А тут я смотрю: дитя ожженное! И мы помолились за вора, очень искренне. Мальчишка даже плакал. И вы знаете – нас отпустило. И мы заварили чашку кофе. И вместо пирога у нас были сухарики, которые я быстренько насушила. Это работает. Если человек хочет снять ожог — надо вот так тупо взять и помолиться.

— А в лагере вам приходилось вот так молиться за следователя?

— Постоянно. Ну да, этот следователь выполняет задание, он уже не может остановиться, потому что попал в машину, а там не соскочишь. И меньше всего я хотела бы поменяться с ним местами.

Но при этом это человек, он же образ Божий носит. Следователю я говорила «здравствуйте» и «до свидания» — потому что это приличествует каждому человеческому существу. Между этим в протоколе допроса было: «Ответа не последовало». Правда, все это не мешало издеваться надо мной в другое время. Например, раз в неделю в душ выводят — ну что стоит, чтобы туда зашла толпа гогочущих офицеров… Но, знаете, я видела, что многим из них все это не нравится.

Я проводила еще в следственном изоляторе такой психологический эксперимент, он назывался «карандаш». Подследственным можно было иметь бумагу и карандаш (именно карандаш, ручку нельзя) – вдруг ты ночью разжалеешь себя как следует и в слезах и соплях решишь написать искреннее отречение от своих взглядов. Но чинить карандаш зэк не имеет право, надо просить охрану. А те иногда отказывают, но могут и поточить – в зависимости от настроения. А точить карандаш тоже можно по-разному. Можно, например, грифель сломать, вставить и сказать: «Нате». А я много писала — понятное дело, не отречение от своих взглядов, а переписывала из книг тюремной библиотеки некоторые свои любимые стихи — Пушкина, Тютчева (тетрадку у меня потом ту отобрали и сожгли как антисоветскую литературу). Так вот, я писала, и карандаш мне надо было часто точить. И один раз кто-то мне более-менее сносно это сделал, и я говорю: «О! Единственная смена, которая умеет точить карандаши. Остальные почему-то вообще не могут. А у вас получилось. Спасибо». Знаете, что было после этого? Между сменами пошло соревнование, кто мне лучше заточит карандаш. Это же тоже люди, и я видела: часто они уважали тех, кто не ломается.

Я помню, охранницу в зоне спрашиваю: «Маш, ты чего в охранницы пошла?» Она говорит: «А куды мне? Я тут, в поселке, родилась, я тут прописана. У нас и работать больше негде». А она сама по себе добрая тетка была. Там, где можно было втихаря нам помочь, она помогала, ну, а если ей велели рапорт написать, что Ратушинская на работу не вышла (неважно, что это воскресенье было), так она и писала этот рапорт. Куда ей деться? Такая двойственность.

Я понимала, что они подневольнее, чем я. Я уйду из этой тюрьмы — или меня отпустят, или я умру, а им там еще работать, и работать, и работать… У меня срок меньше, чем у них. Я за ту Машу до сих пор молюсь.

Физика и лирика

— Вас посадили как поэта, но по образованию вы ведь не лирик?

— Я закончила физфак Одесского университета, в школе в Одессе преподавала физику. Потом работала лаборанткой в институте и занималась репетиторством. Причем я занималась сразу и физикой, и математикой, и сочинением — а какой мне смысл, если они физику и математику сдадут на «пятерку», а по сочинению получат «двойку»?

— То есть вы жили себе спокойно и думать не думали, что вас могут посадить…

— Нет, к тому, что меня могут посадить, я была готова с 19 лет. Я была студенточкой университета, и однажды в почтовом ящике нашла повестку из горкома комсомола. Ну, я решила, что, поскольку я участвовала в КВН-команде, то это меня вызывают на какое-нибудь собеседование. Пришла, а там сидит дядечка далеко не комсомольского возраста и говорит, что, поскольку я ходила на курсы английского языка, мне предлагается вступить в специальный комсомольский отряд. Я поинтересовалась, что это такое. «Понимаете, мы набираем девушек, которые будут знакомиться с иностранцами, приезжающими в Одессу. Эти девушки должны весело проводить с иностранцами время и потом докладывать, с кем эти иностранцы связаны в Советском Союзе». И тут я понимаю, что мне предлагают стать проституткой для иностранцев. «Ничего себе! — думаю я, девочка из приличной семьи, и говорю: — Нет, спасибо. Это мне не подходит. До свидания». — «Подождите! — говорит он. — Я вас еще не отпускал. Вы не можете выйти отсюда, пока я вам не выпишу пропуск».

И тут приходит второй, и они говорят, что вообще они сотрудники КГБ, лампочку на меня направляют и начинают дешевую театральщину, чтобы запугать сопливую девчонку. Продолжалось все это два часа, причем разговоры были от «да вам гордиться надо, что вам партия такое предлагает» до «вы о родителях своих подумайте. Ведь у вас сестричка ходит во второй класс и сама дважды переходит через дорогу…».

Я, конечно, испугалась до одури, сижу, только твержу: «Нет, нет», — и думаю: «Если меня выпустят, дойду до моря и утоплюсь». Под конец они мне сказали: «Так, вы сейчас не в себе, мы вам даем возможность подумать. Через два дня вы должны в такое-то время позвонить по такому-то телефону. И не вздумайте хоть кому-нибудь сказать, о чем тут была речь».

Я вышла, пошатываясь, дошла до моря. Это был первый и единственный раз, когда они меня так испугали. А море на меня всегда действует отрезвляюще. Я посидела возле моря, поняла, что утопиться успею всегда, а сейчас я сделаю такой номер: я домашним ни слова не скажу, чтобы они с ума не сходили, но зато вся Одесса будет знать про этот разговор. Я просто расскажу всем, кого знаю. А всю Одессу они не пересажают.

Я так и сделала – рассказала всем, кому могла, выхода-то у меня не было. Не в проститутки же идти. И, кстати, никаких особых расправ со мной за это не последовало. Меня даже из комсомола из-за такой огласки не выперли.

Но в списки, конечно, внесли.

— Вам какие-то ваши личные качества помогали в лагере?

— Я думаю, да. Все-таки, мне кажется, у одесситов особое отношение к жизни. Я не знаю, что с нами надо сделать, чтобы мы запаниковали… Две эпидемии холеры я пережила в Одессе. Или, например, зимой 1974-го, кажется, года был дикий, неслыханный шторм. Ураган сдул насыпь железной дороги. Следом за ураганом прошел ледяной дождь, потом — большой снегопад, и сверху — опять ледяной дождь. В результате подъезда к Одессе не было ни по шоссе, потому что его завалило деревьями, ни по железной дороге. Не было электричества, потому что повалило столбы. Не было подвоза еды — все магазины закрыты. Десять дней не было воды, потому что в Одессе нет своей воды, ее тянут из Беляевки. Мы топили снег, фильтровали его и пили. А я – студентка, и у нас сессия. И, что характерно, ее никто не отменяет. Мало того, я еще ухитрилась на самый страшный экзамен прийти с вымытой головой, чем очень гордилась – в таких-то условиях отлично выглядеть! Преподаватель оценил, пятерку поставил. Надеюсь, не только за пушистую голову…

Конечно, во время моего детства и юности было огромное бытовое напряжение. Но это тоже закаляло. Я помню, как на меня, пятилетнюю, в сортире напала гигантская крыса. Она вцепилась в ботинок, я ору, а никто не слышит – сортир на заднем дворе… Я помню хлебные очереди начала 60-х. Я училась в третьем классе во вторую смену. Мама, папа на работе, а мне надо бежать с утра и часа два стоять за хлебом, потом еще за молоком. Там, в очереди, я, конечно, проходила политинформацию… Я тогда еще обратила внимание — хлебные очереди злее молочных, там люди говорят все, что думают. Я не желаю вам проверить, но если вы увидите где-нибудь хлебную очередь — попомните.

Вообще, не унывать и держать фасон – это одесское качество. И это очень пригодилось, например, для того, чтобы в лагере, где мы вынуждены были жить на маленькой территории, сохранять нормальные отношения. От скученности волей-неволей нарушается личное пространство. И поэтому надо было очень серьезно работать над тем, чтобы вовремя разряжать обстановку. Это удавалось. Очень хорошо, что у нас была традиция обращаться друг к другу на «вы». На «ты» мы перешли уже только на свободе. Обращение на «вы» психологически увеличивает пространство между людьми. На «вы» сложнее поругаться, согласитесь?

Дипломатия и чувство юмора помогало. Там, в зоне, я сочиняла смешные стихи по всякому случаю и без случая, просто чтобы посмешить народ. Шло на «ура».

Или, помню, мы с Наташей Лазаревой Новый год встречали в карцере. Ах, бедняжки мы, бедняжки, в Новый год в карцере от голодовки умираем. Ну и что теперь, кто нам может помешать развеселить себя? И мы с утра утаскиваем зубной порошок, разводим его водичкой и на черной холодной (оцените коварство!) печке рисуем себе елочку, только у елочки две ножки, и они обуты в зэковские ботинки. Наташа эти ботинки рисовала, лежа на полу, потому что у нее не было сил подняться. Но мы ужасно веселились, что мы теперь лежим под елочкой!..

Или, например, мы всегда избегали дискуссий на религиозные темы. У нас в одном бараке были неверующие, православные, католичка, баптистки и пятидесятница. Согласитесь, если бы мы вляпались в богословские споры, то до религиозных войн осталось бы самое чуть. Поэтому у нас было такое неписаное правило — насчет чужой веры не спорить. Но мы всегда поздравляли католичку и баптисток с их Рождеством и Пасхой, а они нас — с нашими.

В общем, если мы хотели хорошую атмосферу, заниматься этим надо было неустанно. И, с другой стороны, как бы мы друг друга ни достали, а вот сейчас черный ворон прилетит и кого-то из нас утащит в карцер… Мы это понимали и старались беречь друг друга. А характеры… Ну, бывало всякое, но, по счастью, далеко не заходило.

Человек в сандаликах

— Вы почти сразу, как вас освободили, выехали в Лондон? Из карцеров — в активную жизнь?

— Да, меня же нужно было лечить после лагеря, начиная с операций на челюстях… не буду перечислять все мои травмы и проблемы. Мне, конечно, был тяжел этот перепрыг из одиночки в свет Божий, где со мной хотели поговорить, пообщаться, взять интервью. И ведь мы-то всего на несколько месяцев ехали к друзьям, а оказалось – на десять лет.

— Лондон после Мордовии поразил?

— Да, в чем-то для нас эта лондонская свобода была совершенно крышесносная. Я помню, мы с Игорем опоздали на поезд, потому что дети заигрались с ксероксом на вокзале Виктория. Бросаешь двадцать пенсов и делаешь ксерокопию. И это после того, что в СССР за ксерокопию для самиздата можно было дорого поплатиться.

Или, знаете, одно из ярких первых впечатлений — буквально на следующий день после того, как мы прилетели и остановились у моей подруги Аленки Кожевниковой[3], ее сын повез нас показывать Лондон. И вот выезжаем мы на Оксфорд-стрит, и я вижу пожилую даму в таких кудрявых сединах, в розовых лосинах, фиолетовой курточке и с наушниками. И я думаю: «О! А я еще боялась, что что-то тут не то надену…» Дело в том, что в Лондон я выезжала в мужской куртке с плеча Игорева друга, на воле у меня не было никакой одежды. Меня же неожиданно отпустили, старую одежду всю раздали — традиция такая, и вернулась я только в своем сером зэковском костюме, а через два дня после приезда в Лондон мне на прием к Маргарет Тэтчер[4] идти – пригласили…

— Одним их первых людей, с кем вы встретились в Лондоне, был митрополит Антоний Сурожский…

— Да, Аленка нас к нему повезла буквально на следующий день, как мы приехали. Когда мы пришли к владыке, он в сандаликах и подряснике мыл пол в храме. Я про него до этого никогда не слышала, но очень хотела причаститься, я же не причащалась несколько лет. Знаете, когда лежишь в карцере и уже встать не можешь, и сознание начинает уплывать, вот тут очень хорошо начинаешь понимать, зачем нужны исповедь и причастие.

Еще у меня был нательный крест, который я пронесла с собой все заключение. Крест был неосвященный, и я хотела, чтобы владыка его освятил. Этот крест Игорь вырезал из моржового бивня еще до того, как меня посадили. Вообще с советских заключенных снимали кресты под предлогом того, что это металлические предметы. А этот — костяной. И удивительно, но при личных обысках, которых я прошла Бог знает сколько, его как будто не замечали. Только трижды за все время моего заключения мне сказали, чтобы я этот крест сняла, что я, естественно, сделать отказалась, на что все три раза мне заявляли: «Ну, сейчас мы наряд вызовем и силой снимем». Тут я говорила, что «сила, конечно, на вашей стороне, но я даже не скажу вам, что будет вслед за этим. Вам лично это надо? Пойдите, скажите начальству. Пусть оно распоряжается, срывать с меня этот крест или нет». И знаете, все три раза они уходили и не возвращались. Так я с крестом из зоны и вышла.

Так вот, когда мы пришли, я попросила владыку этот крест освятить. Он, взяв крест, ушел с ним в алтарь, потом вышел и говорит: «Этот крест освящать не нужно. Он уже освящен. Поверьте, я могу отличить освященный крест от неосвященного». И только потом до меня дошло, почему он так сказал. Дело в том, что нашаполитзона стояла на месте заключения, а потом и расстрела монахинь Темниковского монастыря. Они мученицы. А я жила, молилась на этом месте четыре с лишним года. В словах владыки сомневаться нечего, он сказал, что освящен, значит, освящен. А кто его освятил? Мужчины, священники, в нашу зону не заходили. Значит, вот эти монахини наши, расстрелянные, по праву святых и освятили мой крестик.

В общем, стали мы ходить под крылышко к владыке, так все десять лет и ходили, он и детей наших крестил. Он очень ласков к нам с Игорем был, но беседовали мы с ним лично мало. Вообще у владыки было удивительное качество, которое меня всегда поражало, — при нем вообще разговаривать не хотелось. Вот приходишь, думаешь задать вопрос, под благословение не успела подойти — уже все ясно. У меня в его присутствии возникало глубокое ощущение, что мне ему сказать нечего. Он и так все знает.

Погремушки

— У вас не было после освобождения такой реакции «назад»? Когда становится задним числом жутко от того, что происходило?

— Ну, на это сны есть. Лет десять мне потом зона снилась. А так я до сих пор не могу пройти мимо хорошего одеяла. Я после освобождения их покупала и покупала. Однажды они все пригодились – когда к нам в наш лондонский домик приехали в гости 27 человек — детей и учителей из харьковской гимназии.

— У вас есть фраза про «лютую бессонницу зарубежья». Почему лютая бессонница, если все уже было позади, вы попали в нормальную жизнь?

— Понимаете, меня из политических освободили первую. Оказывается, Рональд Рейган[5] был моим читателем. Я-то, конечно, понятия не имела, что мои стихи, которых я в зоне три сборника написала и смогла нелегально передать на волю, перевели на английский и издали. Одесситы, которые жили в США, услышали, что я сижу, подняли шум. Рейгану передал мою книжку Фима Котляр, с которым мы вместе учились в Одессе. Уж как он это организовал, это другая история. А Рейган — он такой традиционный мужик был, он не любил, когда баб и детей обижают, а на фотографии в книжке мне было лет двадцать — ну, то ли баба, то ли дите. Перевод хороший был, он прочитал и проникся: «За что ее посадили-то? За стихи?..»

И так получилось, что при встрече с Горбачевым Рейган ему сказал, мол, есть такая Ирина Ратушинская, сидит в лагере… В общем, после этого меня освободили. А все остальные-то еще сидели. Анатолий Марченко[6], например, умер в карцере через три недели после моего освобождения. И вот скажите, каково мне было спать, когда я знаю, что есть люди, которые не готовы отказаться от своих убеждений и из-за этого мучаются? Поэтому моей присягой было — не успокаиваться, пока последний политзэк Советского Союза не будет освобожден. Что я могла сделать? Поскольку так получилось, что со мной в то время носились — знаменитость, книжки издает, то да се, — ко мне было общественное внимание, и я его использовала, как могла. Например, ставила условие, что даю интервью, только если в текст будет вставлено хотя бы два имени политзэков. И просила, чтобы все читатели этого интервью прислали на имя этого заключенного, например, рождественскую открытку. Эти открытки не читали, их считали. Заключенный ни одной этой открытки, конечно, не получал, но если их придет десять тысяч, человека, скорее всего, не убьют и не дадут умереть в карцере, а возможно, даже выпустят, чтобы не было скандала.

Так вот эта бессонница у меня пять лет примерно была и пропала мгновенно, когда был освобожден последний советский политзэк. Это было, по-моему, в конце 1991 года. Я как раз была на сносях, скоро было рожать… И с этого момента я стала активно сворачивать свою мирскую славу, которая мне порядком надоела.

— Надоела? Многие к ней рвутся всю жизнь…

— У каждого свои погремушки. Я этого не просила и не искала.

— А с тех пор вы ни политикой, ни правозащитной деятельностью не занимаетесь?

— А я и не занималась политикой никогда. Я сроду не была членом никакой политической организации. Я просто писала стихи. И сейчас продолжаю это делать. А что касается петиций в защиту конкретных людей – то и сейчас некоторые подписываю. Только сейчас это не считается преступлением, и моя подпись обычно – одна из тысяч.

— «Серый — цвет надежды» перевели на несколько языков, издали в 18 странах — но не в России…

— Да, «Серый…» ни разу не был издан в России. Не могу знать, почему. Но в интернете эта книга свободно есть, так что свой долг перед читателями я выполнила.

А что касается того, чтобы без сожаления расстаться с публичной жизнью, достаточно пережить один прекрасный день в Париже, когда у тебя день рождения и хочется чашечку кофе, а вместо этого — презентация книги и одиннадцать интервью в один день, причем три из них — телевизионные. Ты только успеваешь нос напудрить… А надо еще как минимум иметь достаточно терпения, потому что корреспондент может задать любой вопрос. И вот когда на десятом интервью умная дама спрашивает: «А как же вы выдерживали без секса? У вас, наверное, была там в политзоне лесбийская любовь?» — я произношу мысленно свои любимые слова: «Диагностика. Разозлилась. Стоп», — и мне уже не хочется вцепляться ей в глотку, и я уже спокойно говорю: «Нет, знаете, у нас это не принято». Главное, мне надо проверить, правильно ли она записала имена заключенных, которые еще сидят.

В общем, публичная жизнь — это каторжная работа!

— А когда вы вернулись в Россию, вас здесь уже не публиковали?

— Да, когда я возвращалась, я знала, что меня не будут издавать. Потому что тут я уже не угодила либералам. Мне с ними не по пути было, это я еще на Западе поняла. Я не разделяю коммунистических идей, но говорить, что русские — не тот народ, извините, я тоже не буду никогда.

— А вам предлагали так говорить?

— Да. Не сразу, конечно. Лобовое предложение было году в 1989 в Америке, я туда ездила на презентацию своей книги. «Рэндом Хаус», самый в то время большой издательский дом в США, издавал мою книжку. И директор «Рэндом Хаус» господин Бернштайн говорит: «Ирина, ваша книжка может стать бестселлером, и это от нас зависит, и я надеюсь, что вы тоже пойдете нам навстречу. Мы хотим поручить вам открыть «Хелсинкивотчинг групп» в Англии. Будете у нас профессиональной правозащитницей, это большие деньги».

А «Хелсинкивотчинг групп» — это те правозащитники, которые потом будут игнорировать бомбежку сербов и очень страдать, если посадили какого-то своего человека. Это группа, которая действует по двойным стандартам. В общем, то, чего они от меня хотели, мне не понравилось, и я отказалась. В результате мою книжку оставили на складах и несколько месяцев не пускали в магазины. Ну, мы с Игорем посмеялись по этому поводу…

Интернет – наш родной самиздат

— А сейчас не хочется вернуться в публичную жизнь? Как писателю, например?

— Знаете, я не проявляю собственной инициативы, но и не отказываю никому. Позвали в Ташкент или Минск почитать стихи — я поехала. Нашлось издательство, которое захотело издать восемь сборников моих стихов, — ну, взяли и издали.

— А если бы не нашлось?..

— Так интернет же есть. Интернет — это наш родной самиздат. А вообще еще Пушкин говорил, что поэт не должен таскать свою шпагу по издательствам. Суета это.

— Ну, Пушкину хорошо было так говорить…

— А мне тоже неплохо. Я еще и физик, между прочим, у меня профессия есть. Репетитор я вот такой! Мои все поступали.

— Я так понимаю, умение писать вас спасло, когда вы вернулись в Россию?

— Ну да. Мы когда вернулись в 1998 году, как раз грохнул дефолт. Все фирмы, которые приглашали Игоря на работу — а он инженер-конструктор, — разорились. Первую работу нашла я — писать сценарии для сериалов.

— А вам не было обидно, что вы на Западе издавались в 18 странах, а на родине ерундой вынуждены заниматься?..

— А позвольте мне быть нескромной. Это не шедевры, но это неплохие работы. Я не халтурила, каждая серия — это мини-пьеса. Да, я ложилась костьми, но в результате ни за одну из серий, которые я написала, мне не стыдно.

Вообще я бы и полы мыла, если бы мне платили достаточно для того, чтобы поднять сыновей на ноги. Не впервой нам коней на скаку останавливать. Главное — добросовестно остановить коня, аккуратненько войти в горящую избу, все вынести и благополучно выйти.

Правда, я устала. И когда Игорь стал неплохо зарабатывать, чтобы нас, четверых, кормить, я перестала писать сценарии. У меня был период, когда многолетнее перенапряжение сказалось, и мне довольно долго ничего не хотелось, только спать. Идеи не шли, рифмы не шли. Ну, я просто пересидела этот период, расписывая камешки… Сейчас парни на ногах, и я наконец снова принадлежу себе и мужу.

А вообще принцип «ни дня без строчки» — это не для меня. Я давно поняла, что если пытаться писать значимые вещи каждый день, то значимых вещей все равно будет столько, сколько ты способен родить, просто они будут тонуть в потоке посредственности. А стих, который должен лечь на бумагу, ляжет на нее. Никуда он не денется.

Бог в «одиночках»

— Можно еще к лагерю вернуться? Вот вы вспоминали в книге, как читали с Татьяной Великановой Экклезиаста. Вам в политзоне Библию разрешали иметь?

— Можно еще к лагерю вернуться? Вот вы вспоминали в книге, как читали с Татьяной Великановой Экклезиаста. Вам в политзоне Библию разрешали иметь?

— Да, у нас там была Библия, мы за нее держались. С этой Библией вообще была удивительная история. Вокруг нее был грандиознейший скандал еще до моего приезда в зону. Вообще официально Библия не запрещена была советским гражданам, если она была издана Московской патриархией. Изымали на обысках Библии зарубежных издательств. Конечно, изымали и патриархийные Библии нещадно, однако во времена среднего Брежнева совершенно официально заключенный имел право держать при себе пять любых книг. И вот какая-то из заключенных монашек имела патриархийную Библию. Потом она, уходя, оставила ее, и так эту Библию передавали друг другу. К тому моменту, когда на Библию решили наложить лапу, ее хранительницей была Таня Осипова, тогда неверующая. Таню отправили в ПКТ, и она взяла эту Библию с собой. А к ней пришли – и отобрали. «Не положено». И тогда неверующая Таня Осипова объявила сухую голодовку. Это когда человек не только не ест, но и не пьет. Я такого ни разу не пробовала, а Таня вот объявила. А после четырех суток такой голодовки начинаются необратимые изменения. Таня и заработала тогда себе проблемы с почками. И тогда в этом ПКТ, где Таня так мучительно голодала, произошел бунт. Взбунтовались обычные зэчки, бытовички… Там же огромный коридор и камеры, камеры, камеры. И все слышно и известно, что где происходит. И вот все эти дамы объявили забастовку, пока Тане не вернут Библию. И так Таня Осипова, которая считала себя неверующей, уже лежащая с привязанными капельницами, отвоевала для нас Библию. Она умирала уже, когда пришел начальник лагеря, тихо положил Библию на тумбочку рядом с ней и ушел. После этого она начала пить, а потом и есть — и, слава Богу, выжила. Потом, через несколько лет, уже на свободе, она стала православной. Больше эту Библию у нас никто не отнимал. Не смели.

— А правда ли, что, когда вы сидели, в вашу поддержку в Лондоне голодал англиканский священник?

— Да, Дик Роджерс. Там была такая ситуация — я была вынуждена объявить голодовку, потому что Наташу Лазареву больную сунули в карцер. И про ту голодовку стало известно на свободе. Довольно быстро через общих знакомых это дошло до Лондона, и Дик Роджерс, англиканский священник, попросил, чтобы ему построили железную клетку прямо в англиканском соборе, и публично голодал в ней 15 суток. К тому же он заявил, что если мне дадут следующие 15 суток, то и он продолжит. Газеты всего мира взорвались. Благодаря этому Наташу, которая уже доходила, из карцера без сознания перевели в больницу. Так что Дик спас и ее, и меня. Честно проголодал 15 суток за други своя. Мы потом с ним виделись. Он даже надеялся, что я в англиканство перейду. Но тут мы друг друга не вполне поняли…

— А вот когда вы бессрочные голодовки объявляли… Есть же такая вещь, как страх смерти. Он что, в таких ситуациях вообще не работает?

— Знаете, мне повезло. Психологический страх смерти у меня всегда был легко управляемый — такая конституция психики. Поскольку я была близка к смерти несколько раз, могу сказать, что когда уже еле-еле стучит сердце, психологического страха нет. Понимаешь, что лучше бы сегодня уйти, чем завтра, потому что тебе уже очень мучительно. Уже умом, душой, духом чувствуешь: «Ну, все». И вот тогда – у меня несколько раз такое было – вдруг подымается страх биологический. Начинает бунтовать тело, тело не хочет умирать. Это очень резкая волна страха, на грани паники. И ее надо очень твердо и сразу душить. Это возможно. В общем, мы все будем помирать, и мы должны знать об этом — будет этот взрыв биологической паники тела. И нужно постараться взять себя в руки, успокоиться. Молитвой лучше всего. Я читала «Богородице Дево, радуйся».

— Я так понимаю, что в вашейполитзоне именно за веру никто не сидел, но люди были верующие и в вере крепкие…

— Да, например, с пани Ядвигой была потрясающая история. Она католичка, и ей в письмах присылали облатки (католики облатками причащаются). Такую облатку она хранила, чтобы на Пасху причаститься. А тут как раз был какой-то идеологический обыск. Меня не было в это время в зоне, я, по своему обыкновению, была в карцере, мне потом дамы наши рассказывали. Так вот, ворвались эти красавцы, и наши почувствовали, что будет какая-то серьезная беда, потому что они перед особо свирепыми обысками всегда напивались — иначе не могли этого делать. И вот они эту облатку пани Ядвиги нашли, кинули на пол и топтали сапогами. Такой был антирелигиозный погром. В общем, возвращаюсь я из карцера, а мне говорят: «А пани Ядвига теперь молчит. И собирается молчать год». Оказывается, после этого случая она сказала, что берет на себя покаяние, поскольку слаба и стара и не смогла воспрепятствовать надругательству над святыней. И наша пани Ядвига, весьма любившая поболтать и всех поучить жизни, выдержала год молчания! Уж про кого-кого, а про нее и представить такого невозможно было. Но выдержала! Вот какие были характеры.

— А был ли для вас в лагере какой-то ценный опыт, который был только там и больше не повторялся?

— Знаете, таких снов, как там, особенно во время голодовки, мне больше никогда не снилось. Какую музыку я слышала!.. А если серьезно, наверное, вот что очень важно. Многие знают, что есть такие периоды, которые богословы называют богооставленностью. Вот когда молишься, а обратной связи не чувствуешь, как в песок. Знаете, в зоне такого не бывает. Там Божья рука все время на плече. Там ты и в одиночке в одиночестве не будешь. Уж я по тем одиночкам насиделась! Я знаю, что говорю. Это даровано! Бог там все время рядом.

Я вообще Библию в первый раз прочитала в 23 года — мне дали ее на неделю. И меня тогда совершенно потрясло, как в истории про Иова тот требовал у Бога отчет, по каким причинам все это с ним произошло. И вот с ним, который на грани смерти, которому говорят: «Да похули уже Бога и умри, наконец!» — Бог начинает говорить. И что Бог ему говорит? Он рассказывает Иову про бегемота. Там целая ода бегемоту из уст Бога. Бог рядом с умирающим, полуживым, истерзанным Иовом рассказывает ему про бегемота!.. И вот я с тех пор, когда мне очень-очень плохо — а у меня бывали такие ситуации, когда вообще не знаешь, что дальше, и будет ли какое-то дальше, когда уже и молиться нет сил, — я говорю: «Господи, побудь со мной рядом. Просто побудь рядом. И расскажи мне про бегемота…»

[1] Андропов Ю.В. (1914-1984) – председатель КГБ в 1967-1982 годах, с 1982-го по 1984-й – генеральный секретарь ЦК КПСС.

[2] Помещение камерного типа, что-то среднее между карцером и зоной.

[3] Алена Кожевникова в 80-е годы вместе с митрополитом Антонием Сурожским вела на радио «Свобода» передачу «Не хлебом единым».

[4] Маргарет Тэтчер – премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах.

[5] Рональд Рейган – президент США в 1981-1989 годах.

[6] Марченко Анатолий Тихонович (1938-1986) — писатель, диссидент, советский политзаключенный. В 1967 году написал книгу о советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х «Мои показания». Был многократно осужден за правозащитную деятельность, отбывал наказание в тюрьмах и лагерях. В сентябре 1981 года осужден в шестой раз. 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. Держал голодовку 117 дней. Скончался 8 декабря 1986 года. Смерть Марченко имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и в зарубежной прессе. По одной из распространенных версий, его смерть и реакция на нее подтолкнули Михаила Горбачева начать процесс освобождения заключенных, осужденных по политическим статьям. В 1988 году Европейский парламент посмертно наградил Анатолия Марченко премией им. А. Сахарова.

Интервью Марины Нефедовой с Ириной Ратушинской для книги «Миряне – кто они» (М.: «Никея», 2016)