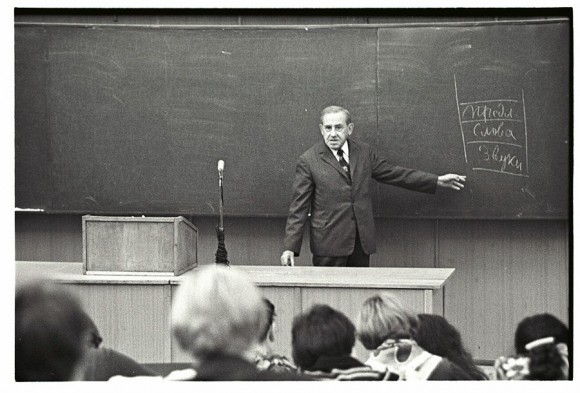

Приехав на журфак в назначенное время, я встретилась с Григорием Прутцковым не на кафедре зарубежной журналистики (как договаривались), а «у Ломоносова», где его пришлось подождать. Его пара закончилась уже минут пятнадцать назад, но толпа студентов вокруг него не уменьшалась.

— Григорий Владимирович, а я посмотрела те книги, которые вы советовали…

— А можно мы начнем репетировать на неделе?

— Хочу спросить, вчера смотрела программу, и там сюжет о Египте…

Начинается следующая пара, и только тогда студенты отпускают любимого лектора.

Григорий Прутцков

Доцент факультета журналистики МГУ

Главный редактор студенческой православной газеты МГУ «Татьянин день» в 2000–2003 гг.

Чему не учат на журфаке

— Григорий Владимирович, нередки нарекания: выпускники журфака не умеют того и этого. А чему, на самом деле, не учат на журфаке?

— Григорий Владимирович, нередки нарекания: выпускники журфака не умеют того и этого. А чему, на самом деле, не учат на журфаке?

— Факультет журналистики дает направление, толчок, подзатыльник, если хотите. Если ты не умеешь писать и не хочешь писать, то тебя не научат этому. Могут посмотреть твои тексты, указать на ошибки, но озарения не произойдет. Поэтому сюда нужно идти и учиться, только есть если какая-то предрасположенность к журналистике.

Журфак дает хорошее гуманитарное образование, широкое знание литературы, истории, других социальных дисциплин. А студент уже сам выбирает как себя вести. Значительная часть выпускников, кстати, журналистами не становится: они работают с иностранными языками, переводчики, редакторы… да каких только нет профессий: от членов правительства до известных священников, известных бизнесменов и даже известных бандитов.

— И все же в СМИ журфаку достается…

— Конечно — выпускники всегда будут следить за тем, что происходит в Alma Mater и писать об этом! Если бы Президент приехал на факультет почвоведения, например, — об этом бы никто не узнал. А приехал на журфак — полстраны об этом говорило целую неделю. Вот представляете: убили Каддафи в тот день визита Президента на журфак – про него столько не говорили, сколько про визит Медведева.

— Вы учились на сломе эпох…

— Я закончил журфак в 1993 году: поступил в 1987-м, потом ушел в армию, потом вернулся, у меня еще герб СССР на дипломе. Был один семестр «Истории КПСС», а другой семестр политологии, один семестр научного атеизма, а другой семестр истории религий, и так далее. В результате я философию очень сложно воспринимаю: сначала мне преподавали истмат-диамат, а потом стали истории философии учить.

Иногда даже преподаватели приходили и говорили: «Моего предмета не существует». Однажды пришел преподаватель дисциплины «Анализ экономики советской промышленности» и сказал, что у нас никакой экономики нет. Был 1990-й год, социализм лежал в руинах, и мы обсуждали происходящие события с точки зрения экономических, политических проблем, а потом всем зачет поставили автоматом. И в это же время на политэкономии социализма блаженная старушка-коммунистка с жаром доказывала, что социализм не исчерпал свои резервы, что за ним будущее, а в Бельгии издали собрание сочинений Маркса.

Между строк советских газет

— Ведь и в журналистике произошел абсолютный перелом? От советской печати к современной…

— Я бы не стал такие крайние выводы делать.

Да, советский читатель в течение семидесяти лет имел только одну точку зрения в журналистике — из одного источника. Но при этом люди все понимали и жили в двух реальностях. Одна реальность — это то, что нужно было говорить на работе, в официальной обстановке, общаясь с детьми, чтобы те случайно не настучали в рассказах одноклассникам. А другая — то, что люди реально понимали и чувствовали.

— Отличались реальности?

— Конечно. В поздние брежневские годы за кухонное инакомыслие уже не сажали, но люди понимали, что на собрании нужно одним языком говорить, а дома можно над этим посмеяться, поглумиться, даже в кругу тех, кто сидел на собрании.

А реальность какая была? Даже в газете «Правда» между строк можно было прочесть очень много всего интересного.

— Например?

— Американские кремленологи по фотографии того, как члены политбюро выходят на демонстрацию: где стоят, в какой последовательности, — понимали, чьи позиции пошатнулись, чьи позиции поднялись, и так далее.

А когда рухнуло все — я очень хорошо помню это время — это были 1987–88 годы, когда в советских киосках появились западные газеты.

До этого у нас можно было купить любую коммунистическую газету мира — у меня была даже коллекция болгарских, польских, венгерских газет, газета английских коммунистов «Morning star» — это был образец, я о ней рассказываю студентам на занятиях. Это газета, тираж которой полностью оплачивался Советским Союзом, печатался на деньги КПСС, и Советский Союз покупал 80% этого тиража и распространял ее по всем киоскам. Я помню, что видел ее не только в Москве, но и в Норильске, в Петропавловске-Камчатском, – то есть там, где ни одного потенциального читателя, скорее всего, не было. В школах заставляли по этой газете готовиться к английскому. Видимо, поэтому у нас в стране английский никто не знал и не любил при советской власти.

А в школе, где я учился, была газета «Moscow News», которая отличалась тогда темами и проблематикой. Нас многие презирали за то, что мы не по коммунистической газете английский учили.

Реального альтернативного взгляда у советского читателя за семьдесят лет не было. Я не беру в расчет радио «Голос Америки» или радио «Свобода», которые глушились. На рубеже 1988 года западные СМИ стали официально продаваться в советских киосках. «The Times» стоила рубль. «Правда» — 5 копеек, «Комсомольская правда» — 4 копейки, «Пионерская правда» — 1 копейку.

Мы с однокурсниками впятером скидывались, и шли после занятий в гостиницу «Россия», где в киоске продавалась газета «The Times». По кругу читали. Это было ощущение ни с чем несравнимое — ты получал альтернативную информацию. Год назад за это могли из комсомола исключить — а теперь совершенно легально появилась возможность читать западную прессу.

Только родились «Коммерсант», «Независимая газета», а «Комсомольская правда», «Известия» стали совершенно другими газетами. Перестали глушить западные радиостанции. Выходила необыкновенно интересная газета «Гласность», которая публиковала документы из истории сталинского периода — было потрясающе интересно.

Как солдат Пруцков понял, что журналистика – это власть

— Началась Ваша работа как журналиста в армии, правильно?

— Началась Ваша работа как журналиста в армии, правильно?

— Да, я ушел в армию после первого курса университета (тогда отсрочек не было), и меня в армии очень потянуло к журналистике. Однажды я встретил майора из редакции окружной газеты «На страже Родины» и сказал о своем желании: он прямо за меня ухватился руками, потому что оказалось, что у него была разнарядка, что какой-то процент текстов должны писать солдаты. Приходилось им писать самим и подписывались выдуманными фамилиями солдат.

Я стал писать два-три раза в месяц. Это мне хорошо было и с материальной точки зрения (я получал 7 рублей как солдат, затем как сержант — 12, а тут гонорар был 20–25 рублей), я всегда был при деньгах. Я всегда покупал торт сослуживцам, чтобы все было в порядке, а меня побаивались: вдруг напишу про них что-нибудь!

Именно в армии я понял, что журналист — это власть. Хотя я был солдат, бесправный человек, а главный редактор — полковник. Но военного журналиста в погонах не боятся, потому что он ничего ненужного не напишет — не пропустят.

— А как Вы поняли, что журналистика — это власть?

— Однажды мне как-то нужно было пойти в увольнение. В субботу пошел к командиру взвода:

— Товарищ старший прапорщик, разрешите пойти в увольнение.

— Прутцков, да ты что? Хватит ходить в увольнения, ты больше всех ходил — теперь тебе наряд на туалет. Марш готовиться.

Я так расстроился, сижу, готовлюсь к наряду на туалет и думаю — все, все выходные драить очко. Я не боялся труда, я просто рассчитывал на другое. И думал: как же мне в увольнение пойти, что же делать? Его же не отменишь. И тут я понял. Через полчаса подхожу и говорю:

— Товарищ старший прапорщик, к наряду готов.

— Молодец, Прутцков. Ремень начистил?

— Так точно!

— Сапоги?

— Так точно! Товарищ старший прапорщик, Вы тоже заступаете в наряд, и я хочу у Вас во время наряда взять интервью. Газета «На страже Родины» поручила написать такую статью: «Как перестройка в армии отражается на прапорщиках?» И я решил сделать Вас героем своего материала.

Задания у меня такого не было, конечно, я сам темы предлагал и их публиковали: им все было важно, что исходит от солдата. И я вполне мог это написать. Командир взвода так испугался, сказал, чтобы я ни в коем случае ничего не писал.

— Я человек маленький, что-нибудь не так скажу — меня потом сживет со света комбат — ни в коем случае. Слушай, Прутцков, ты вообще много работаешь, много пишешь. Сходи-ка ты в увольнение, зачем тебе этот наряд? Вот тебе увольняшка, я тебе еще чистую дам — ты сам себе напиши, когда тебе нужно будет пойти. Зачем тебе эта статья? Не пиши про меня.

Тут я понял, что журналистика — это власть.

Второй похожий случай меня в этом понимании укрепил. После армии я проходил практику в военной прессе — мне там очень понравилось. Там человек в погонах не представляет опасности, а штатский человек – это очень страшный человек, можно было какие-то темы поднимать, которые человек в погонах в силу субординации поднимать не мог. Я работал в Мурманске, в региональной газете рыбаков «Рыбный Мурман», и одновременно там писал для газеты «На страже Родины», как внештатный корреспондент.

Один знакомый служил в мурманской тундре — до него было два часа на электричке и потом еще два часа пешком идти. Я решил в воскресенье его навестить, купил ему гостинцев, шел, вышел в семь часов утра, часам к двенадцати был на месте, и вот на КПП говорю:

— Мне такого–то, пожалуйста, позовите.

— Он в карауле.

— А когда освободится?

— Завтра утром.

— Я из Мурманска приехал….

— Никак.

— Позвоните дежурному по части, скажите, что из Мурманска приехал навестить.

Солдат звонит дежурному по части, слышу мат в трубке, смысл которого в том, чтобы я обратно уехал в Мурманск и приехал, когда он будет вне караула. Я, конечно, могу оставить ему сумку с едой, но я полдня на это потерял и еще полдня потеряю. Тогда я говорю этому парню:

— Скажи, а у вас были в части случаи, связанные с нарушением воинской дисциплины?

— Да, говорит, на прошлой неделе трех солдат в дисбат отправили за пьянку, за воровство…

— Прекрасно!

Достаю удостоверение корреспондента, показываю.

— Скажи, что приехал из Ленинграда корреспондент и будет писать про то безобразие, которое у вас в части произошло.

Через пять минут дежурный по части, который высказывался крепкими словами, стоял передо мной по стойке смирно и делал рапорт. Я решил свою роль играть до конца. Он мне стал показывать, как у них там хорошо в части. Я говорю: «А где у вас командир части?» Он отвечает: «Вы знаете, выходной, он на рыбалку поехал. Но сейчас вызовем его, раз журналист приехал про нас писать». Через час уже командир части стоял передо мной — все командование было поднято по тревоге. Все меня ублажали, всё показывали. Потом меня командир части отозвал в стороночку, приобнял и говорит:

— Вы уж там не зубоскальте особенно в Ленинграде, всякое ведь бывает. Может у вас просьбы какие-то есть?

— Есть вот задание еще — навестить одного бойца. А он в карауле.

Через пять минут этот парень стоял снятый с караула, командир части в своем кабинете нам чай подавал, и парень вообще не мог понять, что там происходит. Его тут же через неделю повысили, он стал шофером командира части, раз в два дня в Мурманск ездил — доброупотребил своим положением в личных целях.

Редакция в подвале

— Три года Вы посвятили религиозной журналистике…

— Она началась с «Татьяниного дня». Это был мой первый осознанный опыт, хотя я до этого уже работал на факультете церковной журналистики в Российском православном университете.

В «Татьянин день» я пришел при первом редакторе Владиславе Томачинском, потом был при Алексее Сагане, а потом, на каком-то этапе, отец Максим Козлов меня назначил кризисным редактором.

«Татьянин день» печатался раньше в типографии Троице-Сергиевой Лавры, а потом Лавра отказалась нас бесплатно печатать. Каждый номер был как последний, мы собирали средства по крупицам, были какие-то разовые спонсоры, иногда просто с неба деньги падали. Я был почти три года главным редактором, и при мне у нас менялось три редакции.

— Что такое редакционные будни «Татьянина дня» начала 2000-х?

— Редакция у нас располагалась в подвале. На входе нужно было два раза очень низко наклонить голову, те, кто не знал, очень сильно расшибали голову. Мы это воспринимали как необходимость поклониться… вот входишь в храм — перекрестишься, входишь в редакцию — кланяешься.

В подвале не было окон. Мы шутили, что окна редакции выходят на Кремль: если бы они точно были, то они бы выходили на Кремль. Прямо под редакцией шло метро, мы вздрагивали от каждого проходившего поезда. А рядом сделали сливной колодец из баптистерия, и очень часто было слышно, как вода сливается, так «Шшш…», таинственно, открываешь там дверь — а там озеро из святой воды.

Купаться, конечно, там никто не дерзал, но… место было очень необычное. «Из глубины воззвах к Тебе», так я называл про себя помещение редакции.

— Для кого Вы делали «Татьянин день»?

— У нас все время был поиск идентичности — для кого мы пишем? Для студента — хорошо. Для какого? Для воцерковленного, для невоцерковленного? Кто наша публика?

У меня была идея воцерковлять студентов через «Татьянин день» — хотя бы сотрудников редакции. Я отлавливал человека на журфаке, вовлекал в работу «Татьяниного дня», стремясь, чтобы он не просто опубликовался, но и воцерковился.

Православный журналист – за зарплату или во Славу Божию?

— А в целом был кадровый кризис — это обычная история для православной журналистики…

— Или ты профессионал, или православный человек…

Тогда считалось модным, что православным надо мало платить, это считалось обязательным, непременным условием.

Позвонил мне настоятель одного храма, просил найти редактора газеты. Я спрашиваю, какие расценки. «Если во Славу Божью не согласится, то поговорим там, заплатим что-нибудь, посмотрим». А когда я нашел редактора и тот спросил о зарплате — «Что это такое, как Вам не стыдно, о чем Вы говорите».

Отец Владимир Вигилянский на это мне сказал, что православным, наоборот, даже надо больше платить за то, что они православные.

Мы в редакции старались платить гонорары, хотя у нас все общем-то на пожертвованиях было. У нас были гонорары на уровне «Аргументов и Фактов». Естественно, мы не всем платили. Мы собрали хороших авторов, которые действительно украсили редакцию, статьи которых было интересно читать не только студентам, материалов которых ждали. Вот нам это, несомненно, удалось.

«Татьянин день»: успехи и ошибки

— А был интерес у студентов к работе?

— Однажды мы организовывали в первом гуманитарном корпусе МГУ встречу с читателями — пришло восемь человек, хотя мы анонсировали, как могли.

Для меня это был важный момент, который означал, что мы не так что-то делаем. Зовем людей, а приходит восемь человек — значит…

— Ваш самый памятный материал?

— У меня была история с собственным материалом в рубрике «Пути-дороги». Один мой студент позвал меня в свой родной город – Саров. А Саров и сейчас закрытый город, а в то время еще театр был в храме Серафима Саровского, и никому в голову прийти не могло, что храм когда-нибудь восстановят и откроют.

Надо было брать билет до ближайшей легальной станции, потом входит проводник спрашивает: «Вы до города?», надо было отвечать: «До города».

Мало машин. Ни одного бомжа. Есть, говорят, у нас один нищий, это достопримечательность. Практически не закрывают двери, когда выходят к соседям.

— Когда у издания есть и главный редактор, и руководитель — священник — неминуемы разногласия.

— Отец Максим всегда был «духовной цензурой». Его цензура была очень полезна, хотя порой она казалась нам обременительной.

Помню, однажды отец Максим попросил, чтобы мы какую-нибудь проповедь вставили в номер к Татьянину дню. Мы стали смотреть, какие проповеди есть, нашли проповедь петербургского священника, очень легшую нам на сердце. И мы ее сверстали уже, дали отцу Максиму, и он вдруг такой приходит к нам и говорит: «Да, что вы, как вы так можете?..» Оказалось, автор этой проповеди – раскольник из раскольников, а мы как-то даже на фамилию не посмотрели: мол, проповедь и проповедь!

В другой раз мы написали материал про его духовного отца к годовщине смерти. И вдруг отец Максим приходит к нам: «Что вы написали?..» И смотрим, свёрстано: «Отец Александр был не только пастор…»

Как писать о Церкви?

— Если говорить о религиозной журналистике в целом, кого считаете самым важным автором?

— Среди светских журналистов — это, пожалуй, Максим Соколов. Он описывает снаружи, он не связан корпоративной этикой православного журналиста, что про батюшку нельзя плохо писать, про это нельзя ни в коем случае плохо писать, а про это можно только хорошо писать. И в то же время чувствуется его интерес, да и сам внешне он авторитетный.

Еще из светских журналистов мне интересен Дмитрий Быков. Вы помните его статью, которая наделала много шума. Его в чем только ни обвиняли… В этой статье есть два жестких момента, с которыми я не согласен. Критика Патриарха Кирилла как слабого руководителя Церкви, и указание на то, что Церковь крайне консервативна и не способна к переменам. А все остальное — да, очень жестко написано, но ведь это, по большому счёту, правда, если говорить, положа руку на сердце. Все не хотят или боятся в этом признаваться.

Мнение Быкова особенно интересно потому, что это человек, смотрящий на Церковь не изнутри, а снаружи. Ему во многом виднее недостатки. Может, статья написана не очень корректно, достаточно жестко, но в целом, как к нему ни относись, он проблемы ставит четко. Может, не так доброжелательно, как кому-то хотелось бы, но ставит.

— А может православный человек работать в желтой журналистике?

— Я скажу, что если идти в подобную прессу, надо очень глубокую веру иметь. Чтобы тебя не могло смутить оскудение любви, о котором мы говорили. То есть человек будет знать, что есть Христос, что есть фундамент, тот камень, на котором все это стоит, и все эти мелочи — это несерьезно по сравнению с тем, ради чего мы живем и к чему мы стремимся. Если у человека есть такое понимание — можно, если он еще сомневается — лучше не ходить.

— На Ваш взгляд, может ли православное издание критиковать те несовершенства в церковной жизни, которые его авторы подмечают?

— Священник наделен благодатью священства, поэтому мы не критикуем его как священника. Мы критикуем какие-то его качества, которые нас смущают. Здесь надо думать еще и о том, для кого мы пишем. Если это наша внутриправославная журналистика, которую вряд ли прочтет человек нецерковный, то надо писать, безусловно. Если же это издание нецерковное, то, пожалуй, писать не стоит, чтобы не смущать людей малоцерковных.

— И все же у людей «внешних» обычно больше вопросов к Церкви…

— Тогда я бы провел мониторинг аудитории, дал бы слово людям, попросил рассказать, что их, малоцерковных людей, волнует в православии, и устроил бы открытый диалог, круглый стол, ответы на вопросы и т. д. Взял бы таких священников, которые могут говорить, которые не клеймят позором направо и налево, — хороших собеседников, полемистов.

Православные интриги

— В чем Вы видите главную сложность в православной журналистике?

— Не в финансах и не в возможностях. В оскудении любви православных журналистов. Я с этим столкнулся, еще будучи редактором. Конечно, в любом коллективе есть зависть, ревность, но в православном коллективе почему-то это очень остро всегда проявляется: чаще, ярче, жестче, злее. Взаимоотношения духовника с редакцией часто протекают не в духе братской любви, а в духе хозяина и подчиненного, наемника.

— Раба.

— Да, именно. А казалось бы, православные должны наоборот себя вести — любить. А как это смущает тех людей, которые пришли со стороны посмотреть… Я знаю нескольких людей, у которых крыша от этого съехала.

— А что с ними случилось?

— Они очень хотели работать в православном издании. После этого они ушли очень далеко от православия. Я сейчас с ними общаюсь, но там просто совершенно делать нечего сейчас, бесполезно миссионерствовать.

Поэтому наша общая задача — всех православных журналистов, — как преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Начинать каждому с себя, других путей нет.

Новые информационные войны

— Григорий Владимирович, а в чем причина такого расхождения не в пользу православных?

— У нас произошел очень большой разрыв в традициях. И когда все началось, по сути, с нуля, в начале 1990-х годов, то никто не знал, что делать, каждый понимал в меру своих представлений, интеллектуального уровня и так далее. Денег можно было найти, люди, которые осуществляли проекты, говорили, что это все вполне реально. Здесь причина неуспеха, опять же, крылась в отсутствии любви и уважения друг к другу. Поэтому мне кажется, что если будут уважение и любовь, то появятся и очевидные успехи.

Интересно, что тот же «МК», который в 1990-е годы был просто образцом антиправославной журналистики, сейчас достаточно лоялен к Церкви. Хотя критические статьи появляются и там — Белковский не так давно жестко критиковал Патриарха и старца Илию. Но чего хотеть? Это авторская колонка Белковского, и понятно, что это позиционируется как его собственное мнение. А редакционный материал, который я читал, вполне лоялен, хотя и не до такой степени, конечно, как в газете «Труд», например.

Но по сравнению с тем, что было в девяностые годы, когда они епископа Тихона обвинили в том, что он «крышует» бандитов, и Патриарх Алексий даже в суд ему благословил обращаться, — прогресс налицо.

— Как Вы считаете, есть ли информационная война против Церкви?

— Ещё несколько месяцев назад мне казалось, что время таких войн прошло. Или, если они начинались, то локальные, возникая по каким-то конкретным поводам и утихая, когда повод проходил.

Из событий прошлого года — Пояс Богородицы. Ведь его называли чуть ли не веревкой, что вы, мол, «идете и поклоняетесь веревке, язычники». Тут тоже можно много говорить, можно соглашаться, не соглашаться, но необходимо признать, что публиковались откровенно неуважительные материалы. И это тоже, по сути, информационная война. Но Пояс увезли – и она вскоре затихла.

Теперь же информационная война против Церкви вспыхнула с новой силой: сначала из-за так называемого «панк-молебна» в храме Христа Спасителя, теперь – в связи с квартирой Патриарха.

Что тут можно сказать? Мы, к сожалению, забываем о важном: все эти скандалы не должны заслонять для христианина главного – Христа. Для нашей веры не должно быть важным: хулиганок, пришедших в чужой монастырь со своим уставом, отпустят и выплатят им компенсацию за моральный вред, или осудят на семь лет колонии строгого режима. Если бы даже выяснилось, что Патриарх не прав, для моей веры это не имело бы никакого значения.

А мы поддаёмся на эти уловки лукавого: вместо того, чтобы вечером уделить внимание родным, детям, помолиться, наконец, мы до глубокой ночи ругаемся друг с другом в социальных сетях, пишем злобные комментарии, выискиваем в своих рядах тайных врагов. И что думают о нас люди, далёкие от Церкви, увидев это? Вот, мол, какие неприятные люди эти православные. Так что в первую очередь, нам надо не метать стрелы в противников, а взыскательно посмотреть на самих себя.

Другое дело, что (и это тоже расхожее мнение) у нас власти, на мой взгляд, очень сильно поддерживают православие, и это выражается в том, что премьер с президентом при каждом удобном случае бывают в храмах, СМИ активно показывают, как они причащаются, молятся, награждают священников, епископов.

Атеистическая динамика

— Значит, не надо писать о церковно-государственных отношениях?

— Нет ничего плохого, что власть общается с представителями Церкви, но акцентировать внимание на этих моментах не стоит. Когда такой диалог слишком широко афишируется, это вызывает у людей, далеких от церковной жизни, отрицательную реакцию.

Я сужу по студентам. Допустим, лет 10–15 назад, в девяностые годы, практически не было студентов-атеистов, может, на курс по 1–2 человека. Сейчас таких больше. Но ещё больше тех, кто в Бога верит, а Церкви – не доверяет.

— Интересно, в чем причина такой атеистической динамики…

— Через разговоры с ними я знаю, что подавляющее большинство в детстве перекармливали православием. Их заставляли ходить в воскресную школу, выстаивать всю литургию и так далее. И когда они уже вошли в лета, они, естественно, послали всех своих родственников куда подальше.

Эти молодые люди жестко критикуют Церковь и, как правило, не абстрактно — «попы ездят на мерседесах» — а конкретно показывая проблемы, которые действительно существуют.

Мне стало интересно, откуда это знание. А у них знания изнутри были, вовсе не из СМИ почерпнутые, а из самой церковной жизни. Это тоже проблема нашего времени, когда людей перекармливают. Выросло уже целое поколение, для которого Церковь — это не какое-то откровение, а некий общественный институт.

Я не хочу никого осуждать — мол, их родители виноваты, но все-таки их ошибки происходили не от злой воли, а от отсутствия опыта. Вроде всегда считалось, что надо взрослым с детьми ходить в Церковь, а поскольку взрослые сами впервые пришли, они не знали, как вернуть разорванную не ими традицию в нормальное русло.

Однажды я случайно зашел на странички «В контакте» учеников одной известной православной гимназии. Это были люди, которые молились перед уроками, получали благословение, но, судя по их записям в «Вконтакте», вели такой неблагочестивый образ жизни, что это никак не ассоциировалось с их конфессиональной принадлежностью.

— А что в этой ситуации можно изменить, как показать, что Церковь и государство достаточно дистанцированы друг от друга?

— Было бы хорошо, если бы к власти пришел президент, который дистанцировался бы от православия, и от любой другой религии. Мне кажется, Церковь сразу станет выглядеть более авторитетно. Церковь не как Тело Христово, а как административный институт.

Все бы увидели, что она с чем-то не соглашается гораздо жестче, чем она сейчас это делает. Ведь за нашу эпоху, по-моему, всего два или три раза было, когда Патриарх Алексий выступил против монетизации льгот в 2005 году, и, по-моему, был один подобный случай с Патриархом Кириллом. Собственно, по большому счету, и всё. А если бы Церковь активно выступала оппонентом власти в вопросах защиты людей, и критики было бы гораздо меньше.

— Возвращаясь к росту атеизма среди молодежи, как Вы смотрите на православное образование в целом? Нужно оно?

— Я не против православного образования, но я за то, чтобы оно не только снаружи было, но и внутрь человека шло. А внутрь оно у нас очень плохо входит.

Я несколько лет руководил факультетом журналистики в Российском православном университете. Сначала поступали действительно увлеченные и искренние люди, а потом уже пошли все-все, кто балл недобрал в более престижных вузах. Помню, говорю им накануне Успения:

— Приходите завтра вечером в храм.

— А что, там субботник будет какой-то? А что, действительно какой-то праздник? Какой?

— Успения.

— А чьего Успения?

И ведь эти ребята тоже читали молитвы до занятия, после занятия, внешне соблюдали посты, слушали лекции по богословским дисциплинам, причём у хороших преподавателей, и т. д.

Какая польза душе от такого конфессионального образования? Сумма знаний, да, но душе гораздо больше повредишь, чем приобретешь пользы, мне кажется.

То же самое — воскресная школа, ведь надо человека увлечь, не просто дать сумму знаний, что сейчас делается, а сделать так, чтобы он горел изнутри. Таких надо преподавателей найти — чтобы сумели зажечь.

У меня нет рецепта, я просто ставлю проблему. Дети очень остро чувствуют фальшь. Если мы, взрослые, кому-то соврем, то мы забудем об этом через две минуты, наш собеседник забудет, а дети — запомнят. И скопируют нашу модель поведения — людей, которые требуют от них одно, а ведут себя по-другому.

Это, опять же, опыт моих студентов. У меня есть их записанные рассказы, из которых можно составить целую книгу. Это неутешительно.

Но у меня, опять же, нет рецепта, как изменить положение. Я вижу, как развитие православного образования, катехизация идут огромными шагами, но нет ли здесь мины замедленного действия, которая ухнет, как в 1917 году? Меня это очень беспокоит.

Где вход в храм?

— Если посмотреть шире — что происходит с миссией в университете, на Ваш взгляд. Она есть?

— Для меня этот вопрос открыт. Вот сейчас Патриарх Кирилл призывает к миссионерству, но насколько университетская газета стала тогда у нас миссионерским проектом, не знаю.

Разве что проектом в рамках журфака: приходили помочь — где сейчас книжная лавка в Татьянинском храме — был склад бревен. Эти бревна студенты факультета журналистики таскали на помойку. Где сейчас охранники — там располагался склад старых роялей. Рояли тоже грузили. Окна мыли в храме тоже добровольцы-студенты. «Татьянин день» их объединял, и люди шли с удовольствием. У нас так даже несколько супружеских пар сложилось.

Но у нас миссия не идет как-то в университете. Сколько в Татьянинском храме замечательных миссионерских проектов! И кормление бомжей, и сирот, и поездки в разные отдалённые уголки страны, детские дома, дома престарелых. Но это только в рамках прихода. В рамках университета у нас же практически нет своих проектов.

Несколько месяцев назад на журфак приходил Иван Охлобыстин. А если бы не в аудиторию, а в притвор Татьянинского храма его пригласили выступить? Может быть, пять из нескольких сотен студентов остались бы в храме, — и это очень большая цифра. А после проповеди Павла в Афинах сколько человек осталось?

Спрашиваю студентов журфака — из ста девяносто не знают, где вход в Татьянинский храм. Понимаете, они все думают, что в углу, там, где служебный вход, а то, что он с Большой Никитской, — подавляющему большинству неведомо.

А уж если спросить, в курсе ли они, что там бомжам помогают, заключенным, детям больным — про это, к сожалению, вообще никто не знает. А ведь у нас в университете много людей – и студентов, и преподавателей, которые готовы заниматься добрыми делами, но просто не соединяют их в сознании с православием. А мы бы соединили — через помощь больным детям, старикам в инвалидных домах и т. д. Этим очень многие хотят заниматься.

Важно, чтобы это не было православным междусобойчиком, а чтобы люди, с кем я работаю, были объединены общей идеей. Пускай даже будут пить пиво, пускай они будут курить, музыку слушать, которая нам не нравится. Но процесс перемены ума — долгий, и это нормально.

Так не бывает, как на первой и последней полосах «Фомы» — чтобы все идеально. Ведь главная задача миссионера в чем? Не говорить «идите, молитесь в церкви, причащайтесь, а то вас в ад бесы вилами затащат», а своей жизнью показать Христа и радость христианской жизни, своим примером.

Объяснить и показать

— Каковы главные достижения православной журналистики последних лет?

Главное достижение — это сетевая журналистика, это сайты. Вся журналистика бумажная, которая была до появления сетевой журналистики, все-таки не вошла в массы. Она была, скорее, «для своих» и не перешла границы узкого круга. И главная проблема — как раз то, что не появилось такой общей российской центральной православной газеты или еженедельного журнала, которые бы реально могли эту нишу закрыть.

Но есть и другой момент. Ведь в чем главная цель православной журналистики? Она миссионерская. Вы посмотрите, какие вопросы пишут на сайты. 9 из 10 — это просто полный ужас. Но люди, которые эти вопросы задают, — читатели сайта. Ты не куда-то идешь в дацан, в синагогу или просто в метро в час пик, это реальные люди, которые интересуются материалами твоего портала. И при этом — реально языческое отношение ко всему, те же крещенские купания, ведь этого же нигде нет, ни в одной Православной Церкви в мире, да и в дореволюционной России это не практиковалось, это все наше ноу-хау.

— В чем Ваша главная задача как преподавателя?

— Мне всегда в оценке любого события важно слышать мнение с разных сторон. Например, как то же самое происходит в других странах или в нашей стране, но раньше, в прежней исторической эпохе. Поскольку у меня курс зарубежной журналистики, то, когда я даю ту или иную тему, я всегда стараюсь ее экстраполировать на современную ситуацию. Насколько это актуально сегодня, как сегодня в такой ситуации поступили бы мы.

То есть я не хочу, чтобы это было так: достаю артефакт, показываю, а потом убираю на полку. Надо, чтобы это было нечто живое, чем можно пользоваться, с чего можно взять пример. Можно взять пример с греческих ораторов, с проповедников христианских, с публицистов XVII века. Это что касается самого предмета.

Студенту надо дать взгляд на мир. Не научить пользоваться какими-то техническими приборами — это как раз на практике происходит очень быстро, а именно дать базовое образование, чтобы привить умение смотреть на события и анализировать их. Хорошо то гуманитарное образование, которое поможет человеку ориентироваться в мире и в профессии.

Самое главное — дать не сумму знаний, правил, законов, а именно направление в жизни. Высший пилотаж преподавательского искусства — это давать не только конкретную информацию, но и взгляд на жизнь, направление людям в жизни показывать. Вот это высшее мастерство.

— А кто из Ваших учителей произвел на вас самое сильное впечатление?

— Трудно сразу сказать. Наверное, Елизавета Петровна Кучборская — гениальный лектор. Она читала историю зарубежной литературы так, что студенты плакали. Она полностью перевоплощалась, хотя ей было под восемьдесят, читала тихим голосом, но у нее такая стояла тишина, и был полный аншлаг, сидели люди с других курсов и факультетов. Она учила жизни. Очень стыдно было чего-то не знать – хоть все экзамены завалить, но перед ней в грязь лицом не ударить.

Как-то она спрашивает: «А кто основал музей изобразительных искусств на Волхонке?». Вроде бы это формально не относится к теме, но культурному человеку немыслимо не знать, кто основал музей искусств на Волхонке. Люди сидят и смотрят друг на друга — «Как, вы не знаете? Правда, не знаете? Мне с вами неинтересно». Повернулась и ушла. И люди прибежали на кафедру:

— Елизавета Петровна!

— Я же сказала, что мне с вами неинтересно, я у вас не буду вести занятия.

Пошли к инспектору: «От вас Елизавета Петровна отказалась, мы вам дадим другого преподавателя».

Навсегда запомню, когда кто-то на лекции решил спросить Дитмара Эльяшевича Розенталя: «А можно вот это написать?» Он ответил: «Можете говорить пОртфель, шОфер, стОляр — говорите, я вам разрешаю». И все сидят в ужасе — великий Розенталь, автор всех грамматик, и вдруг публично разрешает так говорить. А после паузы: «Но это будет свидетельствовать о вашем определенном социальном и интеллектуальном уровне. Говорите, но все будет сразу ясно». На таких примерах люди учились.

Профессор Владислав Антонович Ковалев на каждой лекции по русской литературе находил какой-то удивительный образ… Помните высказывание Достоевского: «Если между истиной и Христом надо будет выбирать — я выбираю Христа». Вдруг он говорит: «Возможно, вы это не ощутили, и вы, возможно, забудете. Сейчас я сделаю так, что вы это запомните на всю жизнь. Я прошу выйти из рядов трех человек — двух юношей и одну девушку. Вы, юноша, будете Христос, вы — Достоевский, а вы — истина. Юноша-Достоевский, встаньте между ними. Возьмитесь за руки. Вот Достоевский держит за руку Христа и Истину. А теперь Достоевский говорит, что если ему нужно выбирать между Истиной и Христом — я выбираю Христа. Девушка — отойдите от юноши-Достоевского. Вот они вместе. А теперь то же самое, без моей подсказки». Когда они это изобразили — весь курс запомнил, и помнят до сих пор, я проверял на встрече однокурсников.

Профессор Ковалёв с помощью студентов иллюстрирует известное высказывание Достоевского: "Если мне нужно будет выбрать между истиной и Христом, я выберу Христа".

Как-то Ковалев пришел на лекцию и лег на кафедру. И лежит. Он старенький был, все испугались: может, ему плохо сделалось. Лежит. Мало ли что случилось. И когда уже собрались идти в учебную часть, он встал, подошел к микрофону и говорит: «Так Илья Ильич Обломов проводил всю свою жизнь».

Лекция по русской литературе. Профессор Владислав Антонович Ковалёв изображает, как Обломов прожигал жизнь.

Самое главное — когда можно выйти за рамки классических занятий, посмотреть на свой предмет сверху, показать направление в жизни и увлечь студента таким подходом. Не формальной зубрежкой, а творчеством.

Читайте также:

- Григорий Прутцков. Праздник несбывшихся надежд

- Григорий Прутцков. Самый трудный пост

- Григорий Прутцков. Сколько лет самым молодым пароходам?

|

«Татьянин день»: увидеть, раскрыть, зацепить! Анна Данилова Первый главный редактор газеты «Татьянин день» — Владислав Томачинский – сегодня – иеромонах Симеон, клирик Сретенского монастыря, директор монастырского издательства. Он и сам, кажется, рад вспомнить 90-е журналистские, приносит в кабинет из кельи подшивку старого ТД… |