В последние годы интерес к Средним векам подхлестнул сериал «Игра престолов». Он обыгрывает некоторые реалии европейского Средневековья, прежде всего английской войны роз.

Дмитрий Антонов

А в России, кроме того, очень популярным оказался паблик «ВКонтакте» «Страдающее Средневековье». Он быстро раскрутился на анекдотическом контрасте между эстетикой средневековой миниатюры и современных бытовых контекстов, в которые их помещали, снабжая комичными подписями. В результате тема Средневековья, в том числе визуального Средневековья, выстрелила в российской масс-культуре.

Что касается российской науки, она только начинает раскручивать эту золотую жилу – культуру русского Средневековья. В Европе давно выходят блестящие, часто увлекательно написанные исследования, посвященные Средним векам. Некоторые из них переводятся на русский только в последние годы, другие еще ждут своих переводчиков. Интерес к Средневековью совпал здесь с так называемым визуальным поворотом – глобальной тенденцией к изучению образов.

У нас же интерес к Средневековью, не политическому, а визуальному, культурному, понятийному, только начинается. У Михаила Майзульса совсем недавно вышла новая книга – «Мышеловка святого Иосифа: как средневековый образ говорит со зрителем». В следующем году появится монография, посвященная образу врага в европейском искусстве. Дильшат Харман скоро опубликует книгу «Чистилище святого Патрика: средневековое путешествие в другой мир и обратно». Валерия Косякова только что выпустила книгу о Босхе. Я готовлю новую книгу о средневековом русском искусстве. В российской науке сейчас начало формироваться целое направление таких исследований – оно неизбежно будет популярным в ближайшие годы и, надеюсь, будет очень динамично развиваться.

Когда людей выгоняют из монастыря, это выглядит очень дурно

Клирики по-разному относятся и к церковному искусству, и к разным практикам иконопочитания. Некоторые осуждают «припадение» под иконы. Это возрождающаяся традиция, когда люди падают на колени во время крестного хода, чтобы иконы пронесли над их головой и они оказались в «воротах», образованных невидимой благодатью. Другие этому рады и даже специально устраивают «целебные лазы» под иконой в своих церквях. Некоторым бывает важнее (и понятнее) заказать новые иконы или росписи, чем спасать старые. Значимость «старых» понимают не многие.

В разных церквях встречаешь разное отношение – от непонимания или неприятия каких-то тем до искреннего желания сотрудничать. Со многими священниками и монахами у меня были замечательные разговоры, интересные обсуждения фресок и икон. Во многих церквях, где я вел экскурсии, очень хорошо относятся к нашей деятельности. И это прекрасно, потому что между наукой и Церковью должны быть отношения сотрудничества.

Храмы, безусловно, место для молитвы, но если там хранятся удивительные произведения искусства, а часто это так, говорить об этом и показывать их важно, в том числе и для Церкви.

Кое-где есть другая, очень дурная тенденция – не пускать никого к себе со стороны, запрещать рассказывать на монастырской или церковной территории. Если договориться не получается, люди попросту не могут получать корректную и доступную информацию о великолепных иконах и фресках. В местных экскурсионных службах, интересы которых блюдут таким образом, нет хороших специалистов по иконографии. А если и есть, они, как правило, не могут рассказывать о ней доступно, интересно и информативно.

Когда служители или монахи начинают выгонять людей из церкви или монастыря, потому что здесь «запрещено говорить» всем, кроме местной экскурсионной службы, даже если вы оплатите стоимость экскурсии, это выглядит очень дурно. Одно дело бороться со вторжением шумных зевак, другое – прогонять специалистов и интересующихся иконами людей. То же самое относится к музеям икон. К счастью, это пока не слишком распространено. Надеюсь, шире не распространится.

Хотя Третьяковская галерея дала, к сожалению, плохую модель, когда там начали физически прогонять людей, которые хотят тихо и мирно рассказать что-то об иконе своим студентам, детям или друзьям. Вызвали череду скандалов. Таким способом блюсти свои корпоративные интересы очень некрасиво ни музею, ни монастырю. Но многие чудесные музеи-заповедники, к примеру, в Переславле-Залесском, в Ростове Великом или в Ярославле, открыты к сотрудничеству со специалистами и дают возможность проводить авторские экскурсии. Конечно, за деньги – это их полное право, и это справедливо. Но дают. И это ценно. Закрывать людям доступ к знаниям – последнее дело. Никакими корпоративными интересами такое безобразие не оправдать.

Старец с «подлым изгибом» спины

Почти любая иконографическая система с веками становится более сложной, наполняется деталями, знаками, разрабатывает свой визуальный язык. Но чем сложнее язык иконописцев, тем быстрее он становится закрытым, эзотерическим текстом. Все больше деталей понятны только узкому кругу мастеров и связанных с ними людей. Широкие круги зрителей (мы видим это на историческом материале или опрашивая современных прихожан) не понимают, что изображено на разных композициях, что за персонажи и мотивы множатся на церковных стенах или иконах. А непонимание часто приводит к перекодировкам.

Самый простой способ разобраться – придумать собственное объяснение. Не идти же в архивы, чтобы провести исследование? И где найти толковых специалистов, чтобы они что-то толково разъяснили? В результате рождаются интересные легенды и абсолютно новые интерпретации. Часто фейковые объяснения придумывают экскурсоводы – даже московские, не говоря о местных краеведах. Иногда что-то домысливают сами иконописцы. А дальше, если легенда оказалась достаточно яркой, она может стать популярной и даже рикошетом влиять на иконографию. Иконописцы дополняют мотивы, изменяют фигуры, чтобы отразить новую популярную версию. С точки зрения искусствоведения – это фейки, с которыми нужно бороться. Но с точки зрения антропологии – это интереснейший фольклорный материал, который нужно изучать. В результате я играю сразу две роли. С одной стороны, в докладах и в публикациях я иногда борюсь с безумными версиями, которые разносят экскурсоводы и популяризаторы. С другой – собираю и анализирую такие легенды.

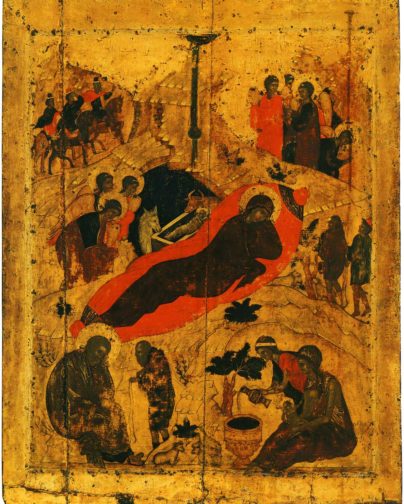

Приведу один яркий пример. Казалось бы, какие ложные трактовки могут быть в известной иконографии Рождества Христова? Все кажется просто и ясно. Мы видим ангелов, что ведут пастухов, чтобы они поклонились Христу; волхвов, которые привезли дары Младенцу. Христос изображен дважды: Он лежит в яслях, а ниже Его готовятся омывать повитухи. Рядом с яслями – осел и вол, в центре композиции Богородица, внизу Иосиф в задумчивой позе. Все это описано множество раз. Иконы Рождества – в каждой церкви.

Однако вокруг этого сюжета кипит активное мифотворчество. (В ближайшее время у меня выйдут об этом статьи.) Впервые мы фиксируем легенды у русских иконописцев XVII века. В это время у некоторых мастеров начал вызывать недоумение один персонаж. Это старый пастух, которого и в Греции, и на Руси обычно помещали рядом с двумя другими пастухами. Часто они, как и волхвы, разделялись по возрасту: юноша, «средовек» и старец. Старого пастуха изображали сгорбленным и одетым в грубую одежду пустынников, милоть – овечью или козью шкуру мехом наружу. С XIV века этого пастуха стали часто изображать в стороне от его коллег. Иногда его помещали рядом с Иосифом, иногда в других частях композиции. А сам Иосиф почти всегда изображался в позе задумчивости: он сидит, приложив руку к щеке. В христианском искусстве этот жест означал не только задумчивость, но грусть, печаль, уныние. В результате на некоторых иконах и фресках получилось, что рядом с «грустящим» Иосифом стоит, опираясь на посох, старец в меховой накидке.

Икона Рождества Христова. Начало XV в.

Чем чаще на Руси воспроизводили такой случайно родившийся мотив, тем больше вопросов он мог вызывать. А что, если Иосиф грустит не просто так? А что, если старец говорит ему что-то печальное? Многие иконописцы и в XVI, и в XVII веках, и позже подписывали эту фигуру словом «пастырь», рисовали рядом коз и овец. Вероятно, они делали это в пику своим коллегам, которые в то же самое время начали фантазировать и придумывать новые объяснения. В XVII в. некоторые мастера подписывали старика именем «Иаков» (видимо, брат Господень – непонятно только, почему он оказывается старше собственного отца Иосифа). Другие подписывали старика именами «Анень» или «Мнень». Это вариации имени Анна из апокрифического «Протоевангелия Иакова». Так звали книжника, который донес о беременности Марии первосвященникам – после этого Мария и Иосиф прошли испытания, были признаны невиновными и отпущены.

Версия о том, что старец – это грешник, который обличает Марию перед Иосифом, скорее всего, начала рождаться уже в XVI веке, а в XVII в. отразилась на русских иконах. Причем не только в виде подписей: в руки несчастного пастуха начали вкладывать странный посох, изломанный во многих местах. Невозможно сказать, что именно разумели под этой своеобразной палкой создатели икон. Но, скорее всего, ничего хорошего. Наконец, уже в XIX веке сразу два историка сообщают, что разные люди – в одном случае старообрядец, а в другом иконописец – сообщили им имя старика: Хлюст и Грюх. Очень жаль, что авторы не опросили информантов и не записали их легенды. Но очевидно, что пастух превратился для многих в грешника. И, надо полагать, у него возникла не одна, а много мифологических биографий. Как и много разных имен.

Фрагмент иконы Рождества Христова. Середина XVII в. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

Дальше еще интереснее. В 1916 г. князь Евгений Трубецкой опубликовал книгу «Три очерка о русской иконе». И рассказал читателям головокружительную версию – что перед Иосифом стоит сам дьявол в облике человека. Аргументы, которые он привел, совершенно абсурдны. Демоническую природу старика выдает, по идее Трубецкого, «подлый изгиб» (!) его спины. А на лице Иосифа, которое всегда изображается мелко и схематично, якобы видны «отчаяние, ужас и безумие». Наконец, он приводит единственное реальное доказательство – фреску московского Благовещенского собора, где у старца якобы нарисованы «едва заметные рожки и хвостик». Но вот беда – это явная ошибка. Никаких рожек на фреске не было и нет, и даже сама фреска расположена не там, где пишет Трубецкой. Скорее всего, он попросту домыслил версии об искусителе, которые слышал от иконописцев или от других информантов, и превратил грешника в беса. А о фреске (которая к тому же в 1880-е годы была переписана артелью Н.М. Сафонова) писал по памяти, ссылаясь на нее за неимением реальных аргументов.

Однако демоническая версия получилась довольно яркой. И другие исследователи легко приняли ее на веру. В 1950-х годах Леонид Успенский пишет об этом в своих работах по русскому искусству. Причем он уже утверждает, что не на одной фреске, а на «некоторых иконах» старец рогат. Но ссылается он – за неимением реальных примеров – только на Трубецкого. Вероятно, цитируя его неточно и по памяти. Как неточно и по памяти сам Трубецкой описывал фреску, на которой ему почудились рога. В результате абсурдная версия начала кочевать по книгам и популярным брошюрам как доказанный факт. А экскурсоводы с удовольствием рассказывают про грешника или дьявола, который крадется к Иосифу с какими-то искушениями…

Проходили десятилетия. Версия растиражирована. Я слышал ее от экскурсоводов даже в музее русской иконы в городе Клинтон в США. Ссылались они, разумеется, на Успенского. Пришлось разочаровать коллег. А дальше – версия про грешника и дьявола начала распространяться среди иконописцев. Некоторые из них вспоминают, как им рассказывали об этом на лекциях.

Результат предсказуем: сама иконография Рождества начинает меняться. В одной московской церкви я уже обнаружил фреску, на которой изображены две одинаковые фигуры старика с тростью и в овчине. Один – в группе пастухов, а второй – склонился над Иосифом. Фрескист решил объединить обе версии: про пастуха и про искусителя. Несчастный старик раздвоился, как доктор Джекил и мистер Хайд.

Родившееся в XVII веке alter ego пастуха эмансипировалось и стало отдельной фигурой загадочного искусителя, собеседника Иосифа.

Следующий шаг – и на русских иконах и фресках Рождества начнут рисовать старика с рогами и хвостом – раз уж так писали Трубецкой с Успенским и так рассказывают на лекциях…

Иконописцы легко могут корректировать даже самые известные композиции, исходя из популярных легенд. В этом сила фольклорных мотивов, которые распространяются устно, а потом переходят в книжность и обретают авторитет. Они имеют социальное влияние, они активно взаимодействуют с литературой и с искусством. Они проникают даже в научные тексты. Поэтому отгораживать разные предметные области – фольклористику, антропологию, искусствоведение – абсолютно неразумно.

Это забавно, но историк и антрополог во мне часто меняются ролями, в зависимости от ситуации и от аудитории. Если говорить с исследователями или с экскурсоводами, история про дьявола – сущее безобразие. Растиражированная ошибка, нелепица, которую надо вытравить из научного и научно-популярного контента. Объяснять, что вся версия – чистый фейк. А с другой стороны, многовековая история пастуха, который превращался то в Иакова, то в Мненя, то в Люцифера – потрясающе интересна. Расследовать ее было увлекательно. Следить за тем, как она вторгается в актуальную, современную иконографию – интересно и важно. Так часто происходило в прошлом, и это приводило к рождению новых мотивов, фигур, сюжетных построений. А теперь мифотворчество на наших глазах конвертируется в изображения. Мы оказываемся современниками и наблюдателями. Это значит, что иконографическая традиция живет и развивается.

Изучать религиозное искусство было опасно

В Европе средневековое искусство всерьез изучают уже больше столетия. Есть фундаментальные труды, есть точечно сфокусированные работы. Самые разные специалисты с абсолютно разной оптикой изучали материал. Рассматривали материальные носители изображений, синкретизм предмета и образа. Изображение как «земное тело» святого.

Социальные функции религиозных изображений и круглой скульптуры, агентность (самостоятельность, активную, деятельную роль) образов, конкуренцию образов в социальном пространстве. Прекрасные работы об этом писали, к примеру, Эмиль Маль, Майкл Камил, Ханс Бельтинг, Роллан Рехт, Жером Баше. Многие сочетали семиотический и антропологический подходы – изучали и структуру изображений, и способы коммуникации с ними людей – прихожан или паломников, клириков или мирян… Кроме того, сами материалы становятся все более доступны. В начале XXI века были оцифрованы и открыты многие европейские архивы. В них есть удобные поисковые системы по миниатюрам, где можно искать и сортировать изображения по мотивам или персонажам.

Что касается русской иконографии, здесь ситуация принципиально другая. Конечно, многие наши исследователи шли в ногу с европейцами в конце XIX – начале XX века. Но затем произошла революция. Изучение многих тем стало табуированным. Подавлялось идеологией, преследовалось органами, не приветствовалось научными структурами. Заниматься «религиозным искусством» было сперва просто опасно, потом не популярно и не перспективно. Несмотря на это, у нас появлялись замечательные искусствоведы. И они формировали свои школы изучения древнерусского искусства. Но школы эти развивались своеобразно, с акцентом на материальную сторону – краски, материалы, техника письма – и на стилистические особенности региональных иконописных школ. Вот это было изучено блестяще. Но с остальным – огромная проблема. Ни семиотика, ни антропология средневекового искусства почти не развивались. Были, конечно, яркие исключения, как блестящие работы Бориса Успенского или Бориса Раушенбаха. Но это именно исключения в общем поле.

Если почитать воспоминания наших искусствоведов советской поры, то увидим, что они логично объясняют это идеологическим давлением.

Это было довольно опасно, почти диссидентство – всерьез изучать религиозные сюжеты и мотивы.

Заходить в область средневекового искусства в атеистическом государстве приходилось обходными путями. С одной стороны, можно было заниматься источниковедением. С другой – представлять религиозное искусство как искусство «народное». Надо было писать о том, что это проявление «народного творчества», что на фресках выведены черты простых русских людей, и пускаться в долгие описательные пассажи, рассуждая о стилистике и гармоничности форм, только вскользь разбирая сюжеты.

Естественно, что огромное число мотивов, знаков, фигур, визуальных схем оказывались плохо описаны или попросту не изучены. Про антропологию искусства, социальное бытование религиозных образов я вовсе не говорю – это была почти запретная тема для коммунистического государства. Для искусствоведов советской поры она осталась толком неизвестной.

Все это звучит как печальная история. Но удивительно, что некоторые замечательные искусствоведы восприняли эту установку довольно органично. И у них заметно стойкое сопротивление тому, что сегодня все активнее начинают изучать семантику – разбираться в принципах визуальной организации икон и миниатюр, в значимых фигурах и мотивах. Искусствоведы советской школы часто демонстрируют полную незаинтересованность в таких работах. Или прямо говорят, что все это не интересно: мол, нужно изучать только региональные школы и стилистику, а что и как изображено, в чем заключены смысловые нюансы, как строится визуальный рассказ – это все ерунда, второстепенно.

Антропологические штудии они, как кажется, вовсе не замечают, полагая, что это удел некоей другой науки. Исключение – вопрос о том, как изготовляли и как распространяли иконы. Это все тот же, старый, привычный и понятный источниковедческий ракурс. В методологическом плане, в плане охвата разных тем, наше искусствоведение заточено бесконечно узко и оказывается бесконечно далеко от мирового. Впрочем, в России так «застряло» на уровне XIX века, на методах и подходах XIX – начала XX века не только искусствоведение, но и история, и другие гуманитарные дисциплины. Спасибо за это коммунистам, которые десятилетиями насиловали гуманитаристику. В конце XX века ситуация начала меняться, но только в крупных научных центрах и с понятным отставанием от мировой науки, которое пришлось преодолевать исследователям 1990-х – 2000-х.

Если в области семиотики русской иконографии сделано мало, то разрыв между теми, кто изучает искусство в традиционном плане – стилистика, школы, влияния – и теми, кто изучает коммуникацию людей с сакральными изображениями, просто катастрофический. Искусствоведы этим почти не интересуются. Занимаются этим некоторые фольклористы и историки. Но они часто описывают русское иконопочитание в традиции этнографии того же XIX века. Многие плохо или вовсе не знают работы зарубежных классиков, которые занимаются религиозной живописью, культами образов, войнами образов, социальными ролями образов.

Во многих российских исследованиях нет серьезного анализа, а есть банальная дескрипция – простой рассказ о разных практиках. Хорошо, если без наивных эмоциональных оценок. Оптика узко заточена под локальные русские обычаи. А обобщить их, проанализировать, как это вписывается в общехристианские матрицы, стратегии поведения, как это удивительным образом преломляется в региональной традиции – это происходит крайне редко и удается единицам.

Серьезно изучают практики, связанные с современным христианством, некоторые религиоведы, антропологи и фольклористы московской и питерской школ. Это Андрей Мороз, Жанна Кормина, Елена Левкиевская, Александр Панченко и другие. В среде антропологов современные визуальные исследования вызывают большой интерес.

И демонологи среди нас тоже есть

Почти все мы, так или иначе, занимались эсхатологией, Апокалипсисом, демонологией. Это понятно, учитывая, какую роль играли эти темы для средневековой культуры. Демонология была постоянно востребованной моделью. Катаклизмы, несчастья или конфликты – социальные, политические, религиозные, а часто и личностные – объяснялись через действия бесов.

Почему на нас нападают враги, смущают еретики? Потому что дьявол с Божьего попущения наущает кого-то на зло. У сатаны множество земных агентов – это всевозможные грешники, которые действуют против нас. Демонологическая тематика включает в себя и эсхатологическую – описание тех инфернальных монстров, которые придут в будущем: Антихриста, Лжепророка, Аваддона, чудовищных прузей. А для художников демонология и вовсе была «пространством свободы». Здесь оттачивали приемы, которые были невозможны в других областях – визуальную инверсию, гиперболу, комбинаторику элементов, игру с цветами и формами.

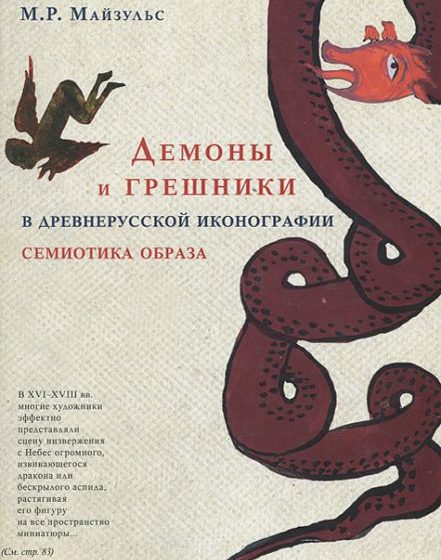

Интересно, что я начал свое погружение в русскую иконографию – как и мой друг и коллега Миша Майзульс – с идеи написать книгу по древнерусской демонологии. В визуальном плане это была почти не описанная область, все по тем же причинам: религиозные сюжеты не приветствовались в советское время. Поэтому мы с Мишей, задумав книгу о средневековой демонологии, решили начать с самого неизученного – с главы про изображения сатаны и бесов. Но очень быстро эта глава разрослась в самостоятельную книгу. Стало понятно, что отделять изображения от письменных, а иногда и от устных текстов невозможно и бессмысленно.

В результате в 2011 году мы издали книгу «Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа». Это было комплексное исследование русской визуальной демонологии. И это дало старт нашему общему интересу к визуальной культуре Средневековья.

После книги мы издали с Мишей альбом «Анатомия ада: путеводитель по древнерусской визуальной демонологии». Он переиздан уже дважды, каждый раз с новыми дополнениями. В результате мы описали русскую демонологию как цельную, динамично развивавшуюся систему. Тогда впервые удалось пробить некую брешь: показать, что важные смысловые пласты русской иконографии формируются множеством взаимосвязанных элементов, от микро- до макроуровня. И что их нужно изучать комплексно. Рассматривать, как конструировались и как взаимодействовали визуальные, вербальные, а когда и насколько возможно – и ментальные образы.

Потом Миша занялся европейскими сюжетами, а я продолжил изучать русскую иконографию – в ее развитии вплоть до современности. То, как живет и как развивается этот язык сегодня, в современном церковном искусстве. Как его воспринимают, понимают, интерпретируют. Какие роли он играет в социуме. Моя докторская диссертация, которую я недавно защитил, посвящена той же русской визуальной демонологии – в соотнесении с письменными, устными текстами и с акциональными практиками.

Из книги «Анатомия ада: путеводитель по древнерусской визуальной демонологии»

К русской демонологии нам с Мишей нужно будет вернуться еще раз, чтобы написать большую совместную книгу (когда-то задуманную, но так и не сделанную). Но в ближайших планах у нас другие вещи. Я готовлю монографию-альбом с черновым названием «Как читать икону: семиотика иконографии». Там будет проанализировано и наглядно показано, как строятся образы, какие модели работают в византийско-русском искусстве, как знаки и детали кодируют изображения, как действует мультиракурс, сочетание прямой и обратной перспективы и так далее.

Чтобы понять иконографию, нужно разобраться, как она функционировала и развивалась. И стилистика здесь играет далеко не первую роль. Иконописцы веками разрабатывали свой визуальный язык, дополняли, усложняли знаковую систему. Любой язык, включая и визуальный, имеет мощный потенциал для развития. Это стихийный процесс – что-то проходит «коллективную цензуру» и закрепляется в традиции, что-то отмирает.

Некоторые решения остаются казусами – редкими, интересными, иногда совершенно уникальными, но не прижившимися и не повторявшимися. Композиции, сюжетные построения копировали, привнося что-то новое, что-то свое. Новые вариации, мотивы, фигуры рождались постоянно. Они в свою очередь развивались и варьировали, распространялись, перекодировались, наполнялись новыми смыслами… Это живая пульсирующая реальность, которую бесконечно интересно изучать. По тем же принципам развивается язык или фольклор.

Суздальцы были проклятыми грешниками

Приведу интересный пример. Сохранился ряд икон, которые называются «Битва новгородцев с суздальцами». Несколько таких образов было создано в конце XV – начале XVI века. Все они выстроены по общей модели. Есть три регистра: верхний, средний и нижний. В них последовательно, сверху вниз, изображаются события 1170 года, когда, по мнению новгородцев, произошло чудо. Икона Богоматери «Знамение» спасла город от войск, которые вел Мстислав Суздальский. Эта икона XII века хранится до сего дня в Софии Новгородской. Там вам покажут и след от стрелы, которая попала в нее в 1170 году при атаке суздальцев. В верхнем регистре икон первая сцена: чудотворный образ переносят из храма к крепостной стене. В среднем – переговоры и атака суздальцев, а в нижнем – сражение. Причем войско суздальцев одновременно показано и атакующим, и отступающим. А Новгород защищают святые, явившиеся горожанам на помощь.

Об этих иконах написано много. Есть даже видеолекции на YouTube. Но я должен сказать, что одна из этих икон – та, что хранится сейчас в новгородском музее – совершенно уникальная. Анонимный мастер перенасытил визуальный рассказ деталями и знаками. Все они заточены на одну идею – показать, что суздальцы были проклятыми грешниками. Прежде всего, святые защитники расположены так, что они занимают весь первый, ближний к зрителю ряд атакующего войска. На первом плане оказывается сплошная череда святых. Кроме того, иконописец добавляет маленькую фигуру ангела, который посекает войско грешников с небес. Внизу, на земле он прорисовывает фигуры суздальцев, которые либо обезглавлены, либо обезоружены, либо кланяются, демонстрируя поражение и смирение. Знамена суздальцев и в среднем, и в нижнем регистре развернуты прочь от города – это может служить дополнительным указанием на их отступление, подчеркивая возвратное движение (такая логика прослеживается в некоторых батальных сценах на русских миниатюрах). На головах у переговорщиков-суздальцев надеты треугольные колпаки, что нередко служило маркером грешников.

Битва новгородцев с суздальцами. 1460-е годы. Новгородский гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Но самое интересное обнаружилось почти случайно. Когда я много лет назад детально отснял эту икону в музее, а потом увеличивал изображения на экране, я с изумлением обнаружил, что два крошечных шлема в войске суздальцев изображены с прорезями, которые превращают их в хохлатые шлемы. Тут надо пояснить, что хохолок, вздыбленные волосы в русской иконографии – атрибут демонов и главный маркер грешников. Для воинов, которые всегда изображались в шишаках и не могли демонстрировать зрителям свою прическу, была изобретена ровно такая гибридная форма – хохлатый шлем. Этот знак маркировал воина как грешника, слугу Люцифера. Но в данном случае эта нюансировка произведена на микроуровне, почти недоступном для зрителей. Вряд ли икону разглядывали в храме с лупой. Вряд ли иконописец ориентировался на такой тип общения с образом. Это не явный комментарий иконописца, а скорее его «шепот», разговор с самим собой. Он филигранно выписал микроскопические детали. И даже в них вложил тот смысл, который считал нужным.

В этом плане он похож на тех готических мастеров, которые украшали храм скульптурами в тех местах, которые не видны прихожанам – высоко, за колоннами, за перегородками.

Это самодостаточное украшение храма, служение Богу, послание, невидимое для зрителя, или, как говорят исследователи, «избыточная информация».

В иконографии позднего Средневековья и Нового времени ее бывает очень много. Такой визуальный комментарий – самодостаточный ход для мастера. Он проклинает грешников и в явных, и в незаметных деталях, создавая подробный рассказ, который сам считает важным.

Такие нюансы есть на самых разных образах. Многие иконописцы были людьми с огромной фантазией и изобретательностью. Их рассказы бывают совершенно уникальными. Но до сих пор остаются малоизученными. А это значит, что впереди много интересной работы.

Центр средневекового искусства

На волне нашей книжной и лекционной активности, общего интереса к визуальным исследованиям, к антропологии религиозного искусства (совершенно независимой от «Игры престолов») этим летом у меня родилась мысль создать научный центр, который будет заниматься не только исследованиями, но и просветительской деятельностью. И разработкой сайта – мощного ресурса по визуальному Средневековью. Это желание удалось быстро реализовать благодаря поддержке университета.

С октября в РГГУ открылся Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени. Он интегрирован в замечательный факультет культурологии, где я работаю много лет и куда искренне приглашаю поступать всех, кто интересуется культурными штудиями – от античности до современности. В наш центр вошли талантливые, молодые и уже широко известные исследователи. Уже на старте наш центр будет заниматься и восточно-, и западноевропейским искусством.

У нас много планов. За ближайшие полтора года должна выйти целая серия новых книг по русской и европейской иконографии. Осенью и зимой мы организуем конференции, открытые лекции на московских и европейских площадках, разные выступления на русском и английском языках. В следующем году мы начнем разрабатывать сайт по средневековому искусству с базами данных, статьями, видеолекциями и популярным контентом. А на следующем этапе планируем сделать магистерскую программу – сперва русскую, а потом, возможно, и международную. Надеюсь, что моя альма-матер, РГГУ, будет поддерживать нас и дальше, и наши проекты будут развиваться именно в ней.

Тут важно сказать еще одно. Наш центр нацелен не только на семиотику – на «дешифровку» смыслов, анализ визуальных моделей, знаков. На анализ иконографии как особого языка культуры. Мы занимаемся также антропологией искусства. Это очень широкая проблематика. Она связана с тем, как образы существуют и функционируют в публичном пространстве, какими социальными, политическими, религиозными ролями их наделяют, какие регистры эффективности имеют изображения в разных социальных группах. Как разворачивались в истории битвы за изображения и войны против изображений. Как люди контактировали, взаимодействовали с сакральными образами. Как они интерпретировали, воспринимали, считывали иконографические сюжеты. И как все это происходит сегодня. Это важнейшая часть наших исследований.