Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, Федор Иванович встретил князя Ивана Сергеевича Гагарина.

– Какие новости? – спрашивает Тютчев.

– Военный суд только что вынес приговор Геккерену, – отвечает Гагарин.

– К чему он приговорен?

– Он будет выслан за границу в сопровождении фельдъегеря.

– Уверены ли вы в этом?

– Совершенно уверен.

– Пойду Жуковского убью.

Именно таким он и был. Резкий, решительный и внешне пассивный одновременно, Тютчев умудрялся жить в поразительной раздвоенности.

«Этот почти – иностранец, едва ли когда говоривший иначе как по-французски», в поэзии «словно дышал и не мог надышаться русским языком». Аксаков удивлялся: «Каким же непостижимым откровением внутреннего духа далась ему та чистая, русская, сладкозвучная, мерная речь, которою мы наслаждаемся в его поэзии? Каким образом там, в иноземной среде, мог создаться в нём русский поэт – одно из лучших украшений русской словесности?.. Для этого нужна была такая самобытность духовной природы, какой нельзя не дивиться».

Лично знакомый и даже друживший с Генрихом Гейне, Тютчев как старший цензор при Министерстве иностранных дел нещадно «резал» его стихи. Всю внешнюю его жизнь составляла политика и светские увеселения. Дипломатия, цензура, публичные выступления, чины и награды, свидетельствующие о высочайшем признании его заслуг – и бесконечные великосветские салоны, рауты, приемы… Лишь только этот невзрачный, небрежно одетый, неуклюжий и рассеянный человек начинал говорить, он моментально становился центром любой компании. Даже будучи в преклонных летах, он неизменно вызывал благоговение и восхищение у представительниц противоположного пола.

Посольство на замке

В 1821 году Федор Тютчев, представитель старинного дворянского рода и выпускник словесного отделения Московского университета, поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Вскоре восемнадцатилетний юноша отправился за границу, в Баварию, в качестве сотрудника Российской дипломатической миссии.

Службу он, откровенно говоря, недолюбливал. Дисциплину – подавно. Серые однообразные будни наводили на него хандру. Оказавшись в Турине, он настолько затосковал, что, захватив с собой дипломатические шифры, без предупреждения покинул свое место и отправился в Швейцарию.

Эту анекдотическую ситуацию И.С.Аксаков описывает так: «Исправляя, за отсутствием посланника, должность поверенного в делах и видя, что дел собственно не было никаких, наш поэт, в один прекрасный день, имея неотложную надобность съездить на короткий срок в Швейцарию, запер дверь посольства и отлучился из Турина, не испросив себе формального разрешения. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даром. О ней узнали в Петербурге, и ему повелено было оставить службу, причем сняли с него и звание камергера… Тютчев, однако, не поехал в Россию, а переселился опять в знакомый, почти родной ему Мюнхен, в ожидании пока в Петербурге разъяснится недоразумение и примирятся с оригинальною выходкою дипломата-поэта».

В эти годы, проведенные за пределами Отчизны, уместилась целая жизнь – женитьба на Элеоноре Петерсон, рождение трех прекрасных дочерей, смерть супруги, второй брак с Эрнестиной Дёрнберг, рождение дочери и сына, любовные интриги и переживания… И как бы между делом, в качестве ухода в иной мир – стихи, стихи, стихи… В 27 лет Тютчев написал строки, которые раскрывают его как глубокого философа, умеющего отстраниться от житейской суеты и проницательно взглянуть на мир:

SILENTIUM!

Молчи, скрывайся и таи

И чувства и мечты свои —

Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне

Безмолвно, как звезды в ночи, —

Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Взрывая, возмутишь ключи, —

Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум;

Их оглушит наружный шум,

Дневные разгонят лучи, —

Внимай их пенью — и молчи!..

«На пороге как бы двойного бытия»

В 1843 году происходит важный поворот в жизни Тютчева: он знакомится с могущественным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А.Х.Бенкендорфом. Итогом их доверительных бесед стала поддержка императором Николаем I всех начинаний Федора Ивановича в рамках широкой кампании по созданию позитивного облика России на Западе. Дипломату были позволены даже самостоятельные выступления в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией, что являлась свидетельством широкого кредита доверия в общем импульсивному дипломату.

В те годы на Западе большой интерес вызвала книга французского маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Гостеприимно принятый в Санкт-Петербурге маркиз в своем труде нещадно обличал Россию – с ненавистью и презрением. Озвучил он и тайные планы Запада против России. «Этот коварный замысел, — писал маркиз, — берет свое начало от эпохи Наполеона. Прозорливый корсиканец видел опасность, грозящую Европе от растущей мощи русского колосса, и, желая ослабить страшного врага, прибегнул к силе идей…

Он послал в Петербург под предлогом помочь осуществлению планов молодого монарха (то есть Александра – прим.автора), целую плеяду политических работников – нечто вроде переодетой армии, которая должна была тайком расчистить путь для наших солдат. Эти искусные интриганы получили задание втереться в администрацию, завладеть, прежде всего, народным образованием и заронить в умы молодежи идеи, противные политическому символу веры страны, вернее, ее правительства…».

Тютчев негодовал: Россия, освободившая Европу от наполеоновского господства, «в благодарность» подвергается постоянным враждебным нападкам европейской печати. Маркизу де Кюстину он отвечать не стал, зато написал Гюставу Кольбу, редактору влиятельного немецкого журнала:

«Истинный защитник России – это история, ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу».

Тютчев замечал, что политика раздоров и вражды, проводимая против России, способна принести лишь горькие плоды. «И вот тогда-то, милостивый государь, — писал он немецкому редактору, — вы слишком дорого заплатите за то, что однажды были к нам несправедливы».

По прибытии в Санкт-Петербург Тютчев возвратился в Министерство иностранных дел и с 1848 года занял должность старшего цензора, а еще через 10 лет – 17 апреля 1858 года – был назначен председателем Комитета иностранной цензуры. На этом посту Федор Иванович прослужит 15 лет, вплоть до своей кончины. Более чем удавшаяся карьера, успехи в светской жизни (высшее общество восхищается остроумием поэта и его красноречием, умиляется его простотой), кажется, не приносят душе Тютчева умиротворения и покоя.

И.С.Аксаков утверждал: «…томился он внутренним раздвоением и душевными муками. Ум сильный и твёрдый – при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый – при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, – при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми её мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы – при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при необоримом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьёзный, сосредоточенно проникающий во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня…».

Стихи он воспринимал не как профессию и не как ремесло, а как отдушину, уход от всего земного и попытку побыть наедине с самим собой. Источник поэтического творчества не оскудевал в его душе до последних дней, но ум всегда и всецело был занят только политикой. Эту раздвоенность Федор Иванович перенес и в свои стихи.

О, вещая душа моя!

О, сердце, полное тревоги,

О, как ты бьёшься на пороге

Как бы двойного бытия!..

Не случайно Тютчев с поразительной чуткостью умел изобразить самые зыбкие, переходные, неуловимые состояния природы.

Как неожиданно и ярко

На влажной неба синеве

Воздушная воздвиглась арка

В своем минутном торжестве!

Один конец в леса вонзила,

Другим за облака ушла –

Она полнеба обхватила

И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье

Какая нега для очей!

Оно дано нам на мгновенье,

Лови его – лови скорей!

Смотри – оно уж побледнело,

Ещё минута, две – и что ж?

Ушло, как то уйдет всецело,

Чем ты и дышишь и живёшь

Радуга, смена времен года, лунная дымка – все под пером Тютчева становится метафорой тех переживаний, которые роятся в душе человека, метафорой самой переменчивой жизни.

Как дымный столп светлеет в вышине! –

Как тень внизу скользит неуловима!..

«Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, –

Не светлый дым, блестящий при луне,

А эта тень, бегущая от дыма…»

Прозрения поэта

Он был уверен: Российская самодержавная монархия основана на Божественной законности, и именно на нее возложена величайшая и благороднейшая миссия – защитить Европу от разъедающей ее революционной заразы.

В статье «Россия и Революция», написанной, к слову сказать, на французском языке, Федор Иванович формулирует свои главные политические воззрения: «Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества (…)

Прежде всего Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы».

Мог ли он представить, что Европа справится с революционной заразой относительно малой кровью, выработав при этом к ней стойкий иммунитет. А вот «христианской державе» суждено будет переболеть этой инфекцией так, что камня на камне не останется по крайней мере от внешних форм ее духовной исключительности. Почему его проницательнейший ум не смог заметить главного: от этой беды нельзя застраховаться, нельзя навесить на целый народ ярлык «богоизбранности» и воспринимать этот статус (впрочем, дарованный народом самому себе) как пожизненную неприкосновенность от падений в бездну богоборчества.

Однобокий взгляд в статье чередуется с удивительными прозрениями: «Человеческое «Я» – желая зависеть только от самого себя, не признавая и не принимая другого закона, кроме собственного изволения, словом, человеческое «Я», заменяя собою Бога, конечно, не составляет ещё чего-либо нового среди людей, но таковым сделалось самовластие человеческого «Я», возведённое в политическое и общественное право и стремящееся, в силу этого права, овладеть обществом. Вот это-то новое явление и получило в 1789 году название французской революции».

Чуть позже об этом он напишет уже в стихах:

Смотри, как на речном просторе,

По склону вновь оживших вод,

Во всеобъемлющее море

За льдиной льдина вслед плывёт.

На солнце ль радужно блистая,

Иль ночью в поздней темноте,

Но все, неизбежимо тая,

Они плывут к одной мете.

Все вместе – малые, большие,

Утратив прежний образ свой,

Все – безразличны, как стихия, –

Сольются с бездной роковой!..

О, нашей мысли обольщенье

Ты, человеческое Я,

Не таково ль твое значенье,

Не такова ли судьба твоя?

Протоиерей Георгий Флоровский не случайно написал труд «Исторические прозрения Тютчева».

Федор Иванович еще в 1873 году говорил: «Что меня наиболее поражает в современном состоянии умов в Европе, это недостаток разумной оценки некоторых наиважнейших явлений современной эпохи. Это дальнейшее выполнение все того же дела, обоготворения человека человеком, – это все та же человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный. Таковою проявляется она в политических партиях, для которых личный их интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного соображения. Таковою начинает она проявляться и в политике правительств, которая, ради достижения своих целей, не стесняется никакою преградою, ничего не щадит и не пренебрегает никаким средством, способным привести ее к желанному результату. (…)

Как только надлежащим образом опознают присутствие этой стихии, так и увидят повод обратить более пристальное внимание на возможные последствия борьбы, завязавшейся теперь в Германии, – последствия, важность которых способна, для всего мира, достигнуть размеров неисследимых». И поэт пророчески предсказывает, что Европа в результате может оказаться в состоянии варварства, которого еще не наблюдала история мира. Впрочем, опять приходиться заметить, что этого варварства не избежала и сама православная монархия, которая вроде бы боролась с инфекцией революции и ее знаменем с огромной буквой «Я».

Тютчев вполне патриархально считал, что идеология индивидуализма (доведенная в Европе до своего логического предела) – вот главная причина бед и страданий как отдельной личности, так и человечества в целом. И рецепт лечения он видел тоже один:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвётся из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит…

И сознаёт свою погибель он,

И жаждет веры – но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,

Как ни скорбит перед замкнутой дверью:

«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!

Приди на помощь моему неверью!..» (1851)

Подвиг веры, на который был способен, например, отец бесноватого отрока из евангельской истории, недоступен сытому и спокойному, уверенному в себе человечеству.

Тютчев вполне искренне верил в концепцию «Москва – третий Рим», подбирая под нее и символическую игру чисел. По его прогнозу, в 1853 году – ровно через 400 лет после падения Константинополя – Византия возродится в образе новой православной сверхдержавы, расположенной однако севернее прежней. Поэт убежден – таково решение самого Провидения.

Начало Восточной (Крымской) военной кампании поэт всячески приветствовал, ожидая скорого освобождения славян и долгожданной Литургии в Софии

Дни настают борьбы и торжества,

Достигнет Русь завещанных границ.

И будет старая Москва

Новейшею из трех ее столиц

(«Спиритистическое предсказание», 1853 год)

Впрочем, вскоре действительность внесла свои поправки в такие радужные ожидания. И уже в стихотворении «На Новый 1855 год» поэт не может скрыть своих сомнений в русской, славянской победе. Предчувствие драматического для России финала становится слишком очевидным.

Причины поражения Федор Иванович видел главным образом в экономической отсталости России и ее внутриполитической слабости. После падения Севастополя поэт разразился гневной тирадой в адрес верховного правителя – «этого несчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах».

Поэт, еще недавно сочинявший гимны императору, теперь видит в нем лишь предателя национальных интересов:

Не Богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей

И все дела твои, и добрые, и злые —

Все было ложь в тебе, все призраки пустые,

Ты был не царь, а лицедей, — откликнется он на смерть Николая I.

Зато воцарение Александра II возродило в нем надежду на блестящее будущее России. Правда, демонстрация верноподданнических чувств в его стихах почти всегда выглядят вяло и неуклюже:

Царь благодушный, царь с евангельской душою,

С любовью к ближнему святою,

Принять, державный, удостой

Гимн благодарности простой!

Ты, обнимающий любовию своей

Не сотни, тысячи людей,

Ты днесь воскрыльями ея

Благоволил покрыть и бедного меня,

Не заявившего ничем себя

И не имевшего на царское вниманье

Другого права, как свое страданье!..

Это отрывок из пространной оды, адресованной императору Александру II.

К концу жизни он подошел в положении особо приближенного к Его императорскому величеству тайного советника, Председателя Комитета иностранной цензуры, кавалера множества орденов и знаков отличия. Ни один значительный поэт в России после Державина не удостаивался таких чинов и наград.

В отношении власти он мог позволить себе все: даже подшучивать над ней. Однажды, узнав о плачевном состоянии здоровья Тютчева, его собрался посетить сам Государь. На что Федор Иванович мгновенно отреагировал: «Будет крайне неделикатно, если я не умру на следующий день после царского посещения». Об остроте, конечно, донесли. Высочайший визит был отменён.

«Многообещающая грязь милой родины»

Его отношение к родной земле никогда не было однозначным. Возможно, такой взгляд свойственен любому, кто имел опыт длительного пребывания за границей: преимущества «их» жизни становятся очевидными – даже несмотря на ностальгию по «уюту домашнего очага». Пятидесятилетний поэт, желая побыстрее возвратиться в Россию из очередной заграничной поездки, вывел замечательную формулу: «Я не без грусти расстаюсь с этим гнилым Западом, таким чистым и комфортабельным, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины».

В его стихах, письмах, воспоминаниях часто встречается тема возвращения домой – и тема это окутана тягостным ощущением необходимости разрыва с понятным и рациональным миром. В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существования вне родины, и время подумать о пристанище в старости, которая уже подходит», а пять лет спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лет.

И ладно бы только погода не устраивала – весь строй жизни был иной.

Летом 1825 года, когда начинающий дипломат впервые вернулся домой после двухлетнего пребывания за границей, Погодин записывает в дневнике: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные им кораблекрушением».

Многое в России казалось Тютчеву неправильным, а то и вовсе глупым. И ладно бы еще невинно-глупым, но часто преступно-глупым, ведущим к гибели. Его возмущало повсеместное и как бы само собой разумеющееся подавление духовной свободы. «Все подверглось подавлению, все кретинизировалось», — сокрушался он. Привыкшего к четкости мышления поэта возмущало, что управление делами «принадлежит мысли, которая сама себя не понимает». «Чувство такое, как будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по все более крутому склону, и вдруг замечаешь, что на козлах нет кучера», — писал Тютчев жене.

Тем не менее, публично он Россию все чаще превозносил и предпочитал говорить о ее великом будущем. А самое тайное, сокровенное выводил в стихах. Как и всякий настоящий поэт, Тютчев тонко и остро разделял временное и вечное. И поэтому даже самые печальные события во «внешнем мире» не могли охладить в нем веру в свое Отечество и его высокое призвание:

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа –

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь небесный

Исходил, благословляя.

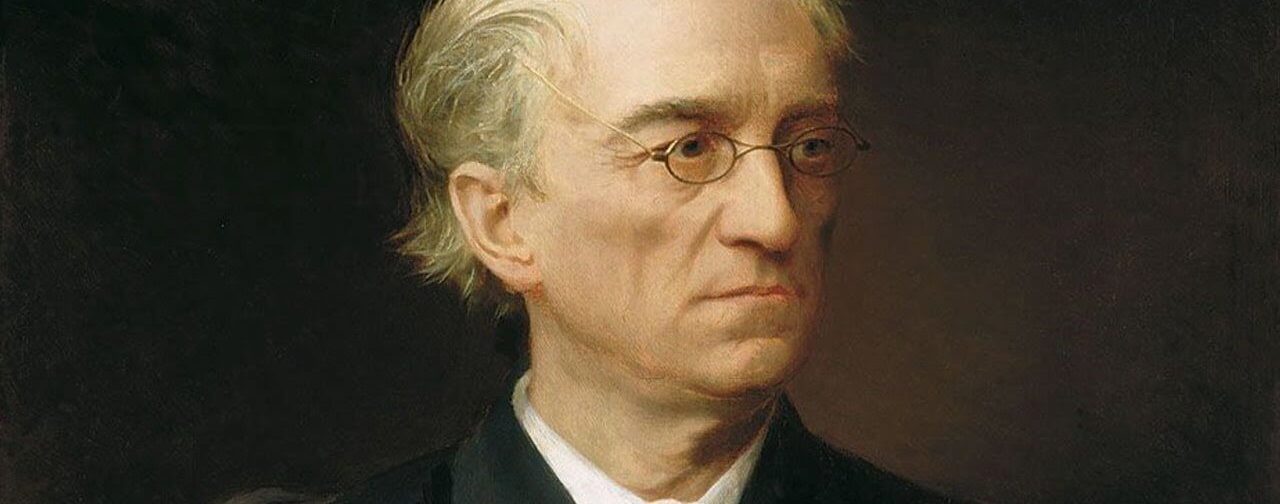

Портрет поэта

С портрета Тютчева смотрит худенький старичок в очках, с мягкими всклокоченными седыми волосами и с задумчивым лицом… Он больше похож на пожилого немца, какого-нибудь учителя музыки или профессора точных наук. Собранный, рациональный и решительный. Но, по замечанию Д.С.Мережковского, «по внешности так же трудно судить о нем, как по черепку могильной урны о хранившихся в ней благовониях и о слезах, над нею пролитых».

По проницательному наблюдению Ходасевича, «он стремился устроить дела Европы, но в Хаосе понимал больше».

Кажущаяся простота и «затёртость» его стихов (шутка ли: эти строки впитываются нами с самого детства) часто мешают по-настоящему углубиться в их смысл. Но стоит только вчитаться – и суета мегаполиса, обремененность мелкими неприятностями и обеспокоенность нерешенными вопросами отступают на второй план.

Чародейкою Зимою

Околдован, лес стоит —

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,-

Не мертвец и не живой —

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Легкой цепью пуховой…

Солнце зимнее ли мещет

На него свой луч косой —

В нем ничто не затрепещет,

Он весь вспыхнет и заблещет

Ослепительной красой.

*** *** ***

«Нам не дано предугадать…» — задумчиво вывел Тютчев тем же самым пером, которым создавал свои политические статьи и был, конечно, прав.

Возможно, когда он писал о будущем России и Европы, об опасностях революций и необходимости перемен, он был уверен, что это и есть главное дело его жизни, то, что будут вспоминать благодарные потомки.

Но время имеет замечательное свойство: все наносное, второстепенное и несущественное оно стирает и делает практически небывшим, оставляя только главное. Так, о публицистике Тютчева вспоминают разве что специалисты. А стихи, которые он писал как бы на полях своей биографии, знают все. Собственно, они и стали его истинной биографией. Более того, именно они – вопреки надеждам на силу воззваний и манифестов – способны по-настоящему изменить человека.