Чего люди искали в Сибири несколько десятилетий назад? Мог ли честный человек работать в советской журналистике? Чем в те годы филология отличалась от философии? В интервью Правмиру литературовед Иван Есаулов рассказал о своем детстве в сибирской глубинке и о своей работе.

Иван Есаулов родился в 1960 г. в Сибири. Окончил Кемеровский университет. Кандидатскую диссертацию защитил в 1988 г. в МГУ, докторскую в 1996 г. в МПГУ. Доктор филологических наук, профессор. Теоретик и историк русской литературы.

Автор нескольких книг и более 200 статей, которые публиковались в журналах «Новый мир», «Москва», «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Грани», «Russian Literature», а также выходили в издательствах МГУ, РГГУ, МПГУ, университетов Бергена, Загреба, Кембриджа, Оксфорда и других. Как приглашенный профессор читал лекции во многих университетах Западной Европы и США. Сейчас профессор Литературного института и директор Центра литературоведческих исследований РПУ.

— Иван Андреевич, в одном из интервью вы сказали, что ваш отец оказался в Сибири волею судеб. Он был репрессирован?

— Нет, он переехал туда по своей воле, но если бы не переехал, скорее всего, его бы арестовали. Дело в том, что в начале войны он попал в плен и четыре года провел в немецком концлагере. Освободили этот лагерь американские войска, он оказался в американской зоне оккупации Германии, что усугубляло его «вину». Он был учителем русского языка и литературы, после войны вернулся в школу, но ненадолго.

Друзья, заведовавшие образованием, сказали ему приватно, что на него уже поступило два доноса. Логика известная: кто был в немецком плену, не имеет права учить советских детей. Нетрудно догадаться, что ждало его после таких доносов. Но отец ждать не стал. Бросил всё и уехал. Так вот он и оказался в Сибири. Не под конвоем, а добровольно. Зато остался на свободе.

Альтернативная реальность

Я всегда удивлялся, что у него хватило решимости вот так круто изменить свою жизнь, профессию — больше он никогда не преподавал, — причем уже не в молодом возрасте. Он родился в 1909 году, я поздний ребенок, то есть уехал он в Сибирь, когда ему было за сорок. Там он встретился с моей мамой, коренной сибирячкой, там я и родился.

— Наверное, уехал он в самую глубинку?

— Да, прежде, чем осесть, он сменил несколько мест в Южной Сибири, но все они находились не просто вдали от городов — нигде не было железной дороги. Специально он выбирал такие места. Мне он объяснял потом это тем, что разлюбил большие города. Но образованием моим занимался серьезно, я очень рано научился бегло читать, и когда пошел в школу, меня сразу хотели перевести в третий класс.

Я действительно знал больше того, что нам рассказывали в первом-втором классе, поэтому откровенно скучал на уроках, но отец считал, что ребенку лучше учиться с ровесниками. И теперь я его понимаю — не уверен, что мне было бы хорошо с ребятами, которые на два-три года меня старше. В детстве это очень существенная разница в возрасте.

К тому времени, как я пошел в школу, отец уже определился — выбрал место такое же удаленное от всех центров, но достаточно культурное. Считаю, что мне повезло со школой. У нас были замечательные учителя, с университетским образованием, много хороших кружков — я занимался в историческом. Даже тайное общество мы в школе организовали, вели дневники.

Мы создали целую альтернативную реальность: виртуальное государство, со своей конституцией, финансами, культурой, спортивными состязаниями, например, многоматчевыми чемпионатами по шахматам. У нас была своя летопись, свои праздники и т. д. До интернета… Многие из нас не затерялись в этой жизни. Например, мой ближайший друг уже в постсоветское время стал главой администрации одной из территорий РФ.

Конечно, я с детства чувствовал, что мой отец другой, слишком уж разительно он отличался от тамошних старожилов, и даже переживал по этому поводу — такова детская психология. Но люди его уважали, и не только как интересного собеседника, но и как смелого человека. Например, однажды женщина, мать моего школьного товарища, попала в тюрьму. Не знаю даже за что, но чтобы ей помочь, нужно было грамотно составить бумагу (там были смягчающие обстоятельства). Отец написал, ее выпустили. Люди подобные вещи обычно помнят.

Вообще отец не прятался, не боялся говорить, что думает. Например, рассказывал нашим гостям о Европе, я эти разговоры, обычно за бутылочкой, помню хорошо, — он же после освобождения некоторое время провел среди американцев. Многое в этих разговорах вызывало у меня внутренний протест — уж чересчур мой книжный мир и его жизненный опыт отличались.

А я, надо сказать, в этот мир книг был очень погружен, до некоторого равнодушия к «здешней» реальности. У нас часто бывали с ним «идеологические разногласия», если можно так назвать спор с участием ребенка. Например, отец очень хвалил сидевших с ним в одном концлагере французов — «веселые ребята», говорил он. Эти сидельцы, как и некоторые другие, просто помогали выжить советским военнопленным, делились с ними, поскольку получали по линии «Красного креста» различную помощь. Они получали, наши — нет.

Дальше Сибири не сошлют

— Со мной лет до 14 родители старались о советской власти не говорить, резонно опасаясь, что могу потом сказать лишнее в школе или во дворе.

— Понимаете, надо учитывать специфику тех мест, где мы жили. Люди шутили: «Дальше Сибири не сошлют». И увольнение с работы «за разговоры» там почти никому не грозило. Как можно уволить, допустим, кузнеца или ветеринара — заменить-то их некем, а профессии эти необходимы.

Жизнь в отдаленном районе имела в то время одно несомненное преимущество — уровень свободы был гораздо выше, чем в стране. Оценил я это уже позже, учась в университете. Многие вещи, которые я привык свободно обсуждать, в университете не обсуждались или обсуждались в узком кругу, полушепотом.

Когда к отцу приходили мужики (а они любили его слушать), он позволял себе очень резкие высказывания о советской власти, которая ни с кем и никогда «не советовалась», и никто его не заложил. Впрочем, после школы я год работал на глиноземном комбинате в Ачинске (это Красноярский край), и там тоже велись очень вольные разговоры.

Позже, в университете, меня несколько раз уговаривали вступить в партию, как отличника учебы, и я не знал, как отбояриться, кроме стандартного «не готов еще». В Ачинске же рабочие на такие предложения отвечали нецензурно, не боясь партийных активистов, откровенно насмехаясь над ними. И их за это не трогали. Правда, это был уже конец семидесятых годов.

Наверное, если бы они вышли на демонстрацию и в центре Ачинска развернули плакат «Долой советскую власть», им бы не поздоровилось. Но такое в голову никому не приходило, а говорить, что думают о советских лозунгах и агитках, люди не боялись. Часто пишут, что в то время так называемый «простой народ» верил советским газетам, и я каждый раз недоумеваю. Не знаю, в какой среде жили люди, которые это утверждают. В той среде, где я вырос — среде, в целом, очень простой, — никто не верил ни в «коммунизм», ни в бравурную советскую трескотню.

Люди видели, как отличается повседневная жизнь пропагандистов от того, что они провозглашают с трибун, и откровенно смеялись над их пропагандой. В семидесятые годы уж точно. Может быть, номенклатурная и околономенклатурная публика, озабоченная партийными карьерами или цеплявшаяся за свои кафедры, отделы, театры, еще за что-то, и вела какой-то иной образ жизни. А что можно было сделать с рабочими Ачинского глиноземного комбината, многие из которых к тому же имели уголовное прошлое?

Цинизм советских журналистов

Я ехал туда потому, что хотел проверить себя на прочность. Хоть я, например, одновременно, учась в школе, занимался спортом и играл в «вокально-инструментальном ансамбле», довольно известном в тех краях, на разных инструментах — от ионики до бас-гитары, во многом все-таки оставался домашним книжным мальчиком.

Вот против этого я и взбунтовался, когда поехал работать в Ачинск — ближайший к нам относительно крупный город. Очень специфическая среда, но за год, что проработал в Ачинске, я приобрел довольно полезные для жизни навыки, которые не очень часто встречаются у мальчиков-филологов. И до сих пор не жалею об этом.

— А филологом когда решили стать?

— Отец привил мне любовь к художественной литературе, но филологом я быть не собирался. В школе всерьез подумывал о спортивной карьере, причем колебался, футбол выбрать или теннис. Например, юношей играл во взрослой футбольной команде левым полузащитником, однажды мы даже выиграли зональный турнир, там кое-какие деньги платили «командировочные», девушки с нами ездили болеть на выездные матчи (как, впрочем, и с нашим «ВИА») — и так далее, но лет в 16 понял, что великим спортсменом мне не стать, а раз так, то и незачем вообще идти по этой стезе — в юности я был, прямо скажем, максималистом.

Я довольно серьезно интересовался русской историей. Был уверен, что стану историком, совершенно не понимая, что никакое сколько-нибудь серьезное изучение отечественной истории (особенно ХХ века) в позднебрежневские времена в нашей стране было невозможно. Да и сейчас…

После Ачинска решил поступать на исторический, но, к счастью, одна женщина в приемной комиссии мне симпатизировала, и она мне весьма популярно объяснила, почему именно я никогда не смогу поступить на исторический факультет. В общем, в последний день приема документов я забрал их с истфака и подал на считавшийся тогда гораздо менее престижным филфак.

Поступил туда без особого энтузиазма, но довольно быстро филология меня увлекла. Сначала, правда, думал, что стану журналистом — на первых курсах стал сотрудничать с разными изданиями, печатался. Одновременно усердно занимался, как тогда это называлось, на «факультете общественных профессий», получив в итоге дипломы радио- и фотожурналиста. И работа нравилась, но отвратила сама журналистская среда. С таким цинизмом я еще не сталкивался никогда и нигде, и мне просто стало страшно, что всю жизнь придется быть среди этих циников.

Потом, столкнувшись с партийными боссами, я понял, что цинизм советских журналистов вполне сравним с цинизмом партийной номенклатуры. Я говорю сейчас уже про семидесятые-восьмидесятые годы, допускаю, что в двадцатые-тридцатые номенклатура при всем своем фанатизме не была так цинична. Хотя как сказать.

К третьему курсу понял, что журналистом быть я точно не хочу, и решил глубже заняться русской литературой. Как и в школе, мне повезло с преподавателями. Многие курсы нам читали яркие филологи, сильные теоретики, почти все потом оказались в Москве, кто раньше меня, кто позже. Были люди, в нынешнем понимании, леволиберального толка, но это не так важно. Важнее, что интересные. Особенно это было важно в то тусклое время. Тоже, надо признать, по-советски достаточно циничные — и научная среда отличается цинизмом, но не таким все-таки, как журналистская. Были у нас и весьма сильные преподаватели по истории литературы, а также те, кто весьма успешно в научном отношении занимался языкознанием.

Шире, чем принято

Вскоре я стал председателем научного студенческого филологического общества, организовывал конференции, на которые приезжали студенты-филологи со всей страны. Увлекло меня это и само по себе, а еще было важно, что к нам не пристают партийные и комсомольские активисты. Ведь организация конференций — это своего рода «общественная работа», значит, другой «общественной работой», идеологического толка, уже и не могут заставить заниматься.

Считалось, что филология не может подорвать устои. Кстати, и любимые мной Лосев и Бахтин вынужденно занимались филологией, а не философией — в том числе и по этой причине. Серьезно ведь философией (как и историей) заниматься марксисты-ленинцы все равно не дадут, а вот филологией — с некоторыми оговорками — все-таки можно заниматься вполне серьезно.

Считалось, что филология не может подорвать устои. Кстати, и любимые мной Лосев и Бахтин вынужденно занимались филологией, а не философией — в том числе и по этой причине. Серьезно ведь философией (как и историей) заниматься марксисты-ленинцы все равно не дадут, а вот филологией — с некоторыми оговорками — все-таки можно заниматься вполне серьезно.

— Вы тоже считаете себя не филологом, а философом?

— Нет, я себя считаю филологом, но саму филологию понимаю, может быть, шире, чем принято. Наверное, проще всего это объяснить на примере моих книг. Каждая из них — своего рода вызов (или ответ на вызов), хотя я такой цели не ставил. Просто некоторые вещи понимал не так, как принято.

Например, я был автором одной из глав и составителем книги «„Конармия“ Исаака Бабеля» вышедшей в издательстве РГГУ в 1993 году, а в прошлом году в издательстве «Св. Климент Охридский» Софийского университета вышла уже моя монография «Культурные подтексты поэтики Бабеля». Как известно, шестидесятники видят в его произведениях своего рода альтернативу советской системе, альтернативу власти, я же попытался показать, что ни в одном тексте Бабеля не подвергается сомнению ценность Революции и необходимость «защиты» Революции от всевозможных «врагов».

Он ведет споры с Буденным, другими партийными деятелями, но это споры внутри одной культурной системы — советской. Я пришел к такому выводу даже не на основании фактов биографии Бабеля, весьма, надо заметить, по-своему характерной, а анализируя его вершинные произведения — «Конармию» и «Одесские рассказы». Этот «советский ген» проник в саму поэтику его текстов. Но, разумеется, шестидесятникам (и не только шестидесятникам) такое мнение о творчестве Бабеля понравиться не могло.

В 1995 году в издательстве РГГУ вышла моя книжка «Спектр адекватности», в которой я старался теоретически обосновать множественность интерпретаций литературного произведения, подчеркивая, что филологическая наука не должна ставить своей целью поиски единственно возможного «правильного» прочтения (предполагая, что все другие будут при этом «неправильными») и именно его называть «научным».

Я пытался очертить возможные границы адекватных прочтений, диктуемые самим текстом. Это тоже был вызов, потому что в то время эпигоны структурно-семиотического подхода пытались доказывать прямо обратное, рассуждая об «историзме» и определяя «научность» так, как бы им это хотелось понимать.

Написал я эту книгу не когда официальное советское литературоведение пыталось задвинуть в дальний угол Лотмана и его школу, а, напротив, когда структурно-семиотический подход, пожалуй что, у нас возобладал. С опозданием на два десятка лет и у нас можно было говорить, по удачному выражению Сола Морсона, о «семиотическом тоталитаризме», который не терпит инакомыслия, в том числе, научного.

Даже Бахтин попал под подозрение как не вполне филолог и не вполне ученый (достаточно вспомнить серию статей в «Новом литературном обозрении»). Я сам тогда работал в РГГУ и пытался доказать коллегам совсем очевидные вещи: например, что на одной кафедре вполне могут работать люди с разными научными убеждениями. Увы, мне это так и не удалось.

Оказалось, что в университете, декларирующем свою прогрессивность и демократичность, представления на самом-то деле очень советские, причем с каждым годом этот советизм нарастал (у меня даже есть об этом небольшой фельетон — «От ВПШ к РГГУ и обратно»), и в 2010 году меня, наконец, оттуда «вычистили».

Коллективизм против соборности

В том же 1995 году издательство Петрозаводского университета любезно предложило мне издать книгу «Категория соборности в русской литературе». Если помните, тогда одни с нетерпением, другие со страхом ждали, что вот-вот коммунисты возьмут реванш. Господствующее настроение было таким, что соборность и коллективизм — это, в сущности, одно и то же.

Я же в своей книге пытался показать, что советский коллективизм и русская православная соборность не только не синонимы, но имеют совершенно разный генезис, что советский коллективизм есть отрицание русской соборности. Книга вышла огромным для университетских изданий того времени тиражом — три с половиной тысячи экземпляров, — и ее тоже восприняли как вызов.

— Не могли бы вы привести свои аргументы из той книги? Многие ведь по-прежнему убеждены, что между коммунизмом и христианством немало общего.

— Существуют разные типы культур. Культура индивидуализма, где на первом плане «Я». У нас ее принято считать характерной для Запада, хотя по отношению к современному Западу это не совсем так. Противоположен индивидуализму тоталитарный коллективизм, где есть «Мы» и угнетение «Я», то есть всякой индивидуальности, уникальности, подавление личности.

В соборности личность не только не подавляется, но в каждом человеке, независимо от его интеллекта, социального статуса, даже в опустившемся бродяге я должен увидеть не «маленького человека», не производное пресловутых «условий среды», а пусть и поврежденный, но все-таки образ Божий. Соборность строится на формуле «Ты еси».

На установке «Ты еси» возрастала вся православная культура, именно благодаря «Ты еси» русская классическая литература так притягательна, любима в мире. Ничего общего в соборности нет с колхозами, партийными и комсомольскими собраниями и прочими «достижениями» советского коллективизма.

Но после 70 лет гонений на Православие мало кто понимает, что такое соборность, в том числе и среди ученых-гуманитариев. Остались либо певцы «западного» «Я», индивидуализма, либо оппонирующие им наследники советского «Мы».

И после выхода книги «Категория соборности в русской литературе» у меня усугубились проблемы с двумя могущественными социосистемами внутри своего же научно-преподавательского сообщества — теми, кто с уважением относится к советским «достижениям» коллективизма, и с теми, кто воюет с ними, опираясь на дехристианизированный опыт таких западных интеллектуалов, как Ролан Барт.

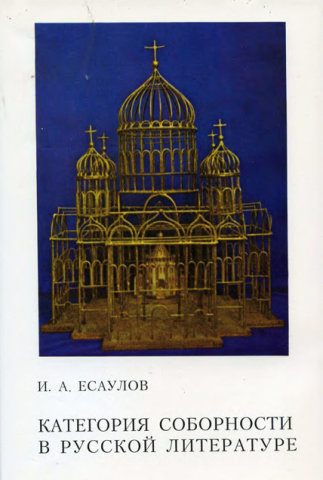

На суперобложке книги изображен макет храма Христа Спасителя, сделанный художником Юрием Селиверстовым, который умер в 1990 году, когда еще не началось восстановление храма, а слайд этого макета мне предоставила его вдова Екатерина Селиверстова. Попробую вкратце описать его. Золоченая железобетонная арматура повторяет все контуры храма, а внутри маленькая часовенка.

На суперобложке книги изображен макет храма Христа Спасителя, сделанный художником Юрием Селиверстовым, который умер в 1990 году, когда еще не началось восстановление храма, а слайд этого макета мне предоставила его вдова Екатерина Селиверстова. Попробую вкратце описать его. Золоченая железобетонная арматура повторяет все контуры храма, а внутри маленькая часовенка.

— Этот макет очень нравился Савве Васильевичу Ямщикову. Он, кажется, и после восстановления храма считал, что лучше было бы реализовать проект Селиверстова.

— Я понимаю его. Разговоры о восстановлении храма шли еще при жизни Селиверстова, но он считал, что если мы восстановим именно этот храм, так сказать, в «том же» виде, мы сделаем большую нравственную ошибку. Дело даже не в том, что это будет новодел. Восстановив храм, мы показываем, что сколько ни ломай, ни взрывай, все можно будет построить заново.

Это, действительно, на мой взгляд, не совсем правильно по отношению к памяти новомучеников и исповедников российских. Здание восстановить можно — теперь все в этом убедились, — но тысячелетнюю православную культуру большевики практически уничтожили. Не до конца, но во многом.

Я потому и взял для обложки макет Селиверстова, что в нем идеально выражена идея книги — все разрушено. Точнее, почти все. Я исхожу из того, что советская культура не является продолжением русской православной культуры. От великой русской культуры осталась разве что маленькая часовенка — что-то неуничтожимое.

Как писал Толстой в «Войне и мире», когда Москва практически уничтожена после пожара, все-таки осталась душа Москвы. Душа осталось, но видимое уничтожено. Я как раз хотел в книге показать как масштабы разрушения, так и неуничтожимую душу России — как она предстает в вершинных произведениях нашей словесности.

Вселенский смысл Прощеного воскресенья

Приведу вам пример не из литературы, а из жизни. В 1991 году умер мой отец. В то время ближайший храм был за сотни километров. Я привез священника. В тех местах это было первое православное отпевание более чем за полвека, и некоторые восприняли это как мое странное чудачество. Говорили, что я заучился до такой степени, что не дал по-человечески похоронить своего отца — тем, что попа привез. Так что кое-в чем добилась все-таки советская власть своего — до такой степени помрачила сознание людей. И это тоже показатель разрушения православной культуры.

— А как вы пришли к вере? Благодаря русской литературе или были встречи, испытания?

— Литература, конечно, тоже повлияла на мое мировоззрение, и глубоко верующих людей я встречал, но главное — жизненные обстоятельства. Подробно говорить не буду — это очень личное, — но в моей жизни произошло настоящее чудо. Родные и друзья об этом знают.

— После этого ваши взгляды на филологию как-то изменились?

— На филологию — нет. Наверное, благодаря вере я смог глубже понять русскую классику, но, хотя меня многие и называют религиозным литературоведом, мне само это определение кажется надуманным.

Я занимаюсь филологией, а не религиозной филологией. Пытаюсь показать то, что советское литературоведение по понятным причинам показать не могло, но пользуюсь при этом именно литературоведческим инструментарием, хотя и, наряду с этим, пытаюсь обосновать необходимость новых категорий филологического понимания русской словесности. Иногда они совпадают с названиями моих книг.

В «Пасхальности русской словесности» — я попытался кардинально переосмыслить понятие культурного бессознательного. Книга эта вышла в московском издательстве «Кругъ» в 2004 году, к тому времени уже появился уже ряд трудов православных авторов, в которых православие фактически уподоблялось идеологии, что для меня категорически неприемлемо. Так что в этой книге я полемизирую не только со сциллой либерального прогрессизма, но и с харибдой догматического начетничества.

У Фрейда обосновывается индивидуальное бессознательное, у Юнга — коллективное, хотя еще до Фрейда Достоевский писал о значимости бессознательного в жизни русского народа, в том числе для православного бытия. А я пишу о культурном бессознательном, выделяя пасхальный и рождественский архетипы.

Например, Лев Николаевич Толстой в рассказе «После бала» хотел показать ложь бала и тем самым «разоблачить» официальную жизнь, которую он считал неправильной, «сорвать маски». То, что происходит во время бала, оказывается фальшивым, а то, что произошло после бала — настоящим.

Однако этот же рассказ я прочитываю как историю любви. Культурное бессознательное в данном случае так проявляет себя, что для толстовского рассказчика (и обличителя) Ивана Васильевича нечувствительной становится собственная греховность, то, что он не может простить Вареньку. По отношению к Вареньке Иван Васильевич поступает по-своему не менее жестоко, нежели солдаты — с бежавшим татарином. Ведь вся «вина» Вареньки в том, что она дочь полковника.

Я и показываю, что сознательно у Толстого доминирует позиция разоблачителя, а смысл рассказа, рассказа хрестоматийного, гораздо глубже — неумение и нежелание простить другого человека, а здесь еще и любимого человека, приводит к личному краху, что сам рассказчик, Иван Васильевич, вполне признает: «Никуда, как видите, не годился».

Сознательно Толстой стремился показать вовсе не это, но показал именно это. Прощеное воскресенье имеет в русской культуре не социальный, но вселенский смысл. В итоге же осуждения другого, чистый понедельник для Иван Васильевича так и не стал «чистым», он «пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян».

Сам Толстой вполне допускал подобную возможность переосмысления, когда, например, писал в послесловии к рассказу Чехова «Душечка», что сознательно Чехов «намеревался проклясть» свою героиню, но «бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил». На примере вершинных произведений русской литературы я пытаюсь показать, как это происходит. Убедительно или нет, конечно же, не мне судить.

В этой же книге я пытаюсь как бы «расщепить» то, что в свое время Бахтин называл Карнавалом, выделить в нем различные по своему культурному происхождению полюса юродства, граничащего со святостью, и шутовства, соприродного греху.

Наконец, уже в этом году питерское издательство «Алетейя» издало мою, как они считают, «итоговую» монографию «Русская классика: новое понимание». Там я представляю новую концепцию истории русской литературы, которая базируется на описании доминантного для России типа христианской духовности.

Речь у меня идет не о выявлении той или иной степени религиозности авторов и их «идеологии», чем, увы, грешат некоторые исследователи, не о механической трансляции системы православной догматики на корпус художественных текстов, а о принципиально ином типе гуманитарного понимания, который я отличаю от внешнего «объяснения». Можно сказать вот так: отечественную словесность я рассматриваю в «большом времени» русской православной культуры.

Взаимная ожесточенность до добра не доведет

— Вы много преподавали за границей? Насколько интересны западным студентам ваши идеи? Не казались ли они неполиткорректными руководству университетов?

— Может быть, кому-то и казались. Но ни в одном западном университете никто не может диктовать профессору, что можно, а чего нельзя включать в курс.

К тому же у нас принято говорить о Западе как о чем-то едином, но это неправомерное обобщение. Многие удивятся, но, пожалуй, больше всего мне понравилось работать с американскими студентами. Так вот, в России сложился стереотип, что все американцы тупы и невежественны. Как любой стереотип, он имеет мало общего с реальностью.

Возможно, мне повезло — я преподавал тем, кого у нас называют аспирантами. То есть азы мои студенты уже знали и многие вещи схватывали на лету, даже если до этого не изучали специально русскую культуру. Конечно, люди, которые записывались на мои курсы в американском университете, наверное, уже были немного особенные — и до моих лекций. Но степень их заинтересованности была действительно совершенно иного порядка, чем, к сожалению, типичной нынешней студенческой аудитории в РФ.

Далеко не все они христиане, но если в некоторых российских вузах студенты и преподаватели слышать ничего не хотят о Православии, сопротивляются попыткам ввести хотя бы факультативные курсы с подобной тематикой и проблематикой, в Америке и Европе людям, изучающим русскую литературу, не надо доказывать отдельно, какое большое значение для понимания нашей культуры имеет Православие. Некоторые студенты так полюбили русскую культуру, что впоследствии приняли Православие. Это меня радует, но, конечно, специально я такой цели перед собой не ставил.

Не буду идеализировать — есть и в западной русистике, как и вообще в жизни, мощная антихристианская струя, и последние лет 20 она, по моим наблюдениям, усиливается. Если раньше я всех коллег-русистов поздравлял с Рождеством, теперь вот картина другая. Будут ли рады моим поздравлениям те, для кого это Рождество всего-навсего «зимний праздник»? Но все же на Западе не выкорчевывали эту традицию так свирепо, как у нас.

Многие мои коллеги и друзья любят русскую культуру, с симпатией относятся к Православию, часто не будучи православными. Не могу не назвать таких прекрасных русистов, как норвежцы Юстин Бертнес и Эрик Эгеберг — он еще и прекрасный переводчик русской поэзии. Существуют превосходные работы шведа Пер-Арне Будина, книги шведки же (а ныне — американки) Айрин Мэсинг-Делич, работы поляка Ежи Шокальски, хорвата Йосипа Ужаревича и многих, многих других.

Конечно, и среди российских коллег у меня есть единомышленники: москвичи Борис Николаевич Тарасов, Владимир Николаевич Захаров, Александр Николаевич Ужанков, Галина Владимировна Мосалёва из Ижевска, Людмила Григорьевна Дорофеева из Калининграда и — тоже — многие другие.

К сожалению, приходится встречаться и с совершенно не академическим, но сугубо идеологическим неприятием моих научных идей и концепций. Иногда это подкрепляется административным произволом. Приведу лишь один — из множества возможных — пример. В РГГУ в свое время отказались принять к защите блестящую работу моей докторантки Светланы Всеволодовны Шешуновой «Национальный образ мира в русской литературе» (позднее диссертация была защищена в Петрозаводске).

Настоящей причиной явилось именно то, что она рассматривает творчество П. И. Мельникова-Печерского, И. С. Шмелева, А. И. Солженицына в христианском контексте понимания. В ходе обсуждения заведующая кафедрой, среди прочего, зачитала электронное письмо новоявленного доктора наук, с отрицательной оценкой работы, в котором были строки о диссертантке как о «практикующей христианке».

Если бы в любом американском университете кто-нибудь сказал, что человек не должен допускаться к защите потому, что он «практикующий христианин», либо хотя бы позволил себе намёк на это, его бы, я уверен, на второй день уволили. Там не могут отказать человеку в защите диссертации по причинам, не связанным с научной ценностью работы.

Увы, у нас люди, называющие себя либералами, считают это нормой, в социальных сетях похваляются друг перед другом, что ловко «истребили» вот такого «православнутого» конкурента. Я читал подобную либеральную похвальбу даже по случаю «истребления» неугодных аспирантов — чуждой им духовной ориентации.

С другой стороны, ревностные не по разуму православные тоже часто готовы чуть ли не разорвать «проклятых либералов». В сущности, те и другие вышли из советской «шинели», отсюда постоянные поиски врагов и невероятная степень ожесточения.

Эта взаимная ожесточенность, непримиримость до добра не доведет. Необходимо учиться хотя бы минимальному уважению к чужим ценностям. Но, по-видимому, этот путь для нашего общества будет еще весьма и весьма долгим.

Беседовал Леонид Виноградов