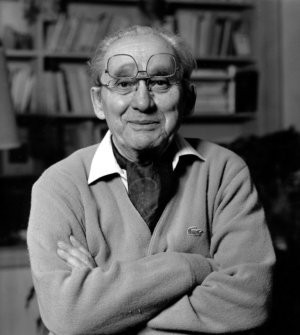

13 сентября в Москве открылся международный конгресс, посвящённый наследию Поля Рикёра (1913-2005), одного из крупнейших мыслителей недавнего прошлого. В конгрессе, который длится четыре дня, принимают участие учёные из 15 стран. Заочный ученик великого богослова ХХ в. Карла Барта, друг и собеседник папы Иоанна-Павла ΙΙ, почитатель восточного монашества, Поль Рикёр сделал немало для обогащения философии языка, философии истории и философии политики богословскими идеями.

Мы публикуем в сокращенном переводе выступление Александра Маркова, вскрывающего взгляды на «политическое равенство» Рикёра и другого важного христианского мыслителя Запада, священника-иезуита Мишеля де Серто (1925-1986), одного из создателей современной культурологии.

Идея политического равенства — от эпохи Просвещения к современности

Идея политического равенства – одна из самых спорных в политических теориях второй половины ХХ в. Изначальная версия, принадлежащая веку Просвещения, восприняла учение о человеке, державшееся сразу на двух опорах: поэтике и риторике. Но если глубинная риторичность просвещенческих размышлений о политике для всех очевидна, то как связано учение о поэзии и учение о политике, нужно сказать особо.

Просветители настаивали на том, что воображение в политической деятельности дважды вступает в игру. Политический деятель – сам продукт воображения, того древнего восторга, которому было суждено вознести отдельных героев на высоту. И государство, и религия, и все сколь-либо значимые связи между людьми были объявлены мнимостями, призрачными проекциями частных интересов. Все люди хотят различных вещей, и потому одна проекция сменяет другую, и нельзя сказать, сколь долго она будет сохранять своё влияние.

Получается, что можно просчитать интерес каждого, двигаясь от ощутимых результатов к якобы непризрачной действительности. Но в этой позиции, торжественно отвергшей любые духовные и политические авторитеты, есть одно важное но. Воображаемым является и само пространство политической деятельности: его никак нельзя назвать просто равнодействующей различных сил. Напротив, оно тоже мнимо; и любое решение, как деятельное, так и мировоззренческое, может быть принято лишь в порядке реакции на то огромное порождение воображения, которое можно назвать «исторической реальностью» или «обществом».

Слово «общество» означало здесь не упорядоченную и выверенную структуру отношений, не жизнь по негласным правилам поведения, – но только непрерывное происхождение всех обстоятельств, с которыми человек сталкивается, пока он «развивается».

В таком двойном действии воображения, которое создаёт одновременно и «политических деятелей», и «поле политической деятельности», воображает само себя, и не знает, как от этого избавиться – мы видим не только истоки идеологий, подчинивших реальность фантомам мнимой политики, но и отражение классицистской драмы с её конфликтом чувства и долга. Чувство – это простая мнимость, но долг – мнимость всеохватная и неотвратимая.

Слово «идеология» не случайно: исторические реконструкции, на которых настаивала эпоха Просвещения, были применением не методологии, а идеологии. Конечно, и тогда приходилось, и сейчас приходится признать, что наши знания об истории неполны, и для реконструкции политической истории, нужно вычертить магистраль влияний одних событий на другие. Но просветители поняли факт не как часть сложных процессов, а как объяснение любых процессов.

Из момента пересечения влияний и толкований факт превратился в их руках в какой-то отрешённый предмет любования, в какой-то «стандартный размер», к которому можно было подогнать живую историю. Экономическое понимание факта как момента уступило юридической риторике: историк разоблачает прошлое, красноречивым адвокатом которого может стать лишь факт.

Риторика эта тоже имела особый резон: в её основу легло не то понимание «подражания природе», которое имел в виду Аристотель, а то, которое создали позднейшие риторы.

Аристотель говорил о подражании действию, позволяющем литературе решить высказанные в ней проблемы в самой реальности, став медиумом этического выбора.

Но позднейшие теоретики, от грамматиков древней Александрии до философов-романтиков, объявили «подражание» кратчайшим способом решения проблем средствами самой литературы внутри самой литературы – именно для этого и нужно множество жанров, чтобы обратить результат подражания не в живую жизнь, а внутрь жанровой литературной игры с её условностями.

Так и получалось, что любая политика, которая вводит новые «факты», не столько меняет людей, сколько меняет наше воображение.

Такая «поэтика политики», представление о политике как прежде всего о «действии» (в смысле литературного или театрального действия), вступала в резкое противоречие с логикой капиталистического развития. Капитализм берёт факт во всём спектре его возможностей, а вовсе не как мнимость, фатально влияющую на будущее развитие. Капитализм не «рассматривает» факты, но прямо употребляет их в дело, справедливо видя в них часть всё более сложной системы связей.

Деньги с их собственной природой, соединяющей пользу и сведения, производство благ и цен, в переплетении с производством ценностей и правил потребления – вот поэтика капитализма, предельно далёкая от мнимостей просвещенческой и послепросвещенческой политики.

Попыткой разрешить противоречие между автономным развитием капитализма и концептуально обоснованным политическим воображением (оно же политическая реальность) стала Бисмарковская «реальная политика».

Она, казалось, может остановить это безостановочное производство жанров и ситуаций в литературе и в реальной жизни, и утвердить политическое равенство не как равенство политического выбора, и не как проекцию социального или экономического равенства в область политических решений, но как равенство жанров политической деятельности.

Главный принцип реальной политики – это не подчинение всего политического символизма (т. е. разумных оснований взаимодействия в политике) какой-то неоспоримой власти, вождю, которого описал Гоббс, а признание равенства всех решений, ориентированных на практику. Именно они превосходят свои «жанровые» границы и начинают «подражать» бесконечным возможностям «идеального» политического действия.

Главный принцип реальной политики – это не подчинение всего политического символизма (т. е. разумных оснований взаимодействия в политике) какой-то неоспоримой власти, вождю, которого описал Гоббс, а признание равенства всех решений, ориентированных на практику. Именно они превосходят свои «жанровые» границы и начинают «подражать» бесконечным возможностям «идеального» политического действия.

Чем закончилось такое «подражание» в нацистской Германии – напоминать излишне.

Такое понимание политического равенства как равного права имитировать воображаемую безграничную власть, вне специфических жанров гражданского взаимодействия, не было опровергнуто ни традиционным республиканством, ни социалистической мыслью.

Не представлялось возможным опровергнуть столь общую картину политического равенства ссылками на отдельные жанры «поэтизации» политического равенства. Поэтизацией мы называем поиск «рифм» одних ситуаций к другим, которые не зависят от исторической последовательности, но при этом обыгрывают происходящее в живой жизни.

Рикёр и де Серто

Но два важных христианских мыслителя, Поль Рикёр и иезуит Мишель де Серто, смогли опровергнуть такое понимание политического равенства. Они перенесли центр тяжести с противопоставления реального и воображаемого на противопоставление исторического повествования и жанровых условностей.

Рикёр и де Серто как политические мыслители очень похожи. Они оба не любили левое движение, они критиковали всяческий «политический романтизм» (то есть выведение политической реальности из действия отвлечённых идей), они понимали жертву не в языческом, а в христианском смысле, как основу общности и общения. Также они были культурологами, и внесли культурную проблематику (вопрос о разнообразии форм жизни, вопрос о моде) в самую сердцевину политической теории.

Но их отношение к идее политического равенства можно восстановить, только сравнив их взгляды, потому что о равенстве они не говорят напрямую.

Сопоставим книги де Серто «Культура во множественном числе» (1974) и Рикёра «Живая метафора» (1975).

Де Серто говорил, что Республика не учреждается один раз, и не только государственные, но и общественные институты Республики нуждаются в процедуре легитимации.

Повседневная жизнь стремится учредить разумный язык, на котором будут общаться люди. Кроме ярости, даже если она не ведает о своем настоящем имени, она стремится создать полис и политику, стремится создать условия жизни, которые отвечали бы целям жизни… Повседневная жизнь, как и политика и философия, признаёт только те власти, которые открывают новые области для мысли и коллективного существования.

Таким образом, все политические сообщества, согласно де Серто, зависят от легитимирующих возможностей культурных институтов.

Такое единство изначально возникает как культурная форма, так как оно лишено своего собственного смысла с точки зрения как политики, так и экономики.

Смысл не дан как нечто готовое, как то, что мы извлекаем из жанров поведения, но предписывается из другого источника.

Язык… наделен инструментальной ценностью, и он облегчает участие в политике, тогда как само это участие имеет совершенно другой источник.

Тогда равенство – это не «риторика» власти или народа, не самый быстрый способ перейти от воображения к действительности, а единственное эффективное средство ограничить политическое насилие.

Экономический империализм, этот насильственный завоеватель культурного рынка, имеет своего комического двойника: политику, которая стала в наше время просто украшением былых идеологий. Но как бы там ни было, условия возможности обмена такого рода всегда могут быть пересмотрены или подтверждены чем-то вроде культурной революции.

Такая культурная революция, восставая против равенства обмена, впервые легитимирует равенство уже не как насильственный порядок, а как единственный способ общаться. Равенство из «производства правильного общества» становится принципом общения, принципом коммуникации.

Этот «поэтический» смысл равенства в общении неожиданно раскрывает Рикёр: в своих работах он говорит, что политическое равенство – это один из многих политических институтов.

Толкуя Аристотеля, Рикёр говорит, что согласно основателю всех трёх наук (поэтики, риторики и политики):

…мышление так же относится к действию, как риторика и политика – к публичной речи. В случае сравнения… все слова сохраняют свои значения, а сами репрезентации остаются раздельными и сосуществуют с совершенно равной степенью интенсивности.

Исходя из аристотелевского сопоставления наук с практиками, Рикёр делает вывод, что нужно говорить не только о равенстве возможностей, которое чаще всего оборачивается войной всех против всех, но о равенстве «репрезентаций», публичных следствий слов и поступков. В союзники себе Рикёр берет не только Аристотеля, но и Канта:

Согласно Аристотелю, аналогия остаётся формальным отношением четырёх понятий… Она может быть определено только как сходство или равенство тех отношений, которые нам открылись.

Кант считал, что воображение и понимание вступают в игру только потому, что так велят идеи Разума, с которым не может сравняться никакое понятие.

Таким образом, свобода, который обладает разум, может вызвать самые разрушительные последствия, и только неравенство понятий, репрезентации которых оказываются в сравнении с разумом, «равными», могут удержать мир от хаоса.

Итак, наши мыслители рассматривают разные «жанры» и «сюжеты» политической реальности, чтобы увидеть критику старых идей равенства, если читать их по-отдельности. Но если рассмотреть их творчество вместе, и на фоне просветительской доктрины, то мы видим, что они не просто пытаются вогнать «воображаемую политику» в тесные рамки культурологии (как де Серто) или теории общения (как Рикёр).

Они вместе сделали нечто большее: они показали, что политическое равенство нельзя сводить к отдельным жанрам, к приключенческому роману, где все равны перед лицом опасности, или к роману воспитания, где все равны как в школьном классе. Идеологи ссылаются на равенство, сторонники реальной политики обращают его в свою пользу, но теперь есть возможность создавать ситуацию «равных возможностей» или «равных достижений» в любой политической ситуации.

Авторизованный пер. с англ. Яны Комаровой