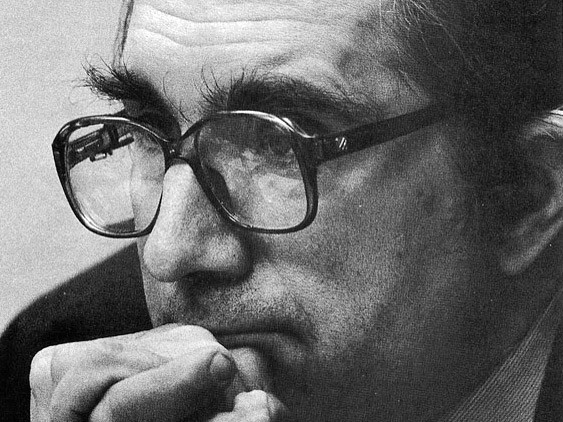

Популярны ли сегодня памятники древнерусского искусства, какие открытия в этой области совершены совсем недавно, какие ошибки допускают люди, которые хотят заниматься реставрацией, и как сегодня обстоят дела с сохранением и изучением культурного наследия, «Правмиру» рассказал один из ведущих специалистов, доктор искусствоведения, заведующий сектором древнерусского искусства в Государственном Институте искусствознания (ГИИ) Лев Лифшиц.

— Лев Исаакович, памятники древнерусского искусства — это наше культурное достояние и то, на чем можно и нужно зарабатывать. Иностранные туристы очень часто отправляются в путешествие по Золотому кольцу. Но почему тогда у нас особой популярностью они не пользуются?

— Это непростой вопрос. В Советском Союзе, начиная с 60-х годов, стало появляться большое количество книг и альбомов, посвященных древнерусской живописи. Их издавали издательства «Искусство», «Изобразительное искусство», «Художник СССР», «Аврора». Было очень много людей, увлеченных древнерусским искусством, они читали книги и статьи, ходили в музеи на экскурсии, лекции и на выставки икон, ездили по древним городам, некоторые начали сами собирать иконы и древнюю церковную утварь.

Но из-за нового положения Церкви начались разговоры, что музеи узурпировали иконы, что место иконам только в храме, а все, что пишут историки искусства — полная ерунда, они вообще люди неверующие, нечего их слушать.

Но среди людей, которые занимались древнерусским искусством, как раз очень много было людей глубоко верующих. Надежда Евгеньевна Мнева, Наталья Алексеевна Демина — автор знаменитой книги про «Троицу» Рублева, мой учитель, Алексей Николаевич Свирин, Ольга Ильинична Подобедова, Сергей Сергеевич Аверинцев и много других ученых, которые были не просто верующими, а церковными людьми. Все они жили в согласии со своей совестью.

Вообще все истинные музейщики, занимающиеся древнерусским искусством, глубоко преданные своему делу, всегда руководствовались словами: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15).

Музейные коллекции обладают способностью создавать эффект, подобный тому, что физики называют критической массой, по достижении которой начинается процесс деления атомного ядра, сопровождаемый выделением огромного количества энергии. Так и с музейными собраниями — три иконы, четыре иконы, десять икон — замечательно, но они, что называется, погоду не делают.

Когда их десятки сотен, разного времени и происхождения, тогда они сами собой, конечно, при умелом их «расспрашивании», превращаются в источники уникальных сведений. Мы начинаем узнавать не только про высоты русского искусства, но в тысячи раз больше, чем до их открытия, про художественную и духовную жизнь русского народа, не только про официальную, но про его повседневную историю, про личности великих мастеров, продолжающих оставаться безымянными, но становящихся тем не менее хорошо узнаваемыми, крупными творческими индивидуальностями. Эта могучая отдача энергии, происходящая именно в музейных собраниях, — то, что и сделало иконы величайшим сокровищем, не только национальной, но и мировой культуры.

По сути, до начала ХХ века древнерусское искусство было неизвестным континентом. В художественном отношении Россию считали провинциальной страной даже сами россияне. А сейчас вы приходите почти в любой католический храм, и среди его святынь непременно видите списки Владимирской иконы Богоматери. Но мало кто вспоминает, что настоящий облик иконы раскрыли из-под поздних записей реставраторы-музейщики в 1918 году. Надо вдуматься в тот факт, что это произошло тогда, когда тьма пала на Церковь. Именно в это время зажглась эта святыня, которую по-настоящему никто не видел сотни лет. И в самые страшные годы ее хранили и о ней писали музейные сотрудники. Ученые не только спасали, сохраняли иконы в послереволюционные годы, но и открывали их миру.

— Как раз Владимирская икона — разве не пример, как можно сотрудничать Церкви и музеям? Ведь она же находится в состоянии музейного хранения, но в стенах церкви.

— Да, она находится в церкви Николы в Толмачах, в хороших условиях, там замечательный настоятель отец Николай Соколов, с которым я, слава Богу, нахожусь в самых добрых отношениях. Но мне представляется, что такая святыня, как Владимирская икона Божьей Матери, должна иметь более широкое звучание. Когда она была в залах Третьяковской галереи, она ничуть не была унижена. Перед ней тоже можно было молиться, но она была доступнее, находясь в контексте других памятников, что позволяло людям в большей мере постигать ее духовную силу.

Когда художников для реставрации зовут практически с улицы

— А если брать архитектуру и монументальные росписи, — храмы разрушались в советское время, разрушаются и сейчас — без посторонней помощи. Можно ли что-то с этим сделать?

— Сохранение памятников — это наука, которая требует усилий разного рода специалистов. Одна из самых больших болезней, которая разрушает храмы, — подсос почвенной влаги, которая вместе с собой тянет соли, соли выступают на стены — появляются плесень, грибы, мхи и так далее, которые разрушают живопись. В дореволюционное время и в советское время в действующих храмах было очень мало людей, которые понимали и тем более обладали материальными возможностями, чтобы организовать правильный режим их использования, чтобы сохранить настенную живопись, резьбу иконостасов и сами иконы. К тому же как раньше, так и сегодня очень многие батюшки чрезвычайно смело берутся за «реставрацию», зовут практически с улицы малопрофессиональных художников.

Но в действительности такая работа — халтура, никакого отношения к реставрации не имеющая. Реставрация — это серьезная научная деятельность, вовсе не сводящаяся к тому, чтобы попытаться сымитировать то, что вроде бы было когда-то. Практически всегда это приводит к порче того, что еще оставалось от подлинника, результат оказывается грубой подделкой, к тому же несовершенной в технико-технологическом отношении.

А вот законсервировать, сохранить подлинность — и является одной из самых серьезных и важных задач реставрационной деятельности. К сожалению, в нашем современном обществе нет понимания ценности такого качества, как подлинность. Многим кажется, что можно заменить живую картинку репродукцией, помазать эту репродукцию акварелькой, и всё. Будет работа считаться подлинной. Не будет. Как в свое время написал Андерсен: «Позолота сотрется — свиная кожа остается».

Памятники требуют долгого с ними разговора, они открываются только на любящий взгляд, на стремление погрузиться в глубины и оценить малейшие тонкости. Тогда вы сумеете понимать, чем отличается XVI век от XVII и от XV, и от XIV, вы будете понимать, что каждая эпоха несет свои мысли, свои чувства, что каждый памятник — это всегда откровение.

Мы знаем тысячи списков с иконы Божьей Матери Владимирской. И, несмотря на то, что все делается по одному иконографическому образцу, каждая икона связывается словно в ниточку жемчуга. Каждая жемчужинка похожа на другую, и в то же время — не похожа. Вы любуетесь каждой, это драгоценность, у каждой — свой свет, свой поворот, свое отношение к жизни, и за каждой из них стоит человек, который писал и одновременно молился. Истинный иконописец всегда имеет в своей памяти ключевое слово, потому что иконопись — это овеществленное слово, это всегда текст… В общем, изучение этого наследия — серьезное большое дело. Но если вы уже в это вошли, оторваться невозможно.

— Но сейчас вроде бы техника шагнула далеко, почему же такие сложности с реставрацией? Нельзя нанять хороших специалистов?

— К сожалению, у нас сейчас сменилось поколение тех людей, которые стоят у руководства отраслью. Реставрационная отрасль и отрасль, связанная с охраной памятников, разрушаются. Сегодня любая реставрационная работа обязательно выходит на тендер, на конкурс. Часто конкурсы выигрывают организации, у которых нет классных специалистов, способных работать профессионально. С этим приходится постоянно бороться, но должен сказать, далеко не всегда успешно.

Сейчас, например, готовят циркулярные документы, в их числе общий свод методик по реставрации. Да, перед началом любой реставрационной работы должны быть разработаны методики ведения данной работы. Но методика — это не инструкция. Методика — это такая система последовательности работ и указаний на те материалы и те способы, которые можно использовать только в этом конкретном месте, только на этом памятнике. Распространить конкретную методику на все внешне технически похожие памятники невозможно, просто пагубно. Это примерно так, как лечить одним лекарством и малышей, и стариков.

Представляете, нейрохирургу и офтальмологу, делающему операции на глазах, раздали общие инструкции? Понятно, есть какие-то общие указания. А потом уже — индивидуальный подход.

Каждый наш памятник — это как больной человек, тяжелый хроник, которому надо поставить диагноз, с которым надо специально работать, надо придумать для него специальный инструментарий, придумать материал для укрепления штукатурки, для того чтобы найти нужные защитные покрывные пленки и лаки, и так далее. В советское время для этого был создан специальный институт — Государственный институт реставрации, который занимался разработкой новых материалов для разного рода реставраций. Сейчас все гасится коммерческой составляющей. Инженеры не замечают разницы между ремонтом и реставрацией, даже появился такой нелепый термин — ремонтно-реставрационные работы.

Через проходной двор идти было опасно

— В детстве вы интересовались искусством, памятниками? Расскажите, пожалуйста, что запомнилось?

— Помню свои впечатления, когда отец в конце 40-х — начале 50-х годов привез меня в Ленинград. Он взял специально машину и возил меня, показывая город его юности: он учился там в политехе. Помню, как впервые увидел церковь Спаса на Крови, которая меня очень поразила тем, что она похожа на собор Василия Блаженного. Я еще подумал: как же собор Василия Блаженного мог оказаться в Ленинграде?

Летом 1953 года вместе с мамой и братьями мы поехали на Украину. В своей московской послевоенной жизни мы не понимали, что ходили полуголодными. В детском саду нам давали жидкую манную кашу на воде с маленьким кусочком сливочного масла. А там, на Украине — мы увидели изобилие, причем все было невероятно вкусно: мед, молоко из-под коровы, маленькие дыни-«колхозницы», которые тогда только появились, бескрайние сады со сливами, с абрикосами. Огромное количество кавунов. Хозяин, у которого мы жили, был председателем сельсовета и на полуторке привозил эти арбузы, а мы их ложками ели…

А вообще я был беспокойным мальчишкой. Слава Богу, мы жили рядом с больницей Склифосовского, я туда нередко наведывался — то руку резал, то голову разбивал, то еще что-то.

— Кем были ваши родители?

— Папа — довольно крупный инженер, а мама работала в разных местах. С 1954 года — на ВСХВ, Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, потом она стала ВДНХ. Там было несколько павильонов, представлявших образцовое село, среди которых — павильон «Колхозный дом культуры», где мама заведовала библиотекой. Причем задача библиотеки была не только выдавать книги, но и методической — быть примером для приезжающих колхозников, образцом для организаторов сельских библиотек. Они смотрели, как должна быть устроена библиотека, какие книги должна иметь: пособия, как доить, как сеять, тома сочинений вождей, постановлений съездов партии, пленумов ЦК КПСС и так далее.

У родителей нас было трое мальчишек, жили мы в коммунальной квартире, но не слишком присматривали друг за другом. Квартира была трехкомнатной, две комнаты занимала наша семья. В третьей соседи постоянно менялись. Но в нашем дворе были и другие коммуналки, люди жили даже в подвалах. Хотя это была не окраина Москвы. Наш дом находился недалеко от института Склифосовского, почти центр Москвы, рядом Колхозная, нынешняя Сухаревская площадь. Вокруг, в переулках — Грохольском, Астраханском, Балканском, да и в нашем 1-м Каптельском — деревянные дома с каменным низом, с печным отоплением. Ездили лошади с телегами, машин было мало. В нашем переулке мостовая была вымощена крупным булыжником. Машины подпрыгивали на нем с характерным звуком шин. Зимой сами заливали каток. Было много сараев, где мы играли в казаки-разбойники. Такая была полудеревенская жизнь.

— И риск попасть в плохую компанию…

— Да, такой риск был тогда, наверное, у всех. В послевоенные годы: конец сороковых, в пятидесятые, все подростки и молодежь обязательно ходили, держа в карманах что-то, напоминающее холодное оружие, а то и посерьезнее. Помню, я нашел оброненную кем-то роскошную заточку, здоровенную, выточенную из напильника. Но вскоре эту заточку у меня отобрали пацаны в проходном дворе. Можно было ходить из дома в школу и обратно в обход, безопаснее, но дольше. Обходить мы ленились и ходили через проходной двор, рискуя получить по физиономии, и, бывало, получали.

В школе мы с товарищами делали всевозможные взрывные смеси, из марганцовки с глицерином, например. В общем, детские шалости, которые, бывало, кончались нехорошо. Очень любил шататься по московским переулкам, особенно весной. Было множество мест, казавшихся загадочными, иногда страшными, вроде Ивановского монастыря.

— Не давали родителям скучать.

— Не давал. Сильный поворот произошел в жизни, когда я так нахулиганил, что случайно порезал себе в школе сухожилие, попал в больницу, где мне сделали операцию, после чего немножечко присмирел. И вскоре оказался в очень хорошей компании, члены которой надолго стали моими друзьями.

Я после больницы жил на даче в подмосковной Загорянке у Нонны Александровны Головиной, все ее дети (и друзья детей) были музыкантами, учились в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории — это был уже совсем другой мир. Из дворовой компании я перешел в более интеллигентный круг общения.

Открытки из блокадного Ленинграда

— Как в вашей жизни появилось искусствоведение?

— Как это ни странно, очень рано и довольно просто. Раньше письма любили писать на открытках, и у нас дома их было много, в том числе из Ленинграда, от дяди, который с женой пережил там блокаду. Выжили они потому, что дядя работал на судостроительном заводе и получаемые там пайки позволили им продержаться. Открытки от дяди приходили с печатью «Проверено военной цензурой». А самое главное — на этих открытках были репродукции картин Эрмитажа, там был Пуссен, были виды Ленинграда, литографии Остроумовой-Лебедевой. И мне очень нравилось их рассматривать.

А еще на Колхозной площади рядом с роскошным Странноприимным домом графа Шереметева, а в нашей реальности — с больницей имени Склифосовского, располагался магазинчик канцелярских товаров, где, кроме обычных ручек и перьев, резинок, карандашей, продавали открытки. Черно-белая картинка стоила 10 копеек, а цветная — 30, потом, после реформы, 1 копейка и 3 копейки. Я стал покупать открытки там, а также неподалёку, на Сретенке, где располагался замечательный магазин «Портреты-Плакаты» — там можно было купить наборы открыток с репродукциями картин из разных музеев.

Помню, как с кем-то из родителей я побывал в Третьяковской галерее, мне там понравилось, начал ходить и сам. Постепенно стал узнавать руку отдельных художников, их манеру. Это меня заинтересовало. Начал читать книги и решил, что буду заниматься историей искусства. Иногда ходил по музеям с одноклассниками.

В конце 1950-х годов я узнал, что в Музее изобразительных искусств имени Пушкина создали кружок для школьников, интересующихся искусством, клуб юных искусствоведов, состоящий из нескольких групп, которые возглавляли ведущие научные сотрудники музея. Мне очень повезло, я попал к замечательному Игорю Наумовичу Голомштоку. Он был другом Андрея Донатовича Синявского, вместе они написали первую на русском языке книгу о Пикассо, которая вышла в свет в 1960 или 1961 году.

А потом было поступление в МГУ, на исторический факультет, кафедру истории искусств. Конкурс был огромный, принимали на дневное 10 человек, проходной балл за 4 экзамена — 19 баллов, у меня было 18. Таких ребят, как я, было немало. Но мы понравились экзаменаторам, потому что на отлично сдали профильный экзамен по истории искусств. И нас было решено взять на заочное отделение, которое потом сделали вечерним.

— В то время, чтобы учиться на заочном или вечернем, нужно было где-то работать. Вы пошли работать?

— Я поступил на работу в Третьяковскую галерею, в повесочную рабочую бригаду. Нужно было носить картины, вешать их, лазить по лестницам, научиться вязать узлы, подтягивать веревки. Рабочая бригада в основном состояла из женщин, причем некоторые из них были уже вполне в серьезном возрасте, все очень славные, все ко мне относились по-доброму. Работа была малооплачиваемая, но ее можно было совмещать с учебой.

Меня приметила тогдашняя заведующая фондами живописи Третьяковской галереи Софья Иннокентьевна Битюцкая — это была замечательная женщина, к тому времени уже очень-очень пожилой человек. Достаточно сказать, что она родилась в 1884 году. В Третьяковскую галерею она пришла в 1927 году из ГМФ (Государственного музейного фонда), куда в свое время свозились работы из национализированных частных собраний, откуда распределялись по музейным собраниям страны. После закрытия Фонда Софья Иннокентьевна с большой частью его русского собрания переехала в Третьяковскую галерею.

Она взяла меня к себе лаборантом. Фонды музея — это вообще святая святых, а фонды таких музеев, как Третьяковская галерея, Русский музей, тем более. А там были работы, которые никогда никому не показывали — картины Кандинского, Малевича, Шагала, Родченко, Удальцовой, Филонова — все то, что считалось формализмом и не положено было видеть советскому человеку.

Среди своих однокурсников я стал знаменитым: благодаря мне многие друзья имели возможность видеть фонды Третьяковской галереи. Я был ключиком, открывавшим сокровища Аладдина. Мне очень это все нравилось, я даже подумывал заняться искусством русского авангарда…

Я носил иконы и смотрел

— Но в итоге выбрали древнерусское искусство. Как так получилось?

— В Третьяковской галерее, там, где были фонды живописи, располагались и фонды древнерусского искусства, фонды икон. Тогда все это было сосредоточено в церкви Николы в Толмачах. Помню работавших там чудесных хранителей, например, хранительница икон Елена Федоровна Каменская — скромная, чуть-чуть согнутая старушка, очень милая, кстати говоря, дочка знаменитого владельца Волжского пароходства Каменского. Их дом можно видеть на фотографиях Нижнего Новгорода.

Были фонды, которые на музейном жаргоне называются фондом драгов. Драги — это произведения, украшенные серебром, золотом, драгоценными камнями, жемчугом, чаще всего это оклады икон. Хранителем этих самых фондов драгоценных металлов был замечательный человек Алексей Николаевич Свирин, человек с особой историей. До 1927 года Алексей Николаевич был директором Сергиево-Посадского музея в Троице-Сергиевой лавре, он один из его основателей. В 1927 году музей разогнали, кого-то из сотрудников арестовали, объявив, что музей — рассадник религиозной пропаганды. Успел, слава Богу, не долго, побывать в заключении и Алексей Николаевич. В 30-е годы он преподавал в разных институтах историю декоративно-прикладного искусства. Он написал ряд замечательных книг, посвященных древнерусской книжной иллюстрации, у него есть книжки про древнерусское шитье и про ювелирное искусство.

Алексей Николаевич Свирин в своем кабинете в Троице-Сергиевой лавре в 1920-х гг.

И вот меня, юнца, он взял под свое крыло, помощником. Как-то он сказал мне: «Лёва, надо делать проверку фондов, придет главный хранитель». Все люди были совершенно изумительные, главным хранителем тогда была Елена Владимировна Сильверсван, сестра знаменитого историка Сергея Владимировича Бахрушина, а по женской линии внучка купца Сергея Перлова, владельца чайного магазина на Мясницкого.

В общем, меня попросили помочь в следующей работе — доставать с полок и носить иконы на сверку. Хранители читали инвентарные описания икон, сверяли названия икон, их сохранность, датировки: «XV век, XVI век, XVII, XVIII век». А я носил и смотрел. Вот с этого у меня все и началось…

Кроме того, большое влияние оказали университетские профессора. Профессора были совершенно замечательные. Заведующий кафедрой — знаменитый историк искусства Виктор Никитич Лазарев. Он читал у нас спецкурс по византийскому искусству XIV–XV веков.

Михаил Андреевич Ильин. Фото конца 1960-х гг.

Историю древнерусского искусства читал Михаил Андреевич Ильин, который в итоге стал моим дипломным руководителем. Историк архитектуры, замечательный знаток Москвы, Подмосковья, автор множества до сих пор популярных книг. У Михаила Андреевича я написал свою студенческую дипломную работу, посвященную иконе Божьей Матери «Донская», которая считалась произведением Феофана Грека.

Михаилу Андреевичу моя наивная работа почему-то очень понравилась, он даже стал пробивать, чтобы эту работу напечатали. Он был человек очень авторитетный, категоричный, его слушались. В итоге, благодаря ему, в свет вышла моя первая статья. Она была опубликована в сборнике «Древнерусское искусство», где по инициативе и настоянию Ольги Ильиничны Подобедовой были опубликованы первые статьи и других совсем тогда молодых исследователей — Миры Даен, Лени Бетина, Вити Шередеги, Киры Тихомировой, моей жены — Лены Осташенко.

— Какой период древнерусского искусства у вас был тогда самый любимый?

— XIV век и, конечно, творчество Феофана Грека, тем более что в это время, в годы хрущевской оттепели, стали появляться после долгого перерыва книжки про византийское и древнерусское искусство. Буквально чуть ли не в один год вышло несколько книг Виктора Никитича Лазарева — книга, посвященная Феофану Греку, фрескам Старой Ладоги, «Мозаики Софии Киевской». Чуть позже, уже в середине 60-х годов вышла книжка про мозаики Михайловского Златоверхого монастыря.

В это время появился и целый ряд очень интересных статей, посвященных исихазму, изучением которого тогда многие стали увлекаться. Я, как и многие тогда, переболел этим увлечением.

Очень значимы для меня оказались поездки, сперва на студенческих практиках, а потом и самостоятельно, в Ярославль, Ростов Великий, Кострому, Новгород и Псков. Во Пскове я впервые попал в собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, построенный в самом начале XIV века, этот собор был расписан фресками. Большое счастье, что его не разрушили. Значительное число фресок сохранились в довольно плохом состоянии, с большими поверхностями под побелкой, причем побелкой древней, с XVI века. После войны фрески пытались раскрыть, отреставрировать. Но даже то, что увидел, меня настолько потрясло и заинтересовало, что я стал серьезно ими заниматься.

Потом так случилось, что, когда я работал в Третьяковской галерее, в 1967 году, у меня появилась возможность поехать в Югославию, но не туристом, а поработать в трудовом молодежном лагере. Я подбил поехать со мной своего друга, Михаила Михайловича Алленова, который потом стал выдающимся исследователем русского искусства XIX-XX вв. К сожалению, он умер в 2018 году.

Югославия тогда в СССР была приравнена к капиталистическим странам, так что попасть туда было непросто, и для нас поездка стала большой удачей. Нам там удавалось довольно много ходить, ездить автостопом, когда нас отпускали со стройки. Сербы — замечательный народ: поднимешь руку и машина останавливается. И вот там, в Югославии, нам с Мишей удалось своими глазами увидеть византийские фрески и мозаики, и меня захватило осознание, что существует связь между этой балканской страной, Грецией и таким, казалось бы, далеким от нее Псковом. Бросавшиеся в глаза аналогии, зрительные параллели меня настолько увлекли, что я стал этим заниматься, опубликовал несколько статей. В конце концов тема связи искусства Пскова с искусством Балкан стала темой моей кандидатской диссертации, которую я защитил в 1979 году.

Вообще мне всегда очень везло. Я человек довольно инертный, и, если меня не подстегивать, ничего хорошего не получится. Как-то моя однокурсница, Римма Владимировна Савко, работавшая в издательстве «Искусство», сказала: «Слушай, ты же так увлекаешься Феофаном Греком, сделай альбом, посвященный новгородской монументальной живописи XIV- XV веков». Я согласился. В Новгороде очень много памятников этого времени, они разной сохранности, многое погибло, но мне удалось собрать по архивам черно-белые фотографии, я к ним делал аннотации.

Но самое важное было то, что мы сделали очень хорошие фото и аксонометрии храмов, то есть проекции, показав интерьеры храмов в разрезе, с указанием, где какие изображения в каждой росписи располагаются. Издательство организовало цветную съемку сохранившихся фресок, это было первое большое серьезное издание с такими иллюстрациями, посвященное монументальной живописи Новгорода XIV-XV вв. Книга вышла из печати в 1989 году и была очень хорошо принята и специалистами, и широкой аудиторией любителей искусства.

Благодаря этому проекту я постепенно стал входить и в дела, связанные с реставрацией и охраной памятников.

В библиотеке спрашивали: «Для чего это вам?»

— Когда читаешь литературоведческие работы советского периода, посвященные древнерусскому искусству, видишь, что даже у таких исследователей, как Михаил Владимирович Алпатов, встречаются оговорки — кивки в сторону идеологии: «несмотря на то, что искусство было религиозным, оно достигало таких-то замечательных вершин». Но при этом появлялись просто сугубо специальные искусствоведческие работы, в которых рассматривалась и богословская проблематика. С чем это было связано?

— Мне очень повезло работать вместе с Ольгой Ильиничной Подобедовой, возглавлявшей сектор истории древнерусского искусства в Институте истории искусств (сейчас — Государственный институт искусствознания).

В 1987 году она сказала: «Лёва, не хотите ли перейти из Третьяковской галереи на работу к нам в институт, в сектор древнерусского искусства, младшим научным сотрудником». В галерее я, кандидат наук, уже был старшим научным сотрудником, методистом, но радостно принял это предложение, сказав, что сочту за честь.

Так вот, Ольга Ильинична была человеком глубоко религиозным, при этом — невероятно смелым. Она могла войти, плечом открыв любую дверь, хоть в ЦК партии, да куда угодно. Это была уникальная личность. С 1963 года под ее руководством в институте искусств издавались сборники древнерусского искусства. Ссылок на Маркса, Энгельса и прочего в них нет и близко. Вместо этого там постоянное обращение к святоотеческой литературе, не говоря уже про Священное Писание. То есть серьезные исследовательские работы, посвященные проблемам иконографии.

Ольга Ильинична сумела привлечь к работе в этом секторе самых ярких исследователей: активно до конца своих дней участвовал в подготовке изданий Виктор Никитич Лазарев, сотрудничали с отделом Николай Николаевич Воронин, Михаил Андреевич Ильин, Сергей Сергеевич Аверинцев, Ольга Сигизмундовна Попова. Так что нет ничего удивительного, что я, не задумываясь, согласился на предложение перейти туда работать.

С тех пор, вот уже 33 года, я сотрудник этого замечательного института…

Л.И. Лифшиц с коллегами, среди которых О.С. Попова, А. И. Комеч, В.Д. Сарабьянов, в дверях жена Л.И. Лифшица – Е.Я. Осташенко

— Общение с Ольгой Ильиничной, изучение древнерусской живописи не подтолкнули вас к крещению?

— В детстве у меня были некоторые проблемы со здоровьем, я перенес детский паралич, рука плохо работала. И у меня была верующая нянька, которая меня очень любила, водила по храмам и в итоге, с ведома мамы, крестила. Втайне от отца, конечно, если бы он узнал, всем бы не поздоровилось.

Потом, в юности, я не скажу, что был воцерковленным человеком, но вера воспринималась мной органично и никак не противоречила моей натуре. Читал Священное Писание, святоотеческие тексты, но без этого не обойтись ни одному человеку, который занимается средневековым искусством. Чтобы ориентироваться в нем, нужно знать произведения Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, знать основные тексты богослужения, молитвословий.

Тогда найти эти тексты было непросто. Когда ты приходил в Ленинскую библиотеку, в основной картотеке этих изданий было не видно. Надо было идти в генеральный каталог, только тогда тебе подписывали требования, причем дежурный спрашивал: «Для чего это вам?» Спрашивали формально, просто должны были этот вопрос задать, а так там работали совершенно нормальные люди, которые всё хорошо понимали.

В те времена, еще в 70-е годы, я написал статью, посвященную богословской программе росписей Снетогорского монастыря, которая связана с характером, с чином богослужений, посвященных разным периодам календарного церковного года.

— В какое время — в советское или сегодня — было сложнее заниматься древнерусским искусством? Тогда была идеология, а сейчас не особо выделяются деньги…

— С деньгами всегда было не особенно хорошо. А цензуры я никогда не чувствовал, жизнь так меня вела, сводила с такими людьми, что удавалось просто избежать ее.

Отчасти в советское время было легче в том смысле, что легко было ездить по стране, все стоило гроши. Доехать можно было на любом транспорте. В четвертом классе, я помню, мы плавали по Волге в Ярославль, в Кострому и в Плес, и так далее. Сейчас же по Волге не поплавать, там ходят не пассажирские «Ракеты», а люксовые туристические корабли. Автобусы, простые поезда — все это было доступно, садись и отправляйся, куда угодно поезжай. Но вот поехать за границу было из области фантастики, возможность оказаться в Югославии воспринималась как чудо.

В постсоветское время появилась возможность ездить за границу: в Грецию, в Италию, в Израиль, во Францию и так далее, в общем, увидеть вживую все памятники мирового искусства, что мы изучали по черно-белым иллюстрациям, ведь когда мы учились, с литературой было скудно. Нас педагоги воспитывали так, что мы могли черно-белые картинки видеть в цвете, настолько уже глаз настраивался на это.

О чем спорят супруги-искусствоведы

— Ваша супруга, Елена Яковлевна Осташенко — тоже искусствовед, занимается древнерусским искусством, ведущий научный сотрудник Музеев Московского Кремля. Вы познакомились в институте?

— Мы с моей, тогда еще будущей, женой познакомились, когда оба еще были школьниками. И познакомились в Третьяковской галерее на экскурсии, которую проводила легендарный экскурсовод Елена Александровна Лебединская. Она вела только специальные группы, не брала никаких обзорных экскурсий, и рассказывала так, что зачаровывала. Она тогда была немолодой женщиной, невысокого роста, но я не завидовал тому, кто отвлекался от ее лекции, она моментально ставила их на место.

Очень хорошо помню день нашего знакомства с Леной. Была лекция в зале Николая Николаевича Ге, и, зная нрав Елены Александровны, я, как всегда, постарался пристроиться где-то сзади всех и спокойно слушать, что она говорит. Вдруг появилась белокурая девочка, которая увлеченно ее слушала и невзначай оказалась где-то в первом ряду, получила довольно серьезную острастку и расплакалась. Мне ее стало безумно жалко, и с этого времени у нас началось знакомство: мы иногда встречались на выставках, в музеях. Потом выяснилось, что она, как и я, поступает в университет, чтобы изучать историю искусств.

— Вы обсуждаете дома какие-то рабочие моменты?

— Не просто обсуждаем, а все время обсуждаем. Нет проблемы, которую бы мы с ней не обсуждали. Для искусствоведа это вещь исключительно важная по многим причинам.

В искусствоведении важно то, что называют знаточеским опытом. Это опыт человека, который многие годы проработал в музее и, грубо говоря, набил себе глаз, может замечать очень тонкие и сложные вещи. Можно говорить, глядя на икону, что это Углич, а это Ростов, а это Рязань, а это Новгород XIV века, а это Новгород XV века. Но если вы такого человека спросите: «Почему ты так считаешь?», он далеко не всегда сумеет вам ответить на этот, казалось бы, совершенно законный вопрос: не всегда получается вербализировать опыт. Вот почему крайне важно некоторые вещи проговаривать.

Когда рядом с тобой близкий тебе человек, друг, которому ты сто процентов веришь, веришь даже больше, чем себе, то ты можешь сказать любую глупость, то, что ты, может быть, постеснялся бы или поосторожничал сказать другому. Поэтому я могу, что называется, выговариваться, так же, как и моя жена. Она может тоже говорить, советоваться, давать читать свои статьи. А я даю ей читать свои тексты. Мы не написали вместе ни одного текста, но постоянно смотрим тексты друг друга.

— Спорите?

— Конечно, случается. Приходится обсуждать очень сложные проблемы. Не соглашаемся друг с другом, пытаемся доказать свою точку зрения и услышать другого. Все это очень полезно. Есть такое понятие, как «глаз замылился». Когда ты идешь по проторенной дорожке и начинаешь смотреть глазами авторитетных людей. Например, вот так написал Михаил Владимирович Алпатов, и, значит, другой точки зрения быть не может.

Для того чтобы у тебя появилась собственная способность видеть, требуется колоссальная работа. Нужно всегда критически относиться к любой работе, к любому мнению даже самых уважаемых людей, твоих близких, твоих учителей — это непременное требование.

Среди своих работ я ценю не очень многие. Но есть работы, которые мне кажутся удавшимися.

Например, в Кремле в Оружейной палате хранится замечательная панагия, которая принадлежала первому Патриарху Московскому Иову, и подарил ему ее царь Федор Иоаннович. Сама панагия представляет собой камею в золотой оправе и камею двустороннюю. Эта камея считалась произведением итальянских резчиков. В Кремле, в старых изданиях, можно найти утверждения, что это итальянская работа XII или начала XIII века. Мне удалось доказать, что это не итальянская, а византийская работа IX века, одна из самых древних известных нам византийских камей, при том, что, видимо, она уже в древности была значимой. На Русь она попала в очень давние времена, и как очень большая реликвия хранилась в царской сокровищнице.

— Назовите, пожалуйста, какие-то недавние открытия в области древнерусского искусства.

— Из недавнего — у нас происходит открытие фресок в Успенском соборе Московского Кремля, скрытых главным иконостасом. О том, что они существуют, знали и в XVIII, и уже в XIX веке. Но что за росписи, какого времени, никто не знал. Сейчас, по инициативе хранителя Успенского собора Алексея Геннадьевича Баркова, там идут реставрационные работы, сняли часть икон, открылась замечательная роспись. Судя по всему, это фреска конца XV века, времени Дионисия. Это настоящее большое крупное открытие.

За последние годы трудами московских реставраторов был открыт замечательный ансамбль монументальной живописи — фрески середины XII века в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке на территории Белоруссии. Группу реставраторов возглавлял безвременно ушедший из жизни Владимир Дмитриевич Сарабьянов. До сих пор там продолжают работать реставраторы — сотрудники его бригады: фрески находились под двумя слоями записи XVIII-XIX века. Они их отслоили и от росписи XII века, и друг от друга, перенесли поздние записи на промежуточную основу, передали в музей, где они ныне экспонируются.

— А потери недавнего времени?

— К сожалению, они есть. Например, в безобразном состоянии долгое время находятся росписи 60-х годов XVIII века, сделанные ярославскими мастерами в Успенском соборе Тулы. Там прекрасный иконостас, резной, с позолотой. Восстанавливать позолоту пригласили откровенных халтурщиков, которые просто эту позолоту уничтожили. Халтурщики же начали переписывать фрески. Сейчас, слава Богу, там схватились за голову, но для того чтобы вести работы в таком большом храме, сначала надо там наладить климат, убрать сырость, сделать двойное остекление окон, наладить нормальную вентиляцию. Это необходимо для того, чтобы памятник нормально жил, тем более жил в условиях постоянно проводимых богослужений. В тех уникальных памятниках, а Успенский собор в Туле к ним относится, где проводятся богослужения, там предъявляются особо серьезные требования к правилам поддержания необходимого режима.

Пострадал из-за неумелого пользования Троицкий собор во Пскове — это один из самых больших храмов России, построенных в конце XVII века, с грандиозным многоярусным иконостасом. В храме устроили систему отопления и, не следуя указаниям климатологов, включили ее на полную мощность. Древнее дерево стало сохнуть, стал осыпаться красочный слой с икон. Теперь на реставрацию нужно потратить миллионы рублей и многие годы. Как видите, во всем нужно осуществлять нормальное взаимодействие с учеными.

Хорошо, что сейчас наше священноначалие начинает это понимать. Патриарх создал специальную институцию — службу церковных хранителей, отделение магистратуры МДА, где сейчас идет обучение специалистов.

Так что взаимопонимание, пусть и с трудом, пробивает себе дорогу. Но это сложная и кропотливая работа.