Портал «Правмир» продолжает путешествие по закулисью религиозной журналистики. Идея серии бесед принадлежит публицисту Марии Свешниковой, исполнение – редактору портала Анне Даниловой.

Существует ли информационная война против Церкви в СМИ? Как западные СМИ пишут о религии в современном обществе? Почему много про КГБ и ни слова о новомучениках? Что привлечет в Церковь интеллигента? Правмир беседует с Константином Эггертом.

Константин Эггерт — арабист по образованию, в течение 10 лет руководил московским бюро Русской службы Би-би-си, сейчас – обозреватель радио “Коммерсантъ FM”, колумнист многих изданий. Он досконально знает и восточную политику, и западные тонкости. Блестяще проводит публичные диспуты и знает все о практике полемической риторики.

На интервью всегда сияющий Константин приходит в неизменной бабочке с неизменного высокопоставленного обеда. Брать у него интервью страшновато: он – один из лучших журналистов в этом жанре в современной России.

Но сначала надо разобраться, почему человек, отдавший немало лет жизни арабскому языку, работе в Йемене, стал журналистом и большую часть времени проработал в англоязычных СМИ? Почему такая резкая смена языка, культуры и общей тематики?

Практический романтизм

— Итак, почему Институт стран Азии и Африки МГУ?

— Классический случай романтического подхода к выбору профессии. В подростковом возрасте я очень много болел и за то время много прочел книг про историю Египта и Ближнего Востока. Среди них «Боги, гробницы, ученые» Марека (вернее, автор Керам – Марек – в обратном прочтении) — это увлекательное повествование об археологии, в том числе об археологии на Ближнем Востоке. Запало в душу.

В семидесятых годах даже в советских новостях много внимания уделялось Ближнему Востоку. Лет в четырнадцать я точно знал, что хочу поступать в институт стран Азии и Африки. У меня не было никаких родственников и знакомых там, но я был настолько уверен, что я хочу поступать именно туда и учить именно арабский язык, что Господь был милостив ко мне, мечта сбылась, и я поступил в институт с первого раза.

— Что дал вам ИСАА? Вы сформировались благодаря или вопреки образованию?

— Обучение в ИСАА позволило мне получить совершенно замечательное образование по любым стандартам, и западным, и советским. Мои преподаватели действительно хотели видеть в нас продолжение того, что они делают в жизни. Это были люди с огромным опытом работы, в том числе и за рубежом, пережившие массу переделок: военные перевороты, войны, политические бури внутри Союза, — они были очень сильно закаленными в жизни. Поэтому в своих лекциях и семинарах, и в неформальном общении с нами они позволяли себе больше, чем позволял средний советский преподаватель.

— Например?

— Таких случаев было много. Скажем, в 1982 году один из наших преподавателей вел спецкурс по истории российско-японских отношений, в том числе, по вопросу Южных Курил. Официальной линией советской пропаганды была следующая фраза: «Никакой проблемы так называемых “северных территорий» не существует», то есть Курильские острова всегда были и останутся нашими. Но тот преподаватель сказал: «Знаете, на самом деле, если по вопросу есть два мнения: одно — что проблемы нет, а другое мнение, что проблема есть, это значит, что проблема все же есть».

Сейчас это кажется смешным, а тогда отклонение от пропагандистской ортодоксии могло плохо кончиться.

У нас была доброжелательная атмосфера между студентами. Курс был маленький – полтораста человек, и все друг друга знали. И сегодня люди, учившиеся в ИСАА, склонны помогать друг другу, даже если мы учились не на одном курсе.

Наконец, именно будучи студентом ИСАА, я первый раз поехал за рубеж – так в довольно раннем (по советским понятиям) возрасте я ощутил себя самостоятельным человеком, полностью отвечающим за свои профессиональные и человеческие связи. Мой случай, может быть, довольно редкий, когда романтика имела вдобавок еще и практический эффект.

Я думаю, что, помимо блестящего образования, прекрасного знания западных и восточных языков и истории, ИСАА давал нам очень широкий взгляд на мир и гибкость мышления.

— В аспирантуру поступали?

— Да, я собирался. Хотел писать диссертацию, продолжая тему, которую я выбрал для своей дипломной работы — «Шиитская организация «Амаль» в период гражданской войны в Ливане», сейчас, учитывая события на Ближнем Востоке, это оказалось бы очень актуальной темой. Но мне не суждено было стать аспирантом. Мне предложили послужить Родине, а от таких предложений тогда не было принято отказываться.

Из глубины йеменских песков

— Вас отправили на Ближний Восток?

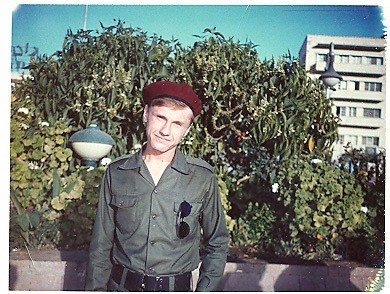

— Да. Я служил военным переводчиком в Йеменской Арабской Республике (Северном Йемене). В 1987 году меня призвали в армию в качестве военного переводчика, причем не на два года, как полагалось после университета, а на три. Был тогда такой циркуляр министра обороны маршала Соколова, согласно которому в 1987-1988 годах многих после вузов призывали на три года.

— До какого звания дослужились?

— Старший лейтенант. Еще полгода – и стал бы капитаном, но для этого мне пришлось бы остаться в рядах армии, а я хотел вернуться к гражданской жизни.

— Это был полезный опыт или годы, вычеркнутые из жизни?

— Годы армии во многом сформировали меня как самостоятельного человека, способного принимать решения и адаптироваться к любой социальной среде, не ныть, принимать ситуацию такой, какая она есть.

В 23 года я оказался полностью предоставленным самому себе в совсем непривычных для себя условиях. Это была среда военных советников – офицеров. Они приехали в Йемен из разных концов СССР, от Калининграда до Владивостока. Мы, переводчики из Москвы, Ленинградского, Ереванского и Бакинского университетов были разосланы по разным йеменским частям помогать советникам обучать йеменцев обращаться с комплексами ПВО, танками, самолетами.

Для советских военных коренной москвич, выпускник Московского университета, из интеллигентной семьи был, как минимум, фигурой экзотической, как максимум — иногда даже неприятной. В конечном счете, большинство моих коллег оказалось отличными людьми, и мы прекрасно нашли общий язык.

— А как Вам жилось в Йемене?

— Йемен – страна, мягко говоря, не очень стабильная. Любой переезд из города в город сопровождался постоянной опасностью того, что тебя похитят местные племена, а потому будут требовать за тебя выкуп. Слава Богу, со мной такого не случилось.

Йеменская Арабская Республика не была формально частью советского лагеря, поэтому в ее армии мы работали бок о бок с иракскими и американскими советниками.

Йеменская Арабская Республика не была формально частью советского лагеря, поэтому в ее армии мы работали бок о бок с иракскими и американскими советниками.

Я хорошо помню, как после того, как Саддам Хусейн в августе 1990 года оккупировал Кувейт, иракцы, которые до этого смотрели на нас свысока, вдруг стали проявлять к нам повышенное внимание, слать нам блюда фруктов за обедом и так далее. Нам нужно было принять политическое решение, как себя вести. Cоветский Cоюз тогда занял промежуточную позицию. А мы все же офицеры, люди служивые!

Но вот эта дешевая попытка иракцев подлизаться к нам привела к тому, что наша группа стала демонстративно дружелюбна с американцами, чтобы показать: гроздью винограда и парой дынь русского офицера не купишь. И вообще, саддамовская диктатура была одной из самых мерзких на Ближнем Востоке, возможно, самой отвратительной.

Я побывал в Ираке при Хусейне и могу свидетельствовать, что видел самый настоящий арабский сталинизм. Всякий раз, когда я слышу стенания по поводу того, что этого упыря свергли, я удивляюсь. Неужели люди думают, что существование режима, погубившего миллион собственных граждан, развязавшего две войны и баловавшегося ядерными разработками было благом?

Были и другие моменты. Например, когда после иракской оккупации Кувейта йеменцы хотели заставить нас выступить против Саудовской Аравии. Йемен, думавший, что Саддам начнет войну с саудовцами, хотел напасть на Саудовскую Аравию с тыла. Мы прожили пару дней с мыслью о срочной эвакуации, потому что позиция Москвы тогда была ясной — воевать на стороне чужого государства мы не станем.

Но моя служба прошла, может быть, более спокойно, чем у других коллег, которые оказались, например, в Ираке в период ирано-иракской войны или в Южном Йемене во время государственного переворота в 1986 году.

Но моя служба прошла, может быть, более спокойно, чем у других коллег, которые оказались, например, в Ираке в период ирано-иракской войны или в Южном Йемене во время государственного переворота в 1986 году.

Тогда в Адене некоторые мои однокурсники помогали под огнем эвакуировать и советских людей, и других иностранцев. Кстати, среди них был и мой однокашник Михаил Якушев, известный в кругах православной общественности вице-президент «Фонда Андрея Первозванного».

— Довольно экстремальные условия в неродной культуре…

— И сам факт общения с представителями другой культуры, другой веры, другого миропонимания, необходимость поддерживать постоянный баланс в этих отношениях — все это породило ощущение уверенности в собственных силах (я в шутку называю свою ближневосточную эпопею «Лоуренс Аравийский Лайт»), которое потом сказалось на моей судьбе.

— Вы говорили про расширение горизонта, которое неизбежно происходит при знакомстве с другой культурой, можно об этом поподробнее?

— Мне кажется, что пребывание в Йемене помогло мне лишний раз понять, что Россия — это все же часть в широком смысле этого слова Запада, Европы.

Вот застрял ты где-нибудь на джипе посреди пустыни и откапываешь его третий час лопатой. А в ближайшее время, в лучшем случае, ты окажешься в населенном пункте, где есть одна мечеть и два верблюда.

В этих условиях, даже глядя на коммунистический Советский Союз, понимаешь, что принадлежишь к абсолютно другому культурному, цивилизационному ареалу. Именно тогда я понял, что русские люди – это европейцы.

В журналистику я зашел с улицы

— И из песков Йемена Ваш путь – как ни странно – в журналистику?

— Уезжал служить в Йемен я в 1987 году из одной страны, а вернулся в конце 1990 года, когда это была уже совсем другая страна. Я уволился из армии, но система распределения уже дышала на ладан, как и вся система. Мне предложили работу редактором в Издательстве восточной литературы. Сходил и понял, что для меня, особенно после йеменских приключений, это пресновато.

Только что был принят первый закон о средствах массовой информации, который открыл шлюзы для создания независимых радио и газет.

И вот как-то раз я шел по улице Станкевича (ныне — Вознесенский переулок) и краем глаза увидел в двери дома № 12 бумажку с ксерокопированным логотипом газеты «Куранты». Она начала издаваться в конце августа или начале сентября 1990 года Моссоветом – на тот момент одним из ключевых элементов антикоммунистической оппозиции в Москве.

Я решил просто зайти и спросить, возьмут ли меня на работу. У меня даже не было с собой паспорта, и поэтому я показал удостоверение Общества «Мемориал», подписанное Андреем Дмитриевичем Сахаровым, которое до сих пор храню. В «Курантах» я увидел классическую редакцию, как из кино. Люди печатали на машинках, куда-то бегали, размахивали гранками.

Главный редактор Анатолий Семенович Панков, дай ему Бог здоровья, сидел в длинном-длинном кабинете, в котором место было только для его стола и одного стула перед ним. Я зашел туда, сел и спросил, не мог бы он меня принять на работу? Анатолий Семенович спросил, что я умею делать. Отвечаю: «Я говорю на трех языках — арабском, английском, французском». «А что еще умеете делать?» — спросил Анатолий Семенович. Я ответил, что если уж совсем честно, то, наверное, ничего. На что Анатолий Семенович воскликнул: «Это-то нам и нужно!»

— В штат набирали молодых людей без опыта работы?

— В тот период все редакторы новых средств массовой информации искали людей, не затронутых советской журналистикой, которая считалась пропагандистской, клишированной. Тогда в журналистику пришло очень много людей с разнообразным образованием, которые потом стали звездами. Анатолий Семенович предложил мне написать одну статью про то, как я был на Ближнем Востоке и один дайджест иностранной прессы. Меня совершенно неожиданно приняли на работу, я даже не думал, что так будет. Стал журналистом совершенно случайно, зайдя с улицы. Не зашел бы — может быть, судьба сложилась бы иначе.

— С тех пор почти 20 лет в журналистике.

— Да, 19. Я проработал в «Курантах» полтора года. Потом в начале 1992 года перешел в «Известия», где проработал семь лет. Потом еще больше десяти лет на «Би-би-си». Затем недолго работал вице-президентом по связям с общественностью в российском филиале нефтяного гиганта «ЭксонМобил». Какое-то время был независимым журналистом и консультантом. А сейчас – международный обозреватель радио «Коммерсантъ FM».

Откуда есть пошли граждане российские

— Можно ли в принципе говорить о религиозной журналистике, о значимых публикациях о Церкви, которые относились бы к периоду девяностых годов?

— Более или менее серьезно осознание того, что Церковь играет заметную роль в российском обществе, начало складываться к концу девяностых годов. Это был очень важный период формирования многих институтов и явлений в российском обществе – парламента, рыночной экономики, журналистики вообще, и церковной журналистики, в частности.

В девяностые годы материалов о жизни верующих различных конфессий было меньше. Тот период был, наверное, подготовкой к взлету интереса к православной тематике, позитивного, негативного и нейтрального, который мы наблюдаем сегодня. Люди были поглощены проблемами экономики, политики, формирования нового российского государства.

Только в последние годы начались некие дискуссии на тему о том, кем, собственно, является сегодня средний россиянин, кто мы такие — граждане Российской Федерации? Так многие светские журналисты пришли к пониманию, что обсуждать эту тему, не обсуждая Русскую Православную Церковь вчера, сегодня, завтра, просто невозможно.

— Почему?

— То государство, в котором мы сегодня живем, это не во всем, но во многом — не историческая Россия, которая складывалась на протяжении предыдущих столетий. Преемственность была прервана большевистским переворотом. Не уверен, что мы смогли оправиться от той катастрофы, которую принес России коммунистический эксперимент.

Нынешнее государство не является империей, и это впервые государство, в котором 80 процентов населения (по крайней мере, так свидетельствует перепись) cчитают себя русскими.

Такой ситуации не было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Мне кажется, что вызов, перед которым оказалось российское общество и собственно русские, очень сложный. В этом смысле у страны, с одной стороны, есть недостаток догоняющего развития, с другой стороны, есть преимущества того, что мы можем учитывать ошибки других. Можем, если захотим.

— Учитываем?

— Я думаю, что мы иногда чересчур боимся их совершать. Иногда лучше сделать ошибку и осознать ее как опыт. Мы по-прежнему не можем определить, каким российское общество хочет видеть себя, какую политическую систему мы считаем оптимальной. В конечном счете, нужен ли нам опять вождь или мы готовы взять свою судьбу и судьбу страны в собственные руки?

Православие оказалось в уникальной ситуации. Путин как-то сказал, что в советское время Православная Церковь была единственным институтом, который уцелел от прежней исторической России. Это, в целом, так и было. Но, с другой стороны, нельзя не учитывать, что 20 век — век беспрецедентного гонения на Церковь, уничтожения самого понятия веры в Бога в трех поколениях. Это не прошло бесследно и для Церкви. Мне кажется, и простые граждане, и власти ищут в православии не веры, а новой идеологии. Но православие, и христианство вообще — это не идеология, а прежде всего идея личной ответственности человека перед Богом — «не за страх, а за совесть».

Части церковной иерархии кажется, что прислониться к государству, получить финансирование и многое сделать — неплохая опция. Я лично очень бы хотел видеть Церковь независимым общественным институтом, который сам по себе способен был бы влиять на общество.

— Если вернуться к проблемам религиозной журналистики, какое самое существенное изменение произошло в этой области за эти годы?

— Потребовалось около десяти лет, чтобы выросло поколение людей, для которых пребывание в Церкви или просто наличие Церкви, как общественного института, перестало быть чем-то новым и необычным. В 1991 году мы могли найти одного-двух человек во всех центральных изданиях, которые хоть что-то бы знали о религии вообще. Мы плохо себе представляем, в какой степени в девяностых годах общество было неграмотным в отношении религии.

— Но интереса было больше.

— Да, интерес был. Во многом он был связан с взглядом на православие как на альтернативную коммунизму общественную модель. Было мало понимания (его и до сих пор не очень много), что такое христианство. Будем откровенны, сегодня очень многие видят в православии некую часть национальной идентичности, а не веру в Христа. Именно отсюда все эти странные идеи, вроде канонизации Сталина или Ивана Грозного.

— Но ведь редкие православные издания разлетались моментально, люди шли толпами в храмы!

— В 1991-1992 году, много людей приходило креститься, не вполне понимая, что они делают. Сегодня людей, бегущих в храм, чтобы срочно надеть на себя крест, облиться святой водой, чтобы считать себя православным, меньше, но зато тех, которые хотя бы иногда задумываются, почему они носят крестик, стало больше.

Девяностые годы не могли быть легкими по определению – ни одно переходное общество не живет легко. Но они открыли для нас горизонты свободы, они дали нам возможность распорядиться этой свободой так, как мы для себя посчитали возможным.

— А каким был ваш путь в Церковь?

— Мой путь в Церковь лежал через непростую семейную историю. Мой род очень экуменический по религиозному составу: в моей семье есть и были лютеране, католики и православные.

Как и очень многие представители предреволюционной и соответственно постреволюционной интеллигенции, мои предки — дедушка и бабушка, были не очень религиозные, хотя и были крещены. Моя мама была крещена в православии, в Стокгольме в 1924 году в церкви Константинопольского Патриархата, в центре шведской столицы. В советскую эпоху она всегда пыталась, с одной стороны, сохранить хотя бы небольшую церковную традицию в семье. С другой стороны, она очень боялась (и я ее прекрасно понимаю, учитывая, что ее отец и дяди погибли в ГУЛАГе), делать из меня альтернативщика, диссидента, боялась за мою жизнь.

Я был крещен в младенчестве, и для мамы это было очень важно. Теперь я понимаю, что она довольно много молилась, не делая из этого большого шоу. Как только в середине восьмидесятых годов благодаря Горбачеву Церковь начала дышать посвободней, в наш дом как-то в одночасье вернулись и Библия, и почитание праздников, вернулось ощущение Бога. Для меня возвращение к вере в сознательном смысле этого слова произошло где-то в возрасте 26-27 лет. Тогда мне стало совершенно ясно, что я последователь Господа Иисуса Христа, по крайней мере, стараюсь им быть, я бы так сказал. Я думаю, что все мы должны, по крайней мере, я всегда говорю, что стараюсь быть христианином, так как это бесконечный процесс.

Информационные войны?

— Константин, думаю, достаточно очевидно, что сегодня количество негативных публикаций в СМИ значительно. Есть ли такая вещь, как информационная война против Православной Церкви в отечественных средствах массовой информации?

— Я очень не люблю выражение «информационные войны». Это выражение отдает теорией заговора и предполагает единый скоординированный центр. Понимаете, проще всего ссылаться на таинственных «информационных воинов», чем признать, что твоя позиция слабо аргументирована и уязвима. О «войнах» особенно смешно говорить в интернет-эпоху, когда любой человек может за двести долларов создать сайт и вести любую пропаганду.

— Весь вопрос в объеме аудитории.

— Ведите себя изобретательно и будет у вас аудитория! Мне кажется, что мы должны принять как данность, что есть средства массовой информации с определенной редакционной линией, повесткой дня и идейными убеждениями.

В хорошо мне знакомой Великобритании никто не удивляется, что существует газета «The Daily Telegraph», которая отстаивает консервативные христианские ценности, и газета «The Guardian», которая защищает гей-браки, аборты и, вообще, постоянно атакует христианство с позиций светского гуманизма. Это абсолютно нормальные явления, связанные с многоликостью современных масс-медиа. Такие издания и журналисты есть и в России.

Но и на Западе, и в России, в силу, прежде всего, специфики трансформации образовательной системы и почти века коммунизма в России, очень мало оппонентов религии знают, о чем они пишут. Эпоха секуляризации, начавшаяся на Западе в шестидесятые годы, сократила присутствие религии в публичной сфере, а стало быть и знание фундаментальных основ христианства.

В России не было, строго говоря, ни Ренессанса, ни Реформации, ни эпохи Просвещения. Это дает нам, православным, шанс учесть ошибки, подводные камни, на которые налетело западное христианство за последнее три-четыре века, и этих ошибок не повторять.

— Есть различие между критикой в антиклерикальной журналистике в России и на Западе?

— Есть разница между критикой в России и на Западе. На Западе атакуют церковь (католическую, в первую очередь) светские интеллектуалы (духовные дети шестидесятых годов), глубоко убежденные, что любое ограничение человеческой воли, любое религиозное верование, а особенно вера во Христа, свободу ограничивает. Они искренне предлагают определенную моральную альтернативу. Она основывается на убеждении, что любое ограничение — это плохо, что не существует абсолютного понятия добра и зла, что все относительно. Поскольку и христиане, и иудеи, и мусульмане исповедуют определенный набор моральных ценностей и кого-то судят таким образом и что-то оценивают, поэтому они плохие.

В России критика Церкви, прежде всего Православной Церкви, связана с другим. Какая-то часть антиклерикальных критиков как и на Западе, в любой религии видят угрозу свободе и правам человека. Убежденных антихристиан, воинствующих секуляристов в России пока не так много. Однако их число растет. И вот почему.

Мне кажется, большинству не нравится не православие как таковое, а то, что священноначалие спешит одобрить любую инициативу государства, что батюшки освящают ракеты и присутствуют в каждом втором президиуме.

Повторюсь: мне кажется, многим, как и мне, хотело бы видеть в Церкви независимый моральный и духовный авторитет. Не оппозиционный, а именно независимый, а потому сильный. На это стоит обратить внимание, а не заниматься поиском заговоров против Церкви.

Не хватает мирян

— И каким образом стоит на это реагировать? Сегодня опровержения и разъяснения выходят буквально ежедневно на очень многие пункты критики…

— Я полностью согласен со Святейшим Патриархом, что русскому православию нужно найти новые формы миссионерской работы. Но это значит не просто идти в народ, не просто повесить крестик на каждом. Нужно искать интеллектуальных союзников в среде студенчества, активных людей в предпринимательской, в академической, журналистской среде, которая будет играть очень большую роль в эпоху тотально-информационного общества. Надо стремиться, чтобы в России дебаты вокруг вопросов, связанных с религией и обществом шли в цивилизационном русле, на уровне цивилизованных людей.

Интеллектуалы, интеллигенция, образованный класс – назвать этих людей можно как угодно – не всегда удобные партнеры. Их общественная роль – задавать вопросы, сомневаться и искать. Но без них церкви будет нелегко наладить диалог с обществом.

Нужно принять тот факт, что мы живем в мире, в котором множество мнений, и это множество будет еще множиться. Убедить всех в единой генеральной линии будет невозможно.

— Это даже Христу не удалось, многие ли остались у Креста?…

— Сила православных не в том, чтобы на каждое высказывание в блоге отвечать пресс-релизом. Сила — в спокойной убежденности, что Христос — высшая истина. Именно поэтому нужно быть прежде всего милосердными, в том числе и к оппонентам.

Когда шла дискуссия вокруг выставки «Осторожно, религия!» и судебного приговора организаторам, мне кажется, самой разумной была позиция отца Владимира Вигилянского, который сказал: «Нам не нравится выставка, но давайте не будем все-таки выходить за рамки и наказывать людей тюремным заключением». Выскажу непопулярную в православной среде мысль, но думаю, что церковь должна была сделать все, чтобы не дать ход этому процессу. Потому что, в таком деле опираться на гражданские власти – значит демонстрировать слабость, а не силу. Лучше было помолиться о заблудших художниках и кураторах. За убийц молимся, а Самодурова с Ерофеевым простить не можем? Чем больше спокойствия и доброты будет проецировать русское православие и в лице мирян, и в лице священства, тем авторитетнее оно будет.

Приведу пример из опыта своих католических знакомых. После выхода скандального романа, а потом и фильма “Код да Винчи”, в Лондоне стали устраивать автобусные экскурсии по местам, где происходит часть действия романа. Как-то мой знакомый, местный капеллан организации “Опус деи”, которая находится в центре романа Брауна, увидел, что напротив дома, где находится их офис, остановился автобус с туристами. Он быстро вышел и пригласил экскурсантов внутрь, угостил чаем, ответил на их вопросы. Туристы, ждавшие увидеть фанатика-психопата, были очарованы.

Посмотрите видеосюжеты с участием убитого отца Даниила Сысоева. Можно не соглашаться с какими-то его позициями. Но для меня совершенно очевидно, что отец Даниил горел своей верой. Его преданность Христу была такой, что любой, даже самый закоренелый атеист или светский либерал, оказывался под воздействием его личности и его слова.

— Вы считаете, что в СМИ не хватает именно людей светских, не священнослужителей, которые бы выступали с православных позиций?

— Скажу, как человек, побывавший с обеих сторон медийного водораздела, то есть и как журналист, и как корпоративный медиа-менеджер: у светской аудитории доверия к священнику, как бы замечательно он ни говорил, исходно будет меньше, чем доверия к светскому человеку, который говорит то же самое. У нас есть прекрасные священники-полемисты, но их задача сложнее, чем у мирян, принимающих участие в дискуссии.

— Разве не наоборот? Обычный человек непонятно, что скажет еще. А священник правильно все говорит…

— Большинство обычных людей, индифферентных и невоцерковленных, видит священника в рясе с наперсным крестом, и думает: работа у него такая — защищать интересы «корпорации». А если говорит Владимир Легойда, профессор Андрей Зубов или журналист Сергей Чапнин, то они у тех, кто о Церкви знает мало или даже враждебен к ней, вызовут потенциально больше доверия именно своей «обыкновенностью».

Вообще, православным христианам в России нужно перестать бояться того, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна», надо стараться свидетельствовать своим поведением и словами о своей вере.

Это, я бы сказал, особенно касается образованных, молодых и повидавших мир православных, потому что они как раз лучше других способны объяснить, как это трудно и как это прекрасно — быть православным христианином в современном мире.

— Получается, что успешному человеку нужна своя проповедь, эдакий «солидный Господь для солидных господ»?

— Мы же не про систему соцобеспечения говорим! Конечно, в повседневных обстоятельствах вера во Христа очень важна людям несчастным в трудные ситуации жизни, людям, которые очень больны или очень бедны. Но вера очень нужна и тем, кто успешен. Я понимаю, многие посмеются: «У кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий».

Но людей cостоявшихся ждут свои искушения – деньгами, самомнением, давлением социальной среды. Эти искушения порой не менее тяжело преодолевать, чем те, с которыми сталкиваются люди, оказавшиеся на обочине жизни.

В новой реальности

— А что сегодня может заинтересовать человека в повествовании о Церкви? Говорить ли о социальной работе, например?

— Я приведу конкретный пример. Одна из знакомых моей жены крещена, но в силу стандартного набора интеллигентских комплексов у нее сложились сложное отношение к Русской Православной Церкви. В прошлом году летом она в Интернете узнала, сколько делается для людей, пострадавших от пожара, и написала мне, что для нее это был переломный момент. Девять лет отхода от православия кончились в ту секунду, когда она увидела, сколько делается для погорельцев. Ведь это было проявление деятельной, зримой веры. Помощь погорельцам объединила Церковь, кстати, и с гражданским обществом, волонтерами.

— Получается противоречие – с одной стороны, говорить о делах милосердия, с другой стороны – именно в эту нишу и гетто и хотят отправить религию критики и скептики – мол, ваше дело – благотворительность…

— Вообще-то, благотворительность и должна быть нашим, христианским делом – всегда. Но церковь все же не собес и не дом культуры. Само по себе социальное служение – лишь часть, того что Церковь несет в мир.

— Вы сказали, что наше общество ищет себя, свою идентичность. Но ведь церкви это не нужно. Или нужно?

— И да, и нет. Сила Церкви в Христе. Но Церковь существует в определенных исторических условиях. И я не вижу большой проблемы в том, чтобы церковь в вопросах управления, в миссионерской работе, в ряде других вещей, не связанных с догматикой и определяющими традициями, периодически сверяла часы с эпохой. С одной стороны, мне импонирует элемент здорового консерватизма в принципиальных вопросах духовной жизни, который существует в православии. Именно поэтому я не люблю разговоров о том, как, дескать, плохо, что у нас не было Реформации.

Я в таких случаях хочу спросить: «А прилагавшиеся к реформации десятилетия религиозных войн в Европе в пакет включены?» С другой стороны, нельзя не видеть – церковь существует в урбанизированном обществе, где все больше и больше людей все более и более независимы в своем повседневном выборе – от марки ботинок до мировоззрения. К ним неприменима старая максима, когда-то популярная среди англоязычных католиков: «Pay, pray and obey» — «Плати, молись и слушайся». И это новый вызов для нашей Церкви. И она не в первый раз должна на него отвечать.

В 1917-1918 годах Поместный собор Русской Церкви восстановил патриаршество и принял целый ряд решений, по тем, да и по нынешним временам временам просто революционных. Они касались как церковного управления, так и некоторых богослужебных, литургических вопросов. Католическая церковь только спустя почти полвека, на Втором Ватиканском соборе пришла к ряду схожих выводов.

Важно, что священство и миряне в 1917-1918 году принимали эти решения, исходя из своего опыта жизни в последние десятилетия существования Российской империи и государственной церкви. Это время теперь многие считают «золотым веком» православия. Очевидно, что участники собора его таковым не считали. Включая и избранного патриархом Святителя Тихона.

Сегодня наши иерархи очень не любят об этом соборе говорить. Объяснение: «Изменились времена». Странно, неужели все хуже, чем в начале гражданской войны, когда эти решения принимались? Я — не богослов, не специалист по каноническому праву и не призываю калькировать решения, принятые почти веки назад. Но, мне кажется, многие идеи того собора по-прежнему интересно было бы обсудить. Церкви нужно понять, как соотнести себя с новой реальностью, где стоять твердо на догматах веры, а где искать новых форм проповеди и организации церковной жизни.

Трудная идея мученичества

— Жизнь Русской Православной Церкви в какой-то степени интересна западным СМИ?

— Интерес или отсутствие его во многом определяется позицией издания. Россия напрямую никак не влияет на жизнь среднего обывателя в Европе или Америке. Но серьезные масс-медиа, у которых есть корреспонденты в Москве, понимают, что без освещения аспектов религиозной жизни в России и православия как такового невозможно себе представить всю полноту картины русской жизни сегодня.

— То есть православие для западной журналистики — это один из атрибутов, фрагментов, обычаев российской жизни?

— Да, конечно.

— Религия в большинстве средств массовой информации является частью раздела «Общество». При этом религиозные вопросы лежат в основе намного более широкого спектра вопросов.

— Я думаю, что интерес к религии на Западе за последние десять лет вырос. Может быть, особенно после терактов 11 сентября, потому что внезапно стало ясно, что есть какие-то люди, которые ради религиозных верований готовы пожертвовать собой. Это спровоцировало волну интереса. Прежде всего к исламу, но также и к религии вообще.

— Каковы основные модели повествования о религии в западных СМИ?

— Если говорить о России, то существует два или три клише по поводу Русской Церкви: консервативная, близкая государству, не очень активная в миссионерской работе. Когда пишут о Римско-католической церкви в применении к Соединенным Штатам, сразу начинается разговор о педофилии, непрозрачности финансов и тому подобное.

Консервативные масс-медиа, такие как «The Daily Telegraph» в Великобритании или «The Wall Street Journal”, будут писать о традиционных христианских конфессиях в целом с симпатией, пытаться объяснить их позицию, защитить. Недавно я давал интервью газете «АВС», правой газете Испании.

Было видно, что автор-испанец провел серьезную работу и, действительно, был заинтересован понять, какую роль сегодня реально играет Церковь в России. У него не было заранее заготовленного мнения, которое надо было только подтвердить подходящей цитатой.

Есть левые издания, такие, как «The New York Times» в Соединенных Штатах, которые относятся к христианству с подозрением, видят в нем какую-то реакционную силу. Надо опять же отдать должное западным коллегам: в целом, вся культура западной журналистики такова, что очень редко именно в новостном контексте представляется только одна точка зрения. Худо-бедно, но мнение церкви будет представлено — иначе аудитория просто не примет, будет считать это пропагандой, а не новостью.

Интерес к православию как таковому не очень велик. Посмотрите, если в кино или детективах появляется каким-то образом церковь — то это всегда будет католическая церковь. Понятно, миллиард верующих по сравнению с двумястами миллионами православных — просто разные весовые категории. Католицизм – всемирен, потому и внимания к нему больше.

— При жизни святейшего Патриарха Алексия основной моделью было Алексий II-КГБ-Путин, а о новомучениках, о царской семье — ничего?

— Западное общество неоднородно. Соединенные Штаты по-прежнему отличаются высоким уровнем религиозности, причем активной и деятельной. Западная Европа сегодня в значительной утеряла христианскую веру. Поэтому вообще до среднего человека очень трудно доходит идея мученичества, как такового.

Именно поэтому, кстати, один из главных вопросов, которым задаются на Западе в связи с радикальным исламом — как этому противостоять в интеллектуальном и духовном смысле слова? Почему кто-то готов отдать свою жизнь за идею, за веру? И западный человек, особенно европеец, который вырос в социальном государстве, и который перестал интересоваться политикой, совершенно не понимает, почему какие-то люди приходят и взрывают его в собственном доме.

После окончания Второй мировой войны в Европе стало не принято говорить о двух сильных идеях – национальной и религиозной. Любая сильная идея воспринимается, как опасность, и понятно почему — потому что две мировые войны – результат столкновения довольно сильных идей. В этих условиях общество с трудом воспринимает любой рассказ о поступке, основанном на убеждениях.

— Это табуированная тема?

— Я бы не сказал, что это табуированная тема, просто ее слишком трудно объяснить современному человеку. Например, папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI канонизировали десятки христиан-мучеников гражданской войны в Испании. Эта канонизация получила очень скромное освещение, потому что она, на мой сугубо личный взгляд, нарушает определенный светский канон. Канон таков: были хорошие республиканцы, которые воевали с плохими франкистами, которые были союзниками Гитлера. Про то, что республика была зависима от сталинского СССР никто и знать не хочет. Объяснять, что на самом деле эти люди, которых распинали, выкалывали глаза, убивали в алтарях, были жертвами “хороших» республиканцев-антифашистов – значит разрушать исторические стереотипы. А со стереотипами жить вообще-то легко – это касается и нас в России.

Религия против

— А не происходит ли такого, что в современном западном обществе, по сути дела, вся религия сводится к некоей социальной линии протеста: анти-эвтаназия, анти-аборты, анти-анти-анти. Когда христианин – это не тот человек, который старается следовать за Христом, а человек, который осуждает эвтаназию, не делает абортов, имеет большую многодетную семью, выступает против гомосексуальных браков…

— Это очень классное наблюдение, потому что оно действительно отражает глубинный процесс, происходящий в современном обществе, и в западном, и в российском. Это процесс вымывания духовной и даже, не побоюсь сказать, мистической сущности любого религиозного верования, а христианства в особенности. Деконструкция веры до набора этических установок. Наверное, можно найти и агностиков, которые будут говорить, что многодетная семья — это хорошо, а аборт — это плохо.

— И атеисты такие есть.

— Да. Более того, и некоторые сторонники абортов скажут, что в принципе аборт — это нехорошо, но если надо, то можно..

Мы говорим о проблеме ухода веры из общества, которая для западного общества возникла на рубеже шестидесятых годов, а в России — мне трудно даже говорить об этом процессе, это целое следствие государственного атеизма и того чудовищного режима, который рухнул фактически в один день. Мы перешли сразу, по крайней мере, во внешней стороне нашей жизни, в современное постмодернистское существование, в чем-то сравнимое с сегодняшним существованием западного общества, особенно если говорить о больших городах.

— Вопрос про информационную политику в Церкви в современном мире…

— Если говорить о Русской Церкви, то мы видим, даже если брать последние десять лет, несомненные изменения в сторону большего объема, профессионализации, разнообразия тем, которые затрагиваются. Я знаю, что многие правящие архиереи к этому относятся скептически, но даже вот присутствие священников в ток-шоу, с моей точки зрения, позитивно, если они участвуют в реальных дискуссиях, и участвуют в них хорошо. Хотя, повторюсь, без православных мирян-интеллектуалов не обойтись.

— И если в ток-шоу нормальная атмосфера…

— Да, конечно, надо знать, куда идти. Но, мне кажется, что мы, православные в России, слишком часто страдаем комплексом жертвы: мол, нас все норовят обидеть. Тебе еще не сказали ничего, а ты уже ждешь нападения. Смелее нужно быть, объяснять, что значит для тебя вера, как она тебе помогает в жизни, укрепляет, делает тебя лучше, какие сомнения ты испытываешь и как Господь в своей милости помогает тебе их преодолевать. Нам не хватает снисходительности, доброжелательности к оппонентам и уверенности в себе. Я убежден — это придет.

— Как влияет Интернет на журналистику?

— Аня, это же диссертация! И не одна!

— Ну, мы же не любители малых жанров :) Хорошо, можно и сузить вопрос. Вот социальные сети — отбирают время? Знакома ли интернет-зависимость?

— Я не веду Живой журнал, не хватает времени и сил. Люблю Фейсбук и по несколько раз в день бываю на своей странице. Для человека, работающего в масс-медиа, это, по-моему, необходимо. Интернет-общение отнимает все больше времени. Боюсь, что какая-то форма зависимости у меня есть. Однако у социальных сетей есть огромный плюс – ты никого никогда больше не потеряешь из виду. Есть у меня и свой Твиттер — @kvoneggert – но я пока не до конца разобрался, помогает он мне жить или отвлекает.

— Светская пресса – воцерковляется или становится более критически настроенной?

— Думаю, она становится все более смелой в отношении церкви как института. Критики постепенно становится несколько больше. Просто ряд изданий определился с позицией. С другой стороны, у церкви никогда не было в распоряжении столь обширных возможностей в средствах массовой информации. Федеральные телеканалы, «Спас», масса радиостанций, печатных изданий. С профессионализмом где-то лучше, где-то хуже, но все же на присутствие в публичном пространстве церкви грех жаловаться. Просто нужно понять – это пространство конкуренции идей, и на это нельзя обижаться.

Табу православного?

— Когда вы руководили московским бюро Русской службой Би-би-си, да и сейчас в журналистике – какие табу у вас есть как у православного человека и наоборот – в чем видите свою миссию?

— На Би-би-си работать было как раз очень легко. В силу особенностей общественного вещания (а Би-би-си – общественный, а не частный вещатель) журналисты не могут высказывать свое мнение, могут только сопоставлять и анализировать факты и мнения других. Так что каждый день я уходил домой с легким сердцем. Мне не приходилось выражать чего-то, с чем я был бы несогласен. У Би-би-си в принципе нет редакционной позиции по тем или иным вопросам – и это облегчает жизнь. Я вообще полагаю, что важнейшая функция журналистики – всесторонне информировать аудиторию. А высказать собственное мнение – это уже привилегия. Во-первых, оно должно быть, а во-вторых, оно должно быть аргументированным. Сегодня это моя служебная обязанность, как штатного комментатора. Понятно, что как христианин, я никогда не буду защищать, скажем, аборты или эвтаназию. Если противостояние церкви будет объявлено официальной редакционной линией там, где я работаю, то просто уйду, и все.

— Пожелание журналисту-современнику, пишущему о религии…

— Быть именно журналистом, а не проповедником или пресс-секретарем.

Читайте также:

Владимир Гурболиков: Почему я никогда не вступлю в «партию православных»

Владимир Легойда: «Ничего не боюсь!»

Марина Журинская: Без московской ругани

«Татьянин день»: увидеть, раскрыть, зацепить!