Лермонтов и Пушкин: История блистательной эстафеты

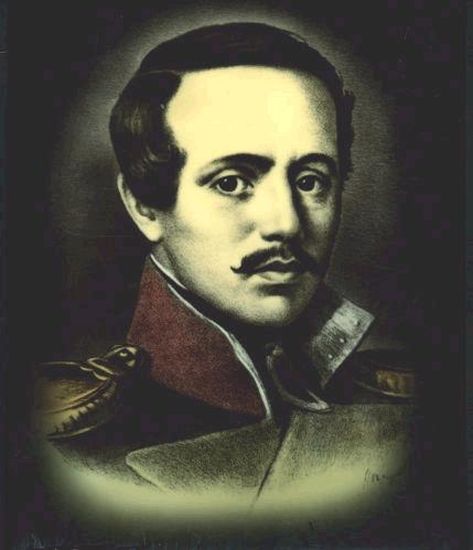

Давайте восстановим историю одного из самых замечательных созданий русской поэзии – стихотворения «На смерть Пушкина», которое написал в ту пору еще никому не известный гусарский корнет Михаил Лермонтов.

Эта история прекрасна и она очень трагическая. Лермонтов не знал Пушкина лично, он не был с ним знаком, но он восхищался им, благоговел перед ним, был восхищен его гражданским мужеством. Пушкин для Лермонтова – величайший поэт России, Европы, мира.

Лермонтов знает не только каждую пушкинскую строчку, он знает наизусть множество пушкинских стихов. Он знает, как Пушкин живет, как работает, с кем он дружит, он знает, как не любит царь Пушкина, знает, как ненавидит и травит его великосветское общество, и каким горячим ядом облили благородное сердце Пушкина анонимные, гнусные пасквили – письма, пересланные питерским знакомым Пушкина и отравившие его жизнь, пасквили, посланные ему светскими злостными клеветниками, насмешливыми невеждами, ничтожными сплетниками.

Откуда он знает все это? У них очень много знакомых: писатель, музыкант и ученый Владимир Одоевский, журналист Андрей Краевский – они сотрудники Пушкина по журналу, а Лермонтов с ними на «ты». Многое он знает от них. С братом жены Пушкина, Иваном Гончаровым, Лермонтов служит в одном полку. Большим другом Лермонтова является Екатерина Алексеевна Долгорукая, жена другого гусара-однополчанина. Она приятельница Натальи Николаевны Пушкиной с детских лет, часто бывает в их доме, постоянно беседует с великим поэтом.

У Лермонтова десятки общих знакомых с Пушкиным. Можно сказать, что он знает каждый пушкинский шаг. Но вот прийти к Пушкину, встретиться с ним, показать ему стихи, которые пишет уже 10 лет, Лермонтов как-то не решается. Ему кажется, что он еще не создал чего-то такого, с чем можно явиться к Пушкину.

Жоржа Дантеса Лермонтов знает – и знает, что тот ведет себя по отношению к Пушкину вызывающе. Этого самоуверенного и даже наглого француза Лермонтов встречал в кругу офицеров, любимцев царя. Дантес – аристократ, монархист, бежал из Парижа в дни июльской революции 1830 года, так же, как сотни таких эмигрантов, рассеявшихся в те дни по Европе. Дантес нашел приют в императорском Петербурге.

Низкопоклонствующая петербургская знать широко открыла перед иностранцем двери своих гостиных. Дантеса усыновил голландский посланник, барон Геккерн. Царь принял Дантеса под свое покровительство. Дантес не знал русского языка, тем не менее, царь зачислил его в один из лучших гвардейских полков, что вызвало ропот гвардии. Его пригрела жена министра иностранных дел, графиня Нессельроде.

Сам граф, сын беглого австрийского солдата, иноземец, очень плохо говоривший по-русски, добрался до самой высокой ступени российской иерархической лестницы. И муж, и жена Нессельроде – это злейшие враги Пушкина, они были задеты его эпиграммами. По общему мнению пушкинских друзей, графине Нессельроде именно принадлежит инициатива рассылки анонимного пасквиля. Николай Столыпин, родственник Лермонтова, служит в министерстве у графа, и принят в этом салоне как свой. Вот еще один из тех, кто может знать, что говорят в свете про Пушкина и Дантеса.

Гусарский полк, в котором служит Лермонтов, квартируется в Царском Селе, но в зимние месяцы особенно офицеры полка часто берут увольнительные и подолгу живут в столице. Начальство смотрит на это сквозь пальцы. Под предлогом болезни Лермонтов зимой 1836–1837 года подолгу гостит в Петербурге у бабушки, на Садовой, и кроме него в этой квартире живет его ближайший друг, шестью годами старше его, Святослав Раевский. Раевский – юрист, стал начальником в одном из российских департаментов. Учится в артиллерийской школе и живет вместе с ними, родственник Аким Шан-Гирей, и кроме того, другой родственник – драгунский офицер Николай Юрьев.

В этой квартире собираются друзья и приятели всех четверых, чиновники и сослуживцы, подчиненные Раевского, корнеты гвардейских полков. Тут Лермонтов и работает, диктует попеременно то Шан-Гирею, то Святославу Раевскому свой новый роман «Княгиня Лиговская». Вот он написал стихотворение «Бородино» и решает, наконец, отдать его в пушкинский журнал «Современник». Лермонтов еще никогда ничего не печатал, если не считать поэмы «Хаджи Абрек», которую Юрьев, не спросив автора, отнес в «Библиотеку для чтения» – журнал, который издает литератор Синьковский. «Бородино», кажется, можно показать Пушкину. Лермонтову кажется, что с этим не стыдно появиться на страницах его журнала. Но 27 января по Петербургу разносится слух, что Пушкин стрелялся на дуэли с Дантесом, тяжело ранен, и положение его безнадежно.

Сотни людей в тот же вечер, людей разного состояния и возрастов, идут и едут на набережную Мойки, к дому, где живет, и ныне в жесточайших страданиях умирает великий русский поэт.

Под окнами его квартиры толпятся литераторы, чиновники, актеры, мещане, офицеры, купцы, студенты, ученики, и даже те, кого в те времена называли простолюдинами, люди в нагольных тулупах, иные даже в лохмотьях, неграмотные. Подъезжают извозчичьи сани, кареты, сквозь толпы пробираются слуги, чтобы узнать о здоровье Пушкина. Друзья поэта вывешивают написанные от руки бюллетени о его состоянии. Набережная запружена в такой степени, что друзьям приходится обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить караульных у ворот, чтобы соблюдался какой-нибудь порядок.

Всё пространство перед квартирой Пушкина и перед соседними зданиями запружено густою толпой. К дверям почти невозможно пробраться. Такого в Петербурге еще не бывало. Напротив Зимнего дворца, стоят на этот раз не войска, выведенные восставшими офицерами, как это было в 14 декабря 1825 года, стоит возбужденный и оскорбленный народ.

В толпе слышится злоба и угроза в адрес Дантеса и Геккера, многие плачут, по Петербургу то распространяется слух, что Пушкин умер, но нет, он еще жив. Толпа не расходится ни ночью, ни днем. Весь город взволнован и опечален, и только придворная знать, люди, вельможи, затравившие Пушкина, наносят визиты в голландское посольство на Невском проспекте для того, чтобы выразить сочувствие Дантесу, легко раненому в руку.

В эти дни петербургское общество еще более отчетливей, чем всегда, раскололось на два лагеря. С одной стороны – безродная знать, выскочки, карьеристы, решающие судьбы народа и России, до которой по существу им нет никакого дела. С другой – читатели Пушкина, его вдохновенные друзья, даже люди неграмотные, которые не могут прочесть Пушкина, но горды тем сознанием, что у России есть Пушкин.

29 января, а по новому стилю 10 февраля, в 2 часа 45 минут пополудни Пушкин скончался. Много лет спустя маститый ученый, академик Семенов-Тян-Шанский вспоминал, как его, в те дни 10-летнего мальчика, дядя его, цензор Семенов, лицейский приятель Пушкина, возил на Мойку, и там в толпе они видели Лермонтова.

В эти часы, когда Пушкин прощался с друзьями, зарождалось одно из самых замечательных стихотворений, которые когда-либо писались в России. Создано это стихотворение на Садовой улице. В квартире у бабушки собрались приятели и друзья Лермонтова и Раевского. Разговоры идут только о Пушкине, а Лермонтов, не обращая внимания на споры и на шум, пишет взволнованную элегию.

Погиб поэт! – невольник чести –

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Не вынесла душа поэта

Позора мелочных обид,

Восстал он против мнений света

Один как прежде… и убит!

Убит!.. к чему теперь рыданья,

Пустых похвал ненужный хор,

И жалкий лепет оправданья?

Судьбы свершился приговор!

Не вы ль сперва так злобно гнали

Его свободный, смелый дар

И для потехи раздували

Чуть затаившийся пожар?

Что ж? веселитесь… – он мучений

Последних вынести не мог:

Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно

Навел удар… спасенья нет:

Пустое сердце бьется ровно,

В руке не дрогнул пистолет.

И что за диво?.. издалёка,

Подобный сотням беглецов,

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока;

Смеясь, он дерзко презирал

Земли чужой язык и нравы;

Не мог щадить он нашей славы;

Не мог понять в сей миг кровавый,

На что́ он руку поднимал!..

И он убит – и взят могилой,

Как тот певец, неведомый, но милый,

Добыча ревности глухой,

Воспетый им с такою чудной силой,

Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной

Вступил он в этот свет завистливый и душный

Для сердца вольного и пламенных страстей?

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,

Зачем поверил он словам и ласкам ложным,

Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок – они венец терновый,

Увитый лаврами, надели на него:

Но иглы тайные сурово

Язвили славное чело;

Отравлены его последние мгновенья

Коварным шёпотом насмешливых невежд,

И умер он – с напрасной жаждой мщенья,

С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,

Не раздаваться им опять:

Приют певца угрюм и тесен,

И на устах его печать.

Лермонтов писал, и образ Евгения Онегина неотступно следовал за его мыслями. Особенно это место:

Ну что ж убит, решил сосед, убит!

И Лермонтов пишет:

Восстал он против мнений света.

Один как прежде и убит, убит.

Убит, как Ленский – поэт неведомый, но милый воспетый Пушкиным, и точно так же сраженный на поединке. Сердце Пушкина Лермонтов назвал вольным, страсти пламенными, дар свободным и смелым. Он сказал, что Пушкин всегда восставал против света и поэтому убит.

Он назвал его невольником чести, дивным гением, нашей славой, и, подумав о тех, кто травил и преследовал Пушкина при жизни, безотчетно нарисовал на полях профиль жандармского генерала Дубельта. Потом переписал стихотворение набело и озаглавил «Смерть поэта».

Присутствующие встретили стихотворение так горячо, что Лермонтов по существу еще не выступавший в печати, решается начать свой поэтический путь с этого стихотворения. Распространить его, ибо чувствует необходимое желание громко, на всю страну сказать о Пушкине правду: «Поэт казнен, рукой Дантеса, по приговору аристократии», стихи должны быть прочитаны тотчас, сейчас же, немедля, пока вереница людей проходит через пушкинскую квартиру, чтобы проститься с поэтом.

Город ждет слова правды. С помощью своих сослуживцев, Раевский берется размножить стихи, и в тот же вечер, они переписываются, как вспоминал «Современник», в несколько рук. И уже на следующий день прокатываются по Петербургу, как эхо речей, которые раздавались в толпе, осаждавшей пушкинскую квартиру.

По словам современников, на Мойке в те дни перебывало около 50 тысяч человек. Принимая во внимание тогдашнюю численность населения Петербурга, около 300 тысяч, нетрудно представить себе впечатление, которое произвели эти тысячи на Николая I и Бенкендорфа – шестая часть населения столицы.

До Бенкендорфа доходят слухи, что почитатели Пушкина отпрягут колесницу лошадей и повезут колесницу на себе, что в церковь явится депутация от студентов и от мещан, и будут сказаны речи. Шеф жандармов видит в этом манифестацию, проявление скрытых общественных сил. Вот почему гроб с телом Пушкина ночью, тайно, под конвоем жандармов поставлен не в Исаакиевскую церковь, а в придворную, Конюшенную, куда будут пускать только по билетам. Вот почему мертвого Пушкина из Петербурга в Михайловское увозят тайно, ночью и тоже в сопровождении жандарма.

В те дни Бенкендорф возвел против друзей Пушкина опасное обвинение. Бенкендорф объявляет, что Пушкин был главой тайного общества или либеральной демагогической партии, а они, его друзья-литераторы, были заговорщиками, членами этой пушкинской партии. Это они ответственны за скопление публики. Они собирались устроить Пушкину народные похороны, подобные тем, которые устроили республиканцы в Париже генералу Ламарку.

Друзья Пушкина – Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев – встревожены. Они стараются доказать, что не замышляли никогда против правительства, что Пушкин никогда не был ни либералом, ни демагогом, а в зрелые годы стал человеком благонамеренным и умер, как подобает христианину и верноподданному. Он был глубоко предан государю, – стремится уверить царскую семью Вяземский.

Жуковский вторит ему в своем известном письме о последних минутах Пушкина. Жуковский изобразил благостную кончину поэта, примирившегося с престолом и с Богом. Что ж, цель Бенкендорфа достигнута: друзья поэта, которые лучше других угадывают тайных виновников его гибели, напуганы и, стремясь отвести от себя обвинения, создают ложный образ Пушкина, поэта, который до конца оставался вольнолюбивым и независимым.

Так под пером друзей Пушкина рождался официальный, официозный образ поэта. В своих переписках друзья соблюдают предельную осторожность, и хотя Вяземский пишет, что Пушкина положили в гроб городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безымянные письма, он вынужден тут же добавить, что это неполная истина.

Полную истину объявил во всеуслышание один человек – Лермонтов. Гроб с телом Пушкина уже увезен в псковскую глушь и уже погребен, а разговоры в Петербурге не умолкают. Лермонтов потрясен, он действительно заболел, он не выходит из дому.

Вот к нему заезжает с визитом Николай Столыпин, родственник, тот самый чиновник иностранных дел, который в салоне Несельроде принят, как свой. Он начинает упрекать Лермонтова и повторяет то, что слышит у Несельроде. Иностранцам нет дела до поэзии Пушкина, говорит он. Дантес и Геккер не подлежат ни суду русскому, ни русским законам. Дантес не мог не стреляться, честь обязывает.

Русский человек, отвечал ему Лермонтов, какую бы обиду Пушкин ему не сделал, снес бы её, во имя любви к славе России. Спор разгорается, схватив лист бумаги Лермонтов начинает что-то писать. «Поэзия разрешается от бремени», – иронически замечает Столыпин. «А я ни за что не ручаюсь, если вы сейчас же не выйдете отсюда», – кричит ему Лермонтов. И Столыпин поспешно уходит, а Лермонтов недолго спустя читает Раевскому и Юрьеву добавление к стихам, заключительные 16 строк.

В этих строчках сказано, что гения убили палачи свободы и славы России. Палачи декабристов сделались палачами Пушкина, они окружают императорский трон, и им потакает царь, их защищают законы. И Лермонтов, обращаясь к ним, уже не говорит, он кричит:

А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки

Игрою счастия обиженных родов!

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и Божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он недоступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью —

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!

О, эти стихи воспринимались тогдашними читателями куда более конкретно, чем нынешними. В мои руки попал список лермонтовского стихотворения, относящийся к тем же временам, когда сделан текст. На последней странице кто-то сделал интересное примечание, объясняющее, кого Лермонтов имел в виду, говоря о наперсниках разврата и надменных потомках.

Тут перечислены любимцы императрицы Елизаветы и Екатерины II, незаконные дети этих императриц, фаворитки Петра III и его сына Павла I, убийцы этих царей, убийцы претендента на Российский престол Иоанна Антоновича. Вот чьи потомки преследовали Пушкина. Их отцы достигли высокого положения при российском дворе и причислены к знати не за заслуги перед историей. Они достигли этого путем искательства, любовных связей, дворцовых интриг. Это темные убийцы, готовые на все ради положения, богатства и власти.

Но о каких обломках говорит Лермонтов? Что значит «обиженных родов», про какую «игру счастья» сказано в стихотворении? «Пятою рабскою поправшие обломки, игрою счастия обиженных родов». А вот про какую. Пушкины и другие родовитые фамилии, древние, на протяжении многих лет служившие России верой и правдой, в 1762 году остались верны Петру III, и со дня восшествия на престол Екатерины II пали в немилость, отстранены от государственных дел.

А новая надменная знать, потомки временщиков, удушивших Петра III шарфом и 50 лет спустя пристукнувших его сына, Павла I, табакеркой, унижает и попирает тех, кто в грозный час проливал кровь на полях сражений, трудился на государственном поприще.

Попытки продажных писак, вроде Булгарина, унизить и умалить его род, Пушкин ощущал не только как сословное, но и как национальное себе оскорбление. Ибо Россию в правительстве Николая I представляли почти сплошь иностранцы. И в своем стихотворении Лермонтов напоминает дворцовой клике о способах ее возвышения и о безродном ее происхождении, а кроме того, в стихотворении прозвучал протест человека, оскорбленного в своем национальном достоинстве.

Чужеземец убил Пушкина, проходимцы и чужестранцы его подстрекали. Не только почитатели Пушкина поняли смысл этого лермонтовского стихотворения. Эти строки поняли и те, кто одобрял Дантеса – графы Орловы и Бобринские, князья Барятинские и Васильчиковы, бароны Энгельгардты и Фредериксы. Узнали и поняли, чем угрожает им Лермонтов. Вот почему такое значение приобретает вопрос, возникший в последнее время, как печатать строки:

Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата

Есть грозный судия, он ждёт.

Или:

Но есть и Божий суд, наперсники разврата,

Есть грозный суд, он ждет.

Ибо, вслед за словами «Божий суд», грозный судия невольно ассоциируется с судьей небесным. А есть и Божий суд, и грозный суд предполагает другое понимание. Он предполагает то понимание, в каком употреблялась поговорка «Глас народа – глас божий», который становится совершенно ясным после предпоследней строки.

Ибо не смоете всей вашей черной кровью.

О чем говорит Лермонтов? О муках ада, где по церковным представлениям грешники мучаются в вечном огне? Нет, он говорит не об огне, он говорит о кровопролитии, а между адом и кровью нет решительно никакой связи. Лермонтов собирается сказать им не о том, что гонителей Пушкина ждет кара на том свете. Он говорит о грядущем суде истории, о народной расправе, о революции, о часе, когда польется черная кровь убийц.

Вдумайтесь, Бог будет карать палачей свободы? В этом нет никакого смысла. В стихах другой смысл: убийц Пушкина покарает народ. Что же это? Лермонтов, уже давно угрожавший царям земным судом («Есть суд земной и для царей»), предрекавший их гибель («Погибнет ваш тиран, как все тираны погибали»), в стихах, где с такой конкретностью говорится о жадной толпе придворных соискателей, окруживших императорский трон, он что, от прямых угроз перейдет к напоминанию о наказании загробном? Нет, это редактор Ефремов ошибочно напечатал «судия», сославшись на документ, в котором этого судии нет.

Совсем не так понимали эти строки современники Лермонтова. Приятель поэта Павел Гвоздев, юнкер, который написал ответ Михаилу Юрьевичу Лермонтову на его стихотворение «Смерть поэта» (а это стихотворение было написано через 3 недели после гибели Пушкина). Он писал: «Не ты ль сказал, есть грозный суд, и этот суд есть суд потомства?» Вот как понимали современники – суд потомства, восстание, революция. Толкование этих слов могло быть только одно: и Николай I, и Бенкендорф так эти слова и поняли.

Удивительное стихотворение по силе, по смелости, емкости, по исторической значимости, злободневности, по новизне формы. Первые строки – это мысли вслух, раздумья, попытка осознать совершившееся. Затем внезапное обращение:

Не вы ль сперва так злобно гнали?

Что ж, веселитесь…

Обращение к кому? Кто эти «вы»? Не сказано. Читатель должен сам угадать, о ком и о чем идет речь, кто это он, кто они. Он не мог понять, на что он поднимал руку, и он убит, он вступил в свет, они надели на него терновый венец, его последние мгновения отравлены, он умер.

И опять «вы», но теперь это уже обращение, развернутое: «потомки подлецов, рабы, жадная толпа, царедворцы, палачи, наперсники разврата, черная кровь». Ни одного имени. Предыстория предполагается известной, обстоятельства, при которых погибает поэт – тоже. И тем не менее, всё понятно не только современникам, но и нам, хотя уже идет второе столетие. Вот что такое значимость темы.

Существует распространенное мнение, что вещь новаторская по существу и по форме недоступна восприятию современников вполне, что вполне её может оценить только будущее. «Смерть поэта» не согласуется с этой концепцией. Лермонтову не пришлось ожидать одобрения потомства. Современники, разделившие с ним скорбь о Пушкине, высоко ценили эти стихи, в те дни, когда они распространялись по Петербургу. Уже через несколько дней строки из «Смерти поэта» входят в повседневную речь. Цитируются в дружеских письмах, экземпляры стихов пересылаются из Петербурга в Москву, в Псков, в Симбирск, в Казань, в Париж, в село Михайловское. Это я называю те адреса, которые мы знаем. Конечно, их было неизмеримо больше.

Первоначальный текст стихотворения встретил единодушное одобрение, а прибавление к стихам насторожило многих читателей, даже совсем независимых в своих мнениях о верхушке великосветского общества. Многие этому рады, но многих это не устраивает. Но ни у кого решительно не вызывает разноречия в том, кому адресована строфа, которая впоследствии получила название «преступной».

Бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева пишет в письме: «Мишенька по молодости и ветрености написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал неприлично насчет придворных». Саратовский гимназист Артемьев записал в свой дневник: «Здесь носится слух, будто какой-то капитан написал стихи на смерть А.С. и зацепил там придворных».

Всем ясно, Лермонтов бросил вызов именитой знати, самым высокопоставленным сановникам в государстве, любимцам царя. И вот, прибавление к стихам прочитано, Раевский снова приступает к изготовлению копий, и в тот же вечер эти 16 строк разносятся по всему Петербургу и производят впечатление еще большее, нежели первая часть стихотворения.

Будущий критик и теоретик искусства Владимир Васильевич Стасов (тогда он был воспитанником училища правоведения) потом писал в своих воспоминаниях:

«Проникшее к нам тотчас же всюду, тайком, в рукописи стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко восхитило нас, и мы читали, и декламировали его с беспредельным жаром в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона», но всё-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно. Так нас поднимала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли, когда-нибудь еще стихи в России производили такое громадное и повсеместное впечатление».

И надо сказать, конечно, что Лермонтов и Раевский выступили как наследники декабристов, от которых они усвоили, унаследовали не только ненависть к деспотизму и рабству, но и глубокую веру в то, что поэзия должна служить целям освободительной борьбы.

И вот проходит несколько дней. Лермонтов узнает, что стихотворение попало в руки шефа жандармов, и через общих знакомых он передал бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой, чтобы распространение стихов было немедля прекращено, что если стихи дойдут до царя, то Лермонтова ожидает суровая кара.

Что это? Бенкендорф заботится о поэте, который бросил вызов престолу? Нет, Бенкендорф не хочет затевать новое дело сразу после того, как с таким трудом удалось предотвратить взрыв народного гнева, причем для этого, как мы уже говорили, были приняты особые меры – обман публики, оцепление квартиры Пушкина, впуск по билетам, вывоз гроба из города ночью.

Бурный отклик всех слоев Петербургского населения на дуэль и смерть Пушкина многому научил шефа жандармов. Новый громкий скандал не нужен, нужны мягкость и постепенный ход. Чтобы ослабить надвигающуюся кару, Лермонтов оставляет перед стихотворением эпиграф, строки из трагедии «Венцеслав» французского драматурга 17 столетия Ротру и стремится как раз к тому, чтобы такой экземпляр попал в руки правительства. Эпиграф такой:

Отмщенья, государь, отмщенья!

Паду к ногам твоим:

Будь справедлив и накажи убийцу,

Чтоб казнь его в позднейшие века

Твой правый суд потомству возвестила,

Чтоб видели злодеи в ней пример.

Этот эпиграф теперь не включается в текст стихотворения, а печатается в примечаниях. Не включается, потому что он не имеет ничего общего с поэтическим замыслом Лермонтова и находится в полном противоречии с напоминанием о законе, под сенью которого таится стоящая возле трона толпа палачей.

Но еще больше несоответствий между эпиграфом и той строкой, где содержится угроза, что в день суда польется черная кровь вельмож. Это никак не согласуется с уверением, что автор обращается к царю и просит правосудия у него. Ясно, что после предупреждения Бенкендорфа о дальнейшей раздаче стихов не может быть речи, но стихов требуют. На квартиру поэта приезжают незнакомые и знакомые. И тогда Лермонтов съезжает с квартиры и живет вне дома.

В аристократическом кругу эти шестнадцать заключительных строк вызывают бурю негодования. На одном из дипломатических раутов к Бенкендорфу подходит знатная старуха Хитрово – не приятельница Пушкина, а другая Хитрово – и говорит: «Слышали ли вы, Александр Христофорович, что написал про нас Лермонтов?» Тут Бенкендорф решает, что откладывать дело дольше нельзя, раз такие сплетницы, как старуха Хитрово, знают, надо доложить государю.

Но царь уже предупрежден, кто-то уже послал ему копию, снабдив её надписью «Воззвание к революции». Предпослав стихотворению эпиграф, Лермонтов цели своей не достиг. И Николай, и Бенкендорф сразу угадали намерения его провести правительство призывом к милости императора. И Бенкендорф на следующий день пишет царю: «Вступление к сочинению дерзко, а конец – бесстыдное вольнодумство, более чем преступное».

Царь ему отвечает: «Приятные стихи, нечего сказать. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и посмотреть, не помешан ли он? А затем мы поступим с ним согласно закону».

На следующий день Лермонтов арестован и сопровожден в здание главного штаба на Дворцовой площади. В Петербургской квартире и в Царском селе произведен обыск, отобраны бумаги и письма. На следующий день арестован Раевский. Раевский помещен в гауптвахту, что на Сенной площади. Их допрашивают.

Надо дать согласные показания, как юрист Раевский лучше знает, о чем писать и о чем умолчать. Слуга Лермонтова Андрей Соколов приносит ему обед из дому, и Раевский вручает ему пакет. В этом пакете черновики его показаний. Надо только всё это тихонько передать Лермонтову, и будет все в порядке. Но пакет перехвачен, показания друзей сопоставлены, в них есть расхождения. Правда, оба они пишут, что Лермонтов всё это время болел, не выходил из дому, никого не видел, сообщников у них не было. Стихи же выражают нестройное столкновение мысли, возбужденные болезненным состоянием нервов.

Всю вину за распространение стихов Раевский берет на себя, экземпляры он раздавал десятками, раздавал всем желающим, их было так много, что он не упомнит кому. Дурного в стихах он не видит: Лермонтов не угрожает судом, а просит правосудия у царя, наследник престола, как они слышали, хвалил стихи, царь осыпал семейство Пушкина милостями, третье отделение не препятствовало раздаче стихов. В общем, они не видели в этом ничего противозаконного, и сочинения их есть не более чем проявление неопытности и горячности.

Однако вычерки и поправки обнаруживают то, чего в беловых показаниях Раевский не написал. «Спор разгорался», – писал он в черновике. «Лермонтов и его партия» – эту фразу Раевский вычеркнул. «Разговор было принял направление политическое» – слово «политическое» Раевский заменил на юридическое. Вот что удивительно: показания писаны 21 февраля, а 4 дня спустя, 25-го уже известна высочайшая резолюция, решение царя: «Лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермонтову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течении одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию, на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

Что это? Милость? Нет, новая тактика. За шалости, не заключавшие в себе никакого политического смысла, за дуэли, за шумное поведение в театре, за любовные похождения Николай I переводит молодых людей из гвардии в армию, шлёт на Кавказ, разжалует в рядовые, а тут за возмутительные стихи, как они называются официально, направленные против опоры трона, против аристократии, стихи, которые гусарский корнет и губернский секретарь распространяют по Петербургу во множестве списков, за попытку обмануть правительство, следует наказание, которое даже наказанием не кажется.

Ведь на Кавказ по своей охоте отправляются два офицера от каждого гвардейского полка ежегодно. И вдруг за политическим процессом, осуществленным с беспримерной скоростью, следует перевод тем же чином в один из привилегированных кавказских полков. Конечно, военный министр может дать секретное предписание, и посланного не будет в живых, но император соглашается с Бенкендорфом: торопиться не следует.

От наказания Лермонтов не уйдет, а покуда можно сделать вид перед лицом петербургского общества, перед дипломатическим корпусом, что он, император, не придает большого значения этим стихам и не считает нужным строго наказывать за них. Возбуждать общественное мнение открытой расправой над новым поэтом не своевременно. Не надо военного суда, ни строго наказания, ни долгого расследования дела. Царь, собиравшийся строго расправиться с Лермонтовым, решается действовать без шума.

У нас нет основания считать перевод Лермонтова на Кавказ в Нижегородский драгунский полк суровой репрессией. Но у нас все основания считать, что история стихов «На смерть Пушкина» – это не только начало политической славы Лермонтова, но и начало его конца.

Никогда, ни в одной из литератур мира, не бывало примера, чтобы один великий поэт подхватил знамя поэзии, выпадавшее из руки другого великого поэта, и как солдат в бою стал бы на его место. И как удивительно все в этой внезапной поэтической славе: и дерзкий вызов придворной знати, и прозвучавший в стихах голос общественного процесса, и сочетание двух огромных литературных и политических событий – гибели Пушкина и выступления поэта молодого, но уже зрелого, которому отныне суждено стать приемником Пушкина в осиротевшей литературе.

И само соседство великих имен в один из самых трагических моментов в русской истории – всё это легендарно по историческому значению, по величию подвига, по одновременности совершившегося, что так редко случается в жизни, и граничит с высоким искусством.

Никто из поэтов не начинал так смело и вдохновенно, как Лермонтов. Ничья слава не бывала так внезапна. Вот он сказал слова правды о великом поэте, которого даже лично не знал, – и уже обречен, и его ожидает та же судьба и такая же гибель на поединке. Немного знает наша история таких колоссальных трагедий, вытекающих одна из другой, и таких блистательных эстафет, являющих великие силы народа, способного послать одного гения на смену другому.

Четыре года шел Лермонтов по Пушкинскому пути, определяя направление русской поэзии, и четыре года готовилась расправа с новым великим поэтом за шестнадцать строк одного из самых сильных и смелых стихотворений, которые когда-либо слагались в России.

Подготовила Наталия Мюселимян