I

Солнце еще не спустилось ниже первых этажей. В угловом кафе пьют капуччино загорелые мужчины в оранжевых комбинезонах, у обувного магазина меланхолично машет веником ацтек, цветом лица не отличимый от своего товара, гуськом пробежали, уткнувшись в карты, японцы в разноцветных панамках; воздух тяжелеет, мешается с выхлопами уборочных машин, солнечный прямоугольник медленно наползает на витрины. Стрекочут мотоциклы. Ацтек из обувного магазина поднял жалюзи и открыл миру смуглые кожаные сандалии, проснулся короткохвостый пес, дремавший в мраморной нише вместе со своим бездомным хозяином, просеменили сестрицы в белых крылатых платках, проплыла красавица-негритянка, из рюкзака, свисавшего с могучей шеи, похожий на Пушкина младенец косил блестящим глазом, ацтек безмолвно замер у входа. Прохожие несли упаковки с водой, толкали впереди себя тележки с чемоданами, кричали в мобильные телефоны — pronto! prontо! — бармен, стоя на пороге, орлиным взором оглядывал заполняющиеся столики, запел колокол на Maria Maggiore. Вечный муравейник кипел, расплачивался, листал путеводители, перекликался, звенел, выгуливал собак, облизывал мороженое, курил на ходу, выпрашивал монету, закусывал, молился, хохотал,— солнце накрыло город с головой, и наступил день.

II

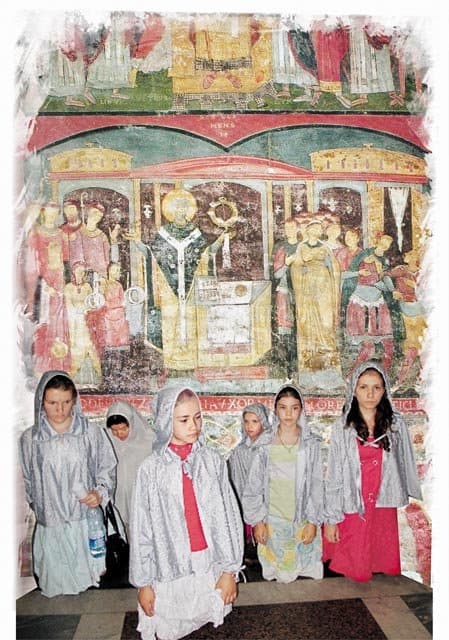

— Строимся! — скомандовала мать Серафима. Со скоростью сверхсрочников мы разобрались на пары и двинулись к автобусу: 25 воспитанниц приюта, их воспитатели — сестры подмосковного монастыря и хормейстер Евгений Иванович.

Первая остановка — храм святой Праскеды. Тень мраморной колоннады, древний портик низко навис над входом… а вход закрыт. Снова в автобус — слева быстрый Тибр, белые шляпки тентов вдоль берега… Храм святого Георгия Победоносца. У входа — нарядная толпа, цветы, охрана. Свадьба! В наших рядах оживление: головки склонились в кружок, беглый анализ наряда невесты, однако надо ждать…

— Что-то мы не с того начали, — задумчиво говорит матушка, — поедем-ка мы сейчас в православный храм, помолимся, акафист споем, нам святая Екатерина и откроет дороги.

Островерхий пасхальный купол, блещет золотая маковка, высокая лестница с балюстрадой (как в Риме без лестницы!), родная речь — день всего не слышали, а кажется, как будто в прохладную волну окунулись.

Тяжело поднимаюсь, отстаю. Болит голова после перелета, после душной ночи. Второй год болит после неудачной зубной операции. Сажусь на стул у входа, на слабеньком сквознячке.

— Радуйся, ликующая со священными девами на Небеси. Радуйся, Екатерино, невесто Христова премудрая, — гулко доносится из храма, а у меня круги перед глазами и давит затылок.

Нетерпеливая ладошка теребит за рукав.

— Матушка сказала всем прикладываться! У них сегодня мощи святой Елены!

Матушкино слово — закон.

— Ну тогда помогай!

Две крепкие ручки подхватывают меня под локоть…

Темный ковчежец спрятался в нише, воспаленный лоб чуть касается холодного края: о, святая Елена, не оставь… Прохлада обтекает лицо, как летний дождь, я поднимаю голову, я легко поднимаю голову, озираюсь, как ребенок: — Матушка, ушло, исчезло, как не было! Что же это такое!

— Редко вы, Лена, к причастию ходите, — матушка спуску не даст!

III

Автобус двигается, останавливается, мы выскакиваем на брусчатую мостовую, ныряем в живительную прохладу мраморных притворов, снова по местам: посмотрите направо, дети, это Castel Sant’Angelo, остановка, а это тот самый колодец, все свесились в колодец, а вот здесь — видите развалины? — на этих ступеньках убили Цезаря…

«Ликует буйный Рим…» Белые кони влекут золотую колесницу по Via Sacra, Цезарь с кроваво-красным лицом поднял руку в триумфальном жесте… Сыпятся розовые лепестки с галереи Золотого дворца, накрывая разнузданную толпу, и корчится над своими забавами Нерон… Бегут по сырому рву львы, разбрасывая пену… Ползает по полу, плача и собирая губкой кровь в свой скорбный кувшинчик дева Праскеда… Присел под хрустальной лестницей незнакомец в родительском доме, Алексей, человек Божий… Камо грядеши? — вопрошает Петр, и на пыльной Аппиевой дороге навеки впечатываются следы… Бьет источник в зловонной Марментонской темнице, узники припали к ногам Павла… Сверкают на злом июльском солнце латы, качаются орлы на пиках — не Легион, нет — 40 тысяч мучеников походным маршем двигаются в бессмертие… Уронил меч Максенций, и замерло войско императора, и поднял коня на дыбы Константин, и плывет над ними огненный крест… и парит над нами огненный крест, и стоим мы, запрокинув головы, посреди толпы в Рафаэлевых Станцах, и слышим глас трубный — Сим Победиши!

IV

Привал на Капитолийском холме. Волчица с острыми сосцами высунула язык: жара. Фотографируемся. Заткнув пальцем дырочку крана, пьем струйку из настенного фонтана, брызги летят, кропят и тут же высыхают на разгоряченных лицах, мелюзга (числом двое) собирает шишки у подножия корабельных пиний.

V

Базилика святого Климента стоит на римской мостовой.

Придерживаясь рукой за железные перила, спускаемся по тяжелым каменным ступенькам с верхнего уровня на средний, со среднего на нижний — пролет за пролетом, вниз, вглубь истории, на улицы Древнего Рима, еще один пролет — и нога опускается на неровно подогнанные темно-серые плиты I века от Рождества Христова, на мостовую, «сработанную еще рабами Рима».

Узкая улица похороненного под слоями эпох города, высокие стены кирпичных многоэтажек с пустыми черными окнами… сыро, чуть слышен шум реки, гул толпы у Колизея.

Два нубийца с факелами выбежали из-за углового дома: дорогу консулу Титу Флавию! Консул — важная птица, двоюродный брат императора Веспасиана. Прыскают в сторону мальчишки-водоносы, прижимаются к стене торговцы, менялы у монетного двора прибирают ближе к ногам мешочки с драгоценным профилем родственника великого консула. А великий консул благосклонно взирает с носилок на только что отстроенную после Нероновых пожаров улицу — процветает город! — и особенно на свой дом из белого туфа. Однако ни мозаики настенные с дельфинами, ни сверкающий струями фонтан во дворике с пиниями не рассеяли римлянина: был он задумчив, да, пожалуй, и озабочен. Верный человек при дворе епарха Мамертина донес ему на утреннем приеме, что градоначальник не только подозревает, что он, Тит Флавий, является тайным христианином, но и за верное знает, что в доме из белого туфа проводятся запрещенные встречи, и даже про то уже извещен, что богослужения в новом флавиевском приобретении ведет епископ римский Климент.

— Сильно недовольны они, — горячо шептал Титу верный человек, — писцами, которых епископ, на семь частей Рим поделив, направил все гонения на христиан записывать. Тит брезгливо отодвинулся, вытер забрызганное слюной ухо и про себя добавил: «Особенно имена гонителей».

Как скрыть, если на Форуме только об этом и говорят? На праздник Пасхи — Тит сам поставил раба-грека счет вести — 424 человека крестились. Грек клянется, что среди толпы видел даже племянников Траяна!

Над тем, как опростоволосился муж ревнивый и подозрительный, уже в Сенате смеются, через весь зал кричали ему сенаторы: «Не в твоем ли доме Сессиний ослеп?» Не в его. Но историю не только Тит, каждый гладиатор, каждая торговка рыбой на Траяновом рынке может рассказать.

Сессиний, между прочим, не последний в Риме человек, сановник, заметил, что жена его Феодора стала вечерами часто исчезать из дома — то ей к подружке понадобилось, то тетушку двоюродную навестить, то братец с войны вернулся. Сессиний, не будь дурак, решил за Феодорой проследить. Что же он обнаружил? Феодора, оказывается, ходит на тайные встречи христиан и вместе с двоюродной тетушкой, подружкой и вернувшимся с войны братцем вечерами слушает проповеди Климента. Сессиний расшумелся, на увещевания куролесил еще больше. Буян в одночасье ослеп и оглох — не было у Климента, видно, другого способа заставить Сессиния замолчать. Так его, притихшего, слуги под руки и увели. Жалостливая Феодора расплакалась, Клименту в ноги кинулась: «Пожалей мужа, гневлив, но отходчив». Епископ, само собой, пожалел. Сам пришел к Сессинию в дом, простил его, наказание снял. И что же Сессиний? Едва глаза открыл, снова стал скандалить и безобразничать. Слуг поднял: «Тащите, сукины дети, Гозмари и Альбертель, тащите вон. Карвончелле, помогай сзади рычагом», — орет, злится и не понимает, почему вокруг хохочут. А слуги-то вместо епископа обломок колонны тащат, прогибаются.

…До сих пор весь Рим над Сессинием смеется…

Тит Флавий сошел с носилок и грузно опустился на скамью из каррарского мрамора у высокой корабельной пинии…

…Дымится на пылающем солнце гулкая грязная улица: пробирается виноторговец с высокой амфорой на плече, несет на палке привязанный за ремешки товар торговец сандалиями, волокут корзины с сушеными фигами старухи, замотанные в драные платки, высовывается курчавая головенка с двумя блестящими глазами из мешка, свисающего с могучей шеи красавицы-негритянки, катят телегу с камнями на соседнюю стройку загорелые рабы, вопят торговки рыбой, разливает оливковое масло по кувшинам сириец из угловой лавчонки, торопится лысый писец с длинными пергаментными трубками под мышкой, расталкивая толпу, спешат к Колизею легионеры в кожаных доспехах, истошно орут зазывалы… Ведут по римской мостовой четвертого епископа римского Климента…

— Вот что повелел Великий Император, — епарх развернул пергамент и поднял на Климента потяжелевшие глаза, — либо ты, Климент, принесешь жертву нашим богам, либо быть тебе заточенным в пустынном месте Понта близ Херсонеса…

Замерла римская улица, затихли торговцы, замолчали солдаты. Тяжело Мамертину, жарко, нещадно жжет солнце слезящиеся глаза.

— Прошу тебя, Климент, оставь свои заблуждения, не хули почтенную Афродиту, не бесчесть Геркулеса! Мы же разумные люди! Давай заколем барашка и разойдемся. Ну что тебе стоит?

— Жаль мне тебя, Мамертин, жаль тебя, епарх, огорчения твоего жаль и слез твоих. Но сам подумай, как разумный человек: могу ли я приносить жертву идолам бесовским, когда известен мне свет правды?

Заплакал Мамертин, приказал слугам вывести в Остийскую гавань крепкий корабль, погрузить на него все, что в путешествии надобно, и удалился к себе в покои, и сидел там, повернувшись лицом к стене, чтобы не видеть, как сотни римлян потянулись в Остию, как снарядили галеры и как двинулись вереницей к Понтийскому морю вслед за Климентом в пустынное место близ Херсонеса…

…Низкий свод. Алтарь с престолом, маленькие окошки, выточенные из камня, неровные стены — своими руками вырубил первый храм на Русской земле блаженный Климент. Здесь, в Инкерманских каменоломнях, продолжал он свою проповедь, исцелял, являл воду страждущим, крестил узников…

…Мчится по римской мостовой всадник Авфидиан, мимо курии, мимо Колизея, мимо дома из белого туфа — дома опального консула Тита Флавия. Долго будет скакать Авфидиан до Остийского порта, долго будет плыть Авфидиан по Понтийскому морю, долго будет терзать Авфидиан инкерманских христиан, долго будет смотреть с берега Авфидиан, как удаляется от края воды лодка, в которой рабы везут блаженного Климента, привязав ему на шею железный якорь…

Дворик с корабельной пинией и звонким фонтаном слой за слой, век за веком засыпали щебнем, песком, мелкой галькой, накрыли каменным сводом, и превратился дом из белого туфа в базилику с обширным нефом. Фривольных Флавиевых дельфинов сменили рыба, чаша и корабль…

Неспокойно Понтийское море, неспокойны и братья Кирилл с Мефодием; мечется суденышко по волнам, озабочены книжники невеселыми мыслями. Константинопольский патриарх Игнатий даже смотреть не стал на новую азбуку: «Как помыслить могли, — кипятился он, — Евангелие на варварском языке читать. Нет такого языка — славянского!»

…Не пустынное уже, напротив, густозаселенное место Херсонес Таврический — четыре храма за городской стеной, один из них и вовсе четырехапсидный. Сотни монахов в Инкерманском монастыре подвизаются. Сам нерадостен, встречает моравских братьев епископ Таврический Георгий: «Восемь веков, по словам святого Климента, в день его имени расступались понтийские волны. С песнопениями шли паломники по морскому дну, водорослями и ракушками покрытому, разбивали шатры и возносили славу у мраморного гроба, в нетленности хранившего святые мощи. И вот уже пятьдесят лет как сокрыты под водяным спудом и железный якорь, и гробница, ангельскими руками возведенная. Всем миром вечером двинемся ко брегу, будем в грехах каяться и умолять прощения».

Полный день епископ и бывшие с ним молились, стоя на корабле. Не дрогнуло Понтийское море. Как стемнело, Георгий поднялся, ни слова не говоря; отвернув поникшую голову, махнул рукой капитану: возвращаемся. Корабль повернул к берегу. Небывало светлая луна поднялась над теплыми водами и бросила дрожащую серебристую дорожку под ноги Кириллу. В ясном, почти дневном свете увидел он, охваченный восторгом, как над волнами показалась сначала глава, а потом и все нетленное тело великого святого…

Скачет по Аппиевой дороге всадник, бьет солнце в затылок, лицо в пыльных подтеках, конь взмылен. «Кто таков? Что в Рим несешь?» — кричит стража у городских ворот. — «Весть несу Адриану, папе Римскому! Корабль к Остийской гавани пристал, братья-книжники из хождения вернулись, мощи святого Климента везут!..»

Со святым покровительством великомученика Климента принесли создатели славянской письменности папе Адриану богослужебные книги, написанные новой грамматикой, и свершилось чудо — папа Адриан на такой радости дал свое благословение. В базилике святого Климента впервые прозвучала служба на славянском языке.

…Опираясь на железные перила, подымаемся вверх, оставляя за собой первый век, четвертый, восьмой, двенадцатый… Солнечный свет прямоугольником лежит пред алтарем, тяжелый мраморный саркофаг накрыт покровом с золотым якорем. Над головой мозаично-изумрудные ветви Древа жизни. Направо — славянский придел.

— Дети, — продолжает рассказ матушка, — здесь с восьмого века благоговейно хранятся святые мощи основателя славянской письменности Кирилла.

Тихо льется славянское песнопение: «Радуйтеся, всем грешным пред Богом блазии заступницы… Радуйтеся, Мефодие и Кирилле, язык Словенских апостоли и богомудрии учителие».

…Все дороги ведут в Рим, но как много дорог начиналось из Рима…

Бьются волны Понтийского моря о брега Тавриды, лагерь стоит под стенами Корсуни. У расшитого шатра сидит, уронив у ног круглый шлем, князь Владимир Святославович: «А еще пиши императору византийскому, — диктует он лысому писцу, — что за дочь его Анну, готов отдать вено — город Корсунь, или, как греки кличут, Херсонес». Хохочут дружинники-варяги, хлопают себя по бокам, головами мотают от смеха — кто, кроме природного Рюриковича может предложить за принцессу только что захваченный у императора город? «Жду даров свадебных, пришлет пусть поболе книжной премудрости, священников-греков и святынь христианских, которым мы, крестившись, поклоняться будем».

…Киев. Мать городов русских. Народ толпится у Десятинной церкви. Молодухи в платках встают на цыпочки — одним бы глазком на заморскую принцессу глянуть! Шелестит шелковый узорный сарафан, горит на солнце золотой убор, в красном княжьем кафтане выступает Владимир Красное солнышко с молодой женой. «А вот этот придел, други, мы назовем Климентовым», — Владимир Святославович снял шитый золотым шитьем покров и передал в руки священнику серебряный ковчежец, священный дар византийского императора — честную главу великомученика. Первую христианскую святыню на Руси, нетленные мощи святого Климента, защитника и покровителя Русской земли…

— Матушка, а где сейчас честная глава?

— В Киево-Печерской Лавре в Дальних пещерах вместе с мощами других праведников и святых. В 1992 году, когда монахи распечатали для паломников чудом сохранившиеся после 80-летнего забвения святые мощи, то честные главы нетленные замироточили.

…В Москве на Пятницкой улице стоит красно-белый храм с узорными решетками, храм святого Климента. Здесь, у «Климентова острожка», так он назывался 400 лет назад, князь Пожарский принял первый бой с польсим войском.

«Боже, придоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим яко овощное хранилище» (Пс. 78). Во времена большевистских гонений храм был закрыт, но в помещении, по святому покровительству, учинен был не плавательный бассейн, не картофелехранилище, а филиал Государственной библиотеки. Книжные люди, библиотекари, благоговейно сохранили тысячи церковных книг, не повредили византийского иконостаса и древних росписей…

Девочки притихли на скамье из каррарского мрамора под высокой корабельной пинией. В фонтане купаются голуби, по стенке древней базилики бежит, перебирая лапками, пестрая ящерка, теплый камень скамьи как живой.

VI

Столики стояли вдоль трамвайных путей, накрытые красными полотнищами.

— Мадре, мадре! — завопил официант. Одной рукой он отчаянно жестикулировал, а другой волочил обитый бархатом стул с высокой судейской спинкой. Матушка невозмутимо опустилась на бархатное сидение, оглядела заполненную едоками, музыкантами и прохожими римскую улицу и распорядилась: молимся каждый про себя!

Звенели вилки, булькала в высоких бутылках вода, носились Клаудио и Марио, вздымая на поднятых руках пылающие пиццы, стрекотали девчонки, звенел трамвай, появлялись и исчезали тирамису, арбузы, мороженое, мелькали опустошенные тарелки.

— Мадре, — вопил Марио, — не надо счет, это от ресторана!

— Дети, давайте мы их отблагодарим, — матушка кивнула, Евгений Иванович приподнялся, вытянул вперед руку, взмахнул и…

— Под сосною, под зеленою спать положите вы меня-аааа, — вывел тоненький голосок.

Стихли соседние столики, замолчала очередь, застыли официанты со смоляными кудрями,

— Спать положите вы меня, — волной набежали вторые голоса.

Остановились прохожие, из окон высунулись старушки, закутанные в цветные платки, в сердцах захлопнул гармошку негр в белых парусиновых штанах.

— Калинка, калинка, — Евгений Иванович скрючился, склонился над столом…

Вывернув из-за угла, остановился микроавтобус, водитель выскочил на тротуар и подбоченился, на перекрытой улице тормозили машины, из магазинчика напротив высыпали китаянки в узеньких брючках…

…И выпрямился во весь рост, поднимая руками сияющие детские голоса.

— Калинка моя-аааа!

VII

Упакованы сарафаны, купальники, босоножки и прочая девичья дребедень: хор едет дальше, к морю в провинцию Марке. В городе с волшебным названием Лорето юные певцы станут участниками фестиваля искусств. Маэстро Евгений Иванович переживает: в первый раз девочки будут выступать в сопровождении органа. Мы — я имею в виду поклонников юных талантов — не волнуемся нисколько: главное, чтобы орган справился, а уж наши не подведут!

— Строимся! — девочки рассаживаются в автобус, а я — увы — остаюсь на римской мостовой. Отчаянно машу рукой расплющенным о стекло носам, огромный аквариум разворачивается и увозит веселую стайку.

Повар в белом, как снега Килиманджаро, фартуке повернулся и, подбросив чуть заметно, скинул с деревянной лопатки пиццу. Переливались перламутром пупырышки оливок, морщились, выпуская на свободу жирок, колбасные кружочки, мягкими волнами лежал сыр, горбилась шершавая корочка — а запах, запах! — печи и березовых дров, нещадного солнца и синего моря… запотевшая бутылочка приятно холодит ладонь, пена пузырится и оседает в пластиковом стаканчике… Лето, Рим.