«Павлик Морозов» и первые 60 рублей

– Лев Алексеевич, Свердловск, теперь Екатеринбург – Ваш родной город. А как художник-иллюстратор Вы тоже здесь начинали?

– Колыбелью своей я до сих пор считаю Средне-Уральское книжное издательство, которое в Доме печати на улице Ленина помещалось. Там я первые шаги делал. Я рисовал с натуры хорошо, портретист, у меня рука была от рождения поставлена. А о композиции книжной, о книжном деле я и понятия не имел: если люди учатся в Полиграфическом институте в Москве всем этим премудростям, то я постигал это, что называется, в бою открытом, врукопашную.

Первым делом я пришёл в издательство, принёс папку со своими рисунками натурными, как казалось мне, вполне блестящими. Ну, мне говорят: сделай один-два рисунка чёрно-белые, тушью.

Знаете, как бывает, когда на ринге боксёра опытного побеждает абсолютный новичок, который впервые в жизни надел перчатки боксёрские. Он играет не по правилам, а тот по правилам. И который не по правилам, тот, бывает, побеждает. И со мной такое же случилось: взял какой-то рассказ, по-моему, в «Дружбе народов», молдавского вроде писателя, наугад сделал один рисунок, два ли, тушью, лихо так – и получилось.

Я пришёл, принёс в издательство, мне сказали: ну вот, ты это умеешь. И дали мне рукопись Степана Щипачёва, очень модного поэта в то время, и называлась она «Павлик Морозов», ни много ни мало.

И всё лето я просидел, не разгибаясь, у себя в комнате на Уралмаше, пытался рисовать иллюстрации к этому произведению. Когда я принёс большую стопку (по радио не могу показать, какая стопка, но поверьте мне: два указательных пальца поставить один на другой, вот толщина этой стопки и получится!), они так поразились такому количеству вариантов, что мне заплатили 60 рублей – это много было тогда. За усердие, за подвиг такой.

– Это какие годы были?

– 52-й.

– Это было уже после того, как Вы учились в Москве?

– Я в 51-м году закончил Московское высшее художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское. Сейчас оно уже не училище – институт имени графа Строганова. Всё пошло на реставрацию. Я сейчас жду реставрации кое-каких положительных моментов, которые имели место тогда, а сейчас испарились куда-то…

– Тогда – это Вы имеете в виду до революции или при советской власти?

– Советское, да. Те же финансовые расчеты с авторами – сейчас идут пиратские расчеты, все лепится в одну кучу, в договоре не упоминается ни количество полосных, полуполосных, обложка, титул – все в одну кучу. «Мы вам платим», – книгоиздатель, «савва морозов», из кармана купеческого. И за счет этого там идет такой мухлеж… Не приведи Бог.

– То есть обманывают авторов и иллюстраторов?

– Да, в последних договорах есть такие пункты, которые явно являются юридической ловушкой. Отгребают в сторону, говорят: это наше. Появилась новая фигура – книготорговец. Мы не слыхали об этом. А сейчас это главное, сейчас книготорговец смотрит на оригиналы книжки и говорит: это пойдет, это не пойдет, не будет продаваться. А он грамотно говорить не умеет даже. И он решает – быть книжке или не быть.

Первая встреча с детской иллюстрацией в книге

Мы жили в Медной Руднике, это Верхняя Пышма сейчас, не знаю, есть ли там сейчас высотные здания, наверно, неузнаваемо всё. Тогда был заводской посёлок обыкновенный при медеэлектролитном заводе.

А мама купила книжку мне, Чарушина. Евгений Иванович Чарушин – это знаменитейший гениальный художник и писатель. Книга называлась ««Джунгли» – птичий рай». Она потом не издавалась никогда. Замечательная вещь, я куски помню наизусть с детства, мне было лет шесть примерно. И вот когда я сидел с этой книжкой, проходил мимо дядя по комнате. Он заглянул и закричал: «Женька Чарушин! Мы с ним вместе в Вятке в студии Финикова учились!» Оказалось, что Чарушин был одноклассником, одностудийцем моего дяди, который блестяще рисовал, он был вторым учеником после Чарушина. В общем, Чарушин был принят мною в семью.

И я стал смотреть свои книжки все и журналы, которые приходили, а приходили: «Чиж и Ёж» ленинградский, «Мурзилка» прекрасный, «Пионер», «Затейник». В Свердловске издавались «Дружные ребята», журнал – тоже никто не помнит. Я тогда ещё читать не умел.

Я помню: приносили газету, я хватал её, садился на стул удобнее, нога за ногу, брал газету и читал: «У-ральс-кий ра-бо-чий!» Мой младший дядя проходил мимо, посмотрел на меня, взял из моих рук газету, перевернул её вверх ногами и отдал мне. Вот такой был артист!

Но, во всяком случае, в 7 лет я уже знал Лебедева, Конашевича, Курдова, Тырсу, ну и Ювеналия Коровина – он тоже свердловчанин, блистательный художник. В «Пионере» начинал.

От осветительной арматуры – к детской книге

– Вы тогда захотели стать художником или гораздо позже?

– Дело в том, что я не попал в Полиграф (ныне Московский государственный университет печати им. Ивана Фёдорова – прим. ред.), не потому что я не держал экзамен, просто общежития в тот год не было художникам никакого.

Сейчас, задним умом, я понимаю, что судьба мною распорядилась очень по-хозяйски. Я как дурачок мучился и стремился на художественное отделение редакционно-издательского факультета, а на самом деле лучше, когда человек смотрит работы своих коллег, работы их учителей, смотрит, что издается, и в издательствах ему шишки набивают хорошо, прицельно.

Если художественная программа учебная – она такая хиленькая, жидко разведённая знаниями, то там жизнь бьёт абсолютно в десятку. У тебя такой-то самоминус – и вот оно туда и попадает, и начинает человек работать в этом направлении. Это буквально мои университеты, скажем так.

Поступил в Строгановку, 6 лет я проучился там, закончил 8-й курс, потому что Строгановка тогда была сформирована ещё по схеме старого, дореволюционного заведения. И я первый год учился на первом курсе, потом перевёлся на 4-й – вот такие были у меня скачки. И вышел я с дипломом «художник декоративно-прикладного искусства» по специальности «художественная обработка металла» – это от медалей до мостов. Осветительная арматура вся моя и всё, что из металла сделано.

И вот такой парадокс: только защищая диплом, вдруг понял, чего от меня хотели педагоги по композиции. А так я был абсолютно слепой, и, видимо, каких-то первых кирпичиков в моём фундаменте художественного образования не хватало, и поэтому педагоги и не спешили объяснить мне, что такое композиция, для чего и как это всё, основные положения.

Я этого всего не знал, и это мне ужасно мешало, поэтому первым делом, конечно, нужно хоть маленькое, но вполне официальное образование. Поэтому очень много я шишек набил и, слава Богу, вылез, но многие не вылезли.

– А когда поняли, Лев Алексеевич, что Ваше призвание – это иллюстрации к детским книгам?

– Я считал, что я портретистом буду. Портреты мне давались очень легко, любого формата – лёжа, на больших картонных листах углём рисовал. Ребята со старших курсов приходили, фотографировали эти работы. Это была слава настоящая в Строгановке.

Так я и думал, сейчас выйду, отработаю – тогда надо было отрабатывать образование своё. Вот я сам себя определил в Касли, где почтовый ящик 20. Там чугунные скульптуры – я думал, что начну работать с моделью, изучу анатомию, чтоб как от зубов отскакивала, а потом пересяду мягко с одного кресла на другое, уже более квалифицированно, более грамотно.

Да не тут-то было: в Касли я встретил такую неразбериху – там формовочные земли отошли в зону, там завод рядом, Челябинск-40 (ядерное предприятие «Маяк» – прим. ред.). Короче говоря, с трудом я оттуда уволился и пошёл в книжное издательство.

О дебюте в Средне-Уральском издательстве я уже рассказал. Там я сделал ещё книжку Елены Хоринской про Павлика Морозова. «Фому Гордеева» (роман М. Горького – прим. ред.) сделал, цветной фронтиспис, акварелью, приличная вполне работа, музейная.

Просиженный диванчик и карандашная почеркушка

В Москву я переехал в 54-м году. Я, такой приготовишка, переступил робко порог Детгиза, порог, который перешагивал Шмаринов покойный, Кибрик покойный, Фаворский там был. Понимаете, как важно попасть в эту творческую ауру какого-то места. Недаром художники всего мира группируются вокруг Рима, Парижа…

В Детгизе стоял диванчик в коридоре, просиженный аж до пола, там сидели молодые художники в поисках заказа хоть какого-нибудь. И Борис Александрович Дехтярев (главный художник Детгиза в то время – прим. ред.) осчастливливал их какими-нибудь двумя-тремя картинками в альманах – счастливые уходили.

А в «Молодой гвардии» было по-другому, – это издательство молодёжное, комсомол, – мне говорили: «Ну, хорошо, парень, у тебя приличные рисунки натурные, мы запишем твой телефон и позвоним, когда будет работа». Ну, конечно, не звонили.

А в «Молодой гвардии» было по-другому, – это издательство молодёжное, комсомол, – мне говорили: «Ну, хорошо, парень, у тебя приличные рисунки натурные, мы запишем твой телефон и позвоним, когда будет работа». Ну, конечно, не звонили.

Я приезжал с дачи, где мы снимали на лето с семьёй, у меня маленький сын был, молодая жена, которая только им и занималась, а я ездил в «Молодую гвардию». Со всеми там перезнакомился, с художественными редакторами, хорошие ребята. Замечательный был, Царство ему Небесное, Всеволод Ильич Бродский, умница и очень толковый человек. Но, тем не менее, опять: «запишем, позвоним-позвоним».

И однажды меня Господь надоумил: я пришёл и говорю: «Поздравьте меня, у меня сегодня юбилей!» Ну, юбилей – это выпьем, а они там любители, уши торчком поставили: «Какой юбилей?» «Сегодня ровно год, – причем я соврал! – Ровно год, как я к вам хожу».

Мне сразу дали работу – книжку, обложку: Сабита Муканова «Расцветай, родная степь» — про целину. Первую ласточку. Казахский писатель. Тогда была выставка в Москве Дрезденской галереи – я под впечатлением Вермеера Дельфтского сделал обложку Сабита Муканова. И ничего, прошло!

Это была специальная редакция, молодёжная. Однажды мне в пионерской редакции говорят: сделай-ка нам книжку, наконец, о пионерах. И дали мне (автора я забыл), а название до сих пор хорошо помню: «Петр Ясько и его отряд» (автор – Б. Тартаковский – прим. ред.).

Привез я её, рукопись, в Лосиноостровскую, где мы комнату снимали, сел и до утра читал. Утром я оделся и поехал в издательство отдавать обратно эту рукопись. Иду я по коридору, на меня все мои знакомые молодые художники встреченные по дороге смотрели как на самоубийцу, который собрался прыгать с десятого этажа, с крыши.

– Отдавать – в смысле вернуть, отказаться от работы?

– Да-да. Говорят: «Тебя ж больше даже на порог не пустят, даже не рассчитывай!» Шёл как оловянный солдатик. И знаете: всё получилось с точностью до наоборот. Зауважали.

– А почему отказались, Лев Алексеевич? Совершенно бездарное произведение?

– Чудовищно бездарное: даже не знают, что у глаголов существуют времена…

Стал продолжать делать обложки. Давали успешно, охотно. Был такой, Царство ему Небесное, Виктор Михайлович Плешко, художественный редактор. В прошлом боксер, разведчик, всю войну прошедший, ордена ему приходили после, крупные ордена, за подвиги его. Отчаянный был и бесстрашный.

Самая высшая похвала для работы художника была такая: он смотрел и говорил: «Оо, нахаально!» Это было самое высшее достижение.

Принёс я очередной эскиз, он переворачивает, чтобы на обратной стороне завизировать, что он смотрел и утверждает изготовлять оригинал. И вдруг на обратной стороне он увидал у меня карандашную почеркушку: мальчишка бежит за котом. «Слушай! – говорит. – А ты же детский художник!» С этого началась моя биография.

Тут же – представьте, какие отважные были люди, – он дал мне толщиной в палец указательный, не рукопись, а книжка прямо получилась: Бориса Заходера стихи. Первая его книжка. Боря Заходер покойный, он просил: только не давайте какому-нибудь знаменитому, а дайте молодому. И вот мы так с ним сошлись, потом мы много лет знались, семьями дружили.

– Это, наверно, первая книжка была, от работы над которой получили удовольствие?

– Дело в том, что я получать удовольствие люблю от своей работы, что бы я ни делал. Первая работа была в Строгановке на последнем курсе, меня мой соученик взял в компанию делать плакаты по технике безопасности для шахтёров, а я ещё делал художественную иллюстрацию к этому прибору. И я вот получал удовольствие. Может быть, у меня вкус тогда был пониже. Иногда мне попадаются в руки старые работы: а ничего, думаю, мальчик – молодец. А если не идёт – я на корню отказываюсь…

– А бывает? Это потому что бездарное и графоманское, или человек не Ваш, не Ваш писатель?

– Бывает. Хотя я достаточно широкий и по литературным вкусам и по художественным, у меня нету такого, не чистоплюй я: это я делаю, а это я не кушаю: зелёную фасоль терпеть не могу, а красную обожаю. Но в литературном у меня есть – ответвления от моего дерева – по первым звукам: мое или не мое. Я от многого отказывался. Отказывался от «Баранкин, будь человеком!» Валеры Медведева. Отказался – он мне в жизни не простил потом. Ну, вот не мое.

«Алёнушкины сказки»: пуста моя казна?

– А Вы сейчас сами выбираете книги, которые хотите иллюстрировать, или всё-таки какая-то система заказов существует?

– Между прочим, «Алёнушку» я сам предложил уже…

– «Алёнушкины сказки»? Ведь это же наш уральский земляк, классик, Мамин-Сибиряк…

– Ну, ещё бы! Ведь это мой первый писатель детства. А иллюстрации были покойного, Царство ему Небесное, Юрочки Васнецова, моего друга, мы с ним потом подружились очень здорово, семьями.

– То есть Вы сейчас уже работаете над «Алёнушкиными сказками»?

– Дело в том, что я заболел, у меня была депрессия, душевная болезнь. Я не мог работать два или три года. Вот как раз сразу после работы над «Чудесами Господними». Издатель там пытался не семь, а восемь шкур с меня спустить и дал мне исправлять его ошибки в макете, а я не выношу совершенно чужую руку в своей работе, я могу работать только от корнЯ, как из семечка вырастать, а когда мне предлагают чужое что-то исправить и подписаться самому – ни-ког-да.

Так же, как в училище моем, Строгановском, было: у нас был такой педагог, и у него метОда была: он приходил, сгонял как кошку с табуретки студента и садился перед мольбертом, и сам рисовал какую-нибудь деталь. Стоял натурщик или натурщица, он рисовал или руку, или ногу. У него была манера лихого такого рисования. Он рисовал и говорил: ну, вот так и дальше продолжай.

И подошёл он ко мне не в добрый час однажды, нарисовал мне что-то. Я тут же перевернул, на кнопки и на обратном листе. На другой день он опять подошёл ко мне, опять порисовал. В третий раз он увидал новый лист бумаги, абсолютно целый. Начал снова… И хватило у него такта и ума больше не подходить. Потом он меня хвалил всячески, Сергею Герасимову (С.В. Герасимов – директор училища в то время – прим. ред.) носил показывать мои работы, но больше такого ученичества здесь не было.

Я не хвастаюсь, но вот такой я: либо в могилу, либо подчиниться…

– А «Алёнушкины сказки» – как вдруг у Вас возникло желание?

– Я заканчивал книжку в издательстве «Московские учебники», там я сдружился с директором и главным художником очень так крепко. И меня спрашивают: а какую хочешь следующую? И вдруг мне пришли на память «Алёнушкины сказки». Договор мне сварганили, я макет какой-то набросал, но дальше дорогу мне перешла опять какая-то срочная работа – и тут-то я сошёл с рельс на два с половиной года. Примерно, а то, может, и на целых три. И я недавно только начал выходить из этого тупика, я вообще думал, что всё, конец, пуста моя казна. Оказалось, нет ещё.

Понимаете, как трудно бывает: как музыканты говорят: день не поиграешь – себе заметно, два не поиграешь – уже знатокам заметно, три – публике заметно. У художника это более растянутые сроки, но схема та же самая. Угасание, у тебя убирают, ты не использовал – другим пригодится. Вот так идет, и чтобы вернуть – я считаю, что это сродни молитве, – когда делаешь десятки, скажем так, вариантов, а у тебя не получается, всё мимо-мимо-мимо. И когда чувствуешь, что тебя прощают, твоё отсутствие на этой стезе – это сразу чувствуется. Как будто кисточку из левой руки ты машинально перекладываешь в правую. Это так заметно, на таком же уровне.

Вот я уезжал сюда, я на десять дней приехал в Екатеринбург, у меня в мастерской незаконченная обложка к Барри «Питеру Пэну», но она уже пошла, она уже есть. Как-то я не колеблюсь, я знаю, как её закончить.

Писатели – большие дети

– Мы все выросли на книжках с прекрасными иллюстрациями, и иногда ищешь в подарок ребенку книгу и думаешь – ведь наверняка есть переиздания тех книжек, которые мы помним с детства: с Вашими иллюстрациями, Конашевича, Мавриной, Чарушина, – и ведь днем с огнем не найти…

– В Москве есть такая служба – не во всех книжных, букинистических, но есть – можно заказать книгу. Таким образом много мне книжек приносили на подпись просто.

Есть еще аукцион книжный. Недавно через интернет друзья нашли две книжки мои: у одной стартовая цена – 100 тысяч, «Джельсомино в стране лжецов», Джанни Родари.

– Это первые издания?

– Только первые. Книга Джанни Родари не переиздавалась, и до сих пор не переиздается. Мы подписали какое-то (тоже ловушка была) международное соглашение, что должно пройти не менее семидесяти лет со смерти автора и тогда наследники теряют права. А так они могут какому-нибудь издательству продать целиком авторские права, могут не продавать, но как-то корректировать переиздания. Во всяком случае, это очень тормозит переиздания хороших книг.

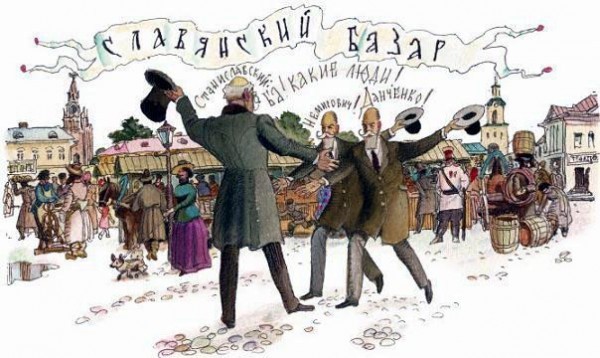

С Родари мы дружили, мы с ним по Москве ходили до позднего вечера как-то однажды, теплым летом. И я сказал, что короля Джакомона – там рыжий король, который носил парик, а башка у него была лысая, в шишках таких, – я говорю: «Я же его с Хрущева рисовал», – у меня прототип почти всегда есть. А Родари мне ответил: «Всю страну лжецов я писал с вас».

– А мы-то преподносили, что это критика западного строя…

– Да, это сатира жестокая: страна лжецов – страна за кордоном, а у нас страна правдолюбивых людей. И он увидел, как у меня глаза сверкнули в темноте. А он был боязливый человек, осторожный. Решил, что я могу и донести. И стал сразу лепетать, что ваша страна для меня вторая родина. И, действительно, вторая родина, потому что Маршак его принял в свои объятия и так перевел, что он сразу стал выше всех современных поэтов. Маршак сделал второго маршака из него.

– А на каком языке общались? Или с переводчиком ходили?

– На английском. Родари по-английски худо-бедно лепит, ну и я. Сейчас я лучше говорю, я потом занимался. Ну вот, в кафе уличном лежат на столике неубранном остатки вяленой воблы, а Родари сказал: фиш, голден фиш. Я его понял (смеется).

– А с Астрид Линдгрен как познакомились?

– Я ей послал книжку. Получил от нее очень хороший ответ, как от Джанни Родари в свое время. Потом вышел двухтомник к юбилею Линдгрен, я там нашел свою обложку на целую страницу, то есть она приняла очень хорошо.

А потом Михалков, покойный мой друг Сережа Михалков, решил подлизаться к ней и устроил, благодаря своим связям и авторитету, медаль имени Льва Толстого. Она была международная, статус у нее был очень хороший. И он решил туда же, в эту сеть заманить Линдгрен (А. Линдгрен получила медаль имени Льва Толстого в 1987 г., в год учреждения премии – прим. ред.), потому что она была председателем комитета Андерсеновской премии, которая считалась и считается «Малым Нобелем».

У Михалкова был род сумасшествия: он обожал всякие медали и награды – всякие, любые. Я помню, был в Звёздном городке, купил в киоске несколько медалей с изображением Гагарина, так я одну вынул, показал как-то – я еле-еле у него получил обратно. Не хотел отдавать! Он ребёнок же был. Причём умница, талантлив, а в чём-то большой ребёнок.

– Так и любой, наверно, детский писатель – большой ребёнок…

– Я помню Льва Кассиля, мы с ним дружили – тоже был ребёнок. Вот о нём могу рассказывать сколько угодно. Я ходил к Кассилю без звонка, в любое время, так был допущен. А это было рядом с МХАТом, в мхатовском проезде, в Камергерском переулке ныне. Вечером прихожу, звонок. Выходит Лев Абрамович из своей комнаты в халате, с сигарой, в шлёпанцах, а в руках книжка. Стала выходить «Эврика» в «Молодой гвардии», перепечатки с западной литературы всяких интересных вещей.

Кассиль с Барто были в 39-м году в Испании, во время гражданской войны, и жили они в одной гостинице в Мадриде. А ночью Франко бомбил Мадрид, и попадало туда всякое, были и большие бомбы.

У Кассиля была потрясающая способность адаптироваться в любом обществе, умница был. Он узнает от своих зарубежных коллег, что в этом же отеле остановился Хемингуэй! Понимаете, сказали бы, что апостол Пётр остановился – было бы равнозначно для человека того времени. Он попросил своих знакомых познакомить его. Просто пожать ручку – это факт биографии уже, пусть даже короткой. Но передали, что Хемингуэй съехал уже оттуда, его нет. Ну, нет так нет.

В ту же ночь Франко сбросил пятисоткилограммовую бомбу во внутренний двор этого отеля. Он был таким каре. Огромный кратер, огромный бруствер. Кассиль рассказывает: все мы высыпали, вся делегация, глазеть, смотрим: впечатляет. Тогда войны никто не нюхал, это было всё в новинку. Ну, посмотрели, разошлись.

Через много-много лет (в 67-м мы с Кассилем познакомились, а это 69-й, наверно, был) выходит эта «Эврика», кто-то пишет воспоминания об тех днях, в Мадриде тоже: фотография, этот двор, этот кратер от бомбы, стоят люди-зеваки, стоит красивый молодой Кассиль, а рядом с ним стоит Хемингуэй!

– И он его тогда не узнал, получается?..

— А он смотрел на след от бомбы, да. Через столько лет спустя его так это разволновало, я таким Кассиля больше не видал никогда.

«Чудеса Господни» – не только иллюстратор, но и автор

– Вы упоминали о книге «Чудеса Господни». Я знаю, что в этой книге пересказ библейских событий – там и Ветхий Завет, и Новый?

– Да, и потом еще раннее христианство.

– Какие-то чудесные случаи из Деяний апостолов, да?

– Из Деяний апостолов, да, там и Георгий Победоносец, и Воздвижение Креста Господня…

– Не случайно, наверно, Вы взялись за эту тему – это была Ваша идея?

– Мне позвонил один автор и предложил иллюстрировать книгу, созданную им самим – пересказ для детей Священного Писания – огромную рукопись, 300 страниц на машинке, и организовывает он нам встречу с издателями. Беру я этот кирпич – нравится-не нравится, я знаю все эти сюжеты по Священному Писанию.

Должен сказать, что с одного-двух прочтений даже думать нечего иллюстрировать – 50 раз надо прочитать. И думаю: буду читать оригинал. Даже апокрифы читал, в синодальную библиотеку ходил. Ну, и родилось у меня решение: я делаю литографию – разноцветную, правда, но такого приглушенного серо-зеленого, серо-синего цвета, и там отдельные сюжеты – иллюстрации к Священному Писанию великих художников. Фрагменты Рембрандта, Доре, древнерусская икона… Несколько сюжетов, вплавленные композиционно в рамку – вот как четки бывают, – а в середине место для моей иллюстрации.

Таким образом я себе как бы устроил защиту. Если мне будут говорить, – я встречал таких не очень просвещенных людей, – что это не в каноне сделано, отступление от канона. А ведь и Микеланджело, и Рембрандт, и Рафаэль, и Боттиччели – все отступали от канона, чем и прославились.

Сделал большую стопку этих рамок на бумаге литографской и вписывал в серединку цветную иллюстрацию. Позже этим же приемом я пользовался, когда иллюстрировал «Отверженных» Гюго.

Я перечитал роман и понял, что это книга религиозного содержания. Наши прикарманили все это и сделали из «Отверженных» историко-революционную книгу – вроде «Как закалялась сталь» и «Овод». И поставил я себе задачу – чтоб люди переставили роман с полки, где историко-революционная литература на полку с религиозной. И, кажется, мне удалось.

– Это подарочное издание, да?

– Сверхподарочное. Было одно простое, а второе в издательстве «Пан Пресс» – два тома, кожаный толстый переплет, футляр. Сколько стоит – я не знаю даже. А весят – 9 кг! Вот в Москву приедете – покажу, дам в руках ненадолго подержать.

– А «Чудеса Господни» вышла уже в свет?

– Нет, только пошла в производство. Скоро можно ждать. (Больше тридцати издательств пришлось обойти восьмидесятилетнему художнику, прежде чем книга «Чудеса Господни» вышла в 2010 году в издательстве «РИПОЛ классик», Лев Токмаков стал не только иллюстратором, но и автором текста – прим. ред.).

Чудо о зэчке и овчарках

– Лев Алексеевич, а истории из жизни о чудесах можете рассказать?

– Да, про Ольгу Перовскую, автора книжки «Ребята и зверята» – гениальная книжка.

– Вы ее иллюстрировали?

– Нет, к сожалению, не иллюстрировал.

– Нет, была знакома Мария Павловна Прилежаева. Она была тогда председателем детской секции и дружила с моей женой (Ирина Петровна Токмакова – детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, лауреат Государственной премии России за произведения для детей и юношества – прим. ред.) А я как член семьи был в это содружество допущен.

И как-то приехали мы к Марии Павловне в Переделкино, в писательский поселок. И Марья Павловна повезла нас на кладбище. Побывали мы у Корнея Иваныча с большим крестом на могиле.

А сейчас, говорит, я вам покажу тоже очень интересную могилу. Такая стела и внизу две фотографии на фарфоре дореволюционного происхождения – чиновник-лесничий и его супруга красивая, а вверху в овале – красавица немыслимого напряжения – черные глаза, ну, видно, что пышет талантом и душевным здравием, именно не здоровьем, а здравием настоящим, контактом с Небесами – явно совершенно – сама Ольга Перовская.

А ее загребли в бериевские времена. И она отмотала свой срок. Освободили ее при Хрущеве, ее квартира была занята, и ей негде было жить. Мария Павловна – она тогда была в бюро секции – отхлопотала ей комнату. А взамен она получила совершенно потрясающий рассказ, который я сейчас попытаюсь реставрировать.

Участок, где зэчки должны были исполнять принудительную трудовую повинность, включал в себя длинную пыльную дорогу. И вот гонят этап, идут часовые с ружьями, с винтовками, с собаками, наученными рвать по команде. И Перовская вскоре занемогла и опустилась на землю. Всё – это побег. И натравили на нее двух овчарок. «Вы же знаете, – сказала она Марии Павловне, – я же не боюсь, я, – говорит, – положила руки им на головы, и они легли рядом».

– Вспоминаются истории о первых христианах…

– И Даниил во рве львином. А охранники, темные ребята, они решили, что она колдунья, что ее надо бояться, что ее надо слушаться, и с этих пор все остановки диктовала только она. Плохо ей, чувствует, что надо сесть – и весь этап останавливается – никаких там тебе побегов. И как сказала Перовская в заключение этого рассказа: собаки спасли ей жизнь.

– Но это ведь тоже чудеса Господни?

– Абсолютно!

Божья рука, или спасение с картошкой

– А в Вашей жизни были какие-то чудеса?

– Были. Я считаю, что все счастливые случайности спланированы Там и заранее.

Это было в войну. Ездили две женщины, санитарки с маминой работы, – она врач, – куда-то за город, довольно далеко, в поезде, менять картошку. Утром поезд обратно. А я выспался после моих похождений, ни сапог, ни плаща, ни фуражки не снимая, на полу как рухнул, где санитарки сняли помещение, и там же выспался на полу без единого просыпа. Утром надо было садиться на поезд. А у меня мешок два с половиной ведра – еле поднимал правой рукой.

Посадка была отчаянная. На вагонах были поручни такие металлические прикреплены, а один поручень был сорван толпой, пассажирами, которые садились. Горох посыпался такой. И мне с трудом удалось протиснуться, я рукой левой ухватился за поручень и правой ногой встал на подножку на крайнюю, нижнюю, и поставил я на подъем ноги этот мешок, что облегчило мне груз для руки.

И стал народ на подножку упихиваться, уталкиваться. Тут все мимо, а я полуповис, правая нога у меня ещё пока что стоит. Люди в вагон, а я вишу, хотя я худой и довольно сильный был парень, чувствую: у меня всё затекает, но бросить мешок картошки? Скорее мешок золота бросишь. Кто голодал – тот знает. Ждут там. Если бросать, то и меня вместе с мешком под насыпь.

В это время поезд заходит на мост железнодорожный, через речку, довольно длинную, запыхтел на стыках, и вижу я сквозь шпалы разлитую речку. Я чувствую, что сейчас ослабею и вместе с мешком упаду. И вдруг из тамбура пустого высовывается рука и за шиворот втаскивает меня вместе с моей картошкой!

Я считаю, что это было чудо. Когда висел – в тамбуре никого не было. Чья-то рука меня вытащила буквально от смерти.

Безбожие… через трубу печную

– Лев Алексеевич, с какого времени Вы верите в Бога, и что для Вас эта вера означает?

– Попробую. Вы знаете, конечно, что я родился и вырос на Урале, здесь движение безбожное было поставлено крайне хорошо, массовое было. Я сейчас скажу во всеуслышанье, этого уже никто не помнит: у нас в школе, 4-5 класс, продавали билеты в ТЮЗ. И группочка наших учеников ходила, а ходить надо было мимо Ипатьевского дома. Наше хулиганье, звонкие ребята, самые отпетые клоуны – на улице надо было всячески показывать себя – мимо этого дома шли на цыпочках, тихо, никаких разговоров не было. Когда я заметил, что наши орлы приутихли, я понял, что это непростое дело, уже на них что-то влияло.

На Ипатьевском доме были ступеньки в дверь и доска чёрная с золотыми буквами: «Общество воинствующих безбожников». Такое вот было.

Бабушка моя была православная, крестьянка, но в церковь она не ходила. В чемодане у нее была припрятана икона Божьей Матери в серебряном окладе.

В смутные голодные годы пришлось этот оклад серебряный снести в Торгсин. И бабушка мне часто говорила: «Я с Богородицей поссорилась – ризу с Нее взяла и продала». Она считала, что это грех большой. Но поскольку бабушка – одна из умнейших людей, которых я встречал за свои годы – и тогда она для меня уже была авторитетом, то я понимал – что-то в этом есть.

А какой я был воинствующий безбожник, дурачок – классе во втором! Накачивали нас, накачивали, и я решил принять участие в антирелигиозной пропаганде. Вырвал из школьной тетради несколько листов, нарисовал на них какие-то каляки. Написал: «Бог». Приставил лестницу к соседскому дому, где жила набожная старуха Петровна – когда-то я попадал к ней в комнату и видел иконы у нее. И вот этот дурачок, который перед вами сидит – забрался по лестнице на крышу и в трубу печную опустил свою пропаганду. Она тут же бабушке сказала, а от бабушки мне влетело.

Если бы я саму Петровну нарисовал, конечно, никто бы на меня не ругался. Опять же это намоталось. В эту же копилочку пошло. А потом все больше и больше. До сих пор – честно сказать – я себя полностью воцерковленным человеком не считаю. Потому что я иногда праздники пропускаю. Сегодня Троицын день – я вас поздравляю! – это я сам вспомнил и знал. Сегодня надо и в храм сходить…

А крестился я – вы не поверите – я давно собирался креститься – повода не было, толчка. Повод был очень смешной. Я скажу сейчас во всеуслышание – это тоже меня не очень красит – но, тем не менее, это было. Мы снимали дачу под Москвой в селе Благовещенское. А рядом через лес было село Середниково, там был храм хороший.

Был там настоятель отец Дамиан Круглик. Каким- то образом я это выяснил, через других людей. И вот уехала моя супруга в Москву утром по каким-то своим издательским делам. Вечером она приехала и вдруг мне объявляет: «А меня сегодня приняли в партию».

Я думаю: ах так! – на следующий день пошел креститься.

– В пику, получается?

– Даже не в пику, а для самоутверждения. Чтобы у меня тоже была какая-то оформленная позиция. Отец Дамиан мне сказал: «Я вам сейчас завидую. Вы свободны от грехов от всех» (о.Дамиан Круглик потом и отпевал Льва Алексеевича в храме во имя Иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино – прим. ред.).

С тех пор мы с ним дружим. Дети его, все трое, у меня занимались рисунком, ездили ко мне в мастерскую, Саша, Алеша и Лизонька.

Сашка – художник, поступил в Суриковский, на защите мне приходилось выступать, его защищать. А он поспорил с Суриковым самим – он стрелецкий бунт писал, огромную вещь.

У издателей виллы на Канарах, а художники нищенствуют…

– Лев Алексеевич, как Вы оцениваете сегодняшнее положение в детской литературе, в книжной детской иллюстрации? Создается ощущение, что в советское время с детской книгой и детской иллюстрацией было намного лучше.

– Конечно, сейчас самый нижний уровень, которого может достичь живое явление. Сейчас упадок. Но – не стоит село без праведника.

И есть праведники. Есть такая Дина Крупская. И это не псевдоним. Она гениальный переводчик и очень хороший детский поэт. Есть Андрей Усачев, очень хороший поэт. Покойный Юрий Коваль, он в наше поколение входит. Блистательный писатель. Есть даже совсем невидные, совсем незаметные, но я вижу, я знаю, руку на пульсе этого явления держу.

Но есть, конечно, опухоль, есть плесень, есть полукриминал буквально. Эти компьютерные рисовальщики, которые делают в угоду самому низкому вкусу, самым низменным страстям, которые не несут духовности в себе ни на мизинчик.

Они служат маммоне, очень богатые делаются в один момент. Тут не нужно готовить себя, рисовать с натуры, все это делает компьютер. Они, к сожалению, сейчас взяли верх, но это пройдет. Я вот так ответственно заявляю – пройдет обязательно.

– Тем более какая-то смена молодая есть, есть еще молодые, которые не на компьютере хотят рисовать, а живой рукой, так скажем?

– Есть, есть. Художники еще остались живые. Николай Устинов. Недавно ушел из жизни гениальный Геннадий Калиновский. Юрий Николаев, его друг, блистательный художник, тоже этой плесени совершенно не подвержен. Кстати, недавно сделал большую книгу для Церкви, сто иллюстраций, житие Александра Невского, блестящие акварели. (книга «Отец и сын. Святые благоверные князья Александр Невский и Даниил Московский» – прим. ред.). Если перечислять – наберется, пожалуй, с дюжину. Самое главное, что сохранились носители.

– Беда только, что до читателя плохо это все доходит…

– Ну, конечно. Потому что чувство локтя у этих – гораздо сильнее. И редакционные посты заняли, знаете – кто вчера сидел на нарах, то сегодня на Канарах. На Канарах издателей много… Их вилл там много. Очень большой навар имеют с этого рода человеческой деятельности.

А с другой стороны есть Саша Соколов, который нищенствует буквально, блестящий художник, племянник одного из Кукрыниксов (Александр Сергеевич Соколов, род. в 1937 г., один из художников «Мурзилки» – прим. ред.). Почти что захлебнулся детский журнал «Мурзилка».

– Вы же тоже работали в «Мурзилке»?

– Да, да. Я сейчас введен в редколлегию. Но работал я там лет 40 назад. Но там есть люди, которые понимают, что к чему.

– Лев Алексеевич, а остались у Вас какие-то неосуществленные до сих пор замыслы, что-то Вы хотели иллюстрировать, а по какой-то причине не вышло?

– Лев Алексеевич, а остались у Вас какие-то неосуществленные до сих пор замыслы, что-то Вы хотели иллюстрировать, а по какой-то причине не вышло?

– Я хотел «Конька-Горбунка». «Конька-Горбунка» Юра Васнецов гениально сделал. И, видимо, это сплелось вместе с текстом так, что получилась книжка – меня вот это не пускает. Понимаете, нет рукописи, отдельно существующей. А есть книга. Которая гениально сделана, ее уже не разобьешь. Все, что сделано после Васнецова, – я считаю, – или слабые отблески от его решения или попытки найти в русле модных сегодня течений какое-то новое решение.

Васнецов был абсолютно подходящим, тем более его вятское происхождение, из вятского духовенства – он сын священника. Я слыхал его рассказы о детстве. Он говорил, что очень боялся пасхальную службу пропустить, и чтобы отец не ушел без него, Юрочка маленький снимал с вешалки отцовский тулуп и на нем устраивался спать – отец без тулупа не уйдет.

***

На память о нашей встрече Лев Алексеевич подарил мне книжечку своих стихов – она вышла тиражом 200 экз. во Владимире. Называется – «Глаза бессониц», посвящена памяти матери.

Стужею грезят

Цветущие вишни

Скрыв свои ветви

Под белым покровом…

Нас к переменам

Готовит Всевышний.

Будем готовы,

Будем готовы.

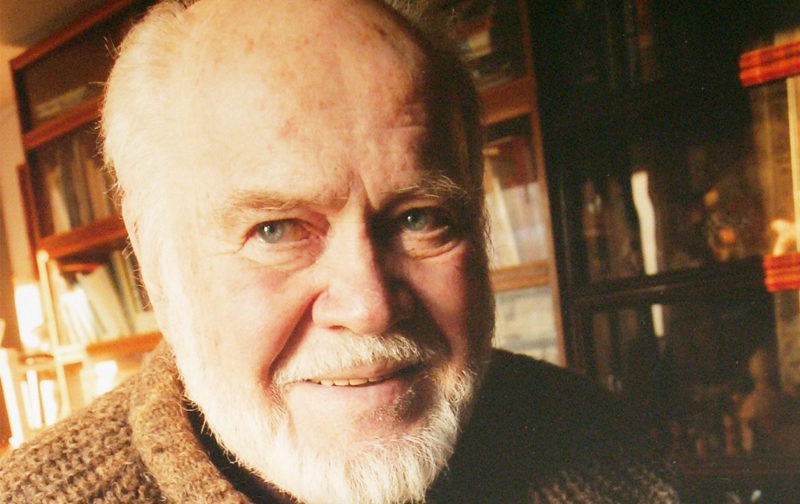

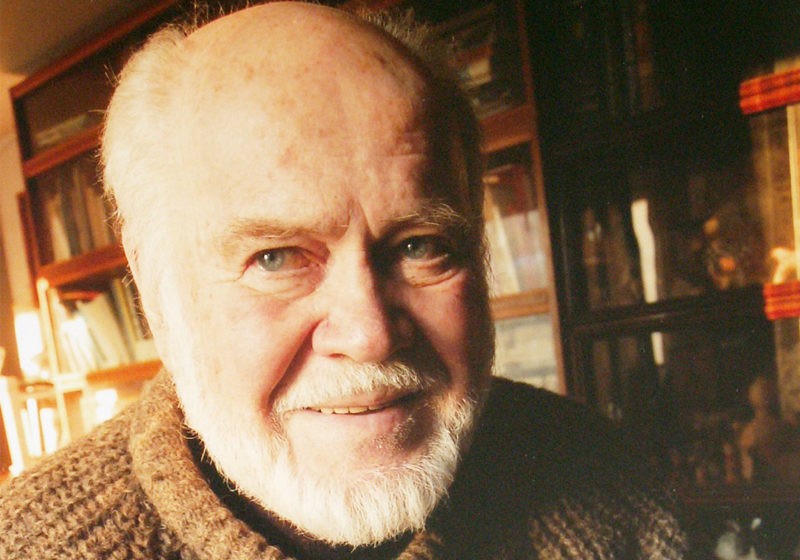

Справка

Лев Алексеевич Токмаков — российский, советский художник и иллюстратор. Родился в 1928 году в Свердловске.

В 1951 окончил Строгановское училище. С 1958 года сотрудничал с популярным детским журналом «Мурзилка».

Проиллюстрировал свыше 200 детских книг, создав яркие, веселые иллюстрации как к произведениям отечественных авторов (Михалкова, Маршака, Заходера, Цыферова, Токмаковой и многих других), так и к зарубежным книгам — сказкам Родари, Линдгрен.

Работы Токмакова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Братиславской национальной галерее, многих музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. В 1988 году удостоен почетного диплома Х. К. Андерсена за иллюстрации к книге Ирины Токмаковой «Карусель».

Умер в 2010 г. в Москве.