Лилия Ратнер: Богоискательство в русской живописи XIX века

«Правмир» открывает просветительский лекторий на базе культурного центра «Покровские ворота». Несколько раз в месяц лучшие преподаватели гуманитарных вузов, ученые, популяризаторы науки и исследователи будут рассказывать слушателям то, что раньше доводилось слышать только узкому кругу студентов и аспирантов.

Все лекции будут записаны на видео и опубликованы на «Правмире», чтобы быть доступными не только москвичам, но и нашим читателям из других городов и стран. Мы надеемся, что наш лекторий поможет вам восполнить пробелы в своем образовании и по-новому взглянуть на этот мир. В наших планах лекции по библеистике, истории Церкви, России и мира, разным направлениям филологии, искусствоведению, литургике и другим областям знаний.

Сегодняшняя наша тема – русская религиозная и историческая живопись XIX века. Почему XIX-го? Потому что искусство необходимо изучать с азов. Русская живопись родилась совсем недавно. Она совсем молодая – появилась в XVIII веке.

Представьте, в мире уже были Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт, великие мастера были в других странах, в России не было ничего. Никакого изобразительного искусства почти в прямом смысле. Почему?

Во-первых, существовал запрет – только икона и только церковное искусство. В этом жанре Россия достигла невероятных высот, потому что лучше русской иконы XIV-XV века в мире в этом жанре не было создано. Но это очень специфически и нельзя это назвать произведением искусства.

Икона, в первую очередь, – не искусство. Это сакральный образ, созданный для молитвы, и если ее пишет гениальный иконописец, то она и искусство. К XVII веку она как искусство кончилась, из нее ушел свет. Это сложная тема. Невозможно объяснить, почему бывают такие пики и падения, которые переживает любой жанр, любое искусство и любое событие, захватывающее весь народ.

Вы знаете, что Петр I прорубил окно в Европу. Он правильно это сделал, хотя прорубил жестоким, чудовищным образом. Как всегда, у нас все чревато кровью, но Россия не могла жить в изоляции, она должна была вступить на общемировой путь развития. И он это сделал, добился. Пришлось, выйдя на авансцену, мировое пространство, встав в общеевропейский контекст, догонять другие страны и в этом жанре искусства тоже.

Началась страшная гонка. Мы сначала сильно отстаем, затем догоняем. За два века Россия вышла на вполне достойный, среднеевропейский уровень искусства. Все стили в искусстве создаются не просто так, будто кому-то пришло в голову создать стиль барокко, рококо или ренессанс, нет, тут вплетается огромное количество разных составляющих – политических, экономических контекстов.

Много разных составляющих, они до конца неизвестны. Столько всего происходит тайного, даже необъяснимого происходит в народе, когда создается тот или иной жанр. Иногда два художника, существуют рядом, но диаметрально противоположные в творчестве.

И вот, Россия догоняет. Весь мир уже прожил новые стили, на которые идет не одно столетие, а тут нужно догонять за несколько десятилетий. Причем нужно догонять, подражая, а не проживая. Страна не прожила этих событий, которые должна явить на холсте. Поэтому часто стили совпадают один с другим, накладываются один на другой – сентиментализм, романтизм, классицизм. Европа это все столетиями переживала, а Россия за каких-то 50 лет. Часто это похоже на несварение желудка. Это моя догадка, но, возможно, так трагически складывающаяся русская история связана с тем, что не все было прожито, что можно было выдать, явить. XIX век – время, когда русское искусство можно назвать искусством. Это такой русский ренессанс, когда страна стала осознавать себя как нация – кто мы такие. Когда есть востребованность, появляется предложение.

Мятущийся XIX век в российской духовной и творческой жизни можно считать началом философского пробуждения. Свойственные XVIII веку поклонение и подражание Западу вызвали к жизни естественный и мощный анти-импульс, выразившийся в подъеме национального самосознания, в стремлении осмыслить особый путь России. Начало столетия знаменуется пересмотром исторических событий прошлого, развитием философской критической мысли, рождением различных социальных теорий. Увлечение идеями западных философов — Шеллинга, Гегеля и других не было буквальным. Эти идеи скорее явились неким катализатором, ускоряющим процесс рождения русской философской мысли.

На протяжении XIX века происходит мучительный поиск самоидентификации русской культуры, поиск духовных путей выхода России из общественного и культурного кризиса. Рождаются разные понимания этих путей, ведутся споры «западников» и «славянофилов», появляются разного рода движения и объединения философского и социально-политического характера.

Споры о русской судьбе, месте народа в истории нашли отражение в религиозной и исторической живописи XIX века.

В первой трети XIX в. молодое русское искусство влилось в общеевропейское направление, получившее название «романтизм». Романтики жаждали решения глобальных проблем, таких, как Судьба, Рок, предназначение человека, гражданский подвиг.

То, чем жила Россия до этого, – христианство. Христианство незаметно уходит на второй план. Нельзя сказать, что люди все вдруг стали атеистами, они ходили в церковь, но появилось то, что казалось более важным, чем Вера, Православие. В западноевропейском контексте это началось в эпоху Ренессанса. Это маленькое отступление, которое можно рассматривать как предательство. То есть Бог есть, никто не сомневается в Его наличии, но Он как бы отправлен на небо, а мы здесь на земле устраиваем жизнь, как считаем нужным.

Искусство обретало новую роль, становясь своего рода культом. В обиход входят такие понятия, как «артистизм», «высокое творчество», «призвание». До сих пор не было таких понятий.

«Чистое, непорочное, прекрасное как невеста» – вот определение искусства, данное Гоголем в рассказе «Портрет». «Скромно, божественно и просто как гений возносилось оно надо всем», продолжает он. Подобные эпитеты присущи скорее религии, но искусство в сознании просвещенного общества XIX века и есть новая религия, где художник обретает статус пророка, ведущего за собой лишенную даров толпу.

Христианство считало, что каждый человек имеет в себе Иисуса Христа, каждый человек драгоценен перед Лицом Бога. Теперь появилась философия, которая считала, что есть некий гумус, безликая толпа, и появляется художественный гений, который должен одарить ее своей гениальностью.

Подобным образом мыслил и Пушкин. Его Поэт, Пророк, его импровизатор из «Египетских ночей» – вот истинные творцы, дар которых имеет божественное происхождение. Не он владеет даром, дар владеет им, он же полностью безответственен:

«Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон

В заботы суетного света

Он малодушно погружен.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется

Как пробудившийся орел».

Вне этого дара, поэт, художник может быть и мелок, и ничтожен. Пренебрежение к таланту рассматривается теперь как измена высоким божественным предначертаниям – и сурово карается Богом.

В русской живописи первой трети XIX века такой гений не замедлил появиться. Это был «блистательный Карл» – Карл Брюллов, чья написанная в Италии картина «Последний день Помпеи» совершила триумфальное шествие по Европе в Россию и принесла автору небывалую славу. Не зря про нее было сказано современником:

«И был «Последний день Помпеи»

Для русской кисти первым днем».

(Е.А. Баратынский)

Картина посвящена, в сущности, маргинальному событию в истории человечества, а именно – гибели двух небольших городов в результате извержения Везувия.

Интересно отметить, что русский романтизм выдвинул на первый план не некоего героя, совершающего подвиги на фоне безликой и обделенной талантом толпы, что требовалось по канонам этого направления. Парадокс картины Брюллова заключается в том, что у нее вообще нет героя. Вернее, роль героя занимает толпа. Но это не просто толпа. Все человеческие добродетели представлены тут.

Перед лицом смерти предстают достойно и сыновняя любовь, и материнская самоотверженность, и горе влюбленного, потерявшего невесту. Тут и сам автор, спасающий самое дорогое – орудия своего труда и зачарованно созерцающий грандиозную катастрофу. Здесь есть и христианский священник, воспринимающий событие как кару Божью, и языческий жрец. Яркая вспышка молнии и багровый отсвет разливающейся лавы, скрещиваясь, на миг освещают мир, которому суждено навеки кануть в небытие.

Самое интересное, что все люди необыкновенно достойно принимают эти события. Умирают достойно. Они являют собой разные степени добродетели. А природа – это Господь Бог, и для человека XIX века в этом не было сомнений. Господь Бог является на картине как абсолютно бездушное, жестокое существо. Это – страшный суд. Жители Помпеи у Брюлова – это богоизбранный народ, который гибнет непобежденным. А природа, рок и судьба совершенно несправедливы.

Вот как мыслили люди XIX века. Вот какой богоборческий импульс получило то общество, возможно, даже само это не замечая. Человек в центре – он достоин всего, в первую очередь справедливости, а суд, на который ему предстоит идти, совершенно несправедлив. Мне кажется, что для нас, христиан, это катастрофическое видение мира.

Русская публика увидела в картине воплощение своего национального гения и своей национальной драмы. Это было прощание с миром классики, но, расставаясь с миром классических образов, культура словно бы нуждалась в «оправдании античности», причем в оправдании религиозном. Возвращение к Библии, только теперь не к Ветхому, а к Новому Завету было неизбежным.

Классика вовлекается в мировое течение к Суду. И что особенно важно и характерно для этого времени – Суд этот не признаётся справедливым. Человек нравственно выше слепой стихии, он гибнет, но гибнет непобежденным. Это своего рода ответ на гибель Содома и Гоморры, погрязших в грехе. По мысли Брюллова и его современников, человек достойно противостоит Богу, Который уже не воспринимается как Личность, а лишь как слепая и бездушная сила. Лучше всего это выразил Гоголь, сказав, что действующие лица картины «прекрасны в своем ужасном положении».

Все это льстило зрителю и пленяло его, разделявшего взгляды классицистов, что пластическое совершенство есть отражение совершенства нравственного.

Мы, люди XXI века, пережившие кошмар коммунистической тирании, полное свое бесправие перед лицом персонифицированного зла, жестокие войны, ужасы концлагерей, атомные взрывы, СПИД, познавшие смерть унизительную, смерть как избавление от еще более унизительной жизни, – мы можем лишь с изумлением взирать на коллизии Брюлловской картины. Что это? Попытка самовнушения перед лицом грядущих катастроф или утверждение, что прав Пушкин и «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»? Ясно одно: человек больше не желает видеть свою истинную, поврежденную грехом природу. Призывы к покаянию больше не достигают его души. Он самодостаточен.

Романтическое мировидение пронизывает не только искусство. Так, в декабрьском восстании 1825 года можно увидеть своего рода русскую Помпею, несбыточные мечты прекрасных героев, чья неизбежная и достойная гибель – вполне жизненная иллюстрация художественной концепции романтизма. Их самопожертвование, чувство чести и долга, их нежелание лгать перед судом, наконец, их героические жены (как бы ни пытались развенчать их некоторые современные историки) вызывают и глубокое уважение, и прямое восхищение у нас, потомков.

Александр Иванов тоже отдал дань романтизму, что выразилось у него в стремлении к теме «вселенского масштаба». «Нужно выбирать сюжеты из жизни народа, выше которых не существовало в истории», – так он думал и писал. И художник, наделенный высшей честностью, которая дается истинной верой, такой сюжет нашел.

Тут необходимо заметить, что А. Иванов был новатором не столько в нахождении сюжета, сколько в отношении к главному Герою картины – Иисусу Христу. Тематика и круг сюжетов, характерные для академической живописи XVIII – начала XIX века определялись образами историческими и мифологическими. В их число входили и библейские сюжеты. Образ Христа чаще всего воспринимался в ряду других, так называемых «исторических» персонажей. Грамотному построению композиции, отточенности художественного мастерства уделялось больше внимания, чем самому смыслу произведения.

А. Иванов же, блестящий выпускник Академии Художеств, отнесся к сюжету как к самой важной вехе в жизни не только одного народа, но всего человечества. Такой выбор и такое к ней отношение поражает смелостью. С другой стороны, после XVIII века – века Просвещения, века откровенного атеизма, породившего неизменные иронию и скептицизм по отношению к вере и Церкви, исповедовавшего культ наслаждения, – переход к романтизму был естественен. Но зачеркнуть прошлое, забыть разрыв с Богом невозможно.

В.Г. Белинский писал: «…нам мало наслаждаться искусством, мы хотим знать, без знания для нас нет наслаждения». Эпоха, поддавшись искушению рационализмом, хочет «знать» и «понимать». Хочет поверить алгеброй гармонию, сохранив природу гармонии.

И в это сложное время, в середине XIX века, А. Иванов создает поистине ренессансную картину, которой отдает практически всю свою жизнь. Отдает ее величественной проповеди христианства, пытаясь познать то, что дается только верой. Этот подвижник и аскет создает произведение, которое, в отличие от «возвышающего обмана» брюлловской «Помпеи» было встречено современниками более чем холодно. Его блистательное мастерство, его удивительная честность, его жажда веры разбились о равнодушие зрителей. Сам А. Иванов ненадолго пережил свою картину. И только сейчас, мы, пережившие так много тяжелого, начинаем понимать тайну этого произведения, в котором есть откровения и о роли художника, и о его современниках, да и о нас, потомках.

Картина кажется композиционного простой. На первом плане толпа, по-разному принимающая Мессию. В глубине – Он сам. Попробуем прочесть эту композицию как текст, как Слово, написанное на языке народа, к которому Мессия пришел, т.е. справа налево. Так не принято рассматривать произведения искусства, но эта картина допускает исключение, т.к. в ней разорвать Слово и Образ невозможно, а европеец не может забыть, что «В начале было Слово».

Итак, справа толпа фарисеев, повернутых спиной к Иисусу. Их лица и позы демонстрируют неприятие и осуждение. Кажется, что группа эта оползает вниз, словно наткнувшись на незримую преграду. Она немного уплощена, расплющена, и выглядит цельным монолитом, выражающим суровое отторжение Мессии.

Расположившаяся на первом плане картины группа образует как бы архитектурный фриз, справа и слева замкнутый как колоннами, группами из двух человек (справа – мужчина и мальчик, слева – старик и мальчик). Обе пары повернуты к зрителю и глаза их устремлены на Иоанна Предтечу. На лицах робкая надежда. Сидящий на корточках раб – ключевая фигура композиции толпы. Тут все многозначно: поза, свет, озаряющий лицо, улыбка безоговорочной радости. Его взгляд прямо приводит нас к могучей, больше натуральной величины фигуре Иоанна Предтечи, как бы раскрывающему объятия навстречу Христу.

В левой руке Иоанна крест, правая указывает на Идущего, но по сути дела – на толпу фарисеев, обличая их неверие. Этот двойственный жест напоминает предсказание Предтечи о том, что за ним идет Тот, Чьи сандалии он не достоин развязать, и что потом из тюрьмы он пошлет учеников спросить: «Ты ли это, или ждать нам Другого?» Фигура Иоанна Богослова, следующего за Предтечей напоминает огненную птицу, распростершую крылья. Он, женственный и прекрасный, – сама любовь. Апостолы Андрей и Петр решительно устремляются к Идущему. Группа апостолов неожиданно завершается фигурой так называемого «сомневающегося», останавливающей это движение.

Необходимо сказать и о пейзаже, на фоне которого происходит действие. Природа тоже реагирует на чудо явления Мессии, а художник раскрывает нам смысл событий и через пейзаж. Действие происходит на берегу Иордана. Христос идет к толпе, как бы спускаясь с гор, подернутых любимой итальянскими живописцами голубоватой дымкой – «сфумато».

Небо над головой Иисуса, явно утреннее, рассветное, тогда как в левом верхнем углу картины оно, скорее, закатное. И не только разные времена дня изображены в картине, но и разные времена года. В группе деревьев слева сухая ветвь оливы похожа на вскинутую в прощальном жесте руку, к людям же и Самому Христу обращена другая, молодая ветка, полная жизни – как полно жизни Его Пришествие. Собственно, это не только времена года, это еще и духовное событие: старое уходит, новое нарождается.

Взгляды А. Иванова претерпели сложную эволюцию в процессе работы над холстом. Желание «знать» и «понимать» было свойственно Иванову, как истинному сыну своего времени, когда умами владели Шеллинг и Гегель, а сам художник зачитывался Штраусом. Но эта эволюция шла в определенную сторону: хотя некоторый рационализм в картине ощутим, но вопреки влиянию немецкой философии, христианская идея, философия истинная побеждает, и это видно в трактовке А. Ивановым пространства картины.

На этом, чрезвычайно важном в каждом произведении изобразительного искусства решении пространства, надо остановиться особо. Собственно, пространств в картине два. Очень тонко трактует тему двух пространств исследователь творчества А. Иванова – искусствовед М. Алленов. Он разделяет их на сложное, сплетенное в смысловое и эмоциональное целое пространство, где обитают люди; и другое, недосягаемое, где находится Мессия.

Оно (это второе пространство) существует отдельно, как бы неслиянно с первым. Между Мессией и остальной группой существует незримая преграда. Христос кажется парящим над головами толпы. Он нисходит к ним, а они могут только смотреть. Эти два пространства невозможно объединить. «Смысл этой магии в том, что, рассматривая изображение, мы из близкого сразу шагаем в далекое – природа встает, возникает, является сразу как далекий образ, остающийся за магической чертой недоступности… Фигура Христа кажется и близкой и далекой. Он «здесь» и «там» одновременно. Он «на пороге как бы двойного бытия» (Тютчев).

Далее Алленов пишет: «Расстояние, разделяющее зрителей «здесь» и Христа «там» невозможно мысленно измерить количеством шагов, пространство это поистине безмерно» (М. Алленов. Александр Иванов. – Москва: Трилистник, 1997).

Пророческое видение А. Иванова заключено в том, что эпоха хотела и не могла удержать живое чувство единения с Богом. Но Иванову удалось передать ощущение сакральности события, не прибегая к традиционным символам — нимбам, крыльям, свечению и пр.

По удивительно верному замечанию Виппера, «пространство картины является не местом действия, а временем пребывания». «Человечество на перепутье из физических сил в духовные», – так сам Иванов определил свое видение, и именно это – тема его картины. Сам А. Иванов считал, что утратил веру за 20 лет работы над холстом, но его «Библейские эскизы» говорят нам другое. Иванов потерял стереотипы веры XIX века, а на деле — он от них освободился.

Хочется остановиться еще на важном изображении, помещенном художником почти в центр группы людей – автопортрете, который Иванов расположил в тени фигуры Иоанна Предтечи. Одетый в европейское, а не в библейское платье, автор соединен в одну группу с Предтечей и Иоанном Богословом, составляет с ними своего рода триумвират. Это, во-первых, Предтеча, последний пророк Ветхого Завета, Креститель, призывающий к покаянию. Во-вторых, Иоанн Богослов, символизирующий радостное приятие Благой Вести, дух Нового Завета. И сам автор, «всевидящее око», воплощающий честность, напряженную мысль, вопрошание, символизирующий новое время.

И ответ был получен в 50-е годы. Произошел глубокий перелом во взглядах художника. Это отразилось в серии так называемых «Библейских эскизов», предназначенных по замыслу А. Иванова украшать не церковь, а особое здание, что-то вроде храма мудрости. В серии Иванов задумал соединить Новый Завет и его ветхозаветные прообразы. Самозабвенно и свободно художник творит и одновременно размышляет. В «Библейских эскизах» поражает необычайная свежесть, ощущается Присутствие и та самая радость, которая заставляла Давида плясать перед Ковчегом. Но тема «Библейских эскизов» – отдельная тема. Мы же вернемся к анализу больших картин и их роли и места в духовной и культурной жизни XIX века.

Жизнь и творчество А. Иванова были поистине подвигом веры, пусть подточенной рационализмом, но его живопись многих привела и сейчас приводит к вере. Иванов доказал, что все эпохи требуют от художника не только романтических порывов, не только исторической правды, но подвига духа. И такой прорыв к Богу Живому удалось другому выдающемуся художнику XIX века — Н.Н. Ге.

Николай Николаевич Ге в своих ранних композициях тоже отдал дань романтизму, но впоследствии ушел от этого направления культуры. Он, как это было свойственно романтикам, мучительно искал «идеального» героя в своих ранних исторических картинах, в замечательных портретах своих современников, и не находил.

«Пытался я взять просто человека… человека того или другого. Я увидел, что все это мелочь. Кто же из живших, живущих может быть всем, полным XIX века идеалом?» — пишет художник, почти цитируя 115 Псалом: «Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь».

Эти страстные и честные поиски должны были неизбежно привести к образу Христа. «Тайная вечеря», написанная в 1863 году, была поистине этапным произведением автора. Вот что сам художник писал о трагедии Тайной вечери: «Я увидел там горе Спасителя, теряющего навсегда Своего ученика, которого Он любил, который был рядом с Ним в Его странствиях. Здесь конфликт и конфликт внутренний, происходящий в душах каждого».

В картине нет никакой археологической и исторической достоверности, но есть глубина психологической драмы, и Ге в этом истинный сын своего времени. Здесь нет загадки, как, скажем, у Леонардо да Винчи, где апостолы, поделившись на группы, встревожено спрашивают друг у друга: «Кто предатель?» Иуда назван и узнан сразу. Его изломанный, темный силуэт на первом плане не оставляет сомнений. Он, как бы, обречен на уход, он выталкивается из света.

Художник придал ему даже некоторые черты героического трагизма. Он – личность, действующая во имя «идеи». Вот как писал об этом Салтыков-Щедрин в журнале «Современник» в 1863 году: «Он (Иуда) видел Иудею порабощенной и жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу». Цели Христа, по мнению Салтыкова-Щедрина – это общечеловеческие идеи справедливости, добра. Кстати, самого Христа Ге писал с Герцена, что поразительно и уже говорит о некоторой «приземленности идеала».

В 60-е гг. Ге еще далек от мистической тайны Евангелия. Идеи его еще вполне народнические. Салтыков-Щедрин далее пишет: «Фигура возлежащего за столом Спасителя поражает глубиной скорби. Это именно та, прекрасная, просветленная сознанием скорбь, за которой открывается вся великость предстоящего подвига».

Идея, которая как бы материализовалась в образе Иуды, трактовалась современниками по-разному. Были сторонники понимания замысла картины как символа «отступничества», политического предательства. Здесь есть и проблема индивидуализма, т.н. «наполеоновская идея» – противопоставление личности и общества. Герцен назвал 60-е гг. временем «концов и начал», предчувствуя перемены.

Чрезвычайно популярные в это время философы Карлейль и Штирнер утверждали, что «общество основано на почитании героев», и что «все соделанное в этом мире представляет, в сущности, практическую реализацию и воплощение мыслей, принадлежащих великим людям». Это романтизм.

Но герою мешала стать таковым общественная мораль. Необходимо было сделать свое «Я» всемогущим. Вот что предлагал Штирнер: «Я занимаю его «мир» для себя, какими бы способами это ни случилось: насилием ли, последствием соглашения, просьбы, категорического требования или даже лицемерия, обмана».

Русская мысль не соблазнялась этим «евангелием чистого эгоизма». Достоевский развенчал этот принцип в «Униженных и оскорбленных» в образе князя Валковского, чей лозунг гласил: «все для меня и весь мир для меня создан». В «Преступлении и наказании» крах терпит другой «Наполеон» – Раскольников. Толстой в «Войне и мире» развенчивает самого Наполеона. В. Соловьев утверждает, что индивидуализм нечто в корне разрушающее «само-бытие общества». Н.Н. Ге был солидарен с лучшими мыслителями своего времени: «Служить самому себе – это значит не видеть ничего вокруг и даже не знать самого себя. Ни одна вещь не создана специально для самой себя, а тем более человек, существо разума, обязанное найти причинную связь среди всех творений и «осмыслить все существующее».

Современники усматривали параллели между Иудой и Раскольниковым, который идет на преступление во имя жизни «тысячи людей», а Синедрион решает «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».

Н.Н. Ге считал, что Иуда «предал не потому, что хотел 30 копеек, а потому, что не знал выхода в самом себе и думал сделать «доброе дело», уж очень много народу шло за Ним, ему казалось, что впереди их ожидает неминуемая гибель». Т.е. в трагедии предательства Иуды Н.Н. Ге видит иллюзию возможности сделать добро посредством зла, результат этого — неизбежный крах индивидуалистического бунта. В «Тайной вечере» Ге только ставит задачу, решает же ее почти 30 лет спустя в картине «Совесть». В ней поступок Иуды будет рассматриваться как неизлечимая болезнь, ведущая в смерть.

Картина «Отшествие Иуды» («Тайная Вечеря») привлекла огромное внимание современников и критики. Сам же Ге выделил высказывание Салтыкова-Щедрина и очень его ценил. Салтыков-Щедрин видит в картине параллель с современной социально-этической проблематикой. «Художник … доказывает толпе, что мир, им изображенный, может быть его собственным миром». Что же произошло с автором за 30 лет духовных и идейных поисков? Что представляла собой русская общественная мысль в это время «концов и начал»?

В картине «Совесть», законченной в 1891 году, изображено предсмертное одиночество Иуды. Автор отходит здесь от канонических традиций. Он создает свой сюжет, доказывая, что евангельские истины вечны и не зависят от настроений сегодняшнего дня.

В картине поражает воплощенная глубина отчаяния, зримая, почти ощутимая богооставленность. Композиция вытянута по горизонтали. Ночь. На дороге, кажущейся нескончаемой, одинокая фигура, закутанная в плащ. Где-то в конце дороги люди, свет, тепло, но путнику туда не дойти. Он скован как цепями своей больной совестью, он бесконечно, беспредельно одинок в этой странной лунной ночи.

Он влечется, весь облитый ядовито-фосфорным светом луны. Поистине это пейзаж после атомной катастрофы, хотя никаких видимых разрушений нет. Разрушения внутри. И зритель видит, ощущает этот распад души. Так ответил Ге на распространенные в то время индивидуалистические идеи Штирнера, утверждавшего, что необходимо сделать свое «Я» свободным от «стеснительной шелухи» общепринятого.

В России 1890-х гг. умами владел Ф. Ницше. В его трудах «По ту сторону добра и зла» и др. состраданию, любви к ближнему, равенству перед Богом противопоставлялись идеи антигуманистические: «человек по природе зол», «сострадание патологично», «падающего подтолкни» и т.д. Ницше воспевал сверхчеловека, который избрал своим оружием ложь, насилие и самый беззастенчивый эгоизм». Один из последователей Ницше в России журналист Минский утверждал, что совесть человека призрак, который ополчается на себялюбие не во имя нравственного идеала, а из страха смерти. «Будь человек бессмертен — он не имел бы даже отдаленного понятия о совести».

По мнению Н. Ге Иуда осужден на вечные муки совести, а значит – на смерть. Так Ге одним из первых в русском обществе дал оценку ницшеанству и явил этим свое духовное родство с В. Соловьевым, поднялся, оторвавшись от идей современников, до истинно христианского понимания евангельского события, что было чуждо современникам в то время.

Что же произошло в душе художника между этими двумя вехами: «Тайной вечерей» и «Совестью»? Все русское общество в последнюю четверть XIX в. переживало некий моральный «перелом». Возникала философия спасения мира от зла, путем его нравственного совершенствования. В чем же видели русские духовные лидеры средство «исправления» действительности? Громадное воздействие на умы оказало еще в 1880-гг. так называемое философско-нравственное учение Л.Н. Толстого.

Его «вера» предлагала постижение смысла жизни не через нравственный абсолют Христа, а через себя самого, но усовершенствованного. Зло, считал Толстой, есть что-то мало действенное, что можно одолеть путем увещевания. «Богословское творчество Толстого не создало сколько-нибудь прочного движения в мире.

Отдельными положениями и умозаключениями его питались и пользовались лишь разрушители Христовой веры и Церкви. Русский народ не откликнулся на толстовство, ни как на социальное явление, ни как на религиозный факт». Но «незаметно для себя русское общество как лодка проникается водой, проникалось разлагающим и опустошающим духом толстовской религиозности», – пишет архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской). Тем не менее, «пророчествующий голос яснополянского старца, возгремевший над Россией и над всем миром, стал слышаться в сознании русской и мировой интеллигенции как дух подлинного пророчества».

Далее архиепископ Иоанн пишет, что Толстой мог религиозно служить людям только в сфере художественного творчества. Но что-то постоянно мешало ему. Иоанн Шаховской считает, что Толстой не знал личного Бога, что он искал Бога помимо дверей Христа (через Индию, Китай). «Он не мог расстаться со своей мнимой свободой ума и сердца, стать рабом Христовым» . Архиепископ Иоанн Шаховской справедливо заключает, что если в художественной литературе нет более реального явления, чем Толстой, то в области религиозной и философской мысли нет явления более нежизненного

Вл. Соловьев в своей работе «Три разговора» развенчал теорию «непротивления злу». Он утверждал, что зло не есть недостаток добра, исчезающий с ростом последнего. Зло, считал Соловьев, укоренилось в человеческой жизни, и силы зла стали явно сильнее добра. «Зло всегда торжествует, а добро проваливается в ничтожество». Так Соловьев развенчивал теорию Толстого о «самоизживании зла».

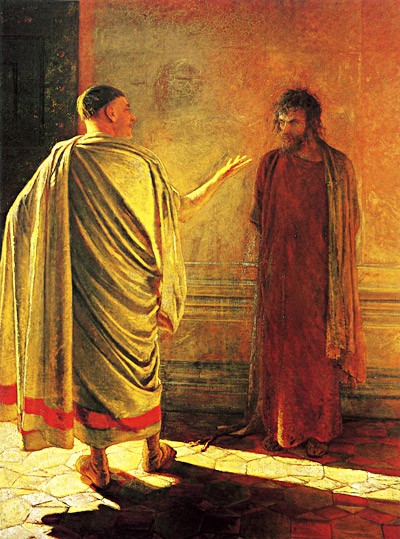

Н.Н. Ге не мог остаться в стороне от всех этих направлений русской философской мысли. В 1890 г. он пишет картину «Что есть истина?».

Она написана явно под влиянием учения Толстого. Но хотя здесь есть толстовская дидактика, образ Христа решен не в духе «жалости и кротости». Совершенно очевидно, что концепция «непротивления злу» не вдохновляла художника. Да, в картине явно виден примат духа, этот аскетический изможденный человек выражает гнев и воинственное одушевление. Ге отходит от толстовской идеи непротивления злу насилием. Его Христос воплощает в себе «мирную», но непримиримую борьбу со злом.

Таков «Иисус в Синедрионе» (1892 г.). Ге понял здесь то, что не чувствовали современники — что искусство дает возможность выражать высший смысл, воспитывать человечество. Две группы фарисеев полны зла и равнодушия. Христос, подвергаемый злобным издевательствам, отброшенный на край холста, тем не менее, противостоит злу.

Картина «Распятие» (1890 г.), уничтоженная художником по настоянию Толстого из-за безобразия лика Христа, так же была проникнута идеей добра активного, побеждающего.

И наконец «Голгофа».

Язык картины живописный, пластический, совсем не похожий на язык современной Ге живописи. Он экспрессивен, страстен. Композиция фрагментарна. Рама картины срезает фигуру, указующую вытянутой рукой на Христа. Трое обреченных на казнь – Христос и разбойники – собраны в единый силуэт. Этим художник говорит нам, что Спаситель пришел спасти погибшее, падшее. Он – одно целое с плачущими и заблудшими. Но для этого спасительного соединения надо пройти через смерть, через позорную казнь, пережить богооставленность и лишь затем – воскресение.

Фигура Христа с заломленными руками полна скорби, но эта скорбь не о себе, а о нас, его распинающих: «Прости им, не ведают, что творят!» Замысел распятия, возникший в 1892 г., воплощавшийся в 1893 г. и окончательно оформившийся в 1894 г., поражает отходом от классической трактовки событий. Художник попытался на одном холсте отразить два события: смерть Христа, как трагический катаклизм, и воскрешение человека в разбойнике.

Итак, оставаясь человеком своего времени, времени людей, готовых высмеять все святое и романтическое и одновременно готовых посвятить жизнь искусству во имя утверждения этого святого и романтического, Ге стал выразителем тенденций, выходящих далеко за рамки изобразительной сферы, посвятив себя целиком новозаветной теме.

Современникам, да и людям последующей эпохи это казалось странным пережитком исчезнувшего. Творчество Ге дает нам надежду и уверенность, что как ни неискоренимо зло в земной жизни человека, как ни разрушительны для христианства идеи Нового времени, истина, свет Христов победят.

Честертон как-то сказал: «Христианство раз шесть проваливалось в преисподнюю, и каждый раз погибали черти». Ге был одинок в своих исканиях. Современники пошли другим путем. Но Бог поругаем не бывает. Вера не может умереть, и в самые атеистические времена нам светят светильники великих ее подвижников. Николай Ге и Александр Иванов – из них.

Участвуйте в Лектории «Правмира» и следите за событиями в нем на нашем сайте, а также на страничке в Фейсбуке и Вконтакте.