Лилия Ратнер. В поисках своего лица: портрет как зеркало нации

Лилия Николаевна Ратнер – известный художник-график. Автор множества иллюстрированных книг для детей и взрослых, участник многих выставок, в том числе знаменитых – «Авангардисты на Коммунистической» (1961 год) и выставки в Манеже, разгромленной Хрущевым, за что была исключена из Союза художников (после отставки Хрущева восстановлена).

Участник многих международных выставок: в Монреале, в Осаке, Нью-Дели, биеннале графики в Брно. В 1989 году состоялась ее персональная выставка в Вашингтоне.

Награждена международным дипломом за иллюстрации к повести Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова» на конкурсе в Лейпциге, посвященном 150-летию со дня рождения великого русского писателя. Начала работать над графической серией «Пророки» в конце 1990-х годов и продолжает до сих пор.

Лилия Ратнер – автор сборника эссе об изобразительном искусстве «В поисках смысла красоты», изданного в 2008 году Общедоступным Православным университетом, основанным протоиереем Александром Менем, где Лилия Ратнер читает курс «Искусство и христианство».

У замечательного английского писателя и богослова XX века Клайва Льюиса есть прекрасный роман «Пока мы лиц не обрели» о любви Амура и Психеи, основанный на греческом мифе о любви души и бога любви. Книга совершенно изумительная, и даже существует легенда, что Льюис писал ее, когда умирала его любимая жена Джой, и он каждый раз, написав главу, шел к ней в больницу и читал ей эту главу, а когда он закончил книгу, она исцелилась. На самом деле, к сожалению, это лишь легенда. Написал он роман, когда они были счастливы, она была здорова, все было прекрасно. Потом она заболела, и он был в отчаянии, но у нее было несколько лет ремиссии, и была надежда, но она все-таки умерла.

Что значит это название — «Пока мы лиц не обрели»? Что означает эта фраза? Она охватывает все. Самое интересное, во всяком случае для меня, — то, что христианин может и должен увидеть Христа в любом, даже в языческом произведении. Вот перед нами греческие мифы. Мы всегда говорим о них: это язычество, хотя и прекрасное. Но Бог открыл язычникам то, что потом было явлено всем. Первыми это узнали именно они, то есть греки, римляне и другие античные язычники. На самом деле и там уже присутствует Христос. И вот эта задача, мне кажется, стоит перед каждым из нас: задача воцерковить, вернее — сделать достоянием христианской культуры все прекрасное, что есть в мире.

Не огораживать себя, как некий островок, где все правильно, рай на земле, а за забором происходит бог знает что. Бог присутствует везде, и Льюис это понял. И он совершенно гениально об этом написал. В романе мы видим преображение благодаря любви, жертве, и есть там еще удивительная неуловимость веры. Там Богу задаются все время вопросы, на которые Бог как бы не дает ответа. И для одних это — величайшая трагедия, способная увести от веры, для других — это испытание веры на прочность.

Там один из персонажей говорит: «Что же это за Бог, который не хочет показать свое лицо? Если оно прекрасно, то все должны его увидеть». И только мудрый способен сказать: «Как же мы можем встретить Бога лицом к лицу, пока мы сами не обрели лиц?» Что значит эта фраза? Что значит «обрести лицо»? Что такое «лицо» и почему его надо обретать? И почему недостаточно того, что дано нам от рождения?

Павел Флоренский говорит, что лицо – это то, что мы видим как бы при дневном свете разума. Вот мы смотрим друг на друга, видим лица, какие-то нам нравятся, какие-то не очень. Но мы не особо вглядываемся, вполне довольствуемся поверхностным впечатлением. Это, говорит Павел Флоренский, как бы сырая натура, еще не проработанная художником. Художник — это жизнь, и это жизнь рисует на нашем лице то, что у нас внутри. И то, как человек проживает свою жизнь, видно на его лице.

Жизнь накладывает на лицо неизгладимый отпечаток. Поэтому некоторые лица, например лица святых, к старости становятся гораздо красивее. Таким было лицо отца Александра Меня, который был невероятно красив именно в зрелом и старом возрасте. У владыки Антония, у отца Александра Шмемана и у других наверняка было так же. У американского поэта Уолта Уитмена есть такая строка: «Вот женщины, молодые и старые, молодые красивые, но старые гораздо красивее». Вы понимаете, что он имел в виду не то свойство женской красоты, которая ценится больше всего в мире, а именно то, что проявляется с возрастом, может быть — мудрость, зрелость, в некоторых лицах — святость.

Если человек прожил греховную жизнь, лицо, как, помните, у Оскара Уальда в «Портрете Дориана Грея», может долго оставаться прекрасным, но в конце концов вся страшная, греховная жизнь отразится на его лице невероятным безобразием. Потому что слово «безобразие» — это без-образность, то есть отсутствие образа, а образ — это то, что в нас вложил Господь. Церковь всегда различала эти понятия — лик, лицо и личина. Лик — это в нас то драгоценное, что вложил Господь, Он такими нас видит. И Его собственное лицо на иконах, конечно, — лик. Вот, например, сейчас мы видим икону икон, считается, что это вообще первая икона, и называется она «Спас нерукотворный», то есть на ней изображен нерукотворный Лик.

Почему нерукотворный? Об этом есть две легенды, одна восточного происхождения, другая — западного. Западная легенда рассказывает, что когда Христос нес крест на Голгофу, то по Его лицу текли кровавый пот и слезы, и женщина по имени Вероника, встретившаяся ему на пути, сняла с себя платок, вытерла Его лицо, и на этом платке запечатлелся Его лик. А восточная легенда связана с правившим в Эдессе царем по имени Авгарь.

Этот царь заболел однажды проказой и послал слугу привести целителя, который, как он слышал, ходит по Иудее, а это был, как вы понимаете, Иисус. Слуга нашел Иисуса, но не смог уговорить его прийти, и тогда Иисус взял платок, вытер им лицо, и с этим платком произошло то же, что и с платком Вероники. Слуга отвез платок своему господину, и тот приложился к нему и исцелился. После этого платок замуровали в стену над городскими воротами, и когда неприятель осаждал город, то этот нерукотворный лик проступал сквозь стену и страшно пугал неприятеля, и неприятель просто снимал осаду.

Древняя Церковь различала образ и подобие Божие. Образ — это отражение в нас образа Божьего, а подобие — это как бы динамика, движение, от этого происходит слово «уподобиться», то есть наша способность развиваться и как бы делать этот лик явственным, делать этот лик проступающим на нашем лице. А личина – это маска. Маска, которую каждый человек постоянно на себя надевает. Вы, наверное, замечали, что дома мы одни, на работе другие, с друзьями мы третьи, и так далее. Мы тоже часто носим и меняем маски. Есть люди, которые надевают маску и никогда ее не снимают, в этом случае она может просто прирасти к лицу, но это будет лживая маска. Помните, у Достоевского в «Бесах» лицо Ставрогина было похоже на каменную маску. Иногда человек может вести такую греховную жизнь, что маска становится его сущностью, и образ Божий в таком случае может быть уже отнят у человека. Таким образом, маска — это то, чем человек не является, но хочет казаться.

Когда мы говорим «лицо», то мы имеем в виду не обязательно лицо человека, это может быть лицо природы, может быть лицо общества, лицо нации. И вот об этом лице нации мы сегодня поговорим. Русское искусство, вообще русская культура — очень молодое явление. По сути дела, светское изобразительное искусство начало складываться где-то с конца XVII века, до XVII века никакого светского искусства не было. Можете себе представить? Уже были в мире Леонардо Да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Брейгель, Рембрандт, эти величайшие гении Европы, а у нас не было ничего. Была икона, которой мы очень гордимся, и справедливо гордимся, такая икона, какой не было ни у кого.

Но расцвет этой иконы пришелся на XIV–XV века, после этого икона начала тускнеть, свет начал уходить из нее. К XVII веку икона практически превратилась уже в такую довольно мертвую картинку, хотя, конечно, все равно оставалась молитвенным образом. Но это уже было не то. И поэтому совершенно естественным было желание Петра, которого многие ругают, что он лишил Русь ее самобытности, «прорубить окно» в Европу. Страна не может жить в изоляции, она должна включаться в общий процесс развития.

На самом деле, этот процесс начался задолго до Петра. Появилась так называемая парсуна — попытка написать светский портрет, но иконописным языком, на доске, с ковчегом, с левкасом, по всем иконописным правилам. Вот это «Князь Скопин-Шуйский», вот такая парсуна. Но, конечно, это еще очень и очень наивно. А вот когда мы смотрим, например, на «Владимирскую Божию Матерь», то мы видим, что это чудо просто, что это — лик, изумительной красоты икона, византийская, прекрасная, суровая такая, скорбная. Это был еще XII век.

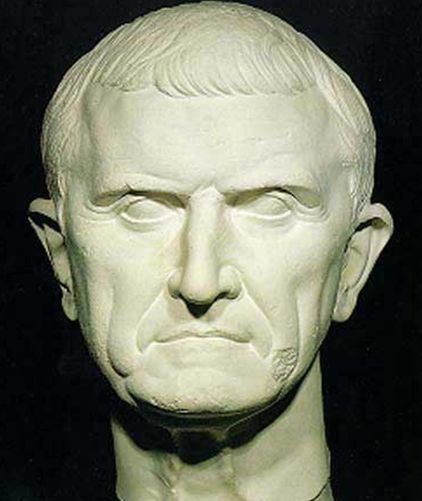

А вот античное лицо. Античность создала такой типовой образ, вы, наверное, видели в музеях, что все античные статуи имеют примерно одинаковые черты. Античные скульпторы умудрялись при этом вносить некоторое разнообразие. Был вот такой эталон красоты, но этот эталон мог немного меняться. Чуть-чуть более пухлые губы, чуть-чуть выше уголки губ, больше улыбки — и лицо становилось другим. Но, в общем, это типовой образ, античных скульпторов не интересовала индивидуальность.

А вот это римский портрет, прямая противоположность греческому. Здесь, наоборот, каждая индивидуальная черта обожествлялась, но это, разумеется, касалось императоров. Если император был чудовищно безобразен, все равно это был император, и это было свято, было очень важно изобразить его таким, какой он есть.

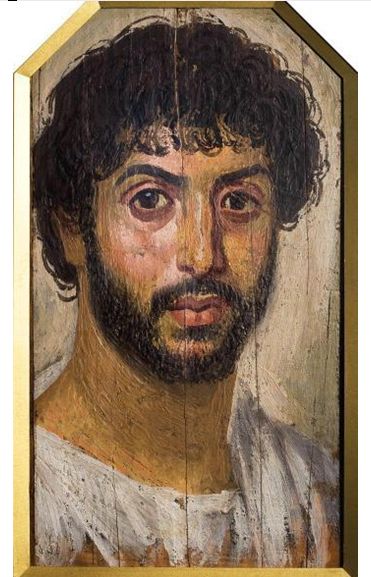

Вот это так называемый фаюмский портрет, погребальный, I век нашей эры. Эти портреты писались при жизни, каждый мог заказать такой портрет, и потом, когда человек умирал, его портрет клали на саркофаг, чтобы душа, которая отлучалась, чтобы пройти определенные испытания, могла вернуться и найти свое тело вот таким образом.

Они писались в очень интересной технике, так называемой энкаустике, восковыми красками. На медной пластинке, которая раскалялась на горевшем снизу огне, расплавлялся воск, в него добавлялся пигмент, и маленькими кисточками быстро-быстро надо было нанести изображение.

И когда вы видите эти портреты, то совершенно очевидно становится, что они очень похожи, просто чувствуется, что перед вами оригинал. Их объединяет только одно: они все очень печальны. Вот, посмотрите, какое уныние на лице у этого человека. И это понятно: ведь он из жизни смотрит в смерть, он позирует для себя мертвого, он думает об этом, и потому вот такое уныние на лице. В это же время, в I веке, уже появились написанные в той же самой технике, энкаустике, первые иконы. Они очень наивны, но в них те же лики с совершенно другим выражением лица, они радостные. Почему? Потому что они из смерти, какой является для каждого христианина эта земная жизнь, смотрят в жизнь вечную. Это так выразительно! Жалко, что у меня нет такого.

А это Спас Звенигородский, приписываемый Андрею Рублеву, и это, конечно, лик. Когда вы смотрите на него, вам не приходит в голову думать, как это написано, вы вообще забываете о художнике, об авторе, вы предстоите перед самим Богом, вам кажется, что это сам Христос смотрит на вас с этой, в общем, поврежденной доски.

Я помню, как в студенческие годы мы часто ходили в Третьяковку и обычно завершали наш пробег по галерее иконным залом и всегда у этого лика очень долго стояли. Однажды я начала с конца, то есть я зашла сначала к нему, как бы поздороваться, и потом я уже не могла смотреть больше ничего. Все остальное казалось просто мусором, совершенно ненужным. Но мы с вами сегодня это все рассмотрим. Потому что, на самом деле, наша задача увидеть, как формировалась русская нация.

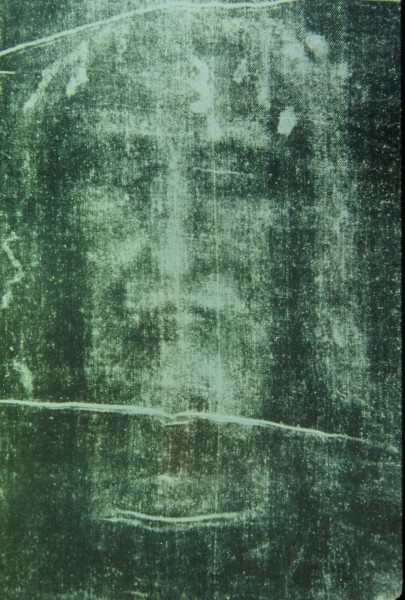

Сейчас перед нами тот лик, который запечатлен на Туринской плащанице. Подлинность этой плащаницы еще не доказана, но я абсолютно верю, что она подлинная. Прежде всего потому, что там изображение дано в виде негатива, то есть все, что должно быть светлым, — темное и наоборот. Есть версия, что это подделка XVII века, но в то время люди, которые могли бы подделать, если таковые были, понятия не имели, что такое негатив. Но я думаю, что на самом деле это не так.

Мы будем рассматривать, как становилась русская нация. По портретам хорошо видно, как это происходило. Значит, петровское время, начало XVIII века. Петр, конечно, был одержим манией поставить Россию в один ряд с европейскими государствами. Художников не было, были иконописцы, которые, конечно, портретов писать не умели. Нужно было найти новых художников и их обучить. Для этого Петр посылал за границу крепостных мастеров. И вот представьте себе: из нашей страны, где девять месяцев в году снег с дождем, люди, крепостные, с сознанием, что они — вещи, что их можно продать, поменять и так далее, одним словом —рабы, оказываются в прекрасной Италии, где всегда голубое небо, где всегда цветут цветы. И они там, как свободные люди, учатся величайшему из искусств. Они, видимо, действительно там со страстью учились, но потом нужно было возвращаться домой и опять попадать в крепостную зависимость. И это крепостное состояние длилось не более не менее, как до второй половины XIX века, когда в мире уже не было рабов, только у нас еще было рабство. Это трагедия нашей страны, я считаю.

Я помню одну телевизионную передачу из залов ленинградского Эрмитажа, еще тогда Ленинграда. Она называлась, кажется, «Лица». Там камера останавливалась на портретах разных эпох: Средневековья, Ренессанса и более близких к нам по времени. А потом камера скользила по лицам смотрящих, и возникал поразительный диалог. Иногда лица казались близкими, иногда бросался в глаза контраст, но все лица и зрителей, и изображенных были удивительно одухотворены и чем-то родственны. Казалось, все вглядываются друг в друга, ища каких-то ответов на тайные вопросы, спрашивая совета, отвечая, исповедуясь.

Исчезала временная пропасть, обнажалась духовная близость, таяли национальные различия, несходство костюмов, пейзажей. Язык живописи, рисунка оказывался полнее слов. Потом захотелось увидеть и различия, ну, различия не внешние, а внутренние. Еще интереснее было наблюдать, как меняются лица в зависимости от времени, от исторической эпохи, как меняется лицо народа, как он взрослеет и мужает. Его драмы, его радости — это так похоже на созревание отдельной личности.

И вот мы с вами как бы пройдем по залам Третьяковской галереи. XVIII век: молодая Россия вошла в историю, по словам Пушкина, под гром петровских салютов. Переход России от Средневековья к Новому времени задержался почти на триста лет и поэтому был очень болезнен. России пришлось за какие-нибудь пятьдесят лет пройти путь, который на Западе длился два–три столетия. Древнерусская культура в это время достигла высочайшего уровня, но от этого уровня уже мало что оставалось, и пришлось от этой культуры отказаться.

На Западе к этому времени сложились и сменились несколько стилевых направлений. И молодой русской культуре надо было догонять. Вы понимаете, что стили не складываются просто так. Вот были классицизм, барокко, ренессанс. Все стили зависят от множества причин — от исторического контекста, от экономического, от национального, от множества обстоятельств. Стиль не возникает просто по чьему-то желанию. Он абсолютно органичен, он должен развиться, как развивается цветок, как растет растение. И только тогда он созревает, только тогда он дает прекрасные плоды. И так, в общем, и было в западной культуре.

В русской культуре за пятьдесят лет, как я уже сказала, нужно было пройти то, что Запад прошел за триста лет. Поэтому стили возникали и наслаивались один на другой, они существовали одновременно, они не были прожиты страной, они просто были подражанием. И мне кажется, что некое несварение желудка у нашей страны было вызвано именно этим. И, возможно, революция тоже была результатом вот этого слишком интенсивного развития, безумной гонки, безумной спешки. Ни один стиль не был прожит нормально, и это тоже относится к трагедии нашей страны. Но самое интересное, что к концу XX века русское искусство, которое бежало изо всех сил, догоняло, оказалось впереди паровоза — оно вдруг оказалось впереди европейского авангарда. И авангардное искусство в России оказало влияние на европейское авангардное искусство. Не знаю, хорошо это или плохо. Это уже судить не нам, не наступило еще время оценок.

Но мы сейчас вернемся в XVIII век. Вот, это художник Алексей Петрович Антропов, портрет статс-дамы Апраксиной.

Ну, я не буду называть, их много, иначе мы просто потонем в этом. Но вы сейчас видите, что эти дамы, — это еще вчерашние боярышни, их лица такие почти деревенские, еще совсем недавно они сидели в своих комнатах, запертые на женской половине, застегнутые до ушей. И вот им пришлось надеть европейское платье, надеть на грудь орден, поскольку теперь они — фрейлины, и явить себя свету.

И вот эта неловкость, эта стыдливость, эта неуверенность — это все видно на их лицах. Сейчас вы увидите целую галерею таких лиц. Вот, они позируют, трудно сказать, что это личина, они, конечно, наивны до невозможности, даже до трогательности какой-то. Они как бы сами ошарашены своим поведением, своим необычайным видом. Это иностранец, генерал Фермор.

Вот это Екатерина II.

Все демонстрируют себя, все показывают себя вместе с аксессуарами, принадлежностями. Вот это автопортрет, это сам автор. Видите, лицо вполне такое печальное. Я думаю, он думает о своей несчастной доле. Петр I со всеми регалиями: горностаевая мантия, корона, скипетр, держава, — это, конечно, личина.

Не потому, что он хочет казаться, он таким и был, но он должен быть представлен не как частное лицо, а как император, поэтому он здесь во всей своей красе. Вот портрет неизвестной. Это Растрелли, итальянский архитектор. Это императрица Елизавета, она указывает на свои регалии, она в мантии, она императрица, и в этом не может быть ни малейшего сомнения.

Ну, вы понимаете, сказать, что это только личина, нельзя, потому что она, конечно, личина, но и по-другому ее нельзя изобразить, императрица все-таки. А вот то, что называется теперь иконой. Мы видим , что на самом деле это абсолютно западная, католическая картина. Если икона — это сам святой, то католическое изображение — это рассказ о библейском событии. И теперь такие, абсолютно нерусские изображения украшают наши храмы. Портрет молодого человека.

А вот это совершенно прелестная девочка — портрет Сары Фермор, дочери того вельможи, приехавшего из-за границы, потому что Петр приглашал очень много народу оттуда. Вот эта девочка: трогательная такая, чересчур длинные руки (ну, так живописец не очень умел, видимо, это делать, руки вообще очень трудно рисовать), кринолин, и такое милое детское личико венчает все это, и на заднем плане молодые деревца там где-то, которые вполне соответствуют ее облику.

Это вот тоже опять католическая фреска, такие теперь хлынули в русские церкви. Вот посмотрите на эту даму, это некая Яковлева. Это лицо простодушной деревенской жительницы, еще вчера она ею и была. А сейчас ее обрядили в это абсолютно чуждое ей и непривычное платье, и она не знает сама, гордиться ей этим или, наоборот, стыдиться. Это такие примитивные портреты, но чем-то они чисты и трогательны. Этот генерал так красуется, он демонстрирует себя, все позируют, но что делать. Девочка с птичкой — единственное существо, которое не позирует, потому что дети всегда естественны.

Я вам показала то, что у нас называется петровским портретом, то, что было в XVIII веке. Конец XVIII века и начало XIX ознаменованы появлением уже совершенно других художников, совершенно блистательных, европейского уровня, их портреты можно повесить в любом европейском музее, и они выдержат конкуренцию. Это Рокотов, Левицкий и Боровиковский.

О жизни Рокотова не известно ничего, возможно, он тоже был крепостным, возможно, потом получил вольную.

Он переписал всю Москву, и что интересно — он создал свой стиль, свой лик, его всегда узнаешь. И его женские портреты — это же другие женщины, это уже женщины, знающие французский язык, образованные. Это такая молодость. Если петровские портреты были самой юностью нации, то тут уже ее молодость, это уже европейские, образованные люди. Пока молодое дворянство, так сказать, стяжает себе земли и за воинские доблести их получает, их жены читают французские романы, ездят в Париж, у них совершенно другие лица.

Вот князь Дмитрий Голицын, типичный для Левицкого портрет: такие овальные лица с удлиненными глазами, он всех так писал.

Вот это Петр III. Ну, это вы знаете, конечно, угадывайте. Это императрица Екатерина II: она и прекрасная дама, она и императрица, особенная совершенно. Ну, это вот всякие дамы, не буду называть. Вот это типичное женское лицо, посмотрите, это уже не та боярышня, это уже вполне светская дама. Или вот, прелестное такое лицо, с удлиненными миндалевидными глазами, это Рокотов. Он писал портреты всей Москвы, все охотно ему позировали.

Это вторая половина восемнадцатого столетия, замечательный художник Левицкий, который создал целую серию портретов так называемых смолянок, то есть учениц Смольного института. Это девушки из обедневших дворянских семей, чьи отцы погибли в каких-то сражениях, и этим девушкам нужно было получить образование, чтобы служить гувернантками, учительницами и т.п., то есть зарабатывать себе на жизнь.

Их обучали совершенно блистательно, и они умели все, они не только были прекрасно образованы в научном плане, но они умели и стирать, и готовить, и шить. И при этом они очень радостно все это проживали.

Левицкий создал, очевидно, по заказу Екатерины, целую серию портретов этих девушек, в маскарадных костюмах, танцующих, музицирующих. Это такие прелестные дурнушки или, наоборот, некрасивые красавицы, полные веселья, радости жизни. Бенуа про них сказал, что в них есть некая неправда маскарада, но она же и придает им особую прелесть. Видите, уже такой свободный, распахнутый ворот, прическа, как бы развеянная ветром. Это другой стиль уже, это начинающийся романтизм. Романтизм и сентиментализм тоже одновременно существовали в России, тогда как им положено занимать совершенно разные времена.

Другой замечательный художник этого же времени — Боровиковский. У него другие женщины, тоже свободные, раскованные, вполне образованные. А вот посмотрите, это, между прочим, Екатерина II. Вспомните ее парадные портреты. А здесь она гуляет утром с собачкой, вполне в обычном светском обличии.

Где описана такая прогулка Екатерины II? Не помните? «Капитанская дочка». Помните, Маша Гринева встретила ее, гуляя в Царскосельском саду? Именно такой она и была, она вдохновила Пушкина. А это портрет Державина. Державин, как известно, был генерал-прокурором.

Вот, это какой-то татарский хан.

А это вот замечательный портрет Лопухиной.

Трогательный, прекрасный портрет, и поэт Полонский посвятил ему такие строки:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз

И той улыбки нет, что молча выражали

Страданье — тень любви и мысли — тень печали.

Но красоту ее Боровиковский спас.

Так, часть души ее от нас не улетела.

И будет этот взгляд и эта прелесть тела

К ней равнодушное потомство привлекать,

Уча его любить, страдать, прощать, молчать. . .

Если даже в портрете императрицы есть черты нового направления, как я уже сказала — это обыкновенная женщина в домашнем платье, то посмотрите на эту прелестную женщину, молодую, очень несчастливую в браке, грусть затаилась в ее глазах, и вот она смотрит на нас и нам необыкновенно близка. Это уже такая молодость нации, которая начинает осознавать себя именно как нацию. Итак, три великих имени — Рокотов, Левицкий, Боровиковский — оставили нам блистательное свидетельство о юности нации, о ее расцвете, о нравственной высоте, о крепости семейного очага, о дружбе, о стремлении к верности, к служению отечеству. Потому что дворянский класс был новым явлением. Это были не бояре знатные, это были новые люди, новые русские, но в отличие от наших современных «новых русских» это были люди, по заслугам получившие земли, звания, какие-то деньги, люди, заслужившие все это честным служением Отечеству.

Ну, и Боровиковский спас не одну только Лопухину, он нам в своих портретах явил светлые и противоречивые образы русской жизни. Одухотворенность этих лиц нельзя выдумать, ведь посмотрите, это лицо незаурядное. В них есть прообразы пушкинской Татьяны и, может быть, даже жен декабристов. Вот как писал Белинский об этом новом дворянском классе: «Какая смесь, какое разнообразие: дворянство, удивлявшее французский двор светской образованностью, и дворянство, выходившее с холопами на разбой!» Вспомните Дубровского. Молодость этого пробуждения, молодость новой русской цивилизации давала ей известные преимущества перед европейской, уже к этому времени усталой. Россия в конце XVIII века рождала «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». Сквозь подражание Западу пробилась ярчайшая самобытность, и подражательное стало оригинальным.

Первая треть XIX века — это новый этап, это ранняя зрелость. Победа в войне 1812 года, декабрьское восстание 1825 года — романтические иллюзии и одновременно протест против существующего порядка вещей, прежде всего против крепостничества. Роль искусства необычайно возросла, появляются такие понятия и такие слова, которых до того не было. Искусство раньше было все-таки таким высоким ремеслом, а теперь оно становится чем-то вроде пророческого дара, художник — почти пророк. Очень многие термины, не присущие до этого никогда искусству, ввел в обращение Пушкин — такие понятия, как артистизм, призвание. Теперь на художников смотрят, как на пророков. Художник не только имеет право на свободу творчества, но призван ставить и решать социальные и нравственные проблемы. Пушкин так пишет об этом:

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суетного света

Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира;

Душа вкушает хладный сон,

И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

Получается, что художник может быть ничтожным, вести греховную жизнь, быть каким угодно, пока не требует его к священной жертве Аполлон. И тогда он становится пророком. Это ново, это, в общем, разрушение христианских устоев. Понимаете? До сих пор всегда твоя нравственная высота свидетельствовала о твоем духовном уровне, и ни о каком ничтожном уровне никогда не было и речи. Теперь возникают художественные общества, издаются специальные журналы, появляются коллекционеры искусства, художника привлекает личность, овеянная ветрами романтизма.

Перед нами предстают лица одухотворенные, значительные, свободомыслящие. Таковы герои Ореста Кипренского.

Ему позировали Жуковский, Пушкин. Выражения лиц, задумчивость, свобода, позы небрежны, фоном часто служит грозовое небо. Вот это его автопортрет. Здесь чувствуется явное влияние Караваджо, Рембрандта, светотень такая. Причем лицо очень значительное, очень необычное, этакий прототип Дениса Давыдова. Очень большой, блестящий был рисовальщик, делал очень быстрые замечательные карандашные наброски.

Появляются деревенские дети, это новое все, этого раньше не было. Вот Шишков, цензор знаменитый. А вот это портрет Пушкина, на котором мы остановимся. Пушкин говорил: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Здесь Пушкин в позе такой байронической, он предстает романтиком, русским Байроном, об этом говорит клетчатый шотландский плед, который перекинут через его плечо. Взгляд устремлен куда-то вдаль, волосы взлохмачены каким-то романтическим ветром, фон неопределенный.

Кроме бронзовой статуэтки музы других аксессуаров нет, однако мы безошибочно, даже не зная черт этого нам хорошо знакомого лица, сказали бы, что здесь, конечно, изображен поэт. Та знаменитая Оленина, в которую Пушкин был влюблен. Неизвестная с косынкой. Это все его итальянские впечатления. Читающие газеты в Неаполе. Это актриса Семенова в роли Клеопатры.

Уже появляются такие персонажи, совсем не светские. Это Ростопчина — жена графа Ростопчина. Дама, женщина очень глубокая, писательница, которая была в Москве почти все время, пока горела Москва, захваченная Наполеоном.

Она оставила замечательные свидетельства об этом. Вы видите, это лицо незаурядного человека, женщины глубокой, умной, вдохновенной.

Сейчас мы посмотрим еще одного живописца, современника Кипренского, Тропинина. Поразительно, что этот человек был полжизни крепостным, а ведь уже XIX век. Это портрет его сына. Замечательный портрет.

Вообще художники, когда писали своих детей, конечно, вкладывали в них все самое лучшее. Тропинин создал жанровый портрет. Вот видите, это девушка-служанка, вот она выполняет свою работу — меняет цветы.

Это поэт Майков. Видно, что поэт, да? По расстегнутому, свободному вороту.

А вот это знаменитая кружевница.

Он создал это направление, как я уже сказала, — жанровый портрет. Это и портрет, и изображение определенного типа, вот мы видим, что это именно кружевница. Это некий крестьянин. Видите, лицо тоже вполне думающее. И у Тропинина тоже есть портрет Пушкина, и тоже очень хороший.

Композитор Алябьев, прекрасный портрет, по-моему.

А это автопортрет. Вот таким он был, и, глядя на него, никогда не придет в голову, что этот человек мучился своим крепостным состоянием.

Он тут вполне добродушный, но я думаю, что все-таки мучился. Потому что, конечно, он заслуживал чего-то гораздо лучшего.

Сейчас я вам покажу еще нескольких художников. Это уже зрелость нации, это уже, так сказать, ее взрослость. Вот художник Перов, это его автопортрет в юности, середина XIX века, когда вера и вообще церковь играют все меньшую и меньшую роль в обществе, вера уходит на задний план.

Конечно, XVIII век — век просвещения во Франции, а все русские дворяне жили наполовину, можно сказать, во Франции, читали французские романы, были в курсе всех событий, и, конечно, французская просвещенческая философия не осталась без их внимания.

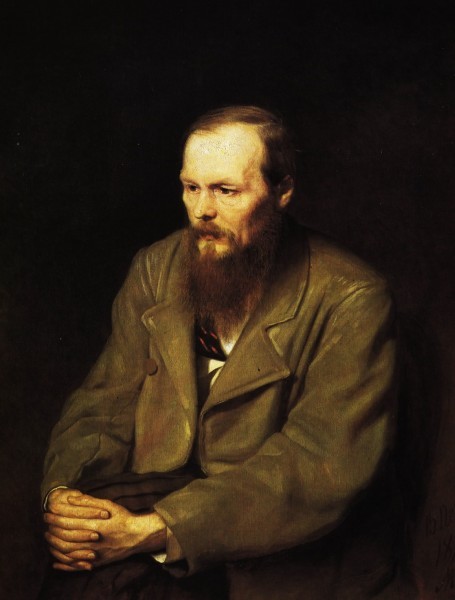

Даже сама Екатерина II переписывалась с Вольтером, как мы знаем. И все это разъедало, конечно, христианскую веру и делало ее чем-то второстепенным, чем-то неважным. Ну, может быть, не для всех, но жила она в основном благодаря святым. Но потребность в высоком всегда остается, она никуда не девается, эта вертикаль заложена в человеке, и вместо Бога и пророков теперь с ожиданием, с вопрошанием смотрят на писателей. Вот такого отношения к русским писателям, композиторам, вообще деятелям искусства, какое было в России, не было больше ни у кого. Нигде в мире так не благоговели перед литераторами, от них ждали ответов на вечные русские вопросы «как быть?» и «что делать?». Ну, они, как могли, вы знаете, отвечали. В каждой образованной семье вместо иконостаса висело изображение Сикстинской Мадонны, а по краям портреты Герцена и Достоевского или Шевченко и Толстого. Вот такой иконостас, это очень знаменательно, по-моему.

Вот такие портреты. Это уже крестьяне. Вот видите, целая галерея. Это историк, Погодин. Вот знаменитый портрет Достоевского, но, вы понимаете, этот портрет – целая биография.

Для русского человека это — пророк. Эти сжатые на коленях в бессильном отчаянии руки, это лицо, на котором запечатлены страдания и приговоренность к смерти, и каторга, — все есть на этом лице. И все, что он написал в своих романах, отражено в этом портрете. По-моему, гениальный портрет.

Вот это «Христос в Гефсиманском саду» Перова. Христианство становится в один ряд с общекультурными темами.

И Академия художеств, когда дает для своих дипломников темы на выбор, ставит в один ряд мифологические, исторические, библейские сюжеты, и это, мне кажется, говорит о многом. Вот автопортрет Перова, это он уже в зрелости. Прекрасное лицо, смотрит на нас с вопрошанием. Вот писатель Сергей Аксаков, славянофил.

XIX век — это русский Ренессанс. Вся русская культура полностью расцвела именно в XIX веке, в один век. Все композиторы, «Могучая кучка», все писатели, все лучшее, что есть, — это XIX век. Это уже вполне зрелая нация, которая осознает себя как нация. Философия, литература, музыка, живопись — это все в один век. Немного, но, тем не менее, и за это спасибо.

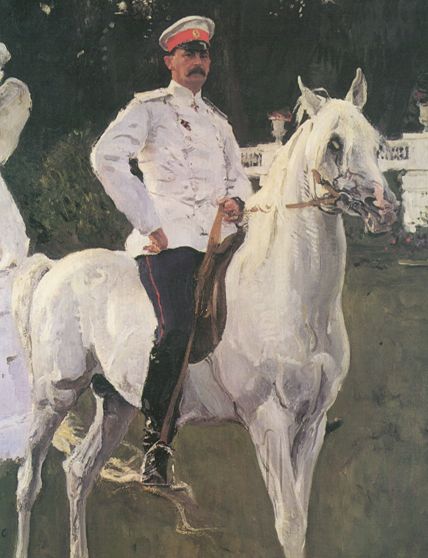

Валентин Серов — вторая половина XIX века, то есть даже конец XIX века. Это уже предчувствие революции, уже надвигается страшное. Серов отличался необыкновенным умом, это умный художник, что не так часто встречается. Он понимал, что не на кого опереться, все уже как бы трещит по швам. Его любимые персонажи — это артисты. Вот знаменитая «Девочка с персиками».

Бежала, бежала такая прелестная Верочка Мамонтова по этому дому, любимому всеми, на минуту остановилась, присела и сейчас побежит дальше, а за окном лето прекрасное, и, казалось бы, ничего не предвещает беды, но беда уже нависла, она уже случится скоро. И страшный каток революции пройдется по всем этим людям.

Вот художник Суриков, вот Коровин. Он любил писать именно таких людей. Это писатель Лесков. Вот, посмотрите, Александр III, это уже не назовешь парадным портретом, да? Это уже скорее ирония, сарказм, вероятно, он таким и был — тучный такой, и вместе с тем в этой мощи нет настоящей силы.

А вот это потрясающий портрет — это Николай II. Вспомните парадные портреты петровского времени и посмотрите на этот портрет. Это человек, обреченный на гибель. И портрет-то небольшой, может быть 70х70, серый фон, серый мундир, серые, оловянные, ничего не выражающие глаза, безвольно опущенные руки.

Это император, это еще он до того, как он отрекся. Рассчитывать, конечно, нации не на кого. Боткин, погибший вместе с царской семьей. Вот замечательный детский портрет — это Мика Морозов, будущий шекспировед Морозов.

Это князь Юсупов, тот, который участвовал в убийстве Распутина.

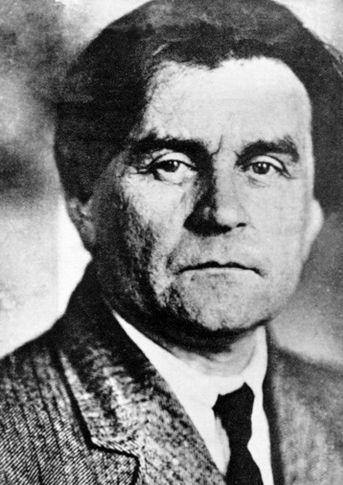

Горький.

Ермолова. Ермолову он написал гениально, он написал ее как бы с двух точек зрения. Лицо ее написано так, как будто увидено снизу, а торс и платье — как будто увиденные сверху, она огромная, она просто как колонна высится.

Вот Шаляпин, это рисунок углем, он не кончил его. Но это две колонны такие. Может быть, Серову казалось, что эти люди что-то смогут спасти, вот именно артисты, художники. Это Стасов, достаточно иронический. Стасов был таким крутым революционером, все время призывал художников к деятельности, именно разрушительной деятельности.

Вот Крамской, художник. Он был основателем Союза передвижников, когда художники взбунтовались, отказались писать картины на всякие мифологические темы, которые им диктовала Академия, и захотели писать только народные сцены. Причем эти народные сцены на самом деле были евангельскими сценами, это были рассказы о малых сих, чего тоже еще никогда не было на русском горизонте. Вот автопортрет. Вы видите лицо разночинца. Вообще на авансцену выходит новое сословие —дети священников, которые получили первоначально образование в семинариях, но, тем не менее, от церкви ушли как можно дальше, и ушли не куда-нибудь, а в проекты всевозможных революционных действий. Это им, в общем, многим обязаны революционеры. Это вот портрет незнакомки.

Это портрет художника Федора Васильева, замечательного живописца.

Вот такую ситуацию мы видим в XIX веке. Причем революцию призывали все, все хотели перемен неизвестно почему. Вот Врубель написал гениальный портрет, это портрет-эпитафия, это памятник. Он так написан, что кажется, что это покойник, что это уже человек, которого нет.

Врубель каким-то своим гениальным чутьем почувствовал, что этому классу, этому сословию приходит конец, его герой сидит с каким-то ужасным лицом, он смотрит на нас с какой-то невероятной тоской, прямо-таки ужасом. Рубеж XIX и XX веков — это перелом во всех сферах российской жизни. Художники начала XX века осознают, что мир лишился гармонии и красоты.

Многие начинают видеть в искусстве миссию воспитания эстетического чувства, вот так Серов видел. Он считал, что актеры, артисты могут помочь, у него много еще портретов всяких актеров. Хороший, замечательный художник Борисов-Мусатов, его картины портретами не назовешь, но вместе с тем это какие-то воспоминания об ушедшей эпохе, это женщины забытые кем-то, в забытых, заброшенных имениях, это почти тени, это почти уже не люди.

Они как сомнамбулы населяют какие-то прекрасные имения, они полны каких-то печальных дум, или они полуспят, дремлют. И сам он тоже полон глубокой печали. Вот такие странные предчувствия волновали художников в конце XIX века.

Они как сомнамбулы населяют какие-то прекрасные имения, они полны каких-то печальных дум, или они полуспят, дремлют. И сам он тоже полон глубокой печали. Вот такие странные предчувствия волновали художников в конце XIX века.

Художники начала XX века предчувствуют революционные катаклизмы, часть из них, так называемый авангард, приветствует эти катаклизмы, другие уходят в чистое искусство, не считая себя более пророками и трибунами, творя в башнях из слоновой кости. Позитивная программа большинства авангардистов не была нацелена на социальные переустройство. Целью их творчества было проникновение в глубины мира или в тайны природы.

Русское искусство первой трети XX века прошло огромный путь, разные направления наслоились друг на друга. Если в древности стили не менялись тысячелетиями, потом столетиями, в XIX веке — десятилетиями, то теперь каждый художник — это новый стиль, каждый художник придумывает что-то, чего еще не было до него. И поэтому это и есть авангард, авангард — это нечто новое.

А самым ярким художником по нашей теме будет Малевич. Малевич говорил, что у человека вообще нет лица, лицо есть только у Бога. И что являет нам Малевич? Малевич сам начинал как импрессионист, неплохой, но все равно второго ряда, и он понимал, что быть первым ему не суждено.

А он был безумно честолюбив, и он начал придумывать и придумал себе новое направление, так называемый супрематизм, это особая форма абстрактного искусства. Такой геометрический абстракционизм.

Ну, вы видите, сказать, что это некое лицо, нельзя, это совершенно условное лицо, но это все-таки еще лицо. А вот здесь уже нет лиц вообще, здесь перед нами нет ничего кроме таких каких-то болванок человеческих.

Вот это то, к чему пришло русское искусство, наше с вами искусство. Понимаете? Мы начали с чего? Мы начали с цитаты Льюиса: «Пока мы лиц не обрели». Перед нами прошла галерея замечательных человеческих лиц, которые становились все одухотвореннее и одухотвореннее, и кончили мы вот чем — полным отсутствием лиц. И это страшное напоминание нам о том, что что-то неладное творится в Датском королевстве, что-то неблагополучное происходит в нашей стране. Сейчас вообще нет искусства, изобразительное искусство отсутствует. Есть отдельные художники, которые сейчас осмеливаются заниматься живописью.

Но вернемся к Малевичу. Его фигуры тяготеют к геометрическим формам, он утверждал, что у человека вообще нет лица, лицо есть только у Бога, портреты представляют собой наборы разных форм, составленных из отдельных фрагментов, Малевич отвергал внешнюю оболочку реальных вещей. Он считал, что он ищет новый космический язык, которым можно сформулировать законы переустройства Вселенной. Вот на что замахнулся теперь художник! Сам он писал об этом так: «Новая моя живопись не принадлежит земле исключительно. Земля брошена, как дом, изъеденный шашлями…. В человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение отрыва от шара Земли».

Поиски лица привели художников к зашифровке, к символу, к знаку. Если таков итог, то по каким путям пойдет дальше живопись вообще и портретный жанр в частности? Сейчас говорить об этом невозможно, ясно одно — искусства для искусства нет, оно должно быть религиозно вдохновляемым, человек должен обрести лицо, чтобы говорить с Богом, но путь этот многотруден и чреват падениями. Важно иметь в себе силы после каждого падения и отступления в формальное формотворчество встать и идти дальше. Как говорил владыка Антоний, мы, христиане, идем не от победы к победе, мы идем от поражения к поражению, но важно после каждого поражения иметь силы встать и идти дальше.

Вот и завершился наш поход по Третьяковской галерее. Конечно, о многом рассказать не удалось. Но каковыми окажутся наши лица в творчестве художников XXI века? Обретем ли мы, наконец, лица, чтобы встретиться с Богом лицом к лицу? Хочется верить.

- Лекция Лилии Ратнер: «Богоискательство в русской живописи XIX века»

- О лекторе

- И еще о лекторе

- Программа «Лектория Правмира» на весенне-летний сезон

Участвуйте в Лектории «Правмира» и следите за событиями в нем на нашем сайте, а также на страничках в Фейсбуке и Вконтакте.

Фото: Ефим Эрихман

Видео: Виктор Аромштам