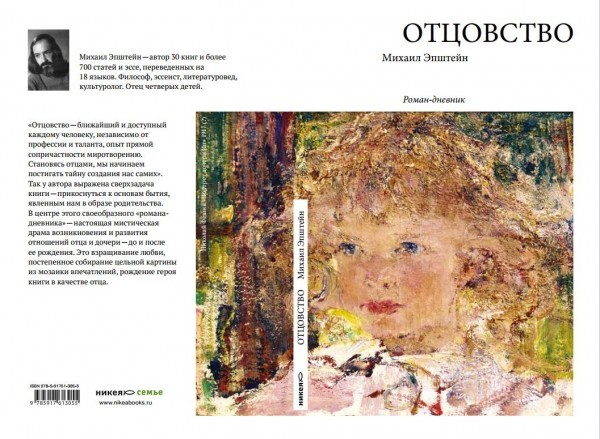

Михаил Эпштейн — автор 30 книг, более 700 статей и эссе, переведенных на 18 языков. Философ, эссеист, литературовед, культуролог, отец 4 детей.

«Мне вдруг почудилось, что она прошла уже опыт добра и зла, способна быть искушенной и искушать; что она еще только будет младенцем – через несколько месяцев или лет, а сейчас она старше нас на тысячу лет, и мы как-то теряемся перед ней, люди с одной жизнью, возомнившие себя родителями, творцами».

— У Вас про отца и ребенка написана почти поэма. А ведь вся художественная литература в основном — про мужчину и женщину. Тема отцовства не так важна для человечества, как влюбленность?

— Сейчас, видимо, настало время для осмысления родительских чувств. С развитием технических способов оплодотворения и вообще с развитием техносферы биологическое все больше становится индивидуальным выбором, даже духовным решением. В том числе индивидуальное отношение к ребенку. Еще недавно это было на уровне чисто родовых отношений. В “Войне и мире”, например, родители любят Наташу Ростову, но эти чувства настолько естественны, что не входят в фокус художественного повествования? В отличие от гораздо более индивидуальных любовных историй: Наташа – и Андрей, Анатоль, Пьер… Именно половая любовь задает движение сюжету.

Но ведь и тема влюбленности, как индивидуального чувства, возникла в литературе сравнительно недавно — у Данте, у Петрарки. А до этого – хотя люди, естественно, влюблялись, — любовь не выделялась в качестве литературной темы. До Ренессанса влюбленность еще не вошла в сферу самосознания личности. Да, были повести о любви — “Дафнис и Хлоя”, “Тристан и Изольда”, но это была безличная половая стихия или магия, ворожба. А посвящать свою внутреннюю жизнь любимому существу — до Данте в литературе этого не было.

Кстати, и природа как тема в литературе возникла только в 18 веке, с началом активной урбанизации, когда природа уже перестала быть всеобъемлющей средой и стала восприниматься как нечто отдельное, особое, к чему стремится человеческая душа.

То же самое, возможно, ждет родительские чувства.

— У Вас есть слова, что родительство – это искусство примирения с собой. Это как?

— Человек очень многого не любит в себе, и никто лучше него самого не знает, насколько он противен… А когда он видит ребенка и узнает в нем свои черты, он начинает как-то примиряться с собой. Ты оправдан, если родил вот это чудесное существо. Предположим, что не слишком добродетельный человек Пушкин создал шедевр. И он чувствует себя благодаря этому свыше прощенным и оправданным. Младенец – еще больший шедевр, чем любая поэма, а создание его доступно практически каждому.

— Вы книгу писали позже или одновременно с описываемыми событиями?

— Она написана синхронно с жизнью, это дневник. Я вел дневник до 25 лет, потом прекратил, потом снова стал вести во время Олиного младенчества — где-то с февраля 1979-го и до сентября 80-го.

— Эта книга как-то повлияла на ваши отношения с дочерью? Ведь многие люди не чувствуют близких отношений с отцами. А тут – вот, живое свидетельство любви, можно не сомневаться…

— Я боюсь ставить вопрос об обратной связи… Моя мама написала по моей просьбе незадолго до смерти какие-то заметки – о себе, о жизни, в том числе немножко обо мне. И я читаю их – но там не тот я, каким воспринимал себя изнутри… Нет, конечно, мне приятно, я вижу свое значение в ее жизни. Но я не думаю, что это как-то усиливает или ослабляет мою любовь к маме. Тут есть опасность – я очень старался ее избежать, – как-то опредметить своего ребенка, это существо, которое молчит, всецело от тебя зависит, и физически, и психически, а тут еще ты о нем пишешь…

Да, Оля, конечно, читала эту книгу. Но мы с ней ее не обсуждали.

— Можете в двух словах рассказать, чем Оля сейчас занимается?

— Она закончила университет, стала врачом. Сейчас живет и работает в Америке.

— А с другими детьми не было желания написать что-то подобное?

— Я делал какие-то записи о первом сыне, то есть о втором ребенке, но такого систематического дневника уже не было – чувствовалось, что это тема как бы исчерпана…

«Молитва, если отнестись к ней всерьез, – это нечто ужасное, то последнее, чему предшествует даже физическое самопожертвование. Молитва тоже есть принесение в жертву, только не тела, а души: вот, Господи, она Твоя! Отныне уже не я, а Ты ей хозяин… И видимо, сильна в нас память о той смертной муке, через которую дается истинная мольба (только сама мольба, а еще не милость), если тяжело на нее отважиться. Опасное в этом чудится – возможность кровавой расплаты. Ведь молиться – значит так открываться и предстоять Господу, как после смерти предстоит душа, вышедшая изо всех земных укрытий. Готов ли ты умереть? – вот тайный вопрос, который мы слышим в душе, когда хотим расположить ее к молитве».

— Для вас первые месяцы жизни ребенка кажутся самыми особенными?

— Да, и возраст особенный, но главное – само появление нового, небывалого существа. К чуду привыкаешь, когда оно уже с тобой, когда оно долго, а когда его видишь впервые – пронзительно переживаешь его чудесность.

Хотя в тех сценах, которые предшествуют Олиному рождению, все-таки господствует страх. Как она родится, родится ли, не случится ли что-то с ее мамой? И, конечно, огромные ожидания, потому что это чудо встречи с собой в каком-то другом измерении. Если человек верующий, он предполагает, что это с ним случится в другой жизни – чудо столкновения с самим собой в каком-то ином облике. А тут тебе это наглядно дано еще в этой жизни. Это как бы ты, но и не вполне ты. Кем ты окажешься, что будешь из себя представлять, как ты будешь относиться к самому себе в этом облике, – это высшая тайна, и естественно, душа к этой загадке прикована.

— Именно к этому относятся Ваши слова о молитве как о готовности умереть?

— Это говорится о чрезвычайной молитве, о моменте, когда Оля рождалась. Не всякие высшие смыслы, которые тебе открываются во время величайшего душевного напряжения, должны сохранять свою чрезвычайность на протяжении всей жизни. Достоевский вспоминал, что во время смертной казни, когда он ждал, что вот-вот его голова отлетит, – вот эти несколько секунд он с такой необычайной остротой переживал насыщенность бытия, что ему казалось, что если ему будет даровано еще несколько лет, он наполнит их чем-то невероятным. И в самом деле, сколько он всего создал, памятуя о тех мгновениях!

Но не только смерть, но и дарование жизни, рождение ребенка – высшая точка в развитии души, переступание порога. Молитва – это как бы словесная жертва. Ты приносишь себя в жертву. А мы об этом часто забываем…

Хотя, конечно, далеко не в каждой молитве мы предлагаем свою жизнь за что-то. Большей частью это такие своекорыстные, эгоистические прошения — чтобы мы что-то приобрели, выздоровели или не заболели… Но я пытаюсь воскресить этот изначальный смысл молитвы, который мне открылся в момент рождения Оли. Когда мы становимся на колени во время молитвы, когда мы преклоняем голову – в чем смысл этого? В том, что мы готовы принести себя в жертву – вот, отрубай мою голову, мы бессильны, мы ничего не можем, только с Твоей помощью, и да будет воля не моя, но Твоя. Если я что-то могу с этим поделать – я уже не молюсь, я уже справляюсь своими силами. Молитва – это когда мы предоставляем Господу возможность быть полным хозяином в нашей жизни.

— Книга заканчивается словами: «Чем больше любовь, тем больше вина, чем больше вина, тем больше любовь». О какой вине вы говорите?

— Чувство вины в том, что ты родил ребенка в мир, где ему предстоит трудная судьба, которая уготована всем. В частности, судьба быть не единственным, поскольку уже второй ребенок скоро родится. И вот это чувство, что ты, своего ребенка родив, подарив его себе, а ему себя как отца, в то же время обрек его на сиротство – в широком смысле… Все люди одиноки, все люди несут на себе печать этого сиротства… Чувство вины, что ты не можешь в дальнейшем отдавать ребенку всего себя, все то, что ему необходимо. Этому всегда мешают работа, дела, какие-то отношения.

«Удивительно, что такие метафизические вещи, как вина, тоже могут прорезываться в определенный день, как зубы…В первый раз она вздрогнула, как будто повинуясь чему-то внутреннему… То была не физическая дрожь – чувство греха запало в мое дитя. Зернышко первого трепета, которому предстоит разрастись в бурно трепещущее древо познания добра и зла… Я впервые понял, как можно любить за грехи и почему Бог любит грешных, тех, которые не отказываются понимать и вздрагивают, – всю эту тварь дрожащую, то есть стыдящуюся преступлений своих, неупорствующую, нескрытную… Оттого дрожащие ближе к Господу, чем твердые и надменные…»

— Вы пишете, что, с одной стороны, отец – это ближайшее подобие Небесного Отца, то есть он не может попустительствовать, он должен быть в какой-то момент строгим. Но где грань, где критерии этой строгости?

— На эту тему вся глава “Вина”. Сначала — о том, как дочь впервые пережила чувство вины. А вторая половина главы — о том, как отец переживает свою вину перед дочерью, что-то демоническое в нем пробуждается в ответ на ее мелкие «грехи». Это о проблеме власти твоей над ребенком, о проблеме его зависимости от тебя.

А критерий в общем-то простой – терпение, терпение, терпение… Ребенок кричит, ребенок не засыпает – у нее, кстати, были трудности со сном, — и нужно терпеть. Мне до этого было непонятно – зачем терпение? Я его считал последней добродетелью, знаком пассивности, ничегонеделанья… А потом понял. Терпением человек приобретает силу, бесстрашие, непоколебимость. Все добродетели с терпением согласуются и в нем коренятся, все пороки подавляются терпением. И еще труднейшая задача — избегать фарисейства. Собственно, ведь Христос в Евангелии борется не с атеистами, но с самыми добродетельными, праведными, законопослушными израильскими фарисеями. Уверенными в себе, любящими себя. А Бог любит “вздрагивающих”.

«Мы полагали, в соответствии с давно устоявшимся руссоистским взглядом, что дитя, только вышедшее из недр природы, должно любить всякие луга, поля и долы, ласкаться с ветерком, улыбаться небу и т. д. Получилось же наоборот – притягивает ее все закрытое, укромное, чего в природе она не находит, зато цивилизация предоставляет сполна: от самого плотного окружения, вроде пеленки, коляски, кроватки, – до более вместительных недр комнаты, дома, города, которые она делит с другими людьми. В том-то и суть, что такого залегания бочком в теплой ложбинке, как прежде, природа поспевшему плоду уже не дает, выталкивая его на холодную и колючую поверхность. И только цивилизация, склоняясь над новорожденным, принимает его под материнскую опеку – из объятий в объятия. Из уютной тесноты чрева – в тесноту колыбели, дома и города».

— Удивительно, Вы о цивилизации говорите, что это хорошо. Обычно все ее ругают…

— Ругают люди, которые никогда не откажутся от своих домов, машин, телефонов, не согласятся вернуться в пещеру, к первобытным условиям жизни. Да, я хорошо отношусь к цивилизации. Цивилизация – как материнство, она создает покровы, без которых мы чувствовали бы себя голыми, слабыми, беззащитными в своем одиночестве перед огромным равнодушным космосом. В этом, грубо говоря, и состоит прогресс человечества — создать искусственное «чрево», добавить новые защитные слои.

— Но ведь технический прогресс что-то и отнимает у человека?

— Я хорошо отношусь к техническому прогрессу. И не только потому, что он создает материальный уют и свободу самореализации человека. Мне кажется, что чем больше человек обнаруживает свое могущество над природой, тем больше он расположен признать наш мир сотворенным Творцом. Вопреки вульгарной атеистической трактовке, что, дескать, чем могущественнее человек, тем меньше его вера в Творца, я связываю развитие технологий и развитие религиозного чувства. В моей книге “Религия после атеизма: новые возможности теологии» (АСТ-пресс, 2013) много говорится про связь религии и науки, в частности, про технотеизм. Современному человеку гораздо легче объяснить бессмертие души, чем какому-нибудь древнему дровосеку или хлебопашцу. Есть компьютер, есть диск, ты стираешь информацию с одного диска и выбрасываешь его, а информация остается.

Материя умирает, а то, что на ней записано, остается. Мы живем в эпоху палеоноя, когда только появляется первое поколение мыслящих машин, еще очень примитивных. И я думаю, что с техническим прогрессом вера будет не гаснуть, а наоборот, укрепляться.

Беседовала Марина Нефедова

Фото Михаила Эпштейна: Владимир Ходаков

Презентация книги «Отцовство» состоится 23 апреля в 19.00 в культурном центре «Покровские ворота» по адресу Москва, ул. Покровка, д. 27, стр.1.