«Не плачьте, девочки мои, что лето кончилось. Не уходите со двора, нет счастья в этом»…

У каждого, кто хоть однажды серьёзно прикасался к творчеству Булата Окуджавы, он остаётся «своим»: очень личным, неповторимым и близким. Среди могильных плит на 12-м километре Сибирского тракта под Екатеринбургом в череде прочих имён можно найти имя Шалва Окуджавы, расстрелянного в Нижнем Тагиле. О нём, равно как и прошедшей долгие годы лагерей и ссылок матери, Окуджава написал потом немало стихов. Не меньше он писал и о войне, которую узнал совсем молодым. И всё же при всех постигших его невзгодах остался настоящим проповедником доброты.

Всё самое простое удивительно преображалось в его песнях: воздушный шарик становился символом человеческой жизни, фотография семейства на фоне Пушкина казалась чуть ли не сакральным воплощением лучшего, что может дать семья, одинокий троллейбус дарил надежду уставшему путнику. Он писал о грустных солдатах, ненавидящих войну, о влюблённых гусарах и не менее влюблённых «московских муравьях», а в повести «Будь здоров, школяр» вводил трогательные сцены о потерянной в боях ложке. Он не призывал, а скорее просил, умолял, убеждал взяться за руки, распахнуть дверь перед лицом чужого страдания и услышать, «как много, представьте себе, доброты, в молчаньи». А ещё он собирал колокольчики, которыми до сих пор увешан его дом-музей в Переделкино…

Моё воцерковление нельзя назвать счастливым. Придя к вере в уже сознательном, хоть и юношеском возрасте, я умудрилась попасть в довольно маргинальную среду, все силы направлявшую на борьбу с одним из социальных зол. Зло-то, пожалуй, было во многом реальным, но борьба, ставшая одной из главных целей этой группы, не могла не сказаться на её участниках. Их агрессивность и определённая нечестность на моих глазах отвращала от Церкви многих людей. С тех пор мне всегда хотелось найти какие-то самые нужные слова для тех, кто, придя в наши храмы, не нашёл там не то, что любви, а даже элементарной доброты, и отправился искать её «на сторону далече».

Но этих самых нужных слов почему-то не находилось, то есть находились, но всё какие-то не те. Я могла привести кучу примеров, что «недобрые» группы в нашей Церкви встречаются всё же намного реже, чем сильные и здоровые общины. Могла детально рассказать, каким искушениям могут подвергаться люди в Церкви, как тонко и незаметно происходит подмена веры очередной идеологией, что такое «воцерковление греха», и как лукаво и незаметно для себя самих люди начинают оправдывать святынями собственные страсти. Всё это идеально вписывалось в христианскую догматику и святоотеческое представление о природе человека, но только утешения обиженным и духовно искалеченным людям не прибавляло.

И тогда я подумала, что не искушённый в догматике или аскетике Булат Окуджава (крестившийся с именем Иоанн лишь под самый конец жизни) нашёл бы эти самые слова лучше любого богослова. Ему не понадобились бы для этого примеры строгих монастырей и духоносных старцев, которые встречаются в жизни далеко не всем. Окуджава с его удивительной способностью смешивать «огонь сосны с огнём души» даже к арбатским подворотням относился с таким трогательным благоговением, как будто это были храмовые притворы, и что самое удивительно – он обладал даром передачи этого благоговения другим.

Он, наверное, мог бы подметить в самой простой и рутинной жизни прихода проявления доброты, сквозь которые самым неприметным образом просвечивает святость. Он мог заметить, как терпеливо в окружении четырёх маленьких детей на пороге похожей на школьный класс каморки стоит молодая матушка. Её батюшка проводит огласительные беседы: рассказывает людям о пока неведомом им Христе, не получая ни с кого из них ни копейки. В классе холодно, и люди кутаются в осенние плащи. Их странно видеть: взрослых людей за школьными партами. Дети стоят у дверей и нетерпеливо дёргают свою небогато одетую маму за подол, но не шумят. Они понимают: надо ждать. Надо терпеть, даже если видишь папу очень редко. Матушке тяжело справляться с детьми практически в одиночку. Молодому священнику с кучей послушаний не просто вырваться с прихода. По требам ездить тоже некогда. Денег мало, и уж тем более на большую семью. Но он проповедует о Христе, старательно, ещё не успев превратить проповедь в привычку и потому вкладывая душу в слова. И она тоже проповедует своим терпеливым ожиданием, уставшая, но смиренная, на пороге холодного класса. И Окуджава, даже к обычной женщине готовый обратиться «ваше величество» в этой многодетной маме разглядел бы, наверное, Сикстинскую Мадонну…

Это удивительный эксперимент: смотреть на мир «по-окуджавски» – как на почти невидимую проповедь любви. Любовь, проявляющуюся в самых страшных страданиях, в самых безнадёжных случаях. Это именно она, любовь движет рукой русского ребёнка, который рисует открытку своему незнакомому пока другу в Косово – как и теми, кто организует выставки подобных рисунков в «горячих точках». Люди едут на край света, чтобы другой ребёнок из сербского анклава, живущий за колючей проволокой в постоянном страхе этнических зачисток, получил это послание и стал чуть счастливее. И подлинный масштаб такого счастья не в силах измерить, наверное, никто.

Для Окуджавы, который в течение всей жизни формально не был христианином, почему-то было очевидным осознание, что слезинка раскаяния может быть ценнее всех даров мира, а капля человечности способна в каком-то другом, не привычном нам измерении оказаться сильнее всего зла, существующего во вселенной. И в нашей многострадальной Церкви через все внешние слои нестроений он тоже заметил бы, наверное, неявную, но пульсирующую и живую любовь, прорастающую вопреки всей человеческой злобе.

Он мог бы рассказать, что ни одно усилие не остаётся даром, ни одно искреннее движение сердца не пройдёт незамеченным, ни одно страдание не бывает впустую. И, наверное, если бы Герда, а не Кай, составляла бы слово из льдинок, она составила бы не «вечность», а «верность». Верность в горе и в радости, вера там, где, кажется, нет уже надежды, благодарность там, где надежда появляется – и доверие там, где она снова рушится. Свет, не объятый тьмой – это не только мир окуджавских песен, но и сердцевина жизни нашей Церкви. Та самая, из-за которой не стоит уходить из-за церковной ограды. Та, которая увенчивается особой наградой – счастливым умением жить вопреки.

Редкий дар – сохранить во взрослом состоянии умение искренне радоваться и искренне удивляться, позволял Булату Шалвовичу выхватывать из общей картины самые обычные детали и видеть в них необычный смысл. И в то же время он пренебрегал деталями там, где другие, напротив, придавали им самое большое значение. Его «Батальное полотно» размыто, как рисунок ребёнка: «Где-то под ногами и над головами лишь земля и небо». А зарытая в землю виноградная косточка и вовсе перекрывает собой все баталии в истории человечества. Видение мира через смысловую парадигму – это заявка на то, чтобы начать говорить о Вечности. Говорить просто, понятно, и с любовью.

И вот в таких песнях-проповедях и заложены, наверное, те слова, которых не хватает людям, не нашедшем на своём пути любви. Я смотрю на тех, кто уходит сегодня из нашей Церкви, и порой по нашей вине, и мне хочется сказать им лишь одну простую фразу (а у Окуджавы и не было сложных фраз) из песни: «Не плачьте, девочки мои, что лето кончилось. Не уходите со двора, нет счастья в этом»…

P.S.

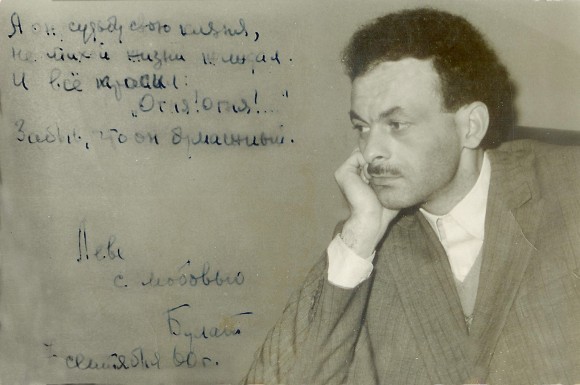

Булату Окуджаве

Как мудрость удивительно проста!

Порой для счастья так немного надо –

Лишь никому не дать бы растоптать

Тот чудный рай, что создал из Арбата,

Чтобы потом с собой навек забрать

Тот странный мир, великий и убогий –

То светлое наследие добра,

Что ты вложил в простые эти строки;

Чтоб мы могли поверить в этот мир,

И об одном просить: Великий Боже!

Всю Вечность простоять бы у перил,

И ничего уже не нужно больше!

Чтоб только помнить мудрость этих строк,

Чтоб слышать запах мартовского снега.

Ты показал нам, что такое Бог,

Наивно веря в святость человека.

Люби их всех, пока хватает сил,

И будь суров, и справедлив, и нежен,

Прощенье за эпоху попроси –

Она тебе потом ответит тем же.

И закури, задумчиво взглянув

На наше легкомыслие смешное,

И расскажи про боль и про войну,

Про первый страх последнего героя.

И про надежду, что всегда жива,

И про ребят, взрослеющих до срока,

Про музыку, что спрятана в слова,

И про себя: негромко и немного.

Вселенских тайн разгадка так проста,

И пусть ответ кому-то неугоден,

Твоей последней проповедью стал

Лишь пыльный мир Арбатских подворотен.

Ксения Кириллова, 2005 год