«Мы здесь, потому что Бог нас сюда поставил»

— Сегодня часто приходится слышать призыв «любите свою историю». Историю вообще можно любить?

— Ответ «нет». Историю можно ощущать как часть собственного прошлого, в ней есть замечательные, радующие моменты, но в целом она всегда ужасна и трагична.

Кроме того, история не делится на свою и чужую. Каждый человек и каждая группа людей выбирает, что в истории принадлежит нам, а что относится к другой социальной группе, другому народу. Это сложный процесс ретроспективного конструирования, когда каждый человек сам рассказывает историю своей страны, своей жизни. И она может очень сильно отличаться от той реальной жизни, которую он прожил. Точно так же и группы людей, государства, страны, народы задним числом бесконечно переделывают и переписывают свою историю.

— То есть можно жить в истории, но невозможно ее любить, это нонсенс?

— Ею можно интересоваться. Вот я, например, интересовался историей всю жизнь и посвятил себя ее изучению. Что-то в ней может становиться предметом восхищения, а что-то неминуемо должно становиться предметом ужаса, отвращения, страха, боли. И без всей этой гаммы любое человеческое отношение к прошлому заведомо неполноценно.

— Сегодняшняя политика государства воспринимается как продолжение истории. Предполагается, что, если ты любишь историю, ты должен любить и текущую политику. Где грань между ними?

— Большому количеству официозных дискурсов присуще желание представить себя как неотъемлемую и важнейшую часть истории. Коммунистические лидеры считали, что они осуществляют общеисторический проект, хотя в какие-то моменты они видели себя деятелями более узкой, национальной истории. Это стандартный, манипулятивный ход любой власти, который известен примерно с египетских фараонов. Логика такая: мы здесь стоим, потому что Бог (боги) нас сюда поставили.

Обычно в больших идеологических проектах, которые власти пытаются предложить населению, большое место занимает будущее. Но в некоторых на первом месте прошлое.

Настоящее возникает как бесконечное логическое продолжение прошлого, а будущее отрезано. Сегодня это нам привычно, но это далеко не первый случай в истории.

— Когда еще такое бывало?

— Характерной моделью было царствование Николая I, но в гораздо меньших объемах, с меньшей интенсивностью это было на памяти старшего из ныне живущих поколений. В 1970-е годы, позже официально названные «эпохой застоя», плавно начинался отказ от коммунизма. В него перестали верить, его перестали ждать, а дальше было прямо сформулировано, что мы не строим коммунизм, а совершенствуем развитый социализм (как тогда говорили, «развитóй»). Бесконечно улучшаем то прекрасное, что у нас есть.

Занятно, что у власти была все та же Коммунистическая партия, но уже ясно было, что речь не о коммунизме, а о воскрешении прошлого, каких-то золотых исторических дат. В 70-е годы начинается культ Великой Отечественной войны, который заменяет собой культ революции. Война — часть опыта тогда живущего поколения, но главное, она больше соответствует новому идеологическому повороту.

Ментальность, колея и культурный код

— Можно ли сказать, что есть схема развития, в русле которой все движется? Так называемая русская матрица.

— Я не сторонник разговора про матрицы. Это логика самосбывающегося прогноза. У нас есть еще такое страшное слово «ментальность», когда истории и культуре приписываются генетические качества. Все это ужасные слова: «матрица», «колея», «культурный код»… Ничего этого, конечно, нет.

Другой вопрос — что разные слои бытия любого социума обладают разной степенью изменчивости. И разной скоростью изменений. Политическая сфера меняется очень быстро — иногда за месяцы. Экономическая сфера меняется медленнее, там нужны годы, иногда десятилетия. Социальные изменения происходят еще медленнее — тут сменяются поколения.

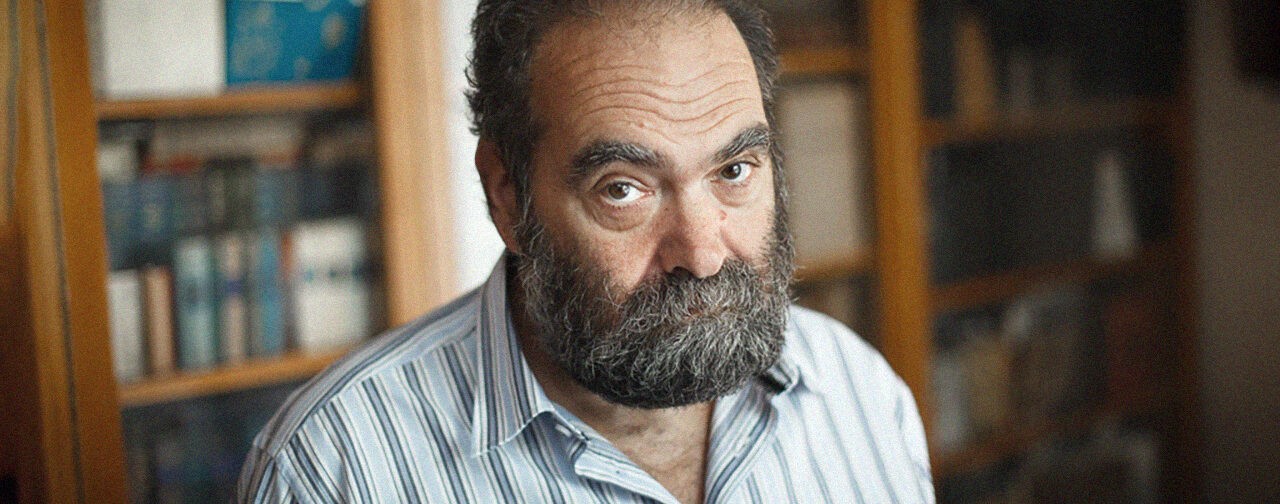

Андрей Зорин. Фото: Тимур Абасов / gorky.media

Но медленнее всего меняются культурные представления, которыми люди живут. Я говорю не о сознательных идеологических моделях, а только о подсознательных культурных мифах, которые очень сильно определяют наше поведение. Они могут приходить из предыдущих времен и сохраняться, хотя их социальная почва оказывается в значительной степени размытой. Мне кажется, что этот этап мы переживаем сегодня.

— Кто-то цитирует Салтыкова-Щедрина, кто-то Гоголя — и ты всякий раз поражаешься актуальности этих цитат. Она даже ранит. Тебе-то кажется, что ты проживаешь какой-то уникальный момент своей жизни, а оказывается, что все уже было.

— Я тоже могу процитировать. В стихотворении Бродского «Посвящается Ялте» есть строчки: «Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем. Ужас, ужас». Это правда так.

Но, с другой стороны, во всякой исторической ситуации есть комбинация уникального и воспроизводимого.

Разбирая ту или иную историческую констелляцию на элементы, мы любому из них находим прецедент.

Но вот именно нынешняя констелляция, ее специфическая сборка, уникальна. Такого, как сейчас, никогда не было.

К тому же надо понимать, что Салтыков-Щедрин и Гоголь были позавчера. Для культурных изменений прошло слишком мало времени. Ну и Гоголь так невероятно современен, потому что на нем 150 лет учили поколения и поколения школьников. Его читают, учат наизусть, он очень глубоко отразил какие-то культурные мифы, довел их до совершенства, и через бесконечное воспроизводство они все время остаются с нами. Классики русской литературной критики Серебряного века считали, что это вообще основной русский автор. Ни Пушкин, ни Толстой, ни Достоевский не могут с ним конкурировать по его основополагающему культурному значению.

Русские люди все время бежали от центральной власти

— Когда-то СССР был «шестой частью суши», но и сегодня Россия огромна. Почему людям так важно, чтобы их страна была большая?

— Это важнейшая составляющая русской культуры. Россия не просто колоссальная, у нее и ландшафт специфический: открытая, ровная территория, высоких гор почти нет. В русском языке существует удивительное слово «просторы». Оно означает «пустое пространство», но всегда с положительным знаком. Ты не можешь сказать: «Какие здесь отвратительные просторы». Просторы с их бесконечной протяженностью — важнейшая часть национальной культурной мифологии.

Но что любопытно. Есть знаменитая, очень отработанная русской поэзией и русской государственностью формула «от — и до». «От Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая» у Пушкина. Или «От Москвы до самых до окраин» у Лебедева-Кумача. Эта формула как раз отражает вот эти самые просторы.

Фото: Константин Долгановский / newsko.ru

Однако филологи выяснили, что она родом из Германии. Это переводы первых немецких одописцев с их «bis-zum», причем придумали ее в карликовых немецких государствах, которых было 21. Но это не мешало им транслировать мысль о собственном величии и славе, которые простираются отсюда и дотуда.

Ломоносов, строивший на немецких образцах жанр русской оды, просто взял готовую модель, но применили ее к действительно большой по размеру стране. И с тех пор это стало частью нашей культурной мифологии — ощущение грандиозности пространства, к которому ты имеешь отношение.

При этом его огромность, незаселенность и обширность пространства воспринимается не только как величие, но и как угроза. Что там творится на этих окраинах?

Плюс мы очень много говорим о централизме в русской культуре, но есть и такая вещь, как центростремительность. Русские люди все время бежали. Ты скрываешься, вываливаешься, утекаешь из центра, где тебе не очень здорово живется. Вплоть до середины ХХ века, когда население стало тотально прозрачным, в этой стране всегда было куда скрыться. Да и потом, переехав, люди часто спасались от ареста. Это тоже важная часть такого колоссального пространства.

— Любовь к огромному пространству — это составляющая часть любви к империи? Можно ли говорить о русской «имперскости»?

— Империя всегда делится на метрополию и периферии, но не всякая империя большая. Габсбургская, например, была скорее маленькая, но немецкоязычная метрополия составляла в ней всего 7% населения — уникальный случай.

А вот Британская была колоссальная, больше Российской. Но здесь еще существует разница между континентальной и морской империей. Между заморскими колониями и метрополией есть естественная преграда. Ты точно знаешь, когда ты находишься на территории метрополии, а когда в каких-то других частях. В континентальных империях граница размыта. Ты сам не знаешь точно, где она проходит и как она устроена.

Фото: Денис Волков / theoryandpractice.ru

Это может восприниматься не как заморское завоевание, а как органическое расширение территории. Для русских первопроходцев XVII века Сибирь была, конечно же, колонизуемым пространством. Как и для тех, кто в XVII веке убегал и уходил туда. Это не было частью исторической России ни в коей мере. Это было поздним приращением. Но для более поздней мифологии Сибирь — это и есть свидетельство, залог грандиозности империи, особенно с того момента, как из места каторги, ссылки и побега она превращается в залежи минеральных богатств.

Так что нет никакой империи «вообще», здесь все очень специфично.

Потерянный рай

— Почему для Российской империи был всегда так важен Крым, причем жемчужина в идеале должна сама встать в корону?

— Это любопытная история. У меня была об этом статья в 90-е годы — ну написал и написал, забытый сюжет. И вдруг в 2014 году как началось! Все стали ко мне приходить и просить «а расскажите».

Для XVIII века значение Крыма было колоссальным, потому что в эпоху классицизма любое уважающее себя государство ориентировалось на античные, классические образцы.

Слово «царь» происходило от слова «кесарь», Иван Грозный возводил себя к императору Августу и так далее. Отсюда огромный «греческий проект» Екатерины с восстановлением религиозного, православного Константинополя, которое должно символизировать преемство между Третьим Римом (Москвой) и Вторым Римом — Константинополем. Как уже позже, в XIX веке, писал Тютчев: «Москва и Петербург, и Константинов Град — вот царства русского заветные столицы».

План Екатерины оказался политически нереализуем, но зато Крым был законным куском античного наследия, на который Российская империя могла претендовать. Он был присоединен мирно, путем переговоров, хотя этому предшествовала первая Русско-турецкая война, а результатом стала вторая Русско-турецкая война. Характерно, что после присоединения многие города были переименованы на античный лад: Симферополь, Севастополь, Феодосия, Евпатория.

И через мифологию античного прошлого, южной природы, через псевдоантичную архитектуру крымских санаториев, через «всесоюзную здравницу» и пионерлагерь «Артек» все это вошло и в советскую культуру. Поэтому потеря Крыма воспринималась болезненней, острей, чем утрата других территорий.

Фото: Тимур Абасов / gorky.media

— Потерянный рай?

— Да, конечно. Но при этом в старину Крым, благодаря классическим корням, был залогом «европейскости» России. Если они у нас есть, значит, мы тоже входим в сонм европейских государств.

В 2014 году, когда Крым стал частью РФ, вся конфигурация политической географии выглядела по-иному. Однажды на лекции меня спросили о словах главы государства в 2014 году: «Наш медведь своей тайги никому не отдаст». Это и впрямь мало подходящая метафора, потому что тайга — это географически нечто противоположное Крыму. Да, Крым был имперски, исторически очень важен, но внутреннее содержание этого присоединения изменилось. Нынешняя идеологическая задача состоит не в том, чтобы стать частью Европы, а в том, чтобы себя ей противопоставить.