«Наблюдайся и будь готов к рецидиву»

— Что вы почувствовали, когда узнали о рецидиве?

— Это было чувство, перпендикулярное тому, что я ощутил в первый раз. О рецидиве я узнал в ноябре, когда у меня начались сложности с глотанием. КТ с контрастом ничего не показало. В платной клинике я сделал ФГДС с седацией. Врач осторожно сказал: «У вас там были подозрительные места». «Доктор, у меня рак желудка. Если это рецидив, говорите», — жестко ответил я. И услышал в ответ: «Похоже на то».

Я сфотографировал заключение, отправил своему хирургу и терапевту и пошел в кафе пить кофе. Конечно, было страшно. Но у меня уже появился иммунитет, что ли. Поэтому рецидив не стал для меня катастрофой.

Мне не хотелось никому ничего говорить, но я понимал, что обязан сказать Кате своей. Написал ей и тут же об этом пожалел. Для нее эта новость стала как раз катастрофой, она разрыдалась прямо на работе.

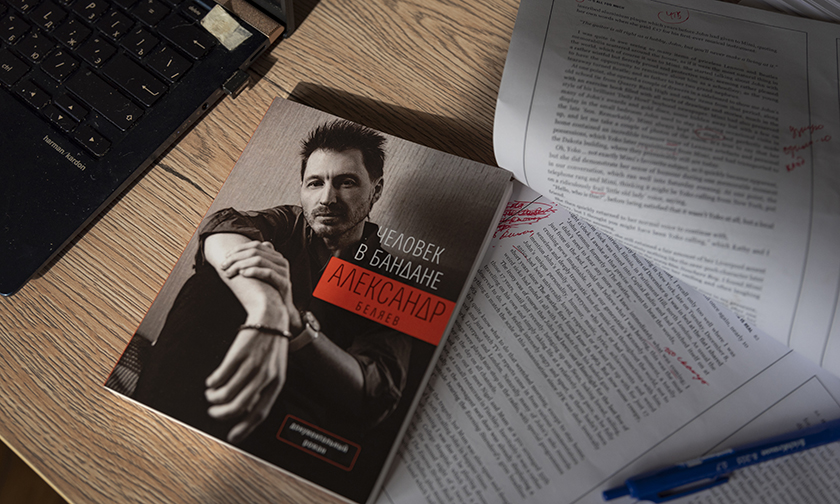

Александр Беляев

Еще я позвонил тетке двоюродной. Пока шел до метро, говорил, говорил, а потом перебил сам себя: «Тетя Лена, что-то надоело разговаривать про мой рецидив, ничего непонятно. Лучше расскажите, моя племянница хочет в театральный вуз поступать или уже не хочет и что для этого делает?»

— Ваша интуиция говорила о том, что рак может вернуться?

— Конечно. И интуиция, и статистика. Рак желудка, он такой, — рецидивирующий. КТ я делал чаще, чем все обычные люди — раз в 12 недель, поскольку в исследовании находился. Как видите, ничего это не дало в смысле раннего выявления.

После каждого КТ ты жутко боишься, ты уверен, что что-то найдется. А потом получаешь результат, в котором написано, что все без динамики, и успокаиваешься. Но если начались трудности с глотанием, явно нужно было что-то делать.

Когда я узнал о рецидиве, чувства были запутанные, слишком много наслоений одного на другое.

Я считал, что надо быть готовым к этому, нельзя пребывать в иллюзиях и бравировать нельзя.

Я заметил, что женщины чаще говорят о раке, а мужчины вообще молчат. И начинается: «Да я счастливая, да я везучая, да я знала». Эти слова для них некая мантра, штамп, на мой взгляд, глубокое непонимание себя и неприятие своего положения, фактически это отрицание. Да ничего мы не знаем! Наблюдайся и будь готов к рецидиву. Хотя подготовиться к нему тяжело и практически невозможно. Но принять надо.

— А позже стало страшно?

— Вы так спрашиваете, как будто я какой-то герой. Мне страшно почти все время. И страшно, и неприятно, и надоело.

— Какие вы нашли способы справляться со страхом?

— Писать, говорить, осмысливать. Но на самом деле я родных больше успокаиваю, чем себя. Неделю назад шли по улице с Катей моей, говорим про это, говорим. И я, в конце концов, просто вспылил: «Помру и помру, все там будем!» Посмеялись вместе.

Смех в таких ситуациях здорово снимает напряжение. Надо уметь здоровый цинизм включать. И снова наслоение чувств — и цинизм здоровый, и принятие, и обида. Не знаю, как с этим разобраться. Постоянно занимаюсь саморефлексией и самоанализом.

«Вы понимаете, что сейчас меня к смерти приговорили?»

— Сколько времени ушло на принятие вот этого: «Я Саша Беляев и у меня рецидив рака»?

— Пока кофе пил в кафе после получения фотографии карциномы, столько и ушло. В этот момент о чем я думал? Как я понял, опухоль не злокачественная, она, как врачи говорят, клеточная. Это плохой знак, это рецидив в зоне анастомоза (мешок вместо желудка, сформированный из тонкой кишки. — Прим. авт.). Я стал ждать вердикта хирурга и химиотерапевтов, заподозрил, что опять будет химиотерапия, может быть, лучевая терапия.

И, конечно, я думал про родных своих, как им говорить, что мне предстоит лечение очередное?

Мне это тоже было тоскливо, я ведь жил уже в ремиссии, нормально жил, все уже есть начал. Но принял рецидив я быстро.

— Были ли вы в состоянии «я закончился» и как из него выходили?

— Отчетливое чувство депрессивности и равнодушия было во время очередной химиотерапии.

Когда я с биопсией пришел к химиотерапевтам в Центр имени Блохина, меня тут же отправили к профессору Сергею Алексеевичу Тюляндину. Врачи стали разбираться, нужно меня снова оперировать или нет. Но решили, что лучше поставить стент на опухоль и порт для химии. Назначили четыре курса химиотерапии по схеме FLOT. Она не самая страшная, но страшная из-за побочных эффектов.

В первый раз я сидел под капельницей и потом неделю дома ел капецитабин. В этот раз иначе препараты доставляли: мне их все время вливали. Сперва четыре-пять часов в дневном стационаре, затем вешали помпу, через сутки я приезжал ее снимать. Ты и так слабый, от химии депрессия, на улице зима. У меня от холода руки мерзли сильно. Как в детстве, когда ты на горке замерзал, приходил домой и в тепле начинался отходняк. И здесь так же — выходишь на улицу в перчатках и сразу начинается покалывание в руках. Волосы стали редеть, я побрился налысо.

Из-за усталости и депрессивности поездка в стационар воспринималась как приговор. Но я собирал себя по кускам и ехал. Дорога в 40 минут для здорового человека не особо сложна, но не для меня — пока добредешь, пока в башню Центра имени Блохина поднимешься… В этот раз очень тяжело было.

— Сколько курсов химии было?

— Пока четыре. Сейчас новый назначили и к районному онкологу отправили. Теперь нельзя просто так записаться к хирургу и химиотерапевту, только через районного онколога. А это время, ожидание.

Время для онкопациента — едва ли не самое главное.

Я сейчас жду госпитализации. У меня, как оказалось, пророс стент, через него проходит опухоль, я опять ничего есть не могу. Стент — это ажурная титановая трубочка, ее ставят в пищевод, она раскрывается, пищевод раздвигает, и ты ешь спокойно. Когда мне его поставили, это были адские полсуток, ощущение, будто ты подавился камнем. Но потом можно было нормально есть, первое время я был счастлив со стентом. Затем он начал шалить.

Я в своей поликлинике, в очередной раз поднимая вопрос с глотанием, лечением и оперированием, реканализацией стента, не мог понять, к кому мне еще идти? Лечащего врача как такового не было. Я вроде как под химиотерапевтами, но им почему-то не очень интересны вопросы с глотанием, им интересны заключения хирургов. Те говорят, что меня не надо оперировать, а надо лечить медикаментозно. Что это значит? Это хорошо или плохо? На эти вопросы никто не отвечает.

В конце концов, раздраженный хирург звонит и говорит: «У вас прогрессирование заболевания на фоне химиотерапии, болезнь мы не победим». Я такой: «А-а-а-а». Мне стало реально страшно: «Алексей Евгеньевич, вы понимаете, что меня сейчас к смерти приговорили?»

У меня было физическое ощущение потрясения. Как будто давление резко повысилось, все перед глазами плывет. Через десять жутких минут я отправился к своему химиотерапевту, она мне все же выписала схему лечения со словами: «Будем смотреть, опухоль надо остановить, чтобы в ремиссию вас вывести». «Уже вариант. А то 15 минут назад я помирать собрался», — ответил я. Это было пару недель назад.

— Это история про то, что не надо сдаваться?

— Это история про то, что ты толком ничего не понимаешь и сам себя накручиваешь. Но не зря же в онкологии все время говорят про важность вторых мнений, даже в моей ситуации, когда все очевидно, есть варианты. Может, химия была не так подобрана? Может, организм стал на нее иначе реагировать? Может быть, еще что-то. Нужно перебирать варианты, мне кажется, что наличие вариантов и придает силы.

«Зачем мне сейчас разговоры о помощи?»

— Во время первого лечения исчезли краски жизни, как вы рассказывали в предыдущем интервью. И сейчас от ваших постов в соцсетях есть ощущение если не депрессии, то тоски. Но, мне кажется, читать такое близким достаточно тяжело. Можно ли хоть немного контролировать свое состояние и внешние реакции в таком состоянии?

— Стараюсь. Депрессия — это же не злость, раздражение, грубость, это апатия и безразличие. С депрессией я хорошо знаком, у мамы был маниакально-депрессивный психоз. Неприятно, когда родной человек лежит лицом к стенке, а ты сделать ничего не можешь. Вызываешь скорую в очередной раз, а врачи говорят: «Ну а что? Женщина лежит, живая, вроде разговаривает, вроде улыбается». И ты ничего не можешь сделать.

Я стыд и неудобство испытываю за то, что моим родным приходится с таким мной взаимодействовать.

Но меня родные люди заряжают, я Катю свою за руку подержу, и мне легче. Она для меня как громоотвод.

— Улыбаться, быть хоть немного радостным возможно через силу?

— Не хочу никого сбивать с толку, официального диагноза «депрессия» у меня нет. Если есть такой диагноз, бесполезно улыбаться, смеяться и так далее. Это все ерунда полная, надо лечиться медикаментозно. Если это остаточные явления химиотерапии, как у меня, если это боязнь рака, рецидива, внешнее не сработает. Потому что есть глубокий страх смерти и с ним что-то надо делать.

И я обратил внимание в группах онкопациентов: одни люди пишут «Я так боюсь очередного КТ», а им советуют веселый фильм. Нет, не надо вам никаких веселых фильмов. Вам надо осознать, что вы боитесь, у вас страх смерти, надо с этим глубинно разобраться. Подумать о плохом, плохие ощущения придется усилить, довести до максимума. Но станет легче.

— Как ваши другие близкие восприняли новость о рецидиве?

— Я ни к кому и не лез с этим, не хотел никого грузить. Зачем? Я не нарцисс, не эгоист, я не хочу, чтобы вокруг меня прыгали.

Но многие реакции вызывают у меня раздражение — когда грузят ерундой, когда нужно реагировать на пустые слова, штампы, теоретические непонятные разговоры. «А может, вам стоит вспомнить вашу еврейскую бабушку и поехать в Израиль на лечение?» Бабушку я и так не забываю. А куда конкретно вы советуете в Израиль ехать?

Или пишет старый друг: «Саша! Ты как? Говори, что надо, любая помощь с меня». Я его знаю 30 лет, отвечаю звуковым сообщением: «Что это за разговоры? Зачем? Сегодня выходной, мы с Катей погуляли, купили ей кофту, мне джинсы, пришли домой, слушаем на виниле King Crimson. Зачем мне сейчас разговоры о любой помощи? Какой помощи? Чем ты мне можешь помочь? Почему я сейчас должен думать о своей болезни и как мне кто должен помогать?»

— Человек хочет оказать поддержку, и он делает это так, как умеет.

— Я не против. Я ему как другу честно все объясняю. Он не обиделся, а денег прислал, что уже мне было не очень удобно.

— Не боитесь, что такая резкость может оттолкнуть, обидеть?

— Прекрасный вопрос. Кого от чего оттолкнуть? Я просто объясняю, что сейчас мне помощь не нужна. Каких вы мне врачей дадите?

Я живой уставший человек с хроническим заболеванием, я вам говорю: «Пожалуйста, избавьте меня от дурацких разговоров!»

Меня спрашивают, чем помочь. Я объясняю: «Не приставать со всякой ерундой».

«Все уже случилось. Примите»

— 24 февраля за один миг у миллионов людей ушли опоры. Что почувствовали вы, когда стало понятно, что с прежней жизнью мы попрощались навсегда?

— 24 февраля я должен был лететь на фестиваль в Сочи. На контроле меня спросили: «Вы в курсе, что рейсы в Сочи задерживаются? Небо закрыто». В такси по радио я слышал новости и сопоставил события. Написал коллегам в Сочи, предупредил, что, скорей всего, не прилечу. И сразу понял, что начнутся трудности. Я экономист по образованию и знаю, что такие потрясения ведут к обесцениванию денег, нарушению торговли, материальному ухудшению.

Так и живем, как поет БГ (Борис Гребенщиков. — Прим. ред.), в «центре циклона». Что с этим делать? Когда мои родные и друзья начинали кричать «Что же будет?», я отвечал: «Все уже случилось. Примите». И видно было, как людей догоняет шок через какое-то время. У меня принятие ситуации было моментальное.

— Мне кажется, трудно принять то, что разрушило твою жизнь, какое бы событие это ни было. Поэтому такая реакция: ты не можешь поверить и осознать. Отсюда цепляние за прошлое.

— Конечно. У нас в стране цепляние за прошлое продолжается десятилетия.

— Чувство космического одиночества — это то, что ощущали некоторые люди во время пандемии и чувствуют сейчас, оно знакомо и почти всем, кто тяжело болел. Как с ним справиться?

— Большой вопрос, есть ли оно у меня. Я, с одной стороны, одинокий самодостаточный человек и мне никогда с собой не скучно. С другой — у меня есть любимая женщина, куча друзей, родственники, с третьей — одному мне быть необходимо. Тотальное космическое одиночество я все же редко испытываю. Как с ним справляться? Не могу сказать.

Недавно расшифровывал интервью психолога для своей книги, в нем она говорит такую фразу: «Знайте, что вы не один. Люди вокруг вас все равно есть». С лекарствами у нас перебои, из клинических исследований нас выкидывают по принадлежности к гражданству, но бесплатная психологическая помощь еще осталась.

Нехорошо сидеть в этом космическом одиночестве, надо искать выходы.

Я вижу некоторых своих френдесс (мужчины обычно ничего не говорят), они жалуются на замкнутый круг своей жизни. Вот женщина в провинции получает гроши, денег хватает только на лекарства и еду, она не долечивается, недовосстанавливается, из-за этого еще хуже себя чувствует. Как-то надо вырываться из этого, пойти к людям, прокричаться, сказать: «Дайте мне денег на лекарства, наконец!» На что-то нормальное люди дадут, это 100 процентов.

— События в мире меняют медицину в России. Есть ли у вас опасения, что повторное лечение будет не таким качественным, что ли?

— Когда я первый раз лечился, не знаю, какое лекарство мне в больнице капали. Но на дом давали импортный капецитабин. Он страшно выглядел — большие коробки, обмотанные инструкциями, в том числе на китайском языке. Как бы я ни страдал и ни жаловался, он на меня подействовал отлично. Сейчас я ничего не хочу говорить ни про кого, но тот же самый FLOT не подействовал во второй раз.

«Нет никакой жизни после рака. Есть жизнь с раком»

— Есть кто-то, кому вы можете просто пожаловаться? Кому позволено видеть вас в уязвимом состоянии?

— Сначала таким человеком была мама, потом жена. Катя моя и видит меня таким, ей и жалуюсь. Но опять-таки пожалуюсь, пожалуюсь, а потом вижу, что она тоже нервничает и плохо себя чувствует, и говорю: «Все, ладно, завязали, давай не будем больше».

— То есть для мужчины это женщина?

— Не знаю. Как экономист по образованию я не могу сделать такой вывод, потому что у меня мало статистики и нерепрезентативная выборка.

— Иногда эмоциональная анестезия, осознанное бесчувствие — единственный способ выживания в трудной эмоциональной ситуации. Приходилось ли прибегать к такой блокаде эмоций?

— Я отвечу с другой стороны: я бесчувствия, воспитания в себе какого-то цинизма боюсь. А оно происходит через странные увещевания «Да плюнь!», «Да забей!», «Неважно, что о тебе подумают». Слушайте, до какой степени это неважно? Когда ты перестанешь реагировать на любые внешние раздражители и оценки, ты в кого превратишься? Ты сам с собой сможешь жить?

Ладно, цинизм — это действительно некая защита. А полнейшее равнодушие?

Конечно, к каким-то вещам надо спокойно и даже наплевательски относиться, себя поедом не есть за ерунду. Но душевной анестезией защищаться от переживаний — это из серии «лучшее средство от головной боли — это гильотина».

— Можно ли научиться «принимать» свою боль без ужаса, наблюдать ее как один из процессов в теле?

— Можно. Нужно. Боль — часть жизни. В плане логики это, безусловно, правильно, вопрос, как это на практике применить. Проще, когда появляется вариант какой-то: «Я понимаю, что сейчас у меня химия, скорей всего, она будет мучением. И лучше, чтобы она была мучением, потому что если есть побочный эффект, есть и основной». Как-то надо в эту сторону настроиться, а не включать тотальное отрицание: «Не хочу, не хочу, не хочу».

— Многие сейчас вспомнили Виктора Франкла, его великую книгу о выживании в концлагере. Какие книги, фильмы, музыка помогают вам сейчас?

— Когда я 24 февраля вернулся из аэропорта домой, ничего не мог слушать. Потом меня стало раздражать, что любой разговор не о политике начинается со слов «сейчас, может быть, не время говорить про наш концерт». Не время — не говори. «Сейчас, наверное, странно говорить о музыке». Странно — не говори.

Я об этом много думал, написал несколько постов. Если ты в такой ситуации не имеешь права играть свою музыку, то большой вопрос: а раньше ты имел право ее играть? Получается, твое творчество было хорошо только при спокойной жизни? А сейчас оно вдруг таким образом отменилось? Обесценилось? А хорошее настоящее творчество как может обесцениться?

Я с этим поборолся единственным доступным мне способом — написал колонку «Кровь для ушей: как снова начать слушать музыку и зачем это надо делать». В ней я сделал подборку: слушайте Малера, слушайте оперу «Лулу» Берга, написанную незадолго до Второй мировой, слушайте додекафонию. В додекафонии ни радостного, ни грустного нет по определению, потому что там нет ладов, ни мажорного, ни минорного.

Ничего не можете слушать, загрузите голову чем-то другим интеллектуальным.

Я сам стал фрагментарно слушать практически все то же, что и слушал ранее. Выписал себе пластинку, где Теодор Курентзис дирижирует Пятой симфонией Малера. Вообще, стал слушать больше масштабного: концерты, Рахманинова, Майлза Дэвиса. Аудиокниги сейчас выбираю мемуарные, но начитанные самим человеком.

— Как вы выходите на сцену сейчас? Что чувствуете? Стало легче или труднее играть спектакль по своей книге?

— Да прекрасно выхожу, потому что общение мне все равно нужно, а общение сейчас происходит очень хорошее. Играть я ничего не играю, играть я так не научился, а текст, который формально начинаю с одного и того же, и заканчиваю всегда формально одним и тем же, чтобы была хоть какая-то структура, сжался. Думаю, от этого он лучше стал.

Честно говоря, мне эти спектакли стали нужнее, чем раньше. Начиналось все как интересный арт-проект, а сейчас это уже не арт-проект, это уже клуб — после спектакля мы разговариваем со зрителями и час, и полтора, и два.

— Пишете ли вы вторую книгу, как планировали? О чем она?

— Я ее уже отправил издателю. Прогрессирование заболевания и необходимость лечения катализировали процесс. Я просто понял, что надо добить эту книжку, потому что она изначально была про одно, а в силу моего психологического состояния получилась про другое.

Идея была простая и соответствовала названию «Человек лохматый, есть ли жизнь после рака». Книга должна была описывать людей в ремиссии, которые нашли себя, осознав свою смертность и пережив сложное лечение.

У меня были и есть очень хорошие примеры людей, которые себя переосмыслили и переформатировали.

Книга начинается с радостного эпизода, как мы с моей френдессой летим на частном самолете. Ей удалили жуткую опухоль, у нее было мало шансов на выживаемость, но она справилась. Получила права пилота, начала осваивать частную авиацию и предложила мне: «Я тебе хочу показать небо». И мы полетели на этом самолетике над Подмосковьем. Приехал домой под вдохновением, тут же написал кусок. Начал искать интересные истории, все это копилось, и я был в позитиве.

Потом перестал быть в позитиве из-за рецидива. Заголовок в книге оставил первоначальный, он все равно играет и в финале отыгрывается. Как Катя моя сказала: «Ты не понял: нет никакой жизни после рака. Есть жизнь с раком». И она права, врачи то же самое говорят.

«Смысл в том, чтобы просто жить»

— В первом интервью вы намекнули, что справиться с испытанием помогла любимая женщина. И любовь началась как раз во время болезни. Как вы понимаете это чувство сегодня, полюбив в свои 46?

— Катя моя меня просто спасла. Явилась и спасла, как в песне Джона Леннона Out The Blue. У нас такое партнерство хорошее сложилось. Не хочу эстраду цитировать, но есть такая песня «Любовь, похожая на сон». Никакой это не сон, это нормальная хорошая реальность, в которой партнерство отыгрывается как поддержка. Если говорить физически, Катя со мной возится. Морально она офигенно включена в мою жизнь.

— А это не созависимость?

— Нет. Созависимость — это болезненные отношения. Никто из нас не живет жизнью другого. Но если бы не она, не знаю, что бы было. Я бы умер уже, наверное. И я ей очень благодарен.

— Любовь в состоянии такой непростой болезни — какая она?

— Обидно такое говорить, но поначалу было притупление чувств. Потому что очень много физическое забирает на себя. Мы начали встречаться, наши отношения развивались, стало понятно, что это не про просто погулять, поболтать, кофейку попить. И все сразу началось со сложной нестандартной ситуации, что это за свидание — прогулка по парку вокруг Центра имени Блохина?

— Не каждая женщина на такую встречу поедет.

— Я вообще не представляю таких женщин, в моей жизни их не было. Есть женщины, которых надо водить на свидания и концерты. А есть ангелы. Как это сравнить, я не знаю.

— Получается, что любовь — это забота, умение быть рядом в трудную минуту, умение спасти?

— Да, конечно. Но не хочется, чтобы это сводилось к роли сиделки, врача, нет. Я Катю, например, кормлю разными блюдами. Не потому что считаю, что должен, обязан, нужно. Мне просто нравится готовить, а ей нравится есть. А я счастлив, когда ей нравится, что я готовлю.

— Что нового вы узнали о себе во время рецидива?

— Ничего. Когда заболел, этого хватило, чтобы перетрясти сознание, стать жестче, мягче, на что-то забить.

— Точка зрения: «Про жизнь онкопациенты знают гораздо больше, чем другие». Согласны?

— В чем-то безусловно да, потому что мы больше ценим жизнь и больше понимаем, что такое смерть. Когда ты получаешь этот диагноз, когда доходишь до этого осознания, что мы все смертны. И ты определенные аспекты жизни начинаешь ценить сильнее. Но это не у всех и не всегда. Я тут тоже не мудрец, тоже умею сходить с ума из-за всякой ерунды. Другой вопрос, что я понимаю: эмоции — часть меня и не стоит их стесняться.

— Что из коротких и простых действий помогает? Расписание на день или неделю? Небольшое планирование? Купить продуктов на неделю?

— Да, у меня есть определенное расписание: надо с утра попереводить, пописать что-то, выйти на улицу, кошек покормить, еду приготовить. Я пробовал постельный режим, он вгоняет в депрессию. Нужна рутина, раньше это слово считалось плохим, а сейчас считается нейтральным.

— Как сохранять надежду на лучшее?

— У меня есть один френд, он в комментарии как-то написал: «Мне врачи столько-то давали времени, а я живу дальше и воспринимаю каждый день как подарок». Надеяться на лучшее надо, когда ты здоров и карьеру строишь. А когда ты болен, не надо. Я надеялся, что FLOT на меня эффективно подействует. Все мне говорили: «У вас организм хорошо отвечает». И что? Все ухудшилось, и мне чуть ли не смертный приговор объявили.

Зачем надеяться на лучшее? Чтобы обмануться? Надо понимать, что все может закончиться раньше, чем ты думаешь. А смысл в том, чтобы просто жить.

Фото: Людмила Заботина